Wie bereits im Test der MSI MAG Coreliquid 360R postuliert, hat der Hersteller auch noch eine Wasserkühlung mit umfassenderer Ausstattung vorbereitet. Die MSI MPG CoreLiquid K360 kommt eingebautem Display im Pumpendeckel sowie Lüfter oberhalb des CPU-Kühlers. Beleuchtete Lüfter bleiben ihr erhalten, es handelt sich aber um andere Modelle. Zudem wechselt man zur Asetek-Front, nutzt also auch ein anderes Konzept als beim kleineren Modell. Wie sich das alles auf die Leistung auswirkt, klärt dieser Artikel.

Wie bereits im Test der MSI MAG Coreliquid 360R postuliert, hat der Hersteller auch noch eine Wasserkühlung mit umfassenderer Ausstattung vorbereitet. Die MSI MPG CoreLiquid K360 kommt eingebautem Display im Pumpendeckel sowie Lüfter oberhalb des CPU-Kühlers. Beleuchtete Lüfter bleiben ihr erhalten, es handelt sich aber um andere Modelle. Zudem wechselt man zur Asetek-Front, nutzt also auch ein anderes Konzept als beim kleineren Modell. Wie sich das alles auf die Leistung auswirkt, klärt dieser Artikel.

Für MSI liegt zwischen der MAG (= MSI Arsenal Gaming) und MPG (= MSI Performance Gaming) Serie nicht nur ein Leistungsunterschied, sondern vor allem werden auch Unterschiede bei der Ausstattung vorgenommen. Somit unterscheiden sich die MSI MAG CoreLiquid 360R und die MSI MPG CoreLiquid K360 schon deutlich - und das nicht nur optisch.

Der auffälligste Unterschied ist wohl der Pumpendeckel, welcher bei der K360 deutlich größer ausfällt. Dass sich hier ein Display und ein Zusatzlüfter verbirgt, wurde einleitend bereits erwähnt. Insgesamt also schon eine Ähnlichkeit zur ASUS ROG Ryujin erkennbar. Alle wichtigen Details gibt es folgend.

Die MSI MPG CoreLiquid K360 im Detail

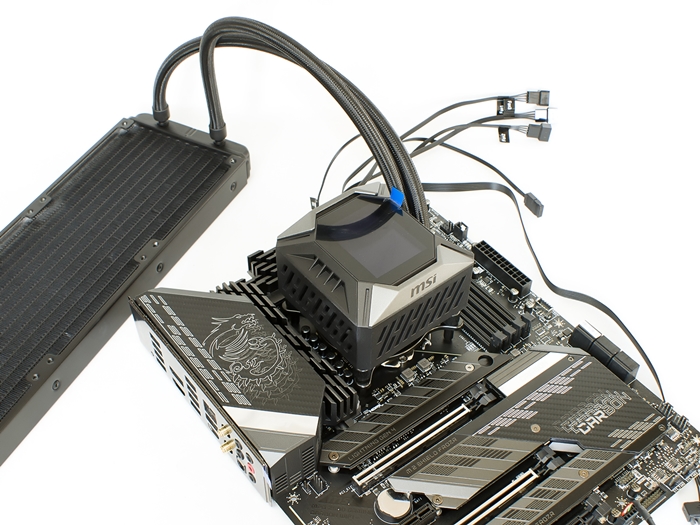

Die MSI MPG CoreLiquid K360 ist sozusagen das Top-Modell des Herstellers. Statt mit 360 mm Radiator ist das Modell auch mit 240 mm Wärmetauscher erhältlich. Wie angesprochen, hat man bei der MPG Coreliquid zu Asetek gewechselt, was auch sogar offiziell beworben wird. Welcher Pumpen-Hersteller bei der MAG Coreliquid zum Einsatz kommt ist aktuell nicht bekannt. Den Wechsel nutzt der Hersteller auch gut aus und verwendet mehrere der Möglichkeiten der Asetek-Elektronik. Das sieht man alleine schon daran, dass wieder mal enorm viele Kabel aus dem Pumpengehäuse herausgeführt werden.

Die AiO-Wasserkühlung wird per internem USB 2.0 Anschluss mit dem Mainboard verbunden, bezieht über SATA Strom und kann dann per Software selbstständig agieren, ohne das man die Lüfter oder Beleuchtung am Mainboard anschließen muss. Eleganter wäre es natürlich gewesen, wenn man die Lüfter per Daisy-Chain verbinden würde. In der vorliegenden Variante lassen sich somit die drei Lüfter unabhängig voneinander regeln. Das trifft auf deren Beleuchtung jedoch nicht zu, denn hier wird ein Splitter genutzt. Einen leichten Pluspunkt kann sich die AiO damit ernten, dass das USB-Kabel fest verbunden ist und nicht umständlich und unschön gesteckt werden muss und es auch noch recht flexibel ausfällt.

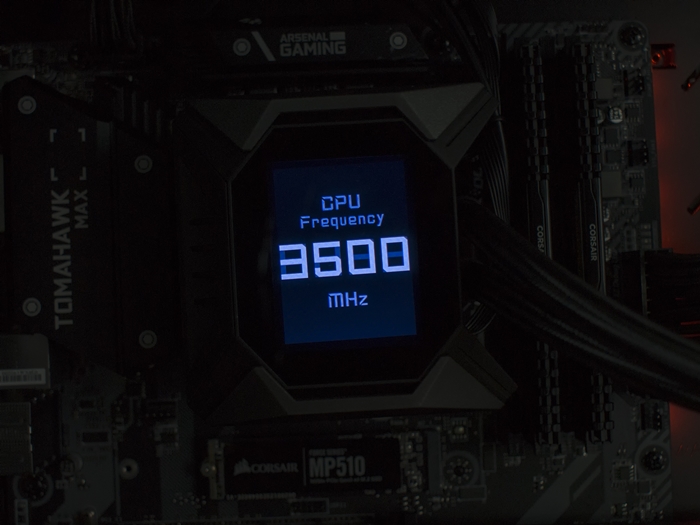

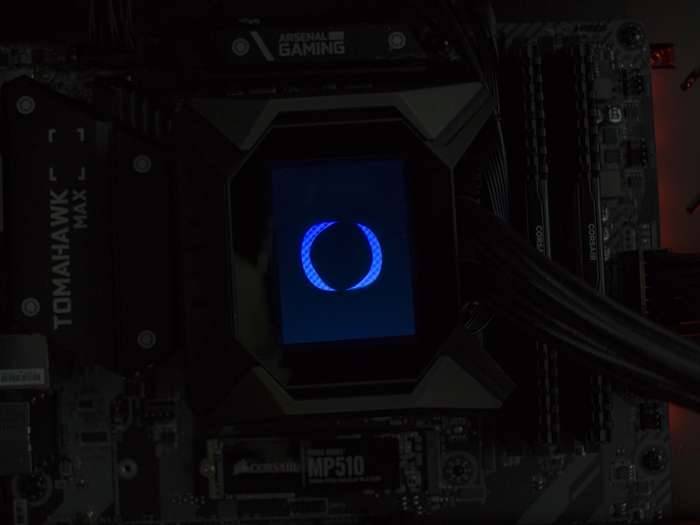

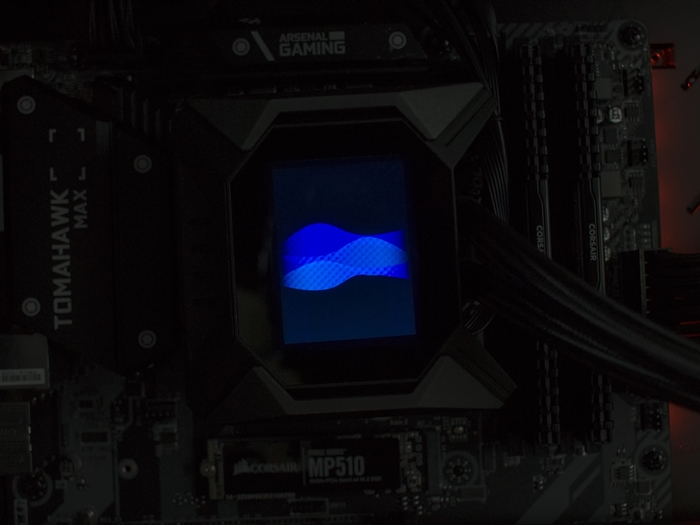

Wie bei der ASUS ROG Ryujin, welche ein ähnliches Featureset vorweist, baut der Kühler an sich sehr klobig auf. Er misst ~ 100 x 100 x 55 mm und wird mittels Magneten auf der Einheit befestigt. Er muss aber auch so groß ausfallen, da man sonst das 50 x 38 mm messende Display sowie den 60 mm messenden Lüfter verstecken könnte. Erstes kann Bilder, GIFs, Systeminformationen, kurze Texte sowie die Uhr anzeigen. Zweites soll den VRM-Bereich um den Sockel etwas belüften, was sonst auch schonmal als Kritikpunkt einer Wasserkühlung angeführt wird. Damit die angesaugte Luft des Lüftes auch effektiv ans Ziel gelangt, ist die Pumpe unter einem Kegel gekapselt. Die Aufnahme der Montagehalterungen ist hier wieder typisch Asetek, sodass auch der Sockel TR4 bedient werden kann.

Die eingesetzten Lüfter unterscheiden sich auch von der MAG CoreLiquid. Beim ersten Anblick wirken sie schon etwas hochwertiger, was aber auch einfach an den Gummi-Ecken sowie Nabenstickern liegen kann. Der Hersteller hat sie Torx Fan 4.0 getauft. Speziell an ihnen ist, dass immer zwei Rotorblätter miteinander verbunden sind. Dadurch können sie also weniger vibrieren, aber auch dem Luftstrom ist so ein endless-Design dienlich. Denn er soll dadurch zentrierter ausfallen. Die Lüfter arbeiten mit einem sehr großen Regelbereich von 0 bis 2500 U/min. Der maximale Druck liegt bei 4,29 mmH2O, was wirklich sehr hoch ausfällt, aber die maximale Lautstärke wird auch mit ebenfalls vergleichsweise hohen 39,9 dBA angegeben.

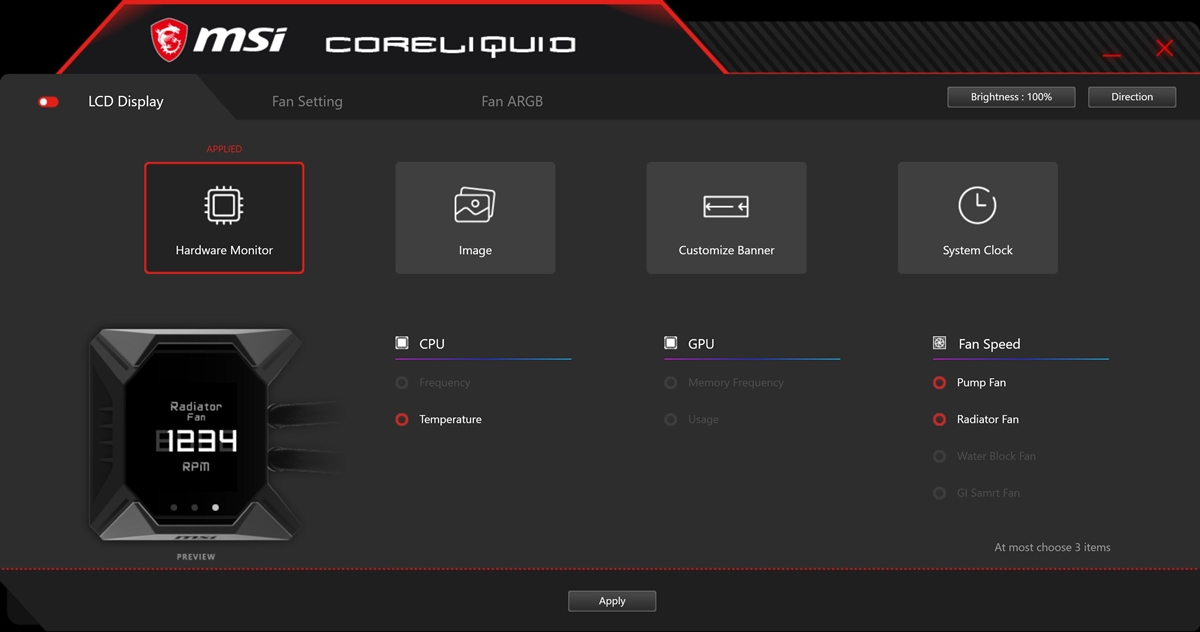

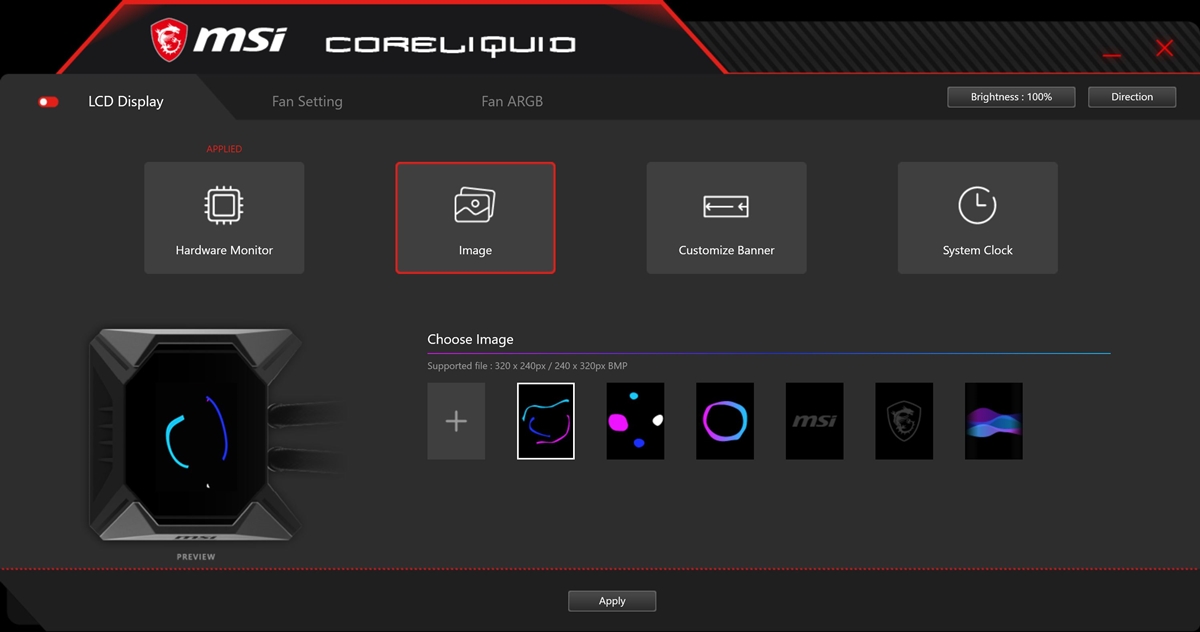

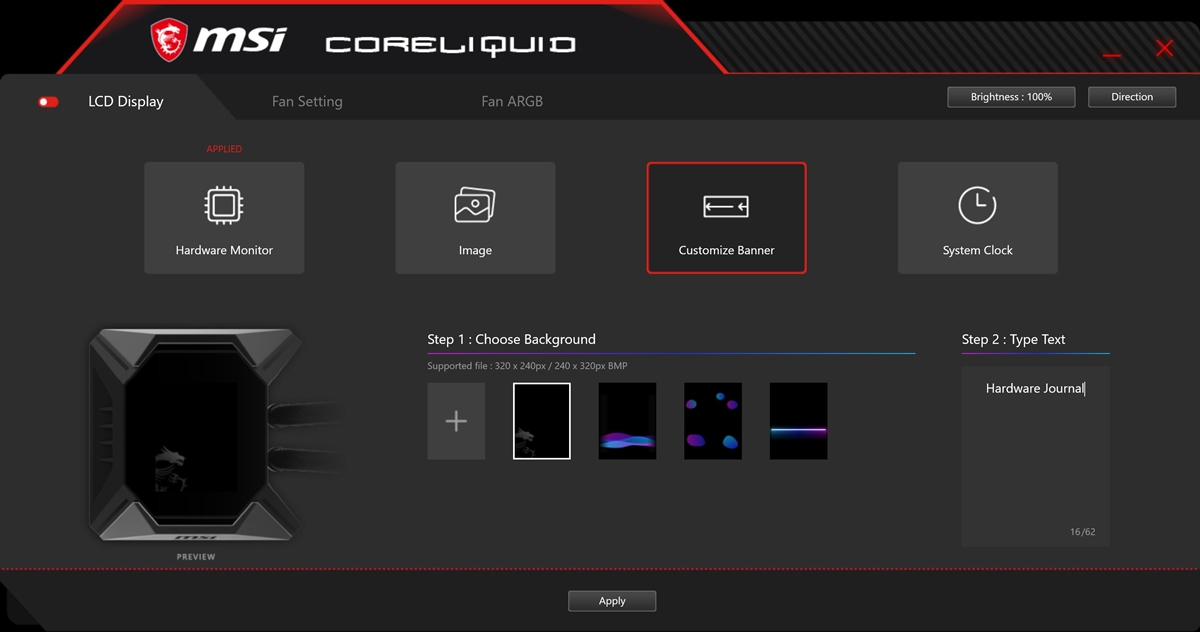

MSI CoreLiquid App

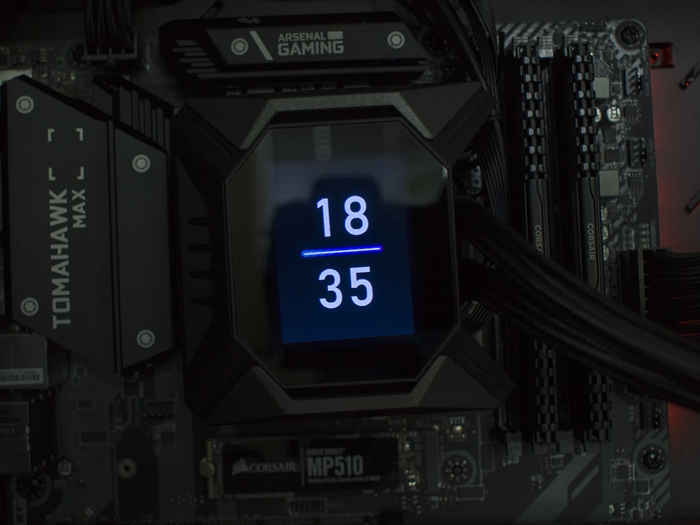

Die Ansteuerung der Wasserkühlung erfolgt mit einer eigenen Software. In dieser bekommt man die Kontrolle über das Display bzw. dessen Inhalt, die angeschlossenen Lüfter und der Pumpe sowie der Beleuchtung der Komponenten am ARGB-Kanal. Welche System-Parameter man auswählen kann, sieht man auf dem ersten Bild. Alle Seiten sind gut strukturiert und sollten auch Laien nicht vor Probleme stellen.

Beleuchtung und Display in Aktion

Die Beleuchtung der Lüfter fällt ähnlich aus wie bei der MAG CoreLiquid. Die LEDs strahlen auch hiher von der Nabe aus in den Rotor. Das Display hat leider eine immer sichtbare Hintergrundbeleuchtung. Zudem scheint alles immer einen leichten Blaustich zu haben. Darüberhinaus lassen sich aber die angebotenen Inhalte sehr gut ablesen, da die Größse auch gut gewählt wurde. Die Auflösung ist zwar auch nicht bombastisch, auf normaler Entfernung lassen sich die Pixel aber auch nicht mehr sehen. Ein OLED-Display wäre hier evtl. aber schon die bessere Wahl gewesen, alleine schon deswegen, weil der Hintergrund dann auch wirklich schwarz wäre. Im Gehäuse mit Scheibe macht es aber auch in der vorliegenden Form was her und kann als Eyecatcher dienen.

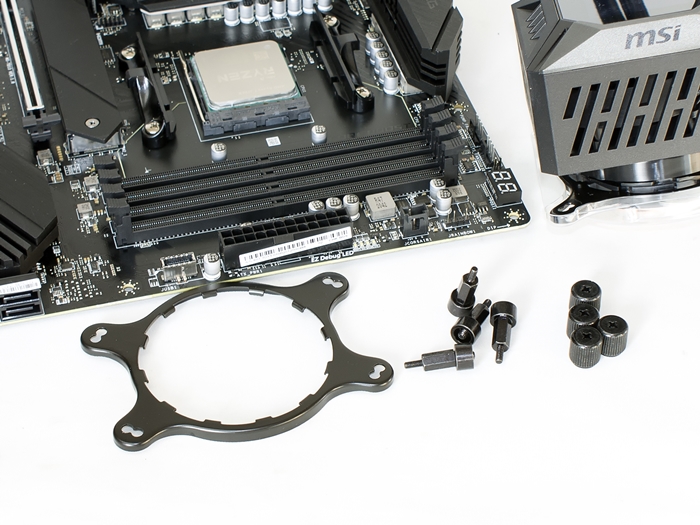

Montage-System & Lieferumfang

Der Lieferumfang ist für die eigentlich üppige Austattung der Wasserkühlung schon eher schmal. Man könnte aber auch sagen auf das wesentliche reduziert. Enthalten sind eigentlich nur das Material zur Montage sowie der ARGB-Splitter. Die Wärmeleitpaste ist bereits auf dem Boden aufgetragen. Kompatible Sockel sind:

- Intel Socket LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 2011(-3), 2066

- AMD Socket AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+), TR4 (mit optionalem Rahmen)

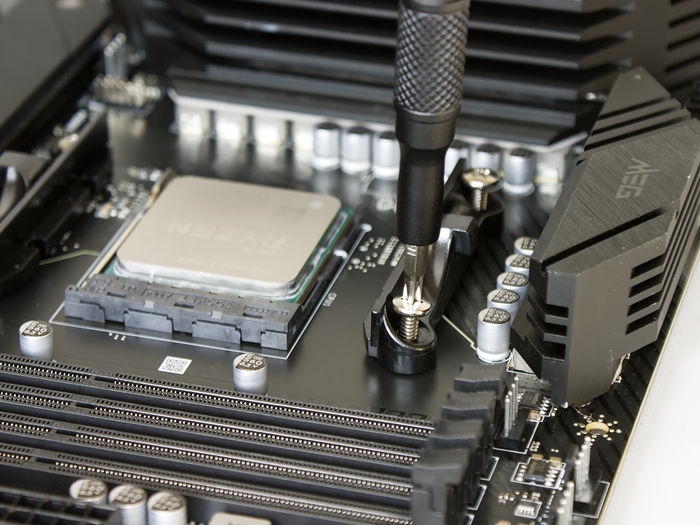

Montage des Kühlers auf dem AMD Sockel AM4

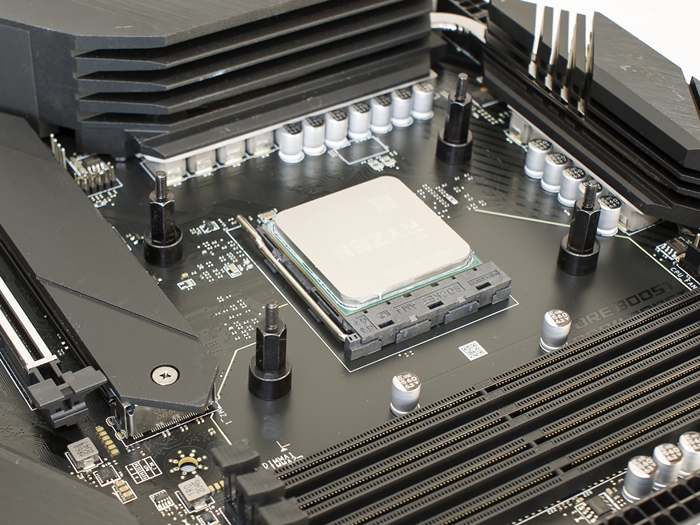

Für die Montage auf dem Sockel AM4 (und auch den anderen AMD Sockeln) muss man die beiliegenden Halterung an den Kühler bauen. Das erfolgt ohne schrauben, sondern nur durch eindrehen. Als weitere Vorbereitung muss man die originalen Brücken abschrauben. Die Backplate wird weiter verwendet. Hier werden die Abstandshalter einfach eingeschraubt. Dann kann man den Kühler schon aufsetzen. Um ihn fixieren zu können, muss der Pumpendeckel entfernt werden. Die Rändelmuttern können ggf. mit einem Schraubendreher etwas nachgezogen werden, da man sie nicht unbedingt so einfach zu greifen bekommt. Insgesamt ein einfaches unterfangen. Auf dem MSI MEG B550 Unify zeigt sich auch, dass es keine Konflikte mit umliegenden Bauteilen gibt. Die Kabel lassen sich auch noch vor dem RAM-Slots nach oben wegführen.

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel LGA1200

Für die Montage auf den Intel Sockeln, hier LGA1200, braucht es wieder die beiliegenden Backplate. Diese wird von hinten aufgelegt und von vorne mit den Abstandshaltern an Position gehalten. Jetzt kann man auch hier schon den Kühler aufsetzen und mit den Muttern befestigen. Auch auf dem MSI MPG Z590 Gaming Carbon WiFi gibt es natürlich keine Kompatibilitätsprobleme. Optisch passt der Kühler hier ziemlich gut zum Mainboard.

Testsystem vorgestellt: Hardware

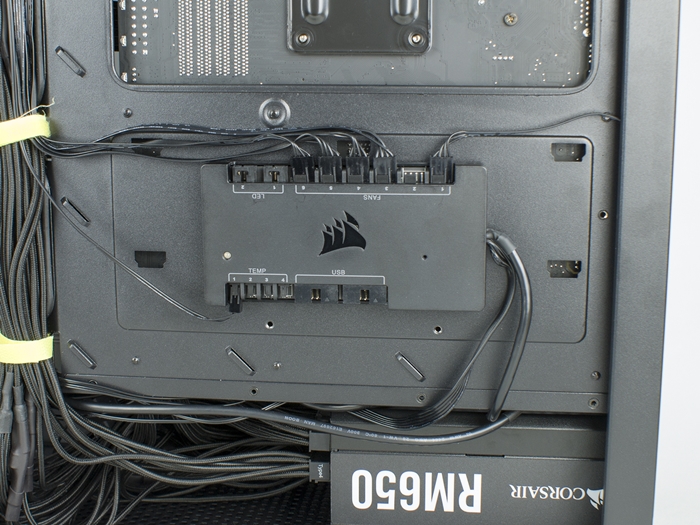

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer dasselbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

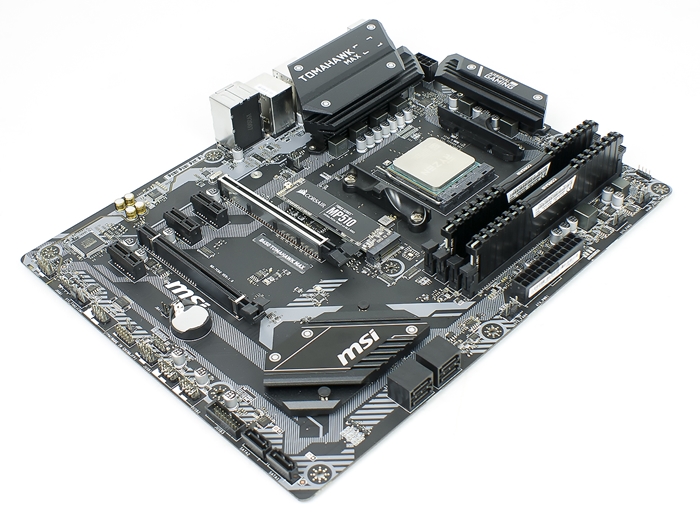

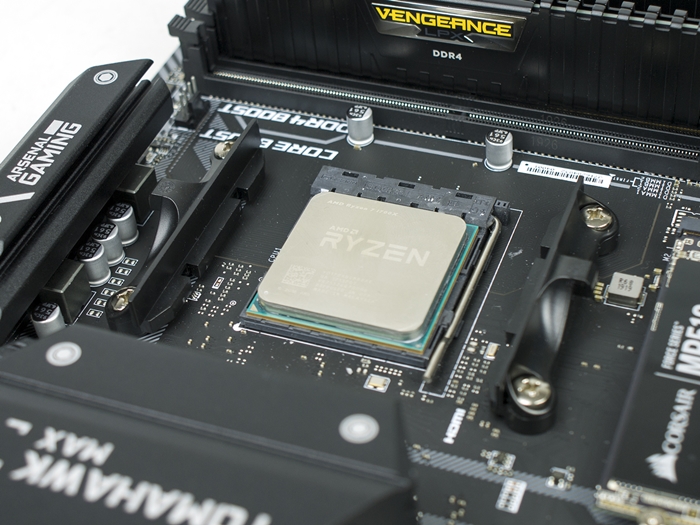

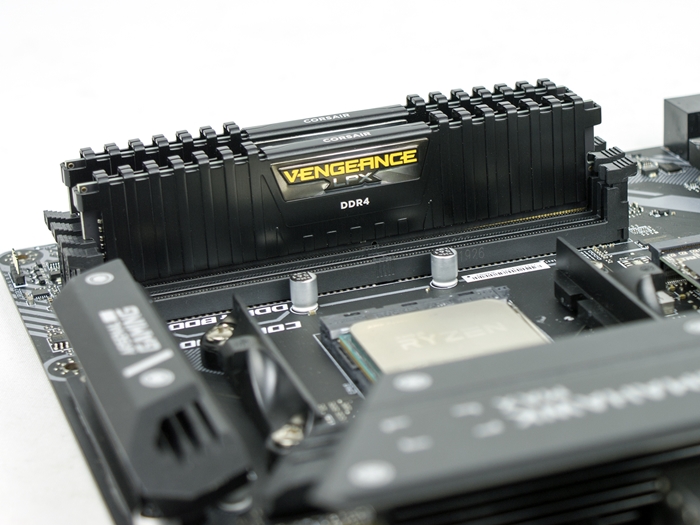

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16 GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

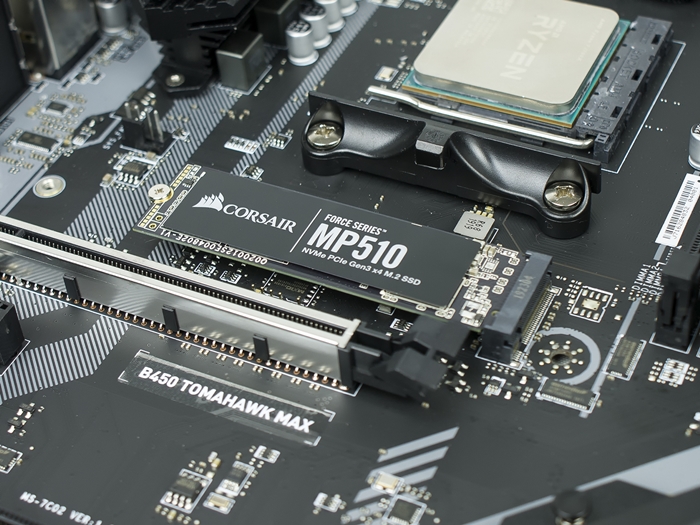

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135 mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240 GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drehzahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

| Kühlertestsystem im Detail vorgestellt | ||

| Prozessor | AMD Ryzen 7 1700X |     |

| Mainboard | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage | Corsair MP510 240 GB | |

| RAM | 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse | Corsair Carbide 678C | |

| Controller | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 | |

| sonstiges | ||

Testverfahren Hardware

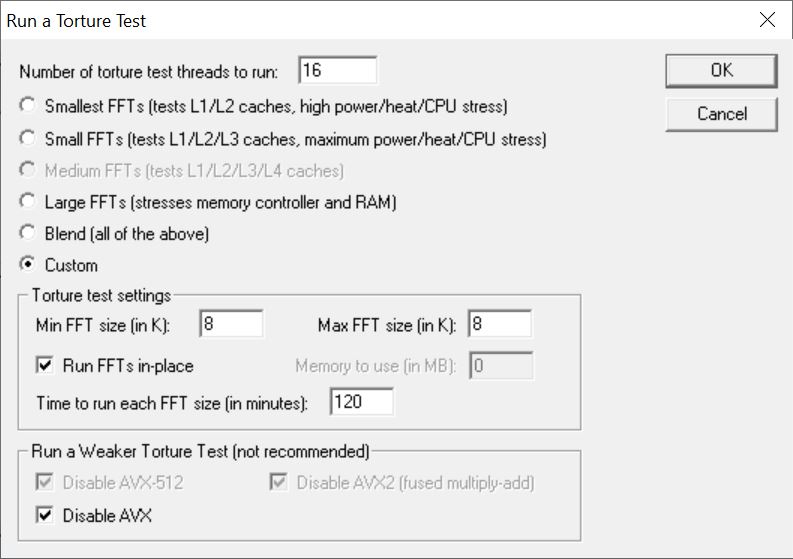

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drehzahlstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Temperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Prozessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drehzahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen, der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

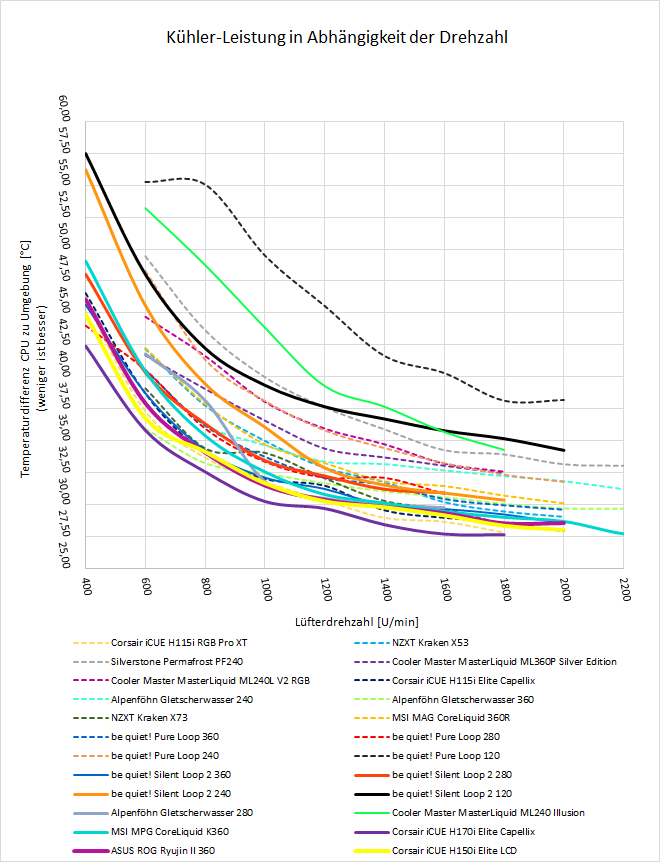

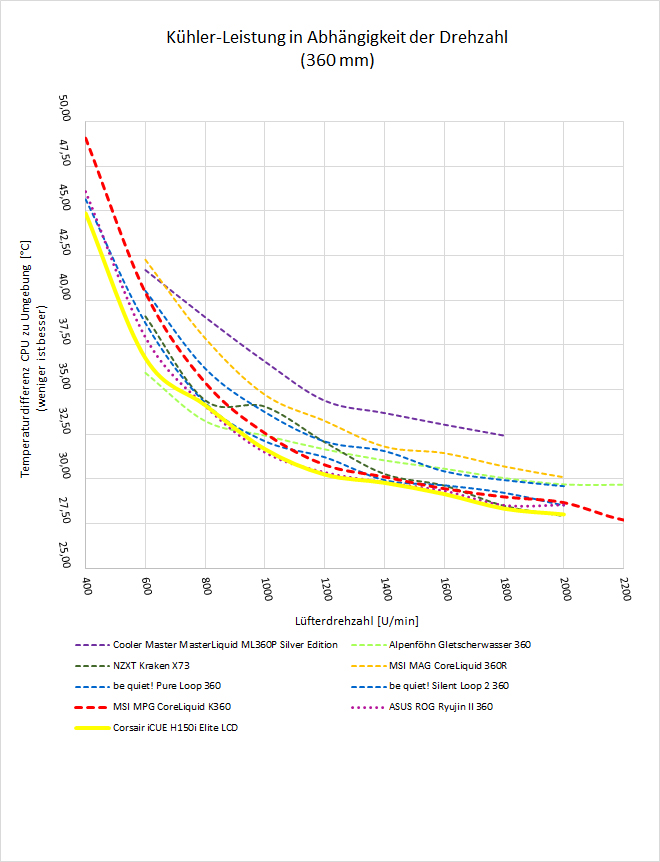

Die MSI MPG CoreLiquid K360 setzt sich im Testfeld im vorderen Feld fest. Dabei verläuft die Leistungsentfaltung sehr gleichmäßig. Dass die Kurve zum Ende hin abflacht ist normal. Auf dem folgenden Diagramm kann man die Leistung noch einmal besser mit der direkten Konkurrenz vergleichen.

Hier sieht man, dass die Leistung ziemlich ähnlich zu der NZXT Kraken X73 und be quiet! Silent Loop 2 360 ausfällt. Zudem erkennt man auch, dass sich schon ein Abstand zur MSI MAG CoreLiquid 360R abzeichnet.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Zentimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140 mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

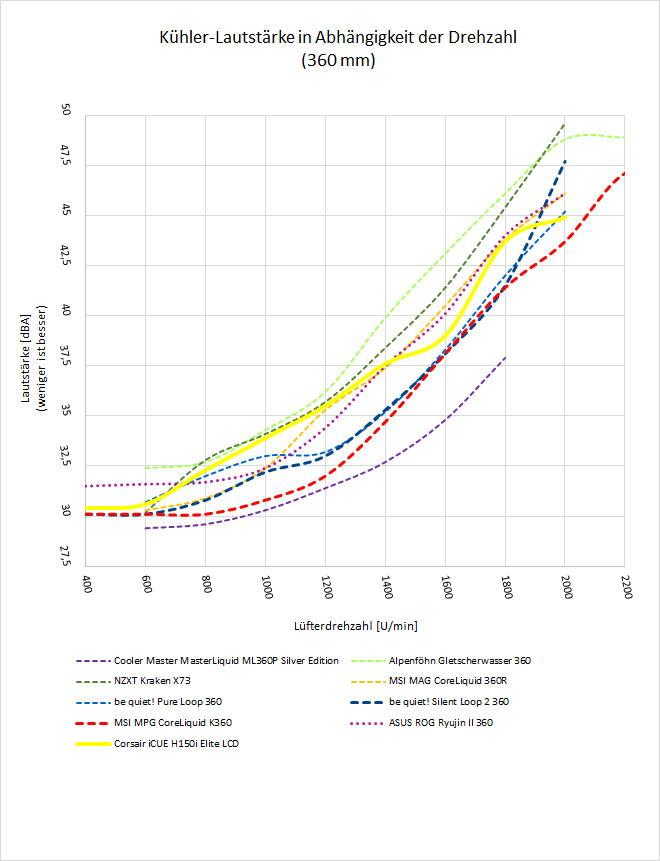

Bei der Lautstärke spielt die Wasserkühlung anfangs vorne mit, um sich dann ab 1400 U/min etwas Richtung Mittelfeld einzufinden. Auch hier kann sie einen Abstand zur MSI MAG CoreLiquid 360R aufbauen. Gemessen wurde dabei ohne den Zusatzlüfter. Dieser wurde auch noch einmal separat gemessen. Bei voller Drehzahler (~ 4000 U/min) wurden 40,8 dBA gemessen, laufen die Lüfter unterhalb von 1800 U/min, würde man ihn also raushören. Bei 3000 U/min wurden 34,7 dBA und bei 2000 U/min 30,5 dBA gemessen. Es lässt sich aber schon sagen, dass man ihn dennoch hören kann, da er sich eher hochfrequent bemerkbar macht. Die Pumpe ebenso. Gemessen werden konnte zwischen 2800 U/min und 2200 U/min kein Unterschied, aber er ist hörbar.

Auch bei der Lautstärke bietet sich die Wasserkühlung ein Kampf mit der be quiet! Silent Loop 2 360 und Pure Loop 360. Insgesamt gehört sie damit zu den leiseren 360mm AiOs und kann im Testfeld nur von der Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition unterboten werden.

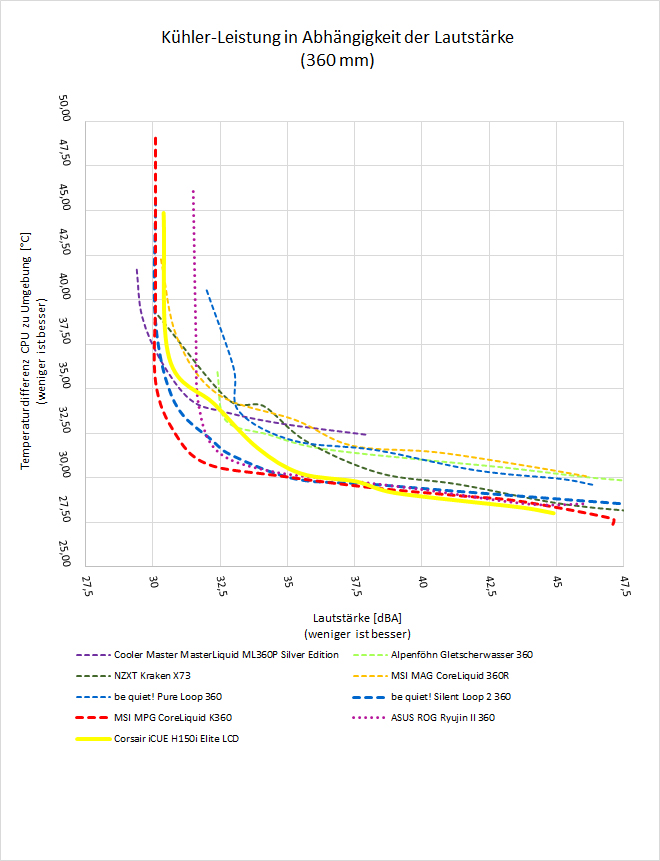

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

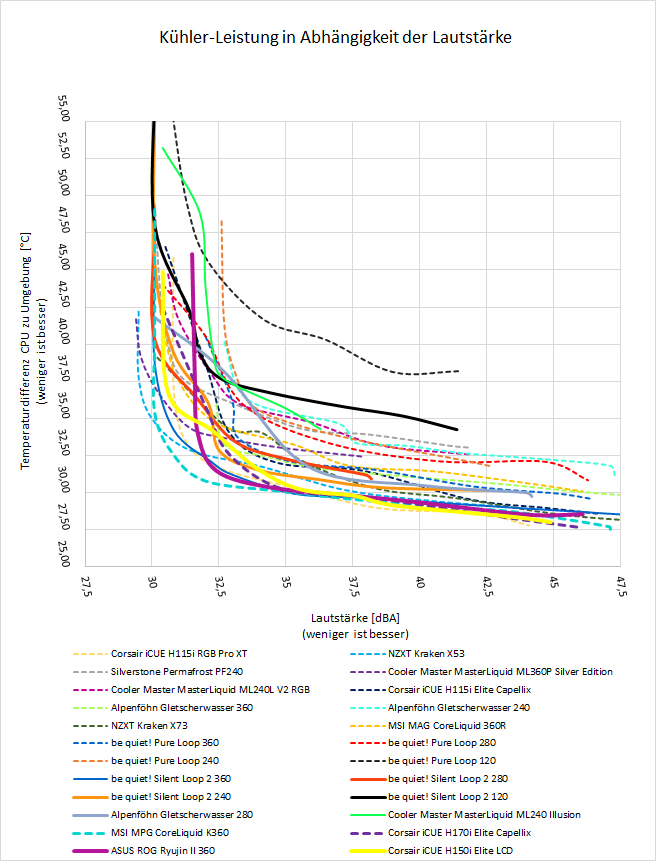

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemessenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Die guten Werte in beiden Disziplinen sorgen unweigerlich dafür, dass sie natürlich auch bei der Effizienz sehr gut abschneidet. Das Testfeld rahmt sie beinahe nach unten ab.

Dünnt man das Feld etwas aus, sieht man wieder die be quiet! Silent Loop 2 360 als direkten Konkurrenten. Insgesamt ein echt gutes Ergebnis der MSI Wasserkühlung.

Fazit

Nach dem Test lässt sich sagen, dass die MSI MAG CoreLiquid 360R und MSI MPG CoreLiquid K360 wirklich zwei unterschiedlichen Klassen zuzuordnen sind. Das zeigt sich nicht nur an der Ausstattung, sondern auch an der dargebrachten Leistung. Die K360 zeigt nicht nur bei der Leistung sehr gute Werte, sondern ufert dafür auch bei der Lautstärke nicht aus. Insgesamt lässt sich ihre Leistung am besten mit der be quiet! Silent Loop 2 360 vergleichen, zumindest im vorliegenden Testverfahren und -Setting. Der Zusatzlüfter für die umliegenden Komponenten sollte für einen leisen Betrieb angepasst werden. Ein leichter Temperaturvorteil konnte aber festgestellt werden. Das Display ist ein nettes Gimmick, das im Gehäuse mit Scheibe schon ein interessantes Bild ergibt. Dass der Kühler sehr hoch aufbaut ist aber schon ein kleines oiptisches Manko. Die CoreLiquid App erfüllt ihren Zweck sehr gut und ist auch einfach strukturiert. Neben dem Display lassen sich hier auch die Drehzahlen und auch die Beleuchtung der Lüfter einstellen.

Der Preis der MSI MPG CoreLiquid K360 beträgt aktuell ~ 240 €. Eine vergleichbare NZXT Kraken Z73 kostet sogar 270 €, eine ASUS ROG Ryujin 360 ~ 230 € und die erst kürzlich vorgestellte Corsair iCUE H170i Elite Capellix ebenfalls 230 Euro. Dennoch kann gesagt werden, dass die Wasserkühlung teuer ist. Einen so großen Preisaufschlag gegenüber anderen Asetek-basierenden Modellen ist nur schwer zu rechtfertigen.

MSI MPG CoreLiquid K360

- gute Kühlleistung / gute Effizienz

- kann leise betrieben werden

- Display mit einstellbaren Inhalten

- Per Software steuerbar

- Zusatzlüfter für umliegende Sockel-Komponenten

- gute Verarbeitung

- simple Montage

- Zusatz- und Radiatorlüfter kann ggf. Laut werden

- Pumpe bei maximaler Drehzahl hörbar

- teuer