Mit der Dolomit-Serie hat Alpenföhn neue CPU-Kühler vorgestellt, welche nicht nur eine gute Leistung bieten sollen, sondern auch optisch einiges her machen sollen. Wir haben den Alpenföhn Dolomit Advanced, das mittlere Modell, durch unseren Test gejagt. Folgend die Ergebnisse, Bewertung und eine ausführliche Videovorstellung zu der Serie.

Mit der Dolomit-Serie hat Alpenföhn neue CPU-Kühler vorgestellt, welche nicht nur eine gute Leistung bieten sollen, sondern auch optisch einiges her machen sollen. Wir haben den Alpenföhn Dolomit Advanced, das mittlere Modell, durch unseren Test gejagt. Folgend die Ergebnisse, Bewertung und eine ausführliche Videovorstellung zu der Serie.

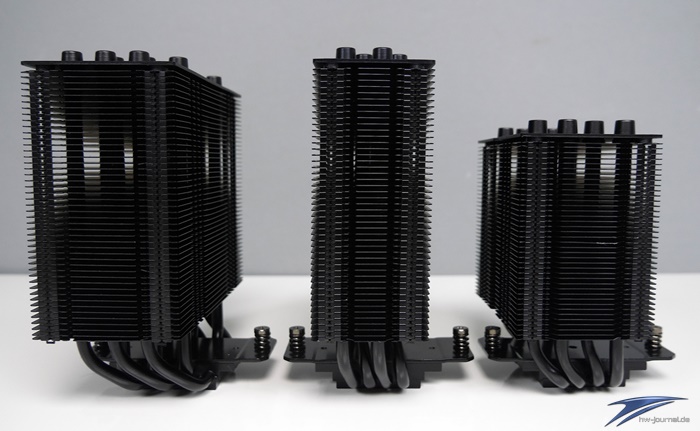

Optisch erkennt man die Zugehörigkeit zur Alpenföhn Dolomit-Serie an der komplett schwarzen Beschichtung, einer Top-Plate mit Heatpipe-Endkappen sowie den verbauten Wing Boost 3 Lüftern. Unterschiede sind bei der Größe auszumachen sowie der Wahl des Lüfters. Denn im vorliegenden Fall des Alpenföhn Dolomit Advanced wird auf einen Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB vertraut, wohingegen das kleinere Modell, der Alpenföhn Dolomit, auf eine Beleuchtung verzichtet. Der Alpenföhn Dolomit Premium setzt ebenfalls auf die ARGB-Variante des Lüfters und kommt zusätzlich mit mehr Heatpipes und einer größeren Oberfläche daher.

Alle Neuheiten der drei Modelle haben wir auch in einem Video zusammengefasst. Auf Youtube stehen wir natürlich ebenfalls gerne Rede und Antwort, sollten weiterhin Fragen zu den Produkten bestehen.

Alpenföhn Dolomit Advanced im Detail

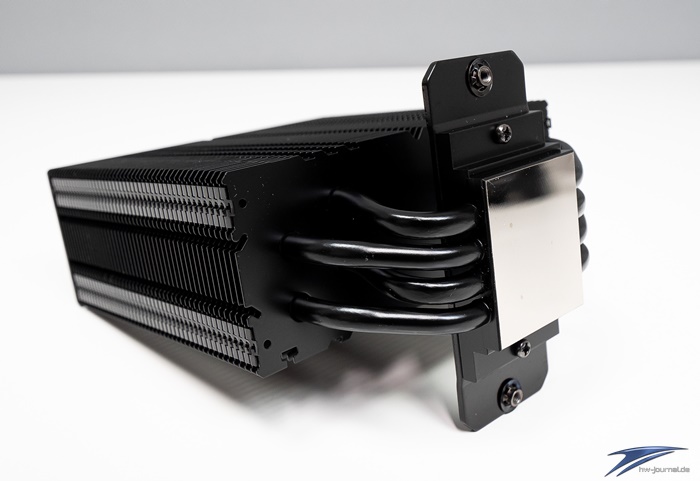

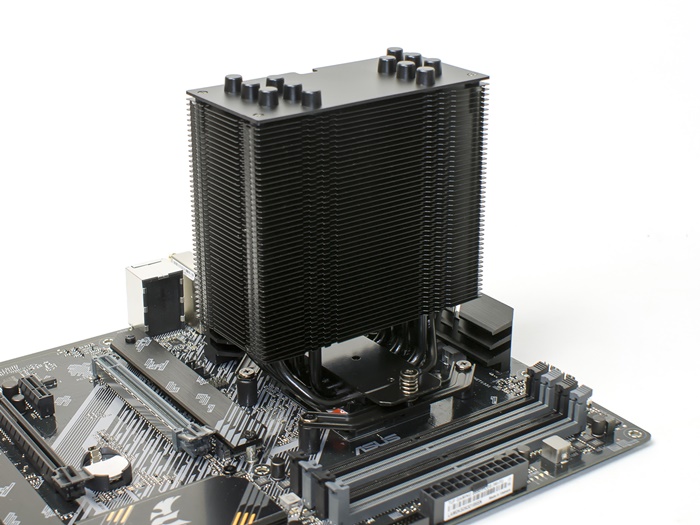

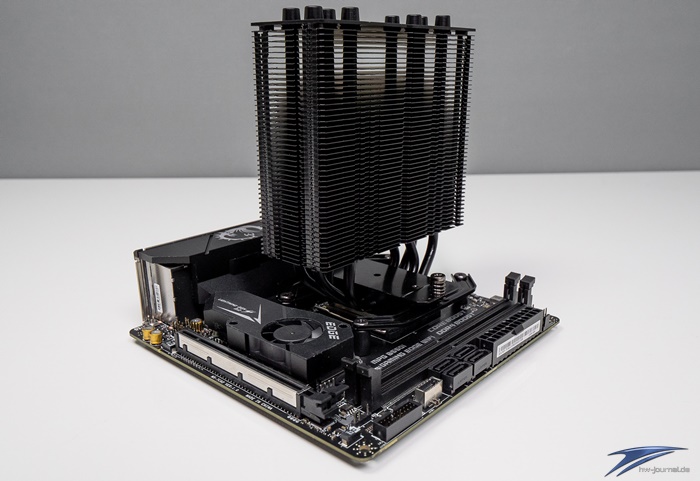

Beim Alpenföhn Dolomit Advanced handelt es sich um einen schlanken Single-Tower CPU-Kühler. Auffällig ist bei dem schwarzen Kühlkörper, dass dieser trotz der geringen Tiefe leicht nach hinten versetzt wurde. Der Hersteller wählt das asymmetrische Design, damit es wirklich auf keinem Mainboard zu Kollisionen mit dem RAM kommt. Selbst auf Mini-ITX Mainboards kommt es damit nicht zu Konflikten. obwohl der Arbeitsspeicher dort noch etwas näher am Sockel sitzt, als es bei größeren Platinen der Fall ist.

Beim Material vertraut man auf einen typischen Mix. Die Finnen bestehen aus Aluminium und die Heatpipes sowie der Boden aus Kupfer. Veredelt wird der Kühler mit einer schwarzen Beschichtung, welche aber nur der optik dienlich sein soll. Von einem positiven Einfluss auf die Kühlleistung ist nicht die Rede, so wie es manch anderer Hersteller verlauten lässt. Der Kupferboden ist zudem vernickelt. Dies kann wiederrum als Schutz angesehen werden, da die Nickelschicht nicht so schnell anläuft wie rohes Kupfer, sie lässt zudem aber auch den Einsatz von Flüssigmetall zu. Ob das hier sinnvoll ist sei mal dahingestellt.

Den Abschluss bildet eine dickere Aluminium-Platte, welche mit Heatpipe-Kappen versehen ist. Der Kühler wirkt dadurch insgesamt sehr wertig und fühlt sich auch so an. Gemeint ist damit das relativ hohe Gewicht, welches bspw. ~138g mehr als beim ähnlich ausgelegten be quiet! Dark Rock Slim beträgt. Um noch einmal kurz auf die technische Basis zu sprechen zu kommen. Vier 6mm Wärmerohre überführen die Abwärme des Prozessors zu insgesamt 47 Finnen.

Das ist beim Alpenföhn Dolomit ebenfalls der Fall, jedoch kommen dort weniger, aber dafür tiefere Finnen zum Einsatz. Damit baut der Kühler flacher auf, weshalb auch nur ein 92 mm messender Wing Boost 3 mitgeliefert wird. Der Alpenföhn Dolomit Premium ist ähnlich tief und zudem so hoch wie der Dolomit Advanced. Daher wird auf diesen beiden Modellen der Wing Boost 3 ARGB mit 120 mm Rahmenbreite vorgesehen. Auf dem folgenden Bild sieht man dabei gut, dass alle drei Kühler asymmetrisch aufgebaut sind und somit eine besonders hohe Kompatibilität bieten sollen.

Der Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB ist keine Neuentwicklung und wird bspw. auch bei der Alpenföhn Gletscherwasser AiO-Wasserkühlung verbaut. Durch die Krümmung und hohe Dichte der Rotortblätter soll er vor allem im oberen Drehzahlbereich viel Leistung offerieren. Das Modell mit 120 mm Rahmenbreite, also auf dem Dolomit Advanced und Premium, arbeitet in einem Bereich von 500 bis 1600 U/min und soll maximal 23,5 dBA laut werden. Dies gilt wie immer nur als Richtwert der eigenen Messung des Herstellers und kann nicht direkt mit anderen verglichen werden. Das 120er Modell verfügt zudem über adressierbare RGB LEDs, welche einen Ring an der Front und in der Mitte des Rahmens leuchten lassen. Einen passenden Controller liefert man zwar nicht mit, da aber mittlerweile wirklich beinahe jedes Mainboard über einen 3-Pin, 5V-Header verfügt, ist das kein Beinbruch.

Lieferumfang & Kühlermontage

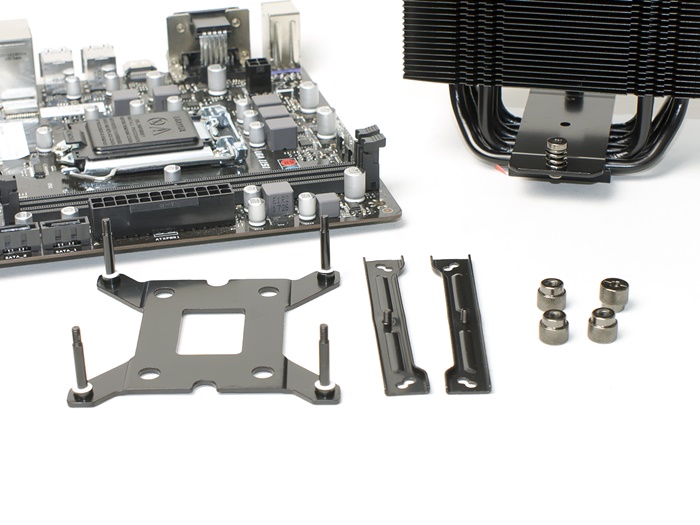

Wie der Kühler ist auch das Montagematerial in Schwarz getaucht. Insgesamt hinterlässt es einen guten Eindruck. Das trifft auch auf die Wärmeleitpaste zu, denn auch hier liegt Thermal Grizzly Kryonaut bei inklusive Spachtel zum Verteilen. Zudem liegt ein zweites Paar Klammern bei, sodass man den Kühler auch mit einem zweiten Lüfter bestücken könnte.

- Intel: LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011(-3)

- AMD: AM4

Montage auf Sockel AM4

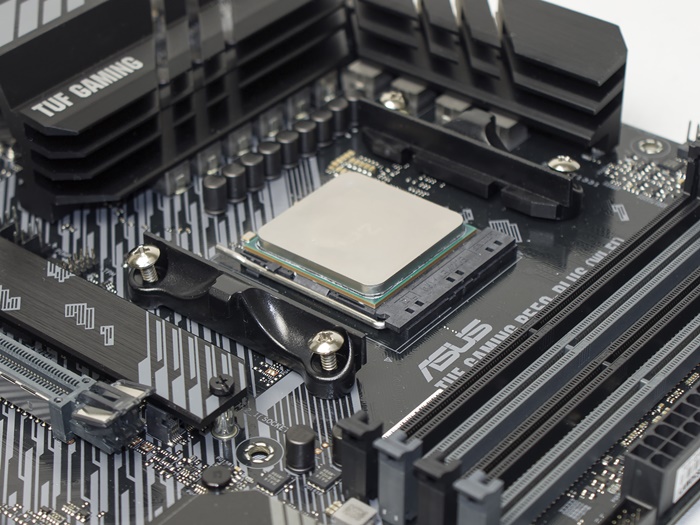

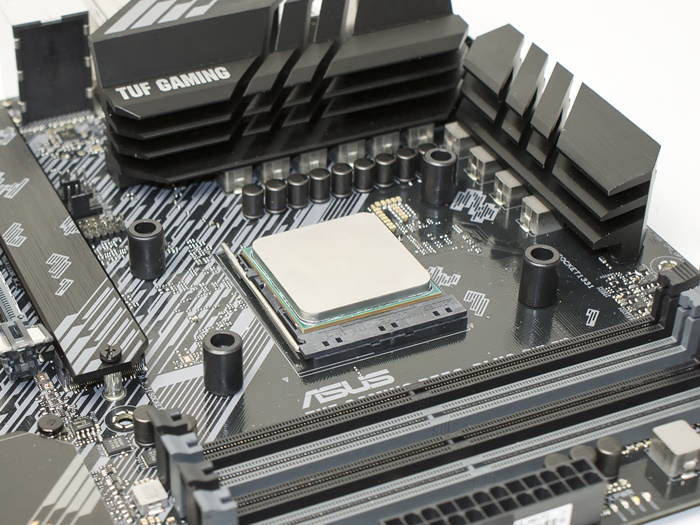

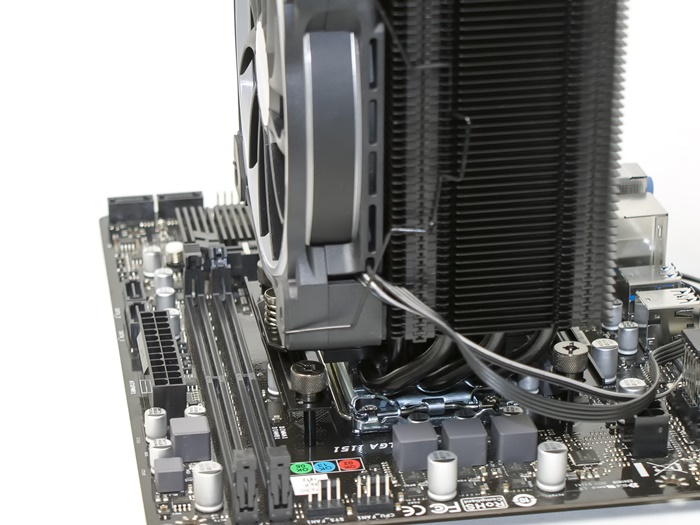

Wie mittlerweile bei fast jedem Hersteller nutzt auch der Dolomit Advanced von Alpenföhn die originale Backplate von AMD. Man muss also zunächst die schwarzen Brücken demontieren. Danach legt man die schwarzen Abstandshalter auf die Hülsen der Backplate. Auf diese werden dann die beiden Brücken aufgelegt und mit den vernickelten Schrauben angezogen. Sie sind bereits mit Gewinde-Stiften versehen, sodass man den Kühler nur noch auf die CPU stellen und mittels der beiden gefederten Muttern festziehen muss. Auf dem ASUS TUF Gaming B550-Plus WiFi kam es dabei zu keinerlei Konflikten. Weder RAM noch VRM-Kühler sind im Weg.

Um den Vorteil der asymmetrischen Bauweise noch einmal zu verdeutlichen, wurde der Kühler auch noch einmal auf dem MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi verbaut. Man sieht hier sehr gut, dass selbst auf dem Mini-ITX Mainboard genügend Platz zum RAM vorhanden ist.

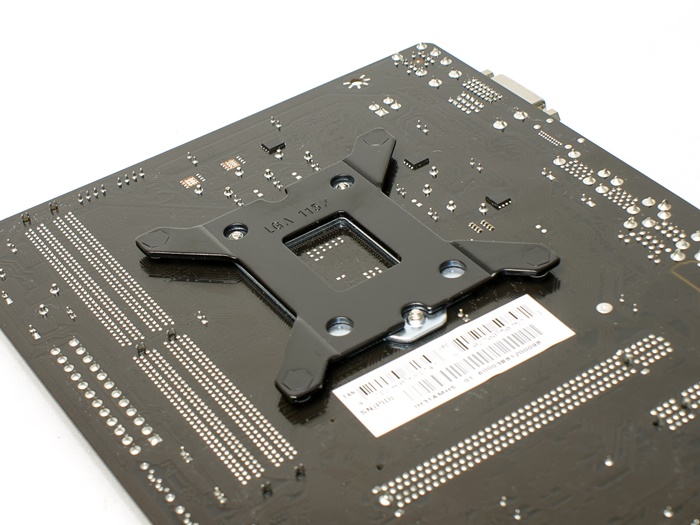

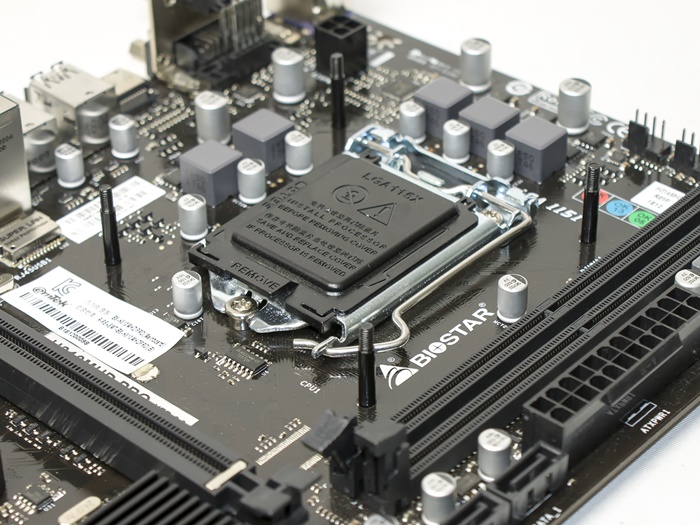

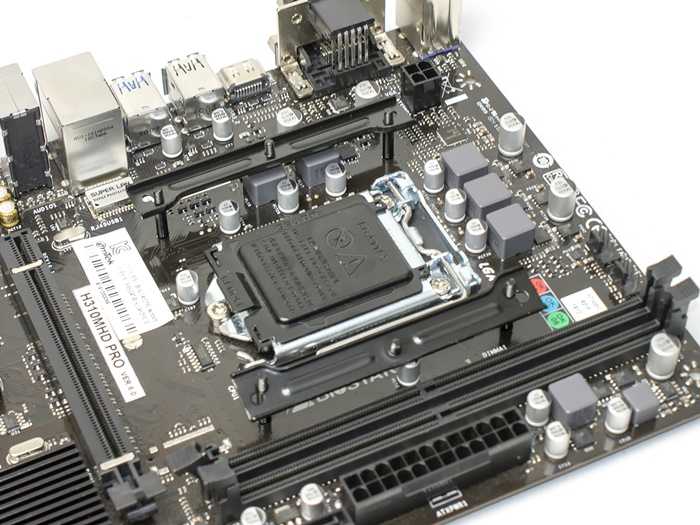

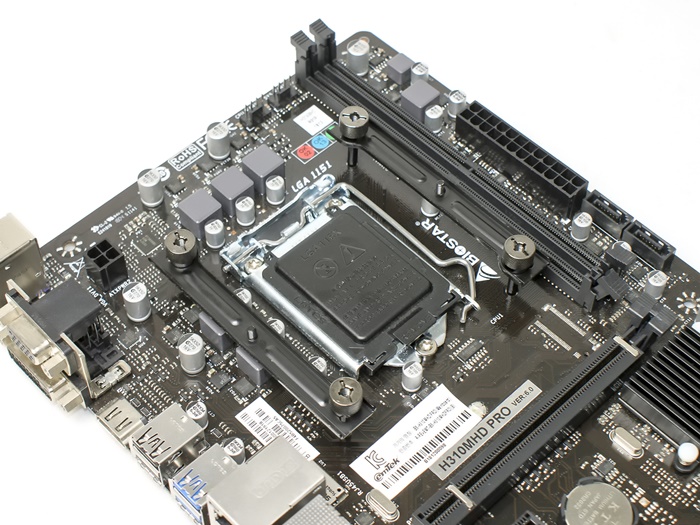

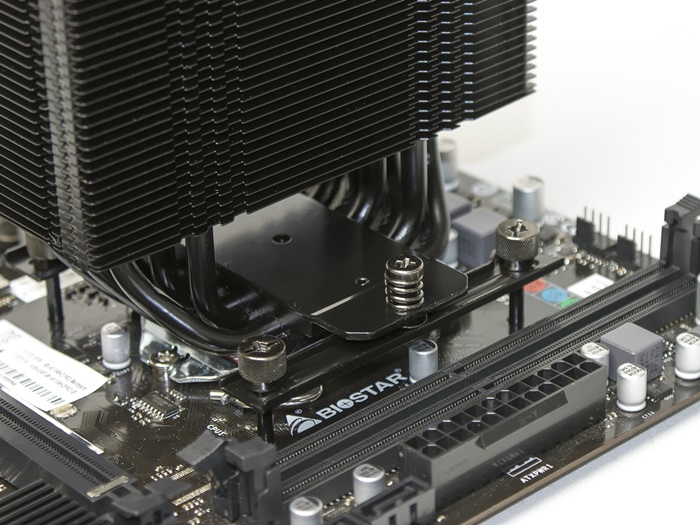

Montage auf Sockel LGA1200

Für die Montage auf den Intel-Mainstream-Sockeln braucht es die beiliegende Backplate. Diese wird von hinten aufgelegt, sodass die Gewinde-Stifte auf der Vorderseite weit hinausstehen. Hier steckt man dann die beiden Brücken auf und fixiert sie mit den vernickelten Muttern. Jetzt kann schon der Kühler aufgelegt und fixiert werden. Selbst auf dem kompakten Biostar H310MHD Pro gibt es keine Konflikte mit den RAM-Bänken.

Insgesamt macht die Montage des Alpenföhn Dolomit Premium einen echt guten Eindruck. Vorteil ist, dass man den Kühler selbst für die verschiedenen Sockel nicht umrüsten muss. Kritik ernten nur die Lüfter-Klammern, welche beim Festmachen schon nicht so richtig wollen, sich beim Entfernen aber noch deutlicher wehren.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer dasselbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wird der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

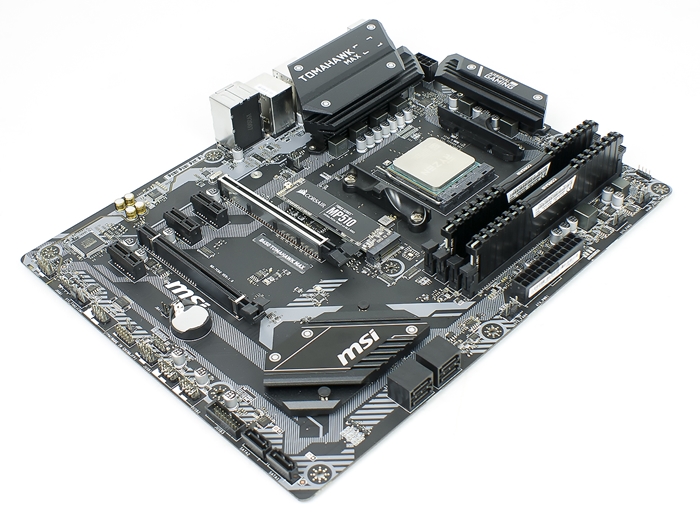

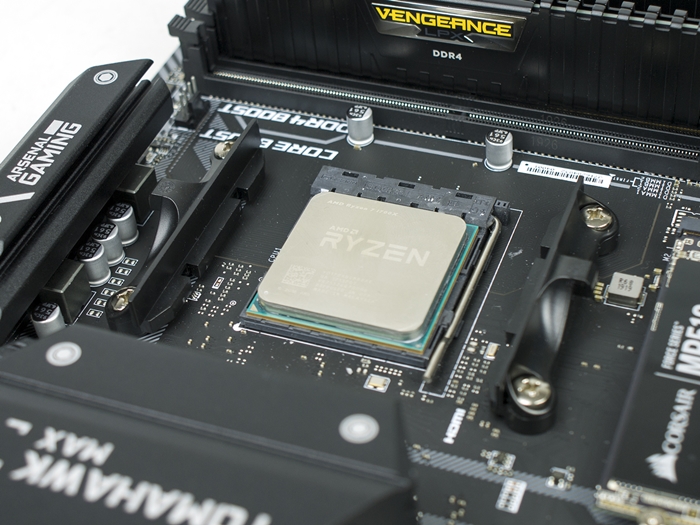

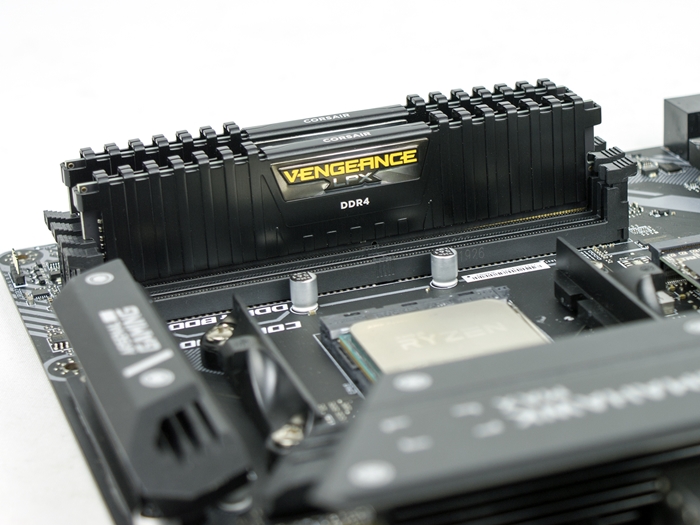

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16 GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

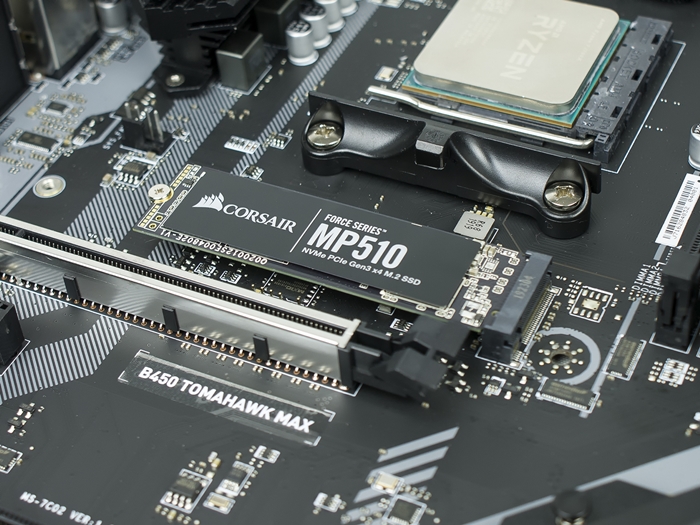

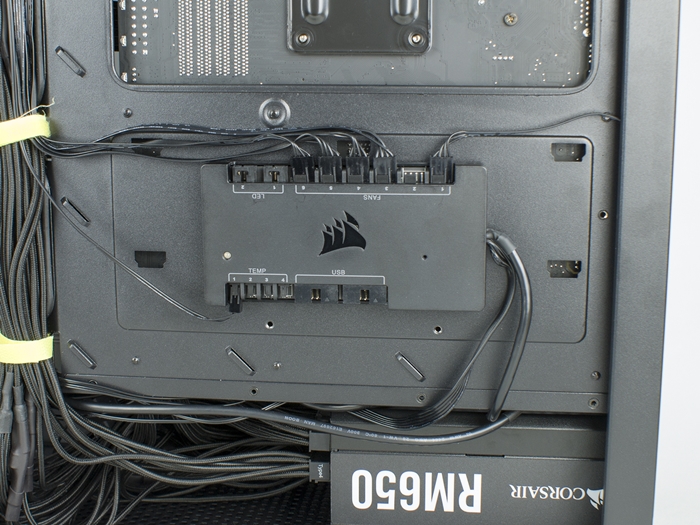

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135 mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240 GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung drehzahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

| Kühlertestsystem im Detail vorgestellt | ||

| Prozessor | AMD Ryzen 7 1700X |     |

| Mainboard | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage | Corsair MP510 240 GB | |

| RAM | 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse | Corsair Carbide 678C | |

| Controller | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 | |

| sonstiges | ||

Testverfahren Hardware

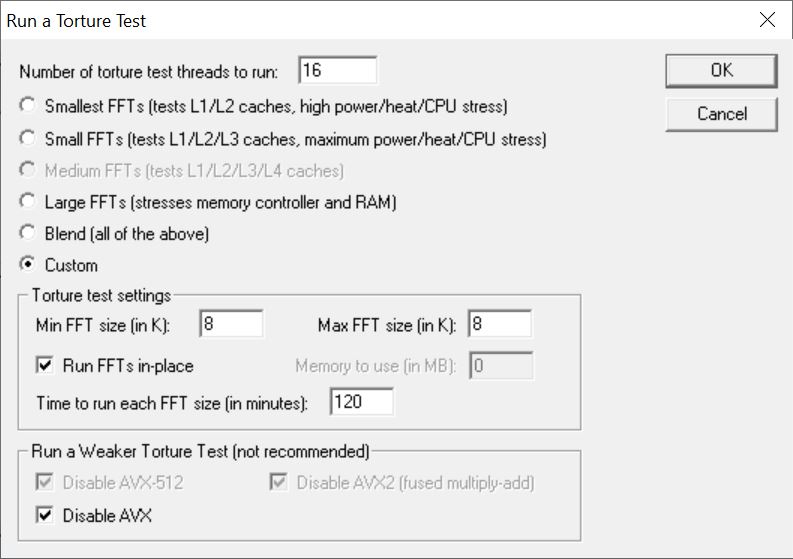

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drehzahlstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Temperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Prozessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drehzahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

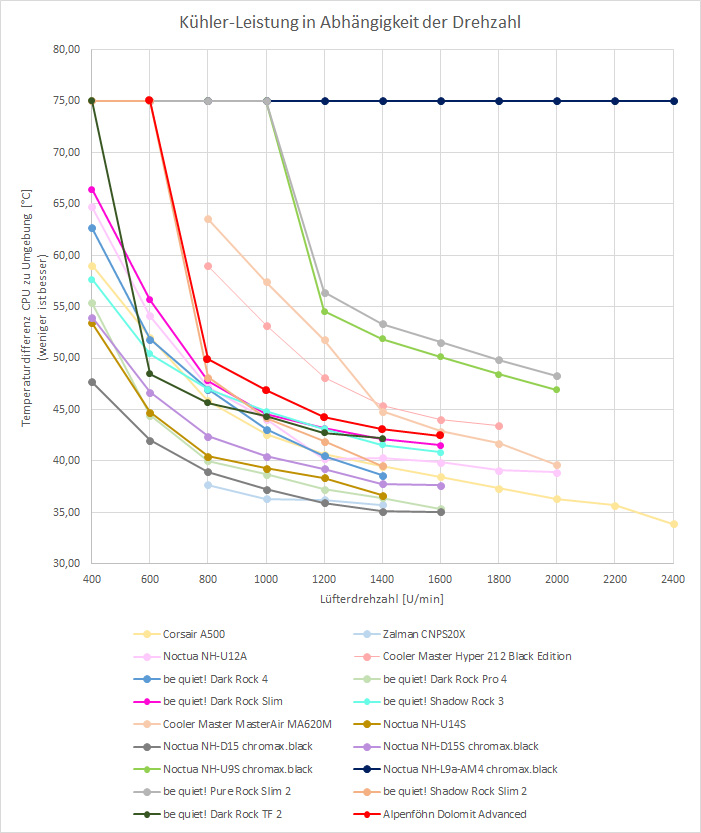

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen, der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

Die Werte des Alpenföhn Dolomit Advanced sind von 600 bis 1600 U/min vorzufinden. Bei der minimalen Drehzahl drosselte die CPU allerdings ein wenig, weshalb hier wieder 75°C als Begrenzung eingetragen wurden. Als Konkurrenz kann man ab der ersten zählbaren Messung den be quiet! Shadow Rock 3 sowie den be quiet! Dark Rock Slim ausmachen. Noch besser sieht man das im folgenden Diagramm.

Anfangs ist der Abstand zu den beiden genannten Konkurrenz-Kühlern noch etwas größer, schrumpft aber mit steigender Drehzahl immer weiter zusammen. Mit dem be quiet! Shadow Rock Slim 2 verhält es sich hingegen anders. Mit steigender Drehzahl wächst der Abstand der Kühlleistung. Das ist aber durch den größeren Lüfter zu begründen. Interessant ist, dass erneut der Cooler Master MasterAir MA620M hinter sich gelassen werden kann und das, obwohl es sich dabei um einen Dual-Tower-Kühler handelt. Aber auch anhand des Ergebnisses des Cooler Master Hyper 212 Black Edition erkennt man, dass Direct Heat Touch nicht unbedingt die beste Wahl für AMD Ryzen ist.

Messwerte: Lautstärke

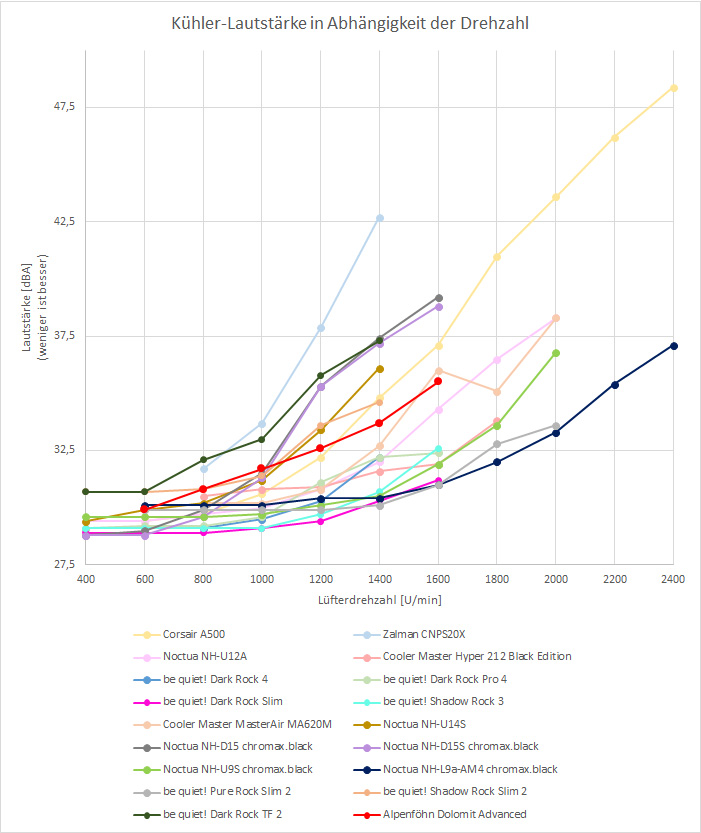

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Zentimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140 mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Nimmt man nur das Balkendiagramm zur Hand, um die Lautstärke des Alpenföhn Dolomit Advanced zu beurteilen, dann landet der Kühler im hinteren Mittelfeld. Gerade auf die zuvor genannte Konkurrenz, kann sich der Lüfter hier nicht so besonders von seiner guten Seite zeigen. Ab ~1400 U/min zeigt er sich zumindest leiser als die Modelle mit größerem Lüfter.

Der Verlauf der Lautstärke-Kurve des Wing Boost 3 ARGB fällt schon fast linear aus, wohingegen sie bei den meisten anderen Lüftern eher quadratisch ausfällt. Also mit steigender Drehzahl nimmt die Lautstärke immer stärker zu. Das verhilft dem Dolomit Advanced dazu, dass er gegen Ende des Drehzahlbands besser da steht, als in der Mitte. Dennoch muss sich der Kühler auch bei maximaler Drehzahl von ~1600 U/min der genannten Konkurrenz von be quiet! geschlagen geben, was den Punkt Lautstärke angeht.

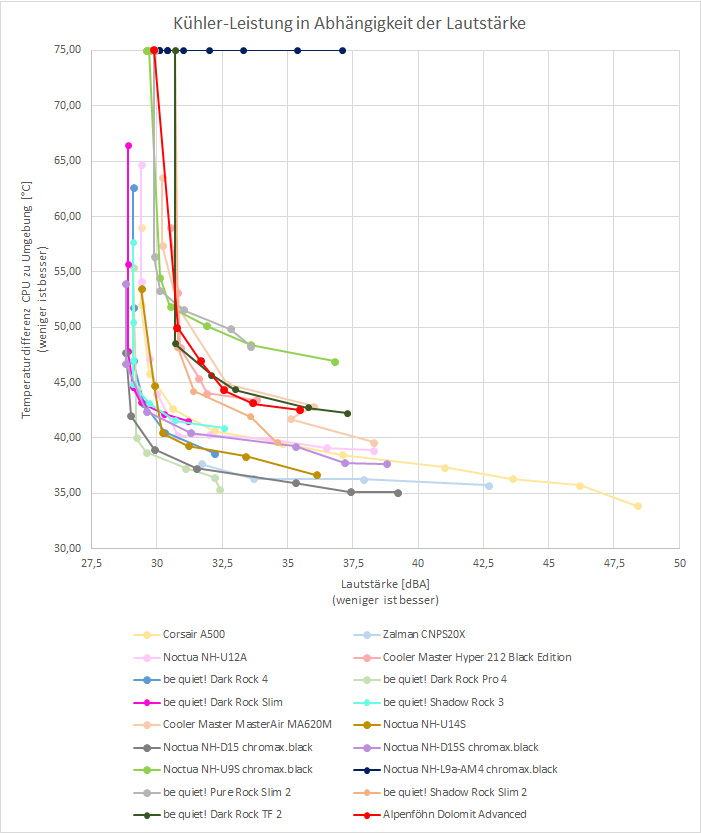

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemessenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Die Effizienz des Alpenföhn Dolomit Advanced fällt insgesamt dann doch etwas schwächer aus, was aber alleine den Geräuschen des Wing Boost 3 geschuldet ist. Dadurch ergeben sich im vorliegenden Testablauf auf einmal andere Konkurrenz-Produkte. Statt be quiet! Dark Rock Slim ist nun bspw. der be quiet! Dark Rock TF2, be quiet! Shadow Rock Slim 2, Cooler Master Hyper 212 Black Edition sowie Cooler Master MasterAir MA620M als Konkurrenz auszumachen. Zumindest zwei der genannten Kühler sollten auf dem Papier potenter sein, sodass die Wertung also doch nicht so schlecht zu beurteilen ist.

Fazit

Der Alpenföhn Dolomit Advanced ist zwar das mittlere Modell der Serie, will aber den selben Premium-Ansprüche wie das größere Modell, dem Alpenföhn Dolomit Premium, gerecht werden. Optisch und haptisch gelingt das auf jeden Fall. Der Single-Tower-CPU-Kühler fällt durch ein vergleichbar hohes Grundgewicht auf, was für einen großen Einsatz an Material spricht. Die Verarbeitung ist wirklich gelungen und es ließen sich am vorliegenden Sample keinerlei Makel feststellen. Durch die schwarze Beschichtung sowie den cleanen Abschluss nach Oben wirkt der Kühler zudem elegant und hochwertig. Etwas aufgepeppt wird der sonst schlichte Auftritt durch die dezenter Beleuchtung des Wing Boost 3 ARGB Lüfters. Insgesamt kann man die Optik des Kühlers als sehr gelungen bezeichnen.

Die Kühlleistung ist ebenfalls gut zu bewerten bzw. fällt sie auf dem vorliegenden Setup wie erwartet aus und leistet sich keine Schnitzer. Allerdings geht die gute Leistung ein wenig zu Lasten der Lautwstärke. Hier reiht sich der Kühler dann etwas weiter hinten ein, was somit die Effizienzwertung ein wenig runter zieht. An sich geht das Gesamtpaket aber dennoch wirklich in Ordnung.

Das gilt auch in Hinblick auf den Preis. Aktuell ist der Alpenföhn Dolomit Advanced ab ~46€ erhältlich. Ein vergleichbarer be quiet! Dark Rock Slim kostet ~49€. Dieser ist zwar etwas leiser, aber ihm fehlt auch die Beleuchtung. Hier muss man dann selbst ein wenig abwägen. Für uns ist der Kühler zumindest eine Empfehlung wert.

Alpenföhn Dolomit Advanced