Corsair hat der MP600 zwei Geschwister beschert. Der Verwandtschaft kann man dabei entnehmen, dass es sich auch hier um PCIe 4.0 SSDs handelt. Die Corsair MP600 Core dieses Tests stellt dabei sozusagen den Einstieg für den schnelleren Standard dar. Sie weist große Ähnlichkeit zur MP600 vor, nutzt allerdings QLC statt TLC NAND. Wie sich das auf die Leistung auswirkt, soll der folgende Test des 2 TB Modells aufzeigen.

Corsair hat der MP600 zwei Geschwister beschert. Der Verwandtschaft kann man dabei entnehmen, dass es sich auch hier um PCIe 4.0 SSDs handelt. Die Corsair MP600 Core dieses Tests stellt dabei sozusagen den Einstieg für den schnelleren Standard dar. Sie weist große Ähnlichkeit zur MP600 vor, nutzt allerdings QLC statt TLC NAND. Wie sich das auf die Leistung auswirkt, soll der folgende Test des 2 TB Modells aufzeigen.

Neben der MP600 Core hat der Hersteller auch die MP600 Pro vorgestellt. Alle drei Modell-Varianten nutzen den selben passiv-Kühler, allerdings in verschiedenen Farbausführungen und Aufdrucken. Zudem hat der Hersteller eine Hydro X-Variante der Pro vorgestellt, welche mit einem Wasserkühler bestückt ist. Dieser ist auch separat erhältlich, sodass man auch die MP600 Core nachträglich unter Wasser setzen könnte.

Wie einleitend angesprochen, setzt die MP600 Core auf QLC NAND, wie auch die Corsair MP400. Wie diese soll es sich um ein Einstiegsgerät handeln. Dennoch fängt die Kapazität bei 1 TB an und endet bei 4 TB. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die SSD ihre Geschwindigkeit erst richtig entwickeln kann, wenn genügend NAND angebunden ist. Das sieht man im direkten Vergleich der Modelle der MP600 Core sehr gut. Selbst beim Lesen ist die SSD mit 1 TB um 200 MB/s langsamer. Beim sequentiellen Schreiben sind es sogar 750 MB/s die ihr zur nächsten Ausbaustufe fehlen.

| Corsair MP600 Core | |||

| Kapazität | 1TB | 2TB | 4TB |

| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | ||

| Lesen | 4700 MB/s | 4950 MB/s | 4950 MB/s |

| Schreiben | 1950 MB/s | 3700 MB/s | 3950 MB/s |

| IOPS 4K | 200k/480k | 380k/580k | 630K/580K |

| Speicher | 3D-NAND QLC | ||

| Controller | Phison E16 | ||

| Cache | 1GB | 2GB | |

| TBW | 225 TB | 450 TB | 900 TB |

| UVP | 159,99€ | 319,99€ | 649,99€ |

Corsair MP600 Core 2TB im Detail

Als Gemeinsamkeit zur MP600 kann man nicht nur den Kühler aufzählen, sondern auch den Controller. Auch sie setzt auf den Phison E16, welcher sozusagen ein aufgebohrter E12 ist um die PCIe 4.0 schnittstelle bedienen zu können. Der Phison E18, welcher auf der MP600 Pro verbaut wird, kann die Leistung dann noch einmal deutlich steigern. Wie der E12(S), kann aber auch der E16 mit QLC NAND umgehen. Die Core verbaut dabei den selben (IA7HG66AWA) wie auch die MP400, zumindest wenn man die beiden 2 TB Modelle vergleicht. Im Gegensatz zur PCIe 3.0 SSD werden die Speicher-Chips aber auf beiden Seiten verbaut, was daran leigt, dass der E16 größer als der E12S ist und nicht genügend Platz lässt.

Zum NAND gesellen sich zweimal 512MB DDR4-2666 Cache von SKhynix (H5AN8G8NCJ). Bei der MP400 wird noch auf DDR3 gesetzt, aber ebenfalls 1GB. Eine Corsair MP510 mit 2TB bekommt hingegen 2GB spendiert. Es könnte sein, dass man auch hiermit eine Unterscheidung zwischen Einstiegs- und Performance-Klasse schaffen will oder aber es ist technisch unsinnig.

Um die genauen Unterschiede zwischen den aktuellen SSDs des Herstellers noch einmal griffbereit zu haben, wurde folgende Tabelle mit den 1TB fassenden Modellen angelegt. Wie man erkennen kann, ist der Geschwindigkkeits-Vorteil gegenüber der MP400 beim Lesen schon groß, beim Schreiben allerdings nicht all zu sehr. Im Vergleich mit der MP510 gibt es nur beim Lesen einen Vorteil, beim Schreiben ist die PCie 3.0 SSD sogar schneller. Das liegt mitunter am NAND bzw. der Ausbaustufe. Als 2 TB Modell ist die MP600 Core in beiden Disziplinnen flotter unterwegs. Gegenüber der MP600 und MP660 Pro muss sie sich aber deutlich geschlagen geben. Das kann auch der Phison E16 incht rausreißen.

Der richtige Nachteil des QLC NANDs zeigt sich aber beim TBW-Wert. Die Haltbarkeit des 2 TB Modelles ist hier zwar um 25TB höher als bei den baugleichen Chips der MP400, mit gerade einmal 225TB fühlt man sich aber etwas an die Anfangszeit der SSDs zurückerinnert. Die Werte der MP510 und MP600 mit TLC NAND wirken dagegen wie aus einer anderen Welt. Da kann aber Corsair nichts für, die geringere Haltbarkeit geht einher mit der Funktionsweise der Zellen. Dass die MP600 Pro aber auch deutlich weniger Haltbarkeit an den Tag legt, ist nicht ganz zu erklären. Vielleicht altern diese schneller durch die höhere Geschwindigkeit. Denn bspw. auch eine Wester Digital WD_Black mit ähnlicher (oder gleicher) Bestückung ist nur mit 600TB TBW angegeben.

Unser Datenträger Testsystem für die Messungen

Um die Corsair Force MP600 richtig testen zu können, musste der Unterbau getauscht werden. Das ASUS Prime B350-Plus wurde durch das MSI MEG X570 ACE und der AMD Ryzen 3 1300X durch den AMD Ryzen 7 3700X ersetzt. Dieser Wechsel wurde zunächst beibehalten, da die Änderungen zur vorherigen Plattform nur gering ausfallen.

AMD AM4 Testsystem | ||

| Prozessor: | AMD Ryzen R7 3700X (Retail) | |

| Mainboard: | MSI MEG X570 ACE | |

| Kühlung: | NZXT Kraken X62 | |

| RAM: | Corsair Dominator Platinum RGB 4x 8GB | |

| Storage: | Corsair MP600 Core 2 TB (PCIe 4.0 x4) | |

| Netzteil: | NZXT E850 (850W) | |

| Grafikkarte: | MSI GTX 970 OC | |

| Betriebssystem: | Windows 10 x64 (1903) |

Cache- und Temperatur-Test

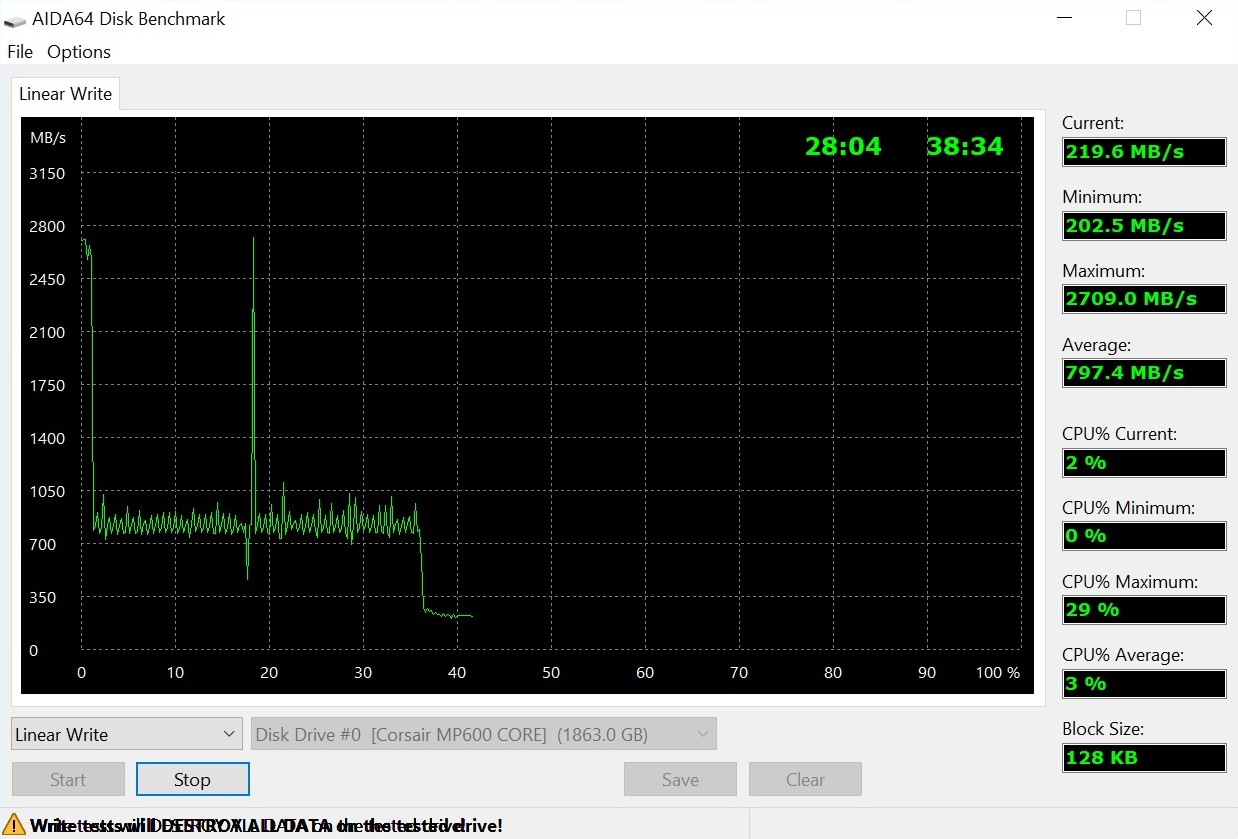

Um die Größe des SLC-Caches ausfindig zu machen, wird wie immer der AIDA64 Benchmark genutzt. Der Datenträger ist dabei zu beginn komplett unbeschrieben bzw. frisch formatiert. Danach wird mit 128kb Blöcken sequentiell geschrieben. Wie man erkennen kann, kann die MP600 Core mit 2TB die Schreibleistung nicht all zu lange halten. Nach ~2% scheint der statische SLC-Cache bereits voll zu sein. Danach steht nur nnoch etwas ein Drittel der ursprünglichen Geschwindigkeit parat. Bis der Datenträger zu ~33% gefüllt ist, bleibt die Geschwindigkeit dann aber konstant. Danach fällt sie noch einmal deutlich, sodass nicht einmal mehr 10% der urpsünglichen Leistung erreicht werden.

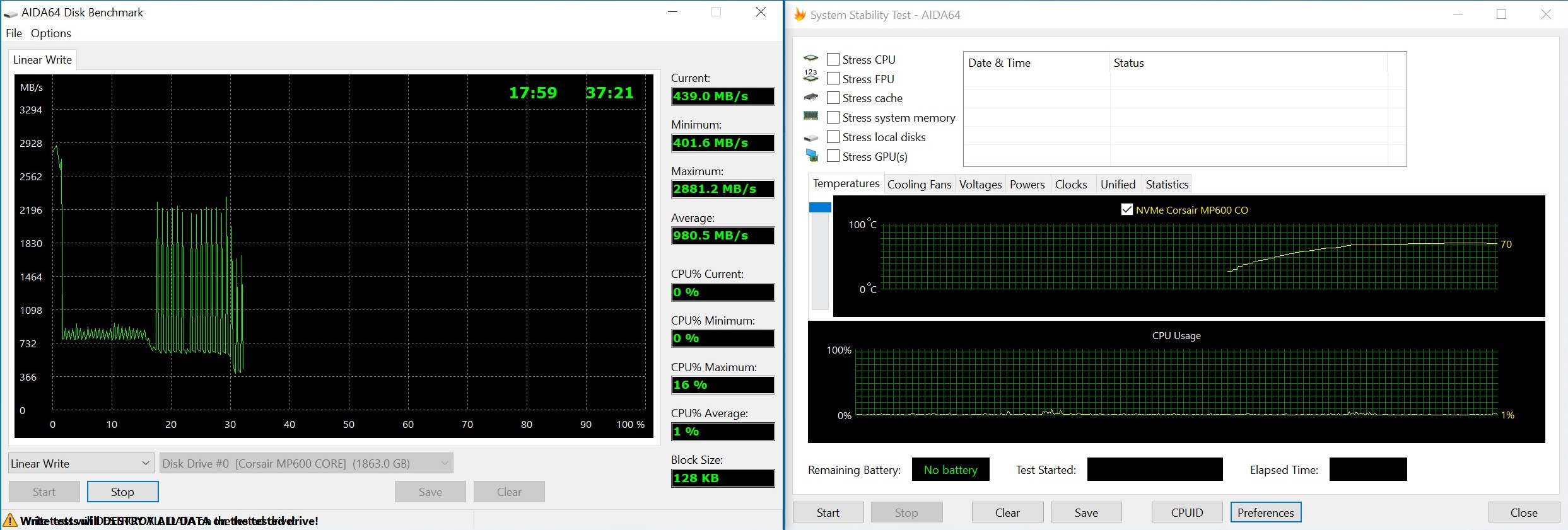

Der vorherige Test sowie die folgenden Benchmarks wurden mit Luftstrom Richtung SSD durchgeführt. Die Temperatur bewegte sich dabei zwischen einer Idle-Temperatur von 25°C und einer maximalen Temperatur von 38°C. Ob der Kühler seiner angedachten Funktion gerecht wird, wurde ohne Lüfter getestet. Dazu noch einmal der selbe Vorgang wie oben. Die Idle Temperatur beträgt hier dann 28°C und steigt nach und nach auf 71°C. Bereits ab ausgelesenen 68°C fing das unten zu sehende Drosseln an. Der Unterschied ist nicht so gewaltig. Allerdings sorgen die 150-200 MB/s weniger dafür, dass man letztendlich bei SATA3 Niveau landet.

Benchmark: AS SSD

Kommen wir nun zu einem interessanten Test, der für die Durchführung zufällige Daten verwendet. Dadurch lässt sich die Leistung, die der Nutzer im Alltag erwarten kann, schon eher messen. Doch vorher ein kurzes Wort zum AS SSD Benchmark, der ausschließlich für die Bestimmung der Leistung von SSDs gedacht ist.

Neben der Messung von Lese- und Schreibgeschwindigkeiten zufälliger Daten (nicht besonders gut komprimierbar), steht noch ein Kopier-Benchmark zur Verfügung, der drei Szenarien abbildet: ISO, Programm und Spiel. In jedem Fall werden die Dateien (ISO: 2 große Dateien; Programm: viele kleine und wenige große Dateien; Spiel: viele große und wenige kleine Dateien) gleichzeitig auf der SSD geschrieben und gelesen. Weitere Information zu diesem Benchmark kann man auf unserer Datenträger Testsystem Seite nachlesen.

Dass die Corsair MP600 Core beim sequentiellen Lesen und Schreiben eine gute Figur macht, war zu erwarten. Sie reiht sich hier hinter die Corsair MP600 und Seagate FireCuda 520, welche den selben Controller nutzen, aber TLC NAND. Dass sie trotz QLC NAND mithält, liegt am pseudo SLC Cache. Beim Arbeiten mit zufälligen 4K-Größe bleibt die Leistung immer noch sehr hoch, bzw. sichert sie sich den ersten Platz beim Lesen. Beim Schreiben landet sie auf dem Niveau der MP600 und MP510. Mit Warteschlange verliert sie etwas an Boden und muss sich interessanter Weise auch der MP400 geschlagen geben. Die Abstände sind aber relati gering und der AS SSD Benchmark weist eine leichte Ungenauigkeit vor.

Bei den Kopier-Tests des Benchmarks zeigt sich die SSD relativ unabhängig von der verwendeten Datengröße und -Struktur. Sie liegt knapp hinter der Spitze, was aber dank des schnellen Interfaces gewährleistet sein sollte. Insgesamt legt sie eine ähnliche Leistung wie die MP600 an den Tag.

Benchmark: Crystal Disk Mark

Ergänzend zum AS-SSD Benchmark setzen wir den Benchmark Crystal Disk Mark ein. Mit Crystal Disk Mark kann jede Art von Datenspeicher getestet werde. Nach Belieben kann man dabei zwischen gut komprimierbaren Daten und zufälligen Daten wählen. Ein Unterschied zum AS-SSD Benchmark ist die wählbare Größe der Testdatei, wodurch man beispielsweise wunderbar unterschiedliche Größen bei USB Speicher Sticks bedienen kann. Weitere Information zu diesem Benchmark kann man auf unserer Datenträger Testsystem Seite nachlesen.

Der sequentielle Test des Crystaldiskmark offanbart die Spezifikationen des Datenträgers. Beim lesen liegt sie knapp über den Erwartungen, beim Schreiben knapp drunter. Beim Schreiben wird sie daher beinahe von der Seagate FireCuda 510 mit PCIe 3.0 Interface eingeholt. Beim 4K Lesen macht sie erneut eine sehr gute Figur, kann aber die XPG S820 Pro nicht vom Thron stoßen. Schreibend fällt sie auf das Niveau einer Viper VPR100 RGB und Corsair MP510, hinkt den Spitzenreitern von Seagate aber nicht weiter hinterher. Das gute Abschneiden lässt sich auch mit kurzer Warteschlange feststellen. Die MP400 kann beim Schreiben hier allerdings nicht eingeholt werden.

Benchmark: PCMark 8 Storage

Wer kennt ihn nicht – den PCMark 8 von Futuremark. Mit ihm lassen sich praxisnahe Benchmarks durchführen, wobei die Ergebnisse weltweit auf der Webseite von Futuremark mit anderen Systemen verglichen werden können. Für unsere Messungen verwenden wir nur einen Teil der zur Verfügung stehenden Optionen, und zwar den Bereich system storage suite.

Den PCMark 8 Storage Test absolviert die MP600 Core nicht ganz so souverän. Sie landet sogar hinter der MP400. Die schnellere Anbindung ist hier also kein Vorteil. Von den PCIe SSDs im Testumfeld sind nur die Drevo Ares und Corsair MP300 mit PCIe 3.0 x2 noch langsamer. Zudem ist der Abstand zu den SATA-SSDs nicht mehr sehr groß.

Benchmark: IOmeter mixed workload

Wir sind der Überzeugung, dass es zukünftig nur noch schwer möglich sein wird die Leistung von SSDs anhand einfacher Benchmarks wie AS SSD, ATTO oder Crystal Disk Mark ermitteln zu können. Viel zu komplex sind die Arbeitsweisen moderner Halbleiterlaufwerke geworden, sodass die Ergebnisse mit zuvor genannten Benchmark-Programmen zwar einen grundlegenden Vergleich verschiedener Modelle zulassen, jedoch wenig Aussagekraft bezüglich Langzeitnutzung und Arbeitsleistung im Alltag bieten.

In unseren Tests wollen wir jedoch genau diese Eigenschaften möglichst detailliert untersuchen, was uns zu einem weiteren Benchmark mittels Iometer auffordert. Dabei wollen wir den sogenannten „mixed workload“ betrachten. Darunter versteht man die erbrachte Leistung einer SSD bei der Belastung mit unterschiedlichen Verhältnissen von Lese- und Schreibzugriffen im selben Moment.

Je nach Art des Einsatzes variiert das Verhältnis von Lese- und Schreiblast auf eine SSD, was hiermit nachgestellt wird. Ein normaler workload während des Surfens im Internet könnte bei 65%/35% (Lesen/Schreiben) liegen, wobei ein Action-Shooter eher in Richtung 95%/5% (Lesen/Schreiben) geht. Kopiert man eine Datei, wobei die Quelle und das Ziel auf demselben Laufwerk liegen, entspricht dies einer 50%/50% Belastung, denn dieselbe Datenmenge, welche geschrieben werden muss, wird zuvor gelesen.

Die Messung wird in mehreren Schritten durchgeführt, wobei mit einer 100%igen Leseleistung ohne Schreibleistung begonnen wird. Die darauf folgenden Schritte stehen dann im Verhältnis von 95% zu 5%, 65% zu 35%, 50% zu 50%, 35% zu 65% und 5% zu 95%, bis der abschließende Schritt mit 0% Leseleistung zu 100% Schreibleistung erreicht wurde. In Iometer werden vier Worker angelegt, die gleichzeitig auf die SSD zugreifen. Die Summe der Leistung aller Worker ergibt das dargestellte Ergebnis in unserem Graphen.

Die Leistung einer SSD kann schlussendlich als gut bezeichnet werden, wenn das Verhältnis zwischen Lesen und Schreiben, das dem selbst definierten Einsatz entspricht, möglichst hoch ist. Dafür muss sich der Nutzer aber im Vorfeld darüber im Klaren sein, wie dieser Einsatz aussieht. Die ideale SSD, die jedem Bedürfnis gerecht werden könnte, würde demnach von Anfang bis Ende eine gleichbleibende Gerade bilden, was aus technischer und ökonomischer Sicht (Kunden und Hersteller) jedoch nicht vorkommen wird.

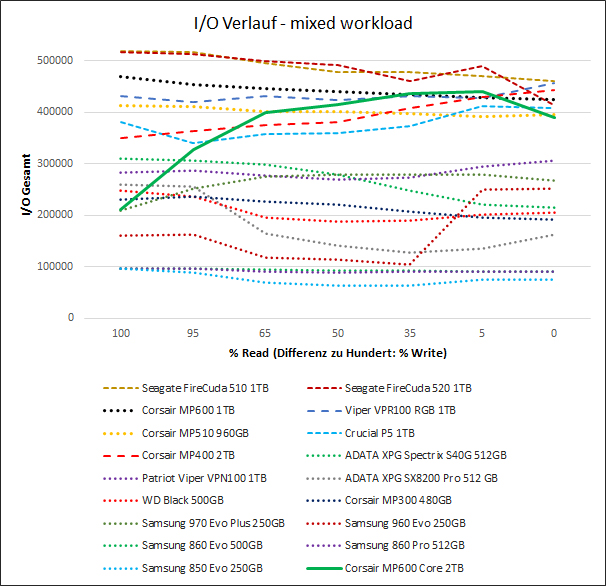

Der Leistungsverlauf der Corsair MP600 Core im IO-Meter Benchmark ist schon etwas verwunderlich und kam so bisher auch in keinster Weise sonst vor. Die SSD liest demnach langsamer, wenn sie nicht gleichzeitig auch schreibt. Bis zu einem Ungleichgewicht von 5% zu 95% nimmt die Leistung dabei zu und erst beim reinen Schreiben sinkt die Leistung minimal ab. Das passt schon zu den angegebenen IOPs, welche mit 380k zu 580k ein starkes Ungleichgewicht vorweist, ist aber dennoch etwas merkwürdig, vergleicht man das Ergebnis bspw. mit der MP400. Die Corsair MP600 bietet bspw. ein viel konstanteres Ergebnis.

Fazit

Um eine Einsteigs-SSD mit PCIe 4.0 Anbindung auf den Markt werfen zu können, setzt Corsair auf der MP600 Core QLC NAND ein. Dieser ist eigentlich Günstiger als TLC NAND, da er aufgrund der Funktionsweise eine höhere Dichte hat, fällt allerdings auch die Haltbarkeit geringer aus. Im Vergleich mit der MP400 mit PCIe 3.0 kann die SSD zwar um 25TB auf 225TBW zulegen, einer MP600 mit TLC NAND 3600TBW spezififiziert bei selben Volumen. Damit fühlt man sich ein klein wenig in die Anfangszeiten der SSDs zurückversetzt, aber auch die angegebene, spekulierte Haltbarkeit will erstmal gefüllt werden.

Der NAND macht sich aber auch bei der Geschwindigkeit bemerkbar. Mit aktiven SLC Cache kann die Variante mit 2 TB alle PCIe 3.0 NVMe SSDs in die Tasche stecken, ohne diesen wird es aber deutlich langsamer. Daran kann aber auch Corsair nichts ändern. Um zumindest einer Temperatur-Drosselung entgegenzuwirken, verbaut man auch auf dem "kleinsten" Modell der Serie einen massiven Kühler. Mit leichtem Luftstrom dürfte die SSD nie ins Limit laufen. Ohne diesen sorgt das Ende des SLC Caches schon vorher für eine langsamere Schreibgeschwindigkeit.

Der Preis der Corsair MP600 Core lässt sich schlecht einordnen, da der Markt recht flexibel agiert. So gibt es aber aktuell bspw. eine Sabrent Rocket NVMe 4.0 nur minimal teurer, bietet aber die Leistung der MP600 und auch diese ist preislich nicht weit entfernt. Der Preisvorteil des QLC NANDs macht sich also auch bei einer Gen4-SSD nur wenig bemerkbar. Auf längere Sicht könnte der Preis aber schon noch etwas rutschen, so unsere Vermutung. Das Produkt an sich ist absolut nicht schlecht und bekommt auch unsere Empfehlung, aktuell bzw. im Vergleich nur etwas zu teuer eingeordnet.

Corsair MP600 Core 2TB