AiO-Wasserkühlungen mit Radiatoren größer als 360 mm sind rar gesät. Grund dafür ist wohl auch, dass man diese eher selten in einem normalen Midi-Tower unterbringen kann. In Full-Towern, wie den neuen Corsair 7000D Airflow und iCUE 7000X RGB, sieht das anders aus. Passend zu den neuen Gehäusen bietet man also ab sofort mit der Corsair iCUE H170i Elite Capellix eine 420 mm messende All-in-one-Wasserkühlung an.

AiO-Wasserkühlungen mit Radiatoren größer als 360 mm sind rar gesät. Grund dafür ist wohl auch, dass man diese eher selten in einem normalen Midi-Tower unterbringen kann. In Full-Towern, wie den neuen Corsair 7000D Airflow und iCUE 7000X RGB, sieht das anders aus. Passend zu den neuen Gehäusen bietet man also ab sofort mit der Corsair iCUE H170i Elite Capellix eine 420 mm messende All-in-one-Wasserkühlung an.

Man braucht nicht gut in Mathematik sein um herauszufinden, dass die Corsair iCUE H170i Elite Capellix mit drei 140 mm Lüftern bestückt ist. Damit soll es sich um die leistungsstärkste Wasserkühlung des Herstellers handeln. Aber auch am Gesamtmarkt sollte sich die AiO leistungstechnisch eine gute Stellung sichern können, da bereits die 280 mm Modelle gut performen.

Als Konkurrenten mit derselben Radiator-Größe lassen sich lediglich die Arctic Liquid Freezer II 420 sowie die beiden Alphacool Eisbaer 420 Modelle finden. Darüber, also mit 480 mm Radiator, lässt sich keine Komplettlösung mehr finden. Da sich von diesen keine im Testfeld befinden, muss es das vorliegende Testgerät mit den verschiedenen 360 mm Modellen aufnehmen. Interessierte Käufer müssen sich auf rund 230 Euro in der Anschaffung einstellen. Damit rangiert die Kühlung bspw. auch nochmal deutlich über einer Alpenföhn Gletscherwasser 360.

Die Corsair iCUE H170i Elite Capellix im Detail

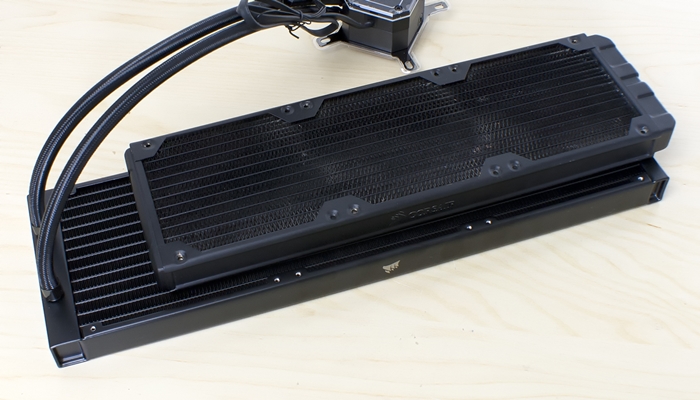

Grundsätzlich kann man sagen, dass auch die iCUE H170i Elite Capellix ein typischer Vertreter der Serie ist. Es gibt technisch also eigentlich keine Unterschiede zu den anderen Modellen, wie der bereits getesteten Corsair iCUE H115i Elite Capellix. Der einzige Unterschied zu dieser besteht in der Größe des Radiators, sowie der Anzahl der Lüfter: Der Radiator misst hier 420 mm und nimmt drei 140 mm Lüfter auf, also genau einer mehr. Dennoch soll kurz auf die Details der Wasserkühlung eingegangen werden.

Die schiere Größe des Radiators wird im Vergleich mit einem 360 mm Modell auch erst so richtig bewusst. Der Corsair XR5 Radiator mit 360 mm kann vor allem bei der Länge nicht mithalten. Diese könnte ein Problem darstellen, vor allem wenn man einen Midi-Tower nutzt. Im Preisvergleich werden allerdings ~150 Gehäuse als kompatibel ausgespuckt. Der Hersteller selbst zählt nur das Corsair Carbide 678C, Corsair 7000D Airflow und das Corsair Obsidian 1000D auf.

Das Besondere an der iCUE Elite Capellix Serie ist die Pumpeneinheit in Verbindung mit dem Controller. Bei der Pumpe spricht der Hersteller von einer geräuscharmen Zentrifugalpumpe, welche auf eine Fördermenge von 0,82 l/h kommt und dabei weniger als 20 dBA an den Tag legen soll. Unter ihr befindet sich eine sogenannte Split-Flow-Kupfer-Bodenplatte mit 128 Mikro-Finnen. Wirklich besonders ist aber die Beleuchtung des Deckels. Unter der Streuscheibe befinden sich 33 Capellix LEDs, welche in 21 Gruppen individuell mit Farben und Effekten belegt werden können.

Die Kontrolle der Beleuchtung, Pumpe und der Lüfter wurde bei der Elite Capellix-Serie in den Corsair Commander Core ausgelagert. Der Controller wird mit nur einem Kabel mit der Pumpeneinheit verbunden und stellt selbst je sechs PWM- sowie ARGB-Anschlüsse bereit. Mittels iCUE erhält man dann die gewohnte Funktionsvielfalt. Insgesamt gefällt die Lösung ziemlich gut, da man weniger Kabelsalat um die Pumpe hat und sich die Komponenten einfacher austauschen lassen.

Bei den Lüftern kommen Corsair ML140 zum Einsatz. Also im Gegensatz zur bspw. Corsair iCUE H115i RGB Platinum keine ML Pro. Die Unterschiede findet man beim Lager und der Entkopplung, welche bei den Pro-Lüftern besser ausfällt. Dafür bieten die hier verbauten Lüfter doppelt so viele LEDs, welche sich natürlich einzeln belegen lassen.

Beleuchtung und Display in Aktion

Die Elite Capeliix zeichnet sich besonders durch die Beleuchtung des Pumpendeckels aus. Dadurch, dass die Capellix LEDs so kompakt bauen, können auf engstem Raum 33 Stück verbaut werden. Angeordnet werden sie in 21 Zonen, welche man alle separat voneinander ansteuern kann. Der Vorteil ist dabei, dass fließende Effekte sanfte Übergänge erhalten. Die Leuchtkraft ist hier ebenfalls echt hoch. Die ML140 RGB Lüfter setzen jeweils auf acht herkömmliche LEDs, aber auch sie sind natürlich einzeln belegbar. Durch die höhere Anzahl an Leuchtdioden, fällt die Beleuchtung schon cooler aus als bei den ML140 Pro RGB.

Montage-System & Lieferumfang

Mit dem Lieferumfang lassen sich direkt alle aktuellen Sockel bedienen, Serversockel mal ausgeklammert. Selbst der TR4 wird mit eigenen Halterung direkt unterstützt. Die muss es auch geben, weil nicht auf die Asetek-Halterung vertraut wird und vermutlich auch gar keine Asetek-Pumpe bzw- Technik verbwendet wird. Wärmeleitpaste ist keine zusätzliche enthalten, das sollte beim veranschlagten Preis eigentlich der Fall sein.

- Intel Socket LGA 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 2011(-3), 2066

- AMD Socket AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+), TR4

Montage des Kühlers auf dem AMD Sockel AM4

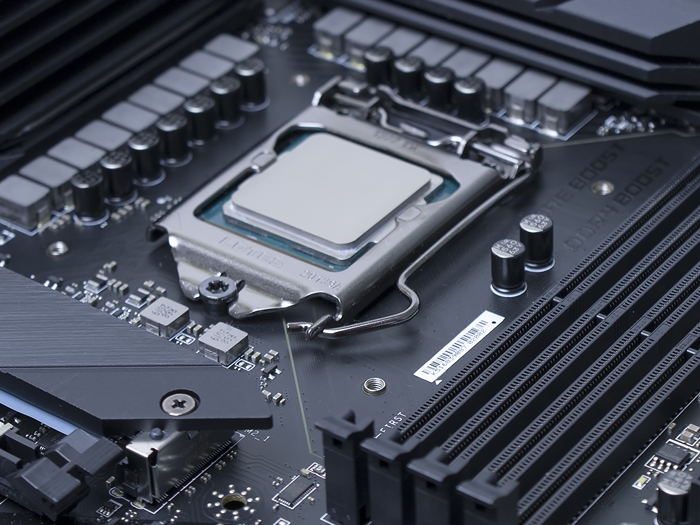

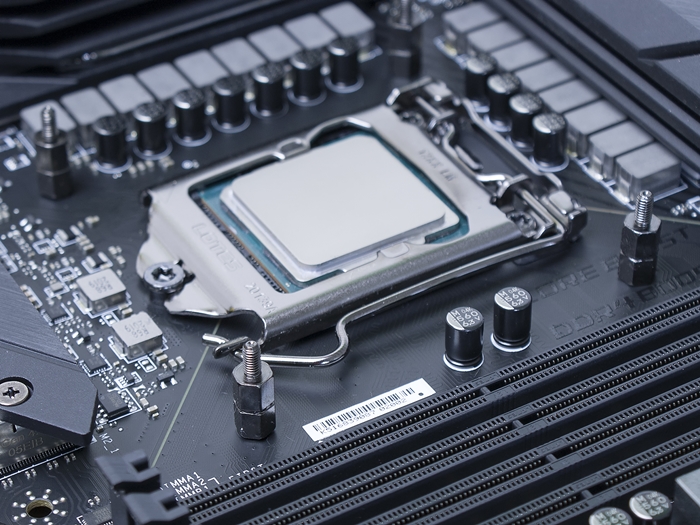

Die Montage auf dem Sockel AM4 ist extrem simpel gestaltet. Man tauscht am Kühler einfach die Brücken aus, setzt die Ösen ein und fixiert locker mit zwei Rändelmuttern. Danach kann man den Kühler bereits aufsetzen, da die originalen Brücken genutzt werden. Das sollte auch ein Laie locker hinbekommen. Auf dem MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi gibt es keinerlei Probleme bei der Montage, was auf alles Mainboards des Sockels auch zutreffen sollte.

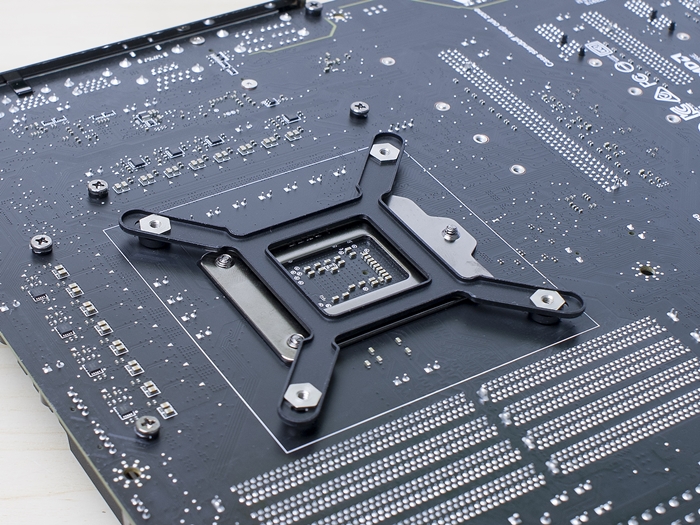

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel LGA1200

´Beim Sockel LGA1200 müssen typischerweise mehr Schritte durchgeführt werden. Zunächst wird die Backplate auf der Rückseite des Mainboards aufgelegt, sodass die Hülsen durch die Borhungen geführt werden. Von vorne können dann die passenden Abstandshalter eingeschraubt werden. Die passende Brücke ist ab Werk vormontiert, man kann den Kühler also einfach aufsetzen. Danach wird er mit den Rändelmuttern fixiert. Auf dem MSI MEG Z490 Unify passt ebenfalls alles, aber auch nichts anderes wurde erwartet.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer dasselbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

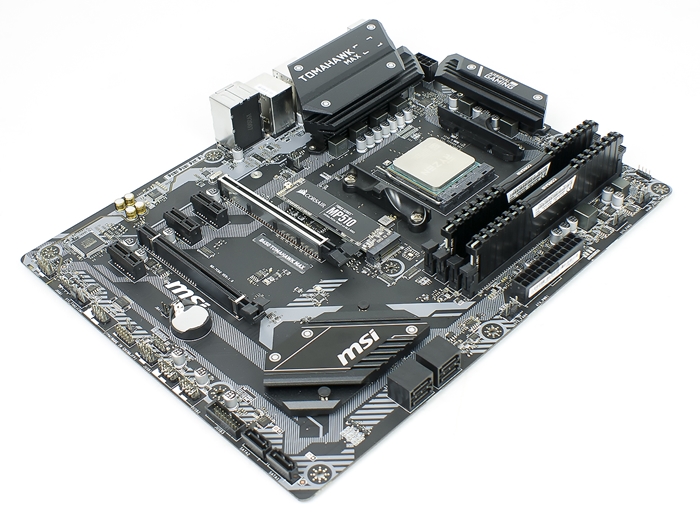

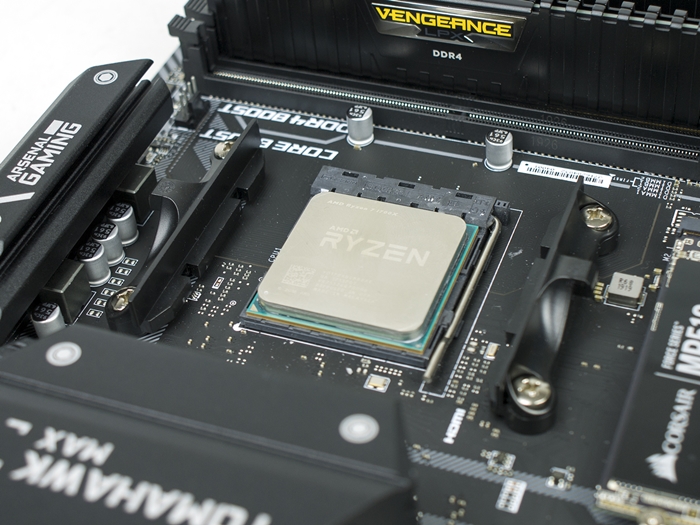

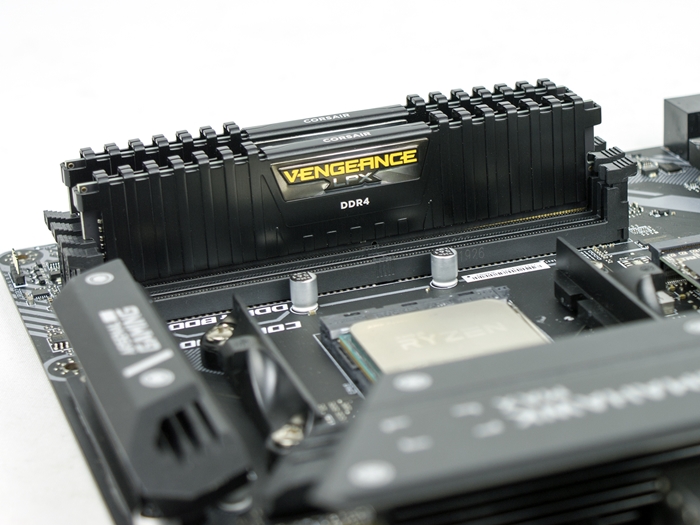

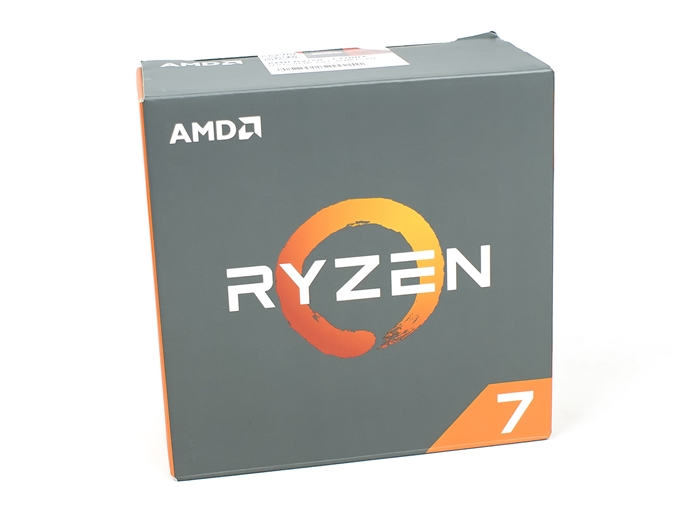

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16 GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

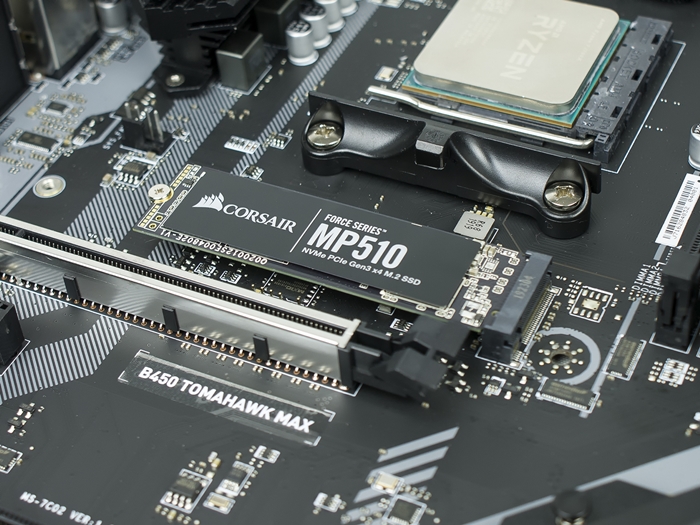

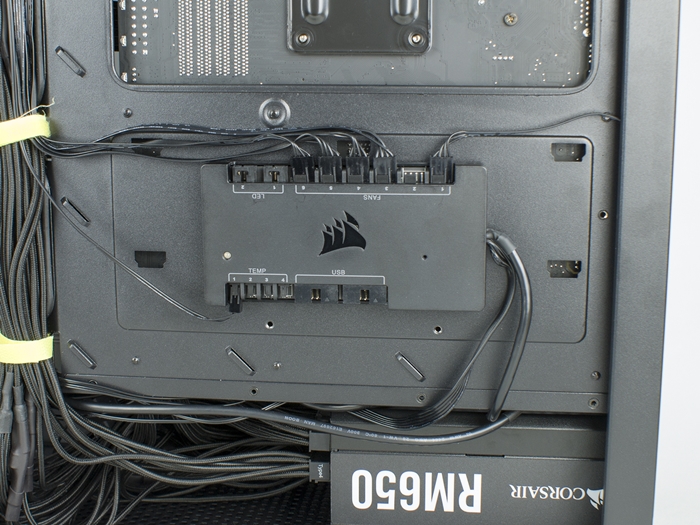

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135 mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240 GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drehzahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

| Kühlertestsystem im Detail vorgestellt | ||

| Prozessor | AMD Ryzen 7 1700X |     |

| Mainboard | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage | Corsair MP510 240 GB | |

| RAM | 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse | Corsair Carbide 678C | |

| Controller | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 | |

| sonstiges | ||

Testverfahren Hardware

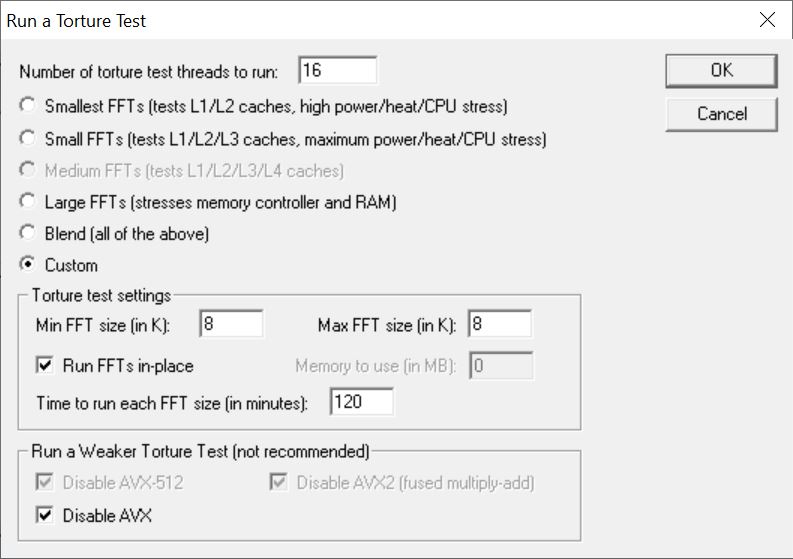

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drehzahlstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Temperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Prozessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drehzahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen, der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

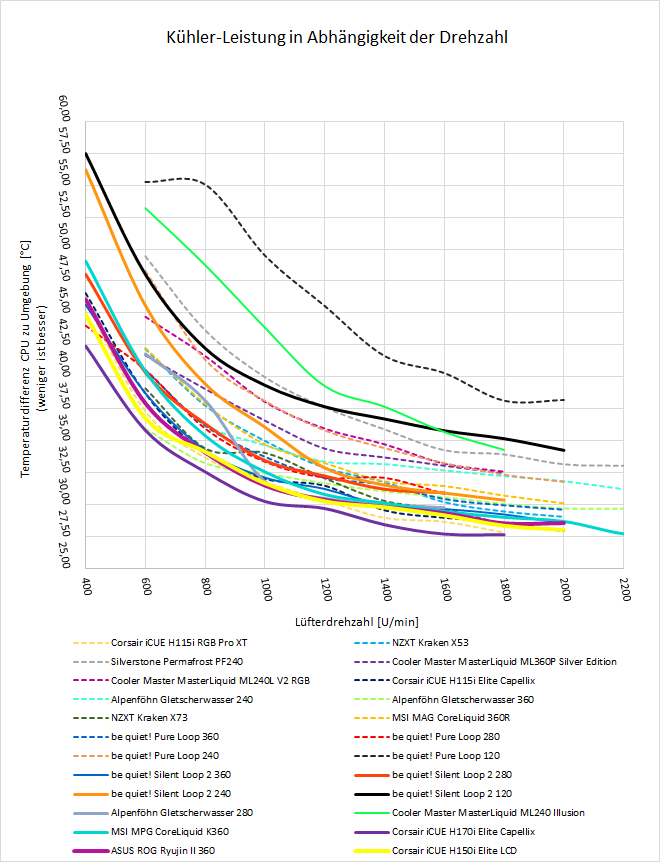

Bei der Temperatur kann die Corsair iCUE H170i Elite Capellix an die Leistung des 280er Modells anknüpfen und die Leistungskrone im vorliegenden Testfeld wieder zurückerobern. Der Abstand zu den 360 mm und 280 mm Modellen fällt zwar wirklich gering aus, aber ein Unterschied ist schon erkenn bar. Im Anfangsdrehzahlbereich liefert sie sich einen Wettkampf mit der be quiet! Pure Loop 360 und Alpenföhn Gletscherwasser 360, welche aber ab ~800 U/min langsam abreißen lässt. Die Corsair iCUE H115i RGB Pro XT bleibt hingegen über das gesamte Drehzahlband in Reichweite.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Zentimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140 mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Ein Leisetreter ist die Wasserkühlung allerdings nicht wirklich. Im Endeffekt schlägt sie beinahe identisch zur Corsair iCUE H115i Elite Capellix, ist aber Stellenweise minimal lauter. Die Alpenföhn Gletscherwasser 280 und be quiet! Pure Loop 280 sind aber auf ganzer Länge lauter als das vorliegende Modell. Insgesamt bestätigt einfach wieder, dass 140 mm Lüfter bei gleicher Drehzahl lauter als 120 mm Lüfter sind. Daher ist der Vergleich auch nur zu diesen erstmal interessant.

Interessant ist aber auch beim vorligenden Modell, dass auch hier die Pumpe deutlich herauszuhören ist. Der Ton ist dabei schon eher störend hoch bzw. äußert sich in einem Surren. Das machen die Asetek-Pumpen in den meisten Fällen schon besser.

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

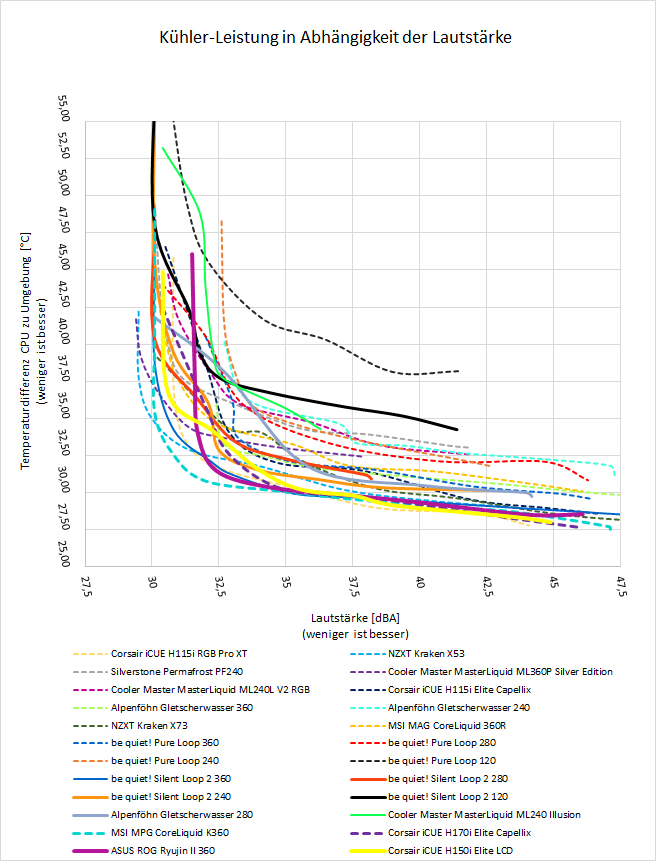

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemessenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Die Effizienz der Wasserkühlung fällt insgesamt aber doch ziemlich gut aus, weil eben die Temperaturwerte so gut sind. Konkurrenten sind hier die MSI MPG CoreLiquid K360, die Corsair iCUE H115i RGB Pro XT und auch die NZXT Kraken X73 bewegt sich in einem ähnlichen Bereich. Einen wahnsinigen Effizienzgewinn hat man gegenüber den kleineren AiOs also nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Pumpe sich im unteren Drehzahlbereich bei der Lautstärke bemerkbar macht.

Fazit

Die Corsair iCUE H170i Elite Capellix wird vom Hersteller selbst nicht zu unrecht als leistungsstärkstes Modell bezeichnet. Im Testfeld konnte sie sich zumindest die Leistungskrone sichern, wenn auch die Abstände nicht wirklich groß ausfallen. Vor allem im unteren Drehzahlbereich spielt die große Kühlfläche stark auf und zeig, was ein leises System umsetzbar machen lässt. Die niedrigeren Drehzahlbereiche sind auch zu empfehlen, weil die Wasserkühlung oben raus schon lauter wird. Das ist für 140 mm Lüfter aber auch normal, dass sie bei gleicher Drehzahl lauter arbeiten als kleinere. Hier macht sich dann aber leider auch wieder die Pumpe bemerkbar. Bei vollder Drehzahl ist sie bei sonst leisem System schon deutlich wahrnehmbar. Ärgerlich, dass sie nicht wie die der Corsair iCUE H115i RGB Pro XT arbeitet.

Dafür wird man mit einer echt tollen Optik belohnt. Der Pumpendeckel mit den vielen Capellix LEDs ist ein echter Eyecatcher und auch die Lüfter sind was die Beleuchtung angeht, eine Steigerung gegenüber den Lüftern der Corsair iCUE H100i RGB Platinum. Die Möglichkeiten mit iCUE sind wie immer hoch und die Umsetzung mit dem Commander Core kann man als sehr gelungen bezeichnen.

Der Preis von ~230 € für die Corsair iCUE H170i Elite Capellix ist eine echte Hausnummer, wenn man bedenkt, dass es sich "nur" um eine CPU-Kühlung handelt. Hier könnte man schon einen kleinen Custom Loop bauen. Im Vergleich mit anderen AiO-Wasserkühlungen liegt sie auch eher am oberen Ende, aber alleine steht sie dort auch nicht. Ob sich der hohe Preis für einen rentiert, muss man selbst wissen. Bedenken sollte man auf jeden Fall, dass man auch den Platz für den riesigen Radiator im Gehäuse haben muss.

Corsair iCUE H170i Elite Capellix