Die NDA der AMD Ryzen 2000 CPUs aka Pinnacle Ridge ist nun bereits mehr als einen Monat verstrichen, sodass wir den Test der zur Verfügung gestellten Platine, dem MSI X470 Gaming M7 AC, nun nachholen können. Da AMD die TDP des akteullen Top-Models, dem AMD Ryzen 7 2700X, auf 105W angehoben hat, wurde die Einführung des X470 Chipsatzes bei vielen Herstellern dafür genutzt die Spannungsversorgung aufzubohren, so auch beim vorliegenden Mainboard. Darüberhinaus wurde es so gut bestückt, dass es jetzt das Top-Modell des Lineups darstellt und damit das X370 XPower Gaming Titanium ablöst.

Die NDA der AMD Ryzen 2000 CPUs aka Pinnacle Ridge ist nun bereits mehr als einen Monat verstrichen, sodass wir den Test der zur Verfügung gestellten Platine, dem MSI X470 Gaming M7 AC, nun nachholen können. Da AMD die TDP des akteullen Top-Models, dem AMD Ryzen 7 2700X, auf 105W angehoben hat, wurde die Einführung des X470 Chipsatzes bei vielen Herstellern dafür genutzt die Spannungsversorgung aufzubohren, so auch beim vorliegenden Mainboard. Darüberhinaus wurde es so gut bestückt, dass es jetzt das Top-Modell des Lineups darstellt und damit das X370 XPower Gaming Titanium ablöst.

Zum Start von Ryzen brachte MSI das X370 XPower Gaming Titanium an den Start, welches lange Zeit auch das Topmodell des Herstellers darstellte. In unserem Test konnte es durchaus mit den vielen OC Einstellungen und der generellen Bestückung punkten. Uns fehlte für ein Highend Mainboard aber zum Beispiel ein WLAN Adapter und eine weitreichendere RGB Beleuchtung. Dies holte der Hersteller ein gutes Stück später mit dem MSI X370 Gaming M7 ACK nach. Dies hatten wir nicht in der Redaktion, jedoch das Geschwisterbrett des Sockel 2066, das MSI X299 Gaming M7 ACK. Beide konnten nun eigentlich alle Aspekte bedienen und auch den hohen Ansprüchen gerecht werden.

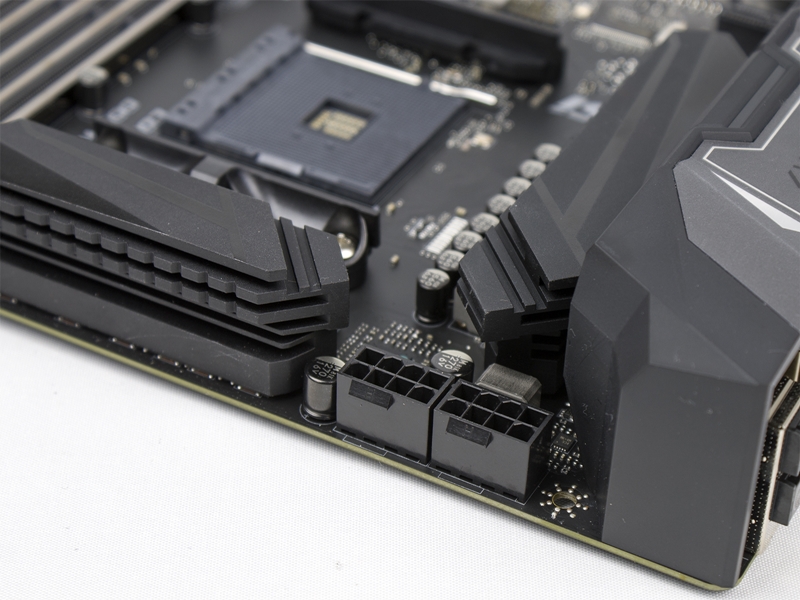

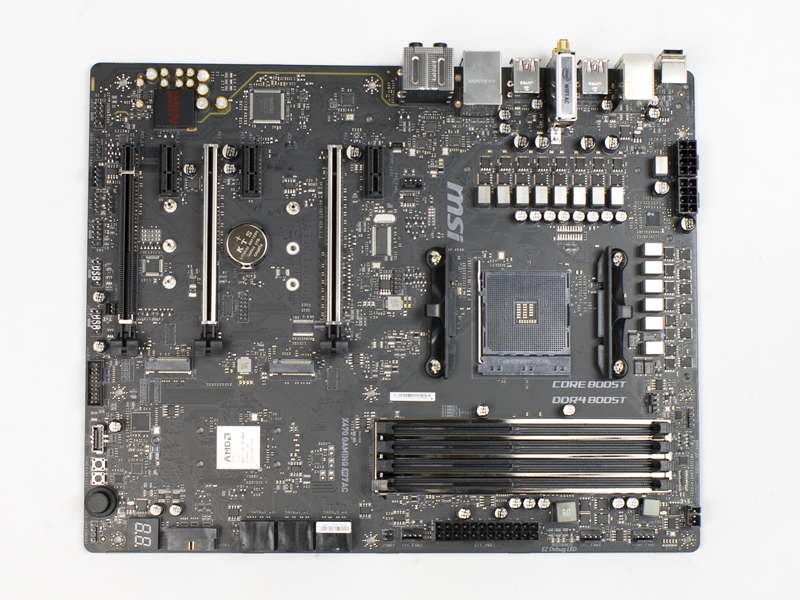

Zum Start des neuen Chipsatzes AMD X470 hat sich MSI nicht um eine Neuauflage des XPower Gaming Titanium bemüht, sondern ergänzt die Enthusiast Gaming Serie um das MSI X470 Gaming M7 AC. Dies ist den Vorgängern der Serie insgesamt schon ein Stück weit ähnlich. Offensichtlich ist aber bspw., dass die Abdeckung an den PCIe Steckplätzen verschwunden ist. Den WLAN Adapter hat man zudem nun in das Backpanel integriert. Bei genauerem Hinschauen ist aber vor allem der Spannungsaufbau ein spannendes Thema. Zweimal 8-Pin-EPS kann unter den X370 Mainboards nämlich bisher kein einziges vorweisen. Mit dem neuen Chipsatz wurde aber auch Serien-übergreifend an der Spannungsversorgung gearbeitet. Selbst die günstigeren MSI X470 Gaming Plus und Gaming Pro erhalten 8+4-Pin-EPS Buchsen. Wie sich dies im Betrieb auswirkt, können/dürfen wir in diesem Artikel noch nicht verraten. Wir werden es natürlich zu gegebener Zeit nachholen.

Lieferumfang

Den Lieferumfang würden wir als zufriedenstellend beschreiben. Mehr als das Nötigste ist aber eigentlich auch nicht vorhanden. Anleitung, Treiber-CD, I/O-Schild und SATA-Kabel gehören zum normalen Inventar. Zusätzlich sind hier noch Kabel-Label, eine SLI-HB Bridge, RGB-Verlängerungen sowie die beiden WLAN-Antennen. Ein MSI Case Badge ist auch enthalten. Da die Beleuchtung auf dem Board selber etwas abgenommen hat, wäre ein kurzer adressierbarer RGB Strip eine nettes Zubehör gewesen.

Die Spezifikationen

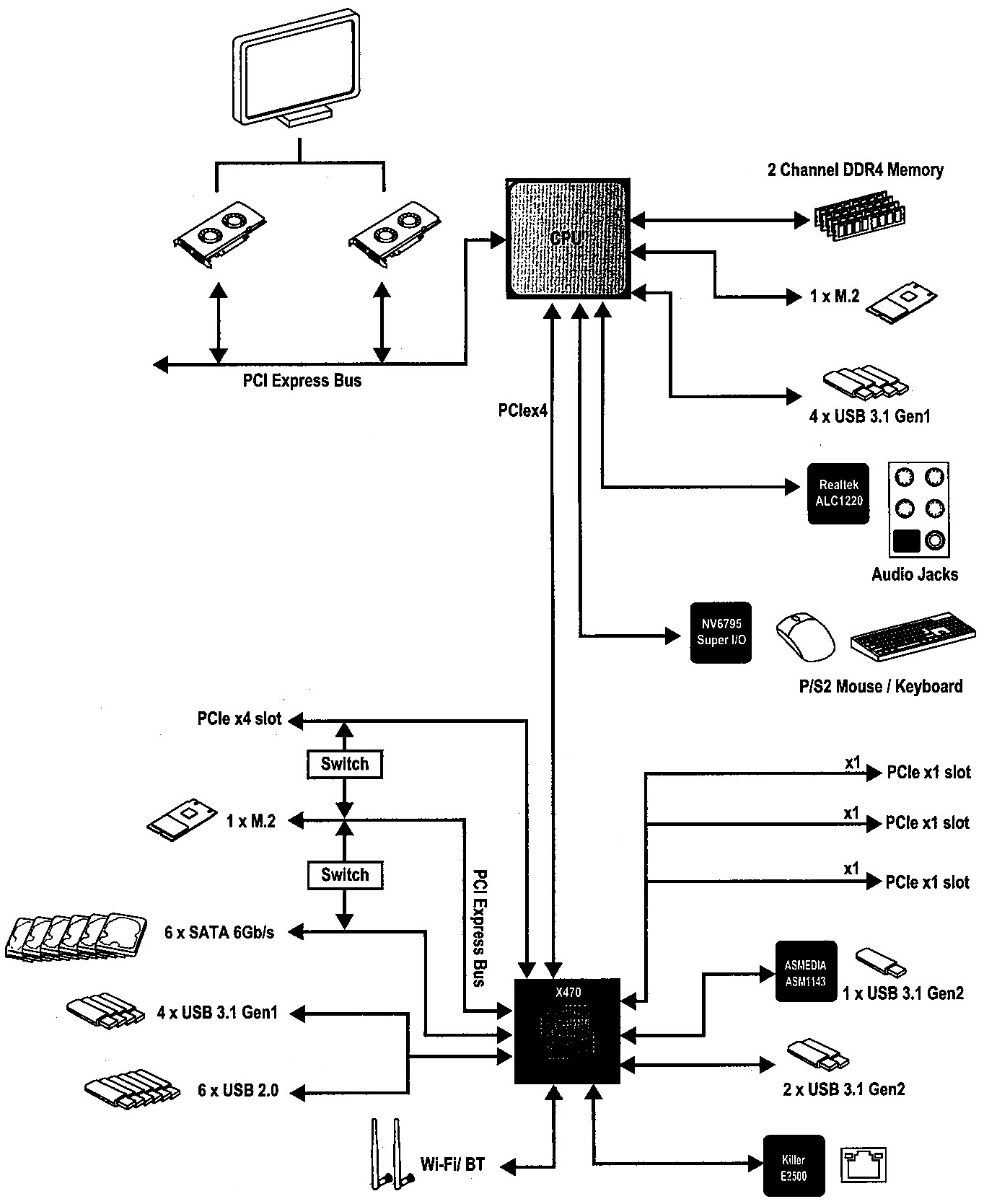

Kommen wir also zu den Spezifikationen. Interessant ist, dass MSI den Speichertakt bis 3600MHz (OC) angibt. Dies war bereits auch schon zu X370 Zeiten teilweise der Fall und lässt die Hoffnung auf höheren RAM-Takt mit Pinnacle Ridge etwas schwinden. Zudem beherrscht das Brett den 2-Way-GPU Betrieb (x8/x8) mit beiden GPU-Herstellern. Es gibt zwei M.2 Slots, von denen allerdings nur einer mit PCIe x4 3.0 betrieben werden kann. Der andere läuft nur mit 2.0. Auch hier gibt es also keine Verbesserung zu X370. Neuerung durch den Chipsatz sind technisch insgesamt nicht zu finden. Das Board selber wurde aber im Vergleich zum Vorgänger bspw. durch weitere RGB Header, insbesondere den Corsair-Header, den GAME Boost Regler sowie OnBoard-Taster ergänzt. Hinweisen kann hier auch schon, dass MSI die Spannungsversorgung deutlich aufgemöbelt hat. Dazu aber später mehr. Alles noch einmal im Überblick, liefert die folgende Tabelle.

| MSI X470 Gaming M7 AC - im Überblick | |

|---|---|

| Mainboard-Format | ATX |

| Bezeichnung | MSI X470 Gaming M7 AC |

| Sockel | PGA AM4 |

| Preis | ~236€ |

| Hersteller-Homepage | www.msi.com |

| Chipsatz-Eckdaten | |

| Chipsatz | AMD X470 Chipsatz |

| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 Ryzen bis zu 3600MHz (OC) - Dual Channel |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 64 GB |

| SLI / CrossFire | 2-Way Nvidia-SLI / 3-Way AMD-CrossFire |

| Phasen | 6 (6x2) CPU VCC + 1 (2x1) SoC VCC |

| Stromanschlüsse | 2x 8-PIN 1x 24-PIN-ATX |

| Features-Keyfacts | |

| PCI-Express | 2x PCIe 3.0 x16 (x16/x0 oder x8/x8) 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch x4) 3x PCIe 2.0 x1 |

| Serial-ATA- und M.2-Schnittstellen | 6x SATA 6G 1x M.2 x4 Gen 3.0 - 2242, 2260, 2280 1x M.2 x4 Gen 2.0 / SATA - 2242, 2260, 2280 |

| RAID | RAID 0, 1, 10 mit SATA Datenspeichern |

| USB | 3x USB 3.1 Gen2 (2x I/O-Panel, 1x Front-Header) 8x USB 3.1 Gen1 (4x I/O-Panel 4x über Front-Header) 6x USB 2.0 (2x I/O-Panel 4x über Front-Header) |

| Grafikschnittstellen | - |

| LAN | 1x Killer E2500 Gigabit LAN Controller |

| WLAN | 1x Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (867Gbps) |

| Audio | Audio-Boost 4 - Realtek ALC1220 5x analog-out (3,5mm Klinke) 1x digital (Toslink) |

| Beleuchtung | 2 Zonen (Rückseite auf Höhe des RAMs & I/O-Blende) 2x 5050 Header 1x WS2812B Header 1x Corsair Header |

| Sonstiges | ▪ PCIe- & DDR-Steel-Armor - besonders verstärkte Slots ▪ M.2 Shield FROZR (doppelter M.2 Kühler) ▪ Flashback+ (Bios Rettung ohne Komponenten) ▪ Game Boost ▪ Nahimic 2.5 Audio Aufbereitung ▪ OnBoard-Taster (Power, Reset) ▪ 2-Digi Debug Code LED |

Der AMD X470 Chipsatz

Ähnlich wie die H370 und B360 Chipsätze bei Intel, waren die AMD Chipsätze bzw. der AMD X470 in der Community heiß ersehnt. Letztendlich können wir an dieser Stelle aber sagen, dass wir für den Vergleich mit Intels Z370 in der folgenden Tabelle nur ein Ziffer ändern mussten, und zwar eine drei zur vier. Denn was die Anschlüsse angeht, gibt es zwischen dem X370 und X470 einfach keine Unterschiede.

| Plattform | AMD AM4 | Intel 1511 |

|---|---|---|

| Chipsatz | X470 | Z370 |

| Speicher | DDR4 | DDR4 |

| PCIe x16 | Gen 3.0 | Gen 3.0 |

| Weitere PCIe Lanes (CPU/ Chipsatz) | 4x Gen 3.0 / 8x Gen 2.0 | 0 / 24x Gen 3.0 |

| Video Ausgänge | maximal drei | maximal drei |

| SATA maximal (CPU / Chipsatz) | 10 (2/8) | 6 (0/6) |

| USB 3.1 Gen2 | 2 | N/A |

| USB 3.1 Gen1 (CPU/Chipsatz) | 10 (4/6) | 10 (0/10) |

| USB 2.0 | 6 | 14 |

| AMD CrossFire / Nvidia SLI | 3-Way / 2-Way | 3-Way / 2-Way |

Ist AMD also vorgegangen wie Intel beim Z270 und Z370? Jein. Während Intel die Kompatibilität mit dem Sockel geändert hat, ist dies bei AMD nicht der Fall. Alle AM4 CPUs können weiterhin auch mit X470 betrieben werden. Komplett ohne Änderung geht der Wechsel der Namensgebung aber nicht einher. Denn AMD hat neue Features für die Ryzen 2000 Serie eingeführt, welche nur mit dem X470 abgerufen werden können. Nutzt man also z. B. einen Ryzen 7 2700X auf einem X370 Mainboard, so müsste man auf XFR2, Precision Boost Overdrive und StoreMI verzichten. Inwieweit sich dies niederschlägt, werden wir noch in einem separaten Artikel testen.

Das Layout

Den Anfang macht wieder die Schematische I/O Konfiguration, die MSI in der Anleitung angibt. Hier werden bereits einige Punkte deutlich. Zum Beispiel sieht man auch hier, dass das Mainboard keine Video-Ausgänge besitzt. Es werden aber auch solche Aspekte bekannt, wie, dass der interne USB Typ-C Anschluss durch einen ASM1142 realisiert wird.

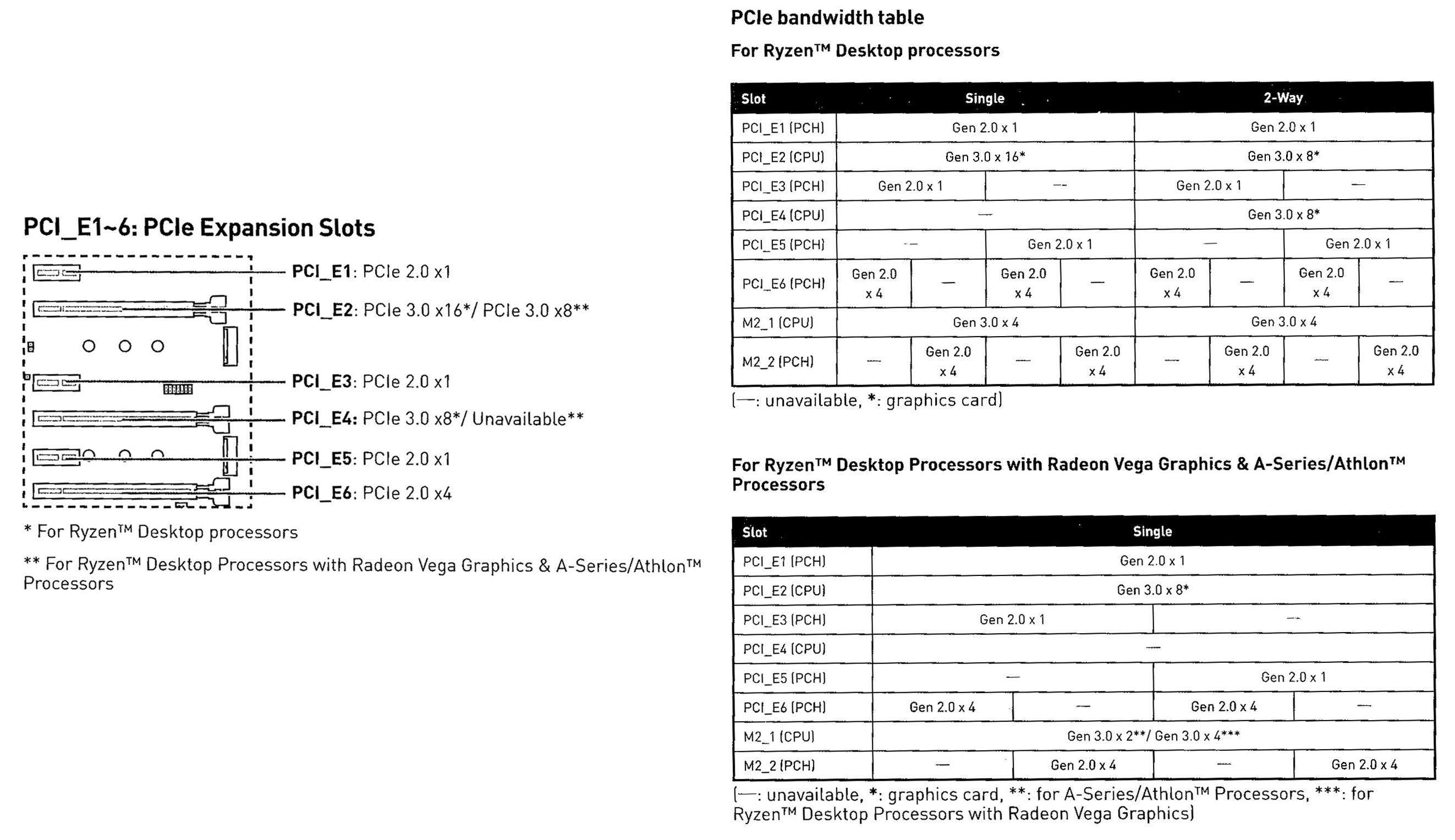

Bei der Darstellung des X470 wurde deutlich, dass sich an der Anzahl der Lanes und deren Geschwindigkeit nichts geändert hat. Daher können auch beim vorliegenden Mainboard nicht alle Slots gleichzeitig angesprochen werden. Wie sich die Schnittstellen gegenseitig beeinflussen, zeigt die folgende Abbildung. Wir haben die Grafiken ebenfalls der Anleitung entnommen.

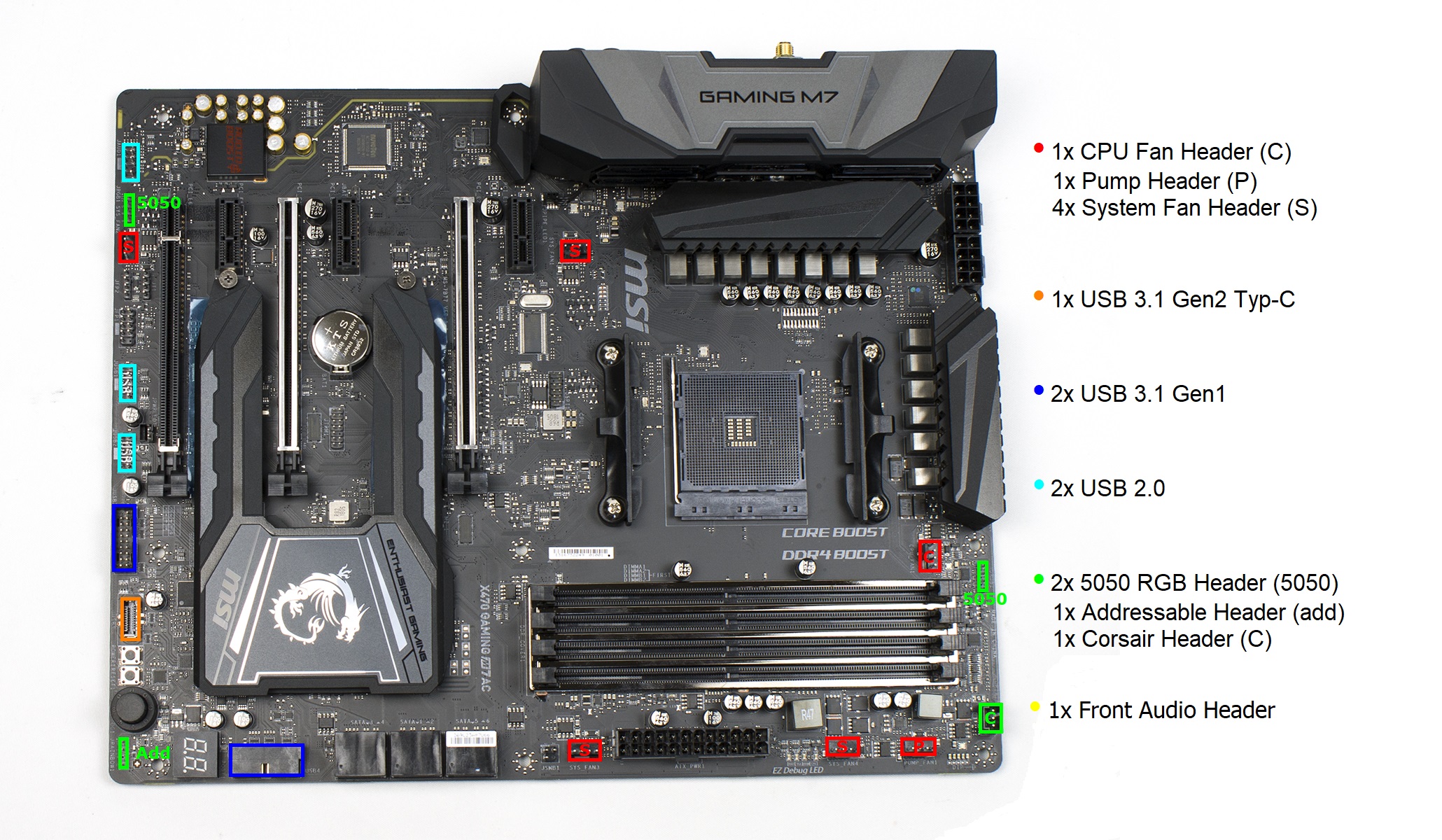

Damit alle internen Header schneller geortet werden können, haben wir die folgende Darstellung erstellt. Alle Header sind dafür farbig markiert. Insgesamt ist bei der Lage der Header kaum was zu beanstanden. Lediglich den Typ-C Header hätten wir uns mittiger gewünscht, da die Kabel aus Erfahrung meistens recht kurz sind.

Detailansicht / Features

Wie man den vorigen Seiten bereits entnehmen konnte, handelt es sich beim MSI X470 Gaming M7 AC um ein reinrassiges Gaming-Mainboard. Daher darf auch das Design der Platine etwas aggressiver als bspw. bei der PRO-Serie (vgl. MSI Z370 PC PRO) ausfallen. Die Farben Schwarz und Grau dominieren, wobei die Steel Armor Steckplätze die Optik etwas aufwerten. Im Vergleich zum direkten Vorgänger, dem X370 Gaming M7 ACK, hat der Hersteller jedoch etwas an Blendwerk entfernt. So wurde das Kunststoffelement an den PCIe Slots eingespart. Die Beleuchtung ist hier nun auch nicht mehr vorhanden.

Eine weitere Änderung ist auch im Bereich der Spannungsversorgung vorzufinden. Die Kühlkörper wurden etwas umgestaltet und sind nun auch nicht mehr miteinander verbunden. Massiv sind sie dennoch, wenn nicht sogar massiver. Dass die Brücke zwischen den Kühlern fehlt, könnte für die beiden EPS Stecker von Vorteil sein, denn man gelangt etwas besser an sie heran. Die I/O-Blende scheint hingegen kein Update erfahren zu haben und könnte sogar identisch zu der des X299 Gaming M7 ACK sein.

Im Bereich der PCI Express Steckplätze gibt es zwischen dem Vorgänger und dem vorliegenden Mainboard eigentlich kaum Änderungen. PCIe x1 und PCIe x16 Slots wechseln sich ab. Bei den Slots hat MSI den ersten und zweiten x16 Steckplatz mit dem Steel Armor Feature ausgestattet. Der dritte verfügt zumindest noch über das Steel Slot Feature. Der M.2 Shild FROZR platziert sich zwischen den Slots.

Auf den folgenden Bildern sieht man gut die Funktionsweise des MSI M.2 Shild FROZRs. Um an die M.2 Slots zu gelangen muss man zunächst zwei Schrauben lösen und kann dann das ganze Konstrukt hochklappen. Will man einen Datenträger verbauen, muss man unbedingt auf die Länge achten. Schrauben sind nämlich ab Werk auch bei sechs Zentimeter vorgesehen, welche die eher gängigen acht Zentimeter Laufwerke beschädigen würden. Also diese zunächst entfernen. Die Fixierung erfolgt entweder über zusätzliche Schrauben oder die FROZR-Verschraubung selber. Für Optik-Fetischisten sei angemerkt, dass die M.2 Datenträger minimal aus dem Kühler hervorlugen, Farbwahl könnte also auch hier eine Rolle spielen. Mit verbauter Grafikkarte dürfte man davon aber recht wenig sehen.

Neben den beiden M.2 Schnittstellen, stehen auch sechs SATA3 Anschlüsse parat. Auf den U.2 Anschluss wurde verzichtet. Aufgrund der geringen Verbreitung sehr gut verkraftbar. In der unteren rechten Ecke hat sich auch etwas getan. MSI hat nun Hardwareseitig den GAME Boost Drehregler verbaut, welchen auch auf dem MSI X370 XPower Gaming Titanium eingesetzt wird. Zudem wurden zwei OnBoard-Taster (Power & Reset) verbaut. Eine 2-Digi-Debug LED Anzeige verrät schnell, sollte mal etwas im System nicht rund laufen. Der zu sehende USB Typ-C Header unterstützt bis zu 10Gbps (USB 3.1 Gen2) und wird von einem ASMedia ASM1142 realisiert.

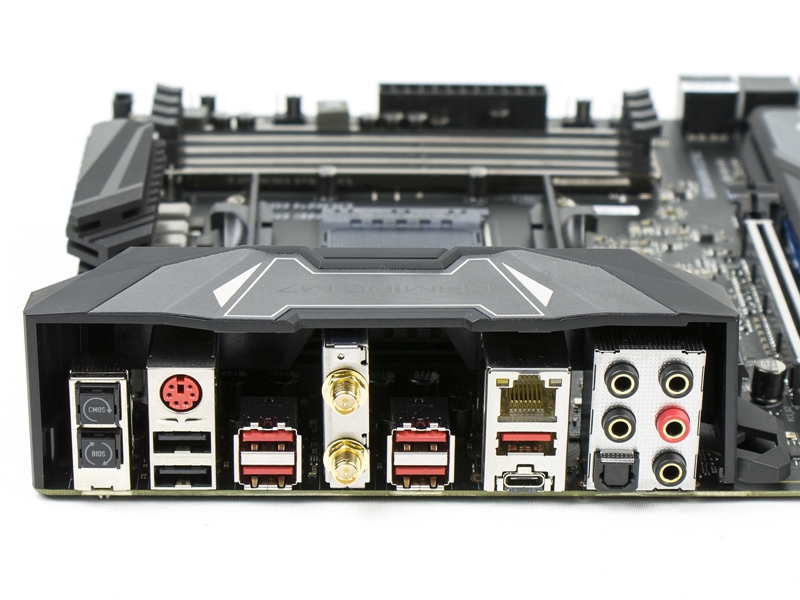

Am Backpanel hat MSI auch etwas gearbeitet. Im Endeffekt hat man sich dabei dem MSI X299 Gaming M7 ACK stark angenähert. Komfortabel lässt sich so bspw. das CMOS Reseten oder auch der MSI Flasback+ Vorgang einleiten, ohne das Gehäuse zu öffnen. Weiterhin werden auch drei angestaubte Anschlüsse verbaut. Gemeint sind ein PS/2 sowie zwei USB 2.0 Ports. Einer davon ist aber für das erwähnte Flashback+ notwendig, kann aber auch regulär benutzt werden. Zudem stehen insgesamt vier USB 3.1 Gen1 (5Gbps) zur Verfügung welche direkt von der CPU gestellt werden.

Zwischen diesen befinden sich die Anschlüsse für die WLAN Antennen. Hier greift MSI zu einem Intel Dual Band Wireless-AC 8265 Modul (und nicht zu Rivet Networks Killer), welches mit maximal 867Mbps arbeiten kann. Es beherbergt auch ein Bluetooth 4.2 Modul mit Dual Mode. Die beiden USB 3.1 Gen 2(10Gbps) Prost entspringen dem X470 Chipsatz haben allerdings noch ASMedia ASM1562 Retimer vorgeschaltet. Der Typ-C Stecker zudem noch einen ASM1543 Switch mit CC Logic. Das Audio-Terminal stellt fünf Klinke sowie einen Toslink Anschluss bereit.

Detailansichten ohne Verkleidungen

Wir waren natürlich sehr gespannt, was MSI beim Umbau der Spannungsversorgung, aber auch der restlichen Bestückung der Platine vorgenommen hat. Die Blende und die Kühler ließen sich dazu wie gewohnt einfach entfernen, da der Hersteller alles verschraubt. Erfreulicherweise kommt auch beim Chipsatz eine Art Wärmeleitpad zum Einsatz und nicht so ein bombenfester "Kleber" wie bei manch anderen MSI Mainboards.

Spannungsversorgung

Der erste Blick verrät bereits, dass hier geklotzt und nicht gekleckert wurde. Insgesamt zählt man 14 R22 Spulen. Echte Phasen sind allerdings nur sieben vorhanden. Diese werden vom IR35201 kontrolliert, welcher im 6+1 Modus arbeitet. Sechs Phasen sind also für die CPU VCC und eine für die SoC VCC zuständig. Jede Phase der CPU besteht aus einer gedoppelten Phase. Als Doppler wird je ein IR3598 eingesetzt. Bei den MOSFETS setzt MSI auf Komponenten von On Semiconductor. Je Phase kommt ein 4C029 highside (max 46A) und ein 4C024 lowside (max 78A) MOSFET zum Einsatz.

Die Phase der SoC-Spannung wird ebenfalls durch einen IR3598 gedoppelt, obwohl eigentlich noch ein Kanal des PWM Kontrollers übrig wäre. Somit besteht diese Phase aus je einem 4C029 highside und zwei 4C024 lowside MOSFETS. Insgesamt hat MSI hier also eine potente Spannungsversorgung zur Verfügung gestellt, welche die beiden 8-Pin Stecker nicht nur als Blendwerk aussehen lassen. Zudem ist die Spannungsversorgung durch die Wahl des Controllers komplett digital.

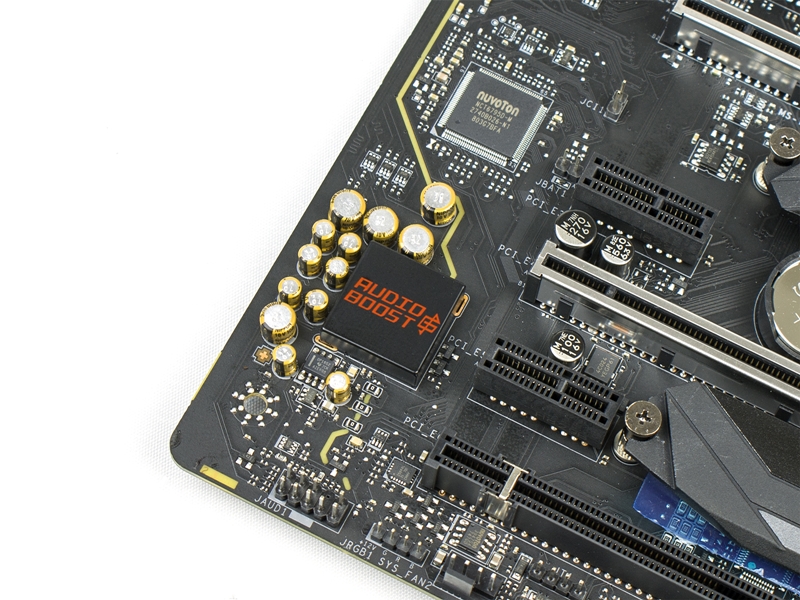

HIFI-Ausbau

Der Hifi-Aufbau sieht zunächst stark geändert zum X370 XPower GT aus, ist aber von der reinen Wahl der Komponenten dennoch sehr ähnlich. Es kommt ein Realtek ALC1220 Codec zum Einsatz, welcher immer noch der beste OnBoard Chip ist. Hier wird er nun durch ein EMI-Schild (ähnlich ASUS SupremeFX) verdeckt und kommt nicht mehr so "nackt" daher. Insgesamt 13 Nippon Kondensatoren sollen für einen warmen Klang sorgen. Für den Front-Panel Audio-Anschluss kommt ein Texas Instruments OPI1662 Verstärker zum Einsatz. Der Aufbau ist wie gewohnt vom restlichen PCB losgelöst und die Kanäle durch verschiedene Layer getrennt. Die "Audio-Linie" ist allerdings nicht, wie bspw. beim B360 Gaming Pro Carbon, durchleuchtet.

Kühler und Blenden

Wie bereits erwähnt, sind die Kühler wieder recht massiv. Im Vergleich zum Kühler beim MSI X299 Gaming M7A ACK mit Kunststoff-Blende sogar eine andere Liga. Auch der M.2 Kühler aka Shield FROZR bringt wieder ordentlich Masse auf die Waage. Insgesamt sind wir überzeugt, dass sich die Kühler bzw. auch die Spannungsversorgung der 105W TDP des AMD Ryzen 7 2700X ohne Probleme entgegenstellen wird und sicherlich auch entspannt OC zulässt.

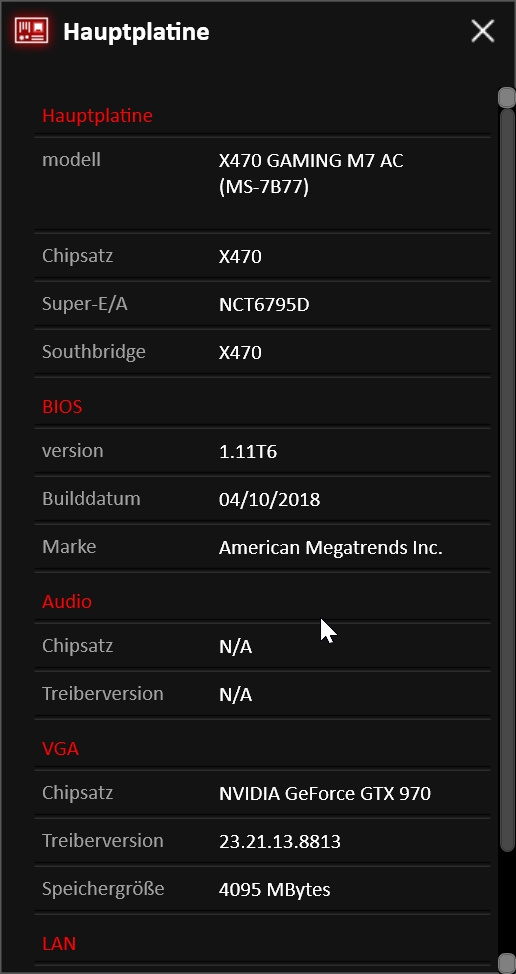

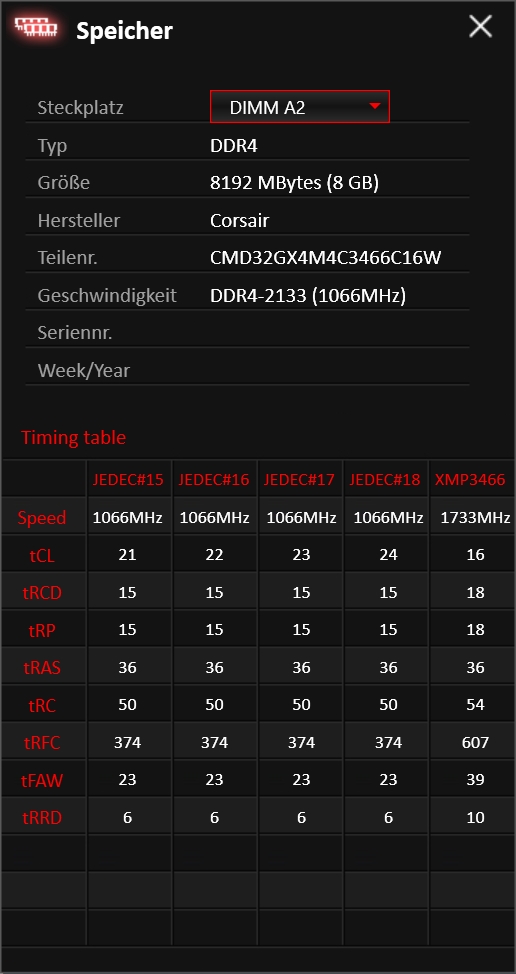

Testsystem im Überblick

Das Testsystem für Mainboards mit AMD X470 Chipsatz wurde geringfügig angepasst. Auf das jeweilige Mainboard wird ein AMD Ryzen 7 2700X montiert, welcher nun mit 105W TDP daherkommt und es im Precision Boost plus XFR2 auf bis zu 4,35GHz schafft. Gekühlt wird dieser von einem potenten Kühler, welchen wir aus dem aktuellen Bestand auswählen. In diesem Fall durfte die Corsair H115i Pro für die Abführung der Abwärme sorgen. Um den höheren Speichertakt auf jeden Fall liefern zu können, werden zwei Module des Corsair Dominator Platinum Special Edition Contrast 32GB DDR4-3466 verbaut. Da diese mit Samsung B-Dies bestückt sind, sind hohe Taktraten auch mit Ryzen CPU möglich, in jedem Fall aber die geforderten 2933MHz.

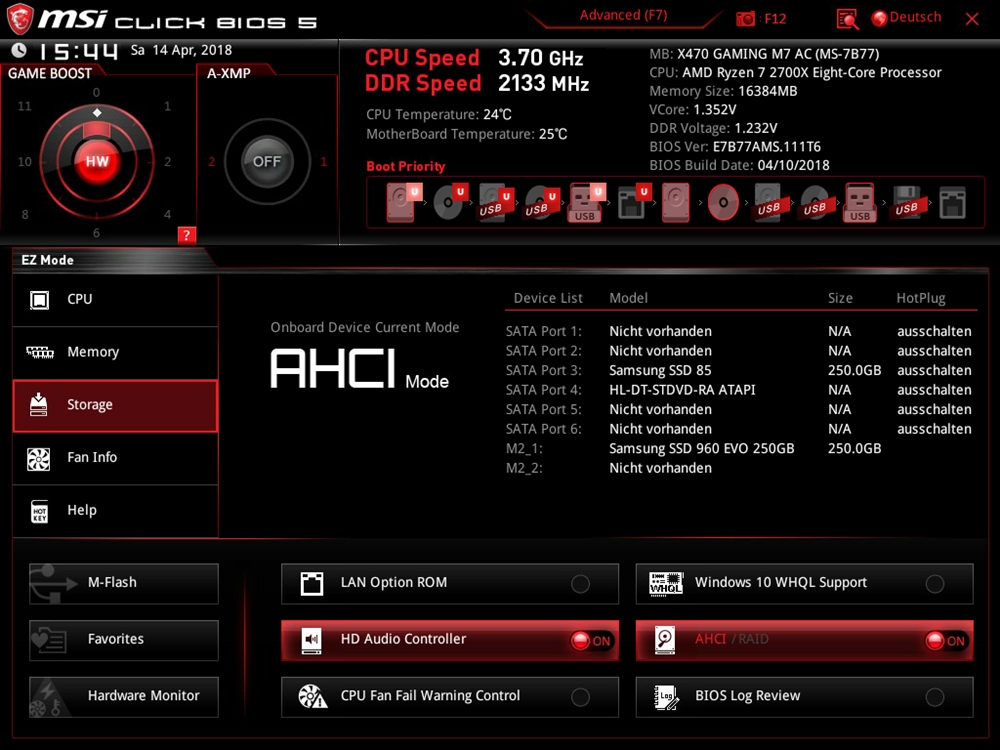

Das Betriebssystem, Windows 10 Pro x64, wird auf einer Samsung 850 Evo 250GB abgelegt. Um auch die schnellen USB 3.1 Gen2 Anschlüsse genügend mit Bandbreite zu versorgen, wird zusätzlich eine Samsung 960 Evo 250GB verbaut, welche zudem den M.2 Steckplatz auf Anbindung überprüft. Zur Bilddarstellung wird weiterhin eine MSI GTX 970 verwendet. Alles zusammen wird auf einem Cooler Master Benchtable montiert und von einem be quiet! Dark Power Pro 11 550W mit Energie versorgt.

Das Mainboard im Praxisnahen Einsatz

Um etwas besser zu veranschaulichen, wie ein Rechner mit dem jeweiligen Mainboard wirken kann, verbauen wir das System zusätzlich im Corsair Carbide SPEC-OMEGA RGB. Wir bekommen so noch einmal einen besseren Eindruck über das Layout bzw. die Platzierung der Header. Zudem zeigt sich die verbaute Beleuchtung somit auch etwas besser als im offenen Aufbau. Damit das System lauffähig ist, verbleibt die Corsair H150i Pro im Gehäuse, welche zudem weiterhin mit Corsair HD120 Lüftern bestückt ist. Somit kann bei bedarf auch ein voll beleuchtetes Gehäuse demonstriert werden. Die Kühler-Montage werden wir nur dann in kleinen Schritten aufzeigen, wenn es irgendwelche Besonderheiten gibt, wie z. B. blockierende Kühlblöcke.

Das obere Bild zeigt sozusagen nur die Boardbeleuchtung, die Corsair Dominator Platinum SE Contrast mal ausgenommen. Alle Bereiche sind oberhalb des ersten PCIe x16 Steckplatzes angebracht. Lediglich das 2-Digi-Display sowie eine Power-LED bringen unterhalb der Grafikkarte Licht ins Dunkel. Auffällig ist auch, dass die Status LEDs des RAMs und des Systems rot leuchten, während die des CPU-Fan Headers grün leuchtet. Mancher könnte sich daran stören. Wir finden es schade, dass nicht zumindest noch die Audio Sektion beleuchtet wird, was bei vielen anderen Platinen, z. B. MSI B360 Gaming Pro Carbon, der Fall ist. Oder aber, man hätte den gleichen Beleuchtungsumfang wie beim MSI X299 Gaming M7 ACK gebnoten. So bleibt es insgesamt nur mit der Board Beleuchtung recht dunkel.

Schaltet man von statischer Beleuchtung auf einen Effekt, zeigt sich die Pracht der digitalen RGB Dioden: Der rechte Rand sowie die I/O Abdeckung können mit verschiedenen Farben zur gleichen Zeit leuchten. Die Helligkeit ist leider nicht so kräftig, dass mehr als nur der Nahbereich in die bunten Farben eingetaucht wird. Für mehr Licht sollten die Header des Boards genutzt werden. So z. B. der JCorsair1 Header, welcher z. B. der Corsair HD120 Lüfter bzw. auch sogar das Carbide SPEC-OMEGA RGB kontrollieren kann. Im folgenden Bild sieht man ganz gut das Potential des Headers, auch wenn wir das Hub in diesem Fall per Node Pro angesteuert haben. Da an der unteren Kante des Boards noch ein JRAINBOW1 Header vorhanden ist, könnte man die fließenden Effekte auch im unteren Bereich erweitern.

Insgesamt ist uns aufgefallen, dass das Anschlussterminal für das Gehäuse ziemlich mittig auf dem Board unten sitzt. Auch der USB 3.1 Gen2 Header scheint in seiner Position nicht optimal platziert zu sein. Gut ist, dass die SATA Ports fast vollständig von der Grafikkarte abgedeckt werden. Ansonsten haben sich eigentlich keine Engpässe ergeben. Durch den zwischengeschobenen PCIe X1 Slot ergibt sich viel Luft zum CPU Sockel und von einer Dual-Slot Grafikkarte wird nur ein x1 Steckplatz blockiert. Gleiches gilt für den zweiten PCIe x16 Steckplatz

Lüftersteuerung / Softwarepaket

Command Center

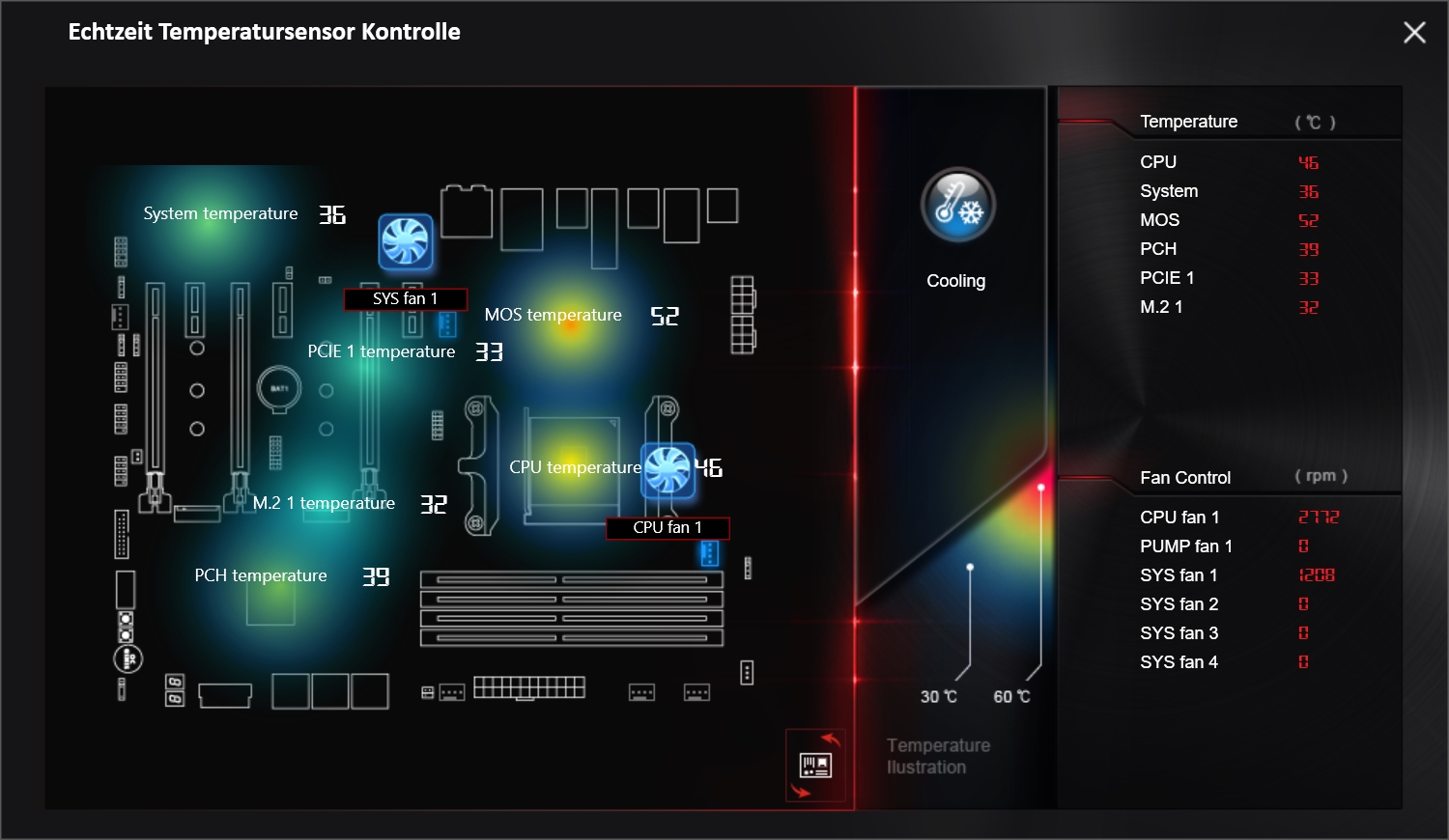

Das von den anderen aktuellen MSI-Mainboards bekannte (z. B.MSI Z370 Tomahawk, MSI X399 SLI Plus etc.) Command Center kommt auch beim MSI X470 Gaming M7 AC quasi in unveränderter Fassung wieder zum Einsatz. Die Features und Stellregler sind ziemlich identisch. Die beiden Lüfterkanäle können weiterhin sehr simpel kontrolliert werden, sei es per feste PWM-Stufe oder per Lüfterkurve. Zudem erhält man eine grafische Übersicht, wie die aktuellen Temperaturen auf dem Mainboard vorliegen. Die Hauptreiter zeigen zudem Eigenschaften von RAM, IGOU und dem Game Boost. Letzteres kann die Leistung des Systems anheben, indem die CPU übertaktet wird. Für eine Veränderung muss jedoch das System neugestartet werden.

Neben den reinen Informationen über das verbaute Mainboard, dem Speicher oder der CPU, bekommt auch alle Spannungen, Drehzahlen und Temperaturen angezeigt. Aber nicht nur die Darstellung wird angeboten, sondern auch eine Alarmfunktion, sollten Werte mal ausreißen. Zudem kann man Spannungen auch anpassen.

Weiterhin kann man sich visualisieren lassen, welche Temperaturen auf den verschiedenen Bereichen der Platine vorherrschen. Auch die Lüfter werden noch einmal optisch den Anschlüssen zugeordnet und deren Drehzahl angegeben.

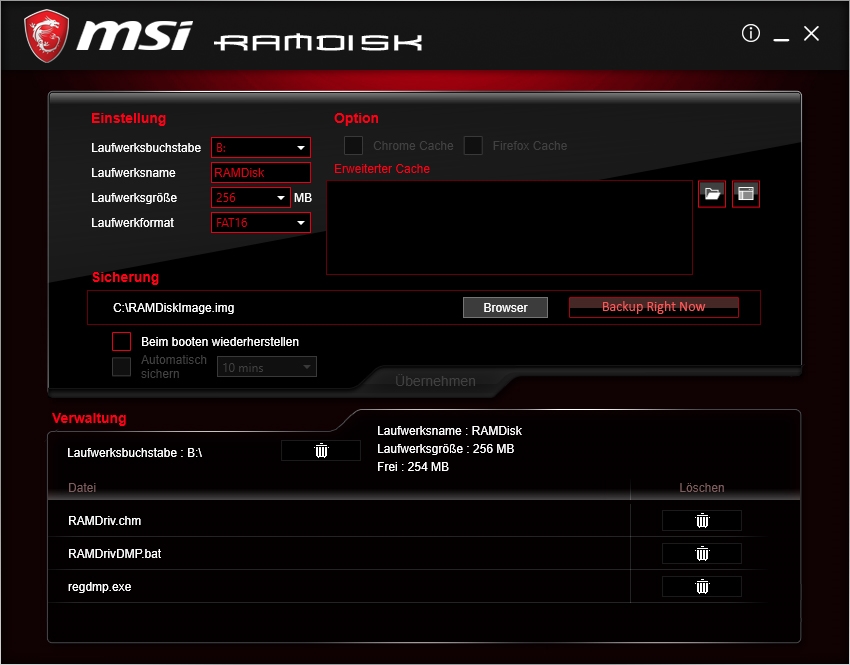

MSI RAM Disk

Hierbei handelt es sich um eine abgewandelte Version des „Rapid-Modes“ den Intel etablieren wollte. In der Praxis wird dabei ein Systemabbild von der SSD in den Arbeitsspeicher geladen, dass dann als extrem schneller Daten-Cache herhalten muss. Dadurch sollen sehr hohe Durchsatzraten erzielt werden. Die mitgelieferte Software bietet alle Funktionen, um diese Feature effektiv nutzen zu können.

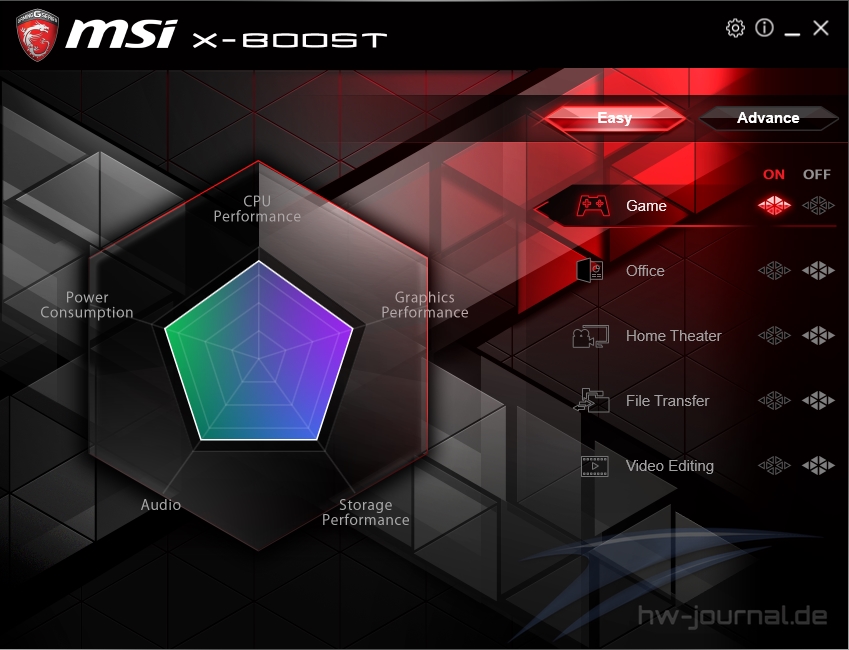

MSI X-Boost

Die o.g. Software stellt eine weitere Möglichkeit dar, die eigene Systemleistung gemäß dem eigenen Bedarfs anzupassen. Man kann zwischen fünf vordefinierten Profilen wählen. Je nach dem welches man auswählt, verschiebt die Software automatisch die Performance in diese Richtung.

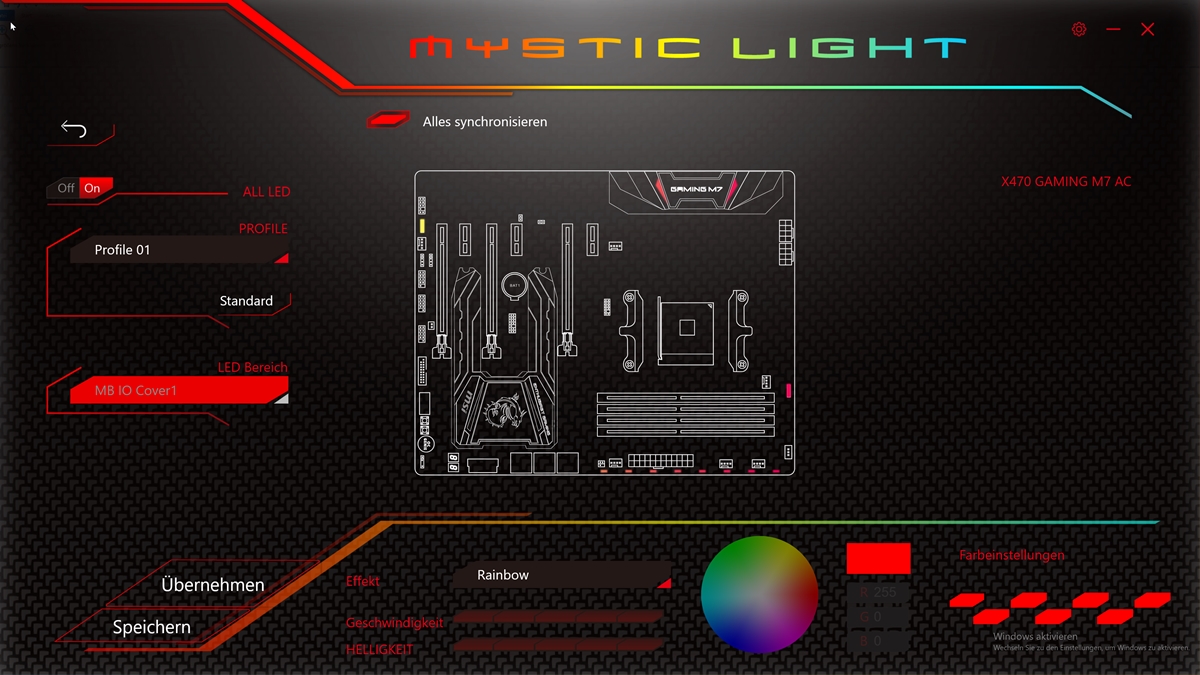

MSI Mystic Light

MSI Mystic Light gehört logischerweise auch zum Softwarepaket, da das Mainboard ja auch über RGB Dioden sowie vier RGB Header verfügt. Die Optik ist z. B. identisch wie bspw. beim MSI X399 Gaming Pro Cabon AC. Man sieht hier recht schnell, was angesteuert werden kann. Denn die Bereiche und Header werden optisch auf dem Abbild des Mainboards visualisiert. Im Reiter sind insgesamt zwei Dioden im I/O Cover, acht unter der rechten Seite sowie der adressable-, die beiden 5050- und der Corsair Header wählbar. Effekte sind vielfältig vorhanden und Farben ebenso.

Realtek HD Audio Manager

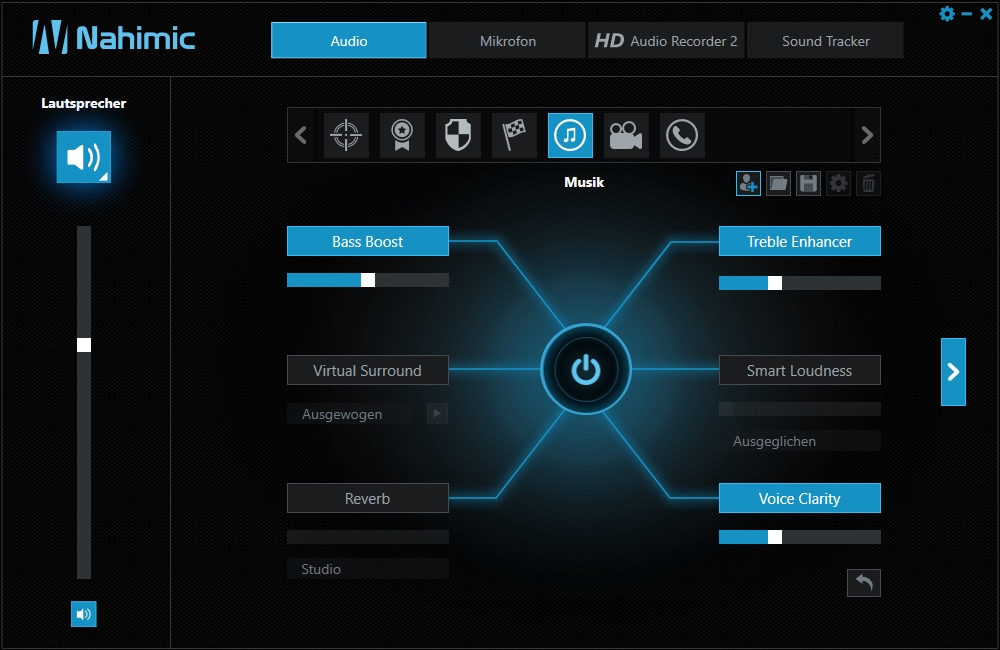

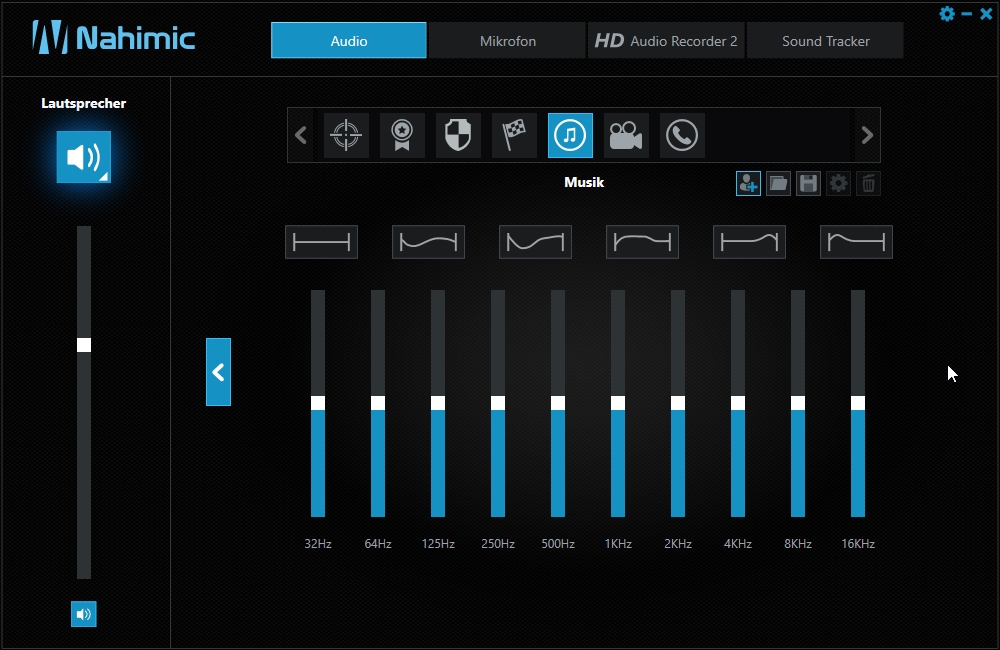

Das MSI X470 Gaming M7 AC setzt auf einen Realtek ALC1220 Codec, welcher immer noch die aktuelle Speerspitze für Mainboards darstellt. Grundsätzlich bekommt man über den Realtek HD Audio Manager Zugriff auf mehrere Einstellungen, jedoch ist für tiefere Anpassungen die Nahimic 2+ Software vorhanden, welche auch Gaming Features bietet.

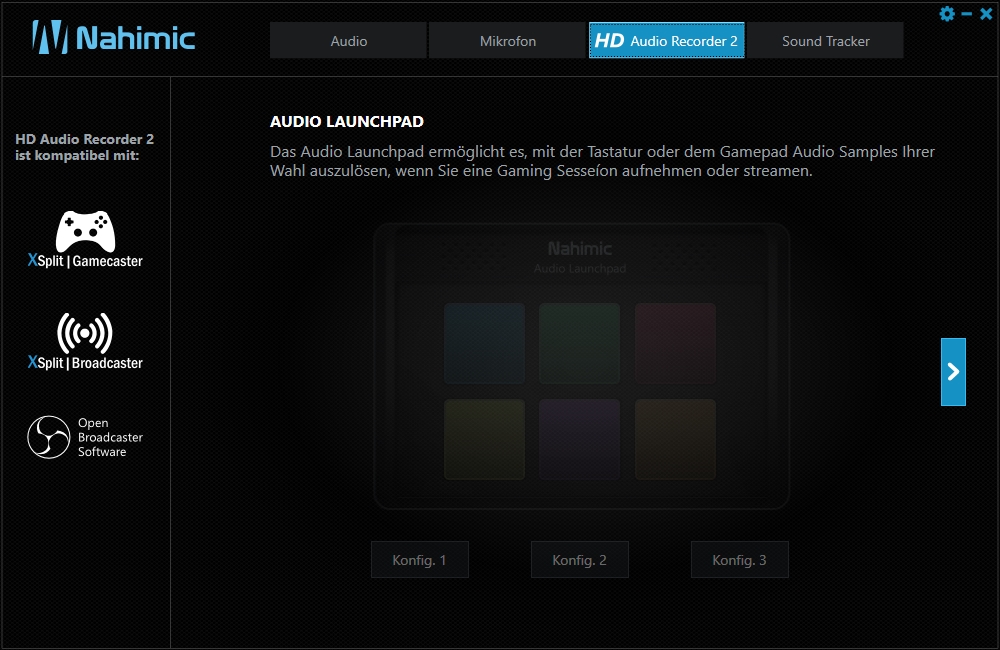

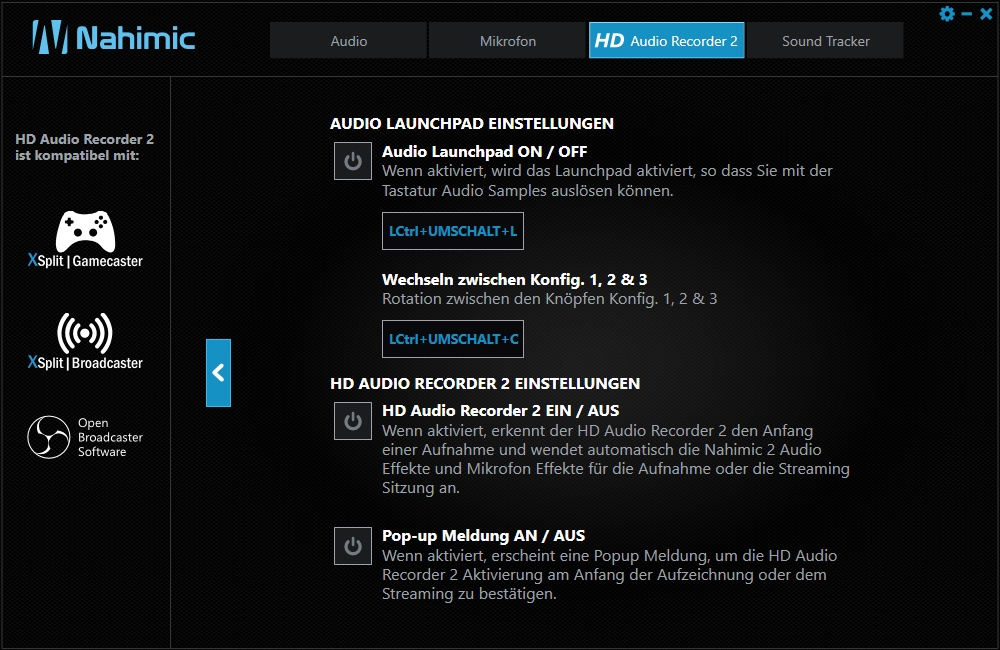

Nahimic 2+

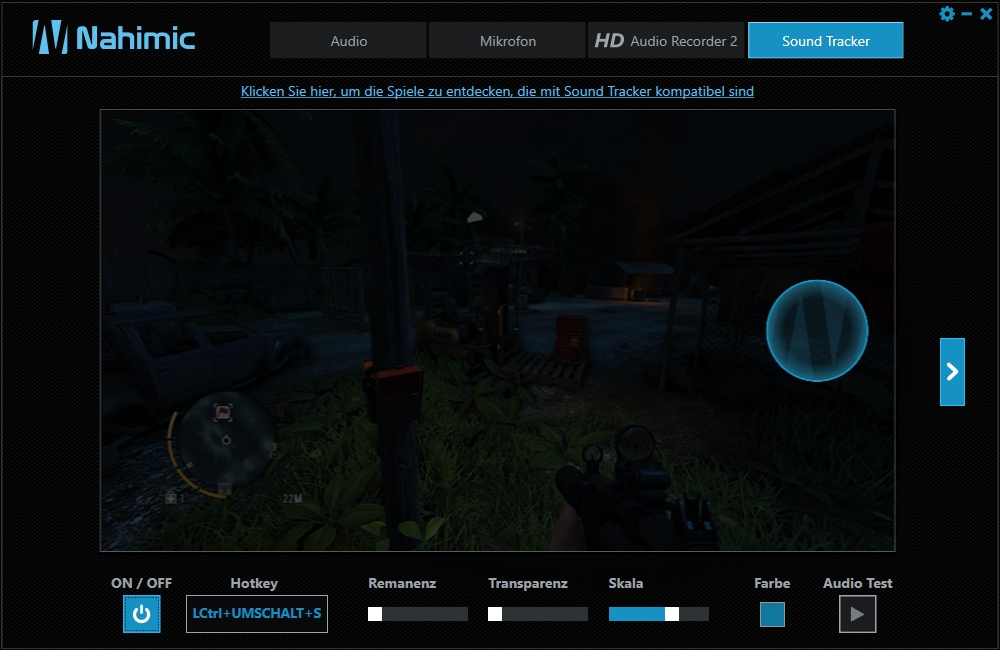

Nahimic 2+ haben wir auch bereits beim MSI X370 XPower Gaming Titanium vorfinden können. Die Software ist speziell auf Gamer ausgerichtet und bietet eben für diese viele Optionen. Neben Einstellungen bzgl. der Klangeinstellung, Profile und Equalizer einbegriffen, kann auch die Audio-Aufnahme angepasst werden. Für Aufnahmen lässt sich ein Schnellzugriff (Launchpad) mit definierten Sounds einrichten. Besonders ist aber auch der Sound Tracker, welcher in Spielen die lautesten Geräusche ortet und somit per Radar Gegner aufzeigt, bevor man diese sieht.

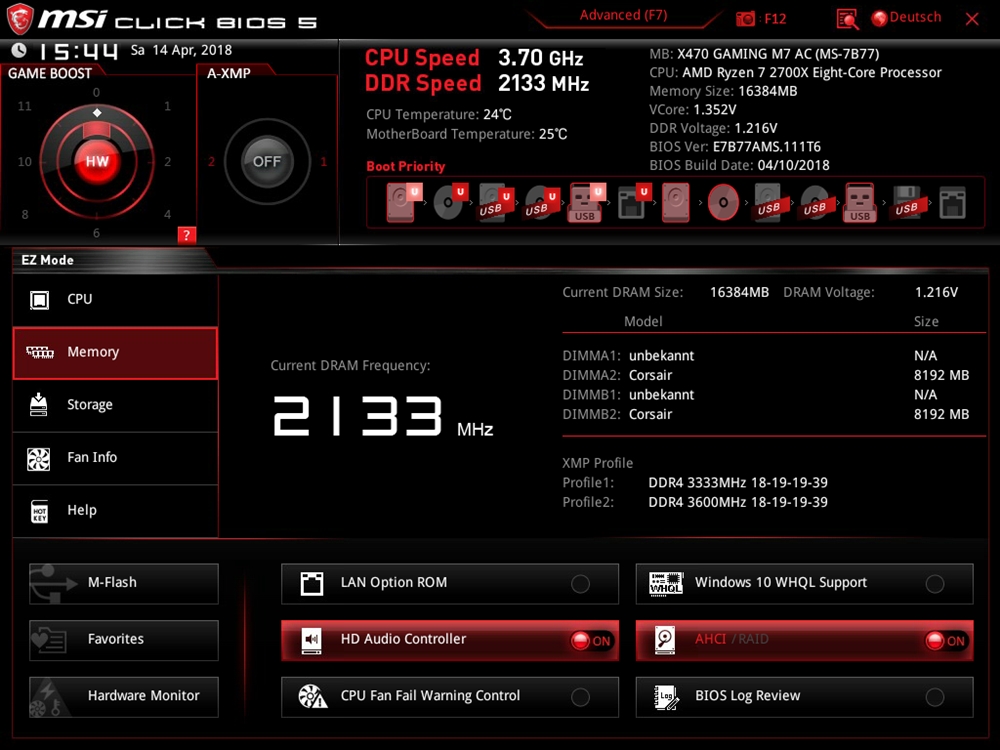

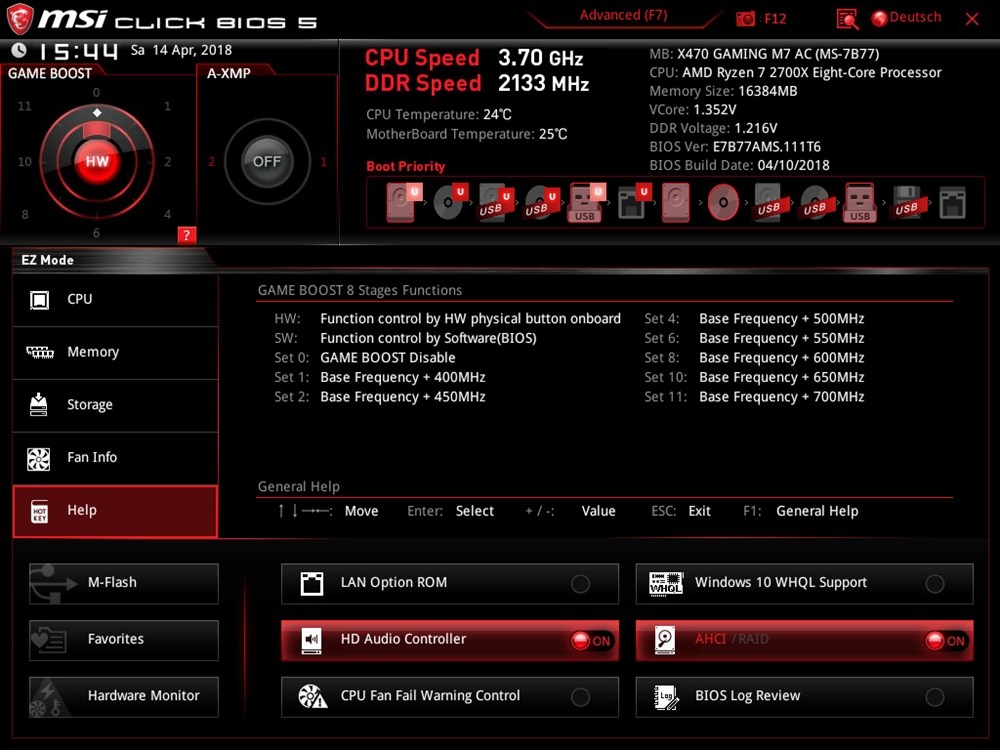

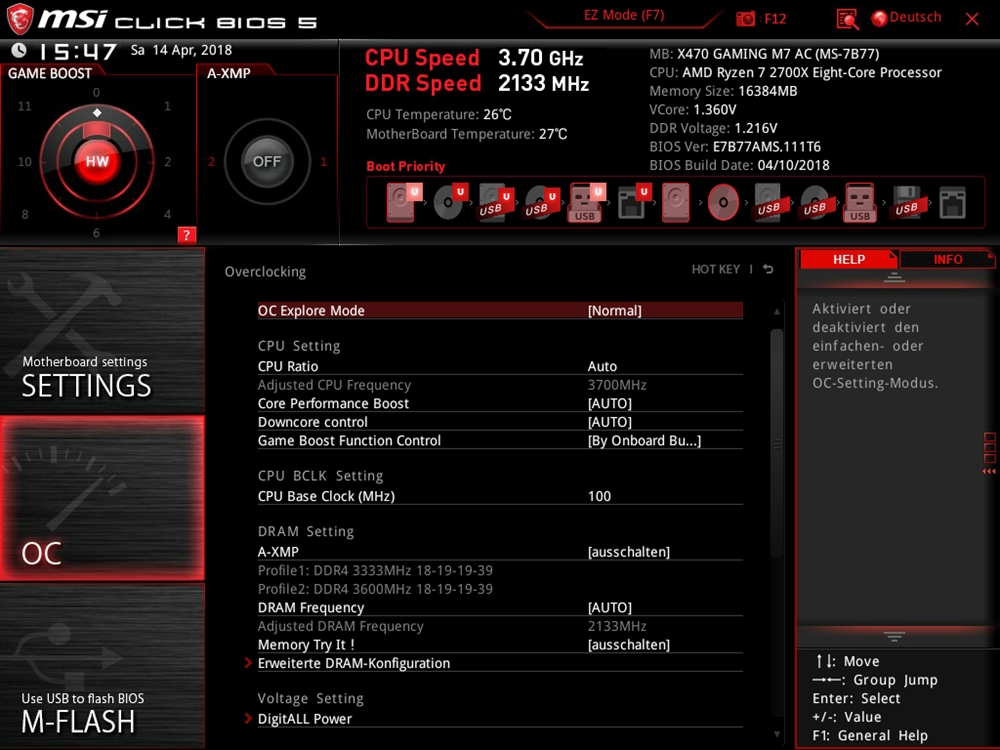

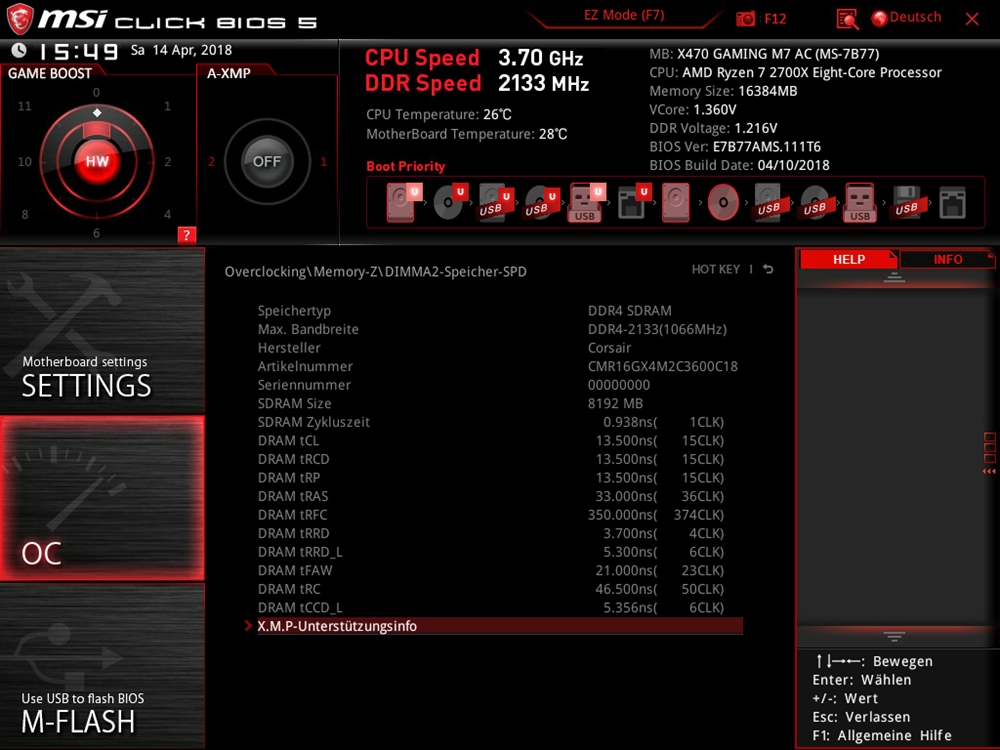

Das UEFI-BIOS

Drückt man beim Booten Delete oder F1, gelangt man in das MSI Click BIOS 5 des Mainboards. Die Gestaltung hat MSI nun seit geraumer Zeit kaum verändert, was auch daran liegt, dass man mit dem vorliegenden Design bereits eine sehr gute Übersichtlichkeit und logische Pfade gefunden hat. Statt Revolution geht MSI hier als den Weg der Evolution. Zunächst gelangt man in den einfachen Aufbau des BIOS. Hier werden grundlegende Funktionen angezeigt, man kann aber auch schon Änderungen vornehmen. Zu jeder Zeit kann man oben links das XMP-Profil des RAMs sowie den Game Boost verstellen. An dieser Stelle nicht vom RAM-Takt irritieren lassen. Diesen haben wir anschließend auf die 2933MHz eingestellt und auch die Timings passend dazu gewählt.

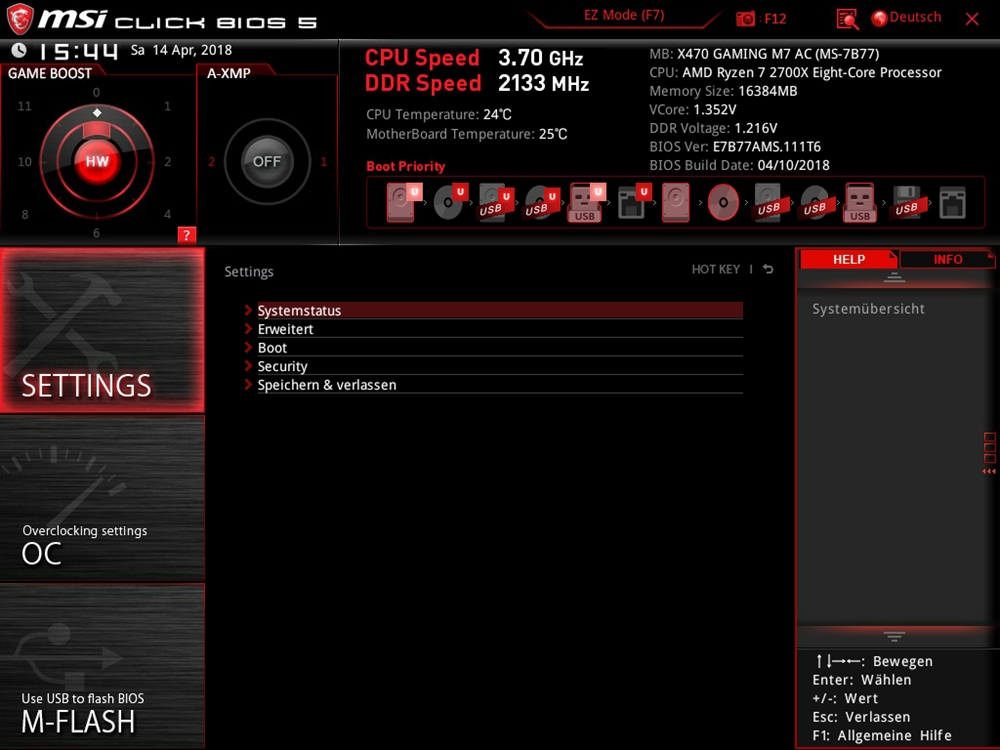

Erst im Advanced Mode erhält man den vollen Zugriff auf alle Einstellungen der Platine. Die Gliederung wurde auch hier nicht verändert. Unterteilt wird das Bios in Settings, OC, M-Flash, OC-Profile, Hardware Monitor und Board Explorer.

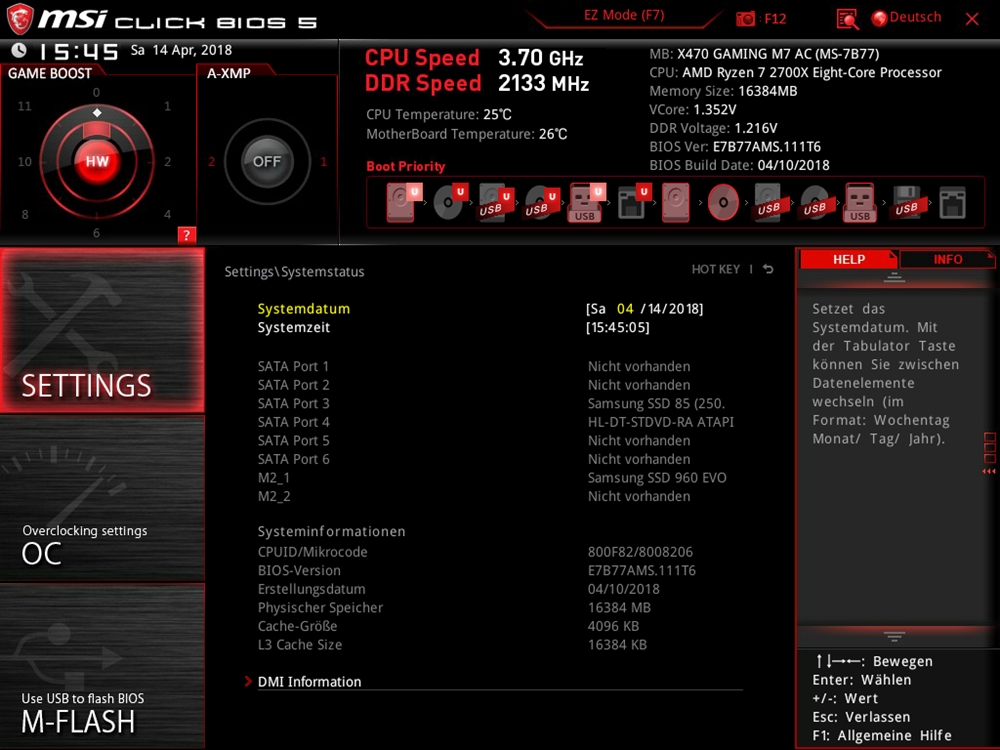

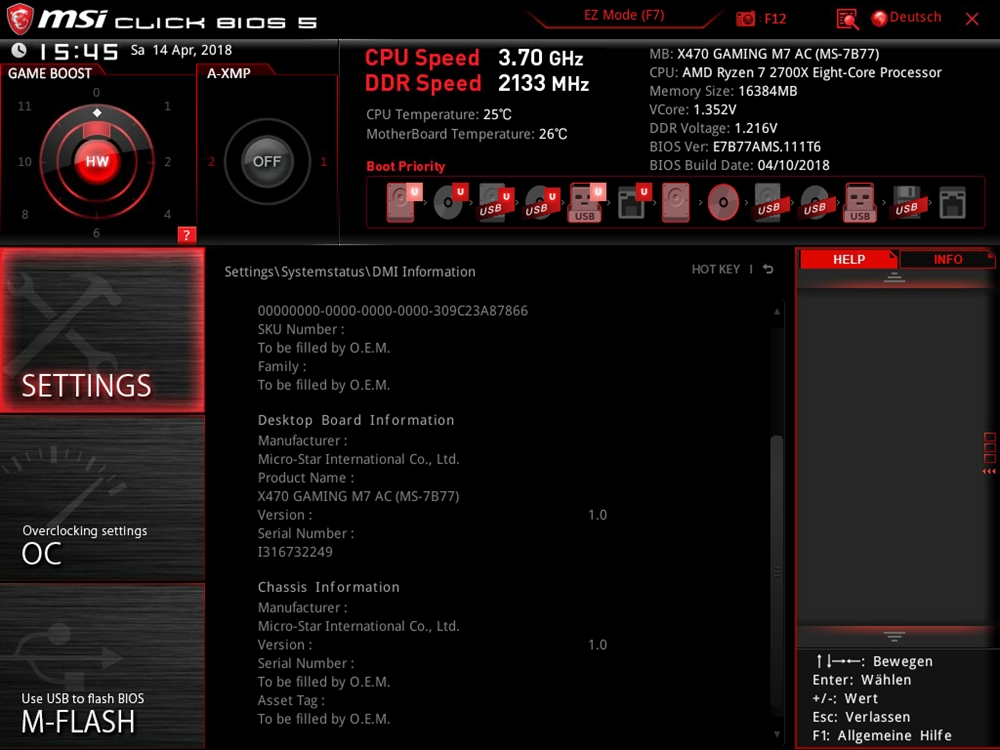

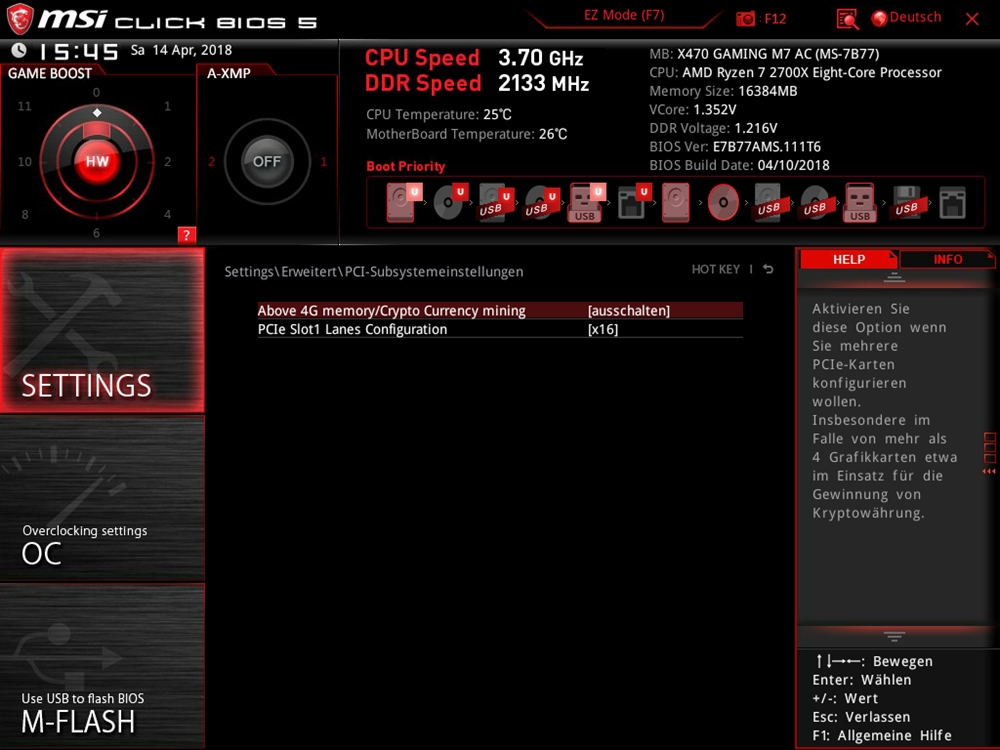

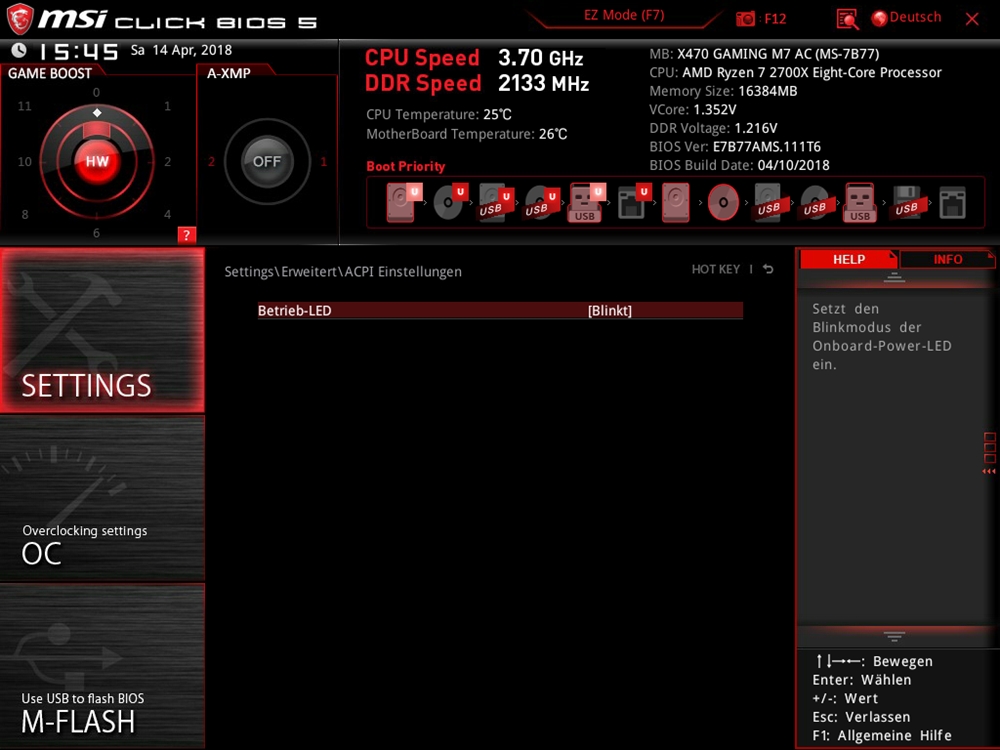

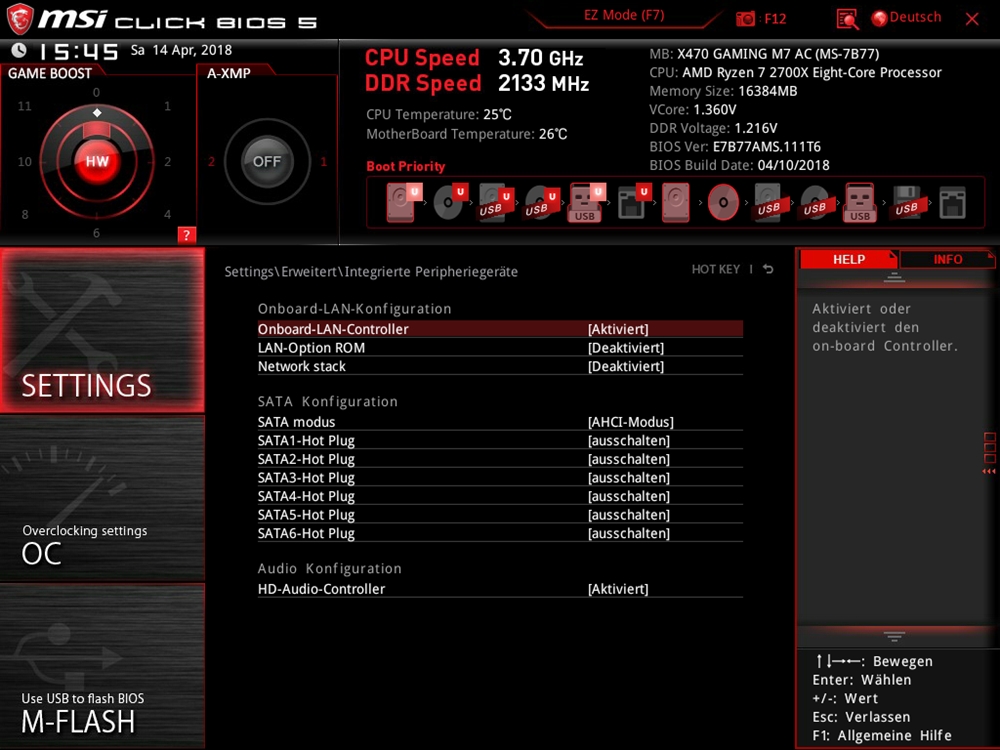

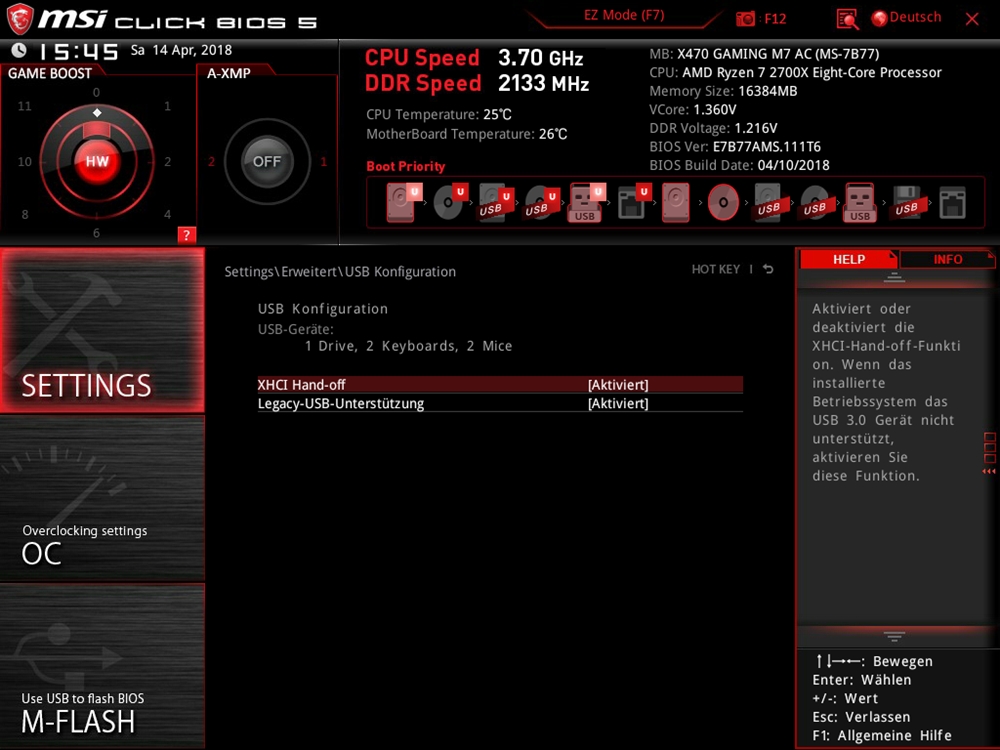

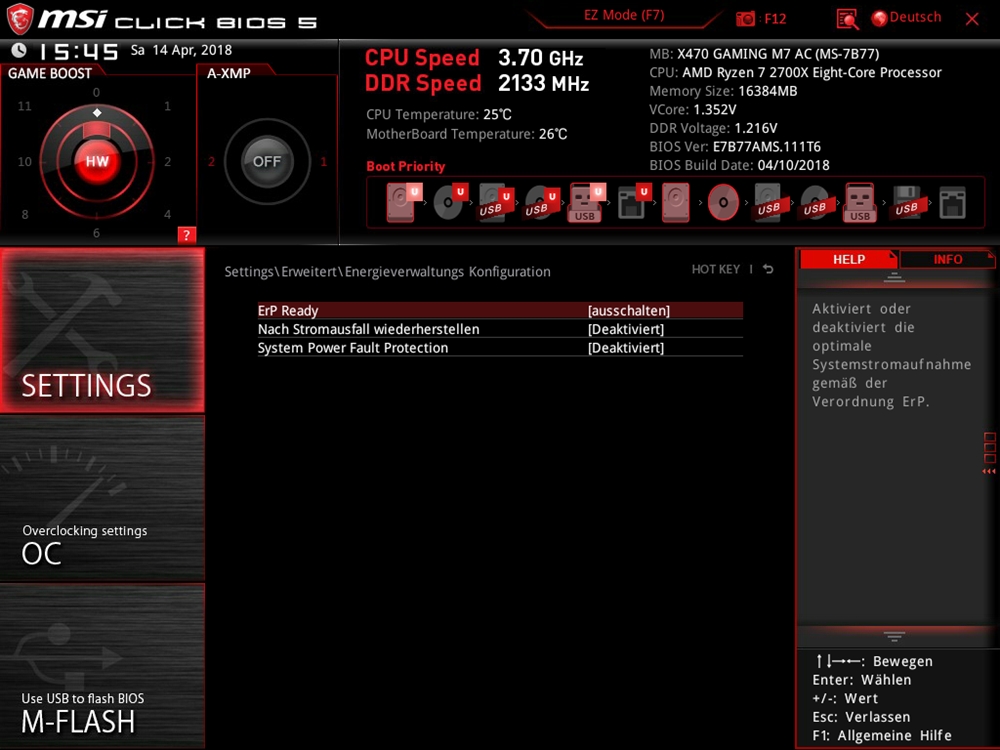

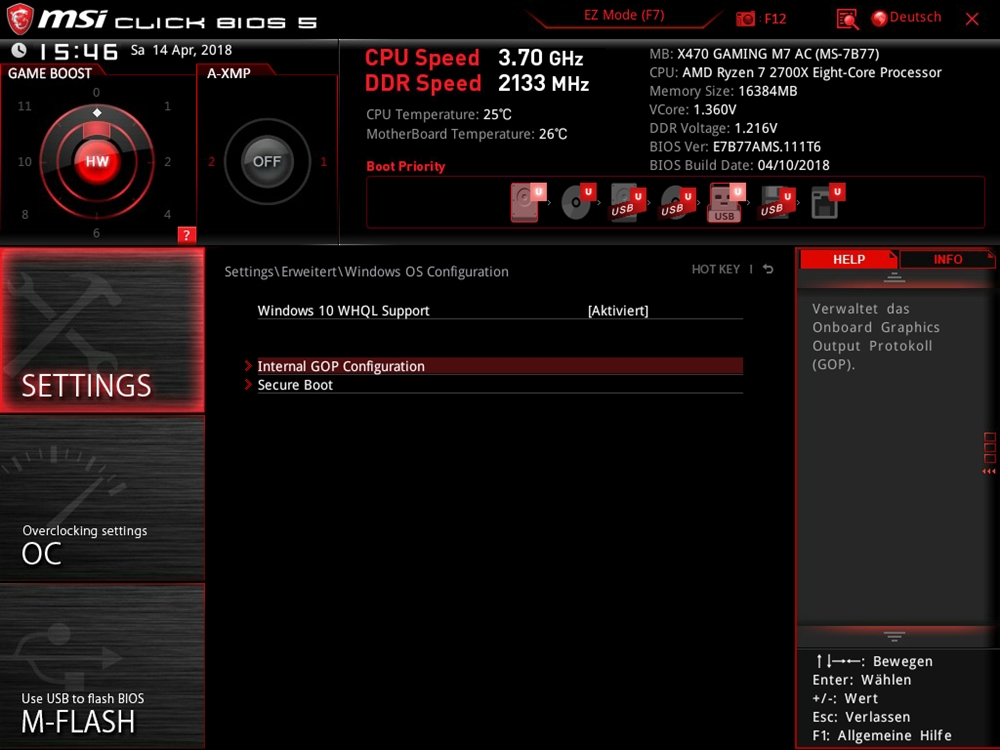

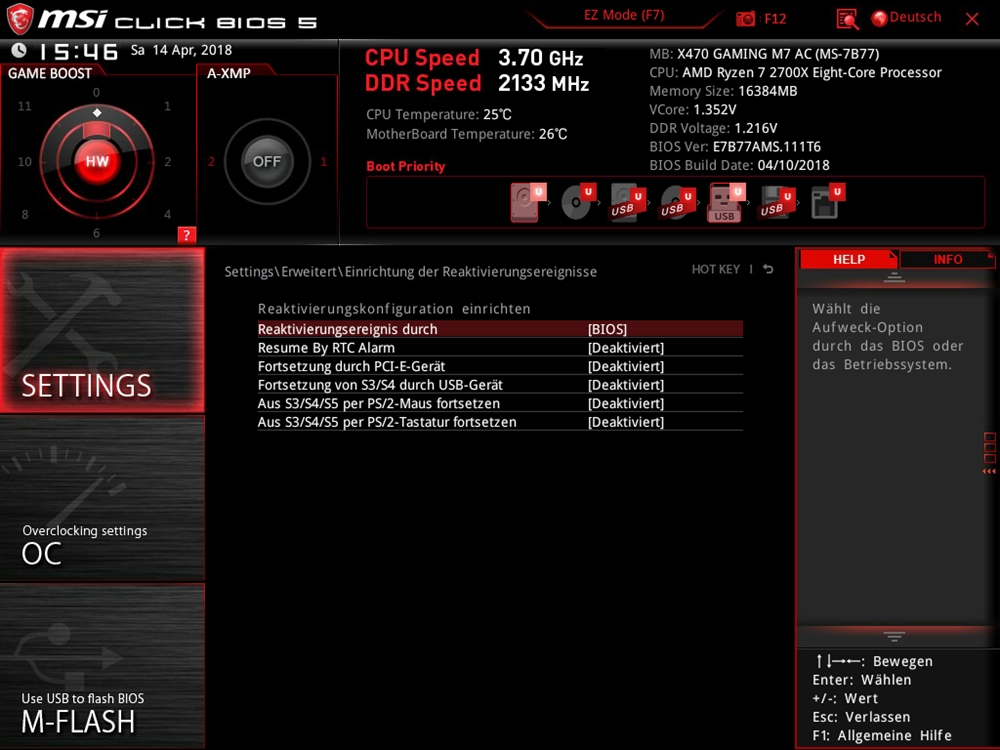

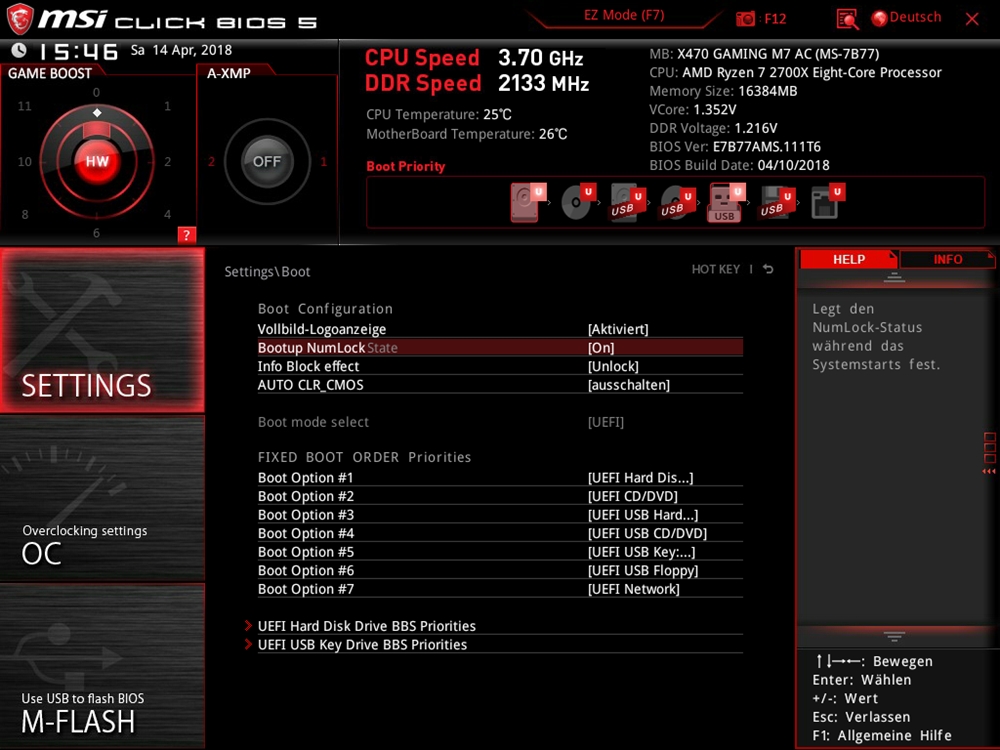

Settings

Der Reiter Settings beinhaltet wieder den größten Umfang bzw. die meisten Unterkategorien. Hier können Grundlegende Änderungen bezüglich der OnBoard-Komponenten getroffen werden. Auch die Bootoptionen verstecken sich hier.

Alle Bilder der Unterkategorien *klicken zum Anzeigen*

OC

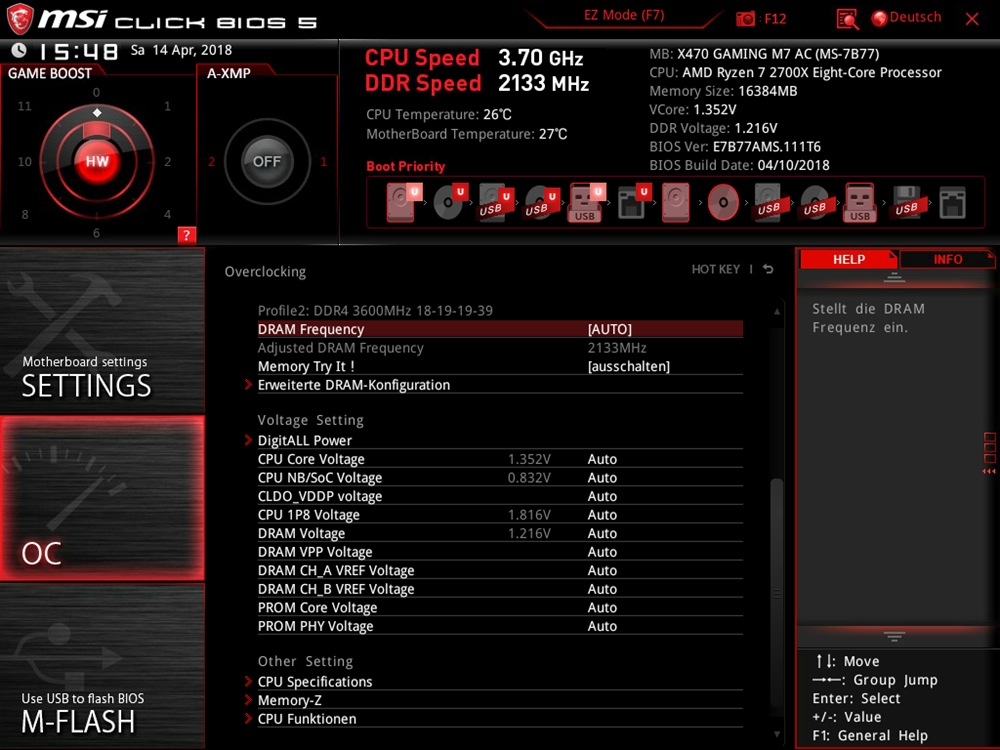

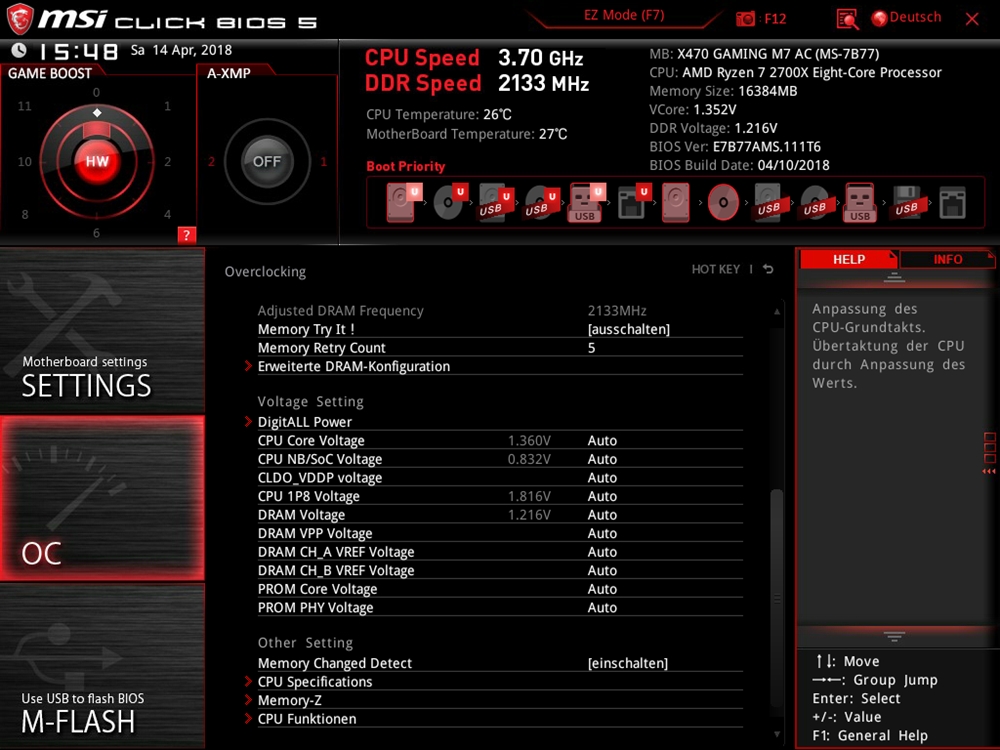

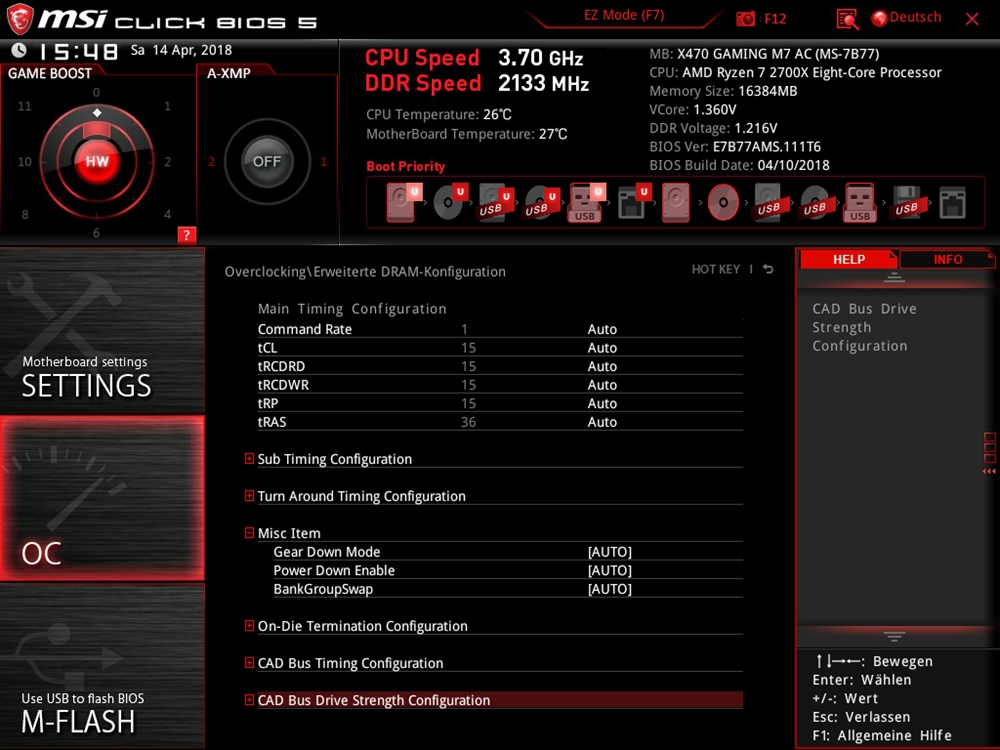

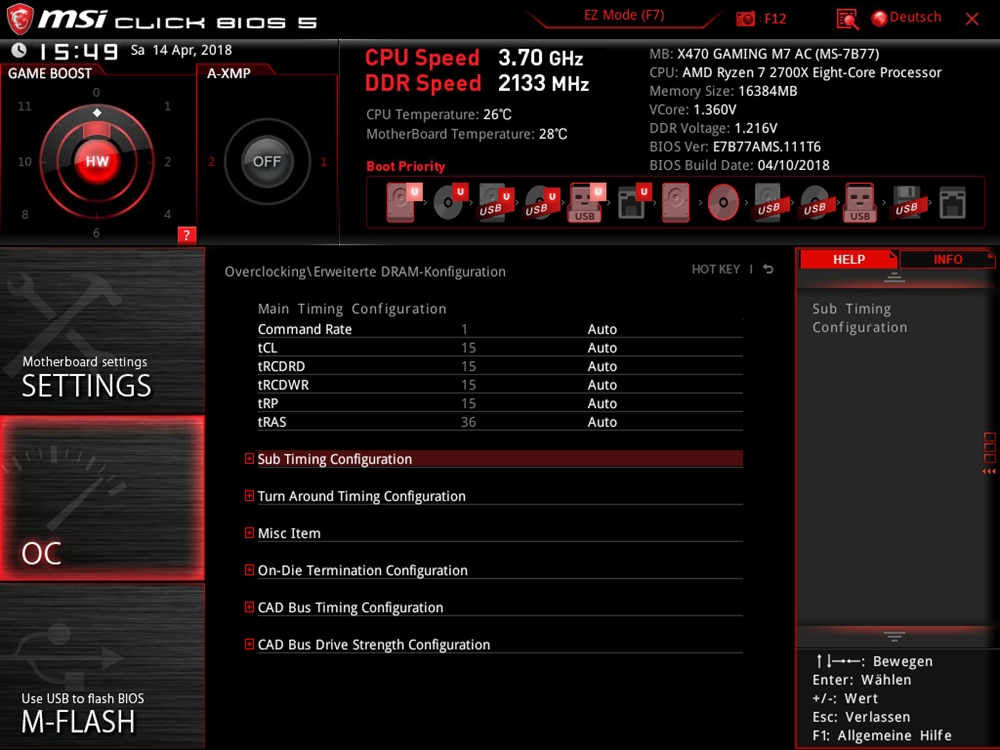

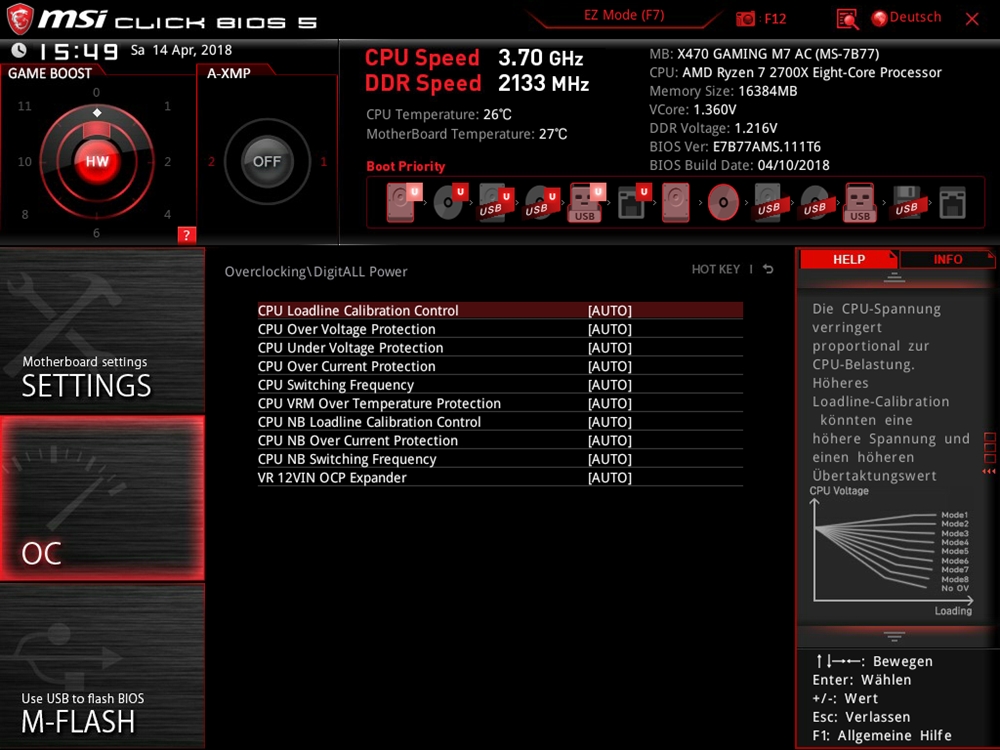

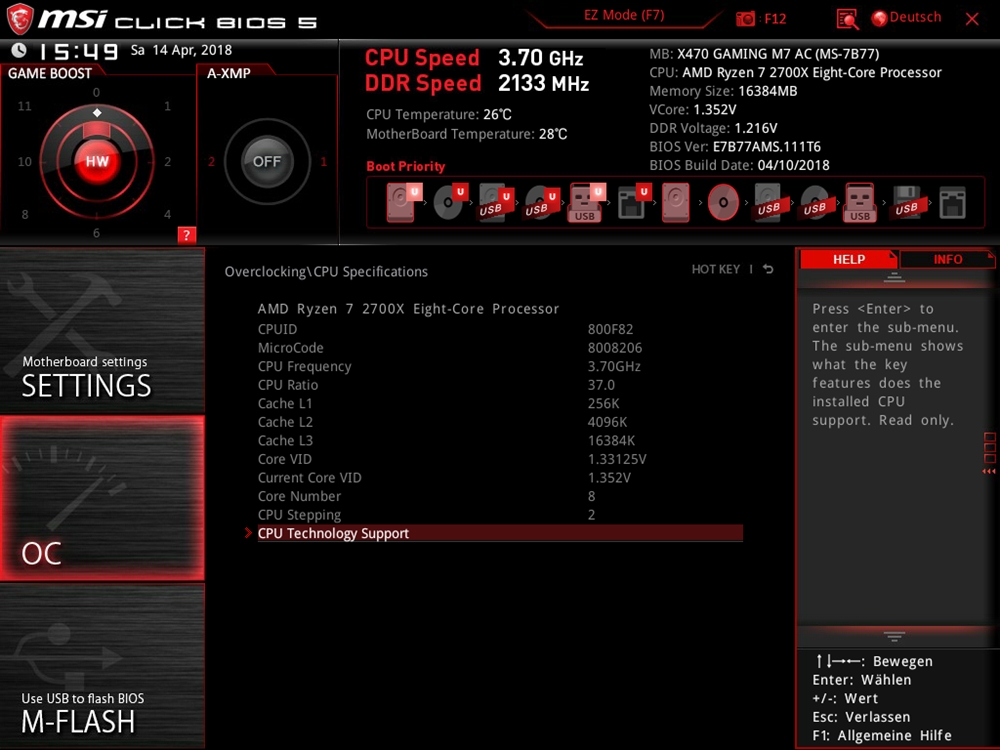

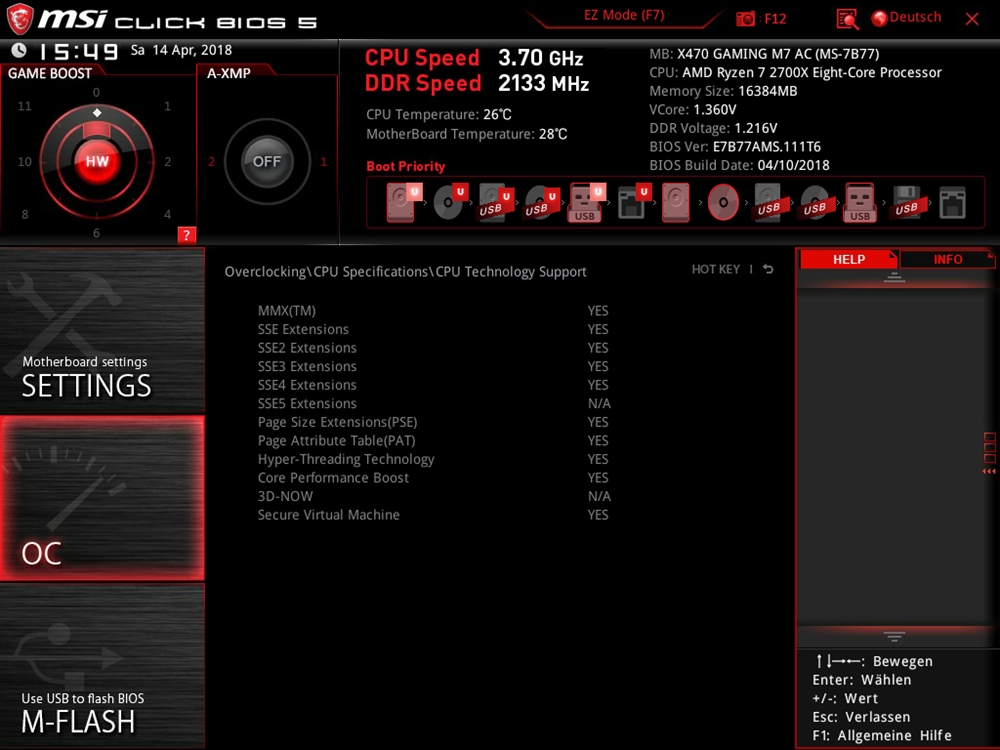

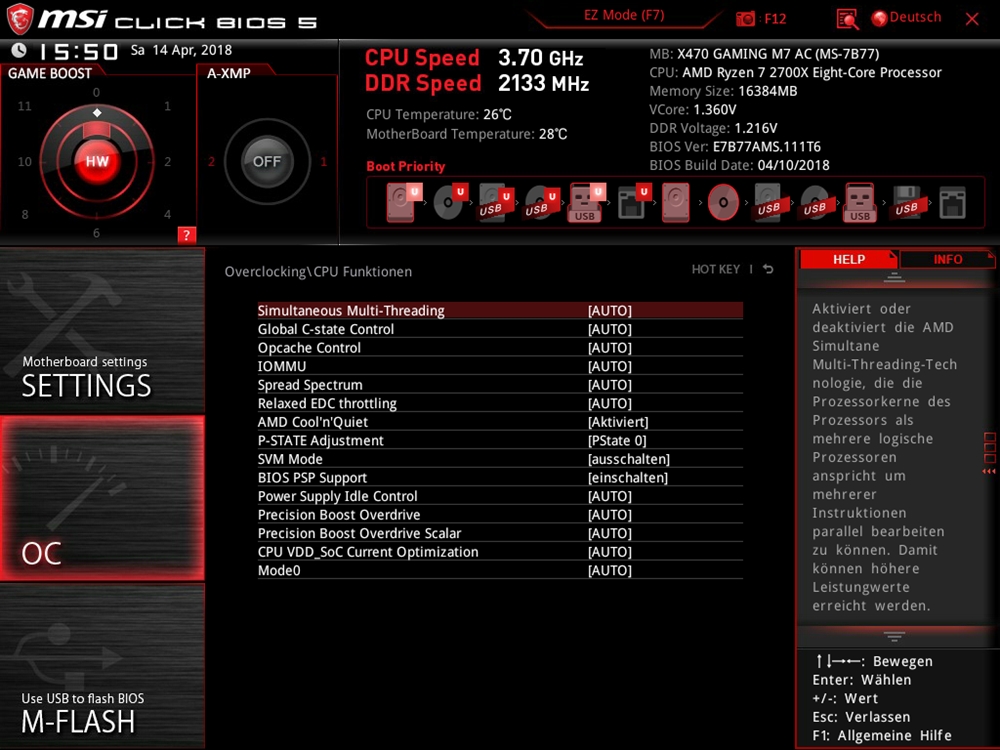

Die OC Optionen wirken nicht so, als hätte MSI viel verändert. Und tatsächlich zeigt ein direkter Vergleich zwischen dem BIOS des XPower Gaming Titanium und dem X470 Gaming M7 AC, dass kaum was geändert wurde. Speichersettings können sehr exakt vorgenommen werden, ebenso wie die Einstellung der einzelnen Spannungen. Dies liegt auch daran, dass der voll digitale Spannungsaufbau auch sehr hochwertig ausgeführt wird. Interessant ist, dass MSI im Memory Try It ! auch Speicher-Profile mit 4000MHz hinterlegt hat, und das obwohl das Board mit maximal 3600MHz beworben wird. Ein paar Änderung gibt es im Reiter CPU Funktionen. Neu ist bspw. Precision Boost Overdrive, was in einem kurzen Test sporadisch noch einmal die Leistung angehoben hat. Man kann hier die maximale Energieaufnahme der CPU erhöhen, wodurch mehr Spielraum für Takt gegeben wird.

Alle Bilder der Unterkategorien *klicken zum Anzeigen*

OC-Profile

Wie auch beiden Geschwister-Boards können getroffene Einstellungen in einem von sechs Profilen gespeichert werden. Sehr elegant ist, dass man die Profile auch exportieren sowie importieren kann. Gerade bei Ryzen Systemen und den aufwändigen RAM Tweaks der Subtimings sehr zu empfehlen, dass man seine Einstellungen in Profile ablegt.

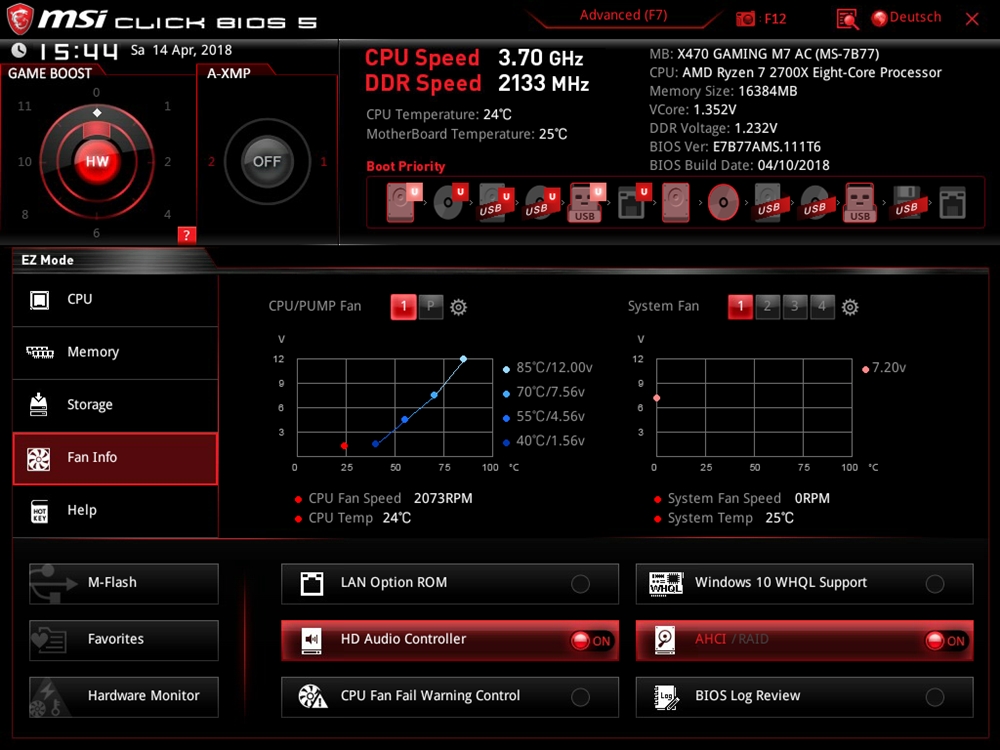

Hardware Monitor

Hier können Temperaturen, Spannungen und Lüfterdrehzahlen überwacht werden. Zudem lassen sich die fünf Lüfter-Kanäle auch konfigurieren. Neben der Wahl zwischen PWM und DC Ansteuerung, können zudem auch Kurven erstellt werden. Sollte man das Command Center nutzen wollen, empfehlen wir an dieser Stelle im Bios bereits die korrekte Ansteuerung der jeweiligen Lüfter manuell zuzuweisen. Da aber auch die BIOS Optionen einfach verständlich und optisch gut aufbereitet sind, kann man gut und gerne auch bereits hier alles hinterlegen und sich die Software sparen.

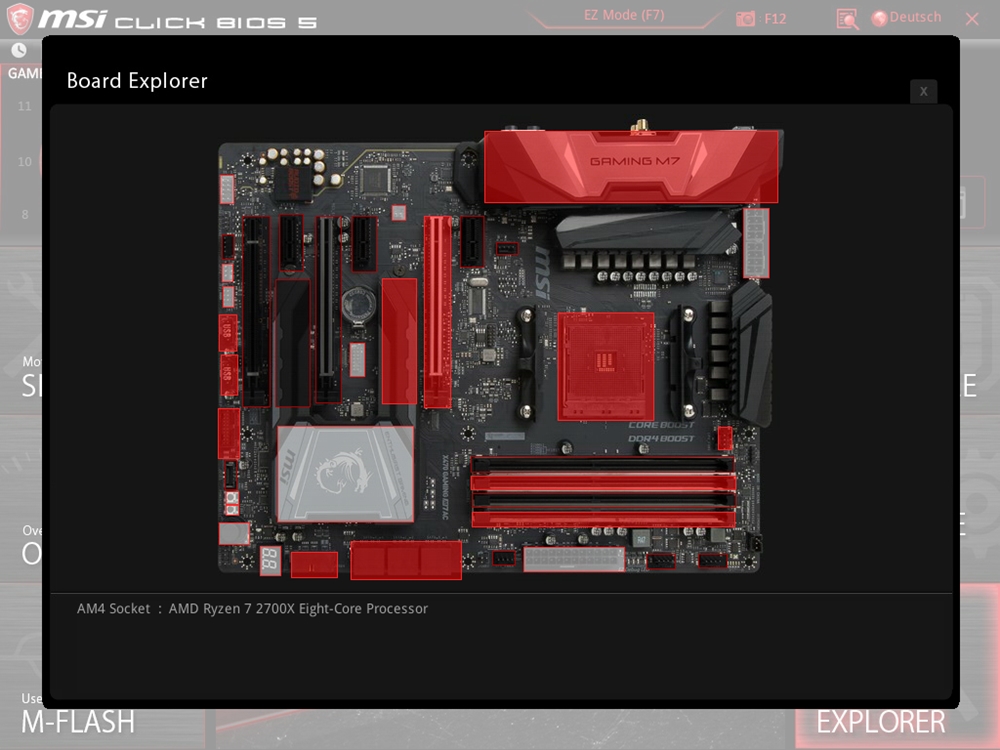

Board Explorer

Per interaktivem Bild visualisiert erhält der Nutzer hier einen Überblick, welche Steckplätze und Header auf dem Mainboard belegt sind und zum Teil auch, was angeschlossen ist.

Benchmarks

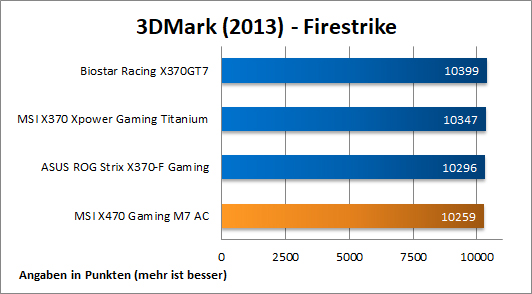

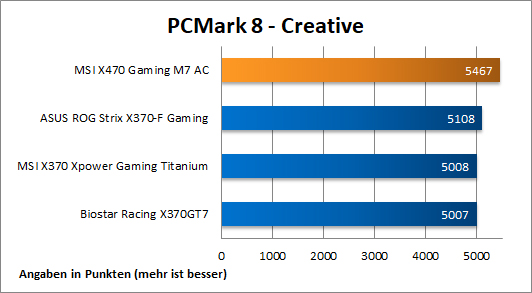

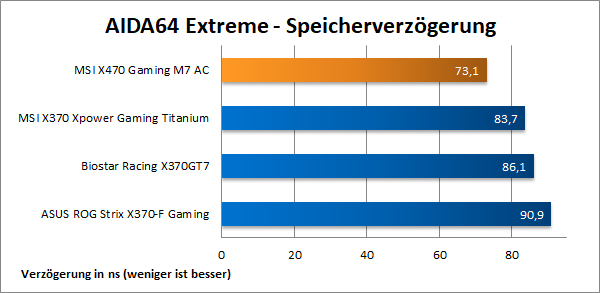

Die folgenden Benchmarks sind dazu gedacht, die Grundleistung der Platinen miteinander zu vergleichen. Vor den Benchmarks wurde immer für das jeweilige Mainboard ein frischen Betriebssystem aufgesetzt und alle Einstellungen, bis auf das Speichersetting, auf AUTO gestellt beziehungsweise stehen gelassen. Da wir das MSI X470 Gaming M7 AC mit dem AMD Ryzen 7 2700X betrieben haben und wir noch keine weiteren Vergleichswerte haben, wurden die Benchmarks der AMD X370 Platinen herangezogen. Natürlich hinkt der Vergleich etwas, da die CPU deutlich kräftiger ist als der Ryzen 7 1700X, wie man in unserem Test nachlesen kann.

Natürlich schlägt sich die Platine im Testparcours in allen Disziplinen besser als die X370 Pendents. Dies liegt aber eher an der CPU, als am Mainboard. Deutlich wird dies im Firestrike, wo die Grafikkarte limitiert.

3DMark (2013)

PCMark 8

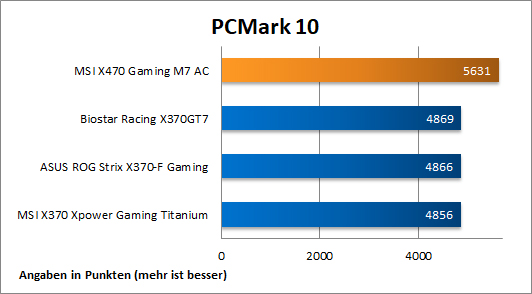

PCMark 10

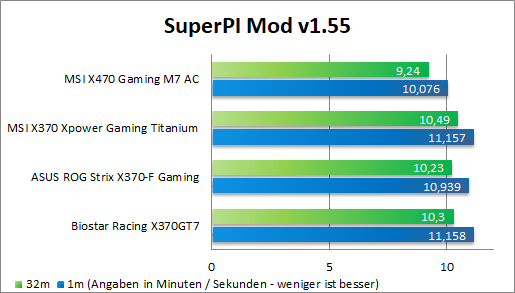

SuperPi Mod

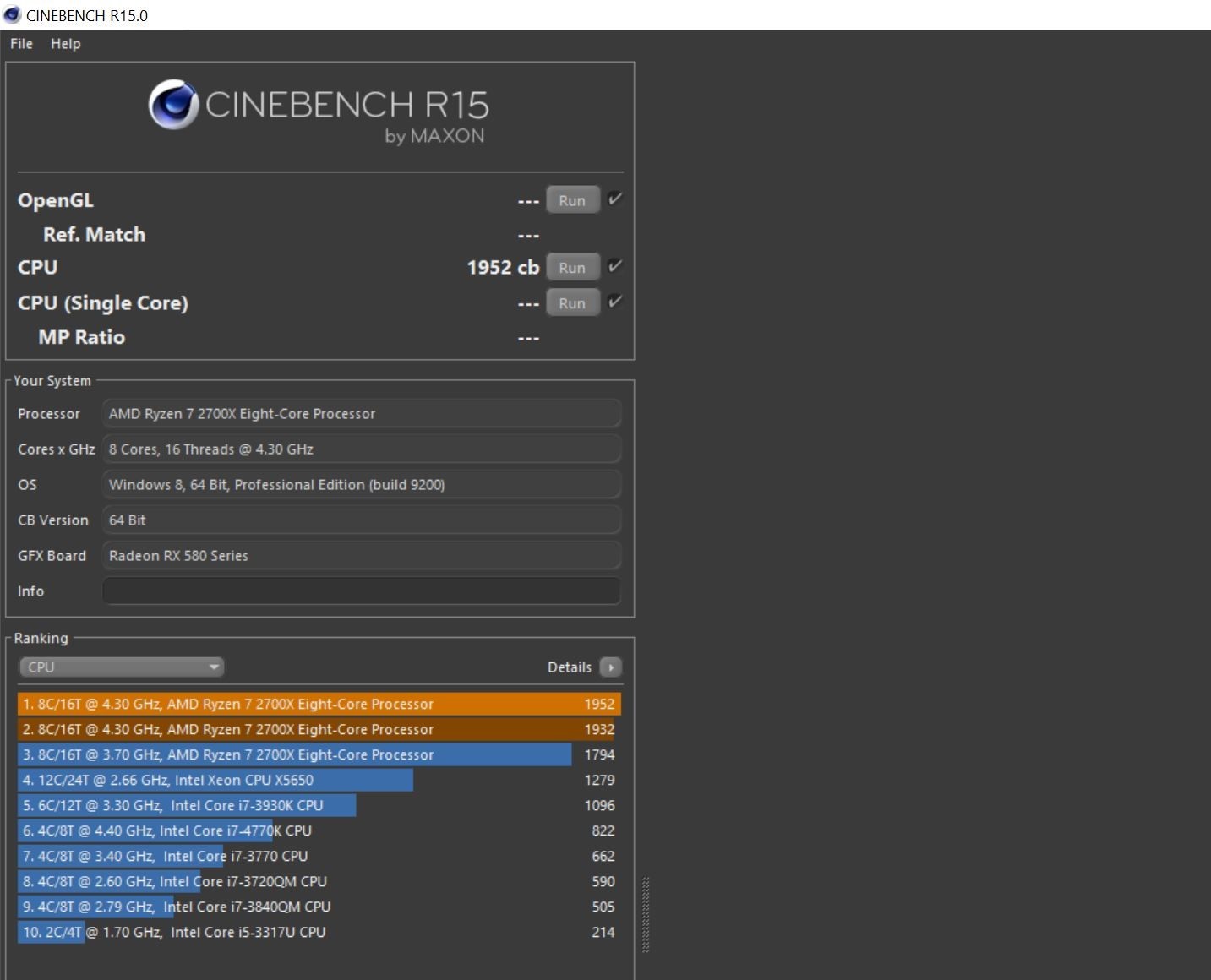

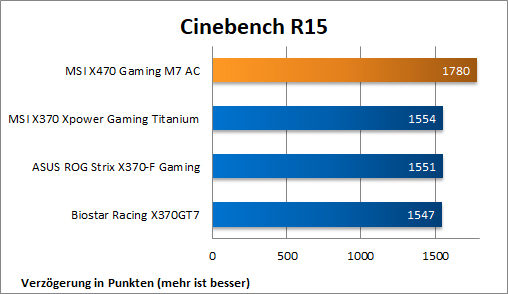

Cinebench R15

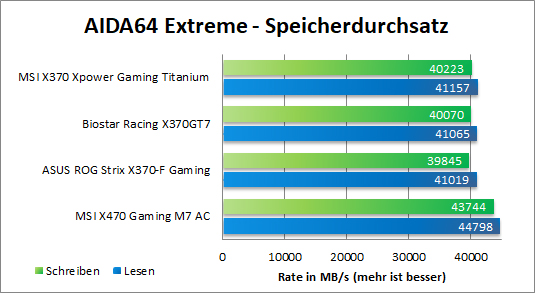

AIDA64 - Speicherdurchsatz / Latency

Im Folgenden soll die I/O-Performance des Mainboards im Fokus stehen. Um ein aktuelles System wiederzuspiegeln und die Leistung der Anschlüsse vollends auszulasten, haben wir im Vergleich zu unserem Intel 1151 Testsystem zwei Änderungen vorgenommen. Und zwar wurde die bisher genutzte Corsair Neutron XT 480GB durch die Samsung 850 Evo 250GB und die Kingston HyperX Predator 480GB M.2 durch die Samsung 960 Evo 250GB ersetzt.

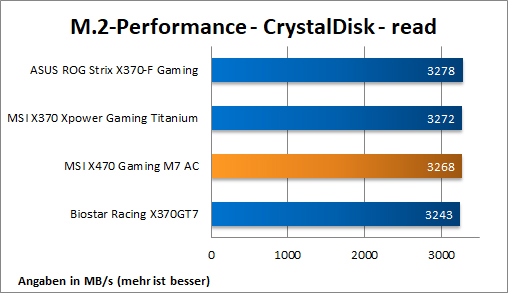

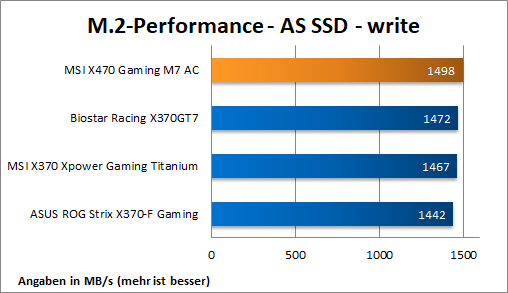

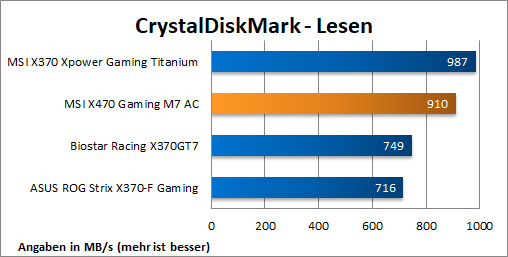

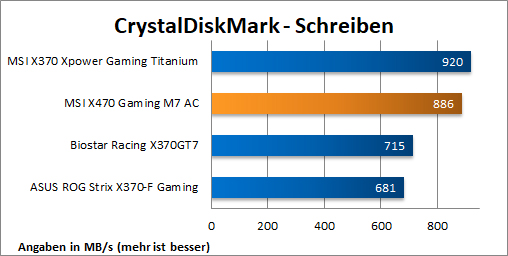

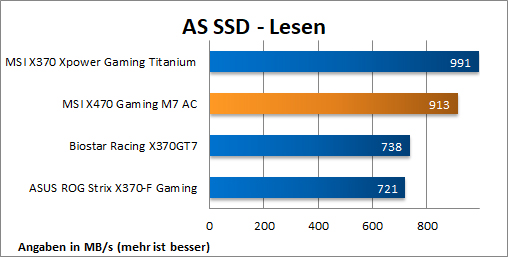

M.2 Performance

Die M.2-SSD wurde als sekundäres Laufwerk ins System eingebunden. Die Systempartition hatte die genannten Samsung 850 Evo inne. Der M.2 Slot ist mit vier Lanes direkt an der CPU angebunden, was bei den Kontrahenten ebenfalls der Fall ist. Gekühlt wird das Laufwerk hier durch den MSI Shield Frozr. Die Performance fällt gut aus und Unterschiede können der Messungenauigkeit angelastet werden. Nicht vergessen sollte man aber, dass der zweite M.2 Slot nicht diese Geschwindigkeit an den Tag legen würde, da er lediglich mit vier 2.0 Lanes angebunden ist.

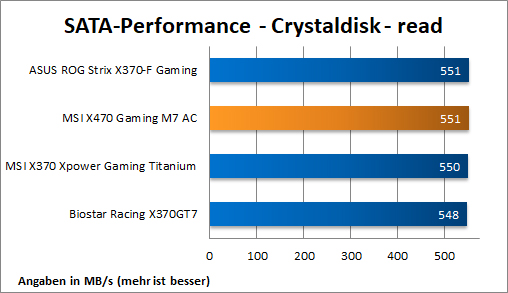

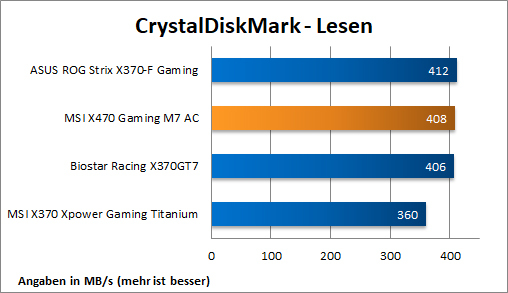

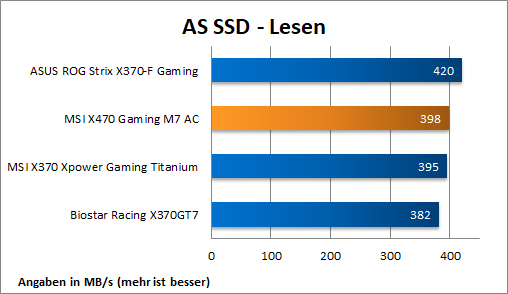

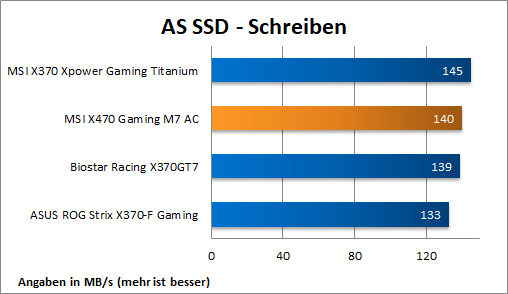

SATA 6G Performance

Um auch die etwas „angestaubte“ Schnittstelle mit in Betracht zu ziehen, wurde die Samsung 850 Evo, an die SATA-6G-Ports des Chipsatzes angeschlossen und mittels AS SSD- und Crystaldisk-Benchmark auf Geschwindigkeit geprüft. Bei diesem Test handelt es sich eher um einen Funktionstest, was die Ergebnisse verdeutlichen. Unterschiede sind kaum feststellbar und noch weniger spürbar.

USB-3.1-Gen2-Performance (10Gbps)

Um die Schnittstelle gut auszulasten kommt die SanDisk Extreme 900 Portable zum Einsatz, welche intern auf ein SSD-RAID setzt. Für deren Anschluss bietet das MSI X470 Gaming M7 AC am Backpanel sowohl USB 3.1 Gen2 Typ-A, als auch Typ-C Anschlüsse, welche mittels X470 realisiert werden, der Typ-C Front Header wird hingegen per ASM1143 angebunden. Um eine Limitierung auszuschließen, haben wir die Corsair Neutron XT des vorherigen Testsystems durch die schneller Samsung 960 Evo ersetzt. Insgesamt wird eine sehr gute Leistung geboten, welche allerdings leicht hinter dem X370 XPower Gaming Titanium zurückliegt, welches einen ASM2142 nutzt und daher auch theoretisch schneller arbeiten müsste.

USB-3.1-Gen1-Performance (5Gbps)

Um auch die Leistungsfähigkeit der USB-3.0-Schnittstelle auf die Probe stellen zu können, kam einmal mehr der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, zum Einsatz. Auch dieser musst sich im AS SSD Benchmark CrystalDiskMark beweisen. Erfahrungsgemäß gibt es hier, wenn überhaupt, nur geringe Unterschiede. Dies liegt daran, dass die USB 3.1 Gen.1 Ports am Backpanel fast immer der CPU entspringen, welche in den vorherigen Tests immer identisch war. Mit dem Ryzen 2000 zeigt sich aber auch kein anderes Bild.

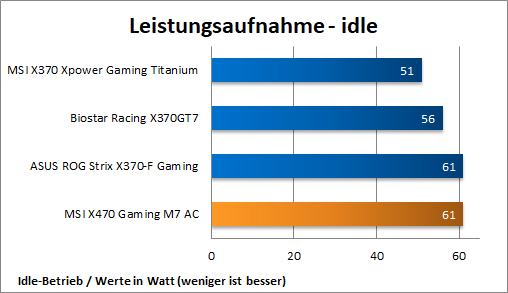

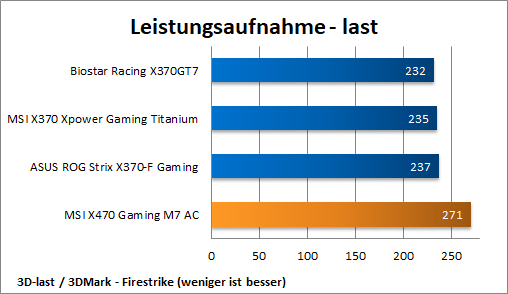

Leistungsaufnahme

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das gesamte Testsystem. Wir haben dabei den Stock-Zustand, also so wie der Kunde die neuen Komponenten verbaut, getestet und die Verbrauchsdaten ermittelt. Die protokollierten Werte verstehen sich als Durchschnittswerte, die via 3DMark (2013) und Cinebench R15 ermittelt wurden. Die Werte wurden mit einem Strommessgerät direkt an der Steckdose abgelesen. Je nach Mainboard können diese Ergebnisse stark variieren, da jeder Hersteller unterschiedliche Komponenten verbauen kann.

Auch hier zeigt sich wieder eine Diskrepanz, welche aufgrund der CPU zustande kommt. Der Ryzen 7 2700X kommt mit 105W TDP im Vergleich zu 95W des Ryzen 7 1700X etwas feudaler daher. Somit kann man bereits ohne Test erahnen, dass das Energiemessgerät mehr anzeigen wird. Mit 65W mehr als das nächste X370 Mainboard erscheint das X470 Gaming M7 AC aber schon regelrecht verschwenderisch. Die Erhöhung der Anzahl der Phasen trägt sicherlich ihren Teil dazu bei, evtl. lockert MSI beim Top-Modell aber auch etwas das Energielimit.

Overclocking

Hinweis: Erreichte Werte sind nicht allgemein gültig. Mögliche Taktraten und eingestellte Spannungen variieren zwischen CPUs, Mainboards und Netzteilen. Die folgenden Darstellungen sind also nur als Richtwerte zu verstehen. Übertakten geschieht zudem auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für verursachte Schäden.

Gaming Boost

Der Game Boost ist sozusagen eine Anhäufung von OC-Profilen, welche bereits implementiert sind und mit allen Ryzen CPUs funktionieren. Die Profile sind dabei gestuft und reichen von leichter Takterhöhung bis zu massiven OC. Dass dabei nicht immer ideale Spannungswerte vorliegen, zeigte der Test beim X370 XPower Gaming Titanium. Wir waren also gespannt, ob er hier humaner zu Werke geht. Man hat dabei immer die Wahl, ob man den Game Boost per Drehregler, Bios oder Command Center aktivieren will. Da die Verstellung im Command Center aber immer auch einen Neustart nach sich zieht, haben wir uns für die BIOS Variante entschieden.

Die folgende Tabelle zeigt kurz, was wir erreicht haben. Bei Stufe 6 bricht es allerdings bereits ab, denn hiermit war bei uns kein stabiler Betrieb möglich. Die Spannung fällt allerdings auch wesentlich entspannter als beim XPower GT aus, weshalb sie scheinbar sogar zu gering ausfiel. Dies sieht man auch daran, dass die Spannung sogar geringer als im Serienzustand (Stufe 0) ausfällt. Mit den ersten Stufen gewinnt man somit also theoretisch nicht nur Leistung, sondern könnte auch etwas Energie einsparen.

| Game Boost - AMD Ryzen 7 2700X | |||

|---|---|---|---|

| Stufe | Spannung | Multiplikator | Cinebench R15 Ergebnis |

| 0 | 1,392V | 40 | 1739 |

| 1 | 1,240V | 41 | 1791 |

| 2 | 1,328V | 41,5 | 1815 |

| 4 | 1,376V | 42 | 1820 |

| 6 | 1,376V | 42,5 | 1830 |

Manuelles Übertakten

rein durch das Vorhandensein der beiden 8-Pin 12V Stecker erwarteten wir von der Platine ein sauberes OC verhalten. Ohne weitere Vergleiche oder Erfahrungen mit der genutzten CPU können wir dies eigentlich auch bestätigen. Zumindest konnte die Spannungsversorgung uns das Mainboard einen All-Core Takt von 4,3 GHz bescheren. Die Spannung betrug hierfür 1,425V, was man als akzeptabel einschätzen könnte. Mit 50MHz weniger Takt konnte die Spannung sogar leicht unter 1,4V abgesenkt werden, was in unseren Augen ein toller Wert ist. Im Cinebech R15 wurden mit einem Takt von 4,3GHz unglaubliche 1952 Punkte erreicht.

Hierfür hatten wir aber auch bereits am RAM-Takt geschraubt. Auch hier macht die Platine eine gute Figur. Der Corsair Dominator Platinum SE Contrast 16GB DDR4-3466 konnte direkt mit XMP Profil betrieben werden. Um die "versprochenen" 3600MHz zu erreichen mussten wir etwas an den Spannungen arbeiten, konnten aber auch dies erreichen. Gefühlt einfacher als beim X370 XPower GT.

Fazit

Zum Start der AMD Ryzen 2000 Prozessoren samt AMD X470 Chipsatz schickt mit MSI mit dem X470 Gaming M7 AC die Wachablösung des bisherigen Top-Modells X370 XPower Gaming Titanium ins Rennen. Die Platine hat dabei optisch einige Anleihen zu den Gaming M7 Brettern mit anderen Chipsätzen, ist allerdings schon etwas beschnitten worden. So fehlt dem Board die Kunststoffverblendung oberhalb der Audio-Sektion und auch die RGB-Bereiche wurden verringert. So richtig nachvollziehen können wir dieses Vorgehen nicht. Wer nicht auf RGB-Beleuchtung steht, kann sie ja auch einfach deaktivieren. Gut ist hingegen, dass die Erweiterbarkeit für bunte Dioden durch die neuen Header stark vergrößert wurde. Besonders das Vorhandensein des Corsair Headers gefällt uns gut. Die Platine selber ist insgesamt noch einmal etwas potenter geworden, zumindest was die Spannungsversorgung angeht. Bei den MOSFETs hat man zwar nicht zu den hochwertigsten gegriffen, der Aufbau stemmt sich dennoch erfolgreich gegen die Energieaufnahme des Ryzen 7 2700X. Die Temperaturentwicklung bleibt dabei auch stets im grünen Bereich, was auch an den gut dimensionierten Kühlern liegt. Auf den Shield Frozr für die M.2 Laufwerke trifft dies ebenfalls zu. Die generelle Ausstattung ist üppig, allerdings könnte man auch anmerken, dass das X299 Gaming M7 ACK nicht nur einen Killer WLAN bereitstellt, sondern auch einen zweiten Realtek ALC1220 Audio-Codec. Mehr würde also schon gehen.

Am Layout ist insgesamt nicht so viel auszusetzen. Uns störte es etwas, dass das Gehäuseterminal ziemlich mittig sitzt und auch die Position des USB 3.1 Gen2 Headers könnte ungünstig sein. Alle anderen Anschlüsse sind gut erreichbar, auch wenn der doppelte 8-Pin 12V Anschluss etwas zwischen den Kühlern und der Blende eingekeilt ist. Die Performance der Platine können wir zum jetzigen Zeit nur schwer beurteilen, da die Konkurrenz fehlt. Allerdings hat uns z. B. die USB 3.1 Gen2 Geschwindigkeit überrascht und überzeugt. Was das Board Hardwareseitig gut macht, trifft auch auf die Software und das BIOS zu. Beide Bereiche kamen bei uns ohne Probleme daher. Dass MSI immer noch kein Refresh der Benutzeroberfläche vorsieht ist in soweit erfreulich, als das man sich nicht immer wieder neu einfinden muss. Dass man für den Game Boost im Command Center allerdings immer einen Neustart durchführen muss, ist gerade in Hinblick auf den Ryzen Master ein wenig umständlich. Apropos Overclocking. Das steckt die Platine sehr gut weg, sodass wir unsere CPU auf durchweg 4,3GHz boosten konnten. Auch der RAM ließ sich einfacher mit hohem Takt betreiben, als dies mit allen anderen AM4 Platinen bislang der Fall war. Auch hier haben wir noch keinen X470-Vergleich, allerdings haben wir ein gutes Gefühl, dass es sich dabei um ein gutes Ergebnis handelt. Dass der Game Boost bei uns leider nicht zu 100% stabil war, ist zwar schon ein Manko, lässt sich allerdings durch Bios-Updates beheben.

Als neues Top-Modell macht das MSI X470 Gaming M7 AC insgesamt einer sehr gute Figur. Die Austattung wurde im Vergleich zum X370 XPower Gaming Titanium noch einmal angehoben und mit dem Design kann sich nun sicherlich auch die breite Masse mit anfreunden. Aktuell ist das Board im Vergleich zum X370 Pendant sogar etwas günstiger, was in Hinblick auf den stark gesunkenen Preis des XPower GT schon verwunderlich ist. Der Preispunkt ist zwar schon recht hoch (235€ nach Redaktionsschluss), allerdings können wir dennoch eine Empfehlung für das Mainboard aussprechen.

MSI X470 Gaming M7 AC | ||

| Mainboard Testberichte | Hersteller-Homepage | Bei Amazon kaufen |

| Pro | Contra |  |

+ üppige Ausstattung ... | - ... könnte aber gerne noch opulenter sein | |

Weitere interessante Testberichte:

▪ Test: ASUS ROG Strix B350-I Gaming

▪ Test: ASUS ROG Strix Z370-F Gaming

▪ Test: MSI B360 Gaming Pro Carbon

▪ Test: ASUS ROG Zenith Extreme

▪ Test: MSI X399 Gaming Pro Carbon AC

▪ Test: ASUS ROG Strix X370-F Gaming

▪ Test: ASUS ROG Strix X299-XE Gaming

▪ Test: MSI X299 XPower Gaming AC

▪ Test: MSI X299 Gaming M7 ACK

▪ Test: Biostar Racing X370GT7

▪ Test: MSI X370 XPower Gaming Titanium