Mit dem be quiet! Shadow Rock Slim 2 präsentiert der Hersteller dieses Jahr ein weiteres Refresh eines etwas betagten Kühlers. Die Änderungen des Kühlers betreffen vor allem die Montage, aber auch an der Konstruktion hat sich etwas geändert. Die Leistung soll mit 160W jedoch identisch geblieben sein, ebenso die hohe Kompatibilität.

Mit dem be quiet! Shadow Rock Slim 2 präsentiert der Hersteller dieses Jahr ein weiteres Refresh eines etwas betagten Kühlers. Die Änderungen des Kühlers betreffen vor allem die Montage, aber auch an der Konstruktion hat sich etwas geändert. Die Leistung soll mit 160W jedoch identisch geblieben sein, ebenso die hohe Kompatibilität.

2014 erblickte der be quiet! Shadow Rock Slim das Licht der Welt. Nach nun also sieben Jahren ist ein Update des Kühlers ein nachvollziehbarer Schritt. Vor allem auch, weil zum damaligen Zeitpunkt noch keine AM4-Halterung mit entwickelt wurde. Diese gab es dann als Nachrüst-Kit bzw. wurde dem Kühler irgendwann beigelegt. Das ist beim aktuellen be quiet! Shadow Rock Slim 2 natürlich nicht mehr der Fall. Der Hersteller geht die Thematik der Montage nun ähnlich wie Noctua mit dem SecuFirm2 Montage-System an, soll heißen, dass eigentlich fast alle im Grundsatz das gleiche System nutzen.

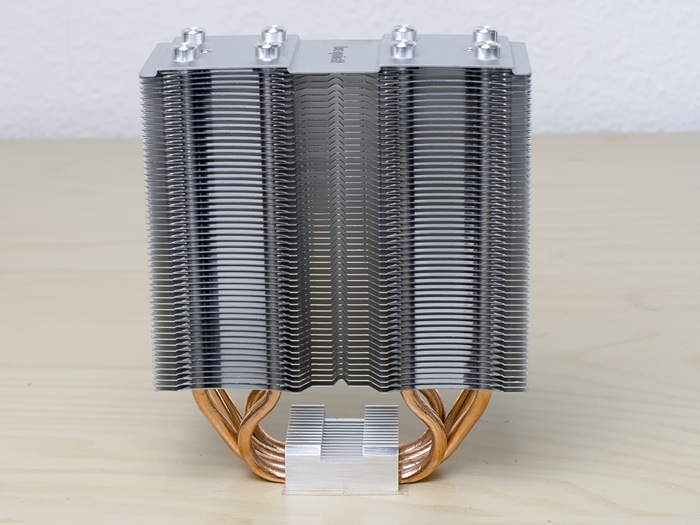

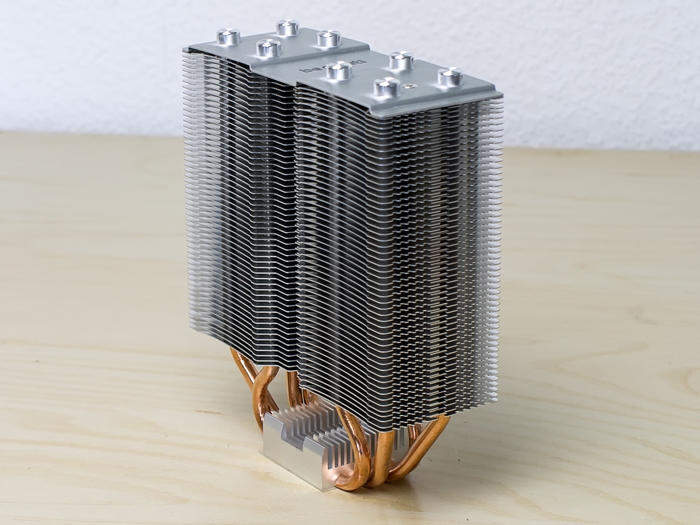

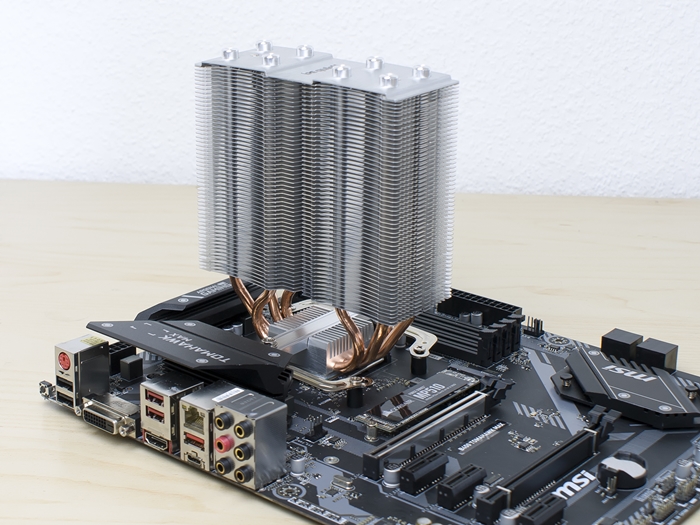

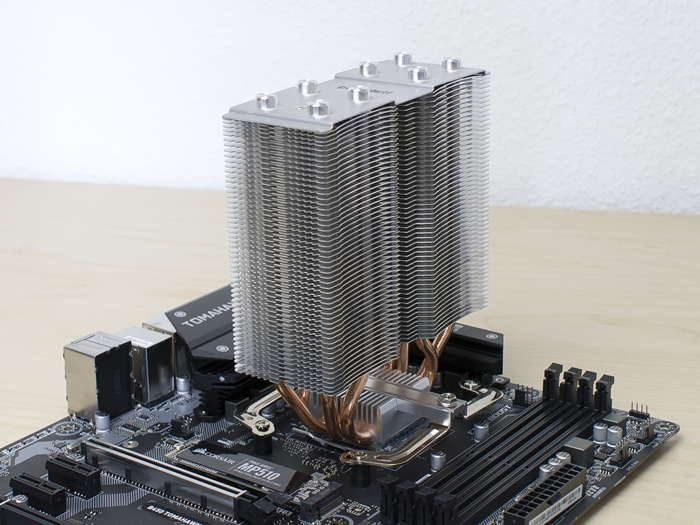

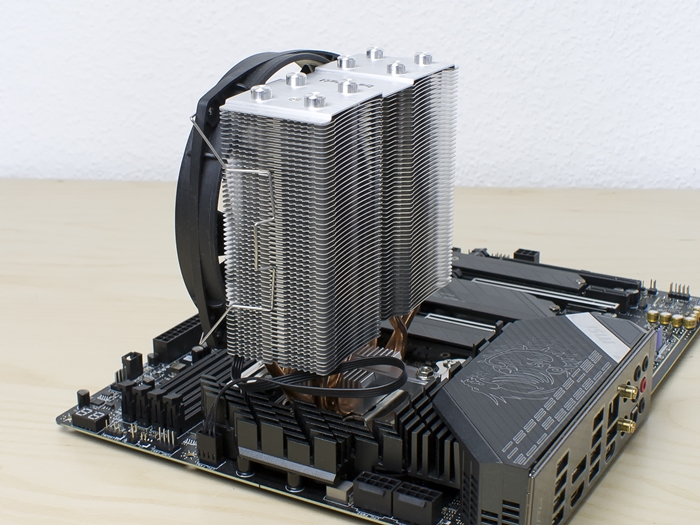

Die Änderungen am Kühlkörper sind nicht wirklich groß. Der Hersteller hat die Aluminium-Abdeckplatte etwas einfacher gestaltet, wobei die Kappen über den Heatpipe-Enden bestehen bleiben. Eine Farbbeschichtung bekommt der Kühler nicht, zumindest liegen keine Informationen darüber vor. Der be quiet! Shadow Rock 3 ist nämlich auch in Weiß erhältlich. Auch bleiben die Maße des Kühlers identisch. Mit 74 mm Dicke fällt er relativ schlank aus, jedoch mit 161 mm auch ziemlich hoch. Sehr viele Midi-Tower beschränken die Höhe des CPU-Kühlers auf 160 mm. Hier muss also aufgepasst werden. Das Gewicht des Kühlers inklusive Lüfter ist bei gleicher Größe etwas geschrumpft.

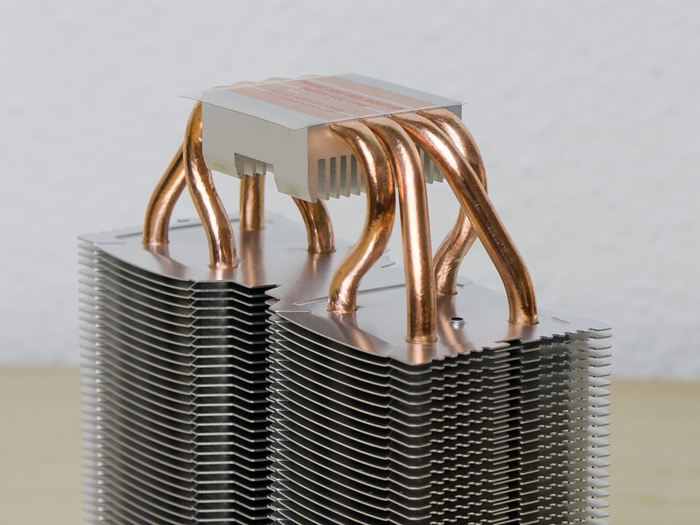

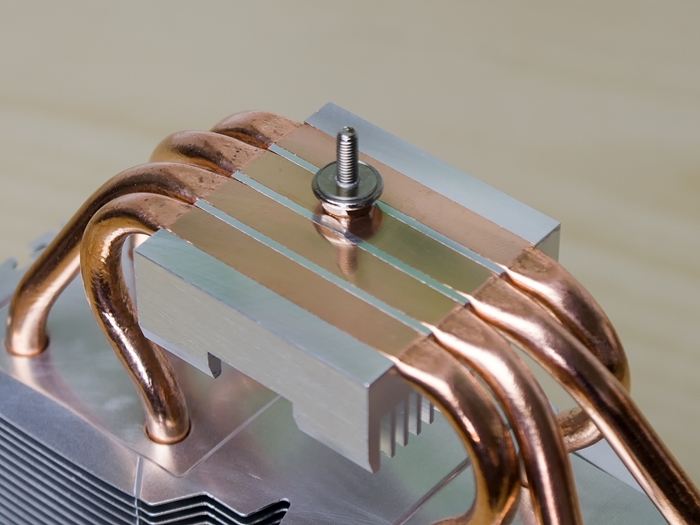

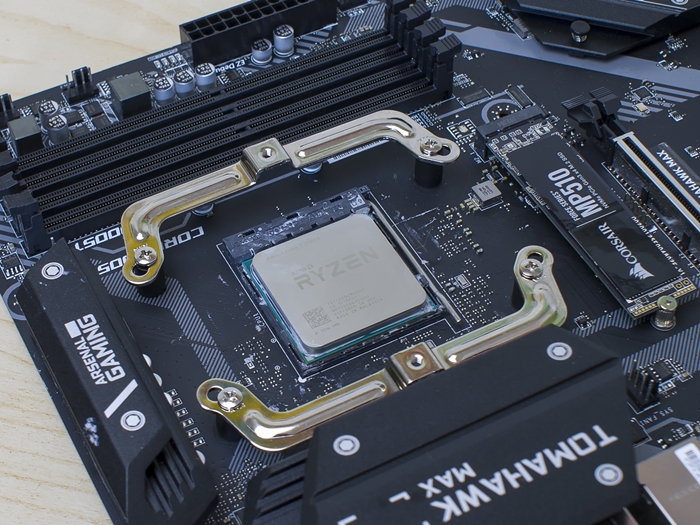

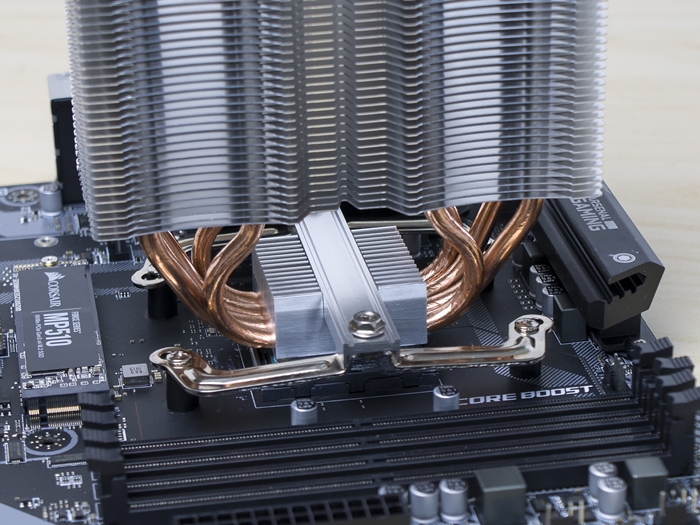

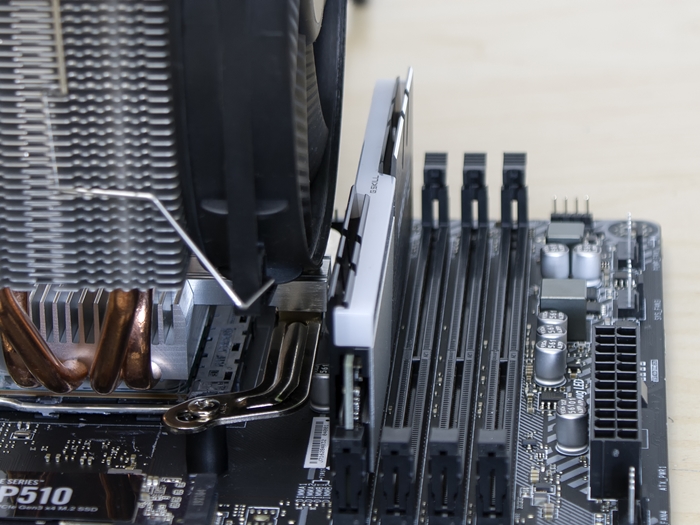

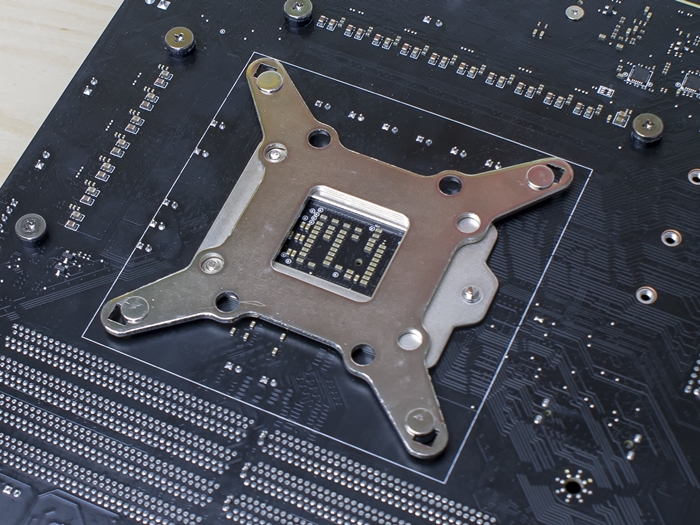

Den vermeintlichen Grund sieht man auf den folgenden Bildern. Statt einer vernickelten Kupfer-Bodenplatte erwartet einen hier das sogenannte HDT (= Heatpipe Direct Touch) Prinzip. Die vier Heatpipes sind also an der Unterseite geplättet, in einen Aluminium-Block eingelassen und werden zusammen mit diesem leicht abgefräst. Dabei liegen leichte Abstände zwischen den Wärmeröhren vor. Eigentlich handelt es sich hierbei um ein eher einfacheres Verfahren, das bei günstigen Kühlern eingesetzt wird. Aus persönlicher Sicht schon ein leichter Rückschritt. Die Anordnung der Röhren und deren Durchmesser ist jedoch nicht verändert worden.

Gleiches trifft auch auf den Lüfter zu. Verwendet wird der 135 mm Lüfter, welcher am ehesten der Pure Wings-Reihe zugeordnet werden kann. Er dreht auch hier mit maximal 1400 U/min, ist aber den eigenen Angaben dabei nun 2,6 dBA lauter als derselbe Lüfter auf dem Vorgänger (21,1 dBA vs 23,7 dBA). Es liegen auch noch weitere Klammern bei, mit denen sich ein zusätzlicher 120 mm Lüfter auf dem Kühler montieren lässt. Man hat hier die kleinere Rahmenbreite gewählt, damit die Kompatibilität auch dann noch gewährleistet werden kann.

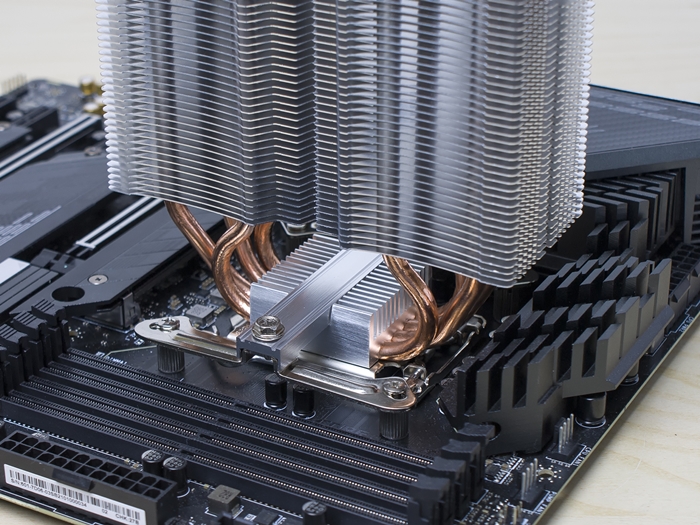

Im direkten Vergleich mit dem be quiet! Pure Rock Slim 2 wirkt der Shadow Rock Slim 2 echt riesig. Das Kühlungs-Potenzial fällt aber auch höher aus. Der Shadow Rock Slim 2 soll bis zu 160W abführen können, der Pure Rock Slim 2 nur 130W. Dennoch bietet der Shadow Rock Slim 2 eine echt hohe Kompatibilität. Denn der Lüfter schließt für den RAM-Slots ab und auch der erste PCIe-Slot bleibt unberührt. Andere anliegende Bauteile überragt er einfach. Damit hat er leichte Vorteile gegenüber dem be quiet! Dark Rock 4, welcher zwar auch als Single-Tower daherkommt, aber über die RAM-Bänke ragt.

Lieferumfang & Kühlermontage

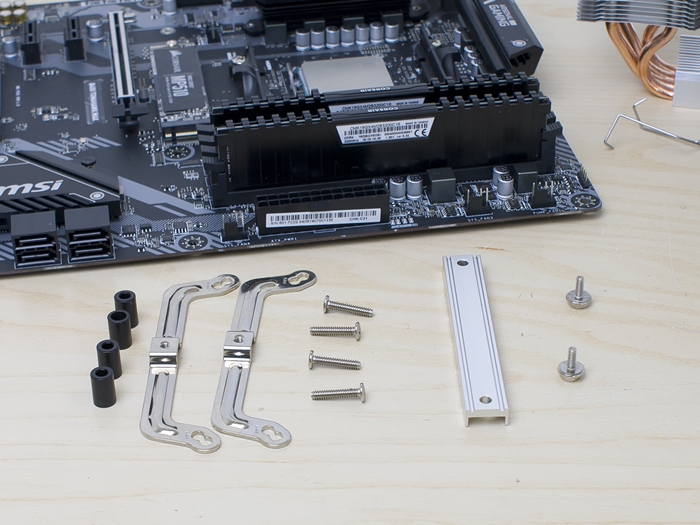

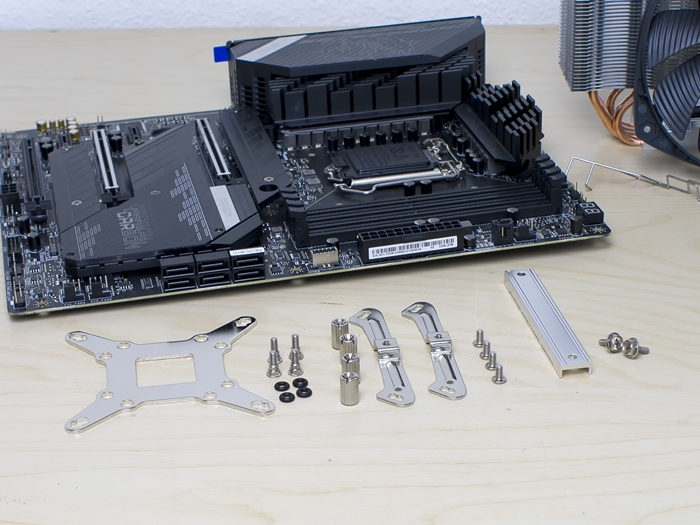

Anders als beim be quiet! Pure Rock Slim 2, liegt beim be quiet! Shadow Rock Slim 2 Wärmeleitpaste bei und ist nicht direkt aufgetragen. Wie bereits angesprochen kommt das neuere Montage-System zum Einsatz, welches nicht nur bei den meisten anderen Luftkühlern Verwendung findet, sondern auch bei der be quiet! Pure Loop und be quiet! Silent Loop 2. Hier ist das Set wie beim Shadow Rock 3 nicht beschichtet. Auch das spart natürlich etwas kosten bei der Herstellung. Ebenso das Weglassen eines Schraubendrehers...

- Intel: LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA2066, LGA2011(-3)

- AMD: AM4, AM3(+)

Montage auf Sockel AM4

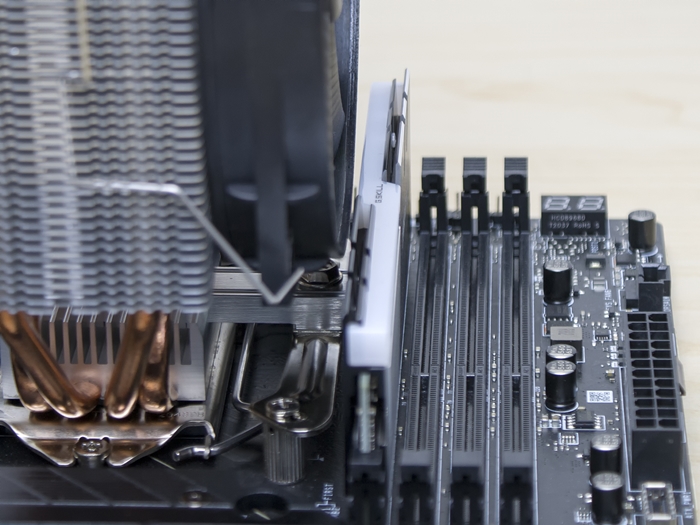

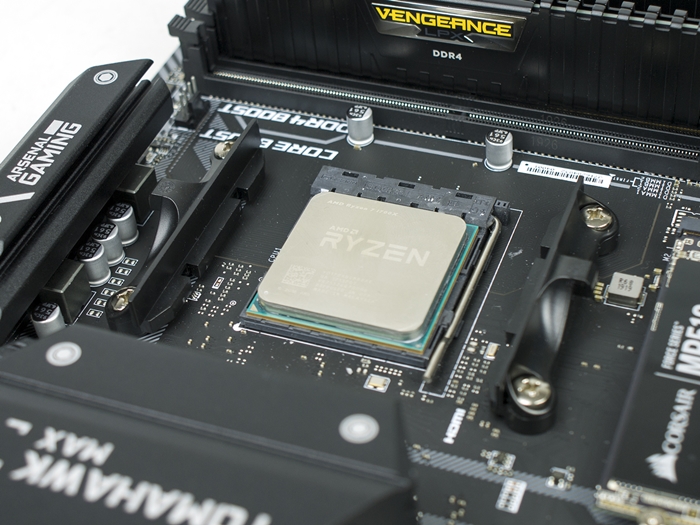

Die Montage auf dem Sockel AM4 von AMD erfolgt mit der originalen Backplate. Die beiden Brücken müssen allerdings zuvor abmontiert werden, bevor man die Komponenten aus der Verpackung des Kühlers benötigt. Auf die herausstehenden Gewindehülsen werden die schwarzen Kunststoff-Hülsen gesteckt, was nur in einer Orientierung erfolgen kann. Auf diese legt man dann die AMD-Brücken und fixiert sie mit den langen Schrauben an der Backplate. Dann kann man schon schon den Kühler aufsetzen und diesen mittels der Strebe fest machen. Federn oder dergleichen gibt es nicht. Die Schrauben werden einfach komplett angezogen. Wie man erkennen kann, biegen sich dann die Brücken auch leicht durch. Der Hersteller wird aber sicherlich für den passenden Anpressdruck sorgen. Kompatibilitätsprobleme gibt es auf dem MSI B450 Tomahawk Max nicht. Auch der RAM bleibt unberührt.

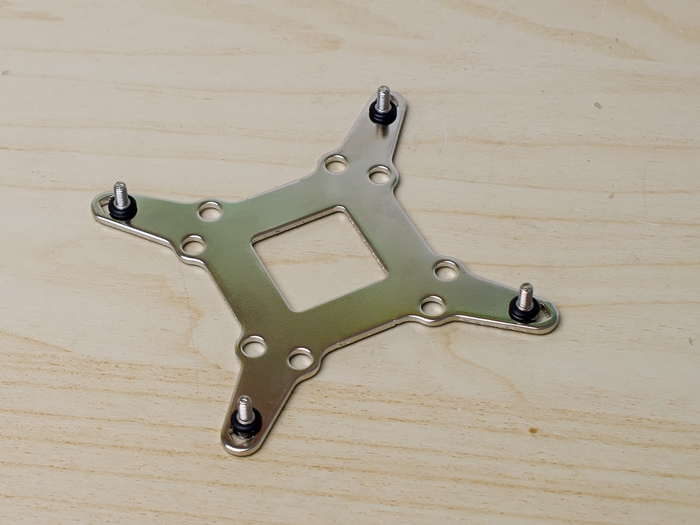

Montage auf Sockel 1200

Die Montage auf dem Sockel 1200 (bzw. auch den anderen Intel Mainstream-Sockeln) ist mal wieder mit etwas mehr Aufwand verbunden. Zunächst bereitet man die Backplate vor. Die kleinen Gewindestifte werden mit O-Ringen fixiert, was minimal fummelig ist. Hat man sie von hinten aufgelegt, werden auf der Vorderseite auf die Gewinde die Abstandshalter aufgeschraubt. Auf diese montiert man dann die Intel-Brücken, wobei man darauf achten muss, wie man den Kühler orintiert haben will. Sind diese befestigt, kann man den Kühler aufsetzen und mit der Strebe fixieren. Auch auf dem MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI kommt es zu keinen Konflikten mit anderen Bauteilen, auch nicht dem RAM.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer dasselbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

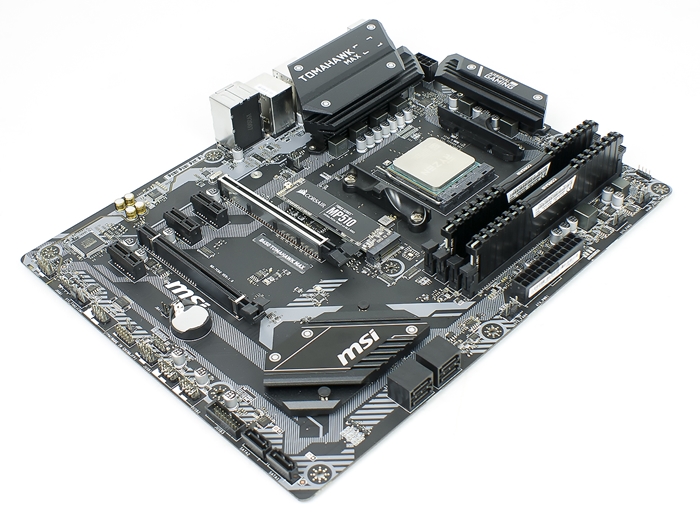

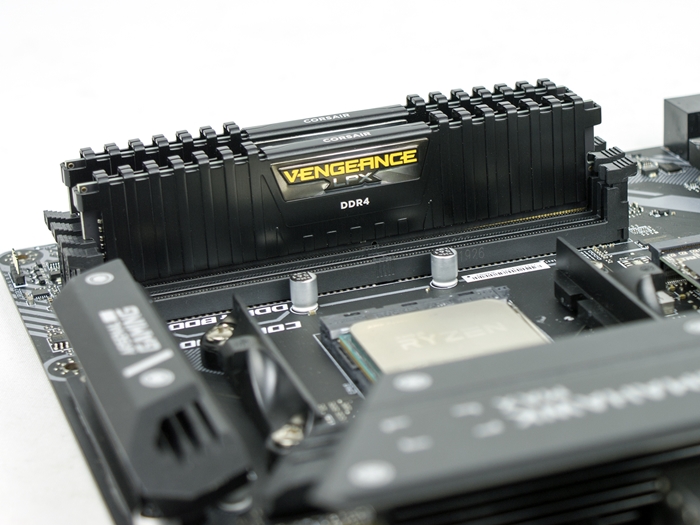

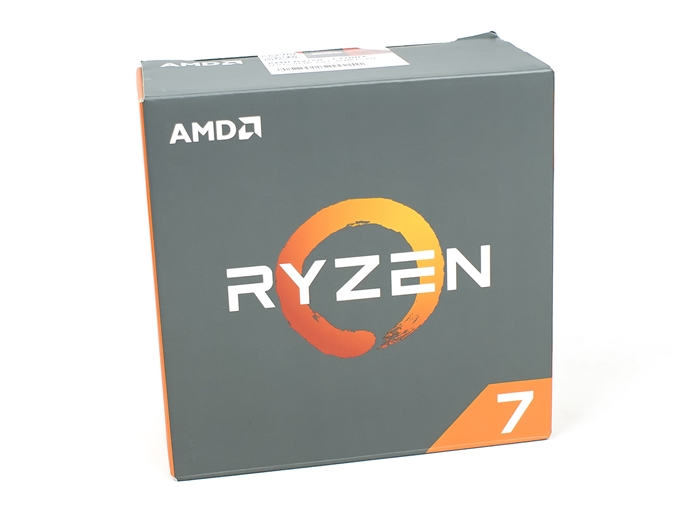

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16 GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

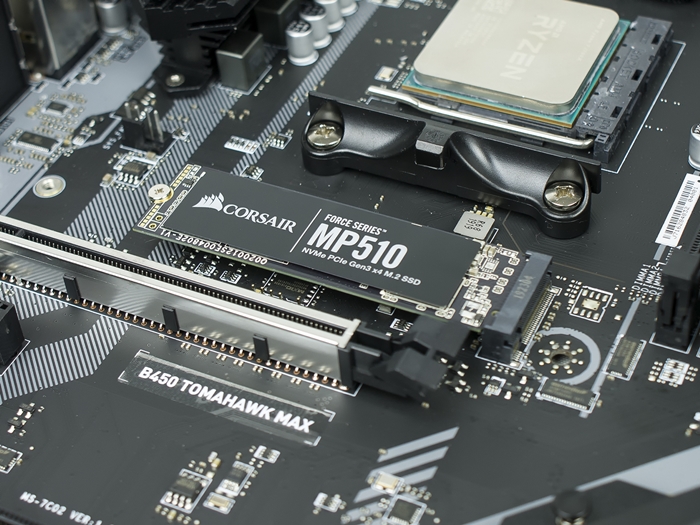

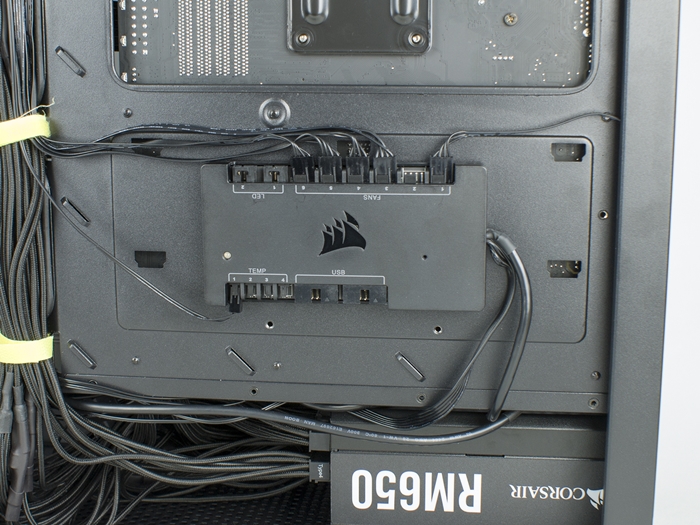

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135 mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240 GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung drehzahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

Das Kühler-Setup |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen 7 1700X | |

| Mainboard: | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage: | Corsair MP510 240GB | |

| RAM: | 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil: | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte: | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse: | Corsair Carbide 678C | |

| Controller: | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

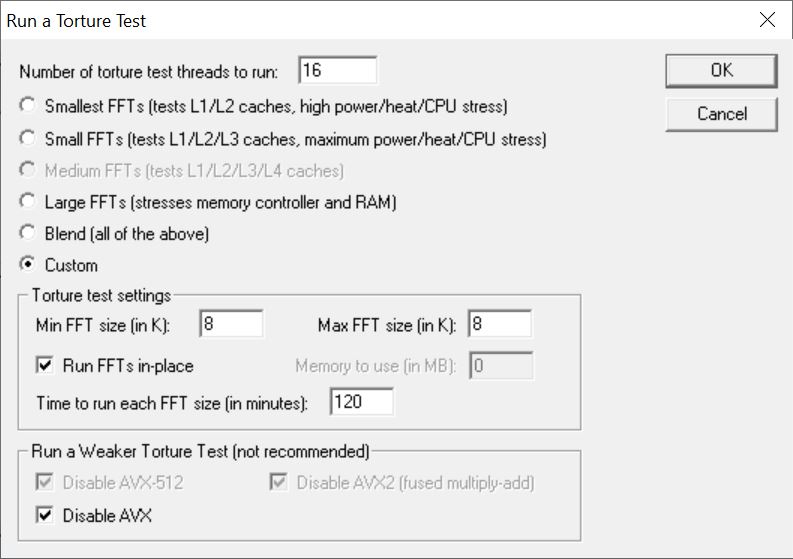

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drehzahlstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Temperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Prozessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drehzahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

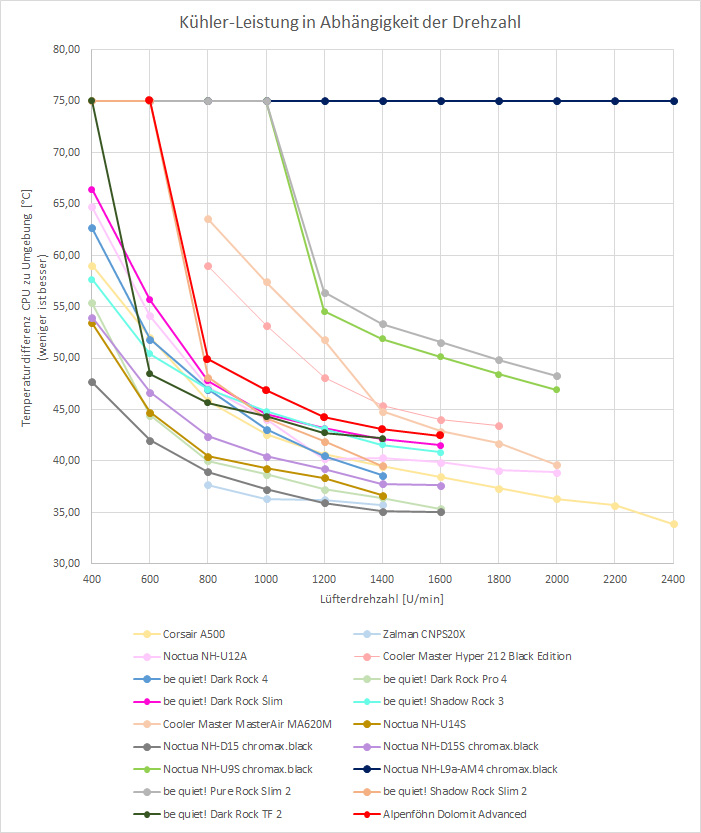

Messwerte: Temperatur

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen, der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

Bei 400 U/min und 600 U/min kam es im Test zu einer Drosselung der CPU-Leistung bzw. einem Absenken des Taktes aufgrund des Erreichens des Temperatur-Limits. Bei 400 U/min lagen so nur noch 2,5 GHz und bei 600 U/min nur 3,15 GHz an. Erst bei 800 U/min konnte wieder der eingestellte Takt von 3,5 GHz gehalten werden. Der be quiet! Pure Rock Slim 2 und Noctua NH-U9S chromax.black brauchten mit ihren kleinen 92 mm Lüftern dafür noch einmal 400 U/min mehr, also 1200 U/min. Das Ergebnis passt daher eigentlich schon ins Bild. Erstaunlich ist aber bspw., dass dem be quiet! Shadow Rock 3 und Cooler Master Hyper 212 Black Edition nicht das selbe Schicksal ereilte. Nach hinten Raus ist der Abstand zum be quiet! Dark Rock 4 dann aber nicht mehr so groß. Vor allem im unteren Drezhalbereich krankt die Leistung aber etwas. Vielleicht liegt das am engen Abstand der Lamellen. Denn beim Shadow Rock stehen sie bspw. weiter auseinander.

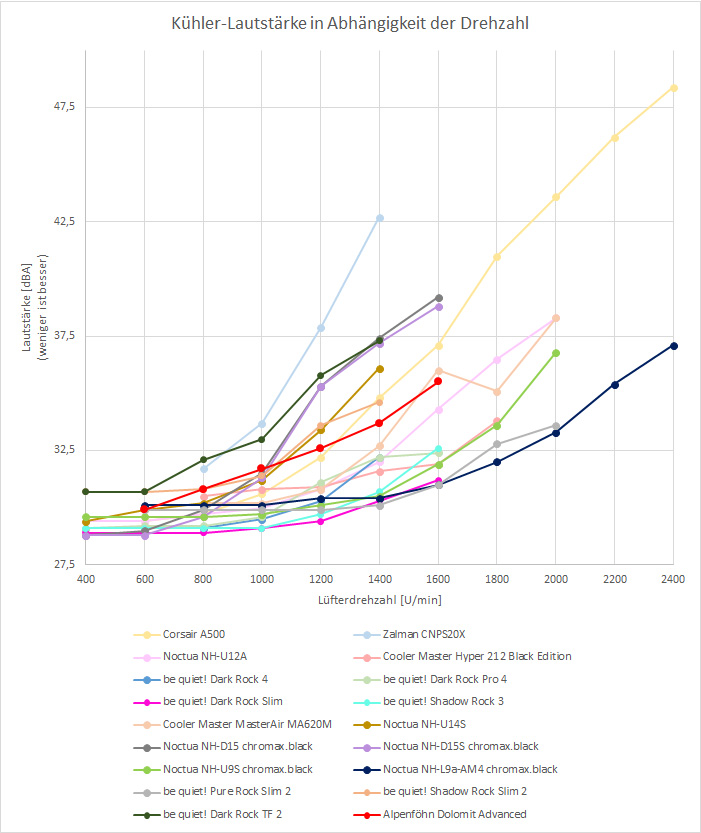

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Zentimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140 mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Die Lautstärke lässt sich irgendwie als typisch für einen Kühler mit großem Lüfter beschreiben. Der be quiet! Shadow Rock Slim 2 mit seinem 135 mm Lüfter verhält sich hier ähnlich wie der Noctua NH-U14S mit 140 mm Lüfter. Dass allerdings der be quiet! Dark Rock 4 besser abschneidet, verwundert schon. Der Lüfter sollte nämlich derselbe sein. Vielleicht gibt es dort aber weniger Verwirbelungen an den Finnen, ergo weniger Geräusche.

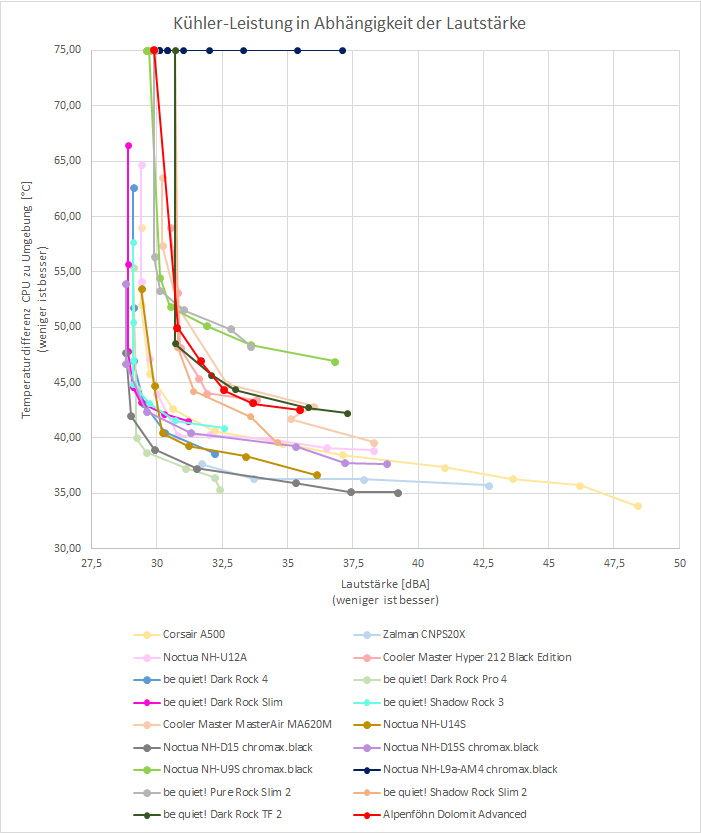

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemessenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Aufgrund der hohen Messungen bei der Lautstärke, fällt die Effizienz nicht besonders gut aus. Es ist auch hier wieder schwierig die direkte Konkurrenz auszumachen. Geht man nach der Größe des Kühlers, dann muss er sich bspw. dem Noctua NH-U14S klar geschlagen geben. Auch der be quiet! Dark Rock 4 schneidet besser ab. Die beiden genannten sind aber preislich auch etwas höher angesiedelt. In der selben Preisklasse befindet sich aktuell leider kein anderer Kühler, außer dem be quiet! Shadow Rock 3, welcher die bessere Effizienz an den Tag legt.

Fazit

Dass be quiet! dem Shadow Rock Slim 2 ein Update verpasst, ist grundsätzlich eine gute Sache. Denn das Montage-Kit ist bei der neuen Variante nun deutlich benutzerfreundlicher. Zudem wird AM4 jetzt sozusagen nativ unterstützt. Die zweite Änderung betrifft die Konstruktion des Kühlers bzw. den Boden - und hier hat der Hersteller sozusagen den roten Stift angesetzt. Statt einer Bodenplatte aus dem Vollen, gibt es jetzt "nur" noch Heatpipe Direct Touch. Bei einem Kühler mit einer UVP von über 40 € sollte man hier eigentlich mehr erwarten, so meine persönlich Meinung. Das wurde beim be quiet! Shadow Rock 3 auch schon bemängelt.

Bei der Leistung zeigt sich der Kühler zwiegespalten. Im unteren Drehzahlbereich ist er mit der Abwärme des Ryzen CPU etwas überfordert aber mit steigender Drehzahl verhält er sich dann so, wie es von einem Kühler mit großem Lüfter auch erwartet wird. Die Lautstärke geht hier aber einher, sodass er zwar insgesamt nicht zu den lauten Modellen gehört, aber im direkten Vergleich bei gleicher Drehzahl schon etwas heraussticht. Davon sollte man sich aber nicht blenden lassen. Einem Noctua NH-U14S oder be quiet! Dark Rock 4 kann der Kühler aber nicht das Wasser reichen. Diese spielen aber auch in einer anderen Preisklasse.

Da der Vorgänger nicht zur Hand war, ließ sich ein direkter Vergleich leider nicht anstellen. Ob sich der Schritt zu HDT (Heatpipe Direct Touch) also negativ auf die Leistung auswirkt, kann so nicht definitiv gesagt werden. Es hinterlässt aber einen faden Beigeschmack, da der Kühler aktuell sogar etwas teurer als der Vorgänger ist, obwohl für viele Bereiche das selbe Tooling genutzt werden kann und der Lüfter auch kein neuer ist. Mit einer UVP von 45,90 Euro ist der be quiet! Shadow Rock Slim 2 aber fair bezahlt, andere Kühler mit 140 mm Lüfter kosten ähnlich viel. Aber die Konkurrenz mit 120 mm Lüfter, ähnlicher Leistung und geringerem Preis ist groß.

be quiet! Shadow Rock Slim 2