Auch wenn es der Hersteller nicht so bewirbt, kann die Corsair MP400 als Nachfolger der MP300 (zum Testbericht) verstanden werden. Denn dadurch, dass auch die neueren Mainstream-Plattformen viele schnelle Lanes anbieten, braucht beim NVMe Laufwerk keine Beschneidung mehr stattfinden. Um dennoch einen günstigen Einstieg gewährleisten zu können, setzen die neuen Datenträger auf QLC NAND. Wie sich das auswirkt, zeigt der folgende Test.

Auch wenn es der Hersteller nicht so bewirbt, kann die Corsair MP400 als Nachfolger der MP300 (zum Testbericht) verstanden werden. Denn dadurch, dass auch die neueren Mainstream-Plattformen viele schnelle Lanes anbieten, braucht beim NVMe Laufwerk keine Beschneidung mehr stattfinden. Um dennoch einen günstigen Einstieg gewährleisten zu können, setzen die neuen Datenträger auf QLC NAND. Wie sich das auswirkt, zeigt der folgende Test.

Mit beschnitten ist in der Einleitung gemeint, dass frühere Einstiegs-PCIe-SSDs nur mit zwei statt vier Lanes angebunden wurden. Das trifft eben auch auf die Corsair MP300 zu, wodurch diese grundsätzlich etwas langsamer ist als die großen Geschwister. Da aber sowohl bei AMD als auch bei Intel genügend schnelle Anbindungen zur CPU bzw. dem Chipsatz zur Verfügung stehen, hat man die Möglichkeit mehrere PCIe-SSDs zu verbauen, welche mit x4 angebunden sein können. Eben dies macht auch die Corsair MP400-Serie. Damit der bessere Controller den Kostenvorteil nicht komplett zunichte macht, setzt man hier allerdings keinen TLC NAND wie bei der Corsair MP510 ein, sondern setzt auf QLC NAND.

Corsair MP400 mit 2TB im Detail

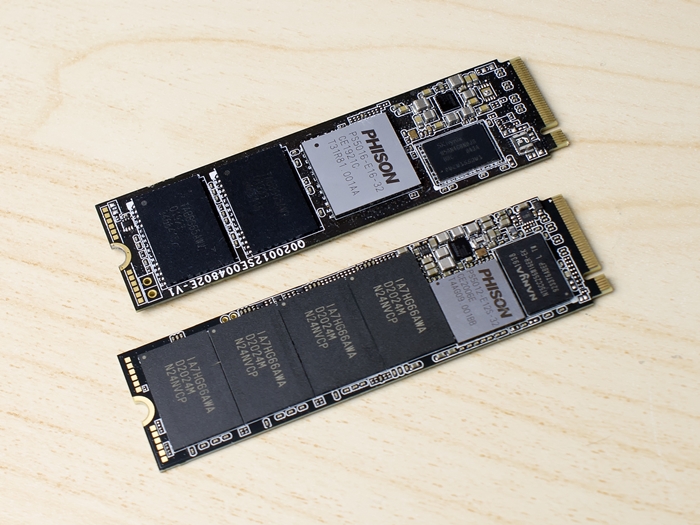

Wie üblich handelt es sich bei der MP400 um eine 2280-M.2-SSD, sie misst also 22x80mm. Äußerlich hat der Hersteller sonst keine Besonderheiten am Laufwerk vorgenommen. Es ist also kein Kühler vorhanden und auch ein Kupfer-Sticker wie noch bei der MP300 ist nicht vorhanden. Beides braucht es aber aktuell auch kaum noch, schaut man sich an wie viele Mainboards bereits ab Werk mit M.2-Heatspreader bestückt sind.

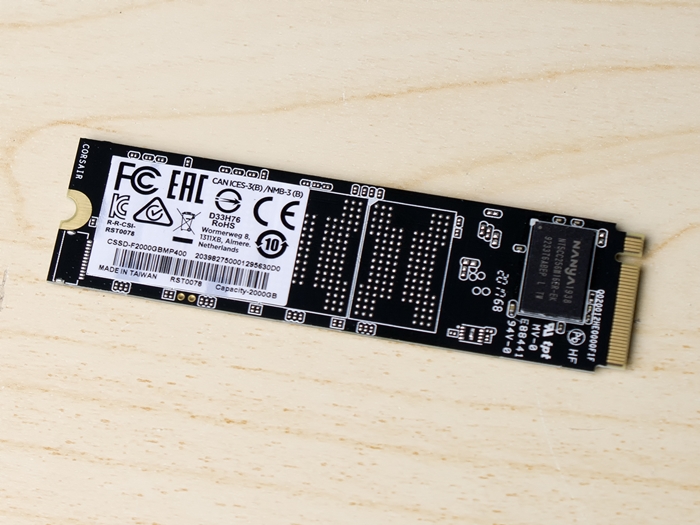

Was man aber auf der Rückseite beim vorliegenden Modell mit 2TB schon sehen kann, dass noch Platz für mehr NAND-Chips vorhanden ist. Erwähnt wurde bereits, dass die MP400 auf QLC NAND setzt, welcher es ermöglicht, dass nun auch größere Kapazitäten als 4TB auf einem 2280-Datenträger angeboten werden können. Und genau das ist hier auch der Fall - die MP400 ist auch mit 8TB erhältlich. Da es sich um die erste QLC SSD im Testfeld handelt, wollen wir auf den Zellentyp noch einmal etwas genauer eingehen. Zunächst aber ein kurzer Vergleich der vier verschieden erhältlichen MP400 SSDs.

| Corsair MP400 | ||||

| Kapazität | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB |

| Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 | |||

| Lesen | 3480 MB/s | |||

| Schreiben | 1880 MB/s | 3000 MB/s | ||

| IOPS 4K | 190k/470k | 380k/560k | 610k/710k | 610k/710k |

| Speicher | 3D-NAND QLC | |||

| Controller | Phison E12S | |||

| Cache | ? | 1GB, DDR3 | ? | |

| TBW | 200 TB | 400 TB | 800 TB | 1.6 PB |

| Preis (UVP) | 144,99€ | 289,99€ | 649,99€ | 1499,99€ |

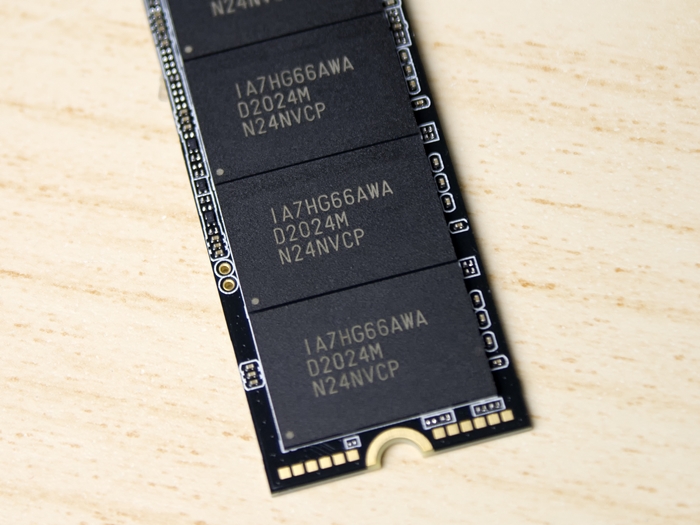

Allgemein auch, weil zum verbauten QLC NAND (IA7HG66AWA) keine genaueren Informationen vorliegen. Vermutlich stammt der von Micron, da dieser bislang häufiger bei SSDs vorzufinden war. Aber auch Toshiba/WD könnten für den NAND verantworltich sein, da Corsair bei den anderen Datenträgern zu diesem/diesen Herstellern greift. Sicherheit besteht beim verwendeten Controller. Es kommt der Phison PS5012-E12S zum Einsatz, welcher eine Anbindung mittels vier PCIe 3.0 Lanes erlaubt. Im Vergleich zum E12 ist der E12S etwas geschrumpft, erhält ein Metall-Gehäuse, kann mit mehr Kapazität umgehen, halbiert dabei allerdings auch den eingesetzten DRAM-Cache. Dieser stammt von Nanya. Hinter dem mit "NT5CC256M16ER-EK" gelabeltem Chip verbergen sich 512MB DDR3 RAM, da zwei davon vorhanden sind also insgesamt 1GB beim 2TB Modell. Das stand sonst schon dem 1TB Modell zur Verfügung.

Kurzer Exkurs - QLC NAND

Die Bezeichnung QLC leitet sich genau wie bei den anderen NAND-Typen aus der Anzahl der Speicherzustände pro Zelle ab. Hier sind es vier Bit pro Zelle, es handelt sich also um Quadrupel-Level-Cells. Insgesamt gibt es beim QLC NAND also 16 Spannungszustände. Das erhöht offensichtlich die Speicherdichte noch einmal um 33% gegenüber TLC NAND, macht den Prozess des Speicherns aber auch komplexer.

|

|

Das wirkt sich direkt auf die Geschwindigkeit beim Schreiben aus, da dies aufwändiger und langwieriger ausfällt. Ebenso gibt es aufgrund der Komplexität einen Rückschritt bei der Haltbarkeit. Die Anzahl der Schreibzyklen sinkt auf 1.000 P/E-Zyklen gegenüber 3.000 P/E-Zyklen des TLC NANDs. Während man dem Geschwindigkeitsverlust noch mit einem SLC-Cache auffangen kann, was man auch schon zum Standard beim TLC NAND wurde, lässt sich der geringeren Haltbarkeit nicht entgegenwirken. Die Unterschiede werden beim Vergleich der 1TB Modelle der verschiedenen Serie von Corsair noch einmal recht deutlich. Insgesamt lässt sich sagen, dass sich ein Laufwerk mit QLC NAND eher für den Einsatz mit mehr Lese- als Schreiboperationen eignet. Auch das sieht man sehr deutlich am folgenden Vergleich.

| Corsair MP300 | Corsair MP400 | Corsair MP510 | Corsair MP600 | |

| Schnittstelle | PCIe 3.0 x2 | PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | |

| Lesen | 1600 MB/s | 3480 MB/s | 3480 MB/s | 4950 MB/s |

| Schreiben | 1080 MB/s | 1880 MB/s | 3000 MB/s | 4250 MB/s |

| IOPS 4K | 240k/210k | 190k/470k | 610k/570k | 680k/600k |

| Speicher | 3D-NAND TLC | 3D-NAND QLC | 3D-NAND TLC | |

| Controller | Phison E8 | Phison E12S | Phison E12 | Phison E16 |

| Cache | 1GB, DDR3 | ? | 1GB, DDR4 | |

| TBW | 600 TB | 200 TB | 1.7 PB | 1.67 PB |

Unser Datenträger Testsystem für die Messungen

Um die Corsair Force MP600 richtig testen zu können, musste der Unterbau getauscht werden. Das ASUS Prime B350-Plus wurde durch das MSI MEG X570 ACE und der AMD Ryzen 3 1300X durch den AMD Ryzen 7 3700X ersetzt. Dieser Wechsel wurde zunächst beibehalten, da die Änderungen zum vorherigen Plattform nur gering ausfallen.

Cache- und Temperatur-Test

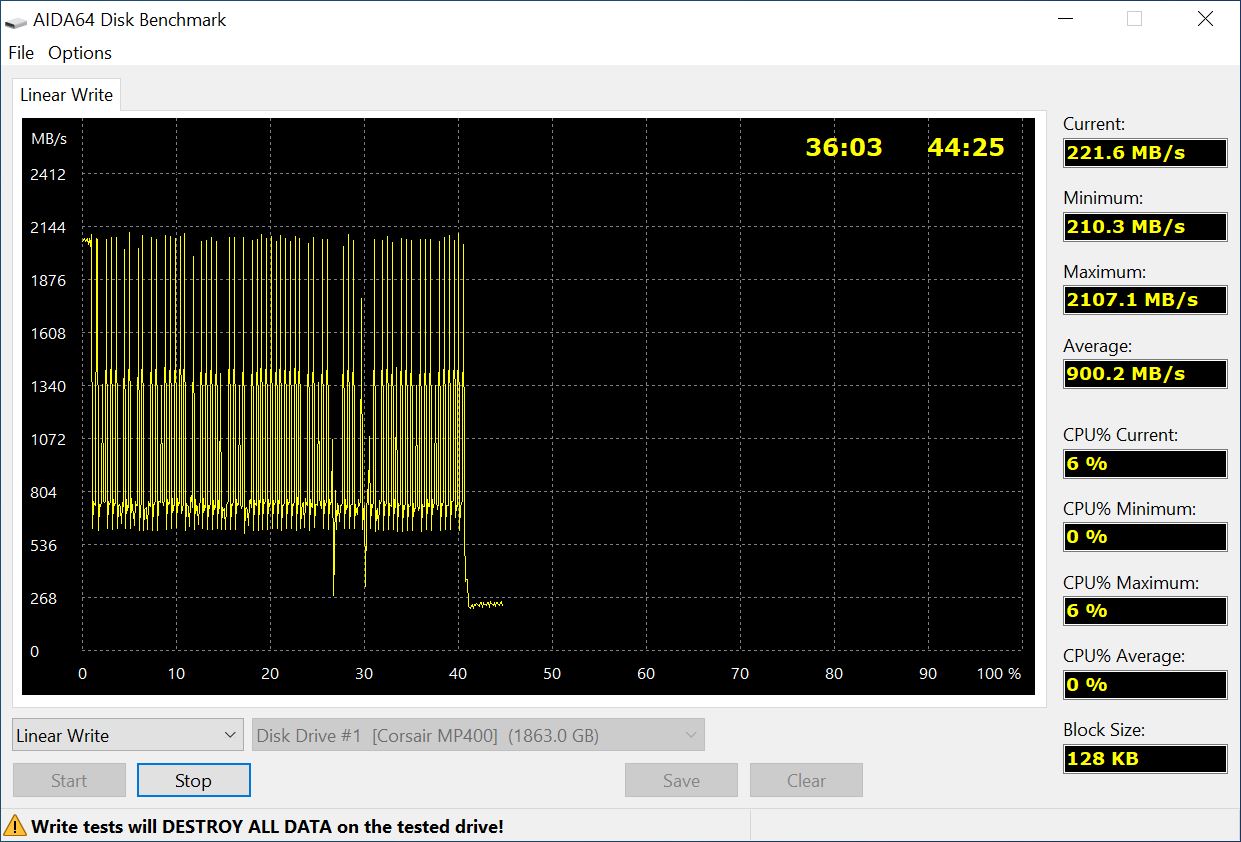

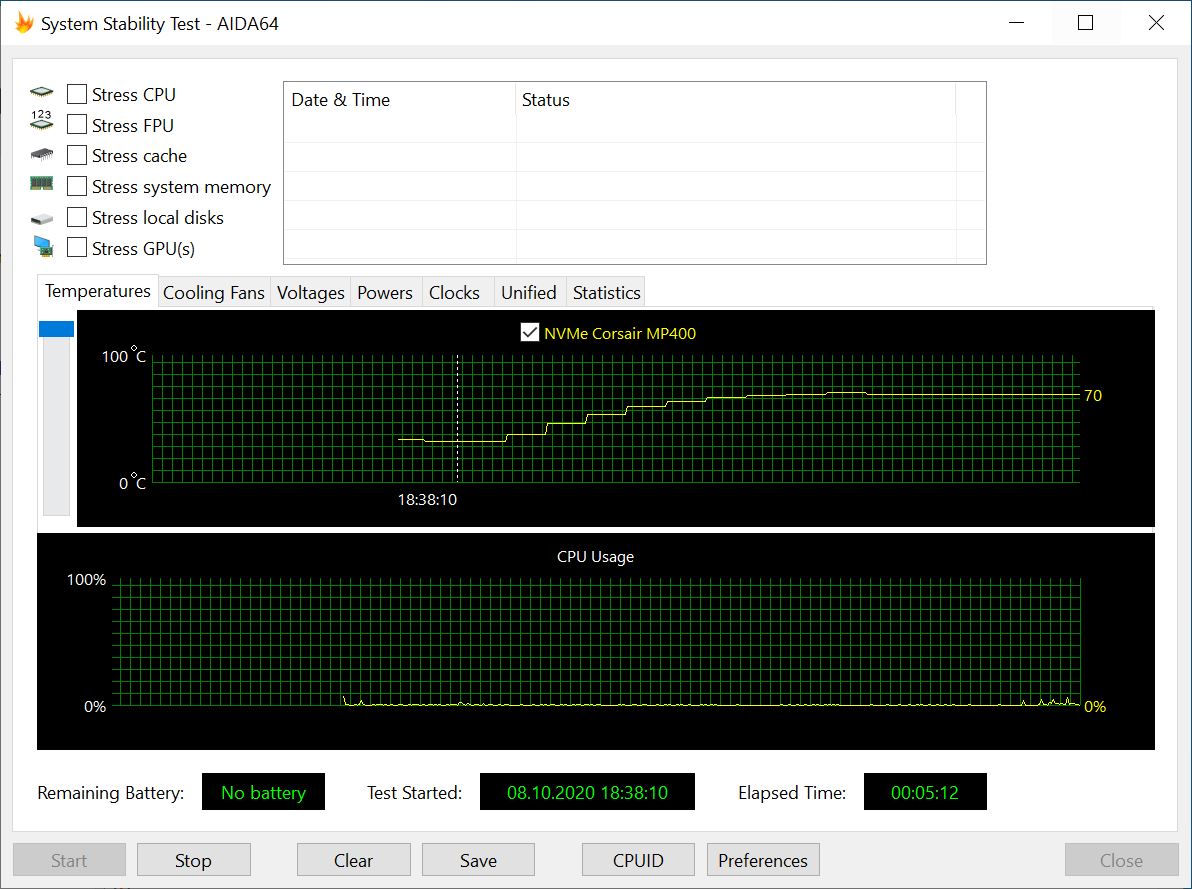

Für den pseudo SLC-Cache- sowie Temperatur-Test wird AIDA64 verwendet. Mit einer Blockgröße von 128kB wird das Laufwerk linear beschrieben.

Wie man sieht, gibt es scheinbar einen statischen und einen dynamischen SLC-Cache. Der statische wird immer wieder gelöscht, wodurch die Schwankung am Anfang zustande kommt. Daduch, dass die Auflösung des Diagramms nicht so hoch ist und die SSD mit 2TB sehr groß ist, ist die Auswertung des statischen Caches schon etwas fehlerbeahftet. Wir kommen auf eine Größe von ~16-17GB. Der dynamische Cache endet scheinbar bei ~40%, was bei schreibbaren 1863GB in etwa 745GB entspricht. Dieser ist aber natürlich nur dann so groß, wenn das Laufwerk zuvor komplett leer war.

Die Temperatur wurde ohne M.2-Kühler und Lüfter durchgeführt. Hier zeigt sich, dass die SSD schon sehr schnell an Temperatur zunimmt. Die Treppenstufen des Diagramms entsprechen immer 20s. Eine Drosselung durch die Temperatur konnte noch vor dem Erreichen des dynamischen Caches festgestellt werden. Am Ende pendelte sich das Laufwerk bei ~70°C ein, wobei die Geschwindigkeit dann in einem deutlich niedrigerem Bereich pendelte als mit Kühler.

| Zeit in Sekunden | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |

| Temperatur in °C | 34 | 38 | 47 | 54 | 60 | 64 | 67 | 69 | 70 | 71 | 70 |

Benchmark: AS SSD

Kommen wir nun zu einem interessanten Test, der für die Durchführung zufällige Daten verwendet. Dadurch lässt sich die Leistung, die der Nutzer im Alltag erwarten kann, schon eher messen. Doch vorher ein kurzes Wort zum AS SSD Benchmark, der ausschließlich für die Bestimmung der Leistung von SSDs gedacht ist.

Neben der Messung von Lese- und Schreibgeschwindigkeiten zufälliger Daten (nicht besonders gut komprimierbar), steht noch ein Kopier-Benchmark zur Verfügung, der drei Szenarien abbildet: ISO, Programm und Spiel. In jedem Fall werden die Dateien (ISO: 2 große Dateien; Programm: viele kleine und wenige große Dateien; Spiel: viele große und wenige kleine Dateien) gleichzeitig auf der SSD geschrieben und gelesen. Als letztes Werkzeug steht ein Kompressions-Benchmark zur Verfügung. Dieser verdeutlicht anschaulich wie hoch die Lese- und Schreibraten sind, wenn die Daten schlecht komprimierbar (X-Achse: 0%) bis sehr gut komprimierbar (X-Achse: 100%) sind. Weitere Infos zu diesem Benchmark kann man auf unserer Datenträger Testsystem Seite nachlesen.

Sequentielles Lesen / Schreiben

Beim sequentiellen Lesen liegt die MP400 leicht hinter den Laufwerken mit TLC NAND zurück. Eigentlich sollte sie hier allerdings die selbe Leistung bieten können. Unterschiede sollten sich theoretisch erst beim Schreiben aufzeigen, was aber auch konkret der Fall ist. Da das Sample mit 2TB bestückt ist, liegt die MP400 hier vor den Datenträgern mit ~500GB, allerdings auch hinter den ~1TB Datenträgern mit TLC NAND. Irgendwie schon etwas erstaunlich, denn der SLC Cache sollte hier bei weitem nicht ausgereizt sein, wodurch die SSD eigentlich auf dem Niveau einer MP510, Viper VPN100 oder auch Seagate FireCuda 510 liegen sollte.

Zufälliges 4K-Lesen / Schreiben

Das oben posulierte Verhalten zeigt sich zumindest beim 4K-Lesen und -Schreiben, was im Alltag meistens eine etwas größere Rolle spielt. Hier spielt die MP400 in der oberen Liga mit bzw. beim Lesen beinahe exakt auf dem Level der Corsair MP600 und MP510. Beim Schreiben fällt der Abstand zu den beiden genannten aber auch nicht groß aus.

Zufälliges 4K-64 Thrd Lesen / Schreiben

Auch bei längerer Warteschleife fällt das Ergebnis bei den 4K-Operationen ähnlich aus. Sie liegt hier im Bereich der 1TB NVMe SSDs mit TLC NAND bzw. auf dem Level der anderen Datenträger mit Phison E12 Controller.

Kopier-Benchmark

Der Kopierbenchmark von AS SSD offenbart bei einer einzelnen großen Datei (ISO), dass die MP400 hier nicht mit den TLC-Laufwerken mithält. Eigentlich auch hier merkwürdig, denn der SLC-Cache dürfte beim 2TB Modell schon größer ausfallen als die Testdatei des Benchmarks, sodass eigentlich die volle Geschwindigkeit abgerufen werden sollte. Bei gemischten Datein holt das Laufwerk dann aber wieder auf die 1TB TLC PCIe-SSDs auf bzw. überholt die kleineren Laufwerke im Testfeld. Gleiches gilt bei vielen kleinen Datein. Der Abstand von bis zu 600 MB/s ist aber schon beachtlich. Hier zeichnet sich also schon etwas ab, dass die MP400 eher für Leseoperationen ausgelegt ist bzw., dass wenn man viele Schreiboperationen durchführt, es bessere Alternativen gibt.

Benchmark: Crystal Disk Mark

Ergänzend zum AS-SSD Benchmark setzen wir den Benchmark Crystal Disk Mark ein. Mit Crystal Disk Mark kann jede Art von Datenspeicher getestet werde. Nach Belieben kann man dabei zwischen gut komprimierbaren Daten und zufälligen Daten wählen. Ein Unterschied zum AS-SSD Benchmark ist die wählbare Größe der Testdatei, wodurch man beispielsweise wunderbar unterschiedliche Größen bei USB Speicher Sticks bedienen kann. Weitere Infos zu diesem Benchmark kann man auf unserer Datenträger Testsystem Seite nachlesen.

Sequentielles Lesen / Schreiben

Interessant ist, dass die Corsair MP400 mit 2TB ihre Zielvorgaben im CrystalDiskmark nicht komplett erfüllen konnte, obwohl dieser auch von den Hestellern genutzt wird um die sequentiellen Lese- und Schreibraten anzugeben. Eigentlich sollte die SSD wie viele andere im Testfeld auch, die Bandbreite der Schnittstelle voll ausreizen können, zumindest beim Lesen. Ihr fehlen aber ~500MB/s. Auch mehrfaches testen und verschiedene Versionen des Benchmarks brachten keine anderen Ergebnisse. Beim Lesen wird der Wert allerdings ziemlich genau getroffen, womit man auf einem sehr guten Level liegt. Vor allem, wenn man verlgeicht was der vermeintliche Vorgänger MP300 vorweisen konnte.

Zufälliges Lesen / Schreiben 4K

Beim 4K Lesen und Schreiben zeigt sich dann wiederrum ein ähnliches Verhalten wie beim AS SSD Benchmark - hier schwimmt die MP400 im Bereich der Viper VPR100, Corsair MP510 und Seagate FireCuda 510 mit, welche allesamt auch den Phison E12 einsetzen und 1GB DRAM-Cache besitzen, aber TLC statt QLC NAND verbauen.

Zufälliges Lesen / Schreiben 4K-32

Und auch mit geänderter Warteschlange zeigt sich weider ein ähnliches Bild, wie man gut sehen kann.

Benchmark: PCMark 8 Storage

Wer kennt ihn nicht – den PCMark 8 von Futuremark. Mit ihm lassen sich praxisnahe Benchmarks durchführen, wobei die Ergebnisse weltweit auf der Webseite von Futuremark mit anderen Systemen verglichen werden können. Für unsere Messungen verwenden wir nur einen Teil der zur Verfügung stehenden Optionen, und zwar den Bereich system storage suite.

Der Mix der Operationen des PCMark 8 hätte der Corsair MP400 zum Verhängnis werden können, aber auch hier macht sie eine recht gute Figur, bedenkt man ihre Stellung bzw. Ausrichtung. Beim Score zeigt sich der Performacne-Verlust noch nicht so deutlich, bei der Bandbreite sieht man dann aber recht deutlich, dass sie nicht um die Leistungskrone ringt, sondern eher im Einstiegsbereich der PCIe-SSDs zu verordnen ist. Viel Abstand zur MP300 kann sie hier bspw. nicht aufbauen.

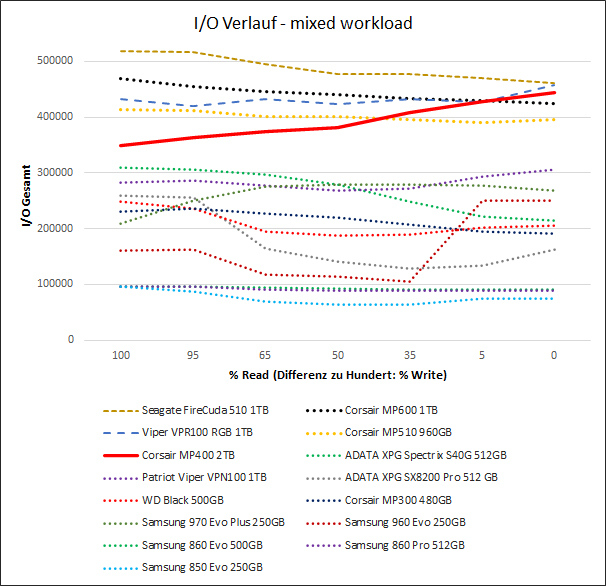

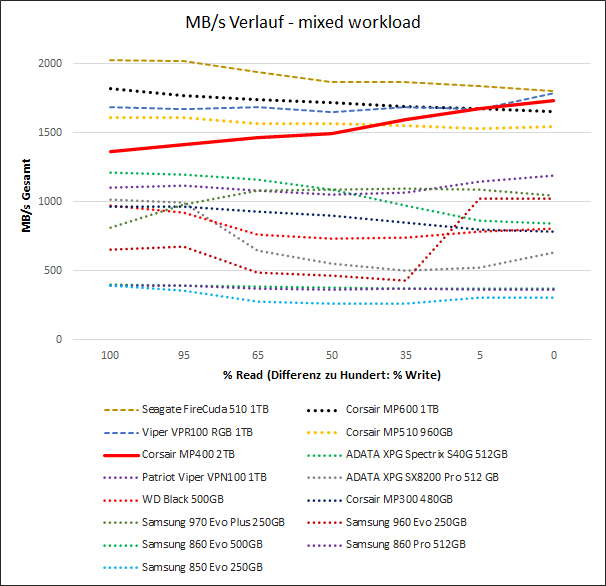

Benchmark: IOmeter mixed workload

Wir sind der Überzeugung, dass es zukünftig nur noch schwer möglich sein wird die Leistung von SSDs anhand einfacher Benchmarks wie AS SSD, ATTO oder Crystal Disk Mark ermitteln zu können. Viel zu komplex sind die Arbeitsweisen moderner Halbleiterlaufwerke geworden, sodass die Ergebnisse mit zuvor genannten Benchmark-Programmen zwar einen grundlegenden Vergleich verschiedener Modelle zulassen, jedoch wenig Aussagekraft bezüglich Langzeitnutzung und Arbeitsleistung im Alltag bieten.

In unseren Tests wollen wir jedoch genau diese Eigenschaften möglichst detailliert untersuchen, was uns zu einem weiteren Benchmark mittels Iometer auffordert. Dabei wollen wir den sogenannten „mixed workload“ betrachten. Darunter versteht man die erbrachte Leistung einer SSD bei der Belastung mit unterschiedlichen Verhältnissen von Lese- und Schreibzugriffen im selben Moment.

Je nach Art des Einsatzes variiert das Verhältnis von Lese- und Schreiblast auf eine SSD, was hiermit nachgestellt wird. Ein normaler workload während des Surfens im Internet könnte bei 65%/35% (Lesen/Schreiben) liegen, wobei ein Action-Shooter eher in Richtung 95%/5% (Lesen/Schreiben) geht. Kopiert man eine Datei, wobei die Quelle und das Ziel auf demselben Laufwerk liegen, entspricht dies einer 50%/50% Belastung, denn dieselbe Datenmenge, welche geschrieben werden muss, wird zuvor gelesen.

Die Messung wird in mehreren Schritten durchgeführt, wobei mit einer 100%igen Leseleistung ohne Schreibleistung begonnen wird. Die darauf folgenden Schritte stehen dann im Verhältnis von 95% zu 5%, 65% zu 35%, 50% zu 50%, 35% zu 65% und 5% zu 95%, bis der abschließende Schritt mit 0% Leseleistung zu 100% Schreibleistung erreicht wurde. In Iometer werden vier Worker angelegt, die gleichzeitig auf die SSD zugreifen. Die Summe der Leistung aller Worker ergibt das dargestellte Ergebnis in unserem Graphen.

Die Leistung einer SSD kann schlussendlich als gut bezeichnet werden, wenn das Verhältnis zwischen Lesen und Schreiben, das dem selbst definierten Einsatz entspricht, möglichst hoch ist. Dafür muss sich der Nutzer aber im Vorfeld darüber im Klaren sein, wie dieser Einsatz aussieht. Die ideale SSD, die jedem Bedürfnis gerecht werden könnte, würde demnach von Anfang bis Ende eine gleichbleibende Gerade bilden, was aus technischer und ökonomischer Sicht (Kunden und Hersteller) jedoch nicht vorkommen wird.

Die Ergebnisse des I/O-Meter Benchmarks verwundern tatsächlich ein wenig. Aufgrund des Aufbaus des QLC NANDs wurde eigentlich komplett anders verlaufender Graph erwartet. Doch das Ergebnis lässt sich so interpretieren, als würde die MP400 bei steigender Schreiblast die Leistung der SSD ansteigen. Dadurch, dass eben dies beim QLC NAND komplexer ausfällt, wurde angenommen, dass das Laufwerk genau dann etwas einbricht. Insgesamt kann die Leistung hier allerdings somit als ziemlich gut bewertet werden.

Fazit

Mit der Corsaor MP400-Serie will der Hersteller genau das erreichen, wofür der verbaute QLC NAND gedacht ist, erschwingliche SSD-Datenträger mit hoher Kapazität und guter Leistung anzubieten. Schaut man sich das Datenblatt an, werden zumindest die Punkte Leistung und Kapazität direkt erfüllt. Die gesetzten Preisempfehlungen der verschiedenen Kapazitäten erscheinen so, als wären sie zum Höchststand der SSD-Preise verabschiedet worden. Wir gehen davon aus, dass diese noch einmal korrigiert werden oder zumindest der Markt die Preise auf ein korrekteres Maß drücken wird.

Das Ziel der hohen Leistung bzw. der Vergleichbarkeit mit einem TLC-NAND Laufwerk wie der Corsair MP510 kann die MP400 im Alltag eigentlich fast immer erfüllen. Bei größtenteils Leseoperationen sind die Unterschiede eigentlich nicht vorhanden, beim Schreiben kann es allerdings schon zu spürbaren Unterschieden kommen. Natürlich vor allem dann, wenn der SLC-Cache voll ist. Dann fällt die Schreibrate deutlich ab, was aber auch bei TLC-Laufwerken der Fall ist - nur halt nicht ganz so stark. Da leider keine Informationen vom Hersteller zur Größe des Caches preisgegeben werden, können wir hier auch nur schätzen bzw. das nennen, was im Test festgestellt wurde. Die Geschwindigkeit fiel auf unter 200MB/s, nachdem der dynamische Cache voll war. Der statische Cache wird auf 16GB geschätzt, was im Alltag eigentlich ausreichend sein sollte. Dass man allerdings keine offiziellen Angaben erhält, ist sehr schade bzw. auch ärgerlich.

Wie zum Anfang des Fazits angerissen, steht und fällt die Bewertung der Corsair MP400 eigentlich mit dem Preis. An sich handelt es sich um ein solides Laufwerk für den Alltag, allerdings sollten die Abstriche mit einem günstigen Preis abgefangen werden. Das ist akteull nicht der Fall. ~290€ UVP für das 2TB Modell sind einfach viel zu hoch. Auch die ~145€ für das 1TB Modell sind nicht zu rechtfertigen. PCIe SSDs mit TLC NAND sind am Markt günstiger zu bekommen und bieten mehr Vorteile. Nennen kann man hier bspw. sogar die Corsair MP510 aus eigenem Haus.

Corsair MP400