Will man dem Inneren seines Rechners etwas mehr Individualität verpassen, sind das Verbauen einer AiO-Wasserkühlung mit bzw. einer RGB-Beleuchtung erste, einfache Maßnahmen. Cooler Master geht bei der Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition noch einen Schritt weiter. Die komplette Wasserkühlung hat einen silbernen Anstrich erhalten, ist mit einer Beleuchtung versehen und setzt auf einen dreifach Lüfter.

Will man dem Inneren seines Rechners etwas mehr Individualität verpassen, sind das Verbauen einer AiO-Wasserkühlung mit bzw. einer RGB-Beleuchtung erste, einfache Maßnahmen. Cooler Master geht bei der Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition noch einen Schritt weiter. Die komplette Wasserkühlung hat einen silbernen Anstrich erhalten, ist mit einer Beleuchtung versehen und setzt auf einen dreifach Lüfter.

Nachdem zu Intel P4 und AMD Athlon 64 Zeiten bunte Hardware gang und gebe waren, hat sich in den letzten Jahren ein Trend zu einheitlich schwarzer Hardware entwickelt. Stellenweise brechen manche Hersteller hier aber auch wieder aus und zeigen auffälligere Designs. Silber bleibt dabei aber eine eher selten anzutreffende Farbe, auch wenn wir bspw. mit dem MSI X370 XPower Gaming Titanium oder Corsair Dominator Platinum Special Edition Contrast zwei Vertreter im Test hatten.

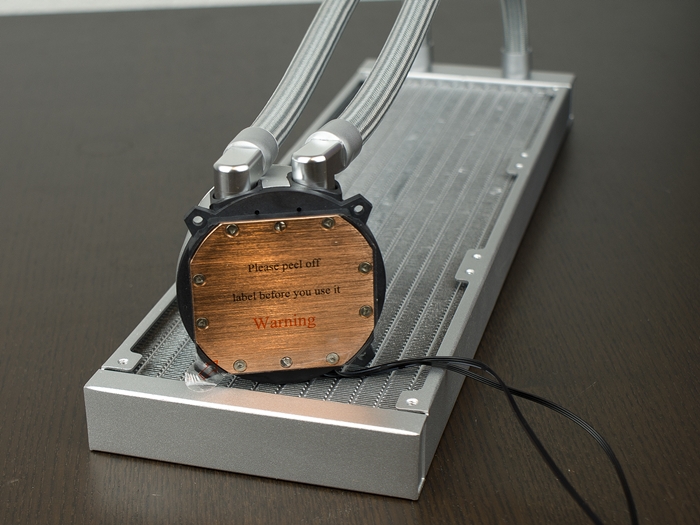

Die schimmernde Farbe ist aber nicht das einzige Goody der Cooler Master AiO-Wasserkühlung. Der Hersteller legt ihr einen einzelnen dreifach Lüfter bei. Drei Rotoren teilen sich also einen Rahmen. Zusätzlich sind diese beleuchtet, was auch auf das Pumpen-Top zutrifft. Dieses hat man im Vergleich mit der ML240R ARGB leicht verändert, sodass nur das Logo und nicht der äußere Ring leuchtet. Hier ist nur ein Chromring zu vorzufinden. Zudem hat man die beiden Anschlüsse optisch deutlich aufgewertet. Das trifft auch auf die Schrumpfschläuche zu, welche den Farbton wie die silbernen Sleeves der Schläuche vorweisen. Keine Änderung gibt es scheinbar beim Schlauch selbst. Sie sind weiterhin recht dick und nicht sehr flexibel. Die Lackschicht auf dem Radiator inkusive Finnen ist sehr gleichmäßig aufgetragen, allerdings neigt der Lack schnell zum Verkratzen.

Wie erwähnt, ist der Lüfter das wirklich besondere der Wasserkühlung. Statt drei 120mm Lüfter beizulegen, hat der Hersteller drei Rotoren in einem 360mm messenden Rahmen integriert. Es handelt sich um den MasterFan SF360R ARGB, welcher hier aber natürlich auch in der Silbernen Veriante vorliegt. Vorteil des Konstrukts ist der, dass man ihn schneller auf dem Radiator montieren kann und zudem nur je ein Kabel für die Motoren sowie Beleuchtung verlegt werden muss. Zweiteres sitzt unterhalb der Naben und ist adressierbar. Es kommt also der typische 3-Pin Stecker und eine Spannung von 5V zum Einsatz. Wie gesagt, fällt die eigentlich Montage einfacher aus, aber die beiliegenden Schrauben haben sich als kleines Problem entpuppt. Durch die dicken Rändel-Köpfe lässt sich bei einer Montage direkt am Gehäuse kein Staubfilter über diesen befestigen.

Zur Ansteuerung der Beleuchtung liegt wie bei der MasterLiquid ML240R ARGB und ML240P Mirage der RGB-Controller mit analoger und digitaler Schnittstelle bei. Das Licht lässt sich also entweder über die Tasten auf dem Controller oder mittels Software verändern. Die Effektauswahl ist nicht sehr groß, die Beleuchtung selbst kommt aber aufgrund der Silbernen Farbe sehr cool zu Geltung. Mehr als die Beleuchtung steuert die kleine Box nicht an, die Lüfter und Pumpe müssen also vom Mainboard angesteuert werden.

Lieferumfang

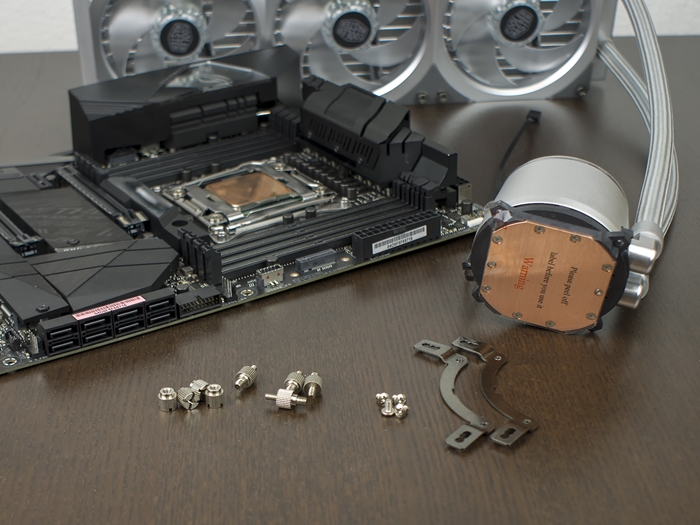

Das Spezielle der ML360P ist eigentlich der Lüfter, welcher drei Rotoren bereithält. Das erleichtert die Montage schon ein Stück weit, sieht aber auch cooler aus (subjektiv). Ansonsten bekommt man wieder den RGB-Controller, welcher die Grätsche zwischen analog (Tastendruck) und digital (Master Plus Software) schaffen soll, das aber immer noch nicht so richtig schafft. Positiv kann man das Montage-Material erwähnen, dass tatsächlich alle aktuellen Sockel, inklusive TR4, unterstützt.

- Intel Socket LGA 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

- AMD Socket AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+), TR4

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 2066

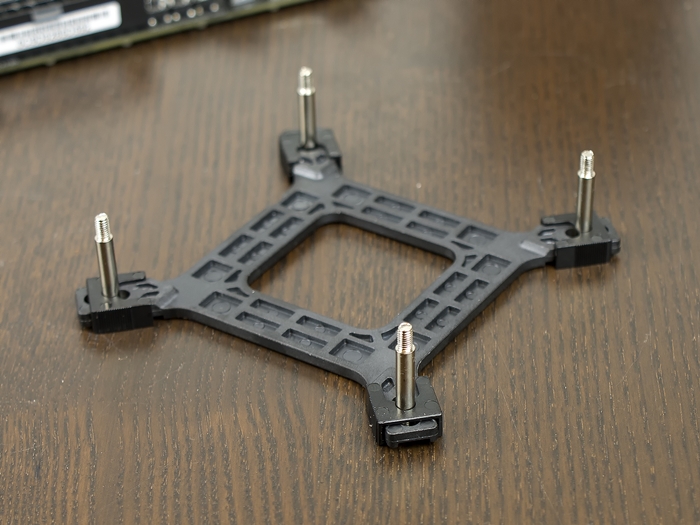

Den Anfang macht die Montage auf Intels HEDT Plattform. Sie ist wie eigentlich immer schnell abgehandelt, da keine Backplate oder dergleichen benötigt wird. Die passenden Gewindebolzen werden direkt in den Sockel geschraubt. Hat man die Intel-Streben an den Kühler geschraubt, kann man ihn schon auflegen und mit den vier Muttern sichern. Beim Platz gibt es auf dem ASUS ROG Strix X299-E Gaming II keine Probleme.

Montage des Kühlers auf dem Intel Sockel 115X

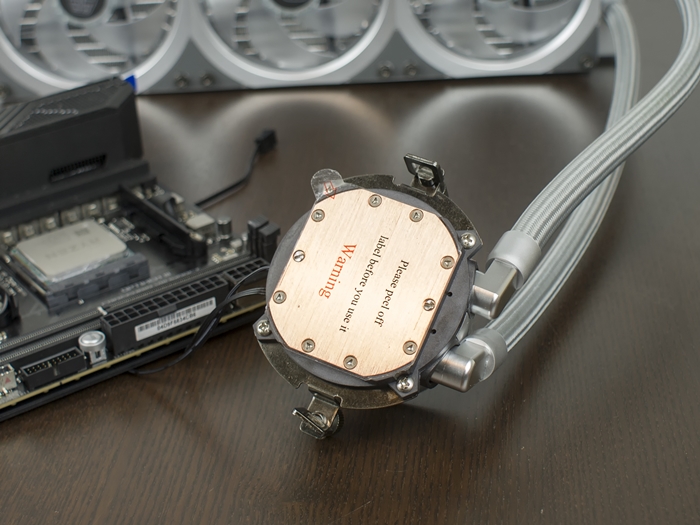

Da die Brücken bereits am Kühler montiert sind, kommt als nächstes der Sockel Intel 1151 dran, wobei das ASUS ROG Maximus XI Gene herhalten muss. Hier braucht es nun die beiliegende Backplate. Hier werden die Gewindestifte eingeführt und mit den schwarzen Clips gesichert. Hat man sie aufgelegt, werden auf der Vorderseite die schwarzen Hülsen übergeschoben. Danach kann man schon den Kühler auflegen und wieder mit den Muttern sichern. Auch auf diesem Mainboard gibt es keine Kompatbilitäts-Konflikte.

Montage des Kühlers auf dem AMD Sockel AM4

Die Montage auf dem Sockel AMD AM4 wird mit der originalen Halterung des Sockels durchgeführt. Um diese nutzen zu können, werden am Kühler die Brücken mit Ösen-Halterung befesteigt. Dann kann man den Kühler eigentlich auch schon auflegen und mittels der Rändelmuttern festziehen. Wie auch auf den anderen Sockeln bzw. Mainboards, kommt es auch auf dem ASUS ROG Crosshair VII Impact keinerlei Probleme.

Testsystem vorgestellt: Hardware

Um valide Ergebnisse bei den Kühler-Tests aufzeigen zu können, kommt immer das selbe System zum Einsatz, an welchem keine Veränderung getroffen werden. Die Basis stellt das Corsair Carbide 678C dar. Dieses bietet sehr viel Platz für große Radiatoren oder Luftkühler und ist bereits ab Werk mit drei ML140 Lüftern bestückt. Diese kommen bei den Luftkühler-Tests auch immer zum Einsatz, bei den Tests einer Wasserkühlung wir der Lüfter in der Front demontiert. Zudem wird im Top das Mesh-Gitter eingesetzt, statt der Dämmplatte. Genaueres zum Gehäuse kann man im zugehörigen Test nachlesen.

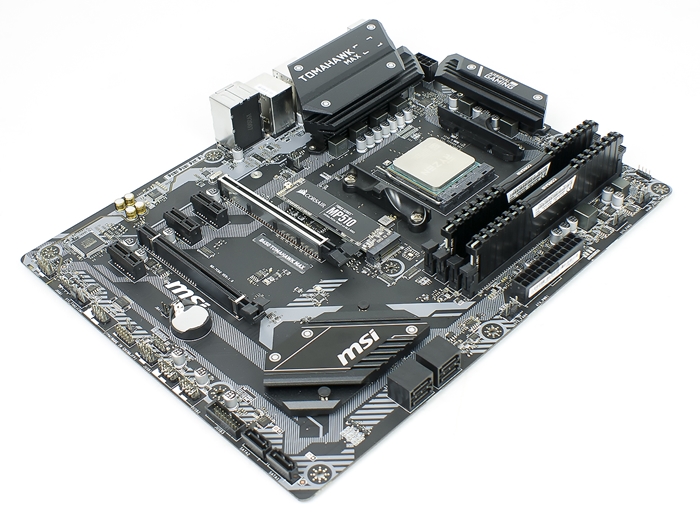

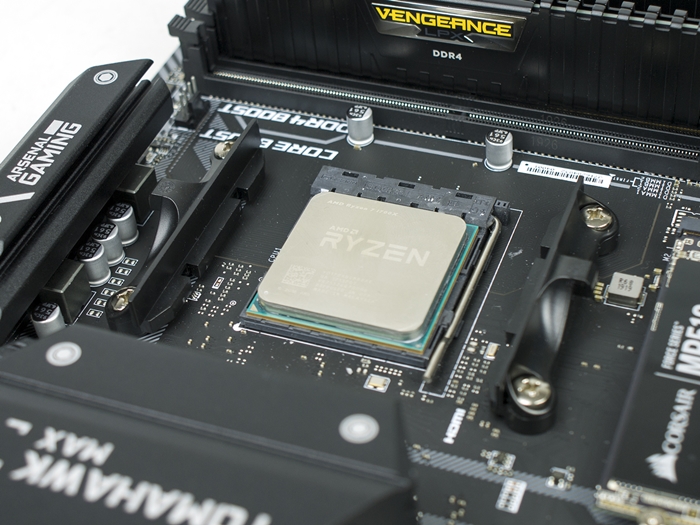

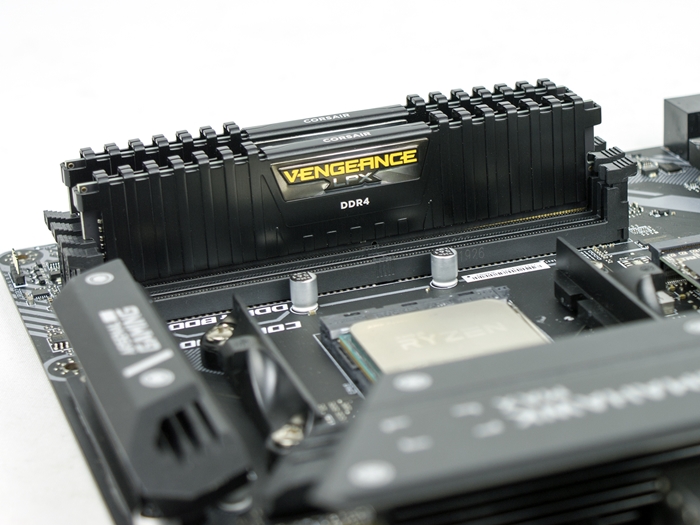

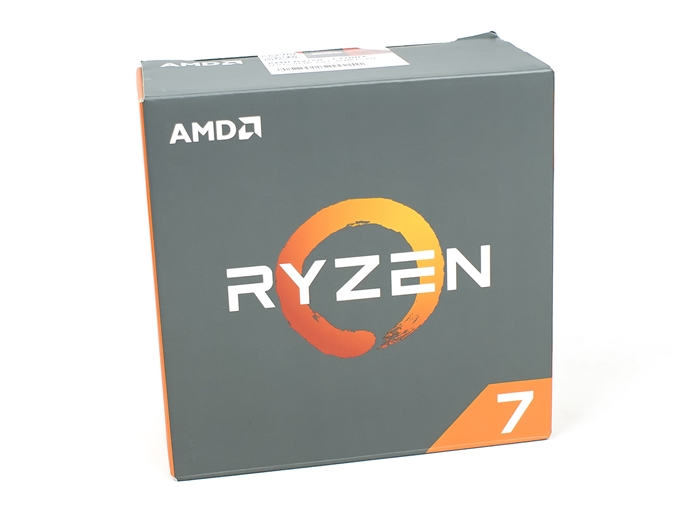

Eingezogen ist hier ein AMD AM4-System. Konkret befindet sich ein AMD Ryzen 7 1700X mit einer TDP von 95W im Sockel des MSI B450 Tomahawk Max, welcher mit fixierten 3,5GHz bei 1,25V betrieben wird. Dadurch wird die automatische Übertaktung mittels XFR umgangen und dennoch in etwa die typische Wärmeabgabe des Achtkerners erreicht. Der CPU zur Seite steht ein 16GB RAM-Kit. Die beiden Riegel der Corsair Vengeance LPX bauen relativ flach, womit zu keinem Zeitpunkt mit Kompatibilitätsproblemen zu rechnen ist. Damit das Grundsystem als leise bezeichnet werden kann, kümmert sich um die Bildausgabe eine MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X, bei welcher sich die Lüfter ohne Grafiklast nicht drehen.

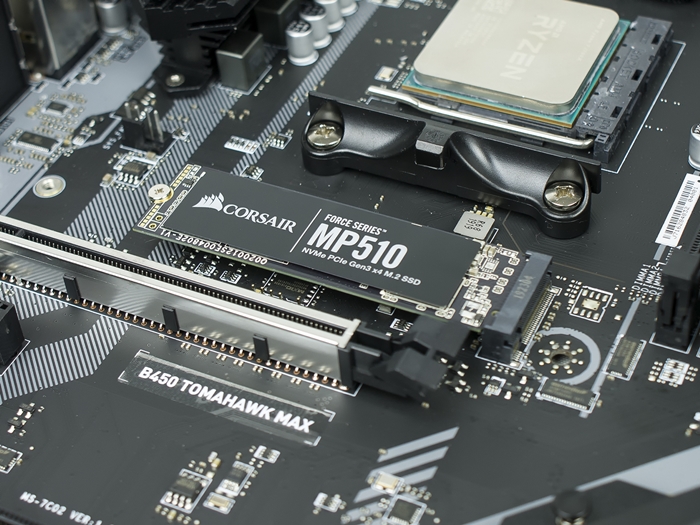

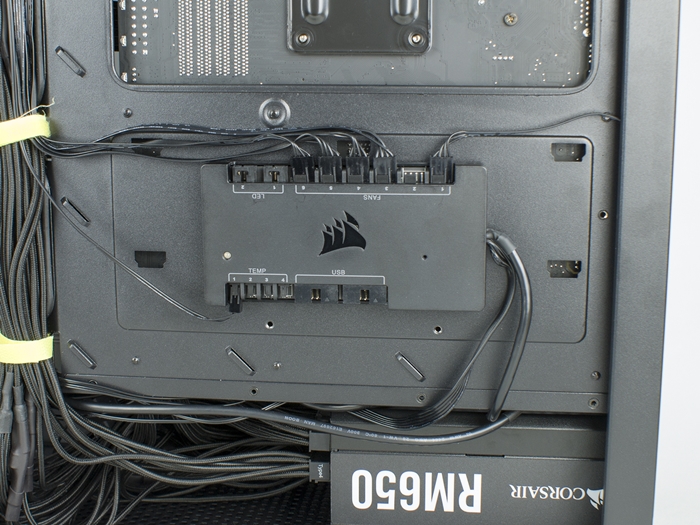

Mit Energie wird das System durch ein Corsair RM650 versorgt. Das Netzteil ist mit einer 80 PLUS Gold Effizienz zertifiziert und mit einem 135mm Lüfter versehen. Dieser springt aber nur dann an, wenn er benötigt wird, ansonsten ist der Energiespender komplett lautlos. Ergänzt wird das Netzteil durch ein Corsair Pro PSU Cable Kit mit einzeln ummantelten Kabeln. Das Betriebssystem nimmt Platz auf einer Corsair MP510 mit 240GB. Durch den Einsatz einer M.2 SSD werden weitere unnötige Kabel eingespart. Neben Windows 10 Pro ist eigentlich nur iCUE und Prime 95 als Software zu nennen. Denn als Lüftersteuerung kommt ein Corsair Commander Pro zum Zuge. Dieser kann Lüfter nicht nur mit PWM oder Spannung Drezahlgenau regeln, sondern bietet zudem auch externe Temperatursensoren. Weiterhin lassen sich in der Software die Temperaturwerte der Hardware darstellen und auch loggen.

Das Kühler-Setup |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen 7 1700X | |

| Mainboard: | MSI B450 Tomahawk Max | |

| Storage: | Corsair MP510 240GB | |

| RAM: | 16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 | |

| Netzteil: | Corsair RM650 | |

| Grafikkarte: | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse: | Corsair Carbide 678C | |

| Controller: | Corsair Commander Pro | |

| Wärmeleitpaste | Arctic MX-4 |

Testverfahren Hardware

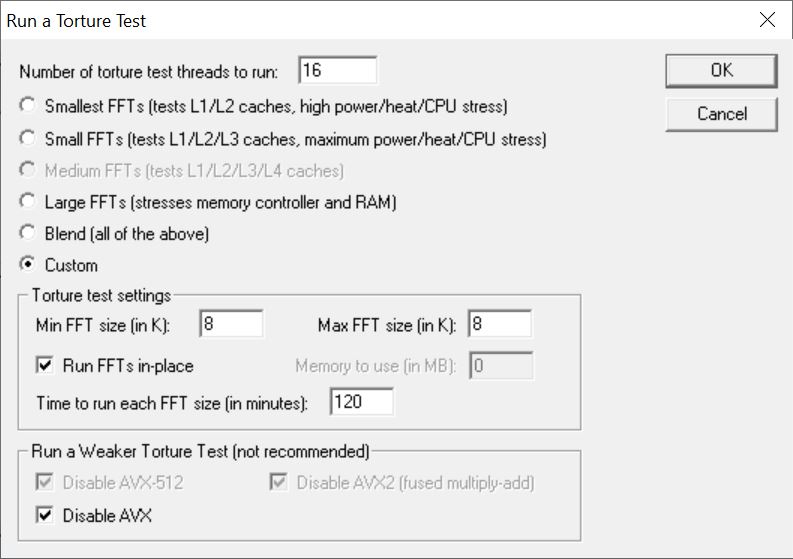

Damit die CPU in jedem Test gleich beansprucht wird, kommt Prime 95 v29.8b6 mit Custom Einstellungen zum Einsatz. Gewählt wird 8K FFT, was die höchste Heizleistung erzeugt. Zudem wird immer der gleiche Speicherbereich getestet, also ein Haken bei FFTs in-place gesetzt. AVX2 sowie AVX werden deaktiviert. Die Zeit wird auf 120min eingestellt, sodass genügend Zeit für den Run zur Verfügung steht.

Während die Gehäuselüfter bei 600 U/min fixiert werden, wird die Drehzahl der Lüfter oder die Lüfter auf dem Kühler oder Radiator variiert. Zunächst wird die höchste Drezhalstufe eingestellt und das System eingeheizt. Ändert sich die Temperatur der CPU nicht weiter, wird mit dem Loggen der Messwerte begonnen. Nach etwa einer Minute wird die Drehzahl um 200 U/min gesenkt und diese Stufe wieder so lange beibehalten, bis sich die CPU-Tmeperatur nicht weiter verändert. Auch dieser Zustand wird dann ~1min geloggt. Insgesamt wird der Prozess so lange durchgeführt, bis die Lüfter keine Veränderung mehr zulassen. Zu jeder Zeit wird auch die Raumtemperatur mit zwei externen Sensoren ermittelt und ebenfalls geloggt.

Insgesamt erhält man somit einen Datensatz, aus dem sich die Differenz zwischen Raum- und Proessor-Temperatur sehr genau bestimmen lässt und das für ein breites Drezahl-Spektrum. Für jede Stufe wird auch der Schalldruckpegel ermittelt, allerdings werden hierfür auch Gehäuselüfter noch weiter gedrosselt und zudem die Front-Tür des Gehäuses geschlossen, welche während des Testdurchlaufs sonst offen steht.

Messwerte: Temperatur

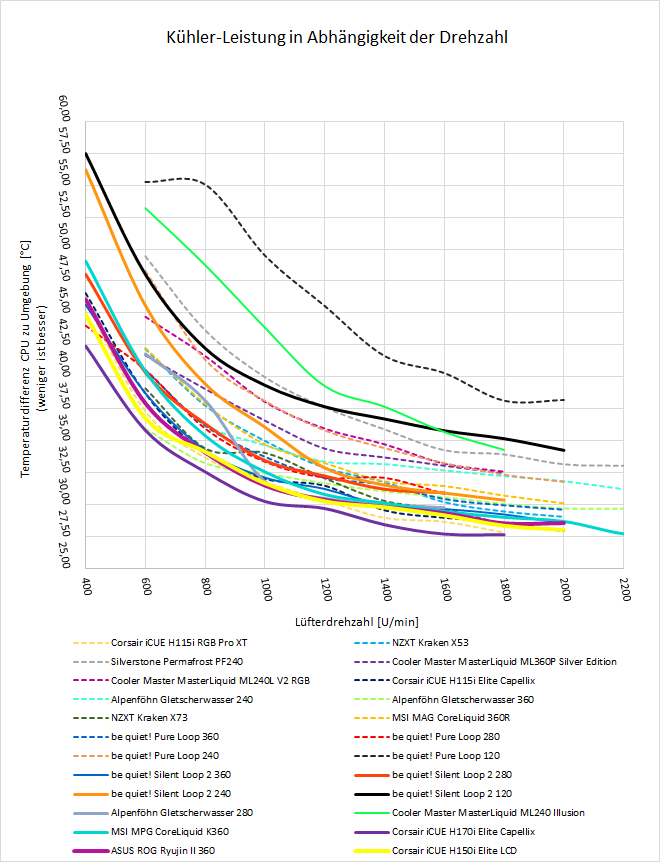

Wie bereits eine Seite zuvor geschrieben, wurden alle Kühler unter identischen CPU-Bedingungen getestet. Die ermittelten Testergebnisse entsprechen ausschließlich denen der Komponenten unseres Testsystems. Abweichende Konfigurationen dieser Hardware-Zusammenstellung haben unausweichliche Änderungen der von uns erzielten und dargestellten Messwerte zur Folge. Neben der Fixierung des Takts sowie der Spannung des Prozessors, wurde auch die Drehzahl der Lüfter im Gehäuse auf 600U/min fixiert, so ergibt sich eine ideale Vergleichsgrundlage aller Modelle.

Schaut man sich die Leistung der Wasserkühlungen nur in Abhängigkeit ihrer Drehzahl an, hätte man eigentlich mehr von der Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition erwartet, wenn man ehrlich ist. Sie liegt nur bei Minimaldrehzahl vor der kleineren NZXT Kraken X53, und das auch nur sehr knapp. Danach baut sich zwischen der 240mm und 360mm AiO ein immer größerer Abstand auf. Selbst die eigentlich nicht so stark perrformende Silverstone Permafrost PF240 kann sich somit sozusagen annähern. Über alle Bereiche hinweg bleibt die Corsair iCUE H115i RGB Pro XT unerreichbar.

Messwerte: Lautstärke

Gemessen wird mit einem Schallpegelmessgerät "PCE 318" und aus 50 Centimeter Abstand zum linken Seitenteil des Gehäuses. Dabei wird die Front-Tür geschlossen. Die drei im Gehäuse verbauten 140mm Lüfter werden auf 400 U/min fixiert. Die Lüfter auf der Grafikkarte sowie im Netzteil stehen still.

Bei der Lautstärke schneidet die Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition deutlich besser ab als bei der Leistung, wenn man die Drehzahl als Variable wählt. Im unteren Drehzahlbereich rangiert sie minimal oberhalb der anderen AiOs mit zwei 120mm Lüftern und ist ab 1200 U/min die leiseste im Testfeld. Selbst bei maximaler Drehzahl bleibt sie die leiseste.

Zusammenhang von Lautstärke und Kühlleistung

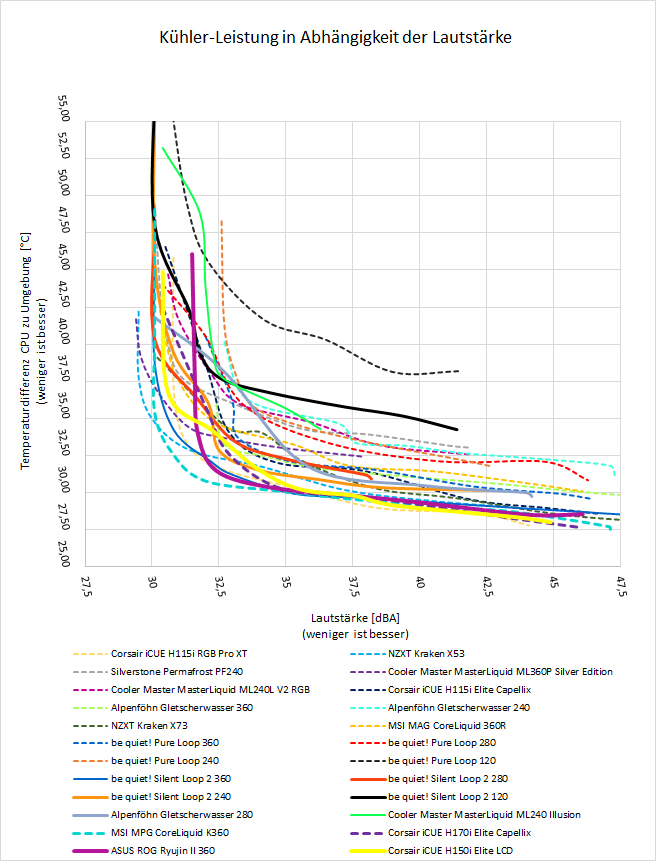

Die beiden vorherigen Seiten liefern zwar schon Messwerte, aber so richtig interessant wird es erst, wenn man die Messung der Temperaturen mit den gemesssenen Lautstärke-Werten in Zusammenhang bringt. Hier offenbart sich sozusagen die Effizienz der Kühler. Folgend wird also die Kühlleistung bzw. die Temperaturdifferenz zwischen CPU und Raumluft über der erzeugten Geräuschkulisse aufgetragen.

Die Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition zeigt sich bei minimaler Lautstärke noch recht gut aufgestellt, was an der großen Kühlfläche liegen dürfte. Hier konkurriert sie mit der NZXT Kraken X53, allerdings wirklich nur bei 600-800 U/min. Danach legt die kleinere Wasserkühlung deutlich zu. Ab ~31 dB wird sie zudem von der Corsair iCUE H115i RGB Pro XT überholt und lässt dann langsam zu den beiden genannten Modellen abreißen. Krass fallen die Unterschiede zwar nicht aus, aber alleine der Größe wegen hätte man mehr erwarten können. Wovon das Leistungsdefizit abhängt, kann nicht definitiv ermittelt werden. Lüfter, Pumpe, Bodenstruktur oder auch die Beschichtung könnten ausschlaggebend sein.

Fazit

Die Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition gehört mit ihrem 360mm messendem Radiator zu den größten des Herstellers bzw. stellt mehr oder weniger das Maximum der erhältlichen AiO-Wasserkühlungen am Markt. Daher sollte man hier eigentlich mit einer sehr guten Leistung rechnen. Im Test hat sich dies aber nicht wirklich bestätigt. Nur bei sehr geringer Lüfterdrehzahl liegt sie ein gutes Verhältnis aus Leistung und Lautstärke an den Tag. Mit steigender Drehzahl nimmt dieses Verhältnis ab, sodass Kühlungen mit 240mm und 280mm Radiator sie überholen. Über das gesamte Drehzahlband kann sie aber als leise bezeichnet werden.

Was sie an Leistung missen lässt, macht die ML360P SE bei der Optik und Verarbeitung wieder gut. Das silberne Design ist wirklich etwas spezielles bzw. lässt die Kühlung schick und edel wirken. Die Verarbeitung offenbart nichts gegenteiliges. Einziges kleines Manko ist, dass der silberne Lack leicht zum Verkratzten neigt. Positiv wirkt sich die Beschichtung auch auf die Beleuchtung aus, da diese auf der Oberfläche mehr gestreut wird. Als gelungen kann man auch das Konzept des Lüfters bezeichnen. Die Montage gelingt durch den einzelnen Rahmen mit drei Lüftern und die Verkabelung einfacher.

Die Montage der Kühlung an sich gelingt ebenfalls leicht und es wird eine hohe Kompatibilität geboten. Zudem liefert man einen RGB-Controller mit, sodass man nicht vom Mainboard abhängig ist was die Beleuchtung angeht. Nur die Lüfter und Pumpe müssen durch dieses angesteuert werden.

Insgesamt gesehen überzeugt die Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition am meisten beim Design und auch die (geringe) Geräuschkulisse fällt positiv aus. Leistungstechnisch hinkt sie aber zurück. Der Preis von ~190€ kann daher aber nicht wirklich als gerechtfertigt eingestuft werden, außer man will halt eben genau diese Optik.

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition