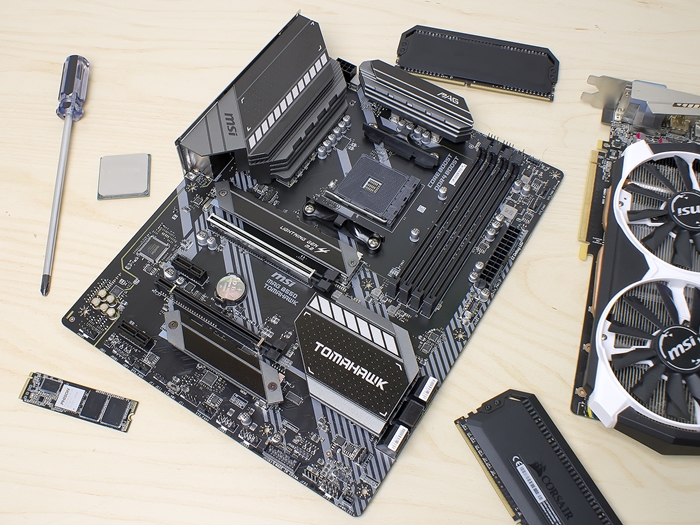

Die Tomahawk Mainboards von MSI wollen eine solide Ausstattung zu einem fairen Preis bieten. Auf Chichi wird dabei jedoch meistens gänzlich verzichtet. Als besonders beliebt hat sich das MSI B450 Tomahawk Max herausgestellt, welches durch das hier getestete MSI MAG B550 Tomahawk abgelöst wird. Was sich geändert hat, klärt unser Test zur aktuellen Platine.

Die Tomahawk Mainboards von MSI wollen eine solide Ausstattung zu einem fairen Preis bieten. Auf Chichi wird dabei jedoch meistens gänzlich verzichtet. Als besonders beliebt hat sich das MSI B450 Tomahawk Max herausgestellt, welches durch das hier getestete MSI MAG B550 Tomahawk abgelöst wird. Was sich geändert hat, klärt unser Test zur aktuellen Platine.

Wie man schnell erkennen kann, zieht wie beim MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi auch hier das neuere Namensschema ein, welches bei den Intel-Platinenen bereits eine Generation zuvor Verwendung fand (z. B. MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC). MAG steh für MSI Arsenal Gaming und ist noch einmal unterhalb von MSI Performance Gaming (= MPG) angesiedelt ist bzw. sein soll. Die vorliegende Platine legt die Messlatte für den Mainstream jedoch höher, was man vor allem im direkten Vergleich mit dem Vorgänger sieht, aber auch in Bezug auf das MSI MAG X570 Tomahawk WiFi nicht schlecht da steht.

Die Spezifikationen

Wie beim MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi, wurde auch das MSI MAG B550 Tomahawk im folgenden mit seinem Vorgänger in den Vergleich genommen. Der erste offensichtliche Unterschied ist eine dickere Spannungsversorgung sowie eine Unterstützung für schnelleren RAM. Auch bei den Steckplätzen gibt es Unterschiede - insbesondere gibt es nun zwei M.2 Slots. Weitere Upgrades gibt es beim Netzwerk zu vermelden, der Sound-Verarbeitung sowie den USB-Anschlüssen, wenn auch nur minimal beim letzgenannten. Was konkret verbaut wurde bzw. vorzufinden ist, haben wir einmal nachstehend aufgelistet:

| Das Mainboard im Überblick | ||

|---|---|---|

| Mainboard-Format | ATX | |

| Bezeichnung | MSI MAG B550 Tomahawk | MSI B450 Tomahawk Max |

| Sockel | PGA AM4 | |

| Preis | ~ 174 EUR | |

| Hersteller-Homepage | www.msi.de | |

| Chipsatz-Eckdaten | ||

| Chipsatz | AMD B550 | AMD B450 |

| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 bis zu 5100 MHz (OC) | 4x DDR4 bis zu 4133 MHz (OC) |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 128 G | |

| SLI / CrossFire | - / 2-Way | |

| Phasen | 5+2 (5x 2 + 2) | 4+2 (4x 2 + 2x 2) |

| Stromanschlüsse | 1x 8-PIN 1x 24-PIN-ATX | |

| Features-Keyfacts | ||

| PCI-Express | 1x PCIe 4.0 x16 (x16) 1x PCIe 3.0 x16 (x4) 2x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16 (x16) 1x PCIe 2.0 x16 (x4) 3x PCIe 2.0 x1 |

| Serial-ATA und M.2 | 6x SATA 6G 1x M.2 PCIe x4 Gen4/ SATA3 - 2242/ 2260/ 2280/ 22110 1x M.2 PCIe x4 Gen3 - 2242/ 2260/ 2280 | 6x SATA 6G 1x M.2 PCIe x4 Gen3/ SATA3 - 2242/ 2260/ 2280/ 22110 |

| RAID | RAID 0, 1, 10 | |

| USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x I/O-Panel; Typ-C + Typ-A) 5x USB 3.1 Gen1 (2x I/O-Panel; 3x über Front-Header) 6x USB 2.0 (2x I/O-Panel; 4x über Front-Header) | 2x USB 3.1 Gen2 (2x I/O-Panel; Typ-C + Typ-A) 4x USB 3.1 Gen1 (2x I/O-Panel; 2x über Front-Header) 6x USB 2.0 (2x I/O-Panel; 4x über Front-Header) |

| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 | 1x HDMI 1.4 1x DVI-D |

| LAN | 1x 2.5Gb LAN (Realtek RTL8125B-CG) 1x 1Gb LAN (Realtek RTL8111H) | 1x 1Gb LAN (Realtek RTL8111H) |

| WLAN | - | - |

| Audio | Realtek ALC1200 5x Analog (3,5mm Klinke) 1x Toslink | Realtek AL892 6x Analog (3,5mm Klinke) |

| Fan-Header | 8x 4-Pin (PWM/DC) | 6x 4-Pin (PWM/DC) |

| Beleuchtung | 1 Zone (PCH Kühler) 2x 4-Pin; 12V 2x 3-Pin; 5V | 1 Zone (rechte Seite) 2x 4-Pin; 12V |

| Sonstiges | EZ Debug LEDs Bios Flashback Funktion 2x M.2 Kühler LED Switch | EZ Debug LEDs Bios Flashback Funktion |

| Lieferumfang | Anleitung Quick Installation Guide Treiber DVD 2x SATA-Kabel Kabel-Label 3-Pin RGB Verlängerung | Anleitung Quick Installation Guide Treiber DVD 2x SATA-Kabel Kabel-Label 4-Pin RGB Verlängerung |

Detailansicht / Features

Das neue Tomahawk erbt die neuere Optik des MSI MAG X570 Tomahawk WiFi. Der große Unterschied ist, dass das MSI MAG B550 Tomahawk keinen Lüfter auf dem Chipsatz-Kühler keinen Lüfter einsetzt. Ansonsten sind sich die beiden Platinen rein optisch ziemlich ähnlich. Gleich geblieben ist im Vergleich zum MSI B450 Tomahawk Max das Farbdesign, welches sich größtenteils durch schwarze Elmente und leichte graue Akzente abzeichnet.

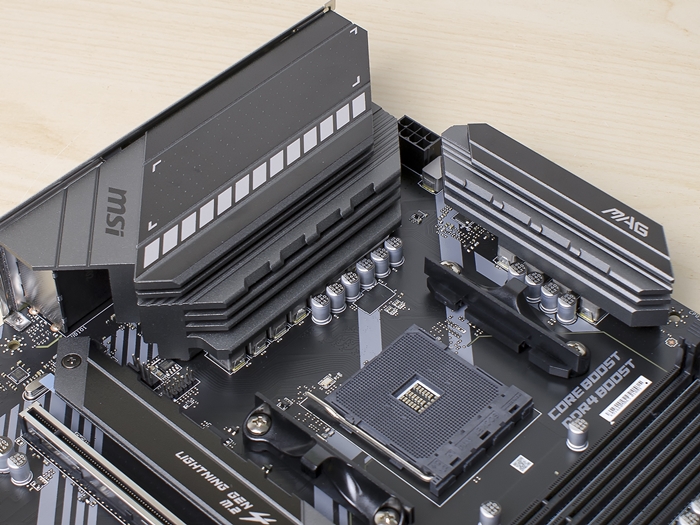

Wie auch beim Gaming Carbon Geschwister-Board, gibt es auch beim Tomahawk-Update ein Spannungsversorgungs-Upgrade. Es kommen nicht nur mehr Phasen zum Einsatz, die eingesetzten MOSFETs sind auch kräftiger. Um die CPU kümmern sich insgesamt 10 ISL99360 (60A) MOSFETs, welche in Pärchen also fünf echte Phasen bilden. Für den SoC sind zwei weitere vorhanden. Als Controller kommt der RAA229004 zum Einsatz, welcher theoretisch noch eine weitere Phase ansteuern könnte. Damit würde man dann aber auf das höher angesiedelte MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi aufschließen. Anders als bei diesem ist auch nur eine 8-Pin EPS-Buchse aufgelötet.

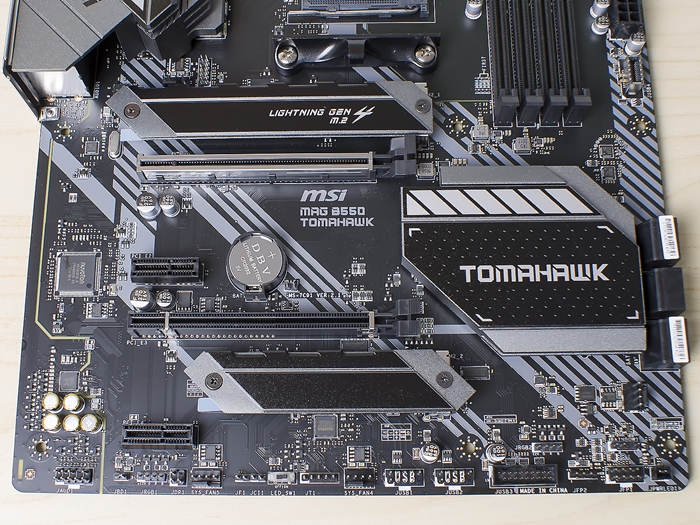

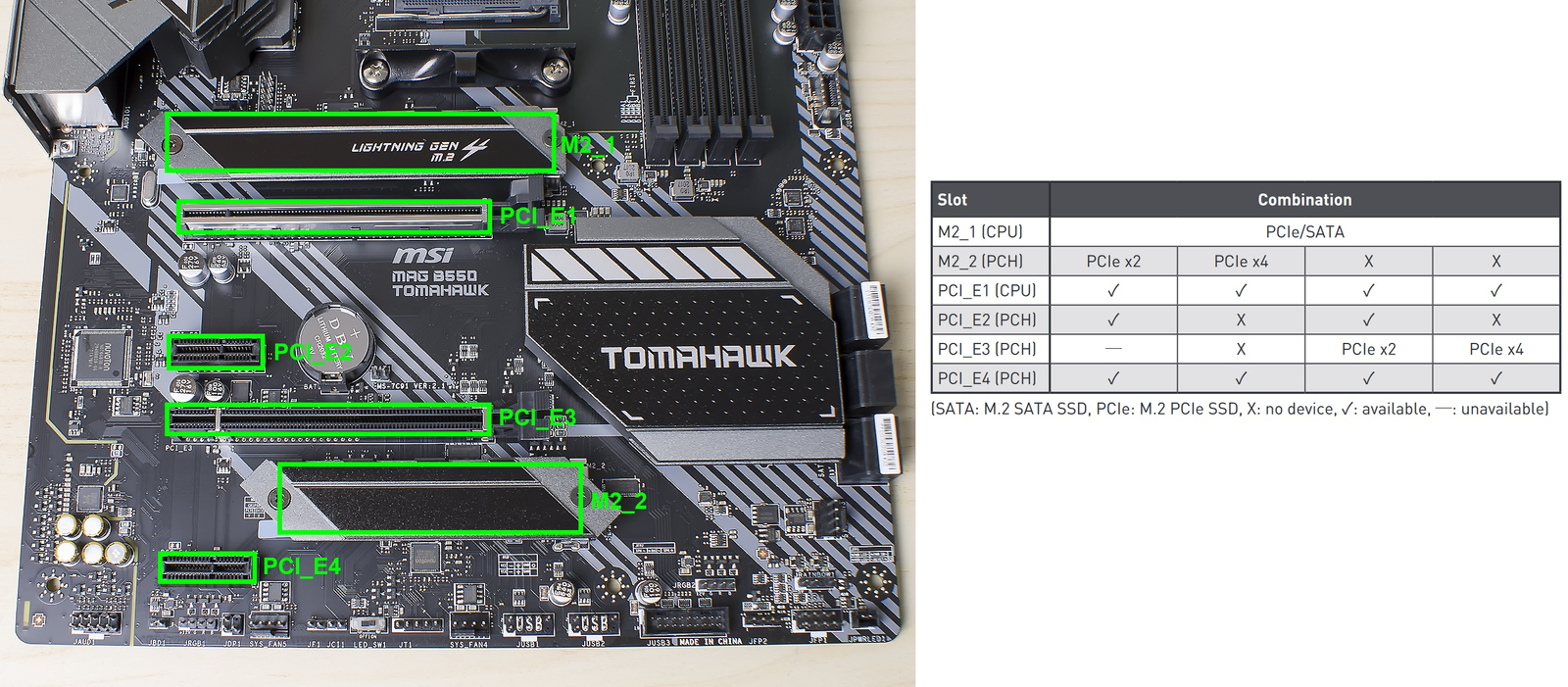

Minimale Abstriche zur Performance Gaming Platine gibt es bei den Erweiterungs-Steckplätzen. Mit einem x1 Slot weniger muss man sich beim Arsenal Gaming Mainboard abfinden. Es bleiben somit zwei der kurzen sowie zwei der langen, x16 Steckplätze erhalten. Der untere ist wie üblich elektrisch aber nur mit vier Lanes angebunden. Zudem ist der längere Slot, ein kürzerer sowie der untere M.2 Steckplatz, über ein Switch gekoppelt. Inwieweit man die Anschlüsse kombinieren kann, wird auf der folgenden Seite geklärt. Der vollständigkeit kann erwähnt werden, dass nur der obere M.2 und PCIe x16 Slot über PCIe 4.0 angesprochen werden kann.

Rückseitig gibt es im Vergleich mit dem Kohlefaser-Geschwister-Board auch kaum Unterschiede. Es fehlen die Anschlüsse für die WLAN-Antennen. Im Austausch gibt es dafür einen zusätzlichen 1G Ethernet-Anschluss. Somit sind 2,5G und 1G vorhanden. An USB Anschlüssen gibt es je zwei 2.0, 3.2 Gen1 und Gen2, wobei letzteres einmal als Typ-C ausgeführt wird. BIOS-Flashback ist ebenfalls auch hier vorhanden - sehr gut!

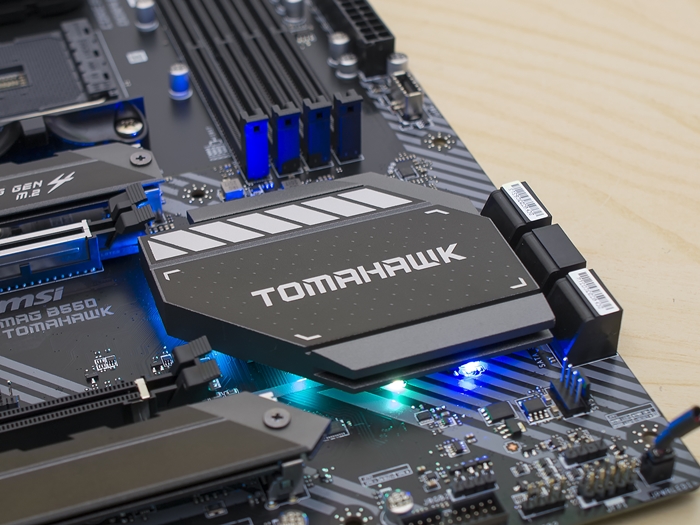

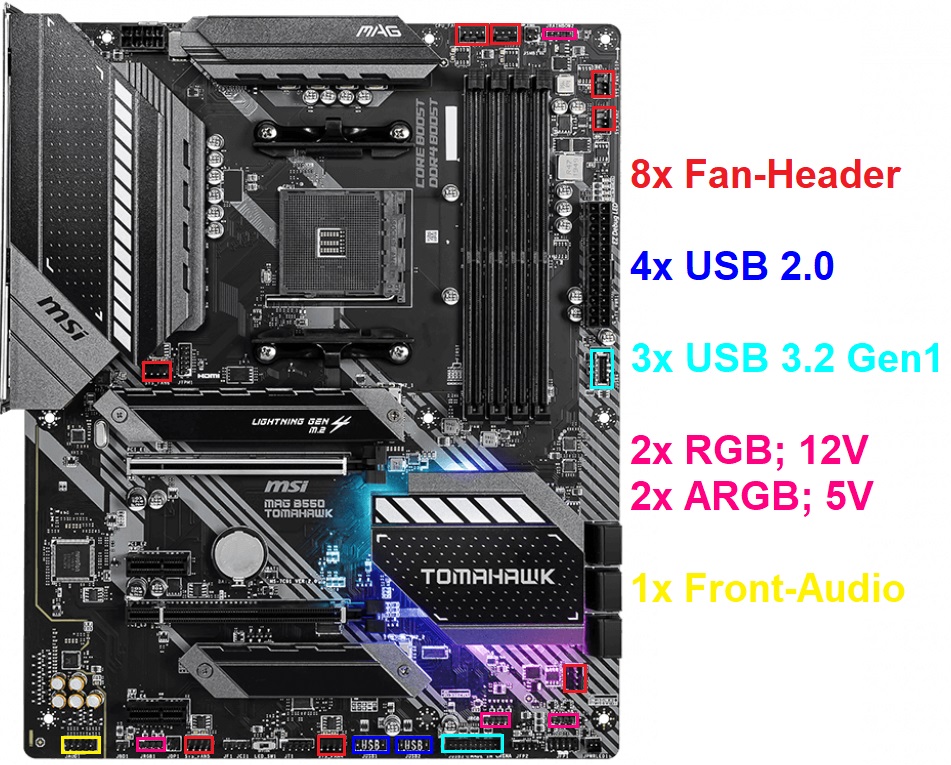

Das Tomahawk erhält in seiner aktuellsten Auslegung auch eine Beleuchtung. Unterhalb des PCH-Kühlers befinden sich mehrere digitale LEDs, sodass sich dort fließende Lichteffekte darstellen lassen. Natürlich sind auch Header an Bord. Im Gegensatz zum Vorgägner sind nun auch digitale Anschlüsse vorhanden (5V, 3-Pin). Zwei analoge bleiben ebenfalls bestehen (12V, 4-Pin). Hat man keine Lust auf Beleuchtung, lassen sich die Header sowie die OnBoard-Beleuchtung mittels Schalter am unteren Rand deaktivieren.

Die I/O Konfiguration des MSI MAG B550 Tomahawk

Die Konfiguration des MSI MAG B550 Tomahawk fällt beinahe identisch zum MPG B550 Gaming Carbon WiFi aus. Denn es wird eigentlich nur ein PCIe x1 Slot eingespart. Weitere Unterschiede sind, dass ein LAN-Port mehr verbaut wird, dafür aber kein WiFi vorzufinden ist. Schade ist auch hier, dass es nicht alle verfügbaren USB-Anschlüsse auf die Platine schaffen. Der interne Typ-C-Header kommuniziert nur mit USB 3.2 Gen1, statt des schnelleren Gen2 Standards.

Interne Anschlüsse in der Übersicht

Da der B550 Chipsatz nicht so viele Lanes wie der X570 stellt, kommt es auch beim MAG B550 Tomahawk zum Lane-Sharing. PCI_E2, PCI_E3 sowie M2_2 teilen sich den Anschluss zum Chipsatz und sind somit nicht alle gleichzeitig nutzbar. Der unterste x1 Slot sowie der obere x16- und M.2-Steckplatz sind allerdings komplett unabhängig nutzbar. Das gleiche gilt für die SATA3-Ports, sodass man immer mindestens sieben Anschlüssmöglichkeiten für Datenträger zur Verfügung hat.

Mit acht Fan-Headern ist das Tomahawk eigentlich für jede Gehäuse-Situation gerüstet, zumal sie auch sinnvoll angeordnet sind. Positiv ist an für sich, dass auch ein Typ-C Header vorhanden ist, schade allerdings, dass nicht der aktuellste Standard geboten wird. USB 2.0-Header sind in doppelter Ausführung vorhanden, sodass auch intern gesteuerte USB-Komponenten genutzt werden können. Die (A)RGB-Header sind ebenfalls sinnvoll angeordnet.

Testsystem im Überblick

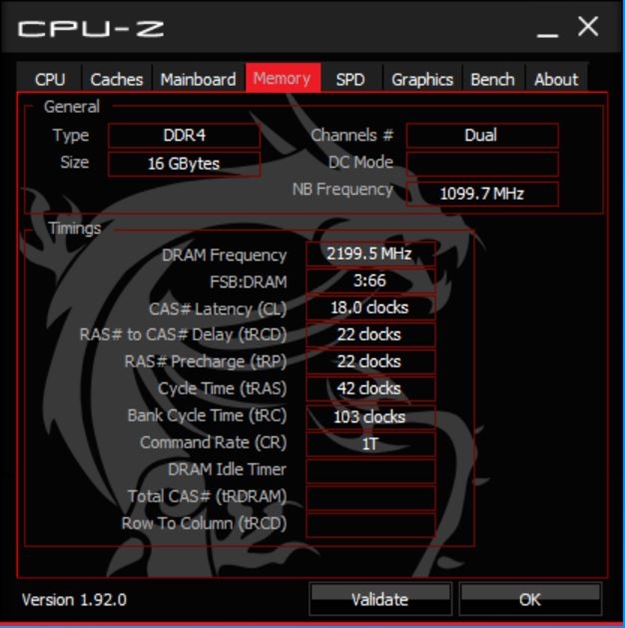

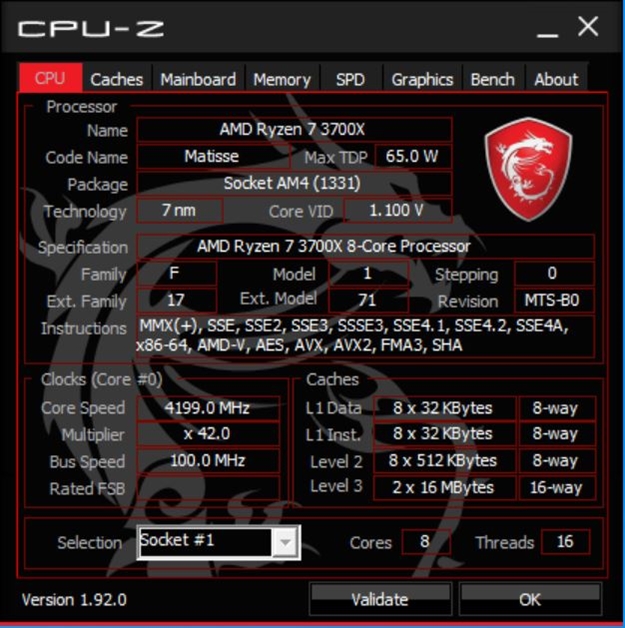

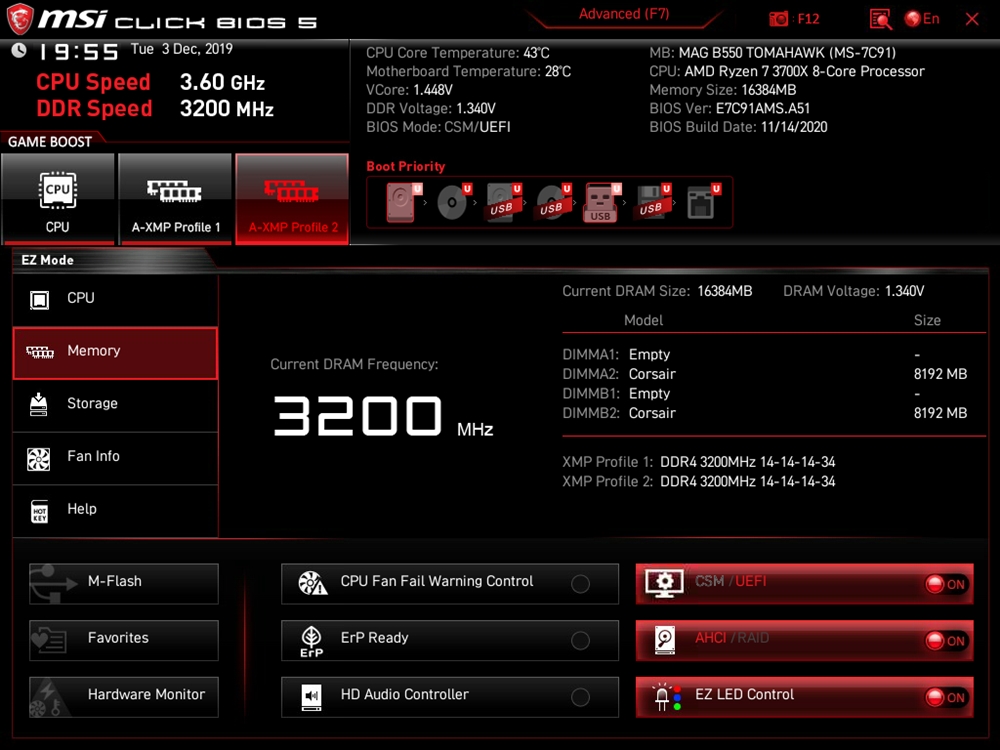

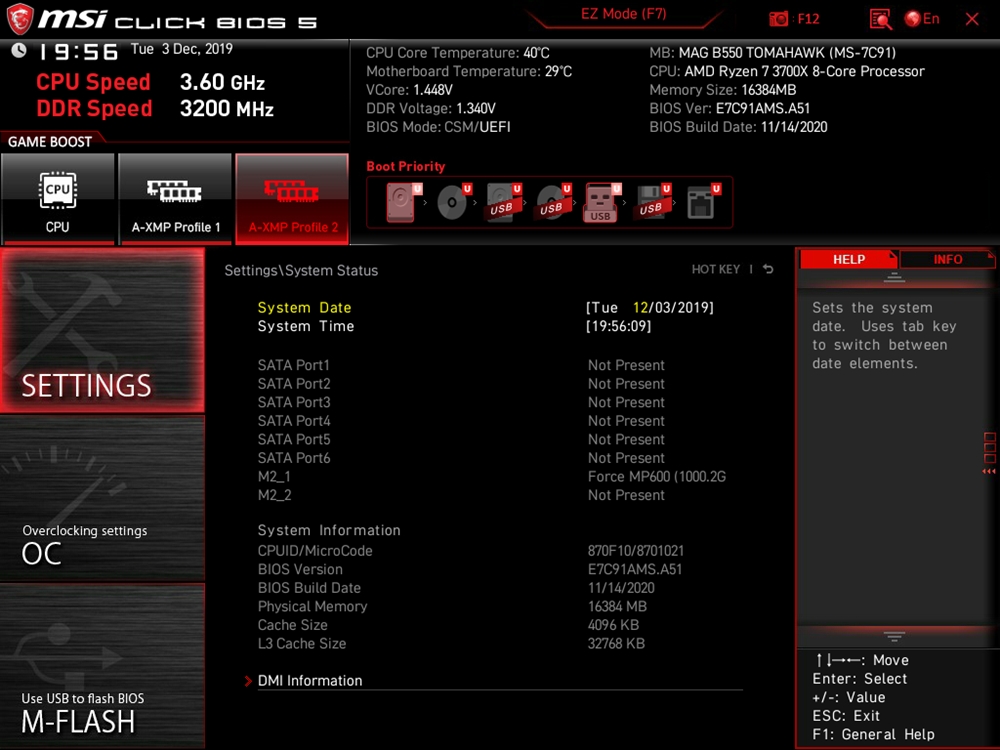

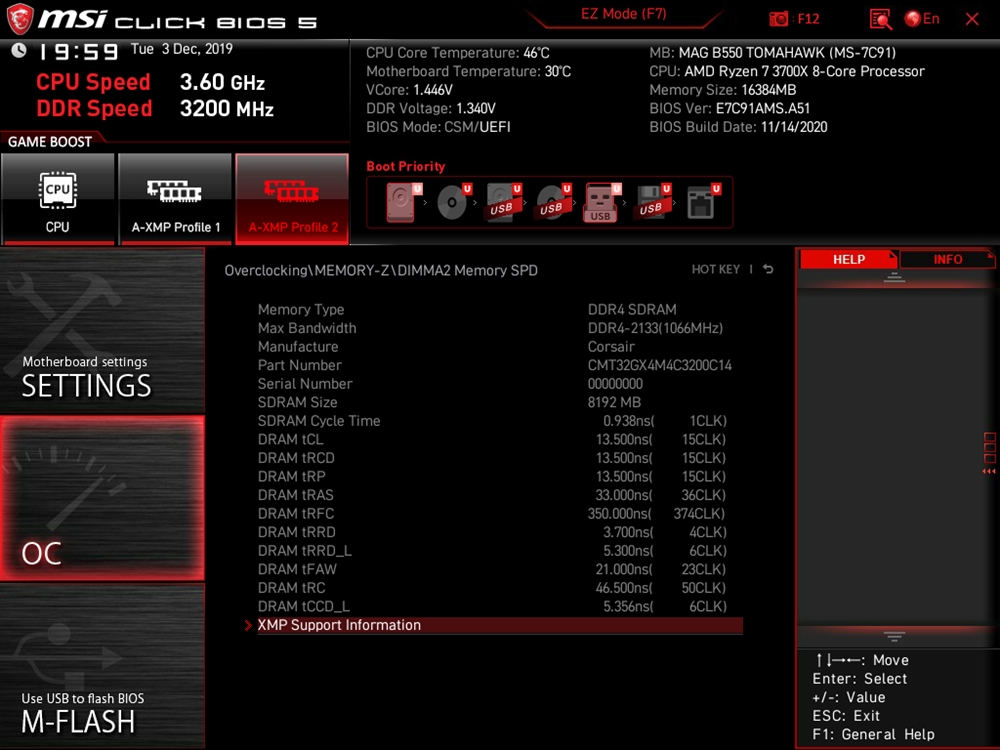

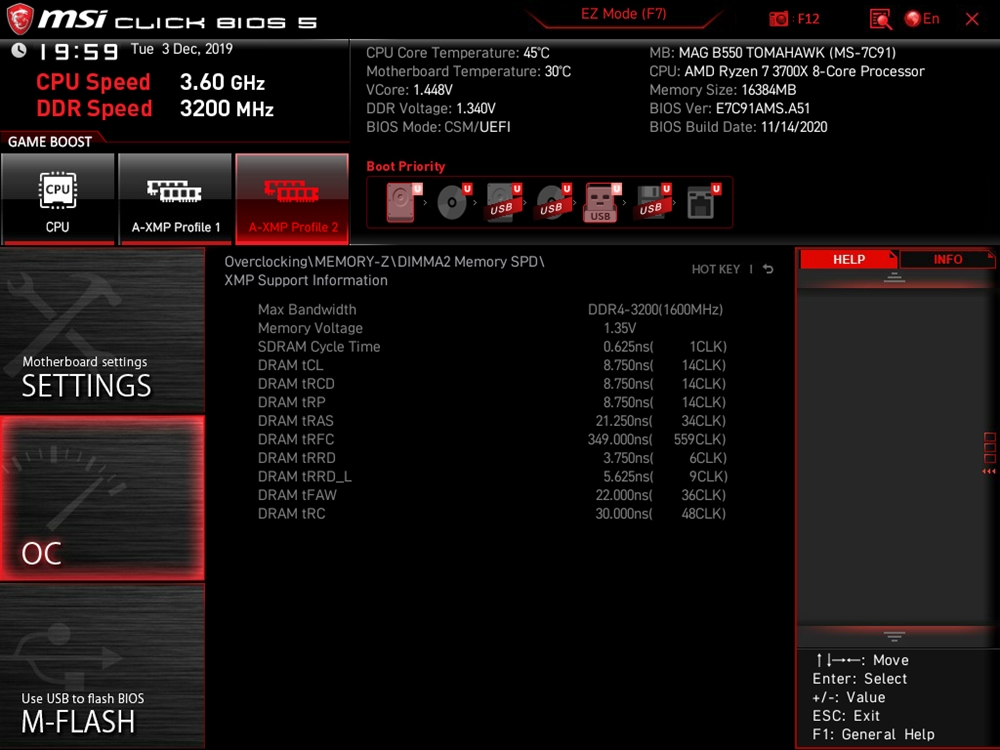

Für die Tests der Platinen mit AMD X570 Chipsatz haben wir uns für einen leicht anderen Ansatz entschieden. Und zwar wird das System statt auf einem Benchtable im NZXT H710 verbaut. Dies hat den Grund, dass wir so realistischer das Verhalten der verbauten Lüfter kontrollieren können. Weiterhin wird als Netzteil das NZXT E850 mit CAM-Unterstützung eingesetzt, da dieses eine direkte Kontrolle des Verbrauchs erlaubt. Um den Brettern auf den Zahn zu fühlen wird ein AMD Ryzen 7 3700X (Retail) eingesetzt, welcher im Serienzustand mit bis zu 4,4 GHz takten soll. Die NZXT Kraken X62 mit 280mm Radiator soll dafür sorgen, dass dieser auch erreicht wird. Damit man auch die Übertaktbarkeit in Sachen RAM nachvollziehen kann, wird der Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3200 CL14 verwendet, welcher auf dem ASUS ROG Maximus XI Gene 4600 MHz erreichte, also einen gewissen Spielraum zulässt.

Bei den Laufwerken werden ebenfalls sehr schnelle Vertreter der jeweiligen Zunft eingesetzt. Das System wird auf der Patriot Viper VPN100 1TB (PCIe 3.0 x4) aufgesetzt. Begleitet wird sie von der Corsair MP600 mit ebenfalls 1TB (PCIe 4.0 x4) um die höhere Bandbreite austesten zu können. An den externen Anschlüssen werden weiterhin der Corsair Voyager GTX mit 128GB und die Sandisk Extreme 900 Portable mit 480GB verwendet.

Software

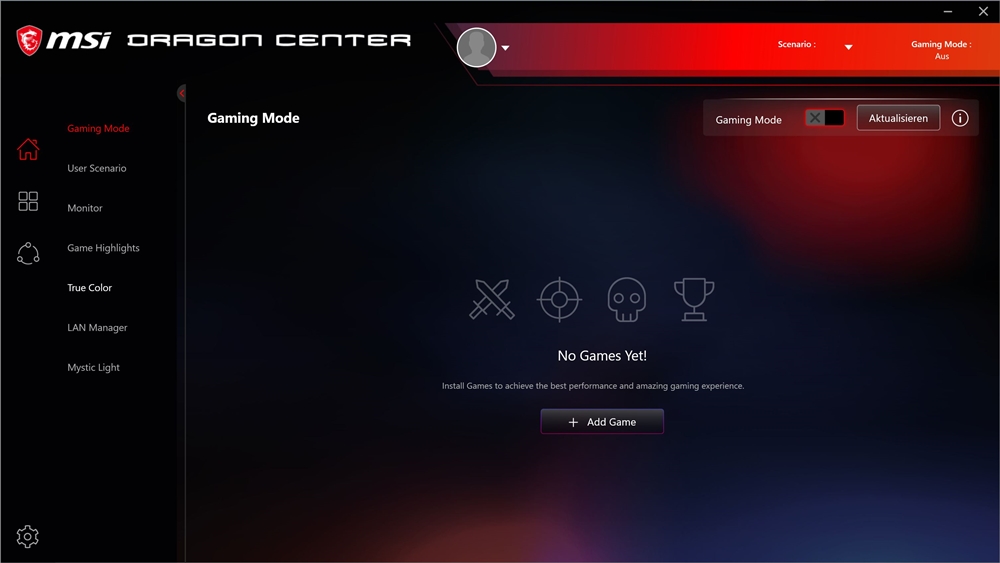

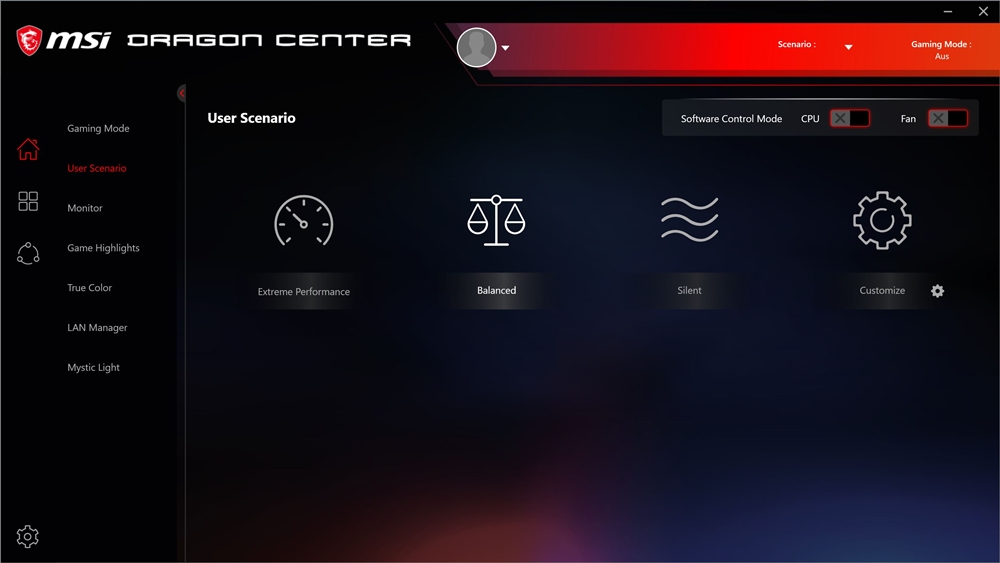

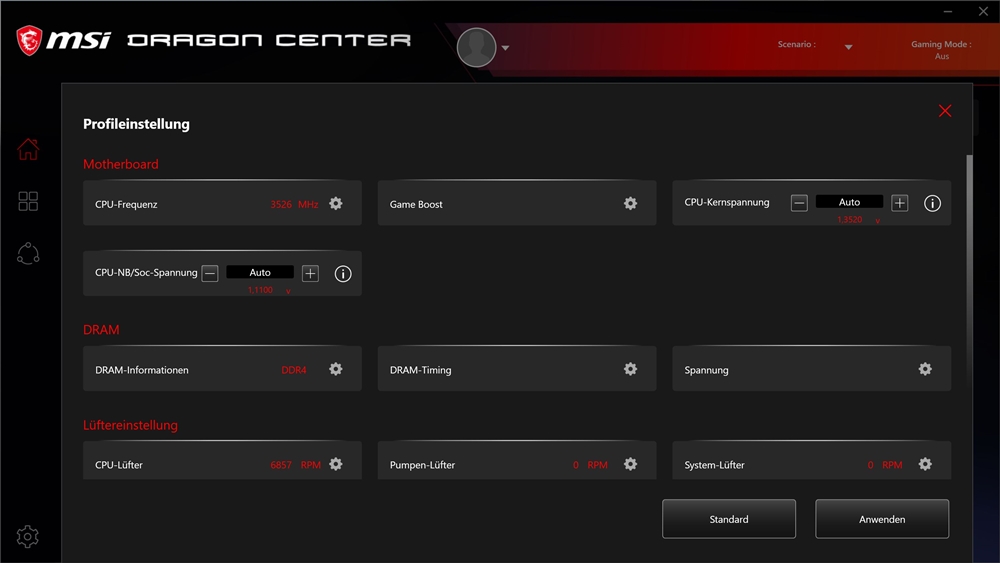

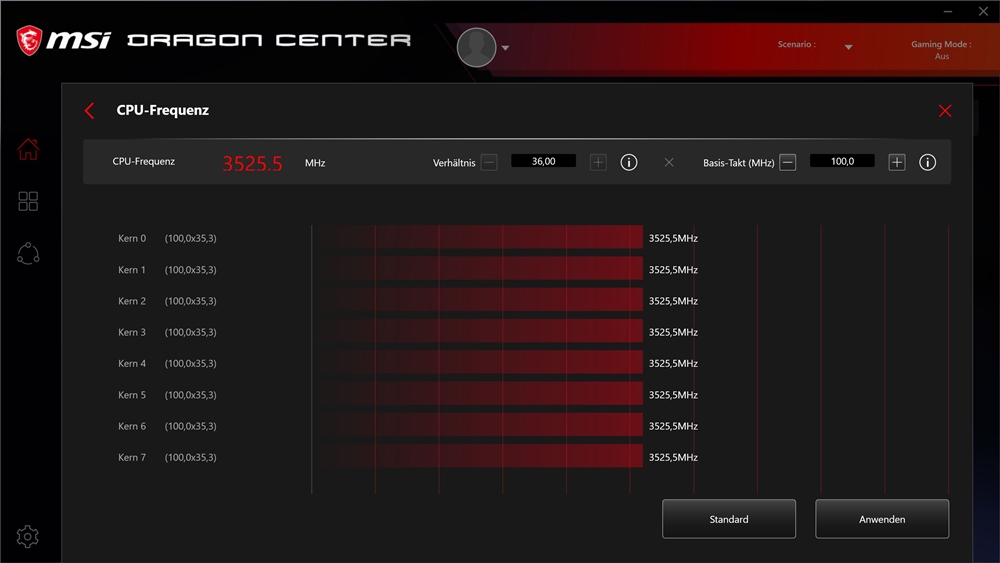

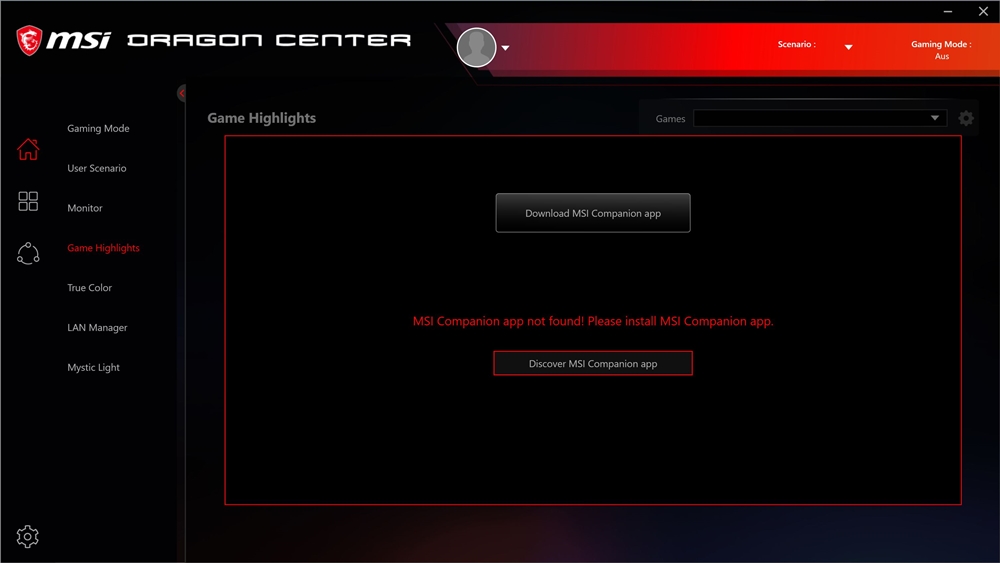

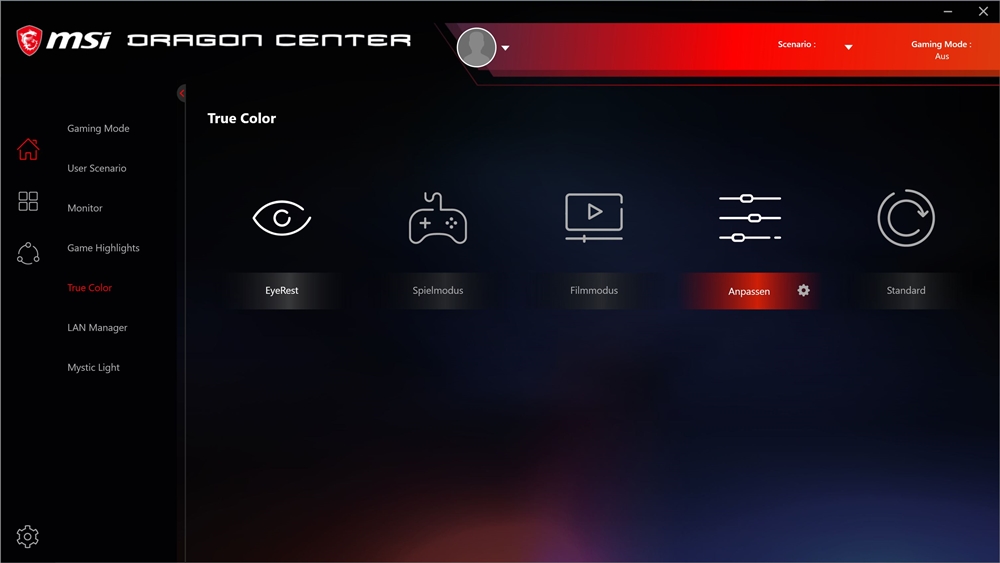

Bei der Software gibt es nichts neues - zumindest im Vergleich mit den aktuellen Geschwister-Boards. Das B450 Tomahawk Max setzte noch auf das ältere Command Center, wohingegen beim B550 Tomahawk nun das Dragon Center seinen Einsatz findet. Dieses ist wiederum nicht anders aufgebaut als bei den anderen aktuellen MSI Platinen. Man hat hier nun die gesamte Kontrolle über das Board, inklusive Lüftersteuerung, OC-Funktionen, Netzwerk-Überwachung sowie Beleuchtung. Insgesamt scho eine gute Lösung, wobei Punkte wie die Lüftersteuerung auch gerne etwas offensichtlicher eingearbeitet werden dürften.

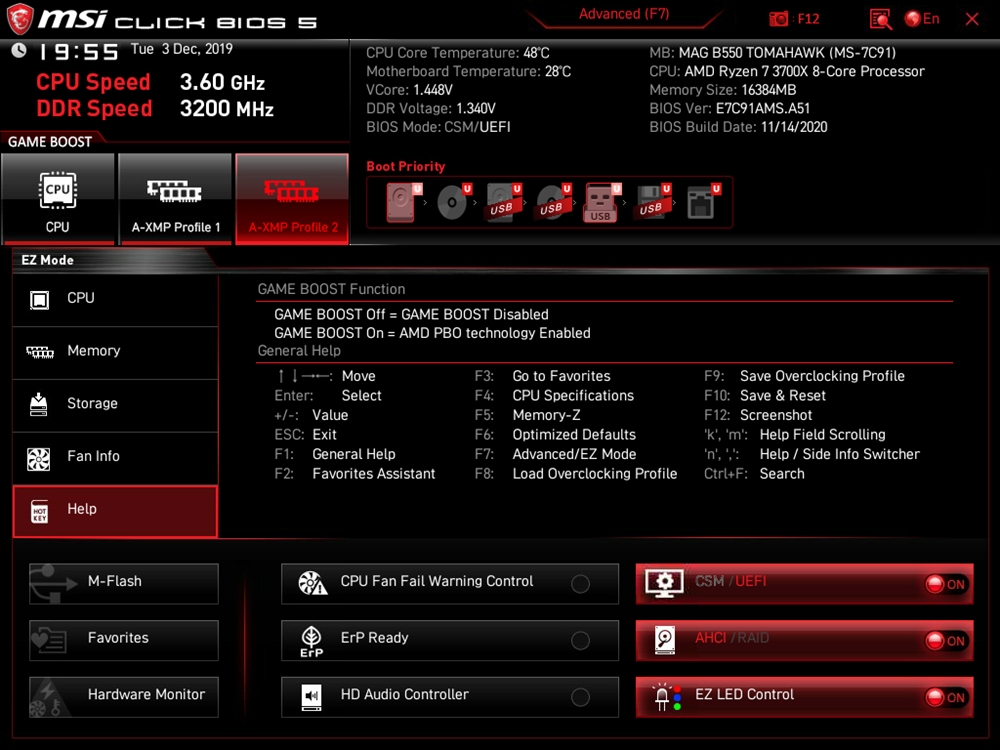

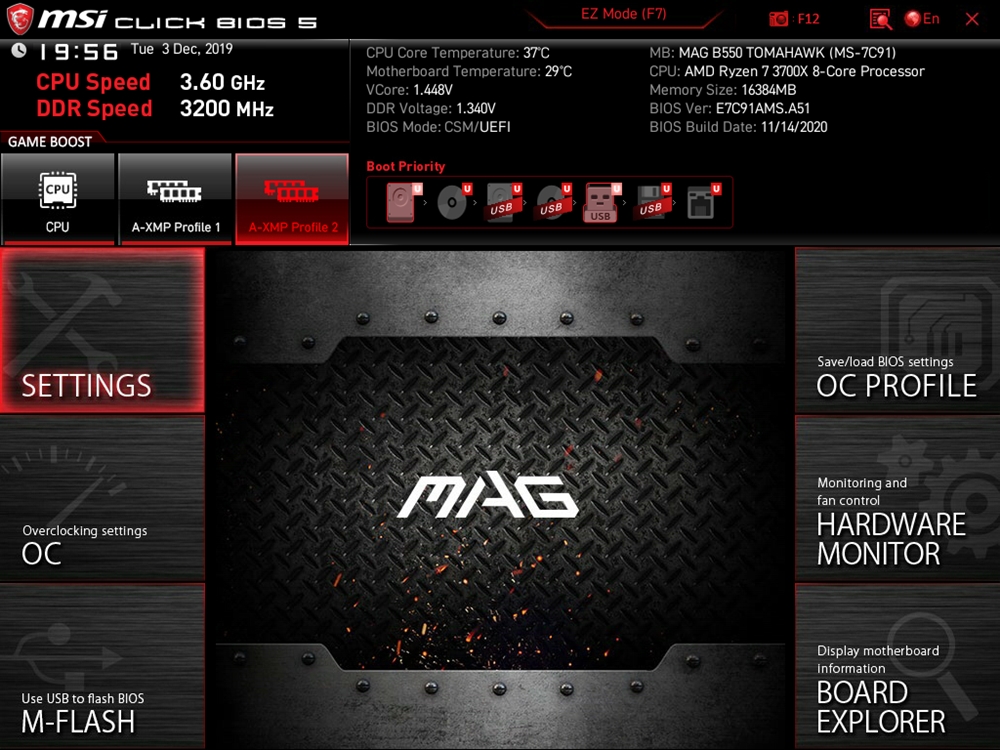

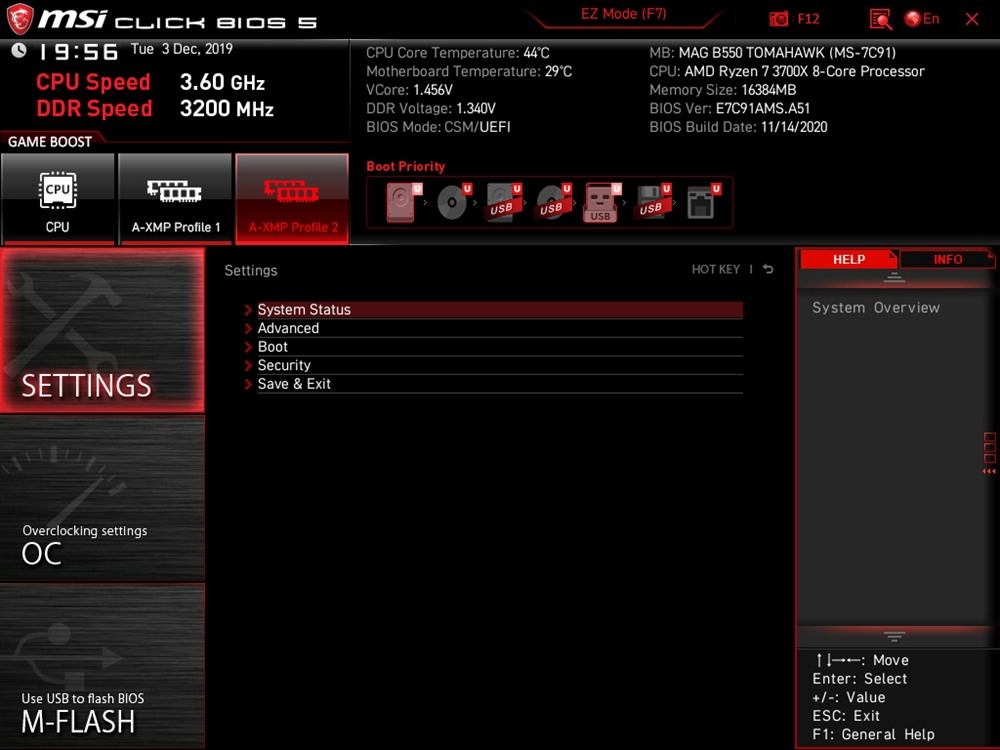

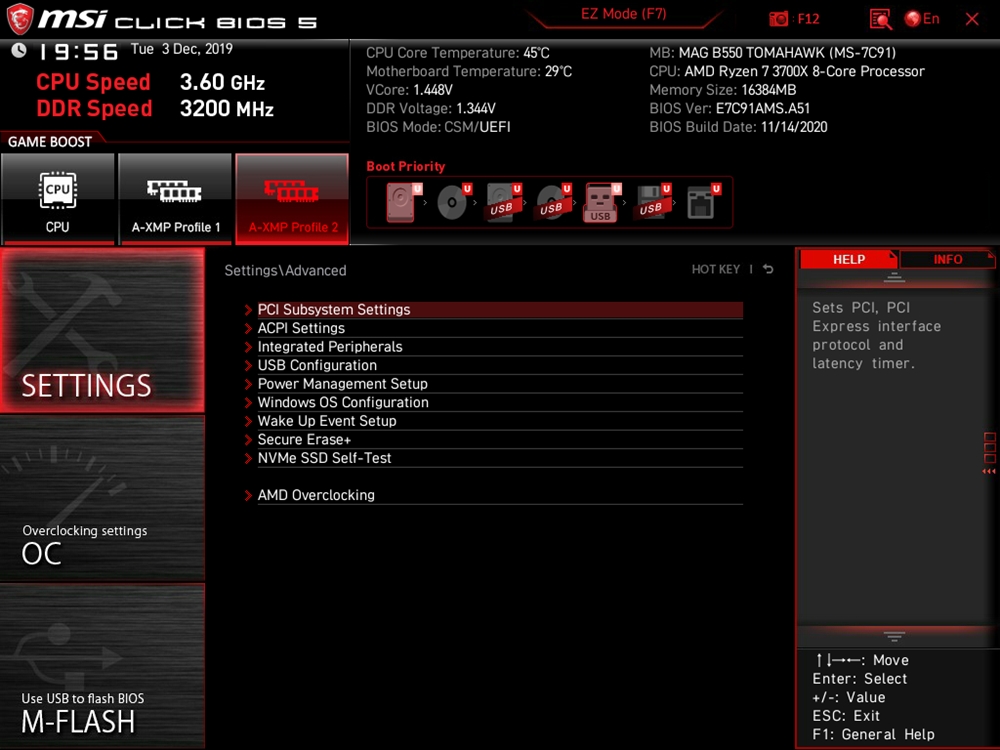

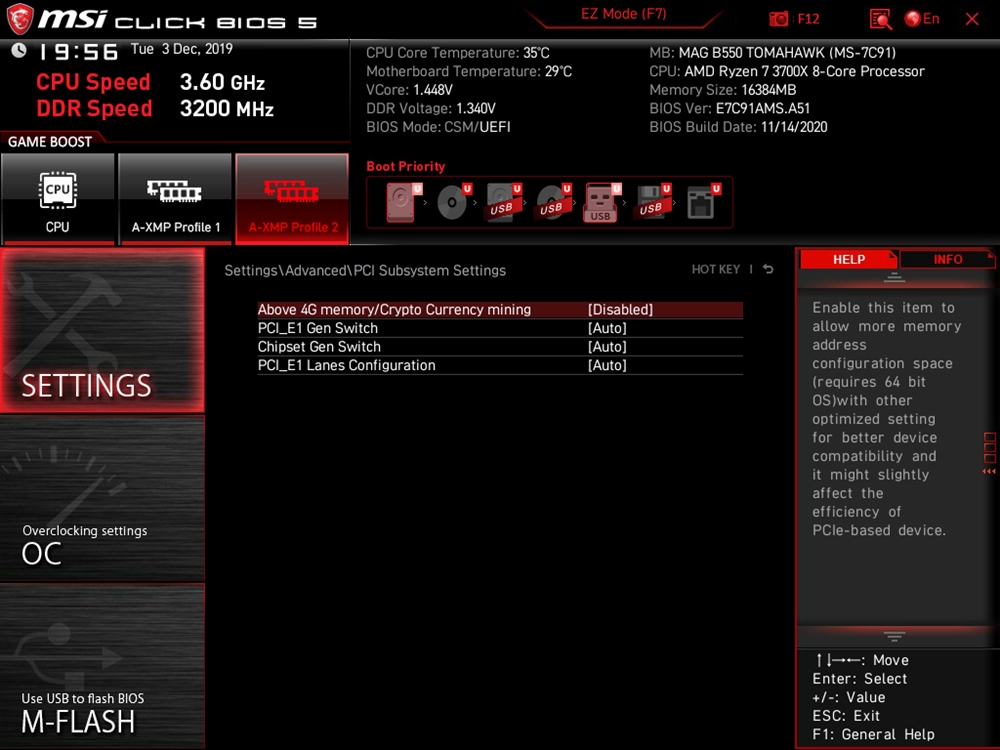

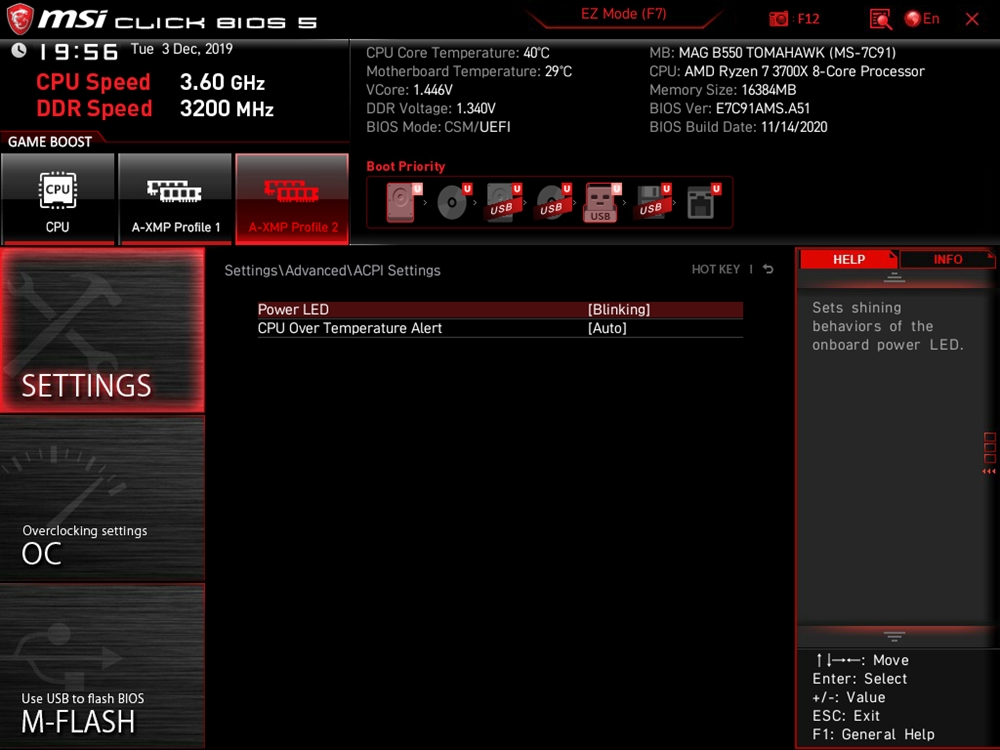

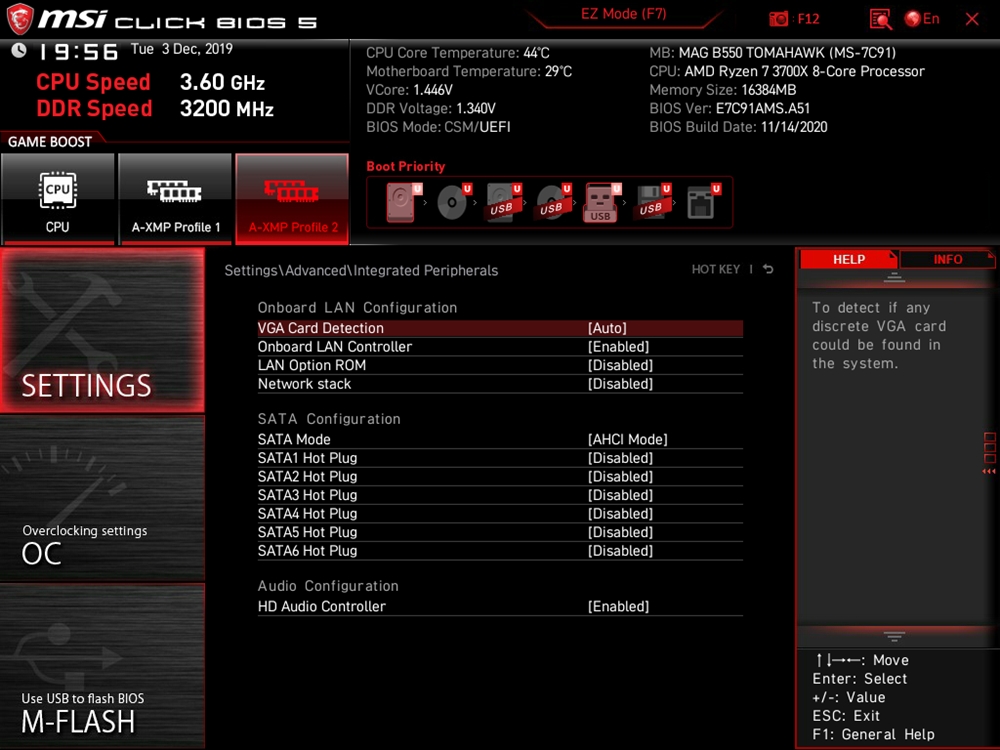

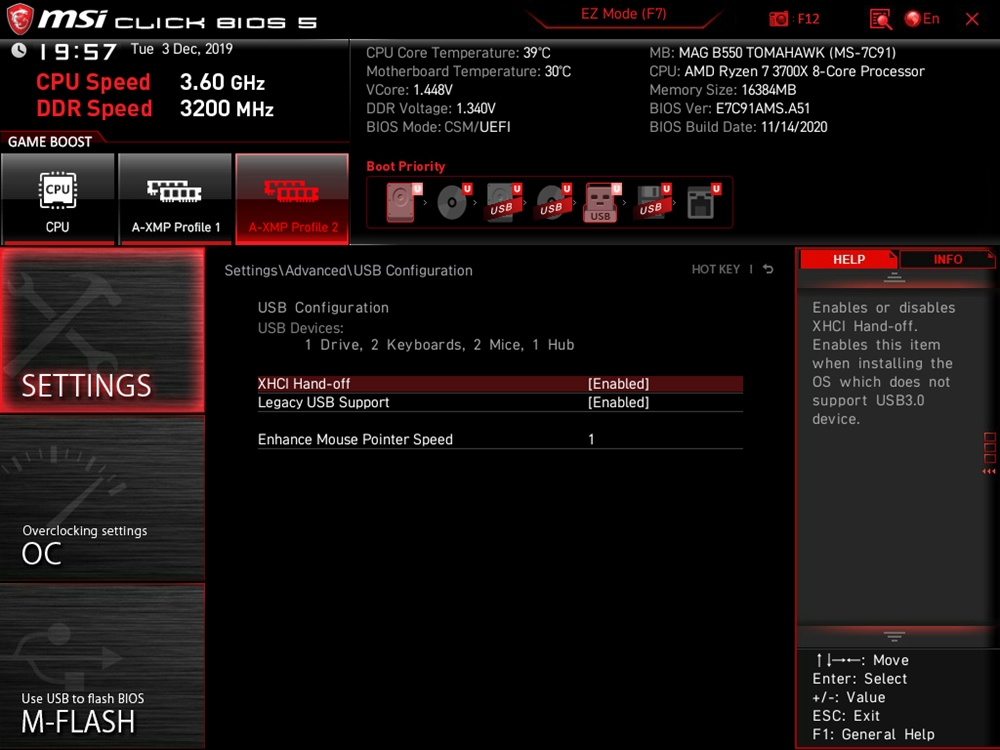

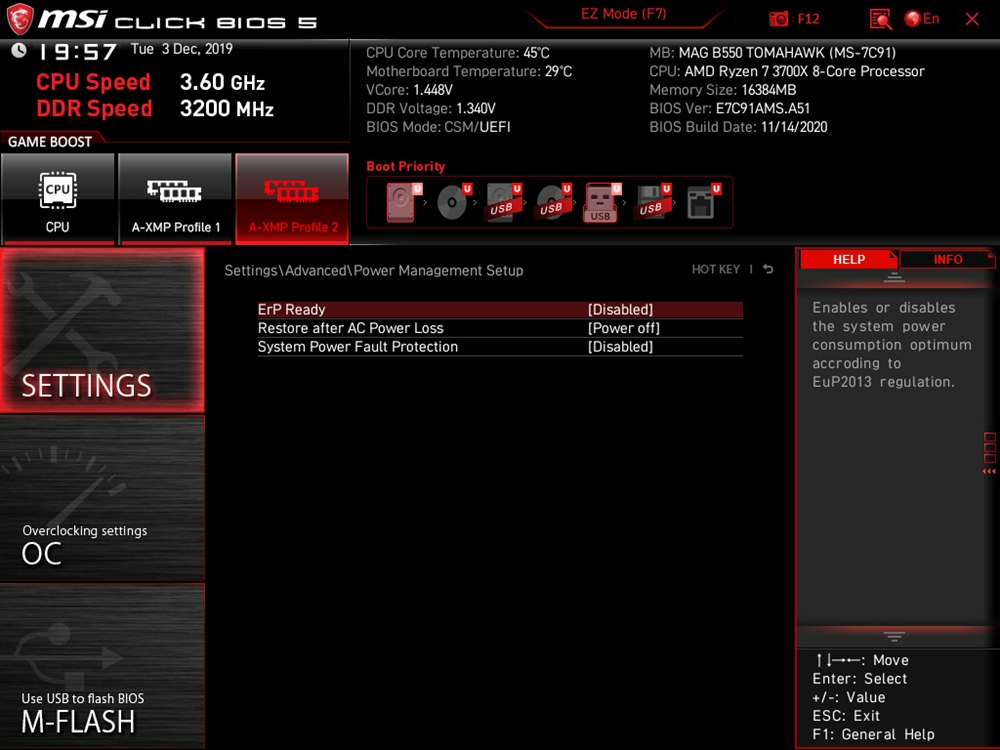

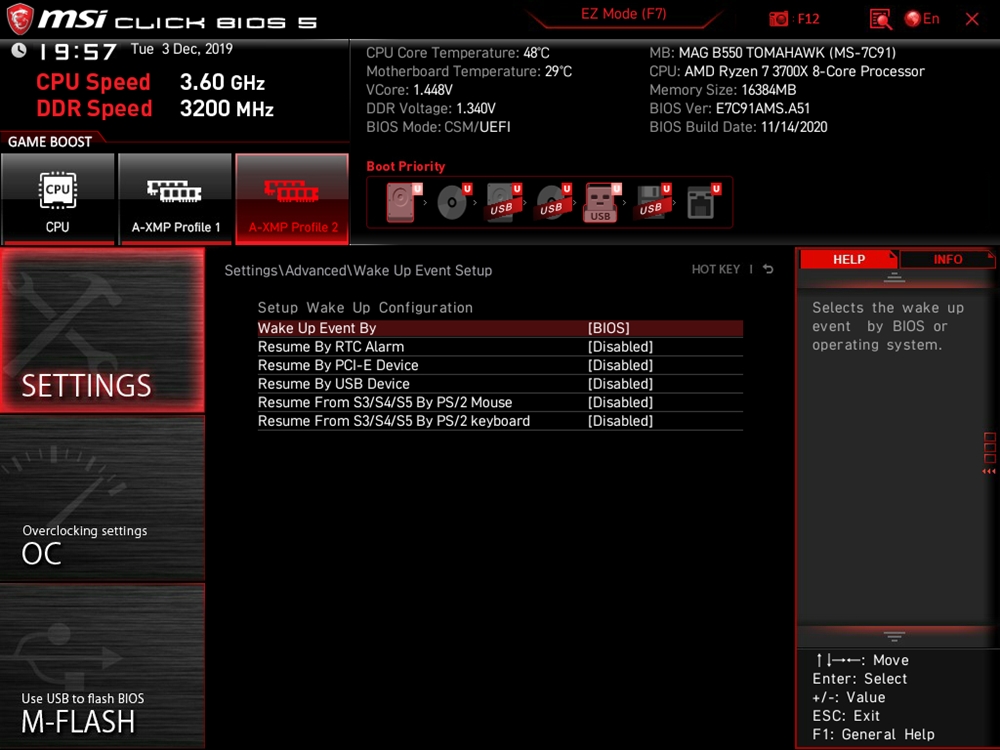

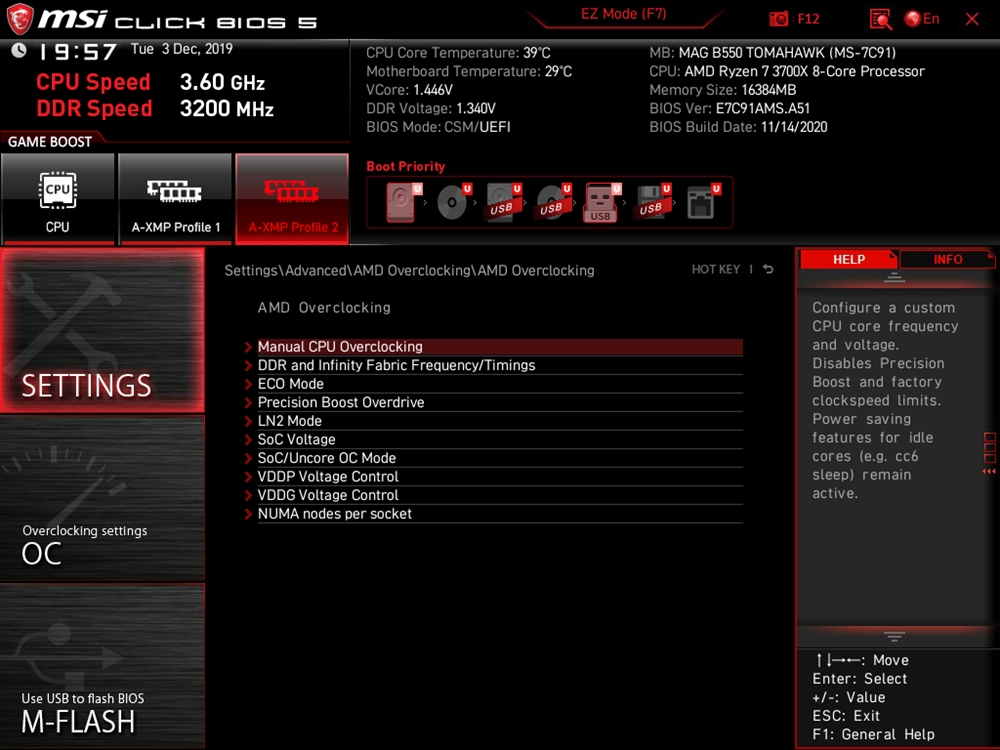

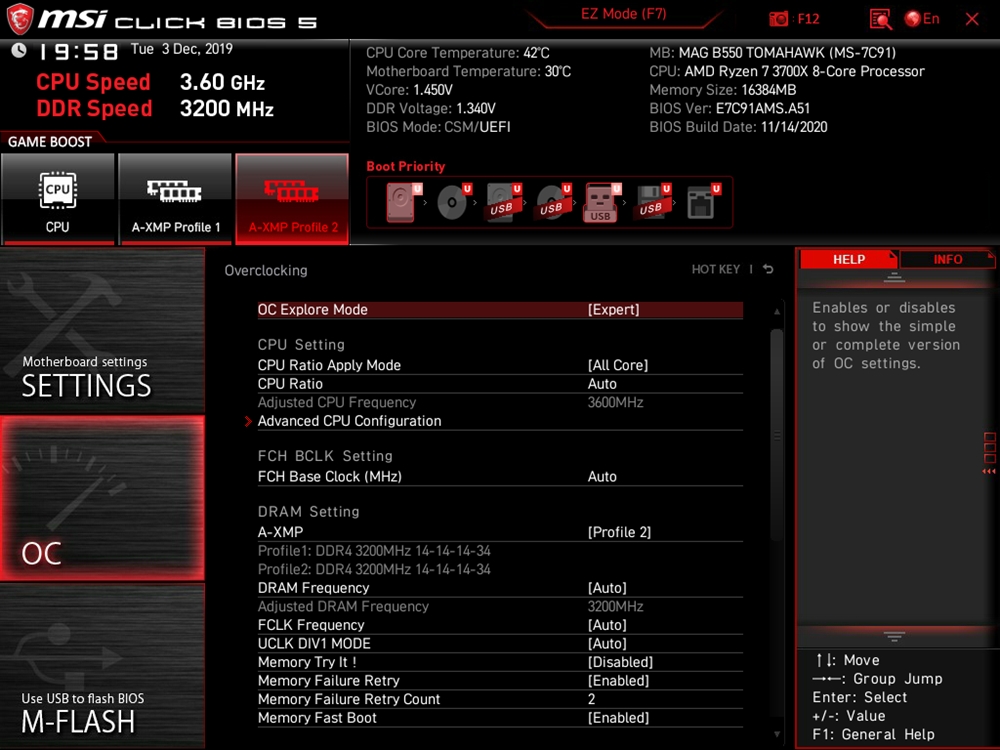

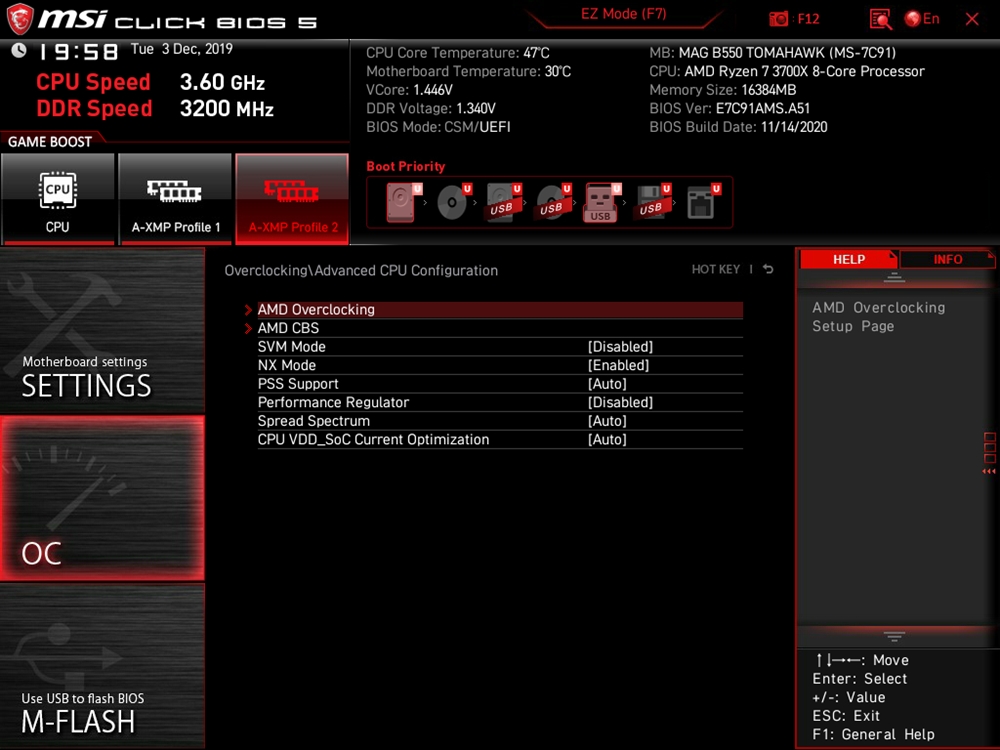

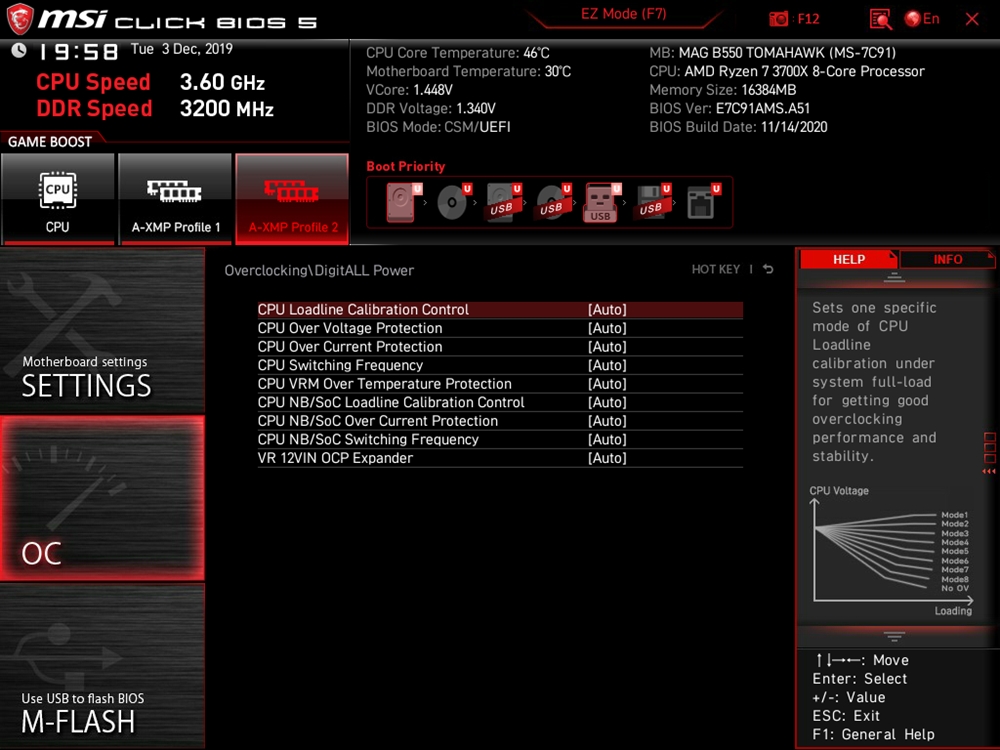

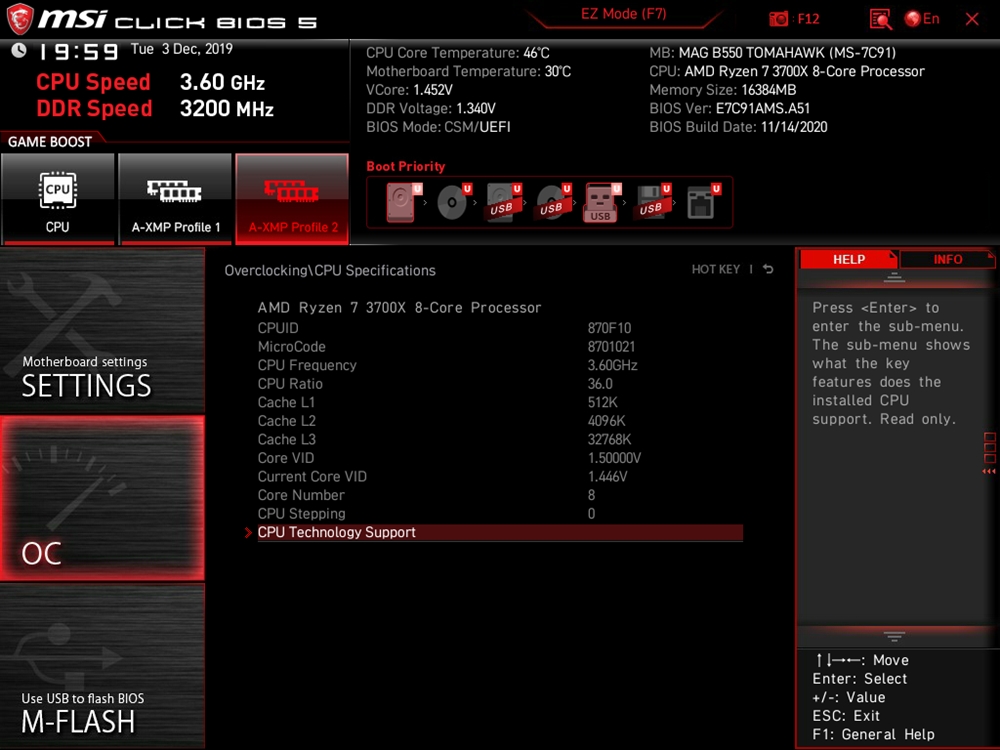

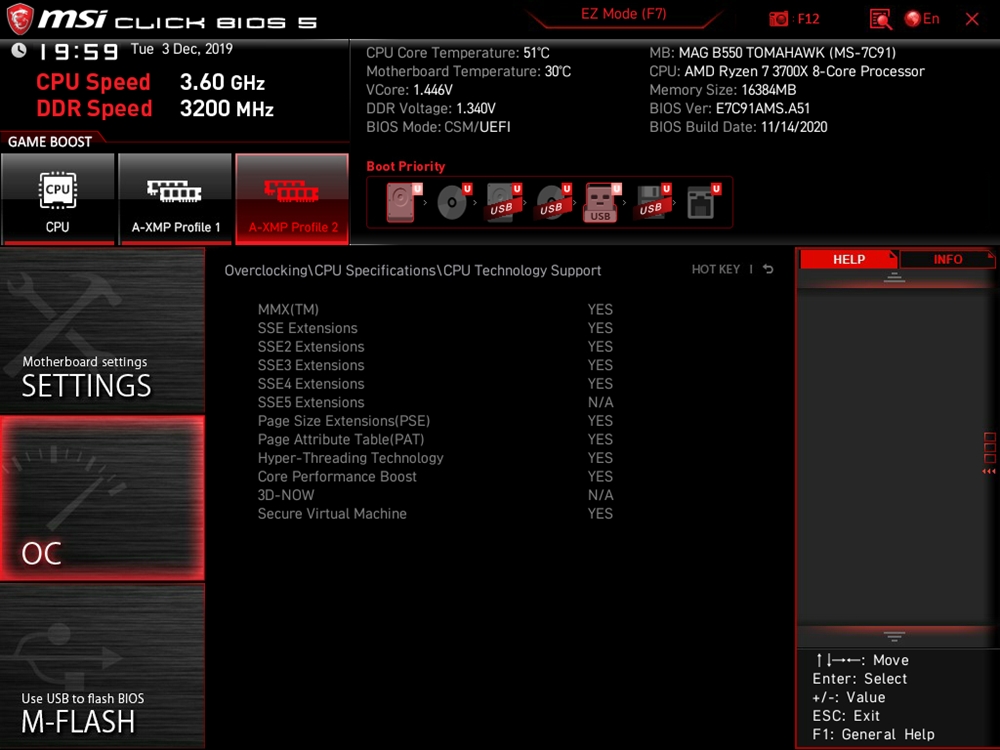

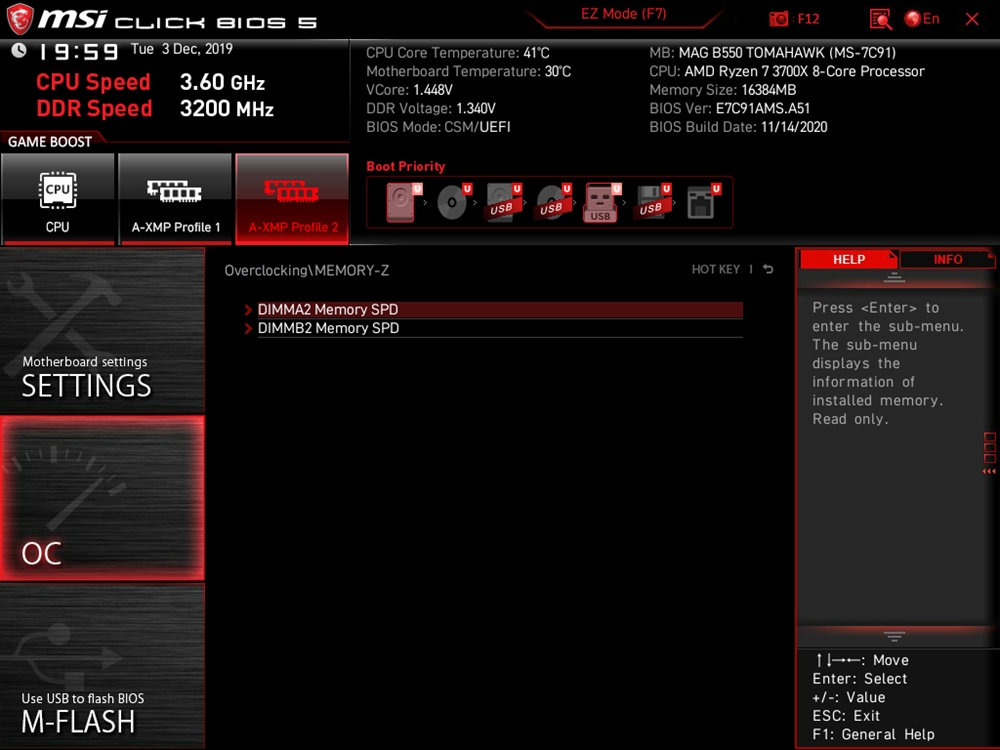

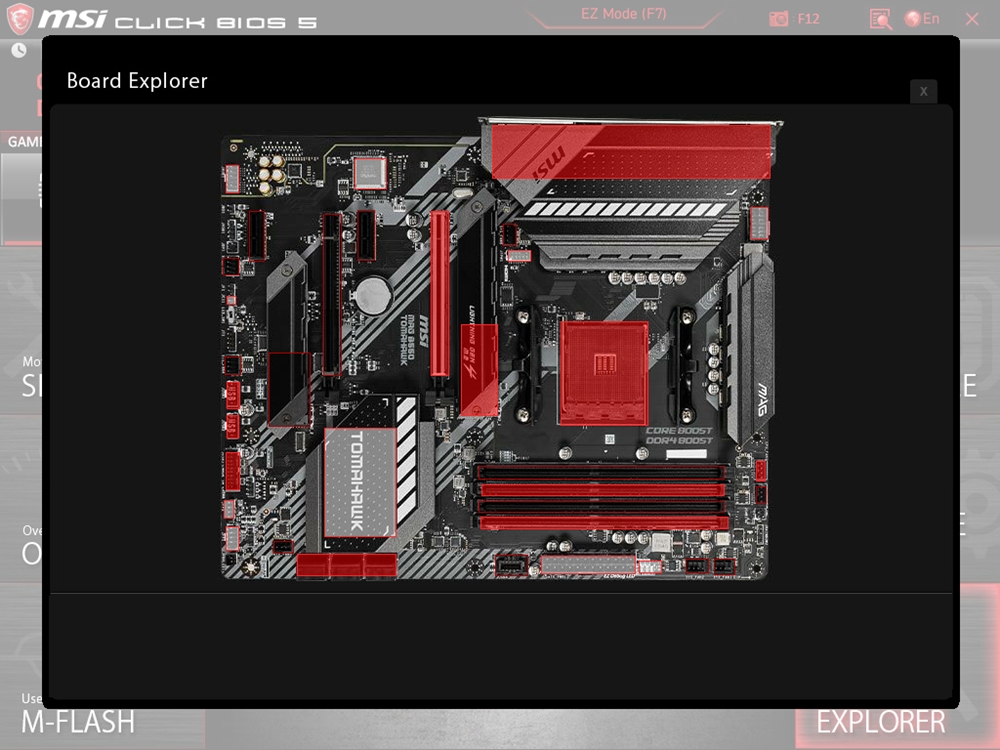

Das UEFI-BIOS

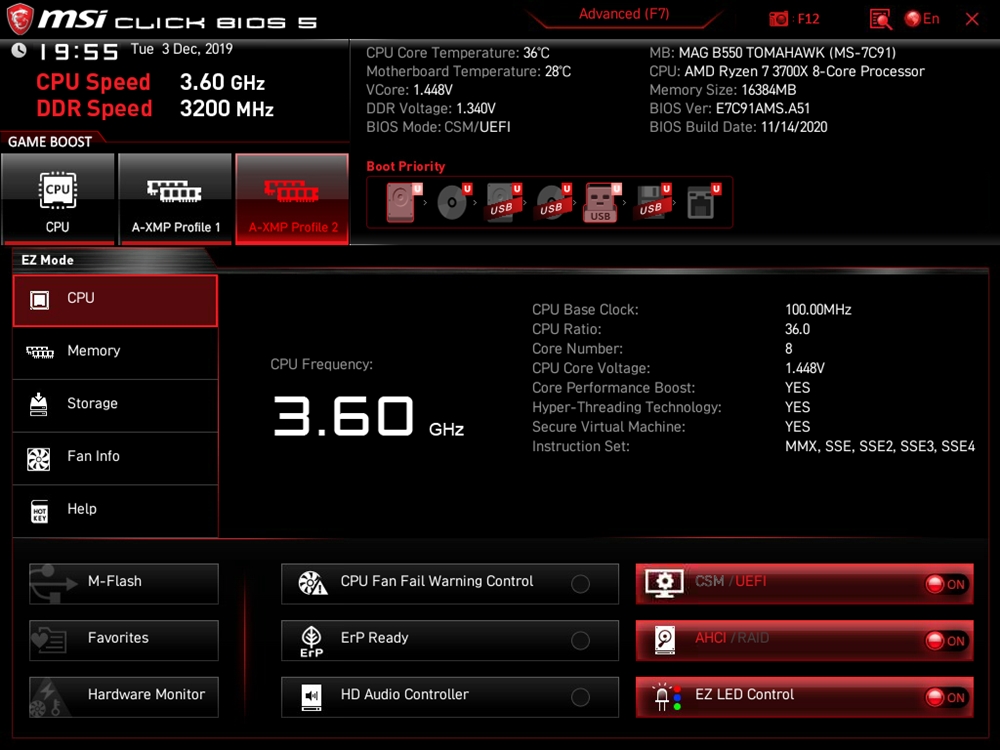

Auch beim Bios lässt sich sagen, nichts neues - was aber auch gut so ist. Ja, ein paar Funktionen sind beim vorliegenden Board etwas anders angeordnet als noch bei einem deutlich älterem Mainboard mit Click Bios 5, aber im Gesamten ist es schon gleich geblieben. Was als relativ neu erachtet werden kann, ist, dass der Game Boost bei der CPU nur den PBO aktiviert. Mit der Einführung von Ryzen 3000 kam auch das Ryzen Overclocking ins Bios, was weiterhin Bestandteil ist und an zwei verschiedenen Stellen vorzufinden ist. Nicht ganz nachvollziehbar, soll der Speicher des Bios-ROMs doch so begrenzt sein. Man kann aber schon sagen, dass das Click Bios 5 in seiner vorliegenden Form auch hier als einfach strukturiert angesehen werden kann.

Benchmarks

Die folgenden Benchmarks sind dazu gedacht, die Grundleistung der Platinen miteinander zu vergleichen. Vor den Benchmarks wurde immer für das jeweilige Mainboard ein frischen Betriebssystem aufgesetzt und alle Einstellungen, bis auf das Speichersetting, auf AUTO gestellt beziehungsweise stehen gelassen. Der Corsair Dominator Platinum RGB 2x 8GB DDR4-3200 CL14 wurde mit seinem XMP betrieben.

Die Benchmarks liegen immer in folgenden Versionen vor:

- Cinebench R15 - 15.038

- Cinebench R20 - 20.060

- SuperPi - Mod 1.5 XS

- PCMark8 - 2.10.901

- PCMark10 -1.1.1739

- 3DMark - 2.9.6631

- AIDA64 Extreme - 6.00.5100

CPU-Benchmarks

System-Benchmarks

3D-Benchmarks

Speicher-Benchmmarks

Benchmarks der Datenträger-Schnittstellen

Auch wenn die AMD Matisse CPU (3te Ryzen Generation) hier ihre PCIe Gen4 Lanes nicht nutzen kann, wurde das angepasste Szenario verwendet. Die Samsung 860 Evo musste der Patrtiot Viper VPN100 1TB als Systemlaufwerk weichen. Die externen Anschlüsse werden weiterhin mit der Sandisk Extreme 900 Portable 480GB und Corsair Voyager GTX 128GB überprüft. Da das Testsystem im NZXT H710 montiert wird, kann auch der Typ-C Header getestet werden, insofern vorhanden. Benutzt wurden die Benchmarks in folgender Version und Testabschnitt:

- CrystalDiskMark 6.0.2. - Seq Q32T1

- AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776 - Seq

M.2 PCIe 4.0 Performance

Die MP600 1TB wurde im oberen der beiden M.2 Slots betrieben und war damit direkt an die CPU angebunden.

M.2 PCIe 3.0 Performance

Die Patriot Viper VPN100 1TB fungiert bei allen Tests als Systemplatte und wurde im unteren Slot montiert und somit am Chipsatz angebunden.

USB-3.2-Gen2-Performance (Typ-C Stecker)

Eine Features des B550 Chipsatzes sowie der AMD Ryzen 7 3700X CPU ist der native USB 3.2 Gen2 Support. USB Typ-A und -C können also auch ohne Zusatzchip auf hohe Übertragungsraten kommen. Um diese auszukosten kommt wie immer die SanDisk Extreme 900 Portable am Typ-C Port zum Einsatz.

USB-3.2-Gen1-Performance (5Gbps)

Um auch die Leistungsfähigkeit der USB-3.2-Gen1-Schnittstelle auf die Probe stellen zu können, kam einmal mehr der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, zum Einsatz. Auch dieser musst sich im AS SSD Benchmark CrystalDiskMark beweisen.

Leistungsaufnahme

Da das System mittels NZXT E850 betrieben wird, kann die Energieversorgung auch intern kontrolliert werden. Das Netzteil erlaubt es unter anderem die 12V Schiene der CPU auszulesen, sodass man den Energieverbrauch des Prozessors etwas genauer abschätzen kann. Zudem lässt sich die Gesamt-Energieaufnahme mittels NZXT CAM Software auslesen. Zur Kontrolle wird die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems zusätzlich mittels Voltcraft Engergy Logger 4000 ermittelt. Die drei Messverfahren kamen in drei Situationen zum Einsatz: Während Windows 10 im Idle-Modus agiert, im Cinebench R15 Single-Core Benchmark und im Cinebench R15 Multi-Core Benchmark.

Generell kann man sagen, dass das MSI MAG B550 Tomahawk zu den sparsameren Mainboards gehört. Im Idle und bei Single-Core-Last konnten neue Bestmarken gesetzt werden. Auch bei der Auslastung aller Kerne zeigt sich die Platine wenig durstig.

Overclocking

Hinweis: Erreichte Werte sind nicht allgemeingültig. Mögliche Taktraten und eingestellte Spannungen variieren zwischen CPUs, Mainboards und Netzteilen. Die folgenden Darstellungen sind also nur als Richtwerte zu verstehen. Übertakten geschieht zudem auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für verursachte Schäden.

PBO - Precision Boost Overdrive

Wie bereits angesprochen kann das PBO einfach über das Aktivieren des Game Boost aktiviert werden bzw. sind die Funktionen erstmal als Gleichwertig anzusehen. Taucht man etwas tiefer ins Bios, dann erhält man aber auch noch weitere Möglichkeiten beim PBO mit mehreren Stufen oder auch einer manuellen Anpassung. Getestet wurde hier allerdings nur die automatische- bzw. Werkseinstellung, das aktvierte PBO sowie der Eco-Mode. Gesagt werden kann, dass der Eco-Mode wenig Wirkung zeigte. Die Leistungsaufnahe blieb beinahe identisch, allerdings wird scheinbar die Leistung gedrosselt, was sich in weniger Punkten im Cinebench R15 attestierte. Aber auch das aktivierte PBO brachte keinen großen Effekt. Etwas mehr Punkte wurden durch eine höhere Leistungsaufnahe erreicht - was aber beides nicht in einem angemessenen Verhältnis steht. Das Ergebnis hängt aber auch mit der Güte der CPU zusammen. Da der eigensetzte Ryzen 7 3700X aus der ersten Produktions-Charge stammt, ist das Binning schlechter als bei den neueren Chargen zu betrachten, was auch die XT-Modelle deutlich zeigen.

| PBO Modus | CB R15 Multi Score | CB R15 Multi Leistungsaufnahme CPU |

| Auto | 2105 Punkte | 87 W |

| Enable | 2128 Punkte | 101 W |

| Eco 45W | 2057 Punkte | 86 W |

Das konservative Wirken des PBOs zeigt sich auch im Vergleich mit den anderen getesteten Mainboards. Die Performance fällt zwar niedrig aus, allerdings wird auch nicht so viel Energie wie bei manch anderem Board aufgenommen.

Manuelles Übertakten

Manuelle Anpassungen brachten stabile 4,3 GHz bei einer Spannung von 1,325V zu Tage. Die Leistungsaufnahme (= 102 W) fiel dabei identisch zum Game Boost bzw. aktiviertem PBO aus. Erreicht wurden mit dieser Einstellung 2180 Punkte im Cinebench R15, also noch einmal etwas mehr, was eine höhere Effizienz bedeutet. Der Speicher konnte per Memory Try It! auf 4400 MHz übertaktet werden. Die Settings darüber waren nicht mehr stabil bzw. benötigen Feintuning - oder besseren RAM.

Temperaturen

Um die Temperaturen des Mainboards bzw. die Effektivität der Kühler zu prüfen, wurde Prime95 29.8 Small FFTs eingesetzt. Das Tool zur Auslastung der CPU wurde 30min lang laufen lassen und dabei die einzelnen Sensoren via HWinfo64 begutachtet. Die Umgebungstemperatur betrug während des Runs 21°C. Die Lüfter der NZXT Kraken X62, des E850 und die Aer RGB 2 120mm wurden konstant mit ~800 U/min betrieben. Bei einer Raumtemperatur von ~19°C lag die Idle Temperatur der MOSFETs bei 30°C. Nach 30 Minuten konnte eine Temperatur von 44°C abgelesen werden, was erneut ein sehr guter Wert ist.

Fazit

Das MSI MAG B550 Tomahawk kann unter den bisher getesten Mainboards als echte Empfehlung angesehen werden. Es bietet eine gute Austattung zu einem fairen Preis. Gut meint hier, dass der Hersteller bei der Spannungsversorgung auf hochwertige Komponenten setzt, was sich bei der geringen Leistungsaufnahme und der damit einhergehenden geringen Erwärmung zeigt. Auch die AMD Ryzen 5000 Prozessoren dürften sich hier sehr gut betreiben lassen. Toll ist auch, dass viele Möglichkeiten für Datenträger geboten werden. Bis zu zweimal M.2 und sechsmal SATA3 dürften für ein Gaming-System mehr als ausreichend sein. Gleiches gilt für die Anzahl der Fan-Header (acht) sowie (A)RGB-Header (vier). Am Layout der Platine gibt es auch nichts auszusetzen. Schade ist allerdings schon, dass der USB-C-Header nur den 3.2 Gen1 Standard verwendet. An der Gesamtzahl der USB-Anschlüsse gibt es sonst nichts zu meckern.

Mit 160 Euro ist das MSI MAG B550 Tomahawk aus finanzieller Sicht auch als gut einzustufen. Ja, der Vorgänger war bzw. ist deutlich günstiger, allerdings ist dort der Funktionsumfang auch geringer.

MSI MAG B550 Tomahawk