Mit dem B550 Chipsatz hat AMD eine günstige Alternative zum X570 nachgeschoben. Mit dem Erscheinen des moderneren Chipsatzes haben die Board-Partner natürlich auch neue Mainboards vorgestellt, welche insgesamt an Attraktivität zugewonnen haben. Denn neben aktuelleren Standards berzüglich der Erweiterungs-Slots und Netzwerkfeatures, wurde auch häufig die Spannungsversorgung aufgebohrt - so auch beim hier vorliegenden MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi. Was das Board konkret bietet, klärt der folgende Test.

Mit dem B550 Chipsatz hat AMD eine günstige Alternative zum X570 nachgeschoben. Mit dem Erscheinen des moderneren Chipsatzes haben die Board-Partner natürlich auch neue Mainboards vorgestellt, welche insgesamt an Attraktivität zugewonnen haben. Denn neben aktuelleren Standards berzüglich der Erweiterungs-Slots und Netzwerkfeatures, wurde auch häufig die Spannungsversorgung aufgebohrt - so auch beim hier vorliegenden MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi. Was das Board konkret bietet, klärt der folgende Test.

Der AMD B550 Chipsatz kann als Refresh des AMD B450 verstanden werden. Im Gegensatz zum X570 gibt es zwar keine eigenen PCIe 4.0 Lanes, allerdings auch nicht mehr nur welche der zweiten Generation. Das hat die Hersteller veranlasst, dass man auch beim kleineren Chipsatz etwas spendabler mit M.2-Steckplätzen wurde. So besitzt das MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi bspw. zwei der Steckplätze, von denen einer direkt an der CPU angebunden ist ab einem Ryzen 3000 auch mit PCIe 4.0 arbeitet und der andere immerhin mit PCIe 3.0 am Chipsatz hängt.

Mit dem neuen Chipsatz hat das Board, bzw auch die anderen neuen Platinen, die neuere MSI Benennung erhalten. MPG steht für MSI Performance Gaming und gliedert sich unterhalb von MEG (= MSI Enthusiast Gaming) an. Die Platine soll sich also schon weit oben im Sortiment ansiedeln und wird mit selben Chipsatz nur vom MSI MEG B550 Unify(-X) übertrumpft.

Die Spezifikationen

Welche Änderungen es gegenüber dem Vorgägner gibt, kann man der Tabelle weiter unten entnehmen. Upgrades gibt es in Bezug auf die Konnektivität, Erweiterungskarten sowie der Spannungsversorgung - wie eingangs auch schon erwähnt wurde. Man kann schon sagen, dass die Platine auch in Hinblick auf die AMD Vermeer bzw. Ryzen 5000 Plattform besser aufgestellt und zukunftssicherer sind.

| Das Mainboard im Überblick | ||

|---|---|---|

| Mainboard-Format | ATX | |

| Bezeichnung | MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi | MSI B450 Gaming Pro Carbon AC |

| Sockel | PGA AM4 | |

| Preis | ~ 174 EUR | |

| Hersteller-Homepage | www.msi.de | |

| Chipsatz-Eckdaten | ||

| Chipsatz | AMD B550 | AMD B450 |

| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 bis zu 5100 MHz (OC) | 4x DDR4 bis zu 3466 MHz (OC) |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 128 G | |

| SLI / CrossFire | - / 2-Way | |

| Phasen | 6+2 (6x 2 + 2) | 4+2 (4x 2 + 2x 2) |

| Stromanschlüsse | 1x 8-PIN 1x 4-PIN 1x 24-PIN-ATX | |

| Features-Keyfacts | ||

| PCI-Express | 1x PCIe 4.0 x16 (x16) 1x PCIe 3.0 x16 (x4) 3x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 4.0 x16 (x16) 1x PCIe 2.0 x16 (x4) 3x PCIe 2.0 x1 |

| Serial-ATA und M.2 | 6x SATA 6G 1x M.2 PCIe x4 Gen4/ SATA3 - 2242/ 2260/ 2280/ 22110 1x M.2 PCIe x4 Gen3 - 2242/ 2260/ 2280 | 6x SATA 6G 1x M.2 PCIe x4 Gen3/ SATA3 - 2242/ 2260/ 2280/ 22110 1x M.2 PCIe x4 Gen2 - 2242/ 2260/ 2280 |

| RAID | RAID 0, 1, 10 | |

| USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x I/O-Panel; Typ-C + Typ-A) 5x USB 3.1 Gen1 (2x I/O-Panel; 3x über Front-Header) 6x USB 2.0 (2x I/O-Panel; 4x über Front-Header) | 2x USB 3.1 Gen2 (2x I/O-Panel; Typ-C + Typ-A) 4x USB 3.1 Gen1 (2x I/O-Panel; 3x über Front-Header) 6x USB 2.0 (2x I/O-Panel; 4x über Front-Header) |

| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 | 1x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2 |

| LAN | 1x 2.5Gb LAN (Realtek RTL8125B-CG) | 1x 1Gb LAN (Intel I211-AT) |

| WLAN | WLAN AX (Intel AX200) | WLAN AC (Intel AX200) |

| Audio | Realtek ALC1200 5x Analog-out (3,5mm Klinke) 1x Toslink | Realtek ALC1220 5x Analog-out (3,5mm Klinke) 1x Toslink |

| Fan-Header | 8x 4-Pin (PWM/DC) | 6x 4-Pin (PWM/DC) |

| Beleuchtung | 2 Zonen (I/O-Belnde & PCH Kühler) 2x 4-Pin; 12V 1x 3-Pin; 5V 1x Corsair; 5V | 2 Zonen (rechte Seite & PCH Kühler) 2x 4-Pin; 12V 1x 3-Pin; 5V 1x Corsair; 5V |

| Sonstiges | Bluetooth 5.1 EZ Debug LEDs Bios Flashback Funktion 2x M.2 Kühler LED Switch CMOS Clear-Button (intern) | Bluetooth 5.0 EZ Debug LEDs Bios Flashback Funktion 1x M.2 Kühler |

| Lieferumfang | Anleitung Quick Installation Guide Treiber DVD 2x SATA-Kabel Kabel-Label 3-Pin RGB Verlängerung | Anleitung Quick Installation Guide Treiber DVD 2x SATA-Kabel Kabel-Label 4-Pin RGB Verlängerung |

Detailansicht / Features

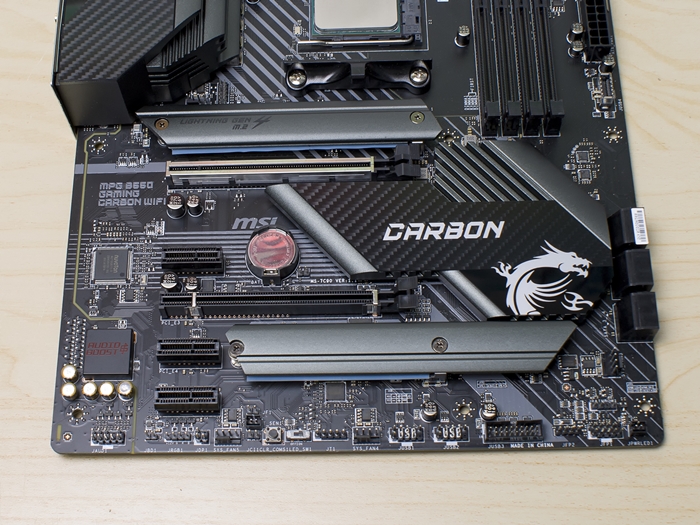

Um der Bezeichnung Carbon wieder gerecht zu werden, hat der Hersteller auch beim neuesten Ableger der Serie wieder auf die beliebte Kohlenstoff-Optik gegriffen. Echtes Carbon wird nicht eingesetzt, dafür kommt aber viel Aluminium zum Einsatz. Insgesamt wirkt das Design des MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi etwas erwachsener bzw. weniger verspielt als bei den älteren Boards der Serie wie bspw. beim MSI X399 Gaming Pro Carbon AC oder MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon.

Das mag auch daran liegen, dass bei der Verblendung keinerlei Kunststoff verbaut wird. Somit bringt das Board auch etwas mehr Gewicht auf die Waage, was haptisch mehr Qualität vermittelt. Mehr Material findet sich auch auf den MOSFETs wieder. Der Kühlblock der CPU-Phasen stellt zugleich auch die I/O-Blende dar. Neu ist das nicht, mehr Masse bei Kühlern schadet aber eigentlich fast nie. Doch nicht nur die Kühler wurden optimiert, auch die Spannungsversorgung selbst ist verbessert worden. Alle Komponenten stammen von Infineon. Als PWM-Controller kommt der IR35201 zum Einsatz, welcher hier im 6+2 Modus arbeitet. Je zwei TDA21462 MOSFETs bilden eine CPU-Phase, sodass hier insgesamt 12 der 60A MOSFETs vorzufinden sind. Zwei weitere sind für den SoC abgestellt. Strom wird dabei über einen 8- sowie 4-Pin Stecker bezogen. Energie-Engpässe sollte es somit auch mit den Sechzehnkernern nicht geben.

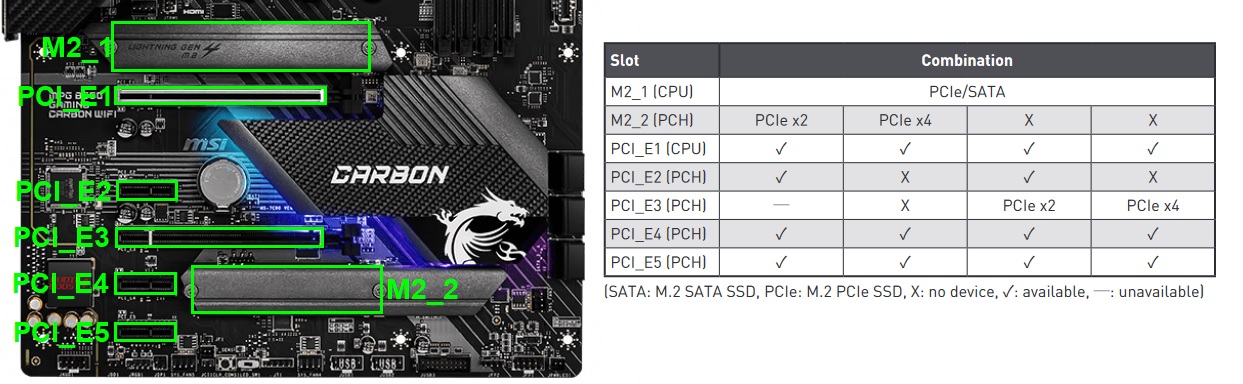

Der B550 bietet im Vergleich zum X570 nicht nur PCIe 3.0, statt PCIe 4.0 Lanes, sondern auch sechs weniger. Für das vorliegende Board bedeutet das, dass nicht alle Steckplätze zeitgleich genutzt werden können. Wie genau das Sharing auf dem B550 Gaming Carbon WiFi stattfindet, haben wir auf der nächsten Seite erklärt. Positiv ist auf jeden Fall auch, dass im Gegensatz zum Vorgänger nun auch die Gen4-Lanes einer Ryzen 3000 (oder höher) CPU genutzt werden können und das die Anbindung des Chipsatzes zumindest auf Gen3 gehoben wurde. Auch wenn man im Alltag von der höheren Bandbreite selten oder kaum profitiert, ist man damit nun etwas "zukunftssicherer".

Bei den USB-Anschlüssen gibt es zum B450 und B350 keinen Unterschied. Maximal kann der Chipsatz zwei USB 3.2 Gen2 Anschlüsse bereitsstellen, welche sich beim vorliegenden Board allerdings ungenutzt bleiben. Die beiden schnellen Ports am Backpanel werden von der CPU bezogen, wodurch man den USB-C-Header ebenfalls mit dem schnelleren Standard bedienen könnte - macht man aber nicht. Vielleicht will der Hersteller hier mit Absicht einen Unterschied zu den Boards mit X570 Chipsatz schaffen.

Vorteile des frischeren Mainboards sieht man allerdings auf der Rückseite. Wie angesprochen gibt es nicht mehr oder schnellere USB-Anschlüsse, dafür legt die Geschwindigkeit der Netzwerk-Zugänge zu. Das Board verfügt über einen 2,5Gb NIC von Realtek (RTL8125B-CG) sowie einen WiFi 6 Adapter von Intel (AX200). Abstriche muss man allerdings bei der Soundlösung hinnehmen. Statt ALC1220 wie beim Vorgänger wird nur noch der ALC1200 verbaut, welcher vor allem in Bezug auf den Front-Panel-Anschluss abgespeckt ist, da kein so kräftiger Kopfhörerversrärker im Codec sitzt. Auch hier könnte man meinen, dass man absichtlich einen Abstrich zum X570 Derivat schaffen will.

Die I/O Konfiguration des MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi

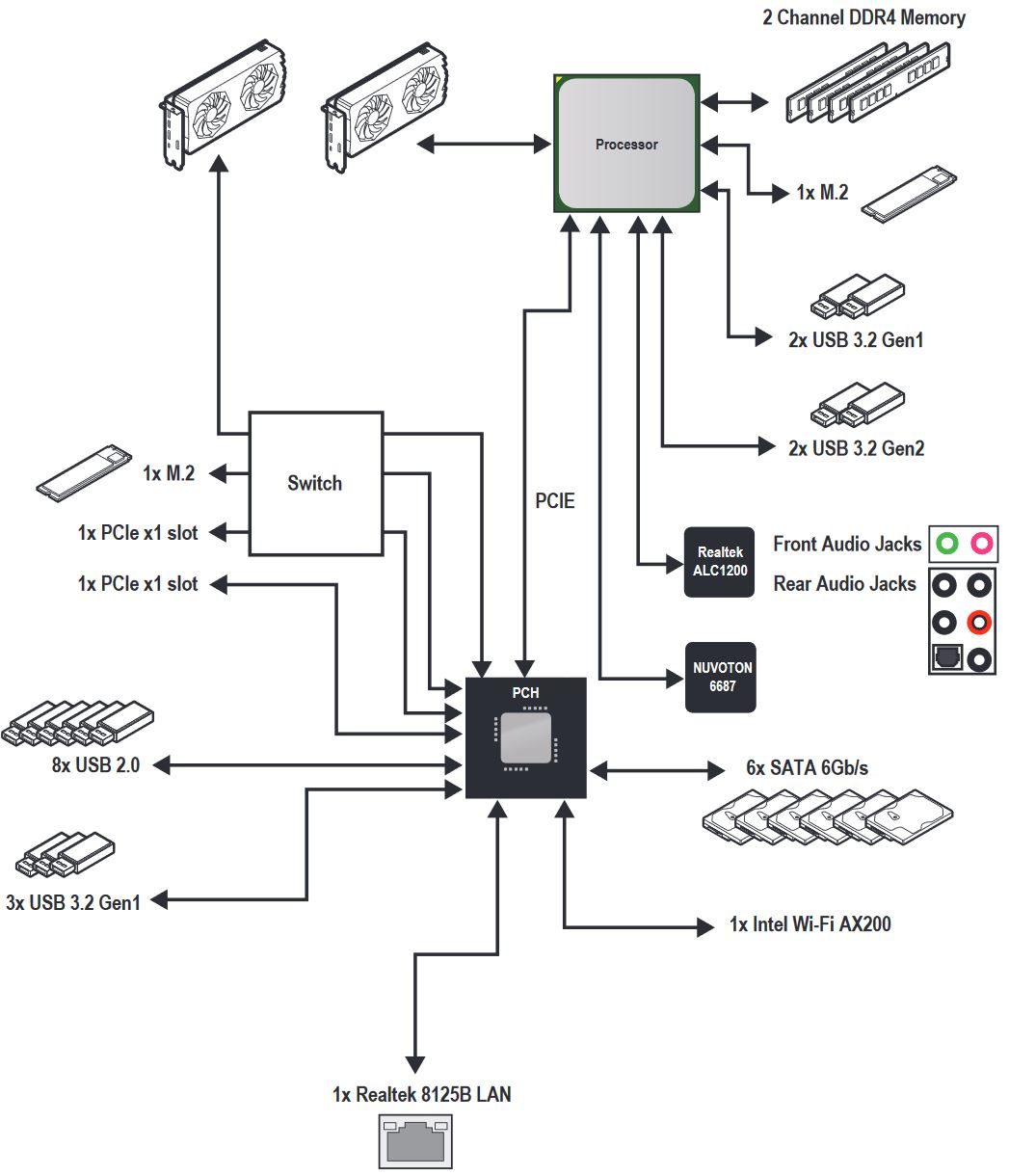

Die Anleitung der MSI Mainboards gibt einem eigentlich schon immer einen sehr guten Überblick über die Anbbindung der verschiedenen Anschlüsse und Steckplätze. Aber dem Hersteller unterlaufen auch manchmal Fehler. Auf dem folgenden Diagramm fehlt bspw. der dritte PCIe X1 Slot. Trotz dessen lässt sich das Board aber gut analysieren. Man erkennt bspw. dass die beiden USB 3.2 Gen2 Anschlüsse von der CPU bedient werden. Da dies eine AMD Ryzen 1000/2000 CPU nicht bietet, ist eine Abwärtskompatibilität hier nicht sinnvoll. Allerdings könnte auch der B550 zwei der Anschlüsse stellen, was aber nicht der Fall ist. Man erkennt auch schon, dass sich mehere Slots die Lanes des B550 teilen, die SATA3 Anschlüsse sind aber nicht vom Lane-Sharing betroffen.

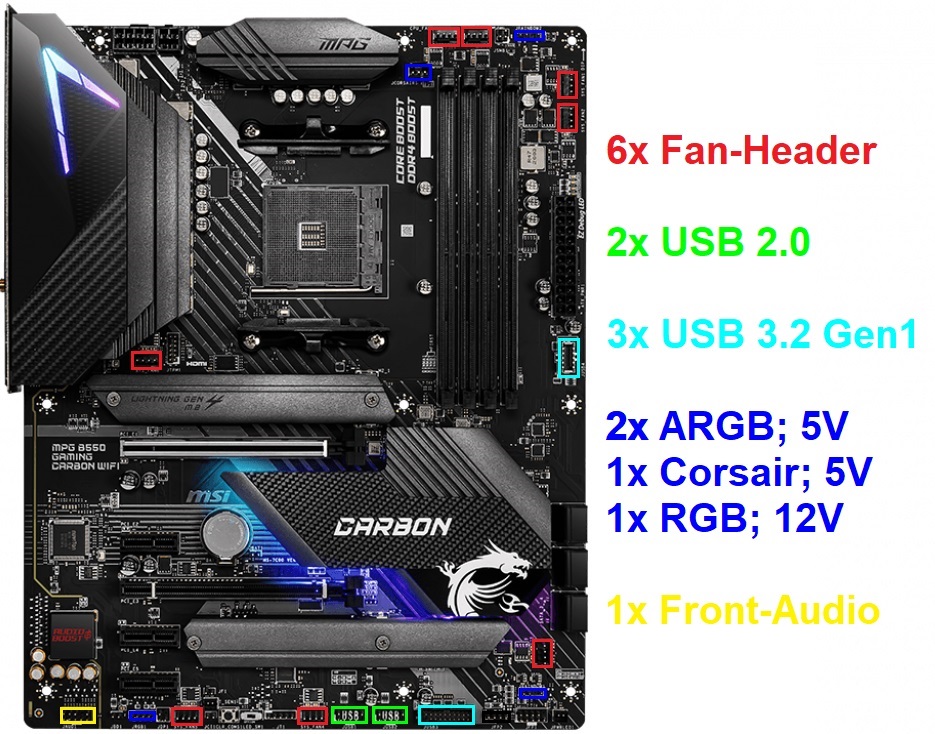

Interne Anschlüsse in der Übersicht

Da der B550 sechs SATA3 Anschlüsse bereitstellen kann, können diese komplett unabhängig von den anderen Anschlüssen genutzt werden. Gleiches gilt für den oberen M.2 Steckplatz, welcher die PCIe 4.0 Lanes oder die SATA-Anbindung vom Prozessor bezieht. Der zweite M.2 Steckplatz kann bei Bestückung aber dafür sorgen, dass der zweite X16 Slot oder/und der obere X1 Slot nicht genutzt werden können. Ansonsten kann man die möglichen Konstellationen der Tabelle entnehmen. Insgesamt schon gut gelöst, allerdings hätte man sich schon einen X1 Steckplatz sparen können, um das Konstrukt noch simpler zu gestalten.

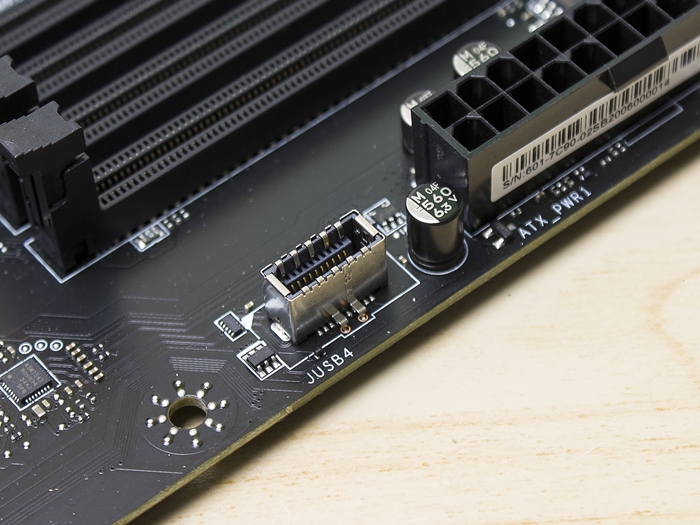

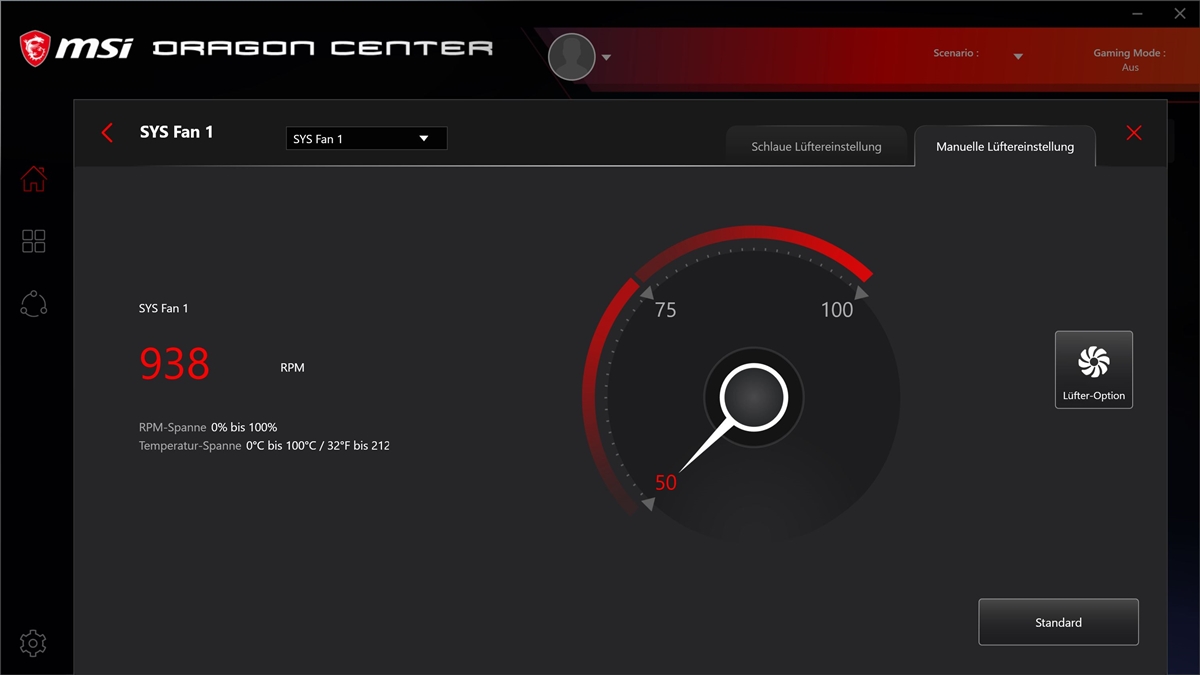

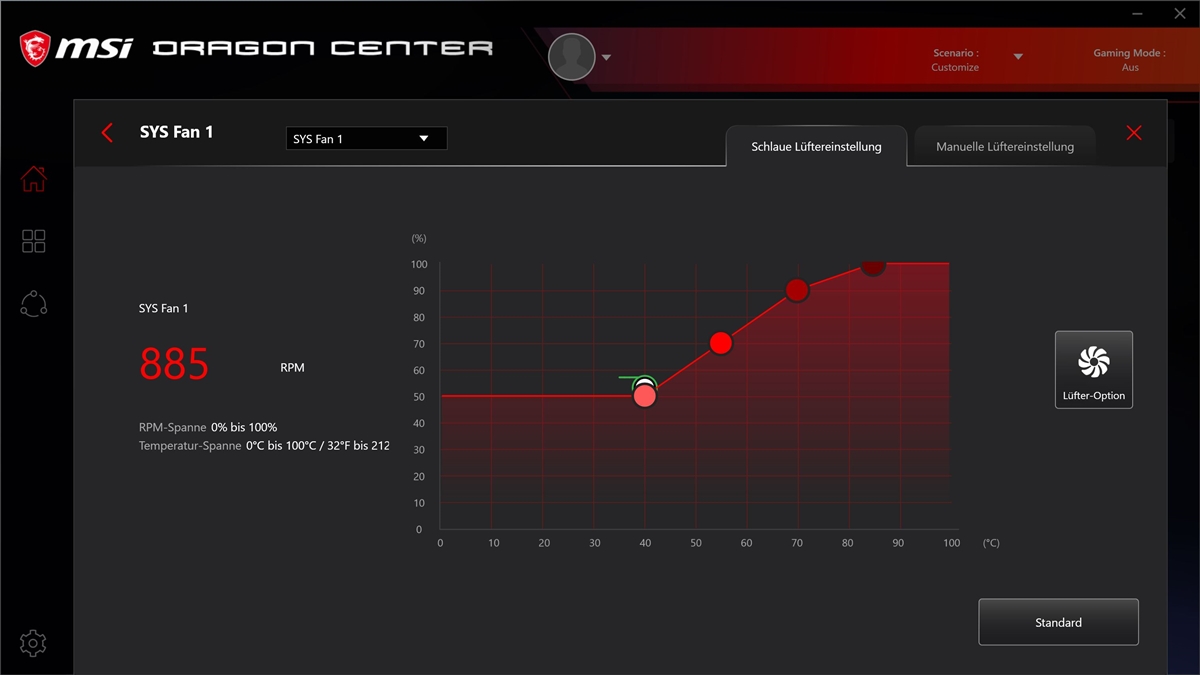

Die acht Lüfter-Anschlüsse verteilen sich gleichmäßig auf dem Board. Auch in größeren Gehäusen sollte es keine Probleme bei der Zugängichkeit geben. Gleiches gilt für die (A)RGB-Header, welche sich unten und oben anden Kanten wiederfinden. An USB-Headern mangelt es ebenfalls nicht, nutzt man ein typisches Gehäuse. Allerdings muss noch einmal erwähnt werden, dass der 19-Pin-Header nur USB nach Standard 3.2 Gen1 unterstützt.

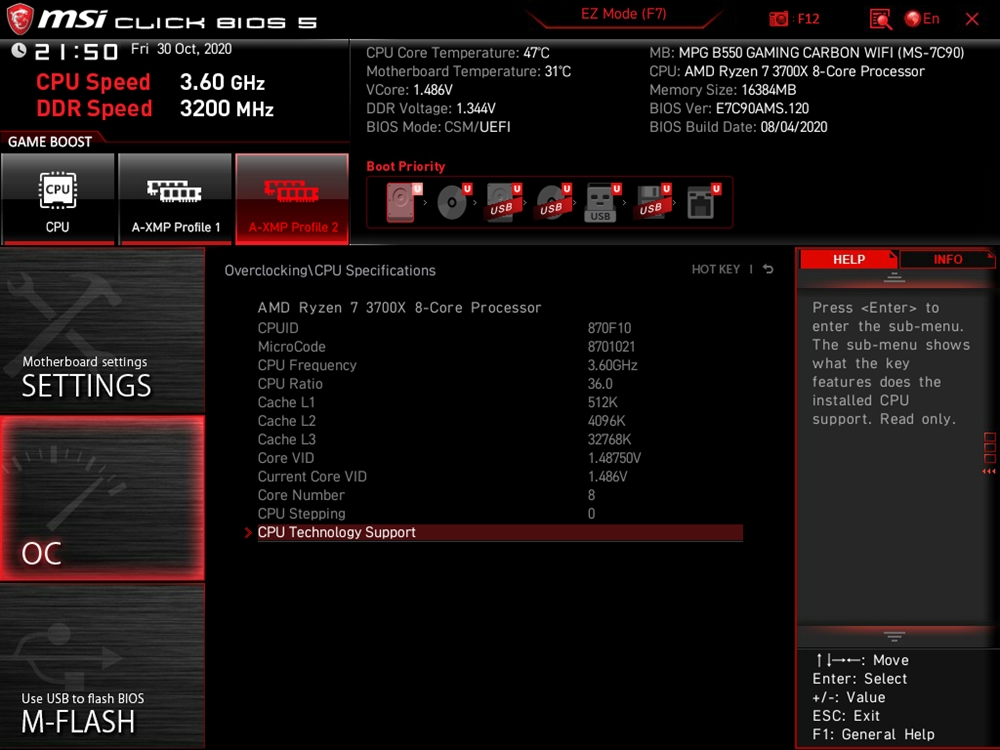

Testsystem im Überblick

Für die Tests der Platinen mit AMD X570 Chipsatz haben wir uns für einen leicht anderen Ansatz entschieden. Und zwar wird das System statt auf einem Benchtable im NZXT H710 verbaut. Dies hat den Grund, dass wir so realistischer das Verhalten der verbauten Lüfter kontrollieren können. Weiterhin wird als Netzteil das NZXT E850 mit CAM-Unterstützung eingesetzt, da dieses eine direkte Kontrolle des Verbrauchs erlaubt. Um den Brettern auf den Zahn zu fühlen wird ein AMD Ryzen 7 3700X (Retail) eingesetzt, welcher im Serienzustand mit bis zu 4,4 GHz takten soll. Die NZXT Kraken X62 mit 280mm Radiator soll dafür sorgen, dass dieser auch erreicht wird. Damit man auch die Übertaktbarkeit in Sachen RAM nachvollziehen kann, wird der Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3200 CL14 verwendet, welcher auf dem ASUS ROG Maximus XI Gene 4600 MHz erreichte, also einen gewissen Spielraum zulässt.

Bei den Laufwerken werden ebenfalls sehr schnelle Vertreter der jeweiligen Zunft eingesetzt. Das System wird auf der Patriot Viper VPN100 1TB (PCIe 3.0 x4) aufgesetzt. Begleitet wird sie von der Corsair MP600 mit ebenfalls 1TB (PCIe 4.0 x4) um die höhere Bandbreite austesten zu können. An den externen Anschlüssen werden weiterhin der Corsair Voyager GTX mit 128GB und die Sandisk Extreme 900 Portable mit 480GB verwendet.

Software

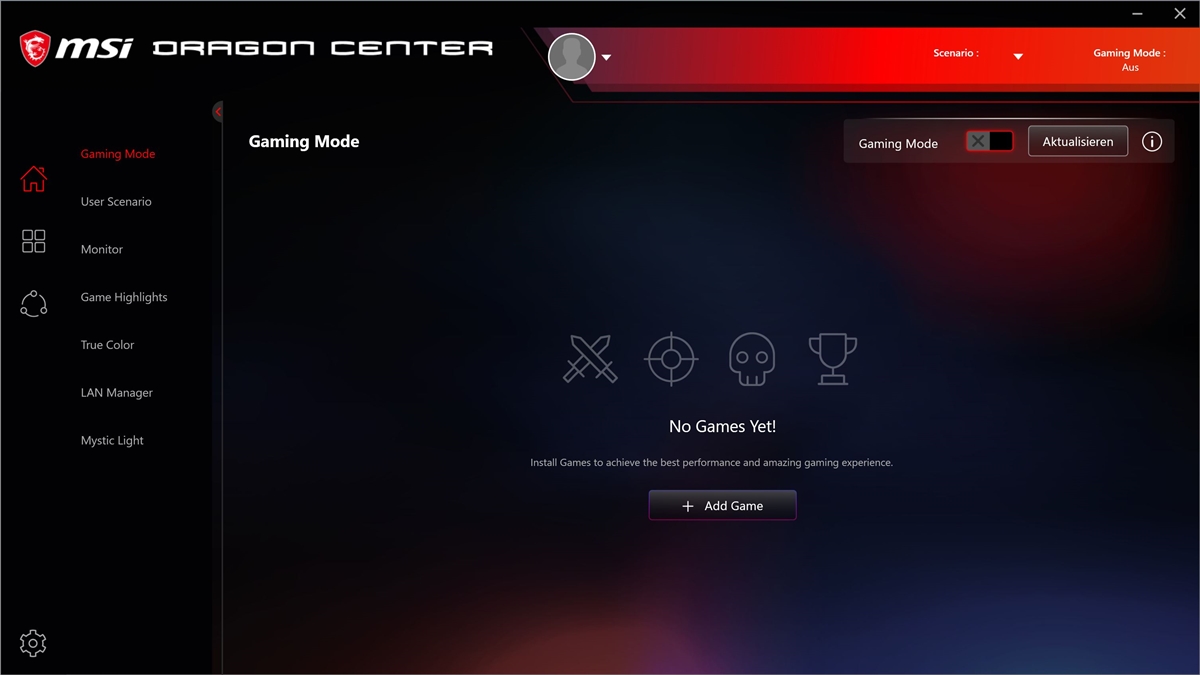

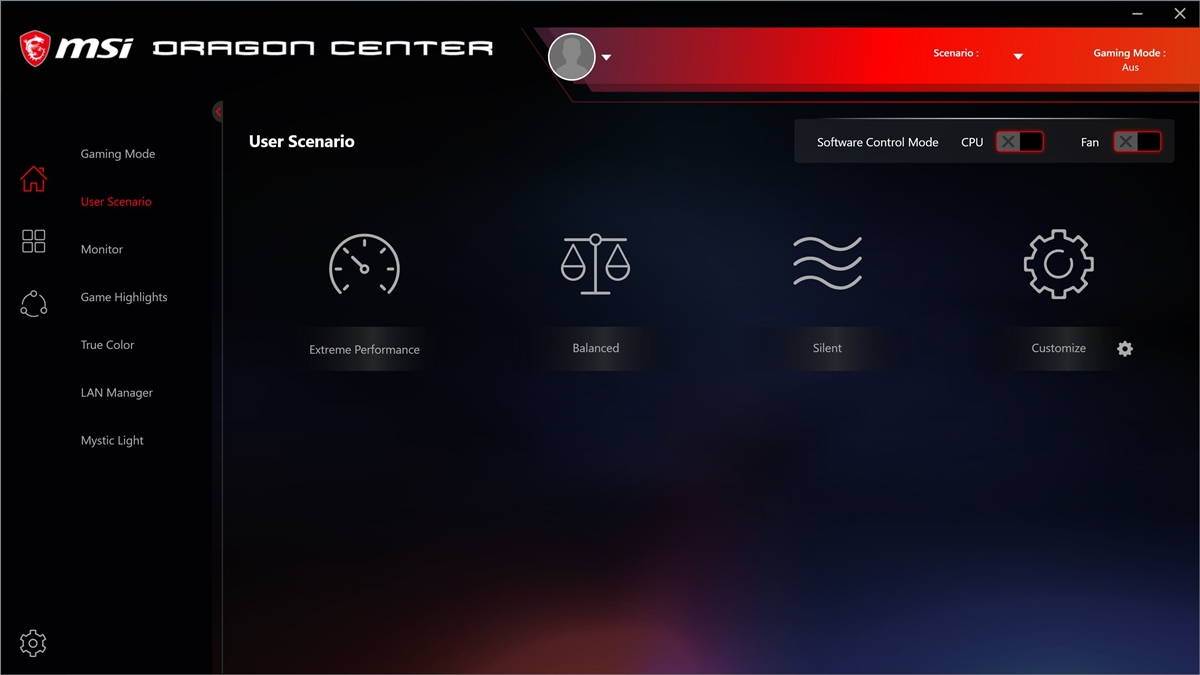

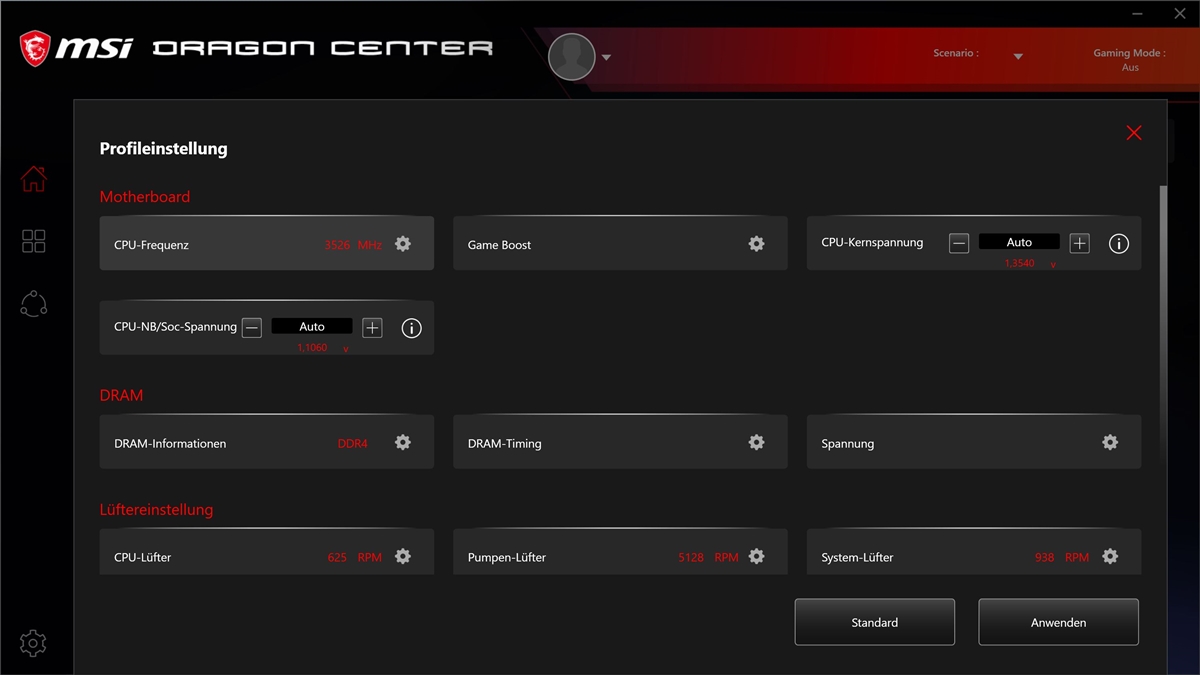

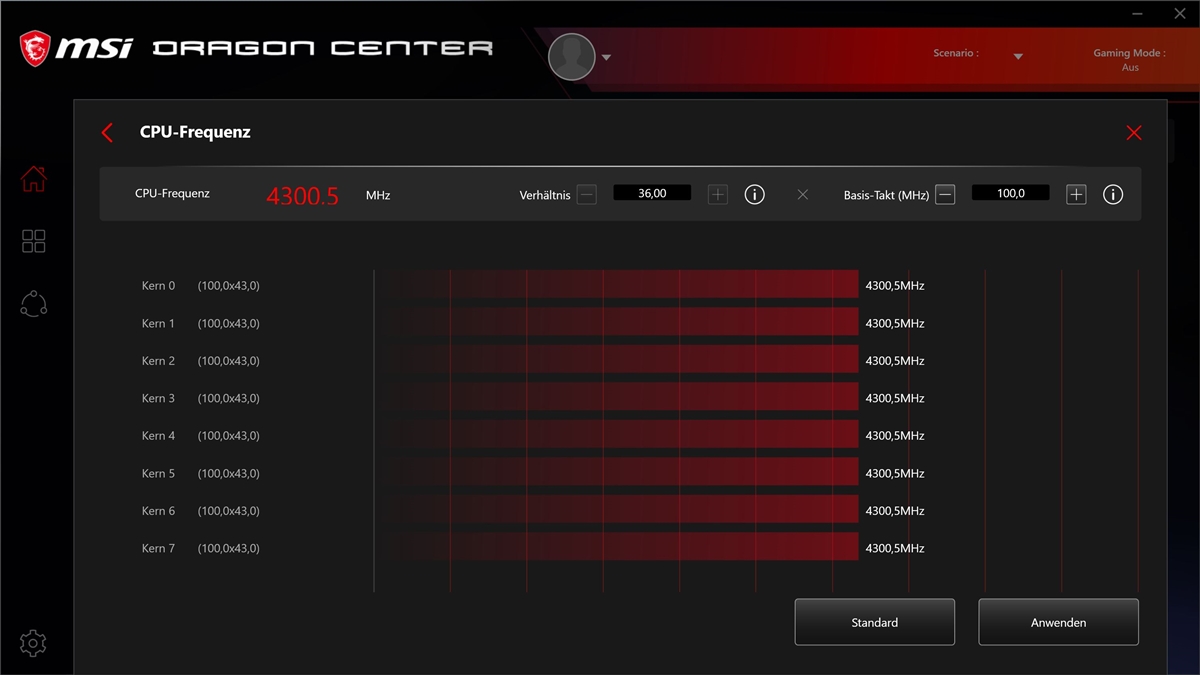

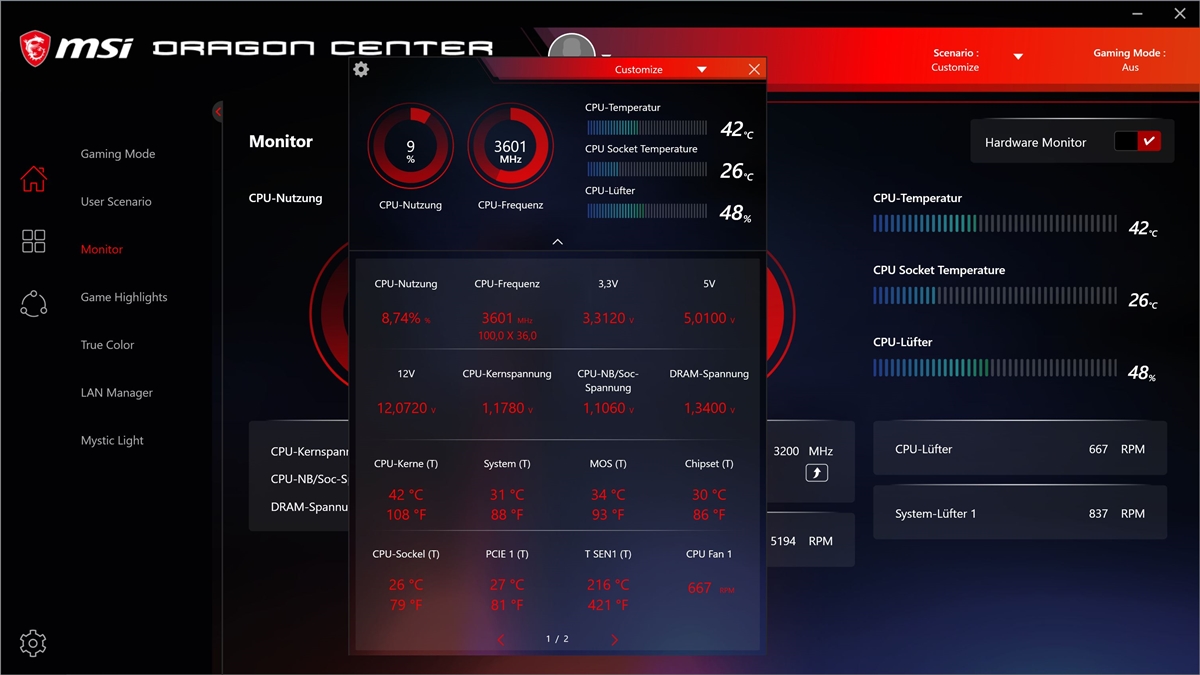

Zur Software muss man eigentlich nicht viele bzw. sogar keine Worte verlieren, wenn man bereits Erfahrungen mit einem anderen aktuellen MSI Mainboard vorweisen kann. Was früher noch in verschiedenen "Software-Schnipsel" verteilt wurde, findet sich mittlerweile gebündelt im MSI Dragon Center wieder. Integriert sind hier sozusagen das Command Center, die Gaming App, der Lan Manager sowie MSi Mystic Light. Auch die Update Funktion wurde integriert. Somit erhält man hier einen Gesamt-Überblick über das Board und die verbauten Komponenten und kann auch einige Einstellungen vornehmen.

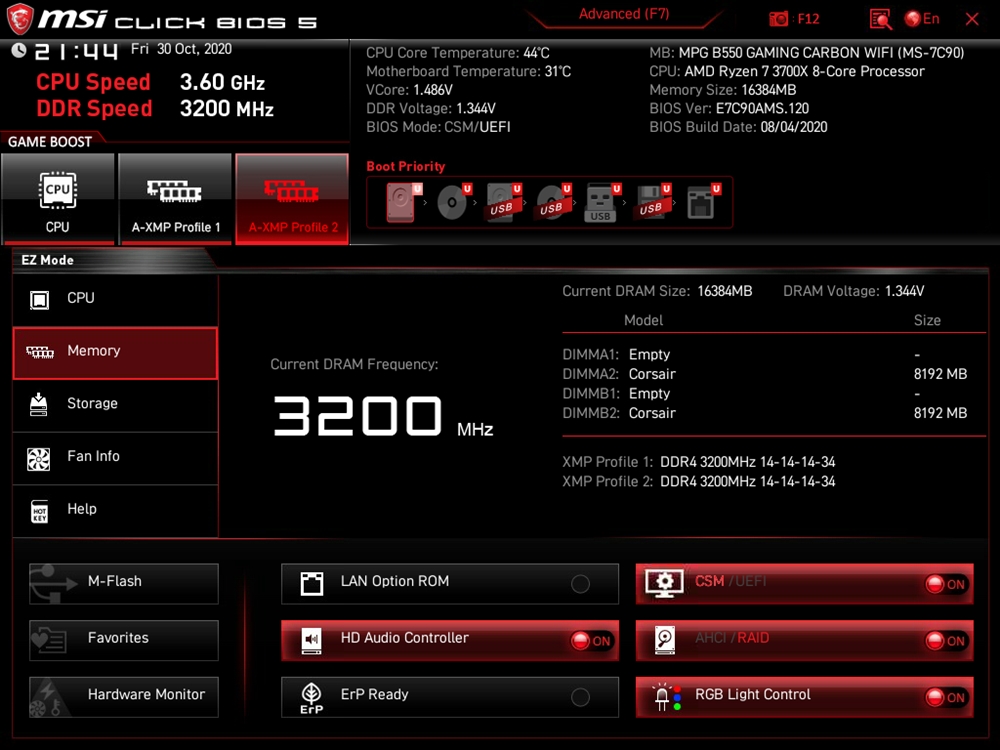

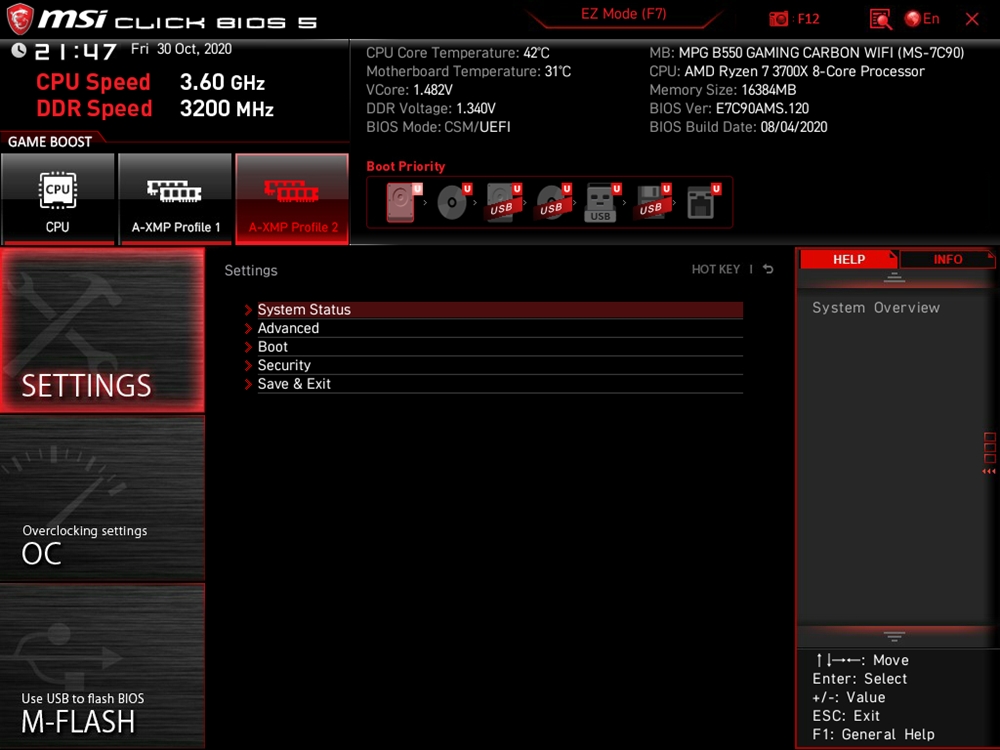

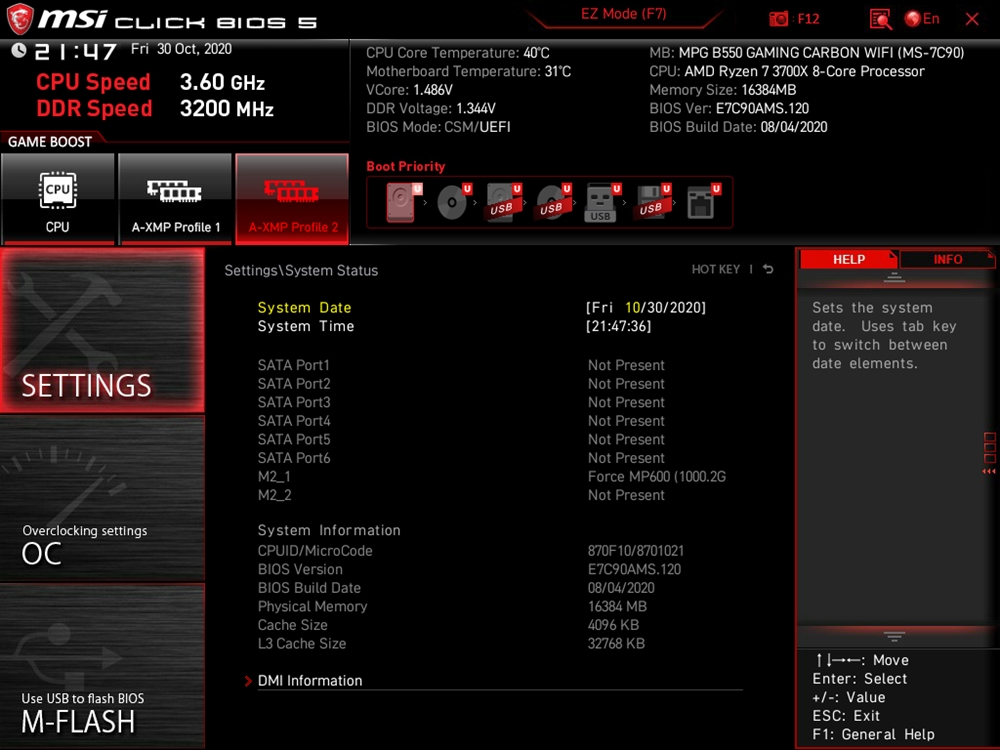

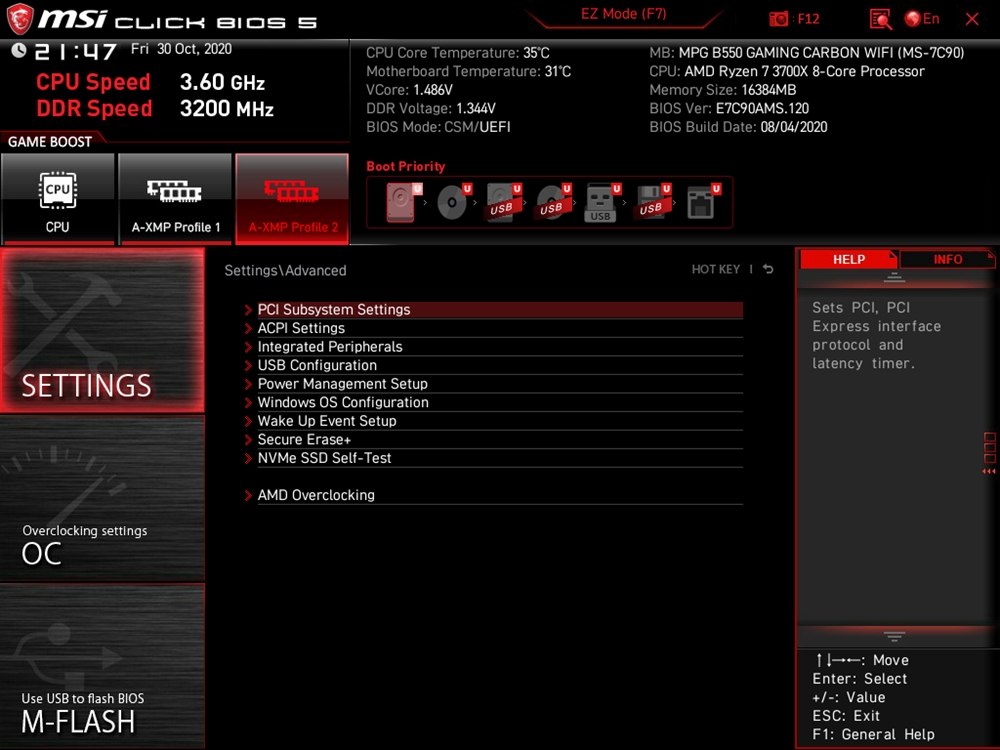

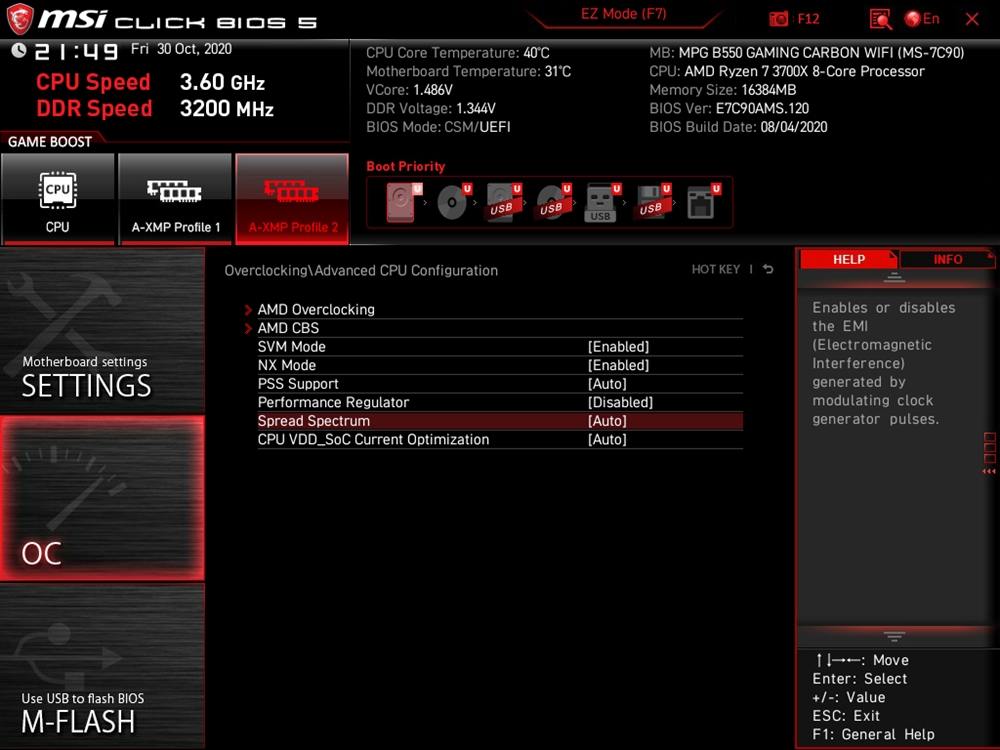

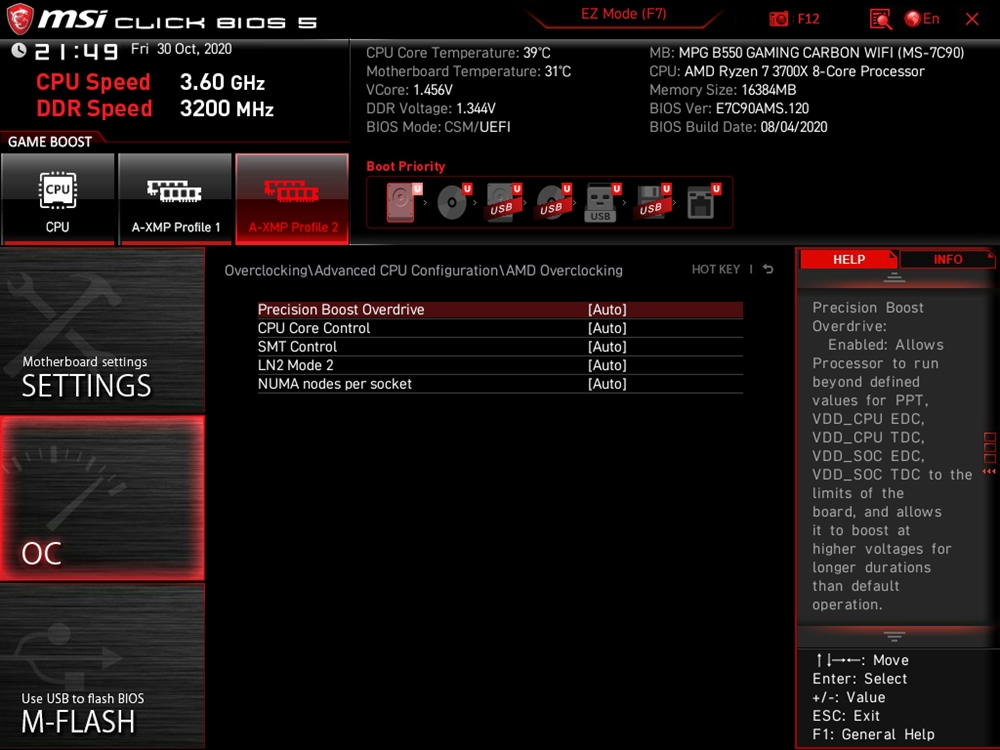

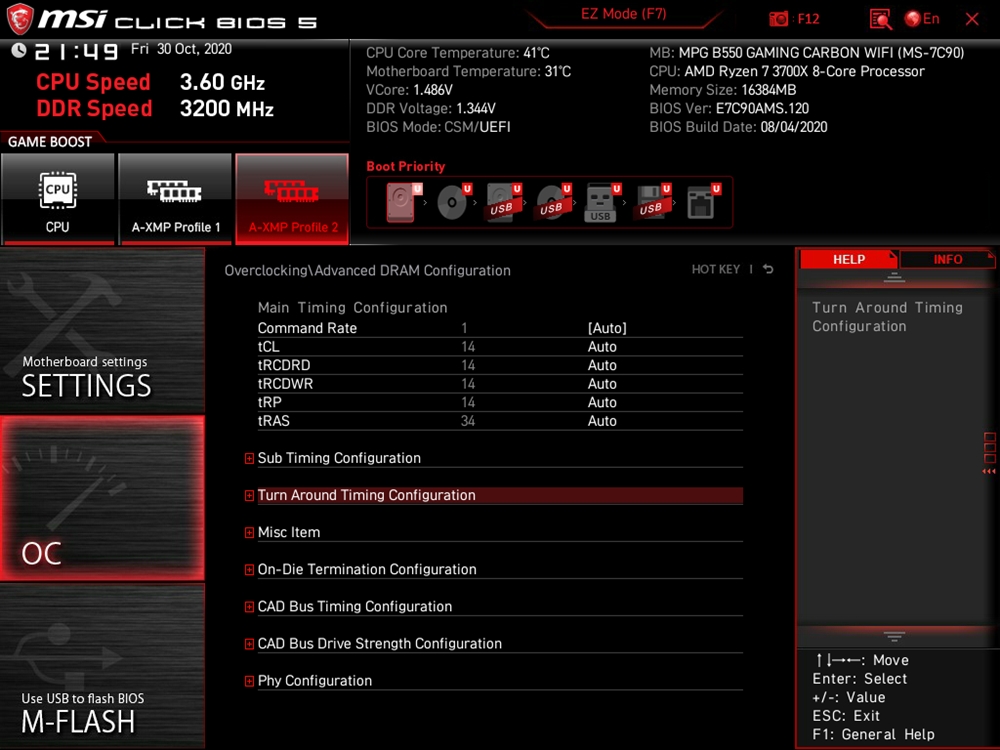

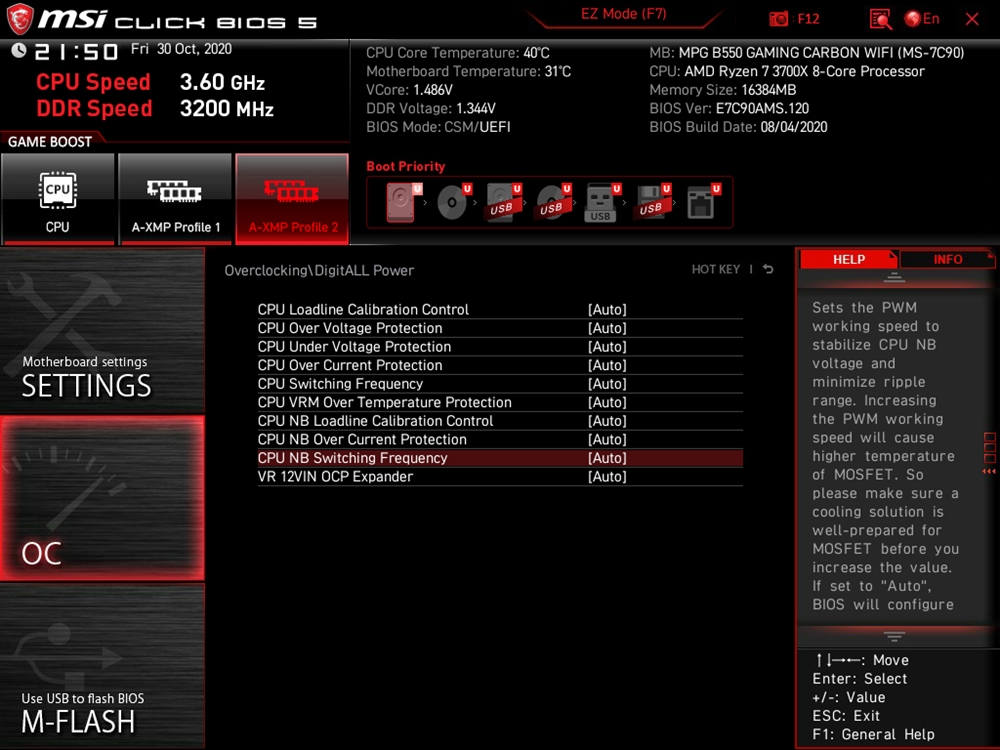

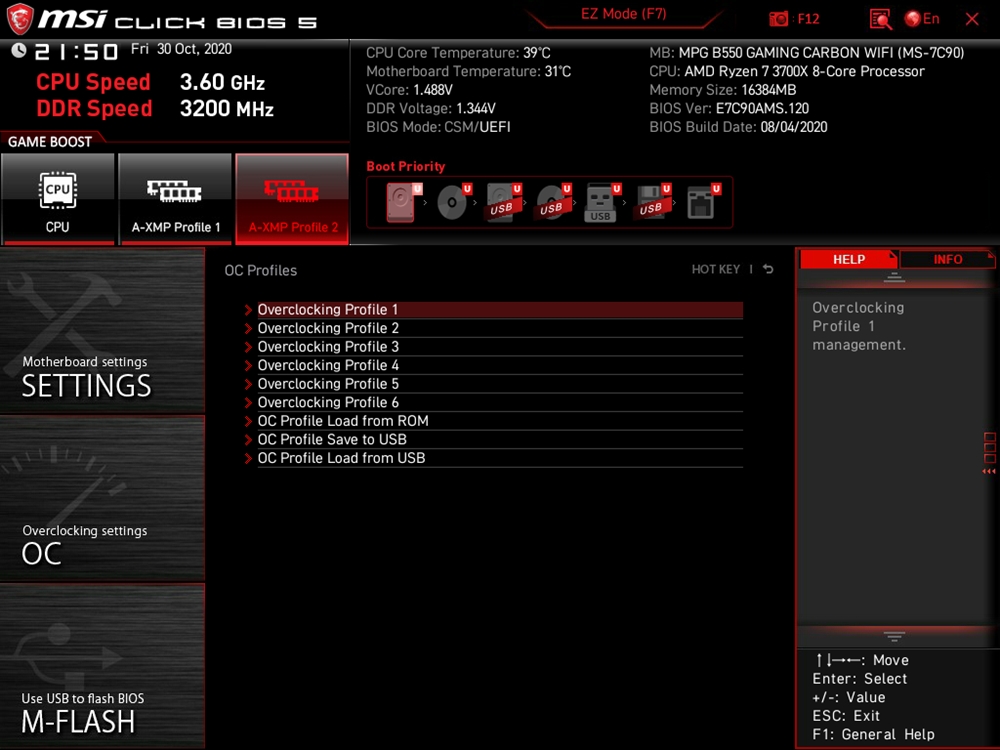

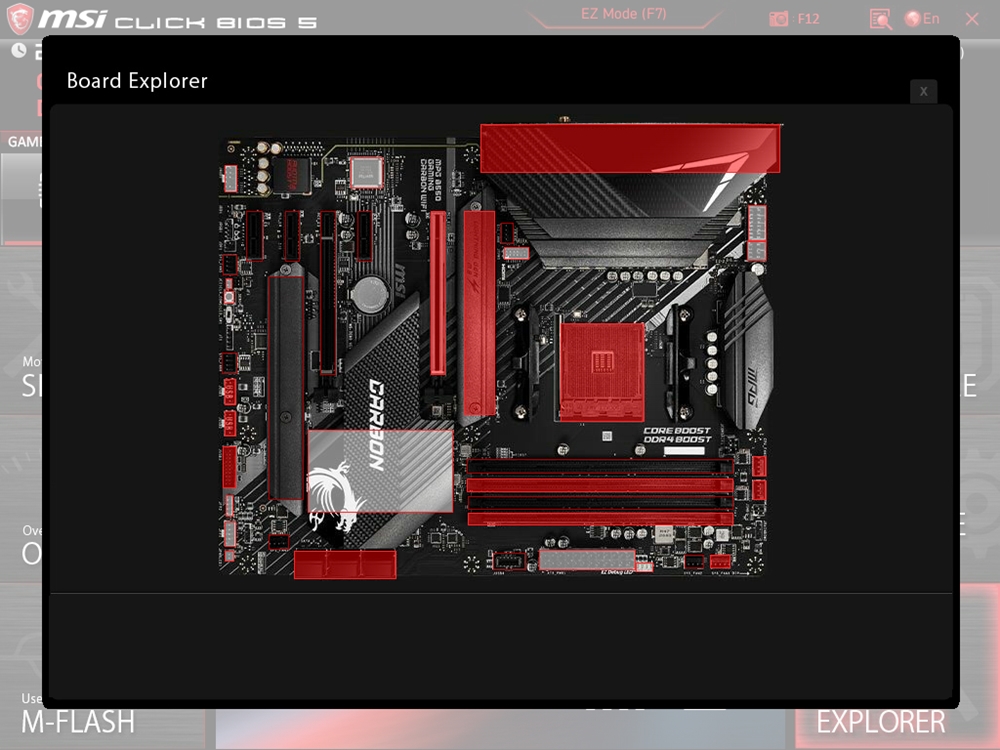

Das UEFI-BIOS

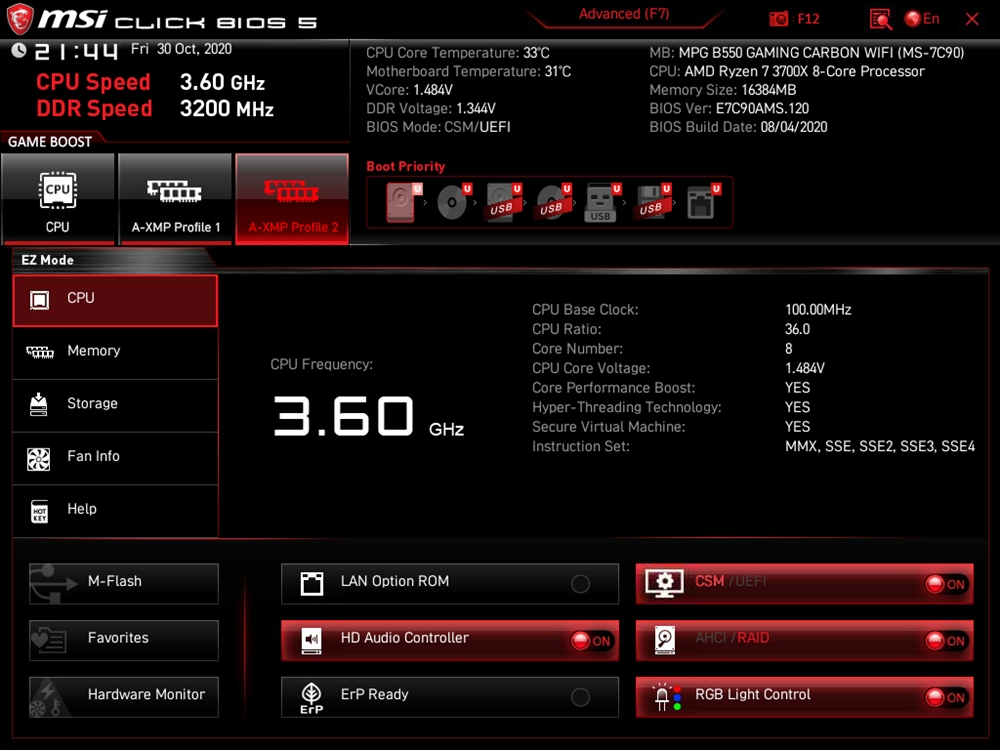

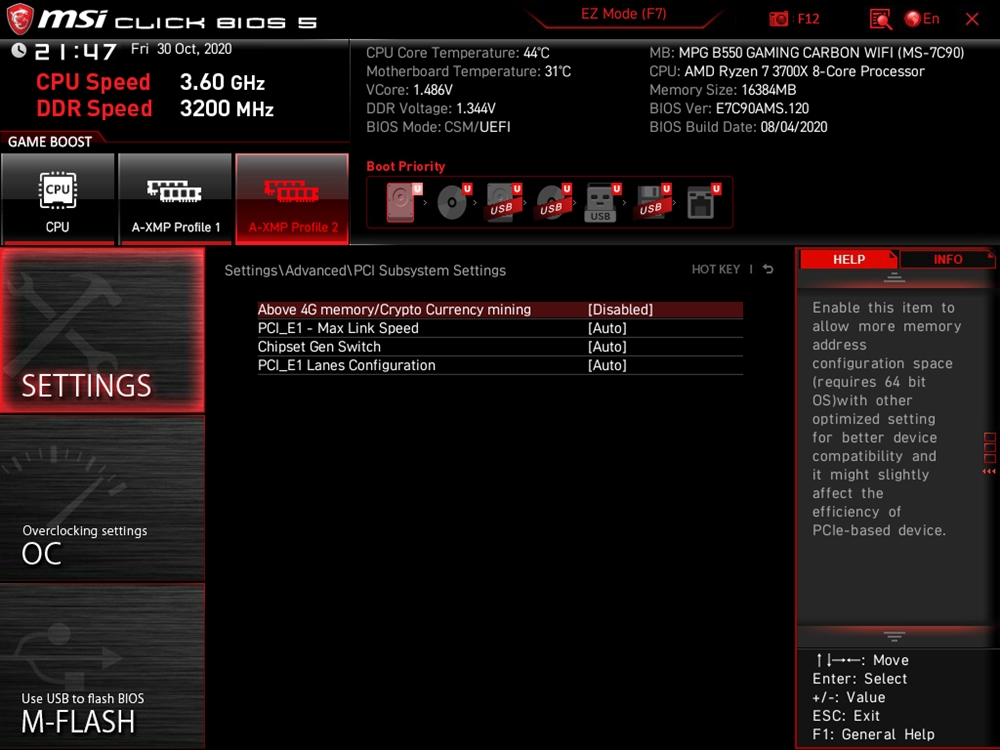

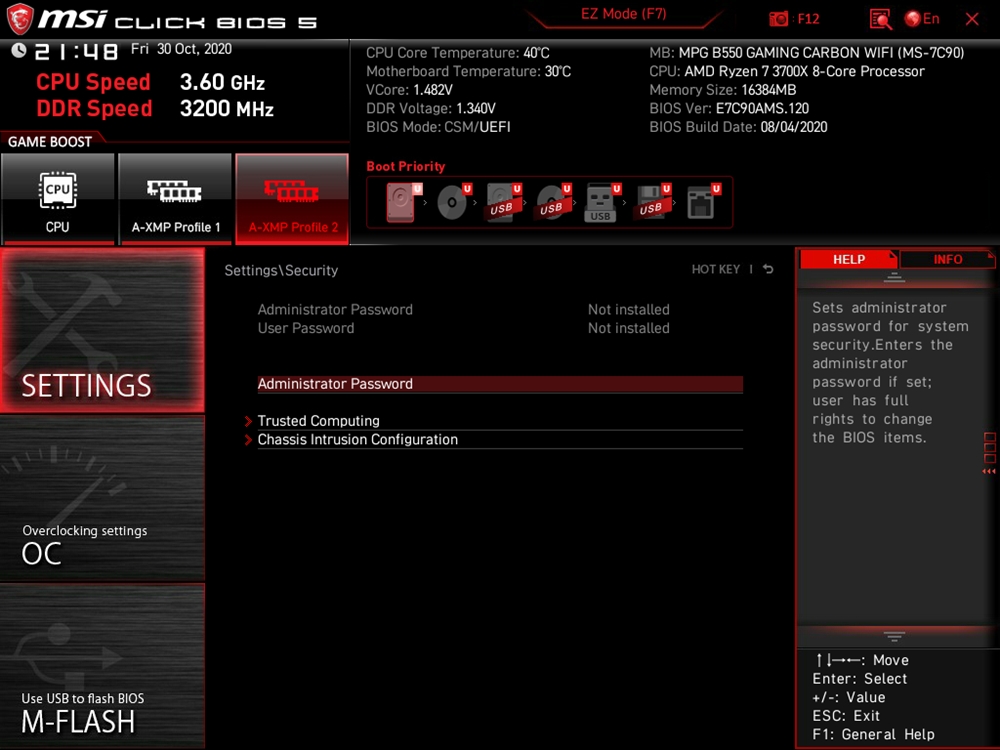

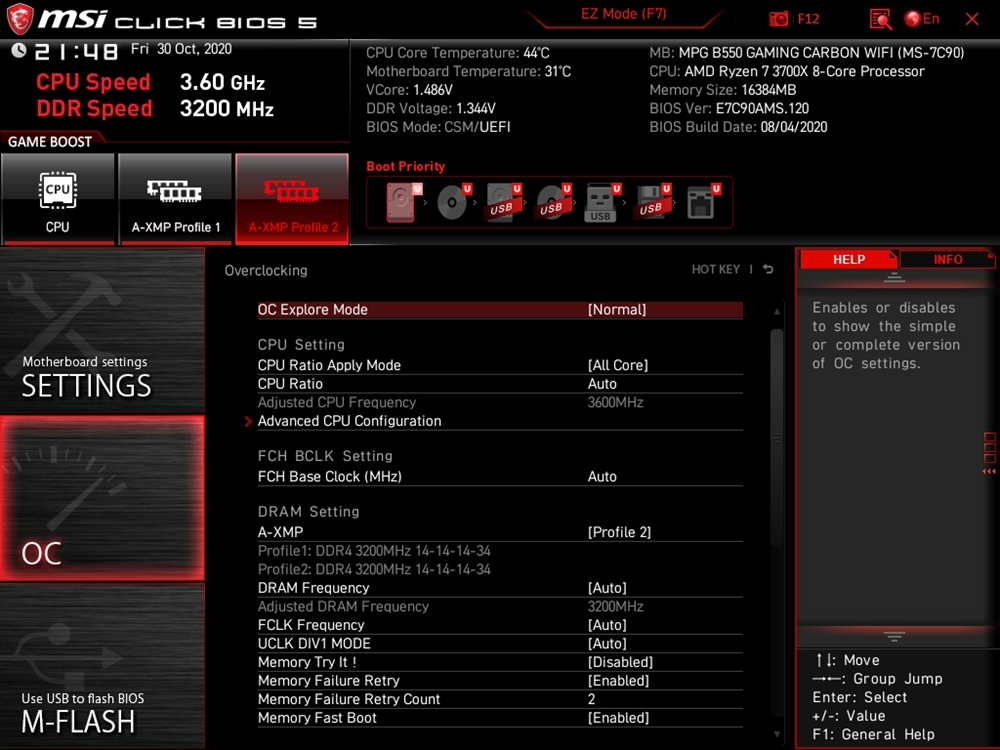

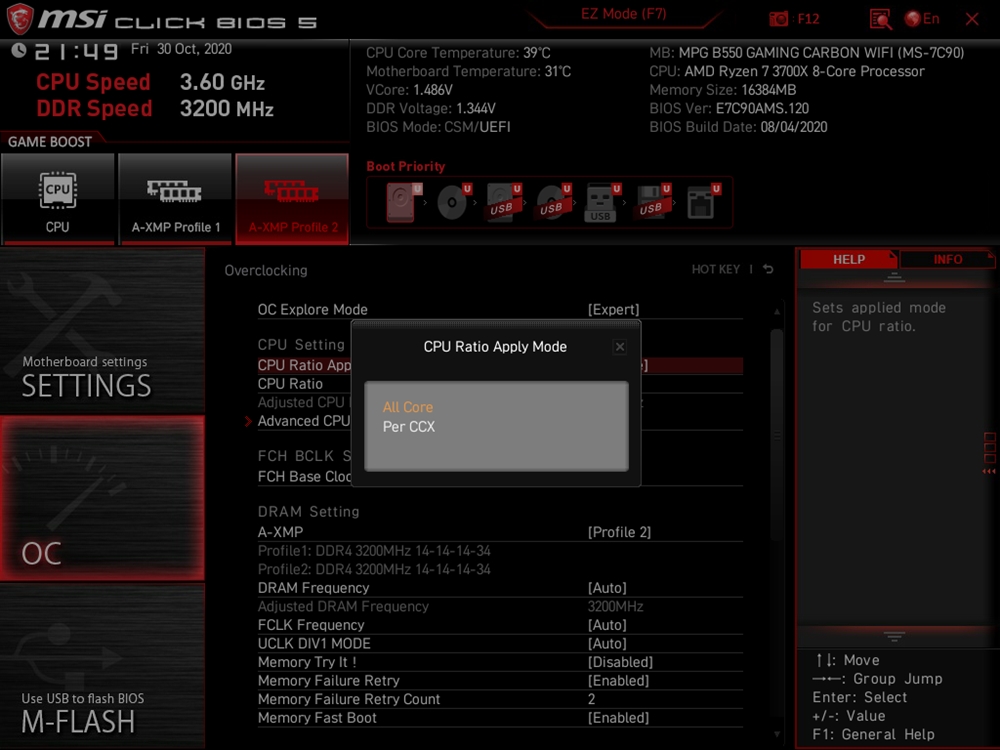

Was zum Dragon Center gesagt wurde, atrifft auch auf das Bios zu. Das verwendete Click Bios 5 ist rein optisch nicht wirklich von anderen Boards des Herstellers zu unterscheiden. Der Aufbau gliedert sich in EZ Mode, für einen groben Überblick, und Advanced für einen tieferen Einblick. An sich gibt es, wie erwähtn, nichts wirklich neues zu bspw. dem MSI MEG X570 ACE zu berichten. Natürlich gibt es Unterschiede bein Steckplätzen und derer Konfiguration, aber ansonsten gibt es keine Unterschiede bei der Anordnung an sich. Im Gegensatz zu bspw. dem MSI B450 Tomahawk Max aktiviert der Game Boost nun den AMD Precision Boost, wohingegen vorher nur der All-Core Takt angehoben wurde. Die neue Belegung erscheint sinnvoller, da manuelles Overclocking bei AMD nach wie vor nicht wirklich ergiebig ist.

Benchmarks

Die folgenden Benchmarks sind dazu gedacht, die Grundleistung der Platinen miteinander zu vergleichen. Vor den Benchmarks wurde immer für das jeweilige Mainboard ein frischen Betriebssystem aufgesetzt und alle Einstellungen, bis auf das Speichersetting, auf AUTO gestellt beziehungsweise stehen gelassen. Der Corsair Dominator Platinum RGB 2x 8GB DDR4-3200 CL14 wurde mit seinem XMP betrieben.

Die Benchmarks liegen immer in folgenden Versionen vor:

- Cinebench R15 - 15.038

- Cinebench R20 - 20.060

- SuperPi - Mod 1.5 XS

- PCMark8 - 2.10.901

- PCMark10 -1.1.1739

- 3DMark - 2.9.6631

- AIDA64 Extreme - 6.00.5100

CPU-Benchmarks

System-Benchmarks

3D-Benchmarks

Speicher-Benchmmarks

Benchmarks der Datenträger-Schnittstellen

Auch wenn die AMD Matisse CPU (3te Ryzen Generation) hier ihre PCIe Gen4 Lanes nicht nutzen kann, wurde das angepasste Szenario verwendet. Die Samsung 860 Evo musste der Patrtiot Viper VPN100 1TB als Systemlaufwerk weichen. Die externen Anschlüsse werden weiterhin mit der Sandisk Extreme 900 Portable 480GB und Corsair Voyager GTX 128GB überprüft. Da das Testsystem im NZXT H710 montiert wird, kann auch der Typ-C Header getestet werden, insofern vorhanden. Benutzt wurden die Benchmarks in folgender Version und Testabschnitt:

- CrystalDiskMark 6.0.2. - Seq Q32T1

- AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776 - Seq

M.2 PCIe 4.0 Performance

Die MP600 1TB wurde im oberen der beiden M.2 Slots betrieben und war damit direkt an die CPU angebunden.

M.2 PCIe 3.0 Performance

Die Patriot Viper VPN100 1TB fungiert bei allen Tests als Systemplatte und wurde im unteren Slot montiert und somit am Chipsatz angebunden.

USB-3.2-Gen2-Performance (Typ-C Stecker)

Eine Features des B550 Chipsatzes sowie der AMD Ryzen 7 3700X CPU ist der native USB 3.2 Gen2 Support. USB Typ-A und -C können also auch ohne Zusatzchip auf hohe Übertragungsraten kommen. Um diese auszukosten kommt wie immer die SanDisk Extreme 900 Portable am Typ-C Port zum Einsatz.

USB-3.2-Gen1-Performance (5Gbps)

Um auch die Leistungsfähigkeit der USB-3.2-Gen1-Schnittstelle auf die Probe stellen zu können, kam einmal mehr der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, zum Einsatz. Auch dieser musst sich im AS SSD Benchmark CrystalDiskMark beweisen.

Leistungsaufnahme

Da das System mittels NZXT E850 betrieben wird, kann die Energieversorgung auch intern kontrolliert werden. Das Netzteil erlaubt es unter anderem die 12V Schiene der CPU auszulesen, sodass man den Energieverbrauch des Prozessors etwas genauer abschätzen kann. Zudem lässt sich die Gesamt-Energieaufnahme mittels NZXT CAM Software auslesen. Zur Kontrolle wird die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems zusätzlich mittels Voltcraft Engergy Logger 4000 ermittelt. Die drei Messverfahren kamen in drei Situationen zum Einsatz: Während Windows 10 im Idle-Modus agiert, im Cinebench R15 Single-Core Benchmark und im Cinebench R15 Multi-Core Benchmark.

Overclocking

Hinweis: Erreichte Werte sind nicht allgemeingültig. Mögliche Taktraten und eingestellte Spannungen variieren zwischen CPUs, Mainboards und Netzteilen. Die folgenden Darstellungen sind also nur als Richtwerte zu verstehen. Übertakten geschieht zudem auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für verursachte Schäden.

PBO - Precision Boost Overdrive

Beim MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi braucht auf den Game Boost nicht weiter eingegegangen werden, da dieser einer einfachen Aktivierung des PBOs entspricht. Daher gehts direkt zur Analyse der automatischen Übertaktung. Diese soll die CPU so ausfahren, wie es die Spannungsversorgung des Mainboards zulässt - es werden die Powertargets der CPU also mehr oder weniger ausgehebelt. Das Board legt der CPU hier dann maximal eine Spannung von 1,346v an was zu einem Takt von 4,125 bis 4,150 GHz führt. Im Eco-Modus geht die Leistungsaufnahme diesmal nur marginal zurück, obwohl die Spannung auf 1,26v reduziert wird. Die geringe Drosselung führt aber auch dazu, dass die Leistung nicht arg einbricht. Erreicht wird eigentlich das selbe Niveau wie auf Automatischen Einstellungen. Denn auch hier werden durchgehend 4,05 GHz erreicht.

| PBO Modus | CB R15 Multi Score | CB R15 Multi Leistungsaufnahme CPU |

| Auto | 2102 Punkte | 87 W |

| Enable | 2149 Punkte | 97 W |

| Eco 45W | 2090 Punkte | 87 W |

Im Vergleich mit den X570 Platinen schlägt sich das Board insgesamt sehr gut beim PBO, was natürlich auch an der guten Spannungsversorgung liegt.

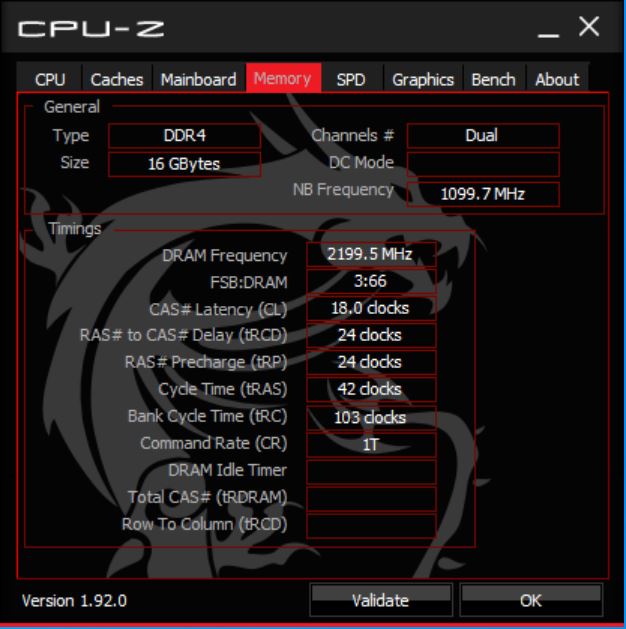

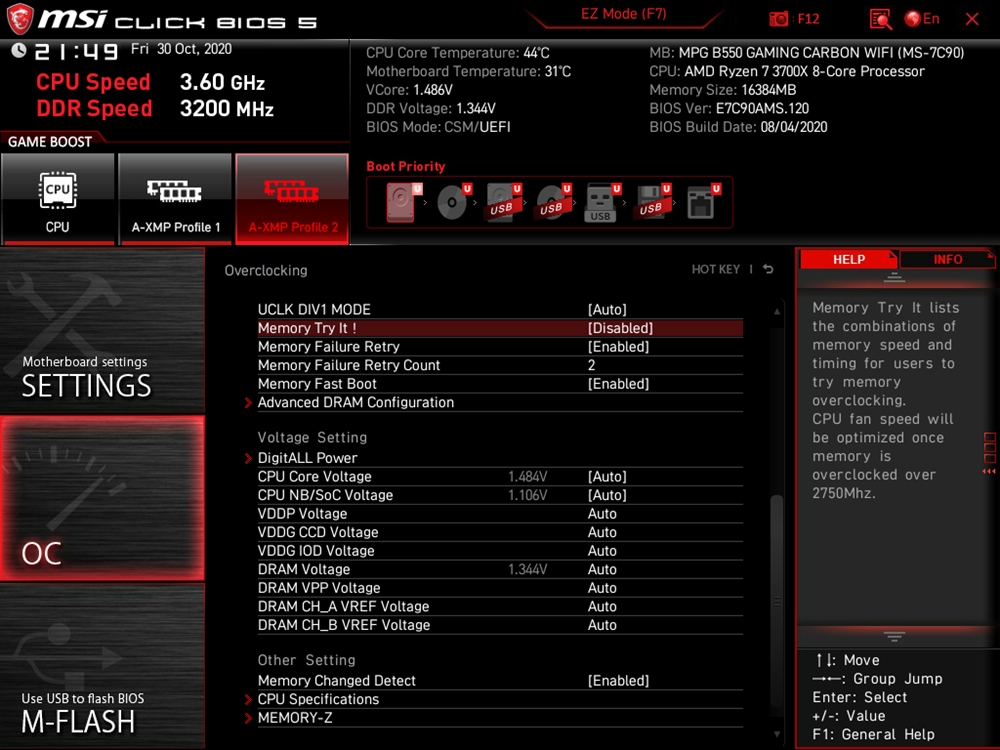

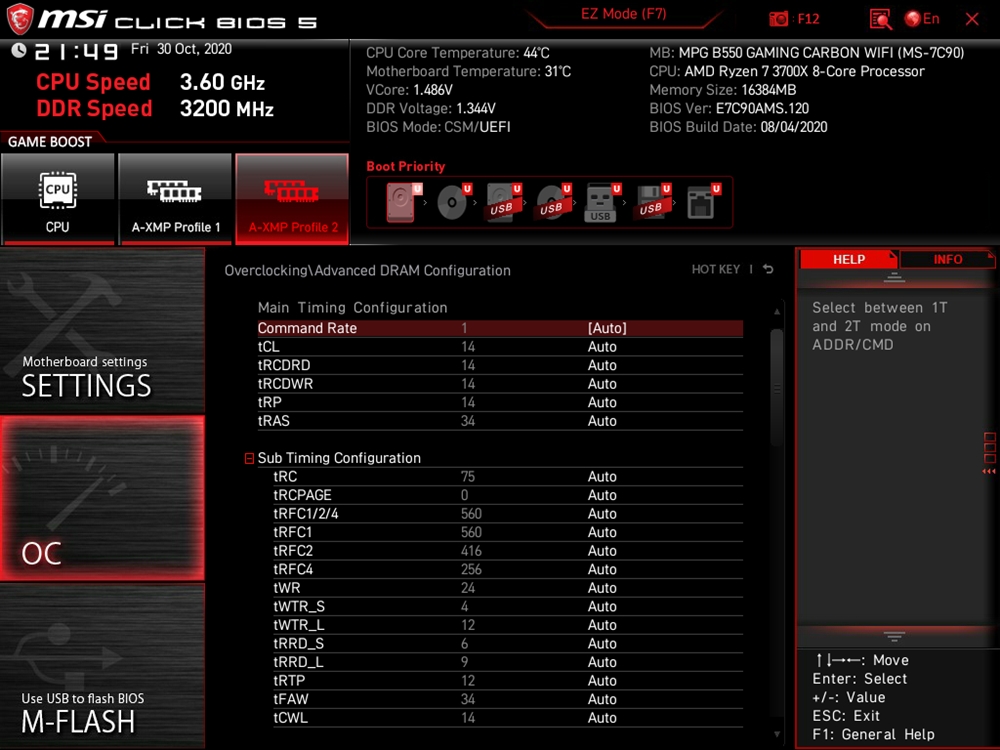

Manuelles Übertakten

Dass man die Leistung des Gameboost auch effektiver erreichen kann, zeigte sich beim manuellen Übertakten. Hier reichte für den Takt von 4,2 GHz eine Spannung von lediglich 1,325 v aus. Die Leistungsaufnahme lag dann nur bei 97 W. Die Leistungsausbeute blieb mit 2180 Punkten im Cinebench R15 ähnlich hoch. Beim Speichertuning wurden Einstellungen ausprobiert. Benutzt wurden auch hier wieder die Memory Try It Profile. Das Maximum mit dem verbauten RAM wurde mit 4400 MHz bei CL18 erreicht. Mit besser gebinnten RAM könnte auch noch mehr möglich sein. Etwas Mehr Leistung konnte mit synchron taktender Infinity Fabric bei 3600 MHZ und CL14 erreicht werden. Auch hier wurde Memorty Try It! genutzt, was eine Spannung von 1,45V anlegt und zu einem Score von 2191 Punkten führte.

Temperaturen

Um die Temperaturen des Mainboards bzw. die Effektivität der Kühler zu prüfen, wurde Prime95 29.8 Small FFTs eingesetzt. Das Tool zur Auslastung der CPU wurde 30min lang laufen lassen und dabei die einzelnen Sensoren via HWinfo64 begutachtet. Die Umgebungstemperatur betrug während des Runs 19°C. Die Lüfter der NZXT Kraken X62, des E850 und die Aer RGB 2 120mm wurden konstant mit ~800 U/min betrieben. Interessant ist hier natürlich eher die Temperatur der MOSFETs, als die der CPU - und die kann sich wirklich sehen lassen. Während des Tests stieg die Temperatur von 31°C auf niedrige 44°C.

Fazit

Mit dem MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi hat der Hersteller ein wirklich sehr gutes Mainboard ins Sortiment aufgenommen, welches bei adäquatem Preis eine gute Ausstattung bietet. Adäquat aus dem Grunde, da es sich nach wie vor "nur" um ein B550 Mainboard handelt und insgesamt mehr hingeblättert werden muss als beim B450 Äquivalent. Im Zuge der Erneuerung wurde die Platine aber deutlich umgekrempelt und höherwertigere Komponenten verbaut. Das trifft vor allem auf die Spannungsversorgung zu, welche auf einem sehr hohem Niveau rangiert. Die zugehörigen Kühler erfüllen ihren Zweck dabei ebenfalls in vollem Umfang.

Zugelegt wurde auch bei der Netzwerk-Konnektivität, sodass man nun mit aktuellerem WiFi 6 oder 2,5Gb Ethernet einem Netzwerk beitreten kann. Abstriche gibt es allerdings auch. So verbaut man nur noch den Realtek ALC1200 Codec, welcher weniger Features als der ALC1220 bietet und zudem keinen so kräftigen Kopfhörer-Verstärker besitzt. Hier will man die X570 Platinen scheinbar etwas auf Abstand halten.

Bei den weiteren Anschlüssen ist das auch ein wenig der Fall. Zwar bietet man sechsmal SATA3 und zweimal M.2, aber der B550 kann im Vergleich zum X570 weniger Lanes bieten, wodurch es zu Lane-Sharing kommt. Dafür kann MSI aber nichts. Ein wenig anders sieht es bei den USB-Anschlüssen aus. Die verfügbaren werden etwas konservativ genutzt, weshalb bspw. der interne USB-C Header nur den 3.2 Gen1 Standard liefert.

In der Summe handelt es sich beim MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi aber um ein sehr gutes Mainboard, welches auch für die dickeren AMD Ryzen 5000 Prozessoren einen guten Unterbau darstellt. Mit aktuell 185€ ist der Preis aber schon als hoch zu bewerten. Ein ähnlich ausgestatetes Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 kostet bspw. ~20€ weniger.

MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi