Die Mainboards mit AMDs neuem B450 Chipsatz waren insgesamt ein eher schlecht gehütetes Geheimnis. Dennoch gab es eine NDA, welche kürzlich gefallen ist. Im Folgenden werfen wir also einen Blick auf das MSI B450I Gaming Plus AC, die einzige Mini-ITX Platine des erneuerten Lineups. Dass es sich beim Brett um keinen Unbekannten handelt, haben wir schon bei der MSI-B450-Übersicht vermutet. Nun konnten wir uns ein genaues Bild von machen.

Die Mainboards mit AMDs neuem B450 Chipsatz waren insgesamt ein eher schlecht gehütetes Geheimnis. Dennoch gab es eine NDA, welche kürzlich gefallen ist. Im Folgenden werfen wir also einen Blick auf das MSI B450I Gaming Plus AC, die einzige Mini-ITX Platine des erneuerten Lineups. Dass es sich beim Brett um keinen Unbekannten handelt, haben wir schon bei der MSI-B450-Übersicht vermutet. Nun konnten wir uns ein genaues Bild von machen.

Nachdem man beim Start der AM4-Plattform einige Zeit auf Mini-ITX Platinen warten musste, kann MSI diese mit dem Start des B450 direkt anbieten. Dass man nicht schon ein Board mit X470 angeboten hat, ist in gewisser Weise verständlich. Denn dank des kleinen Formfaktors werden zuästzliche Lanes oder SATA3 Anschlüsse eigentlich nicht benötigt. Der günstigere B450 Chipsatz macht also Sinn für kompakte Systeme. Theoretisch könnte man die SoC-Fähigkeit der Ryzen CPUs ausnutzen und gänzlich auf einen Chipsatz verzichten, jedoch sind sogenannte X300 Boards immer noch nicht zu sehen.

Dass die Ähnlichkeit zwischen MSI B350I Pro AC (wird folgend mit B350I bezeichnet) und das B450I Gaming Plus AC ziemlich identisch scheinen, haben wir bereits mehrfach erwähnt und werden es auch noch öfter im folgenden Artikel tun. Doch was kann das Board laut MSI nun mehr oder besser? Nennen kann man zumindest, dass zusätzlich zum DDR4 Boost nun auch Core Boost vorhanden ist. Als B450 Neuerung ist zudem StoreMI vorhanden, mit dem man schnelle Laufwerke als Turbo für langsamere nutzen kann (ähnlich Intels Optane Technologie). Auch beim Speicher soll mehr Geschwindigkeit möglich sein. Konkret bis zu 3466 MHz per XMP, wenn man eine Ryzen CPU der zweiten Generation nutzt.

Lieferumfang

Keine Überraschungen erwarten einen, wenn man den Karton öffnet. Zwei SATA-Kabel, eine Anleitung und Treiber-CD, zwei WLAN-Antennen und ein Logo-Sticker. Was wir nützlich fänden, wären Verlängerungen für die Gehäuse Anschlüsse oder dergleichen. Gerade in beengten Verhältnissen immer eine angenehme Hilfe.

Die Spezifikationen

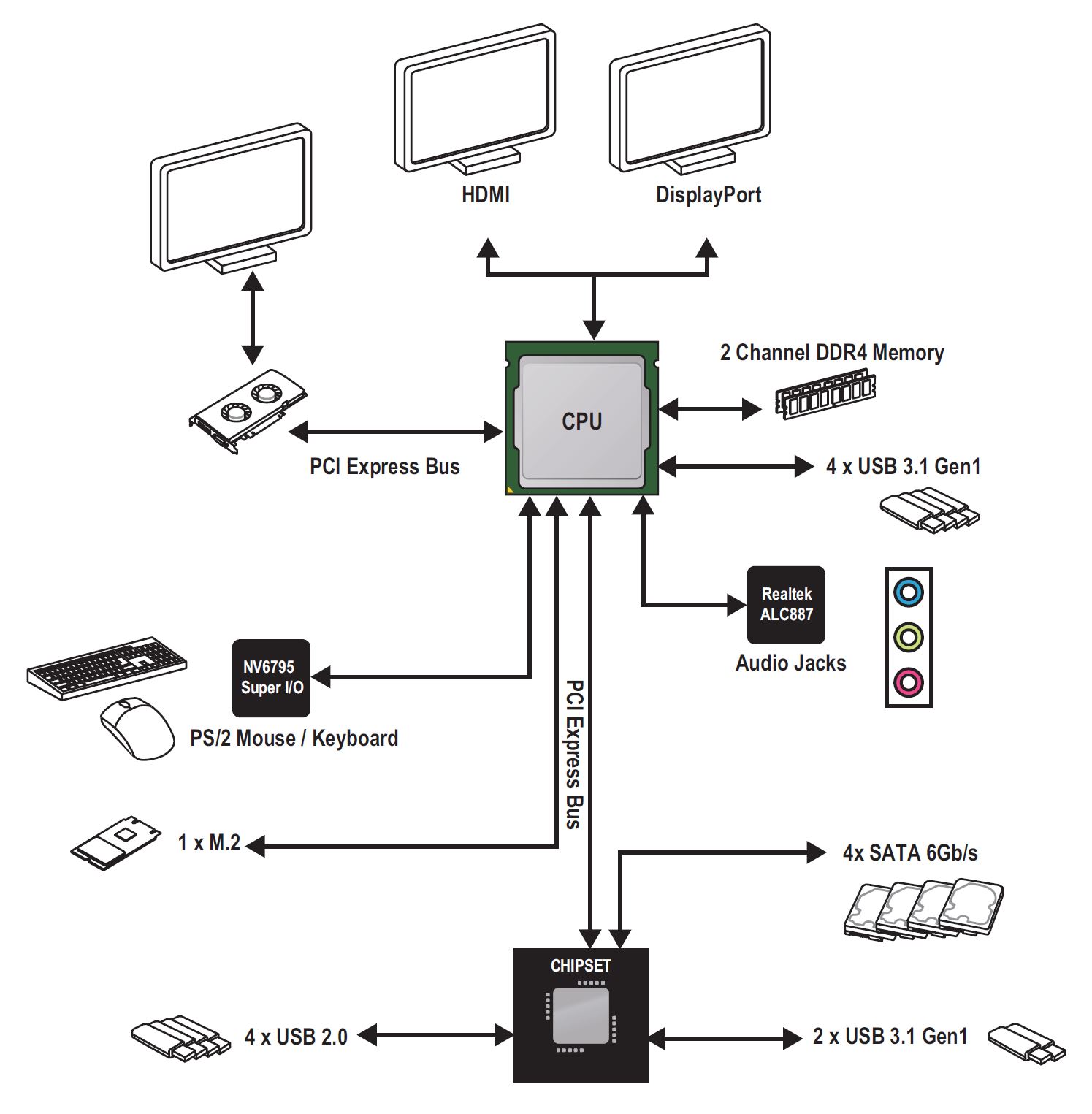

Die Ähnlichkeit zum B350I zeigt sich auch bei der Ausführung der Anschlüsse, wobei man sogar einen Einschnitt hinnehmen muss. Anstatt man beim B450I zwei USB 3.1 Gen.2 einsetzt, werden diese hier durch zwei Anschlüsse der ersten Generation "ausgetauscht". Der Rest bleibt jedoch identisch. Die CPU stellt 20 PCIe Lanes, wovon 16 an den PCIe Slot geleitet werden und vier an den rückseitigen M.2 Steckplatz. Letzterer kann auch mit SATA SSDs umgehen. Weiterhin ist WLAN mit MU-MIMO (max. 433 Mbps) sowie ein Realtek RTL8111H zur Netzwerkanbindung vorhanden. Die Tonausgabe erfolgt, leider, immer noch mittels Realtek ALC887.

| MSI B450I Gaming Plus AC - im Überblick | |

|---|---|

| Mainboard-Format | Mini-ITX |

| Bezeichnung | MSI B450I Gaming Plus AC |

| Sockel | PGA AM4 |

| Preis | ~ 110 EUR |

| Hersteller-Homepage | www.msi.de |

| Chipsatz-Eckdaten | |

| Chipsatz | AMD B450 Chipsatz |

| Speicherbänke und Typ | 2x DDR4 bis zu 3200MHz (OC) - Dual Channel |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 32 GB |

| SLI / CrossFire | - |

| Phasen | 6 + 2 (CPU + SoC) |

| Stromanschlüsse | 1x 8-PIN 1x 24-PIN-ATX |

| Features-Keyfacts | |

| PCI-Express | 1x PCIe 3.0 x16 |

| PCI | - |

| Serial-ATA-, SAS- und ATA-Controller | 4x SATA 6G 1x M.2 PCIe x4 Gen 3.0 und SATA - 2280 |

| RAID | RAID 0, 1, 10 mit SATA Datenspeichern |

| USB | 2x USB 3.1 Gen2 (2x I/O-Panel; Typ-A) 4x USB 3.1 Gen1 (2x I/O-Panel; 2x über Front-Header) 4x USB 2.0 (2x I/O-Panel; 2x über Front-Header) |

| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.0 (mit Raven Ridge CPU) 1x DisplayPort 1.2 |

| Thunderbolt | - |

| LAN | 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H) |

| WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (433 Mbps) |

| Audio | Realtek ALC887 3x Analog-out (3,5mm Klinke) |

| Sonstiges | 2x RGB-Header (5050) Bluetooth 4.2 PCIe Steel Armor Solid Caps und Dark Chokes PS/2 |

Der AMD B450 Chipsatz

Mit dem MSI B450I Gaming Plus AC schneit uns auch das erste Mainboard mit AMDs "neuem" B450 Chipsatz ins Haus. Da die Unterschiede zum Vorgänger, dem B350, kaum erkennbar bzw. vorhanden sind, fassen wir uns in der Vorstellung des Chipsatzes kurz und verweisen auf den B350. An sich wurde der Chipsatz eigentlich nur umgelabelt. Da es sich bei den Ryzen CPUs eigentlich bereits um SoCs handelt, haben die Chipsätze der AM4 Plattform eigentlich nur die Aufgabe der Anschlusserweiterung.

Der B450 bietet vier weitere SATA3-Anschlüsse, mehrere USB Ports (2x USB 3.1 Gen.2, 2x USB 3.1 Gen.1 und 6x USB 2.0) sowie sechs PCI Espress Lanes, welche allerdings immer noch nur der zweiten Generation entspringen. CrossFire und SLI werden von Haus aus offiziell nicht unterstützt, können aber von den Mainboard-Herstellern dennoch implementiert werden.

| Plattform | AMD AM4 | AMD AM4 | Intel 1511 |

|---|---|---|---|

| Chipsatz | B350 | B450 | B360 |

| Speicher | DDR4 | DDR4 | DDR4 |

| PCIe x16 | Gen 3.0 | Gen 3.0 | Gen 3.0 |

| Weitere PCIe Lanes (CPU/ Chipsatz) | 4x Gen 3.0 / 6x Gen 2.0 | 4x Gen 3.0 / 6x Gen 2.0 | 0 / 12x Gen 3.0 |

| Video Ausgänge | maximal drei | maximal drei | maximal drei |

| SATA maximal (CPU / Chipsatz) | 6 (2/4) | 6 (2/4) | 6 (0/6) |

| USB 3.1 Gen2 | 2 | 2 | 2 |

| USB 3.1 Gen1 (CPU/Chipsatz) | 6 (4/2) | 6 (4/2) | 2 (0/2) |

| USB 2.0 | 6 | 6 | 6 |

| AMD CrossFire / Nvidia SLI | - / - | - / - | 2-Way / - |

Die Unterschiede zum B350 sind nicht in der I/O Ausstattung zu finden, sondern im Featureset. Denn mit dem neuen Chipsatz werden auch die neuen Ryzen Features unterstützt. Konkret ist immer StoreMI anwendbar, welches langsamen Datenträgern unter zunahme von schnellen SSDs und optional auch dem RAM Beine macht. Laut AMD soll man sich somit kostengünstig eine große und zugleich schnelle Datenträgerkonstellation erstellen lassen.

Die I/O Konfiguration des MSI B450I Gaming Plus AC

Wie das MSI B450I Gaming Plus AC die I/O Konfiguration ausnutzt, haben wir bereits beim B350I PRO AC ausgeführt. Aufgrund des gringen Platzes wird nur ein Bruchteil der Möglichkeiten ausgeschöpft.

Zum Beispiel werden zwar beide USB 3.1 Gen.1 Anschlüsse ausgeführt, jedoch bleiben zwei USB 2.0 und die beiden schnelleren USB 3.1 Gen.2 Anschlüsse verwehrt. Als Interne Header hätte man diese wohl kaum unterbringen können, jedoch würde das Backpanel schon noch Raum zur Verfügung stellen. Für uns nicht nachvollziehbar, warum MSI die Möglichket des schnellen USB Standards nicht umsetzt.

Detailansicht / Features

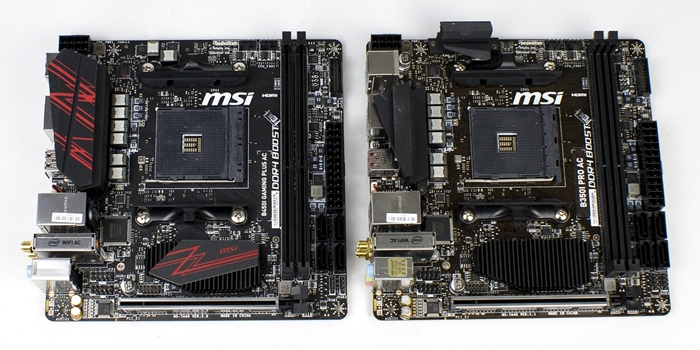

Bei der Detailbetrachtung haben wir das B350I Pro AC wieder aus dem Regal gekramt, um tatsächlich auch zu zeigen, dass sich nichts bzw. kaum was verändert hat. Konkret sieht man, dass das B450I einen neuen Farbanstrich erhalten hat und dass sich etwas an den Kühlern getan hat.

Ein Kritikpunkt beim B350I von uns war, dass die Ausstattung irgendwie nicht zur Ausrichtung passt, allerdings das Farbdesign ebenfalls nicht zur Austattung passt. Beim B450I hat man das Board nun optisch so aufgedonnert, dass Technik und Optik zusammenpassen. Herausgekommen ist ein schwarzes Brett mit roten Akzenten, also im typischen Gaming Outfit. Einen Unterschied zum B350I sieht man hier auch. Das B450I nutzt die Version 2.0 des MS-7A40, das B350I nur die Version 1.1.

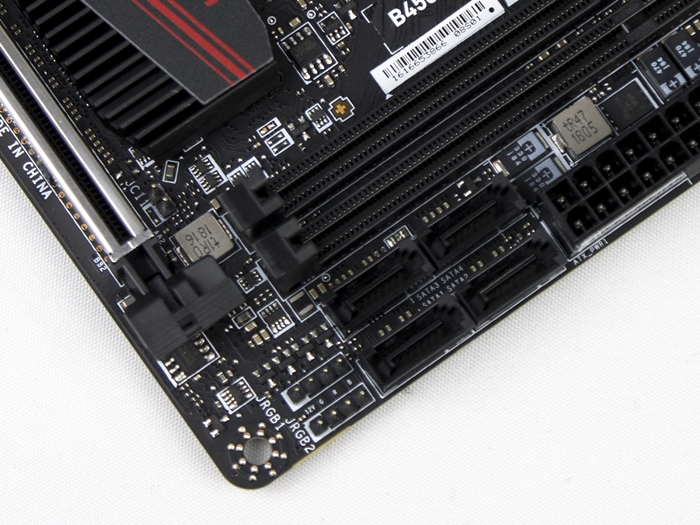

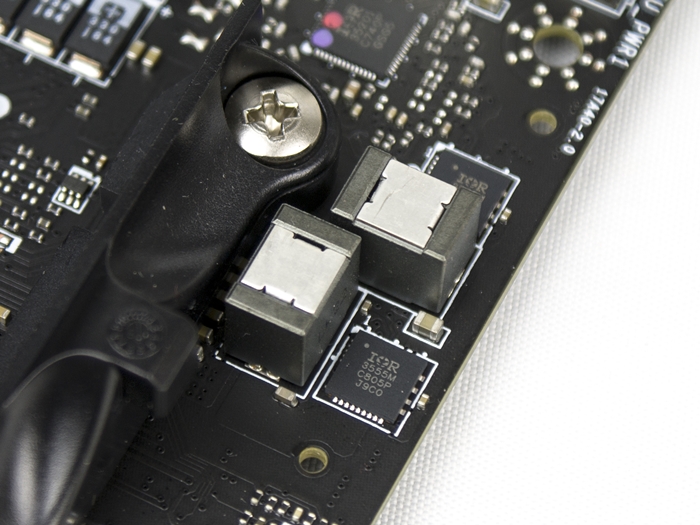

Die internen Anschlüsse sind vollständig identisch geblieben. Es gibt zwei Fan-Header, vier SATA3 und einen M.2 Slot, welcher PCIe x4 oder SATA SSDs anbindet. Des Weiteren sind je ein USB 2.0 und 3.1 Gen.1 Header vorhanden. Zwei 5050-RGB Header runden das Paket ab. Schade ist, dass MSI die Frischzellenkur nicht genutzt hat, um einen digitalen RGB-Header zu verbauen. Dass das Board selber keine Beleuchtung vorweist ist eine willkomene Abwechslung in der aktuellen RGB-Hype-Zeit.

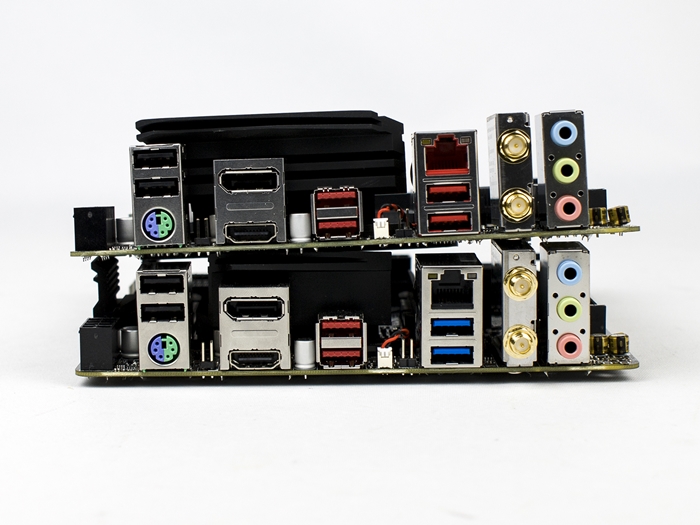

Unterschiede gibt es am Backpanel. Auch wenn auf den ersten Blick nur die Farbe zweier USB-Ports gewechselt hat, liegt genau hier der Unterschied. Beim unteren B350I stehen die roten Anschlüsse für eine schnelle USB 3.1 Gen.2 Verbindung. Beim oberen B450I sind alle rot bzw. entsprchen dem USB 3.1 Gen.1 Standard. Es handelt sich also um einen Rückschritt. Diesen können wir absolut nicht nachvollziehen, vor allem weil man die Anschlüsse per B450 Chipsatz ohne Zusatzchip kostengünstig anbieten kann.

Detailansichten ohne Verkleidungen

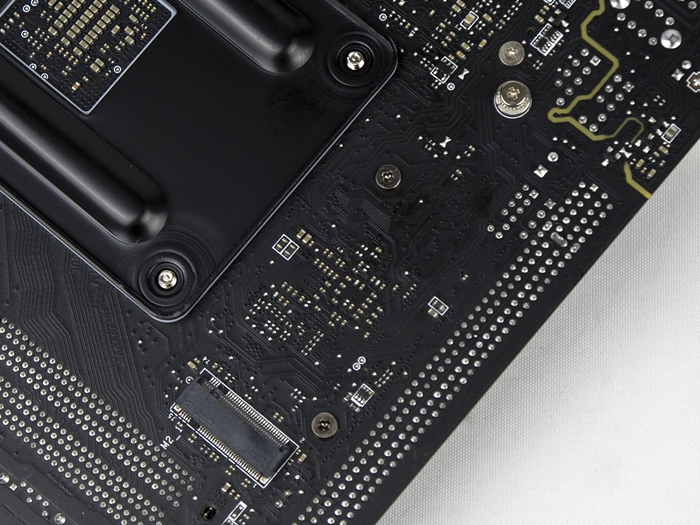

Den Anblick in der Totalen haben wir uns gespart, weil die Boards wirklich gleich sind. Lieber wollten wir noch einmal demonstrieren, wie riesig die AMD Backplate im Vergleich zur Mini-ITX Platine wirkt. Auch wird hier der Farbunterschid noch einmal deutlich.

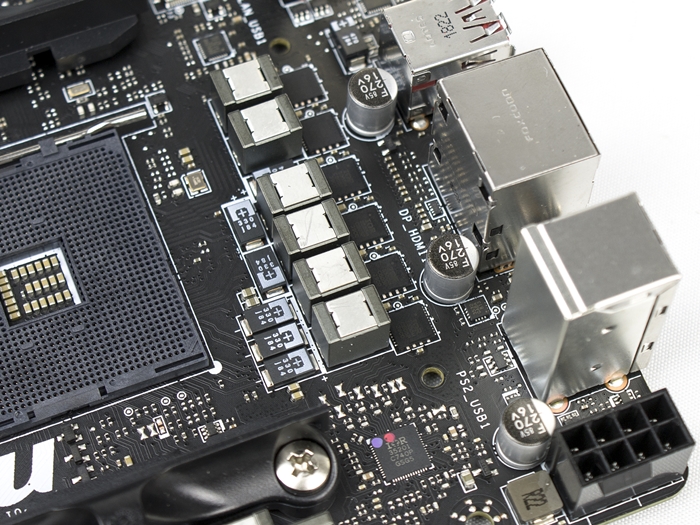

Spannungsversorgung

Der Spannungsaufbau wurde im Vergleich zum B350I Pro AC auch nicht verändert, zum Glück. Denn wie eigentlich bei allen AM4 Mini-ITX Mainboards wurde auch dort auf hochwertige Komponenten gesetzt. Ein IR35201 übernimmt die Kontrolle über den 6+2 Phasenaufbau. Die Phasen werden durchweg mit IR3555 MOSFETs und Dark Chokes realisiert. Diese brauchen durch die Integration aller Bestandteile nicht nur weniger Platz als ein Aufbau aus Treiber, Low- und Highside Konstellation, sondern arbeiten auch effizient und erzeugen damit weniger Abwärme. Zudem kann jeder IR3555 bis zu 60A bereitstellen, was auch für kommende Ryzen-CPUs genug sein dürfte. Von uns gibt es für den Spannungsaufbau ein Daumen nach oben!

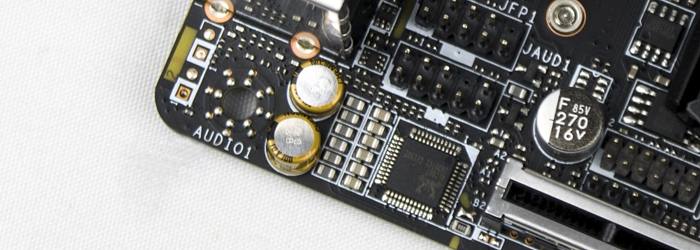

HiFi-Ausbau

Beim HiFi-Ausbau hat man, leider, keine Veränderungen vorgenommen. Es kommt ein angestaubter Realtek ALC887 zum Einsatz, welcher auch jeglichen Verstärker verzichten muss. Der Platz dürfte hier der entscheidende Faktor sein. Andere Hersteller hindert dies aber nicht, dennoch einen ALC1220 zu verbauen. Da die Güte aber nicht nur über den Codec selber definiert wird, sind die Unterschiede nicht so immens (subjektiv). Lediglich die ASUS ROG Strix Mini-ITX Platinen machen hier einen Unterschied (siehe z. B. ASUS ROG Strix B350-I Gaming). Einen USB-DAC würden wir bei gutem Headset allerdings schon empfehlen. Eine Alternative wäre ein USB Headset alà Corsair HS70.

Kühler und Blenden

Die Kühler sind wieder schwarz eingefärbt, sind aber mit wilden roten Mustern versehen, welche auch bei den Gaming Plus Mainboards (z. B. MSI Z370 Gaming Plus) anzutreffen sind. Der Kontakt wird beim Chipsatz mit einem Pad hergestellt, wie wir es zuletzt vor Jahren gesehen haben. Es erinnert an eine Gipsbinde, welche man frisch mit Wasser benetzt. Bei der Spannungsversorgung kommt hingegen ein weiches, feuchtes Wärmleitpad zum Einsatz.

Dieser Kühler wurde auch ersetzt. Der neue baut insgesamt etwas größer und bringt mehr Masse auf die Waage. Dafür wurde der zweite Kühler für die SoC Spannungsversorgung wegrationalisiert. Vertretbar, aber auch nicht komplett verständlich. Die Bohrungen sind weiterhin vorhanden.

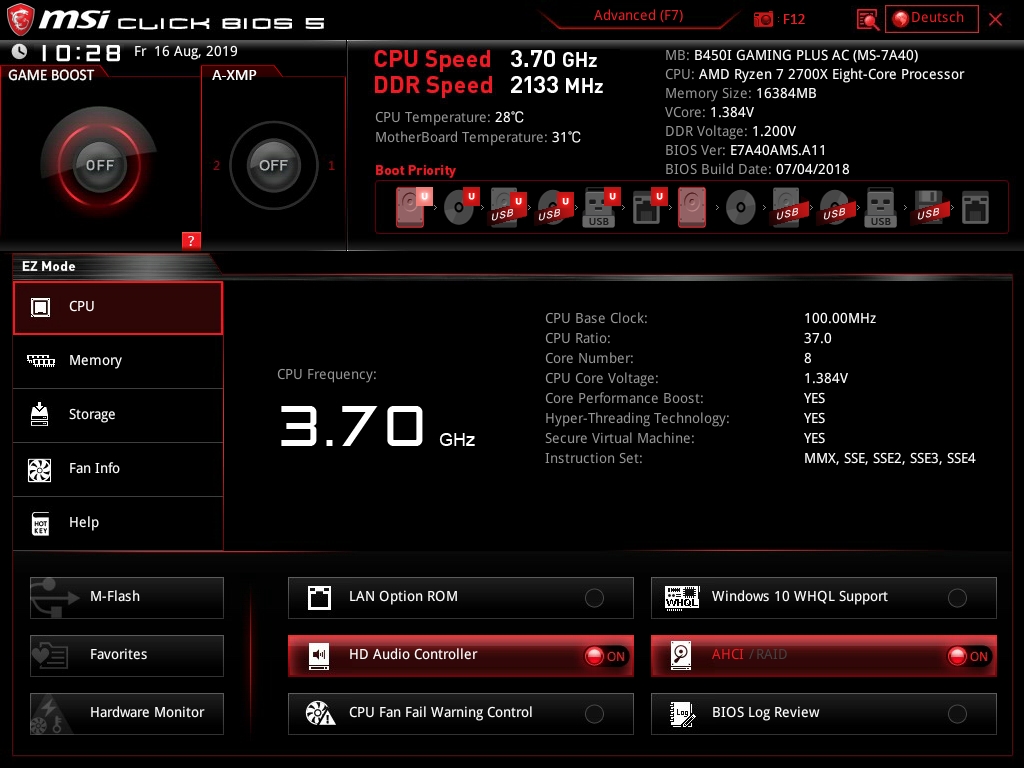

Testsystem im Überblick

Das gesamte Testsystem wird als offener Aufbau realisiert und durch die zu testenden Mainboards immer ergänzt. Bei der Stromversorgung wird auf ein be quiet! Dark Power Pro 11 550W gesetzt. Als CPU kommt ein AMD Ryzen R7 2700X zum Einsatz. Das in 14nm Strukturgröße gefertigte Stück Silicium verfügt über einen offenen Multiplikator und wird mit einer TDP von 95 Watt spezifiziert. Der Standardtakt beträgt 3,7 GHz und wird im Turbo-Modus auf bis zu 4,35 GHz angehoben.

Beim Arbeitsspeicher können wir auf ein Corsair Vengeance RGB Pro 16GB DDR4-3600 Kit zurückgreifen. Das mit bis zu 3600MHz taktende und zugleich 16GB (2x 8GB) Dual-Channel-Kit ist für die Ryzen-Plattform ideal, da die Speicher mit Samsung B-Dies im Single-Rank bestückt ist. Zur allgemeinen Vergleichbarkeit werden die Riegel mit 2933 MHz betrieben. Als primärer Datenträger wird eine Samsung 850 Evo 250GB ersetzt. Um den M.2 Slot an seine Grenzen zu führen, wird dieser mit einer Samsung 960 Evo 250GB bestückt.

Software

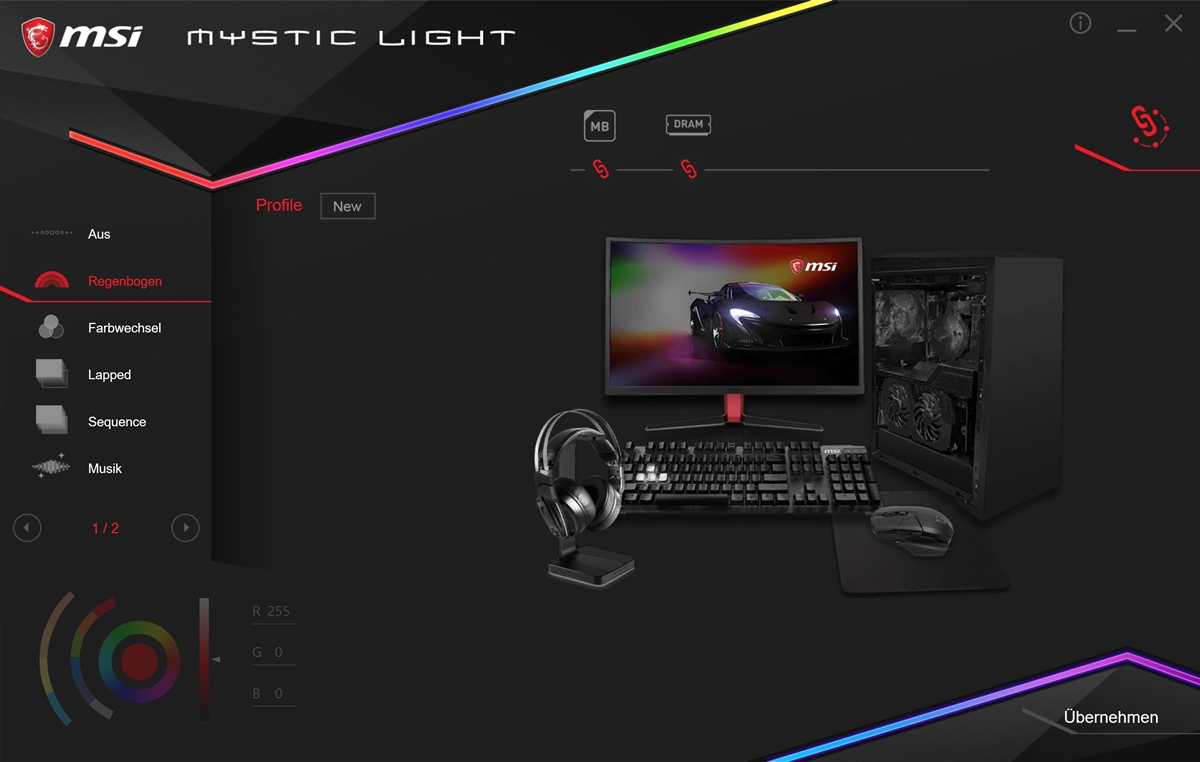

Die Software ist eigentlich identisch zu der des MSI B350I Pro AC, jedoch wurde oft das Farbdesign dem Gaming-Schema angepasst. Daher haben wir auch nur zum Vergleich das Command Center abgebildet sowie Mysticc Light. Zweites hat nämlich tatsächlich ein Update erfahren.

Command Center

Das Command Center bleibt weiterhin die Schnittstelle zu den System-Parametern. Es hält die Lüftersteuerung bereit und kann Spannungen auslesen, loggen und auch versellen. Auch OC kann hier betrieben werden. Einmal manuell über die Regler und einmal mittels Game Boost, welchen wir im OC Kapitel noch einmal ansrpechen. Wie man folgend sieht, ist die Software bis auf das Design identisch zu der des B350I Pro AC.

links Command Center des B350I, rechts Command Center des B450I

Mystic Light 3

Die Mystic Light Software zur Kontroller der Beleuchtung wurde in die dritte Generation geführt. Optisch aufgeräumter und schlichter, gefällt sie uns nun etwas besser. Da das B450I lediglich zwei Header bereithält, welche gemeinsam geregelt werden können, fällt der Umfang nicht besonders hoch aus. Der verwendete Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3600 kann hier allerdings auch eingestellt werden. Aber auch hier erlangt man nicht den Umfang wie in iCUE.

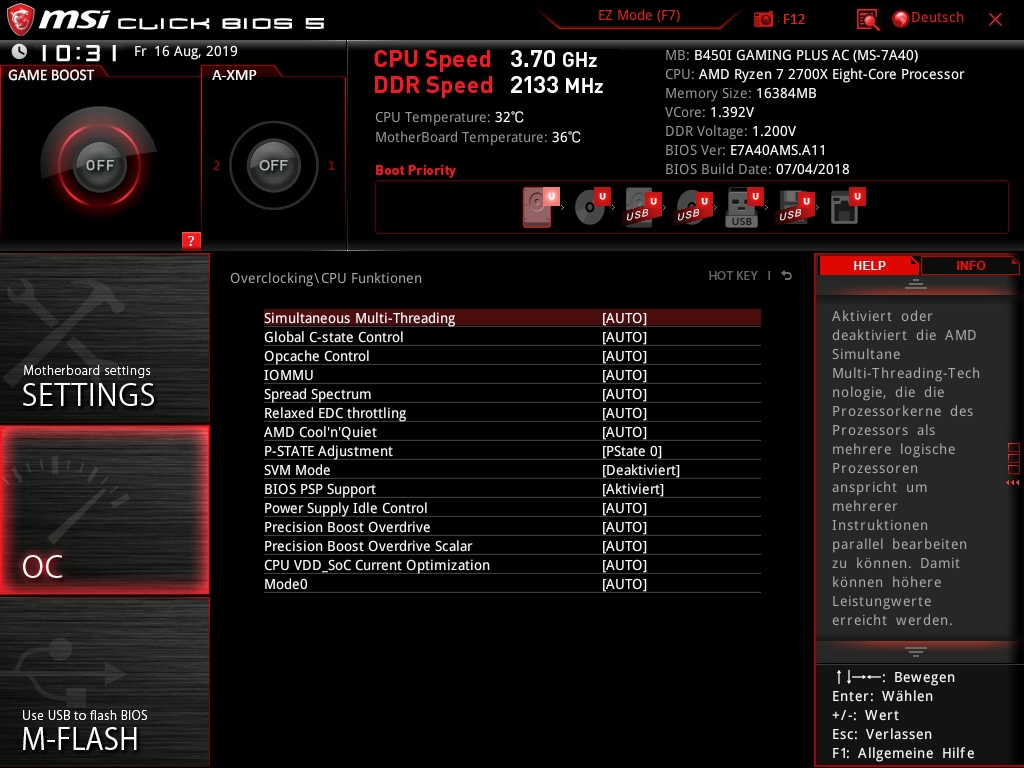

Das UEFI-BIOS

Wie auch bei der Software, ist das Bios lediglich im Design angepasst worden. Neue Optionen finden sich lediglich im OC Kapitel, wo man im Gegensatz zum B350I den Precision Boost Overdrive einstellen bzw. bedienen kann. Daher haben wir auch darauf verzichtet alle weiteren Seiten des Bios' darzustellen.

Benchmarks

Die folgenden Benchmarks sind dazu gedacht, die Grundleistung der Platinen miteinander zu vergleichen. Vor den Benchmarks wurde immer für das jeweilige Mainboard ein frischen Betriebssystem aufgesetzt und alle Einstellungen, bis auf das Speichersetting, auf AUTO gestellt beziehungsweise stehen gelassen.

Angemerkt werden muss, dass alle B350 und X370 Mainboards mit einem AMD Ryzen 7 1700X und die B450 und X470 Mainboards mit einem AMD Ryzen 7 2700X betrieben wurden. Die Speicherfrequenzen wurden dementsprechend auch auf 2666MHz (B350 und X370) oder 2933MHz (B450 und X470) eingestellt.

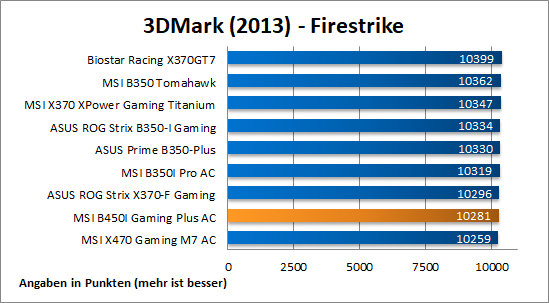

3DMark (2013)

PCMark 10

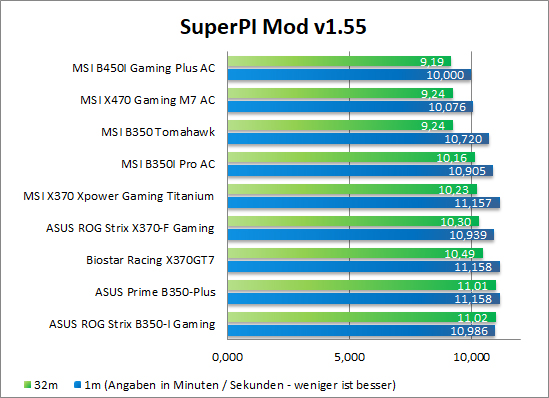

SuperPi Mod

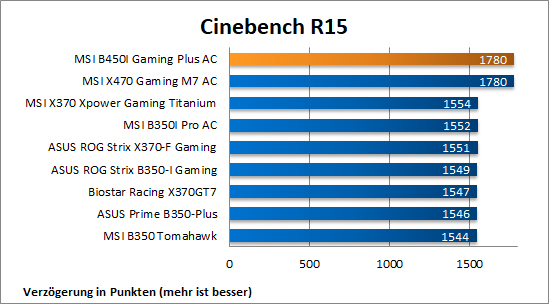

Cinebench R15

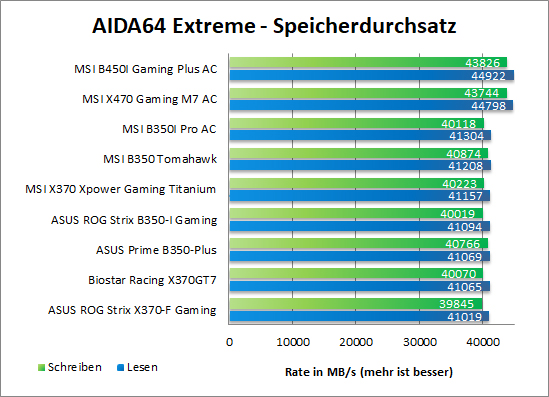

AIDA64 - Speicherdurchsatz / Latency

Leistungsunterschiede zum B350I Pro AC sind natürlich ersichtlich. Dies liegt aber nur am Wechsel der CPU. Vergleicht man die Ergbenisse mit dem MSI X470 Gaming M7 AC, sind eigentlich keine Unterschiede zu sehen. Wie bei der vorherigen Chipsatz-Generation sind also keine Performance-Unterschiede zwischen X470 und B450 zu erwarten. Auch wenn dies klar sein sollte, weil die Leistung von der CPU, dem RAM und der Grafikkarten ausgeht, könnten die Hersteller dennoch eine Bremse in die kleineren Boards einbauen. Mit XFR2 und dem Precision Boost Overdrive bzw. den verschiedenen Targets ist dies sogar ziemlich einfach umzusetzen.

Benchmarks: USB 3.1 Gen1/2 / SATA / M.2

Im Folgenden soll die I/O-Performance des Mainboards im Fokus stehen. Um ein aktuelles System wiederzuspiegeln und die Leistung der Anschlüsse vollendst auszulasten, haben wir im Vergleich zu unserem Intel 1151 Testsystem zwei Änderungen vorgenommen. Und zwar wurde die bisher genutzte Corsair Neutron XT 480GB durch die Samsung 850 Evo 250GB und die Kingston HyperX Predator 480GB M.2 durch die Samsung 960 Evo 250GB ersetzt.

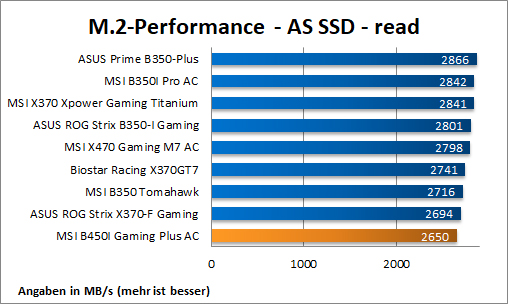

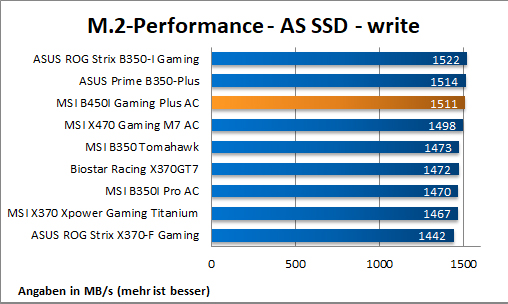

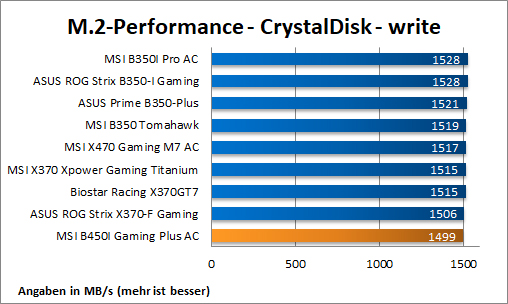

M.2 Performance

Natürlich soll die Messung der M.2-Schnittstelle nicht fehlen. Die für den Test verwendete Samsung 960 Evo wurde direkt auf der Platine montiert. Ein Shield bzw. Kühler ist hier nicht vorhanden. Die M.2-SSD wurde als sekundäres Laufwerk ins System eingebunden. Die Systempartition hatte die genannten Samsung 850 Evo inne. Der M.2 Slot ist mit vier Lanes direkt an der CPU angebunden, was bei den Kontrahenten ebenfalls der Fall ist.

Der M.2 Steckplatz auf der Rückseite der Platine arbeitete auch nach mehreren wiederholen insgesamt etwas langsamer als bei den anderen Boards, wobei die Schreibgeschwindigkeit in AS SSD eine Ausnahme bildet. Verwunderlich ist dies schon, da wir eigentlich Ergebnisse wie beim B350I erwartet haben. Einen Einfluss der CPU schließen wir eigentlich aus, obwohl die vier Lanes direkt von dieser stammen. Vielleicht sorgt ein neueres Bios hier noch für eine Verbesserung. Man muss aber auch sagen, dass die Unterschiede tatsächlich nicht im Alltag merklich sind.

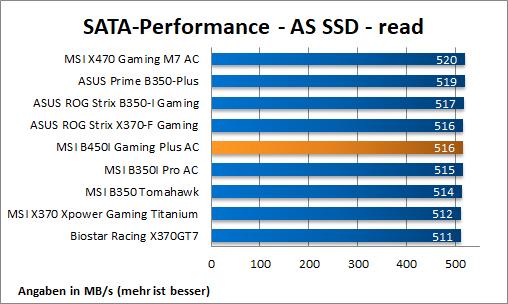

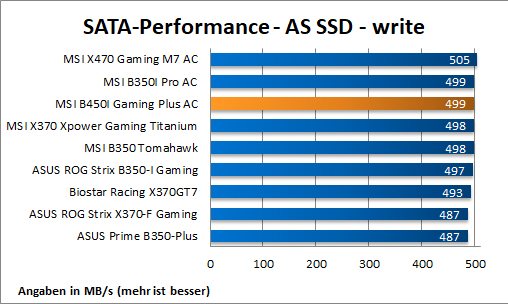

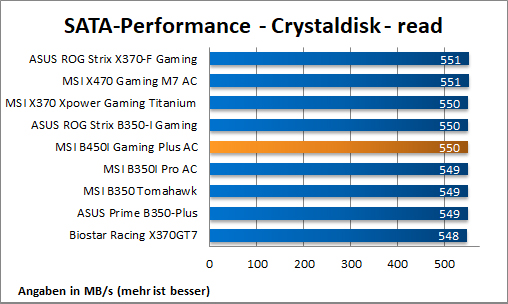

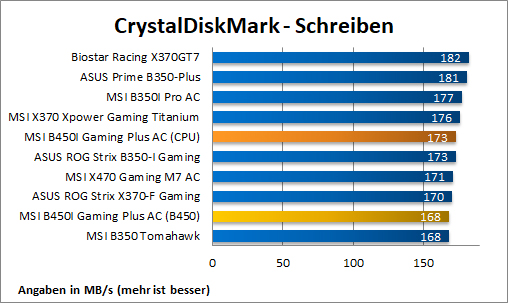

SATA 6G Performance

Um auch die etwas „angestaubte“ Schnittstelle mit in Betracht zu ziehen, wurde die Samsung 850 Evo, an die SATA-6G-Ports des Chipsatzes angeschlossen und mittels AS SSD- und Crystaldisk-Benchmark auf Geschwindigkeit geprüft. Erstaunlicherweise landet es auch bei diesem Anschluss immer etwas weiter hinten. Aber auch hier gilt, dass man den Unterschied nicht mehrken sollte.

Der B450 bzw. das B450I überträgt per SATA3 Daten in der gewohnten Geschwindigkeit. Unterschiede sind hier eher als Messunngenauigkeit zu verbuchen.

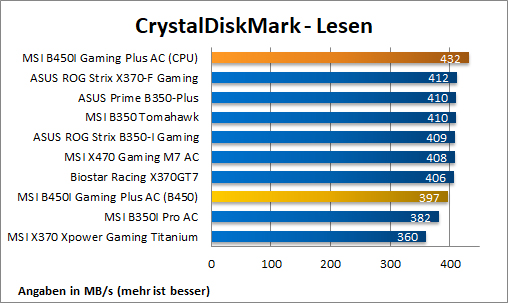

USB-3.0-Performance (5Gbps)

Um auch die Leistungsfähigkeit der USB-3.0-Schnittstelle auf die Probe stellen zu können, kam einmal mehr der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, zum Einsatz. Auch dieser musst sich im AS SSD Benchmark CrystalDiskMark beweisen.Hier sind gemischte Ergebnisse eingetreten. Während das Biostar Mainboard beim AS SSD Benchmark wieder hinten landent, ist es beim Crystaldiskmark schreibend sogar an der Spitze vorzufinden.

Beim Messen der USB-Geschwindigkeit ist uns die eher schwache Leistung des Corsair Voyager aufgefallen, weshalb wir auch alle anderen Ports durchprobierten. Es stellte sich heraus, dass zwei Anschlüsse am Backpanel langsamer als die anderen beiden am Back- und Frontpanel waren. Die beiden stellten sich als die heraus, welche vom B450 gestellt werden. Die vier welche direkt von der CPU gestellt werden, konnten durchweg etwas schneller die Daten übertragen. Aus diesem Grund sind besagte Messwerte auch in den Diagrammen unterschiedlich markiert.

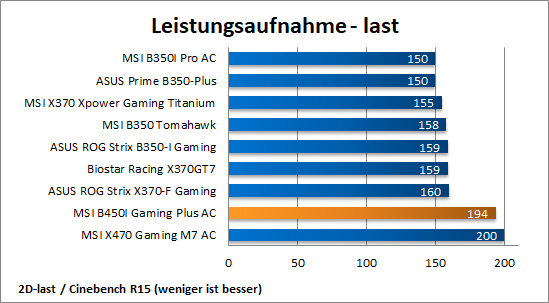

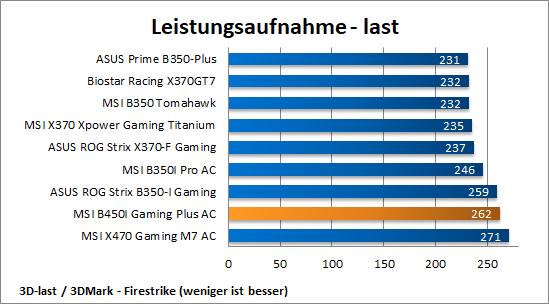

Leistungsaufnahme

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das gesamte Testsystem. Wir haben dabei den Stock-Zustand, also so wie der Kunde die neuen Komponenten verbaut, getestet und die Verbrauchsdaten ermittelt. Die protokollierten Werte verstehen sich als Durchschnittswerte, die via 3DMark (2013) ermittelt wurden. Die Werte wurden mit einem Strommessgerät direkt an der Steckdose abgelesen. Je nach Mainboard können diese Ergebnisse stark variieren, da jeder Hersteller unterschiedliche Komponenten verbauen kann.

Die Leistungsaufnahme bzw. die vorangegangenen Ergebnisse sind nur schwer Vergleichbar. Im Vergleich mit dem MSI X470 Gaming M7 AC (als einziges weiteres Board mit Ryzen 7 2700X) sieht man aber, dass die Mini-ITX Platine etwas sparsamer agiert. Dies liegt daran, dass weniger Komponenten versorgt werden müssen, da weniger verbaut wird. Auch der Spannungsaufbau hat hier einen Einfluss und die IR-Komponenten zeigen, dass sie ihre Arbeit effizient verichten.

Overclocking

Hinweis: Erreichte Werte sind nicht allgemeingültig. Mögliche Taktraten und eingestellte Spannungen variieren zwischen CPUs, Mainboards und Netzteilen. Die folgenden Darstellungen sind also nur als Richtwerte zu verstehen. Übertakten geschieht zudem auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für verursachte Schäden.

Da sich die Hardware und Software eigentlich kaum vom B350I Pro AC unterscheidet, sind auch beim B450I keine Wunder zu erwarten. Zumindest ist der Kühlkörper des Spannungswandler etwas größer. Einen Unterschied gibt es auch beim automatischem Übertakten. Statt OC Genie 4 kommt der Game Boost zum Einsatz.

Game Boost

Der Game Boost kann wie bei den anderen MSI-Gaming-Mainboards mit einem Klick die Systemleistung erhöhen, indem die CPU mehr Feuer macht. Eingestellt werden kann er im Bios oder im Command Center. Verschiedene Stufen wie beim X370 XPower Gaming Titanium oder X470 Gaming M7 AC gibt es jedoch nicht. Wir haben uns also angeschaut, wie sich das Auto-OC-Feature auswirkt. Der Takt des Ryzen 7 2700X wird auf 4150MHz erhöht bei 1,312V. Im Endeffekt liegt bei etwa 200MHz mehr sogar weniger Spannung an als im Serienzustand. Und genau das wird der Funktion auch im zum Verhängnis. Denn der Game Boost ist bei uns nicht stabil und sorgt für einen Freeze bei hoher Auslastung. Ein Bios-Update sollte das Problem beheben können, denn es müsste einfach nur die Spannung erhöht werden. Die 4,15GHz schaffen nämlich eigentlich alle Ryzen 7 2700X spielend.

Manuelles Übertakten

Den Speichertakt konnten wir auf 3466MHz anheben. Die Timings haben wir dazu stark gelockert, da es uns lediglich um den Takt ging. 3600MHz wollten nicht starten, sodass die maximalen 3466MHz von msi wie versprochen auch die Grenze des möglichen darstellten.

Fazit

Beim MSI B350I PRO AC haben wir noch bemängelt, dass sich das Board nicht wirklich für eine Nutzer-Gruppe outet. Beim MSI B450I Gaming Plus AC hat man alleine schon durch den Namen klarere Verhältnisse geschaffen. Die Ausstattung passte bereits in dieses Gefilde, bei der Optik hat man noch einmal nachgelegt. Das schwarze PCB und die roten Akzente stehen dem Board sehr gut, so unsere Meinung. Erfreulich ist auch, dass man sich dem Kritikpunkt des kleinen Kühlers angenommen hat. Zwar hatte der alte auch nicht so dermaßen zu kämpfen, da die Spannungsversorgung aus effizienten IR-Produkten besteht, jedoch sind die thermischen Verhältnisse in kompakten Systemen immer besonders zu bewerten und ein größerer Kühlkörper ist immer gerne willkommen. Dass der SoC-Phasen Kühler wegrationalisiert wurde ist hinngegen schade, aber vertretbar. Die MOSFETs bleiben im Vergleich zu den CPU-Phasen erfahrungsgemäß recht kühl.

Bei der Ausstattung könnten sich Gamer unserer Meinung nach eigentlich nur noch am HiFi-Ausbau stören, welcher immer noch nur den ALC887 verwendet und insgesamt einer Minimal-Bestückung entspricht. Ein externer USB DAC oder ein USB Headset ist daher schon fast Pflicht. Wo wir schon beim Thema USB sind. Wirklich schwach ist, dass MSI den USB 3.1 Gen.2 Anschluss völlig vernachlässigt. In der heutigen Zeit eigentlich ein No-Go, vor allem wenn man bedenkt, dass der B450 diesen direkt zweifach stellen könnte.

Der Spannungsaufbau und der größere Kühler befeuern den AMD Ryzen 7 2700X ausreichend und lässt sogar OC zu. Die meist erreichbaren 4,2GHz sind mit moderater Spannung sicherlich im Rahmen des möglichen. Beim Speicher ging es leider nicht so hoch. Von unserem 2700X wissen wir, dass dieser auch mit 3600MHz mit dem verwendeten Kit läuft. Hier waren es maximal 3466MHz. Das man aber nicht die gleichen Ergebnisse wie beim Topmodell erreicht, ist auch verkraftbar.

Der Preis des MSI B450I Gaming Plus AC liegt mit ~110€ auf dem Niveau der anderen Mini-ITX Boards mit ähnlicher Austattung. Dort wird aber zum Teil auch ein ALC1220 und USB 3.1 Gen.2 geboten. Somit hat man sich leider selber wieder den Preispunkt etwas versaut, auch wenn man den Preis ~20€ niedriger angesetzt hat, als noch beim B350I PRO AC (welches nun im Abverkauf etwa gleich viel kostet).

MSI B450I Gaming Plus AC | ||

| Mainboard Testberichte | Hersteller-Homepage | Bei Amazon kaufen |

| Pro | Contra |  |

+ gute Performance | - kein USB 3.1 Gen.2 | |

Weitere interessante Testberichte:

▪ Test: Biostar Racing B360GT3

▪ Test: ASUS ROG Strix B350-I Gaming

▪ Test: ASUS ROG Strix Z370-F Gaming

▪ Test: ASUS ROG Zenith Extreme

▪ Test: MSI X399 Gaming Pro Carbon AC

▪ Test: ASUS ROG Strix X370-F Gaming

▪ Test: ASUS ROG Strix X299-XE Gaming

▪ Test: MSI X299 XPower Gaming AC

▪ Test: MSI X299 Gaming M7 ACK

▪ Test: Biostar Racing X370GT7

▪ Test: MSI X370 XPower Gaming Titanium