Ein großes Geheimnis war es schon lange nicht mehr. Direkt zum Jahresbeginn 2017 erfolgt der Launch von Intels Z270-Chipsatz (Union Point), allgemein auch besser bekannt auch unter dem Code-Namen Kaby Lake (CPU). Wir haben dazu schon ein erstes passendes Mainboard von MSI unter die Lupe genommen. Das MSI Z270 GAMING M5 knüpft nahtlos an den Vorgänger (MSI Z170 GAMING M5) an und kommt mit einigen Verbesserungen daher. Mit einem puristischerem Design sowie einer individuell anpassbaren Beleuchtung will man dem Anwender mehr Freiheiten bei der Gestaltung geben.

Ein großes Geheimnis war es schon lange nicht mehr. Direkt zum Jahresbeginn 2017 erfolgt der Launch von Intels Z270-Chipsatz (Union Point), allgemein auch besser bekannt auch unter dem Code-Namen Kaby Lake (CPU). Wir haben dazu schon ein erstes passendes Mainboard von MSI unter die Lupe genommen. Das MSI Z270 GAMING M5 knüpft nahtlos an den Vorgänger (MSI Z170 GAMING M5) an und kommt mit einigen Verbesserungen daher. Mit einem puristischerem Design sowie einer individuell anpassbaren Beleuchtung will man dem Anwender mehr Freiheiten bei der Gestaltung geben.

Bei den Mainboards selbst gibt es, wie es auch zu erwarten war, keine bahnbrechenden Innovationen in diesem Launch-Zyklus. Es kann eher als sinnvolle Weiterentwicklung bezeichnet werden. Vielerorts wird wohl auch oft Wort „Innovationsstillstand“ fallen. Wir haben im nachfolgenden Artikel alle nennenswerten Änderungen zusammengetragen und niedergeschrieben. Auch schauen wir uns auch das geänderte Chipsatz-Design an, welches nun u.a. auch mit Lanes daherkommt, was in der Praxis insbesondere und beim Anschluss von schnellen externen Datenträgern sinnvoll sein sollte.

Die neuen Platinen von MSI werden in vier Kategorien eingeteilt; Enthusiast Gaming, Performance Gaming, Arsenal Gaming und Pro Series. Zur ersten gesellt sich unser Testobjektiv, das Z270 GAMING M5. Die Hersteller-UVP zum Testzeitpunkt beträgt 219,- EUR und wird aller Voraussicht nach schnell fallen. Eine kurze Produktübersicht haben wir im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Wie schon bei der Z170-Reihe, wird es auch für Kaby Lake wieder eine Fülle an Platinen geben, die so gut wie jedem Preisbereich und Geschmack entsprechen werden. Einige weitere Berichte werden dazu an dieser Stelle auch folgen.

Lieferumfang

Die Kartonage folgt dem bewährten Muster: Knallig Rot mit vielen aufgedruckten Informationen. Im Inneren selbst findet man nicht übermäßig viel wieder, eben das Nützliche was auch sinnvoll an dieser Stelle ist. Vier SATA-6G-Kabel, eine flexible SLI-Bridge, ein MSI-Logo, diverse Booklets sowie das ausführliche Handbuch zählen dazu. Des Weiteren findet man noch ein Anschlusskabel für die Mystic-Light-Schnittstelle, sowie die immer wieder erwähneneswerte EMI-geschützte Backpanel-Blende. Das soll es dann auch schon gewesen sein.

Die Spezifikationen

Vergleicht man jetzt die Ausstattung mit dem direkten Vorgänger (MSI Z170 GAMING M5) fallen die Unterschiede eher gering aus - abgesehen von den optischen Veränderungen, und man muss schon einen detaillierten Blick wagen. Dazu aber auf der nächsten Seite mehr. Das Steel-Armor-Feature wurde auf weitere Komponenten erweitert, VR-Komptabilität wurde integriert, welche und was genau folgt an späterer Stelle, Mystic-Light ist nun an noch mehr Platinen zu finden (auch an diesem Testobjekt) und es kann mehr Bandbreite über den USB-3.1-Stecker (nativ!) bereitgestellt werden.

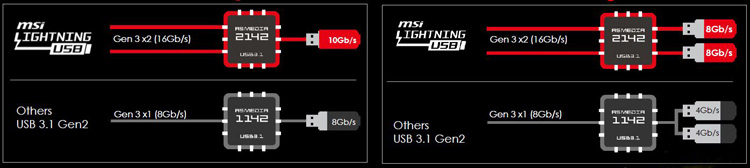

Mehr Datendurchsatz am USB-3.1-Stecker

Auch auf Grund der gesteigerten Anzahl an Lanes welche nun an den Chipsatz angekoppelt sind, ist es möglich, zwei externe USB-Datenspeicher mit voller Bandbreite (10 Gbit/s) zu betreiben. In diesem Falle jeweils an dem Typ-A- und Typ-C-Stecker (3.1). Die von Z170A-Skylake Ablegern bekannte Audio Boost 3 sowie Nehimic 2 Engine ist ebenfalls wieder mit auf dem PCB verlötet. Was das genau ist, darauf gehen wir später ein. Für Latenzfreie Spielerlebnisse soll einmal mehr der neue Qualcomm Killer E2500-Netzwerk-Chip sorgen. Nachfolgend noch die komplette Übersicht:

| MSI Z270 GAMING M5 - im Überblick | |

|---|---|

| Mainboard-Format | ATX |

| Bezeichnung | MSI Z270 Gaming M5 |

| Sockel | LGA 1151 |

| Preis | 219,- EUR (UVP) |

| Hersteller-Homepage | www.msi.com |

| Chipsatz-Eckdaten | |

| Chipsatz | Intel Z270 Chipsatz |

| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 KabyLake (7th gen. ) bis zu 3800MHz (OC) - Dual Channel 4x DDR4 Skylake-S (6th gen.) bis zu 3600MHz (OC) - Dual Channel |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 64 GB |

| SLI / CrossFire | 2-Way Nvidia-SLI 3-Way AMD-CrossFire |

| Phasen | 11 Phasen |

| Stromanschlüsse | 1x 8-PIN 1x 24-PIN-ATX |

| Features-Keyfacts | |

| PCI-Express | 3x PCIe 3.0 (x16/x0/x4 oder x8/x8/x4) 3x PCIe (x1) |

| PCI | - |

| Serial-ATA-, SAS- und ATA-Controller | 6x SATA 6G (2x von SATA-Express) 2x M.2 x4 (32 Gb/s) - 2242, 2260, 2280, 22110 |

| RAID | SATA-Port 1-6: RAID 0, 1, 5, 10 M.2 (RAID 0 und RAID 1) |

| USB | 2x USB 3.1 Gen.2 - 10Gbit/s (1x Typ-A und 1x Typ-C) 6x USB 3.0 (2x am I/O-Panel 4x über Front-Header) 7x USB 2.0 (3x am I/O-Panel 4x über Front-Header) |

| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 1x DisplayPort |

| Thunderbolt | - |

| LAN | 1x Killer E2500 Gigabit LAN |

| Audio | "Audio-Boost 4" - 7.1 HD-Audio (Realtek ALC1220) digital-out (Toslink) analog-out (3,5mm Klinke) |

| Sonstiges | RGB-Beleuchtung in den Kühlelementen ("Mystic Light") "PCI-E Steel-Armor" - besonders verstärkte Slots Nahemic Audio Aufbereitung, ggf. separte Lizenz notwendig |

Intel Union-Point-Chipsatz (Intel 200 Series)

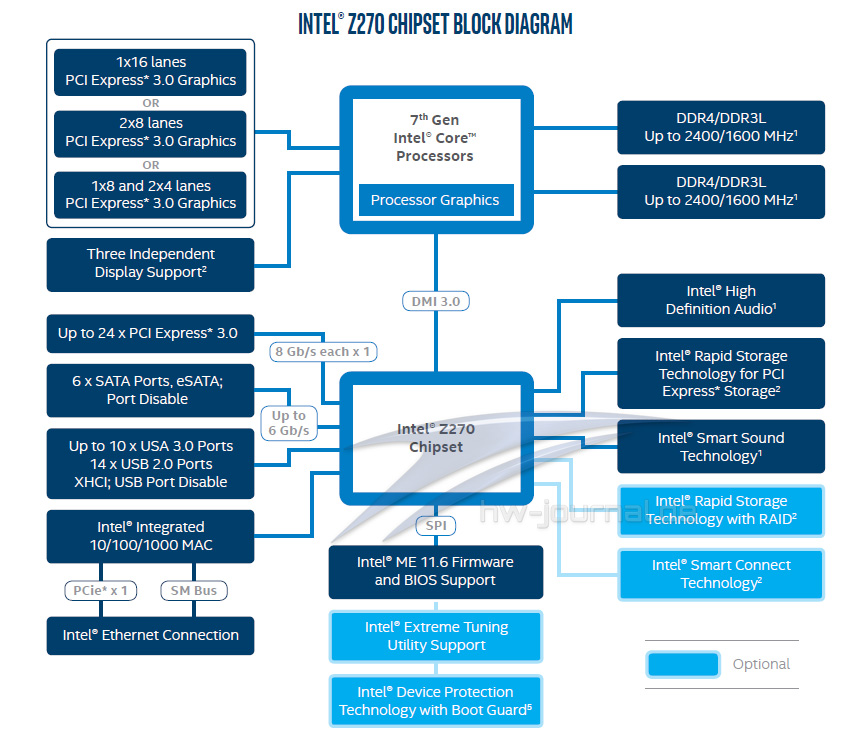

Die Unterschiede zwischen Z170 und Z270 sind mehr als marginal zu bezeichnen. Als größte Neuheit darf wohl die Steigerung der PCI-Express-Lanes (3.0) von 20 auf 24 verbucht werden. Das MSI dies nutzt um externen Datenträgern die „volle Bandbreite“ zur Verfügung zu stellen, haben wir bereits eine Seite zuvor angesprochen. Die Anzahl möglicher USB-Ports usw. ist identisch geblieben.

| Z270 | Z170 | Z97 | |

|---|---|---|---|

| Codename | Union Point | Sunrise Point | Wildcat Point |

| Sockel | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1150 |

| Prozessor-Unterstützung | Kaby Lake / Skylake | Skylake / Cannonlake | Haswell / Broadwell |

| Verbindung zwischen CPU und PCH | DMI 3.0 (4x PCIe 3.0) | DMI 3.0 (4x PCIe 3.0) | DMI 2.0 (4x PCIe 2.0) |

| PCIe-Lanes des PCHs | 24 x PCIe 3.0 | 20 x PCIe 3.0 | 8 x PCIe 2.0 |

| M.2- / Sata-Express-Ports | 3 | 3 | 1 |

| Sata-6-GBit/s-Ports | 6 | 6 | 6 |

| USB-3.0-Ports | 10 | 10 | 6 |

Im Falle unseres Testmusters – MSI Z270 GAMING M5 – kann der Anwender auf beiden M.2-Schnittstellen mit jeweils 32Gbit/s zugreifen und schnelle NVME-Datenträger auch voll an die Leistungsgrenzen bringen. Apropos Datenträger, mit Kaby Lake bzw. Union-Point gibt Intel auch die Kompatibilität zu den eigenen Cache-Lösungen „Optane“ bekannt. Diese werden künftig wohl als 16 bzw. 32GB Module angeboten und können in den M.2-Slot verbaut werden. Im Grunde genommen handelt es sich „nur“ um einen Cache-Modus, den Intel bereits vor einigen Jahren mit der Z68-Plattform (Cougar Point) gebracht, dieser sicher aber nicht wirklich etabliert hatte.

Eine U.2-Schnittstelle ist weiterhin auf der Platine vorhanden. Die Exklusivität mit der die Datenträger zum Launch der Skylake-Plattform 2015 daherkamen scheint aufgehoben zu sein. Werden diese inzwischen schon über M.2 angebunden und nervige Adapter-Kabel sind nicht mehr vorhanden. Es dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis U.2 auch wieder von den Mainboards verschwindet, genau was SATA-Express auch bei diesem Launch getan hat.

Nicht mehr benötigt: Adapter: "M.2 zu Turbo Mini-SAS" - führt PCIe 3.0 x4 von M.2 auf Mini-SAS-HD-Stecker

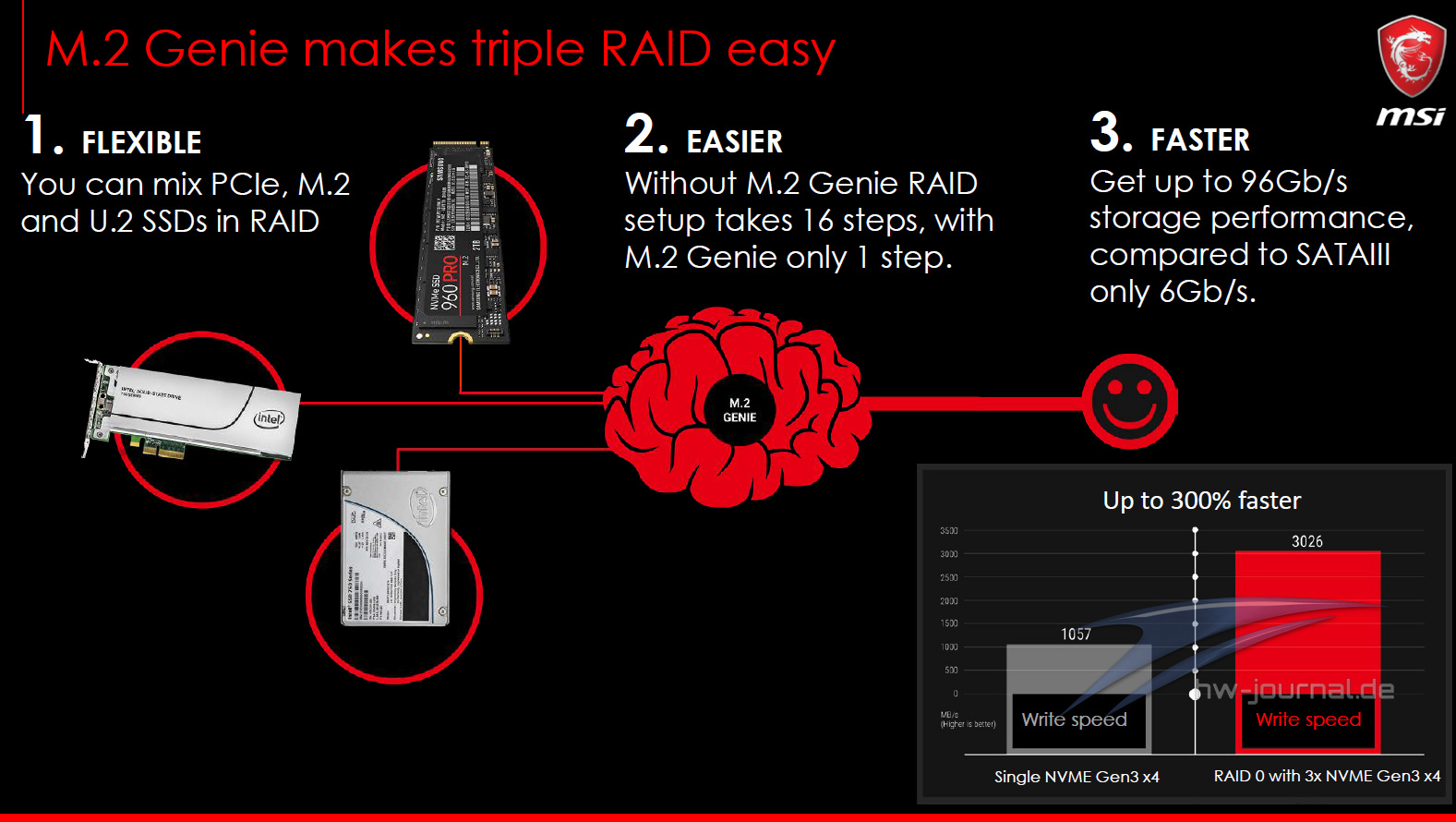

Das MSI Z270 GAMING M5 hat zwei M.2-Schnittstellen verbaut bekommen, das nächstgrößere Modell, das M7 kommt gleich mit drei M.2-Steckern daher. Dank der integrierten MSI-Software „M.2-Genie“ soll sich in solchen Fällen spielend leicht ein RAID-Verbund kreieren lassen. Dies geht aber auch wenn man verschiedene Produkte angeschlossen hat. Also M.2 + PCIe + SATA. Der Performance-Schub wird groß sein, die Datensicherheit steht in diesem Atemzug aber nicht im Raum (…)

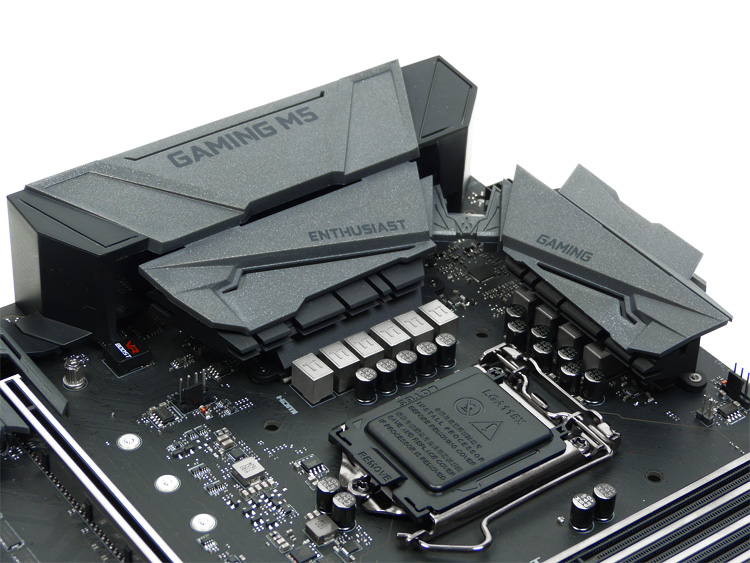

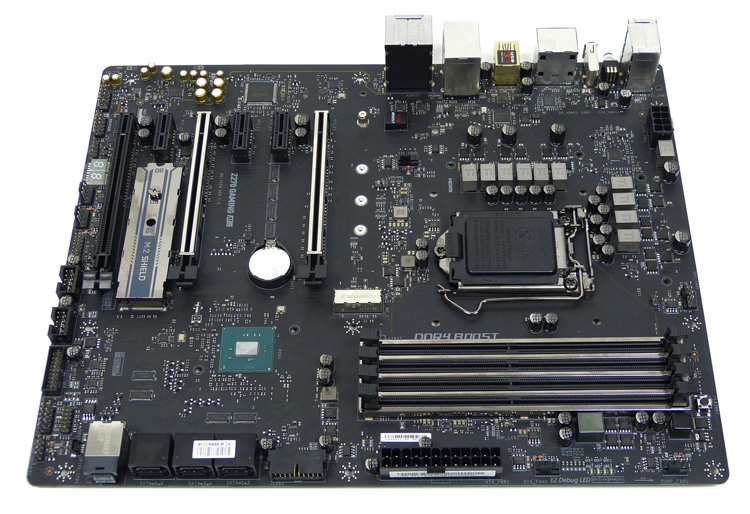

Detailansicht / Features

Wie bereits schon einleitend angesprochen, hat man bei MSI den „(…) Farbfilm vergessen“. Gemeint ist natürlich damit, dass rote Farbakzente nicht mehr vorhanden sind und nun per Beleuchtung (Mystic Light) man sich selbst die eigene Wunschfarbe, oder eben gar keine, per Software einstellen kann. Neben der nicht vorhandenen Farbe fällt natürlich auch der Trend auf, immer mehr Kunststoffabdeckungen auf dem PCB verbauen zu müssen. Auch bei dieser Platine finden wir das vor. Insgesamt bietet sich aber sehr homogenes und ansprechendes Gesamtbild, welches die Grundlage für viele PC-Builds darstellen kann.

Als interne Schnittstellen stehen dem Anwender insgesamt sechs SATA-6G-Ports zur Verfügung. SATA-Express hat man direkt weggelassen. Direkt daneben befindet sich der U.2-Anschluss, der jetzt auch mit dem „Steel-Armor-Feature“ versorgt wurde. Dazu kommen noch der interne USB-3.0-Anschluss für Front-Stecker, der netter Weise abgewinkelt wurde, ein zweiter Stecker befindet sich weiter unten. Das Z270 GAMING 7 kommt, im Gegensatz zu unserem Testmuster, schon mit dem neuen Kombistecker für USB-3.1-Front-Anschlüsse (Type-C, Gen. 2) am Gehäuse daher, dieser kann bis zu vier Ports unter sich vereinen.

Mit einer gemessenen Breite 24,4cm bleibt das Mainboard in der ATX-Norm, in letzter Zeit neigen die Hersteller ja gern diese Standards als Orientierung zu nehmen. Werfen wir nochmal einen detaillierten Blick auf die vorhandenen Anschlüsse auf dem Board. Neben den bereits weiter oben genannten internen Schnittstellen, befinden sich am unteren Platinen-Ende die weiteren Jumper-Buchten für die restlichen Front-Stecker. Das Debug-LCD hat den Weg hierher gefunden. Die Anschlusskontakte für die Start- und Reset-Buttons sind einmal mehr nicht beschriftet, was negativ ins Gewicht fällt. Start- und Reset-Buttons bekommt der Anwender erst mit dem größeren Modell geeboten, dem Z270 Gaming M7. Den größten Eyecatcher stellt aber ganz klar der große, massive Chipsatzkühler dar, der ja mit der „Mystic-Light“ Beleuchtung individualisiert werden kann. Insgesamt befinden sich sechs 4-PIN PWM-Lüfteranschlüsse auf dem Mainboard, zwei davon im letzten unteren Platinen-Drittel und einer wird als nativer Anschluss für Wasserkühlungs-Pumpen deklariert.

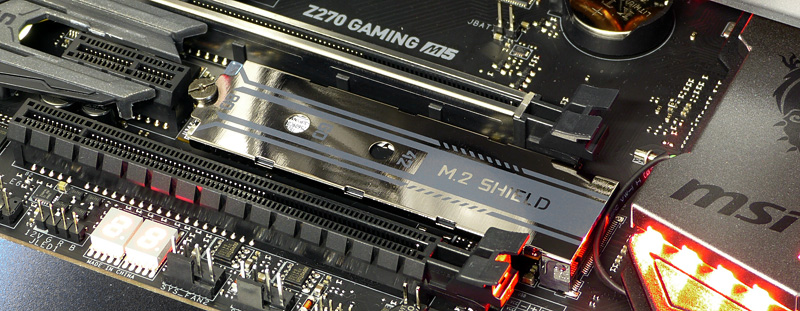

Ein weiteres Produkt-Feature welches neu ist, ist das sogenannte M.2-Shield das Kühler fungiert. Zwischen der kleinen aufklappbaren Blechkappe befindet ist ein Thermalpad das helfen soll, die entstandene Wärme vom Datenträger abzuführen. Der Hersteller beruht sich auf erste Tests, in denen auf Grund der gesenkten Temperatur die Durchsatzraten um bis zu 40 % gesteigert werden konnten. Gerade bei neuen NVME-Datenträgern ist das thermische „Problem“ durchaus präsentiert und wird in Zukunft wohl noch mehr an Bedeutung gewinnen. Lediglich einer der beiden M.2-Ports hat diese Abdeckung erhalten. Auch nur einer von beiden kann lange 22100-Standard-Chips aufnehmen. Der zweite „nur“ bis zu 2280. Die Datenanbindung erfolgt jeweils mit 32 Gbit/s.

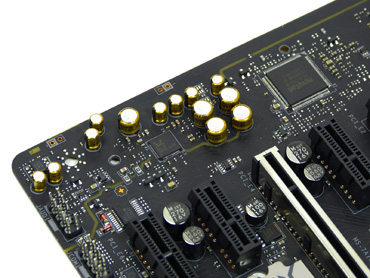

Auffällige Overclocking-Features oder gar Start- sowie Reset-Button bringt das Z270 GAMING M5 leider nicht mit. Dafür befinden sich in dem sonst dafür vorgesehenen Bereich vier SMDs die ggf. einen Fehlercode ausgeben, sollte etwas nicht stimmen. Auch ist hier an der Pumpen-Anschluss für eine Wasserkühlung untergebracht. Überall auf dem Mainboard findet man MSI`s Steel Armor Feature an, welches mit den Z170-Platinen Einzug gehalten hat. Nun auch an noch mehr Details wie zwischen den RAM-Bänken oder an diversen Schnittstellen-Ports. Die drei PCI-Express-x1-Slots und der dritte PCI-Express-x16-Slot wurde diese Fähigkeit nicht zu teil gemacht und müssen darauf verzichten.

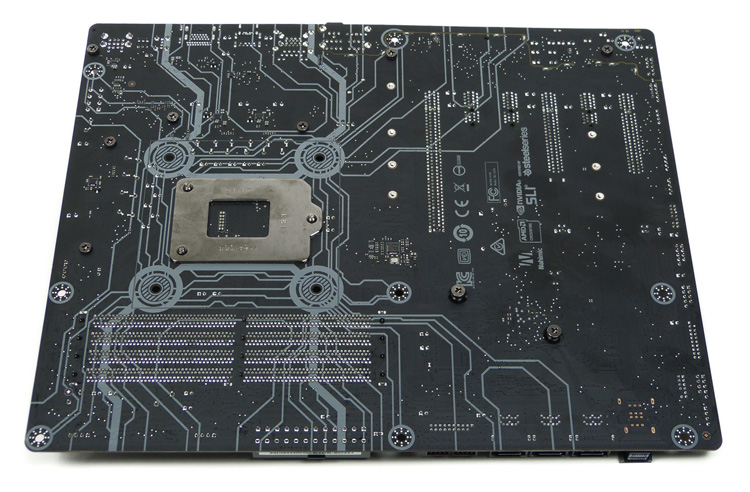

Der obere Bereich ist schon sehr stark zugebaut, so dass sich der 8- bzw. 4-PIN CPU-Stromstecker im verbauten Gehäuse etwas schwierig erreichen lassen wird. Bei der Montage also dies mit berücksichtigen! Auf der Rückseite werden die bereits weiter oben angesprochenen Steel-Armor-Umsetzungen nochmal deutlich. Die Sockel- bzw. Slot-Halterungen haben weitaus dickere Lötpunkte erhalten, was in Summe einen wesentlich stabileren Halt auf dem PCB verspricht. Auch sehen wir, dass alle Kühlelemente fest mit der Platine verschraubt und nicht mit Push-Pins gesteckt sind. Sehr gut! Was im Übrigen total cool rüber kommt ist die Aufzeichnung der einzelnen Leiterbahnen, was sicher in Anlehnung an menschliche Arterien gedacht sein soll.

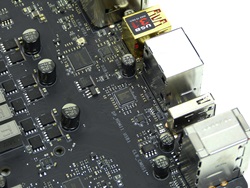

Das Backpanel weis einmal mehr genau die Punkte zu erfüllen, welche der geneigte „GAMER“ für sich benötigt. Alle Ports wirken sehr hochwertig in Szene gesetzt, ob im markanten Rot oder mit „vergoldeten“ Kontakten. Drei USB-2.0-Anschlüsse werden auch klar als solche betitelt. Gleiches gilt mehr oder weniger für die beiden „VR-Ready-UBS-Ports“, die zwei USB-3.0-Anschlüsse darstellen und in der Vergangenheit auch mal gern bei USB-3.1 (Gen. 1) bezeichnet wurden. Was hat es mit diesen nun auf sich: Beide sollen für etwaige VR-Systeme, die man an den PC anschließen kann, ein „Lagg-freies“ Spieleerlebnis sicherstellen – also ähnlich was man mit FreeSync und G-Sync versucht. „Echte“ 10Gbit-Schnittstellen kann man in Form von Typ-A- und einmal als Typ-C-Stecker nutzen. Der PS2-Stecker darf natürlich für den „echten Gamer“ nicht fehlen.

Für ein besseres Spielerlebnis mit weniger Latenzzeit hat man den neuen Qualcomm Killer E2500 Netzwerk-Chip mit aufgelötet. Audiophile können wahlweise auf Klinken- oder den digitalen Toslink-Stecker zurückgreifen. Mehr dazu auf der nächsten Seite, wo wir nochmal auf die überarbeitete „Audio Boost 4“ Version von MSI eingehen werden.

Detailansichten / ohne Verkleidungen

Natürlich soll auch wieder herausgefunden werden was unter den ganzen Kunststoffabdeckungen steckt. Im Falle unseres Testmusters sieht der Aufbau recht stimmig aus, auch wenn viele Anwender wohl wieder eine Menge Kritik dafür finden werden. Letztendlich entscheidet der eigene Geschmack.

Für die Stromversorgung des Prozessors hat man insgesamt 11 Phasen verbaut. Die aus den Serien zuvor bekannten „Titananium-Chokes“ sind ebenfalls wieder mit an Bord (je eine für die 11 MOSFETs). Die Verarbeitung in diesem Bereich ist tadellos und hinterlässt einen sehr wertigen Eindruck.

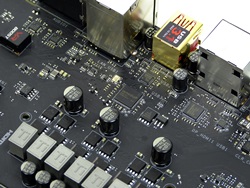

Unter der oberen Abdeckung, die sich von ganz unten bis hoch zum Backpanel zieht, verbirgt sich u.a. der ASMedia-Brückenchip (2142) der für den Datentransfer über die USB-3.1-Schnittstelle verantwortlich ist. Aber auch die Audio-Komponenten sind hier anzutreffen und haben nun einen nochmals deutlich überarbeiteten Bereich spendiert bekommen. Ein kleiner Leuchtstreifen, wie wir auf den nächsten Seiten sehen werden, trennt hier diese Bauteile ab. Dies soll zur Folge haben, dass Interferenzen weiter reduziert werden können. Auch hat man einen neuen Realtek-Chip aufgepflanzt, den ALC 1220. In Verbindung mit dem Audiospezialisten Nahemic bietet MSI eine Software an, welche für den entscheidenden Unterschied während des Spielens sorgen will. Das gesamte Zusammenwirken aus hochwertigen Bauteilen und Software nennt MSI Audio Boost 4, nun bereits in der vierten Auflage.

Die beiden MOSFET-Kühler werden jeweils einzeln auf dem PCB aufgeschraubt und kommen ohne Heatpipe daher. Der Chipsatz-Kühler wird ebenfalls direkt aufgeschraubt und macht einen sehr wertigen Eindruck. Darüber hinaus ist dieser auch mit einer Beleuchtung ausgestattet, die Software-seitig angepasst werden kann.

Auf den nächsten Seiten geht es weiter mit der Vorstellung des kompletten Testssystems, den Zusammenbau sowie die Vorstellung der einzelnen Software-Lösungen, die MSI dem Kunden direkt ab Start mit zur Verfügung stellt.

Testsystem im Überblick

Das gesamte Testsystem wird als offener Aufbau realisiert und durch die zu testenden Mainboards immer ergänzt. Bei der Stromversorgung wird auf ein Cooler Master V700 gesetzt. Als CPU kommt ein Intel Core i7-6700K als Boxed-Version zum Einsatz. Das im 14nm Strukturgröße gefertigte Stück Silicium verfügt über einen offenen Multiplikator wird mit einer TDP von 94 Watt spezifiziert. Der Standardtakt beträgt 4,0 GHz und wird im Turbo-Modus auf 4,2GHz angehoben.

Beim Arbeitsspeicher können wir auf ein 16GB Kit aus dem Hause Corsair Vengeance LPX (CMX16GXM4B3200C16) zurückgreifen. Das mit bis zu 3200MHz taktende und zugleich 16GB (4x4) Quad-Channel-Kit ist für die Mehrheit der Tests bestens geeignet. Als primärer Datenträger wird eine Corsair Neutron XT – 480GB verwendet. Für die M.2 Tests fiel die Wahl wieder auf die Kingston HyperX Predator M.2 PCI-E.

Intel (S. 1151) Testsystem |    | |

| Prozessor: | Intel Core i7-6700K (Retail) | |

| Mainboard: | MSI Z270 GAMING M5 | |

| Kühlung: | EKL Alpenföhn Matternhorn - black | |

| RAM: | Corsair Vengeance 4x4GB (CMX16GXM4B3200C16) | |

| Storage: | Corsair Neutron XT - 480 GB | |

| Netzteil: | Cooler Master V700 | |

| Grafikkarte: | MSI GTX 970 4GD5T OC | |

| Betriebssystem: | Windows 7 x64 | |

| Grafiktreiber: | 353.62 |

Kühlermontage

Auch um optisch eine gute Symbiose zu schaffen, haben wir einmal mehr zum EKL Alpenföhn Matterhorn Rev. C in Schwarz, samt rotem Lüfter zurückgegriffen. Das Ergebnis ist mehr als ansehnlich. Die Montage ist auch auf Grund des relativ großzügig bemessenen Platzes um den CPU-Sockel herum leicht zu bewerkstelligen. Der MOSFET-Kühler steht dem Unterfangen auch nicht im Wege. Dadurch, dass MSI bei Z270 GAMING M5 eben keine Farbakzente auf der Platine untergebracht hat, kann jeder seine eigene Farbkombination wählen und gestalten.

Gleiches gilt auch für die vier RAM-Module, die ja auch schon in ihrem generellen Aufbau sehr unkompliziert sind. So wie schon bei der Detailansicht des Mainboards vermutet, stellte sich der 8-PIN EPS-Stecker bei der Montage als etwas knifflig heraus. Im extern verbauten Zustand ist das relativ unkompliziert zu bewerkstelligen, ist das Board samt Kühler aber erstmal im Gehäuse untergebracht, ist mehr als nur Fingerspitzengefühl von Nöten.

Insgesamt gesehen bietet solch eine Kombination eine wunderbare Ausgangsbasis für die eigene Gestaltung der Komponenten im System – oder eben nicht – alles in Schwarz! Nachfolgend haben wir noch ein paar Impressionen der Beleuchtungsmodule vorbereitet:

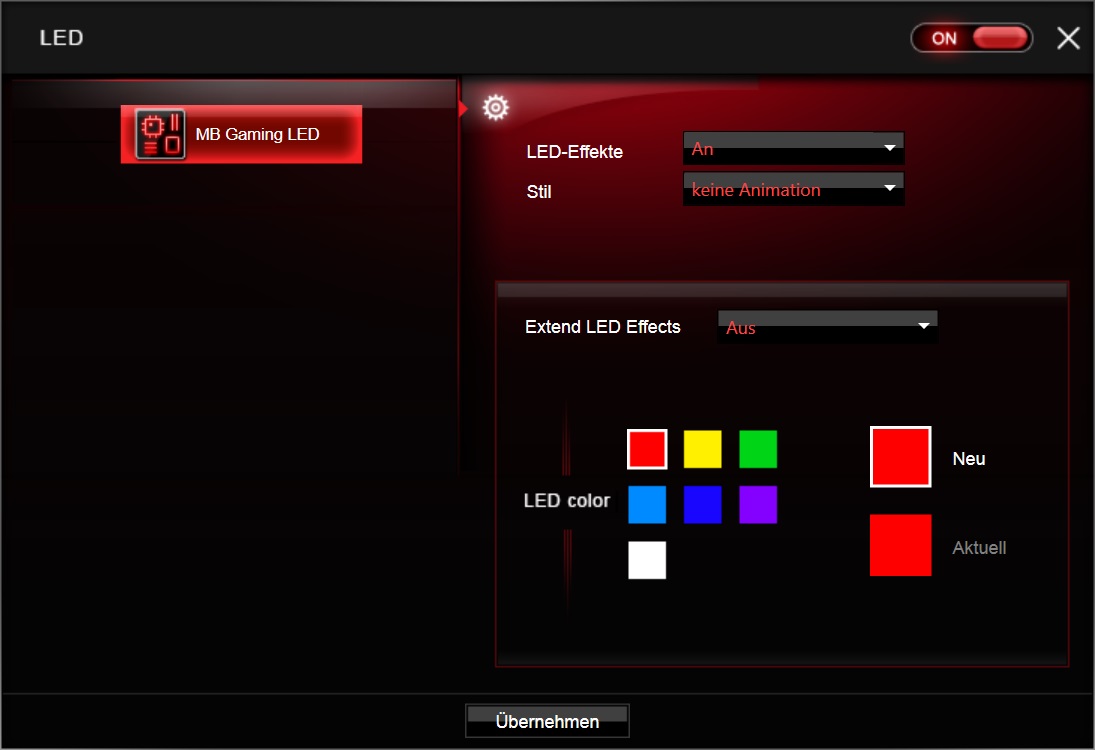

Wie zu sehen haben mehrere Bereiche der Platine jeweils einen Beleuchtungsbereich erhalten. Zum einen der Chipsatzkühler, den man mit einer vor neun zur Auswahl stehenden Farben ändern kann und dann auch noch der Audio-Bereich. Dieser wird an der Unterseite mit kleinen weißen SMDs in Szene gesetzt, sowie auf der Oberseite die kleine „Abschirmungslinie“ mit einem gelben Farbton hervorgehoben. Die Farben selbst lassen sich nicht ändern.

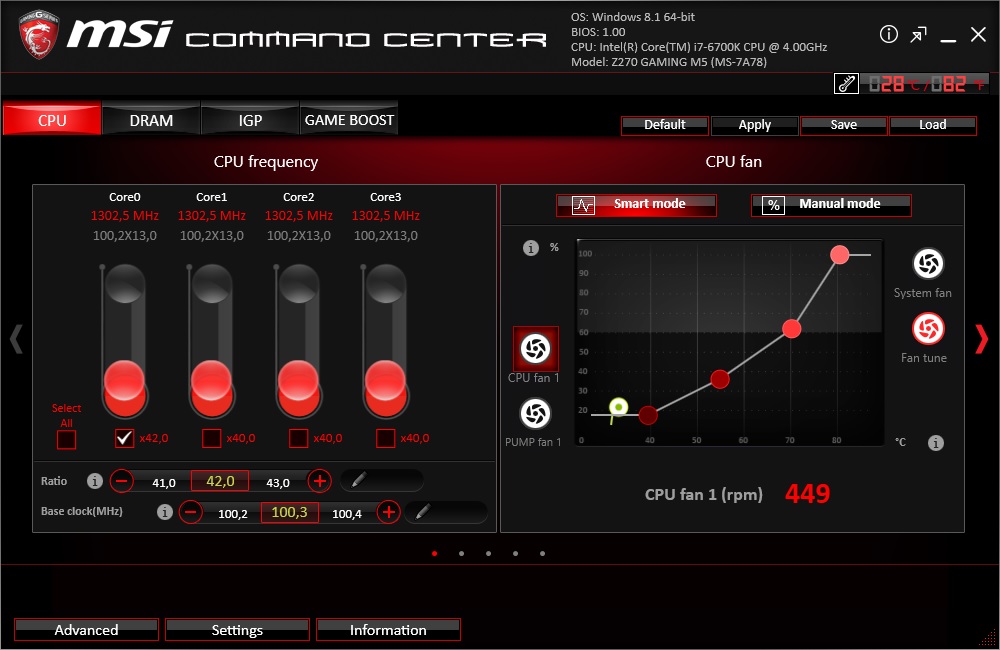

Lüftersteuerung / Softwarepaket

Das von den anderen aktuellen MSI-Mainboards bekannte (z. B. MSI 170 Gaming Pro AC oder MSI 170A Gaming M5) Command Center kommt auch beim Z270 GAMING M5 quasi in unveränderter Fassung wieder zum Einsatz. Die Features und Stellregler sind ziemlich identisch. Aber was ändern, was gut funktioniert und läuft? Mit dieser Software hat der Anwender die Möglichkeit, die integrierte Lüftersteuerung leicht und zugänglich zu steuern. Mal auf die reine Funktionalität beschränkt, kann die Software von MSI als sehr zugänglich, funktional und einfach zu handhaben verstanden werden. Feine Lüfterabstimmungen, Overclocking-Setup oder Einstellen von Spannung sind möglich.

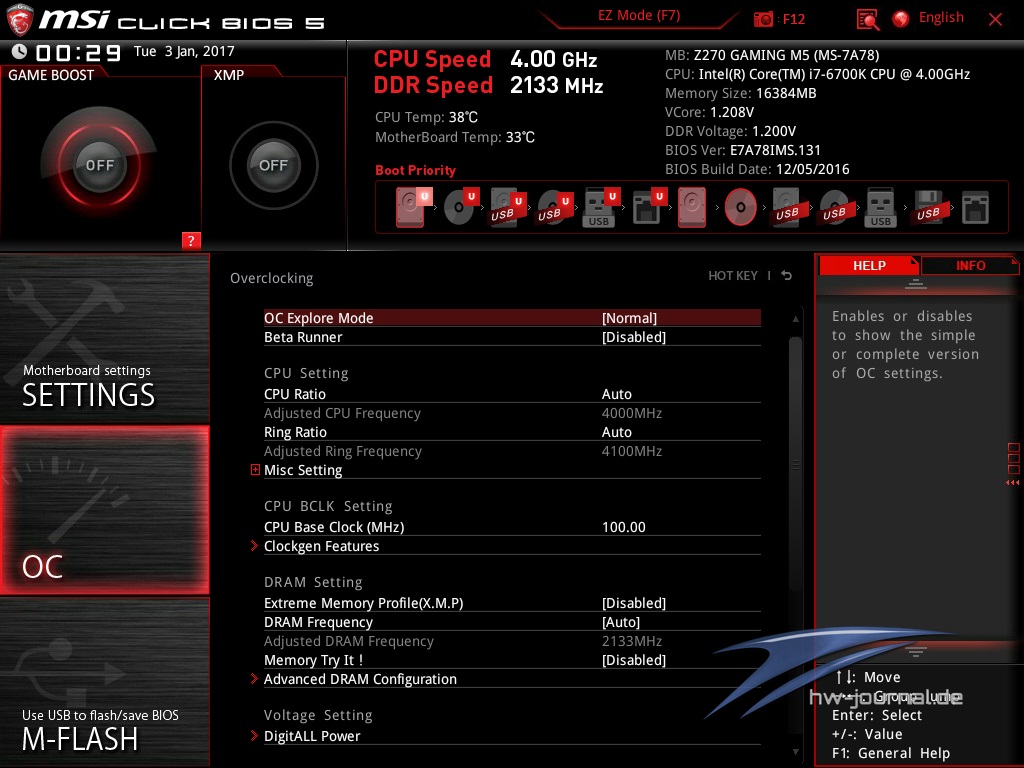

Eine Neuheit, die wir aber auf der nächsten Seite beim UEFI-Bios noch weiter vertiefen werden, ist die Einstellmöglichkeit von Delays beim Lüfter-Nachlauf. Der Anwender kann also im Millisekunden-Bereich definieren, wie lang ein Step verzögern werden soll. Im Ergebnis soll so ein „weicherer“ Übergang bei den Lüftergeschwindigkeiten ermöglicht werden.

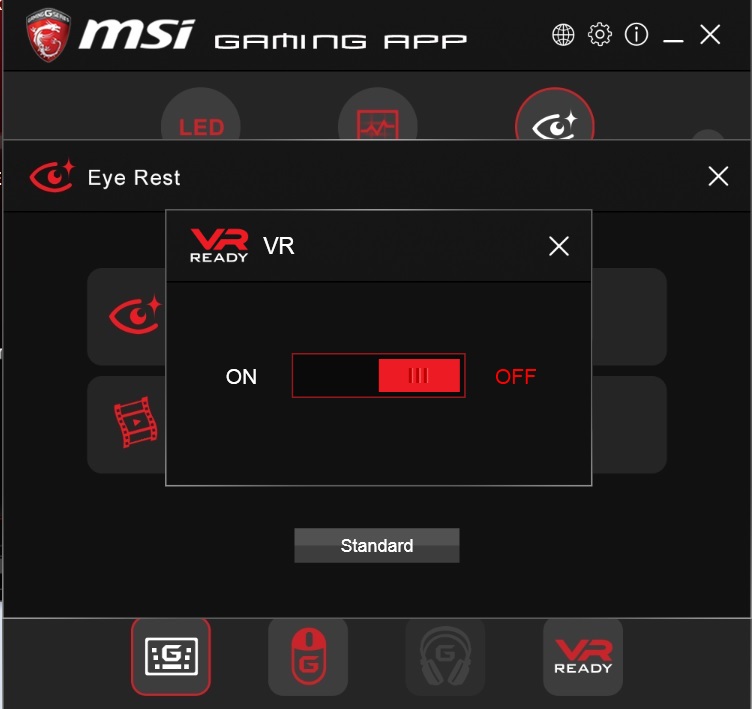

MSI Gaming App

Die „Gaming App“ hat eine optische sowie inhaltliche Frischzellenkur verpasst bekommen. Nun ist diese Anwendung Steuerungseinheit für die „Mystic Light Elemente“ der Z270-Mainboards, aber auch gleichzeitig Informations-Zentrum für Maus-Settings sowie Ort der Auswahl für die System-Profile (OC-Modus, Gaming-Modus, Leiser Modus). Wählt man ein jeweiliges aus, wird dementsprechend der Takt der Komponenten angepasst und geregelt.

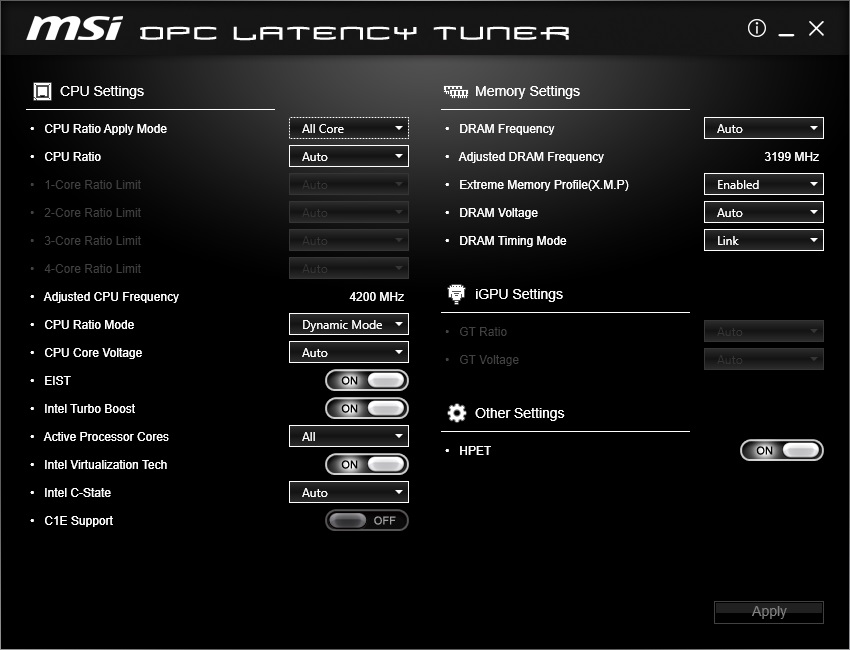

MSI DPC Latency Tuner

Die von MSI „DPC Latency Tuner“ getaufte Software will bewirken, dass die „Response Time“ des PCs, also die Zeit nach der Befehlseingabe bis zur Ausführung, wir reden hier über einen Millisekunden-Bereich, auf minimales Maß verringert wird. Dazu stehen dem Anwender sehr viele Funktionen zur Verfügung. Im Grunde genommen ist es eine weitere Software um das Gesamtsystem in der Performance anzupassen bzw. zu übertakten.

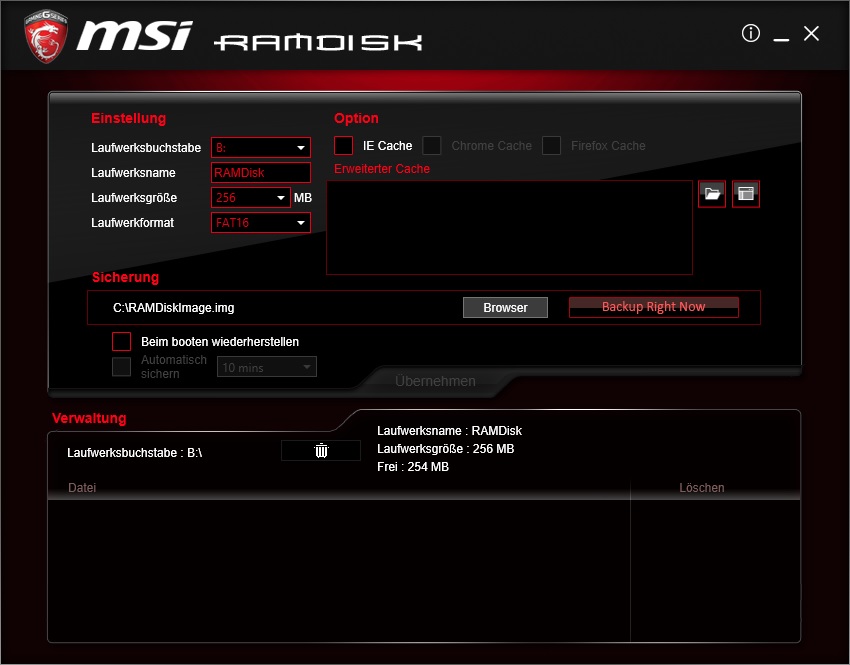

MSI RAM Disk

Hierbei handelt es sich um eine abgewandelte Version des „Rapid-Modes“ den Intel etablieren wollte. In der Praxis wird dabei ein Systemabbild von der SSD in den Arbeitsspeicher geladen, dass dann als extrem schneller Daten-Cache herhalten muss. Dadurch sollen sehr hohe Durchsatzraten erzielt werden. Die mitgelieferte Software bietet alle Funktionen, um diese Feature effektiv nutzen zu können.

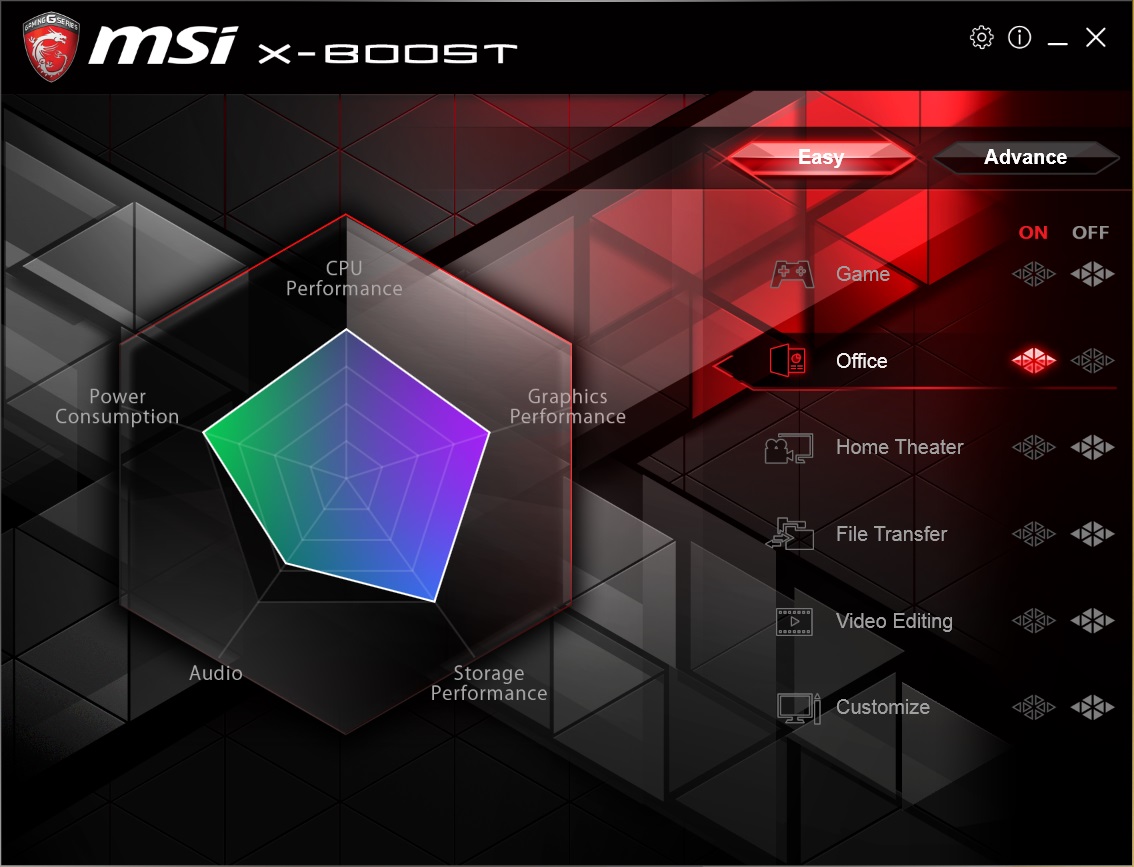

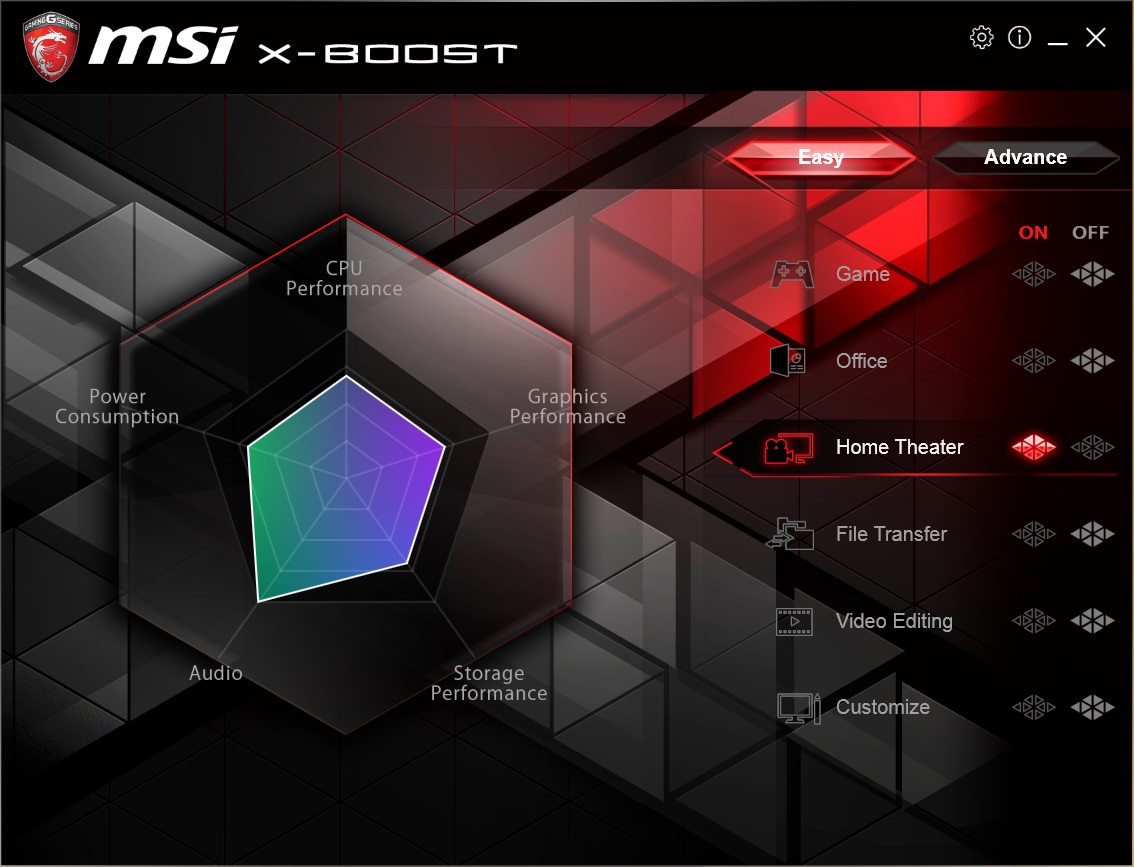

MSI X-Boost

Die o.g. Software stellt eine weitere Möglichkeit dar, die eigene Systemleistung gemäß dem eigenen Bedarfs anzupassen. Man kann zwischen fünf vordefinierten Profilen wählen. Je nach dem welches man auswählt, verschiebt die Software automatisch die Performance in diese Richtung.

Das UEFI-BIOS

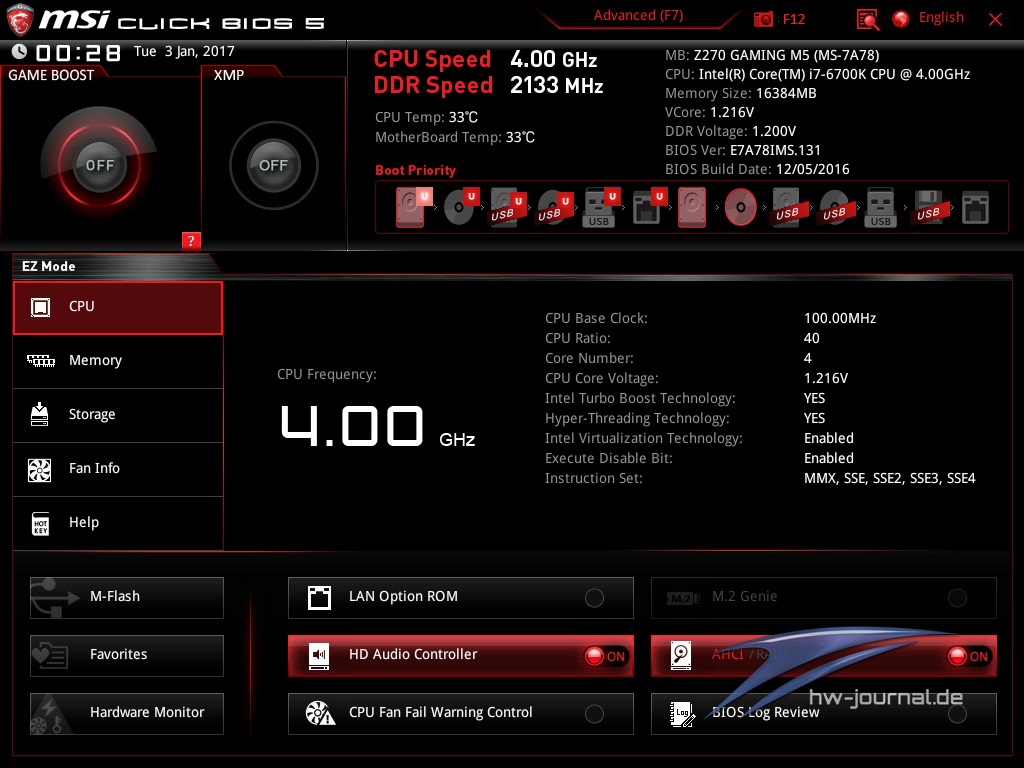

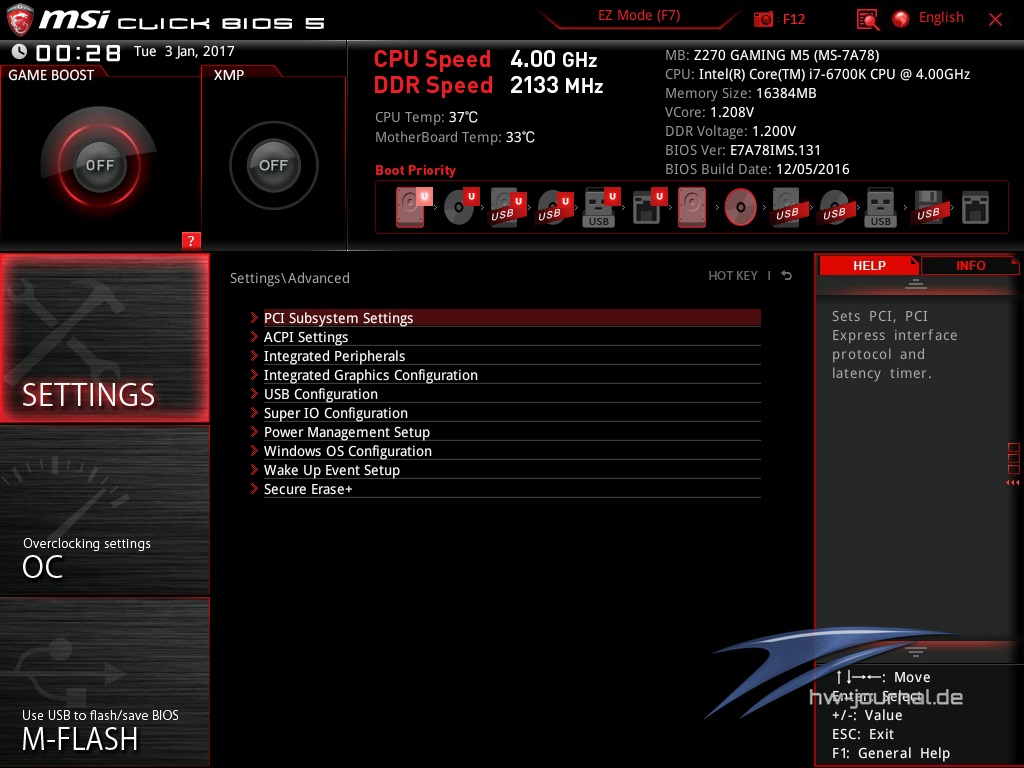

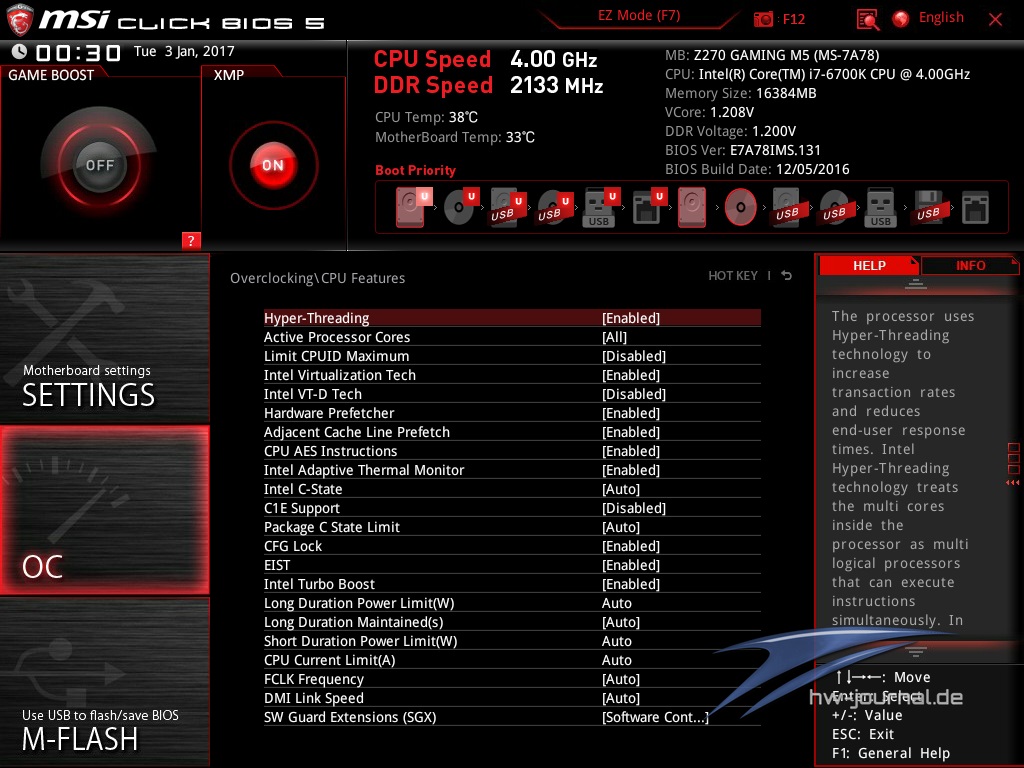

Das „Click-Bios 5“ getaufte UEFI-Bios hat in dieser grafischen Aufbereitung bereits seit den ersten Z97-Platinen Bestand. Die Version 5 bietet quasi die identischen Features des Vorgängers, soll jedoch noch ansprechender und übersichtlicher sein. Wirkliche Neuheiten im Vergleich zur Skylake-Plattform sind rar gesät, wir zählen sie einmal auf, beginnen aber erst einmal bei den Basics.

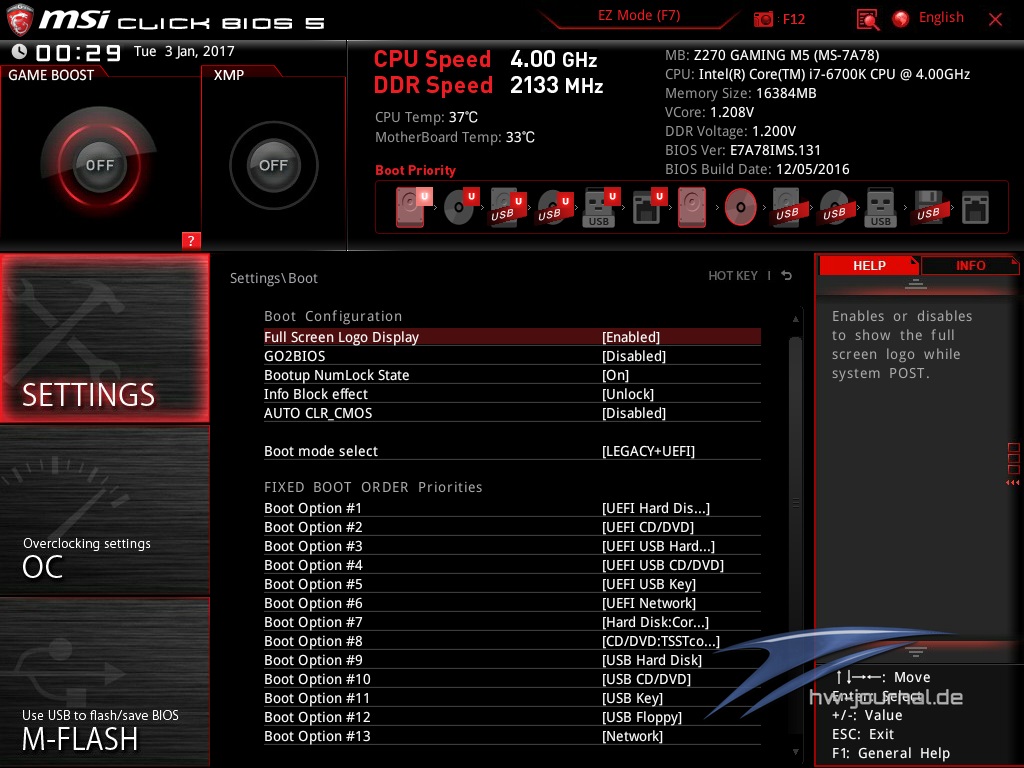

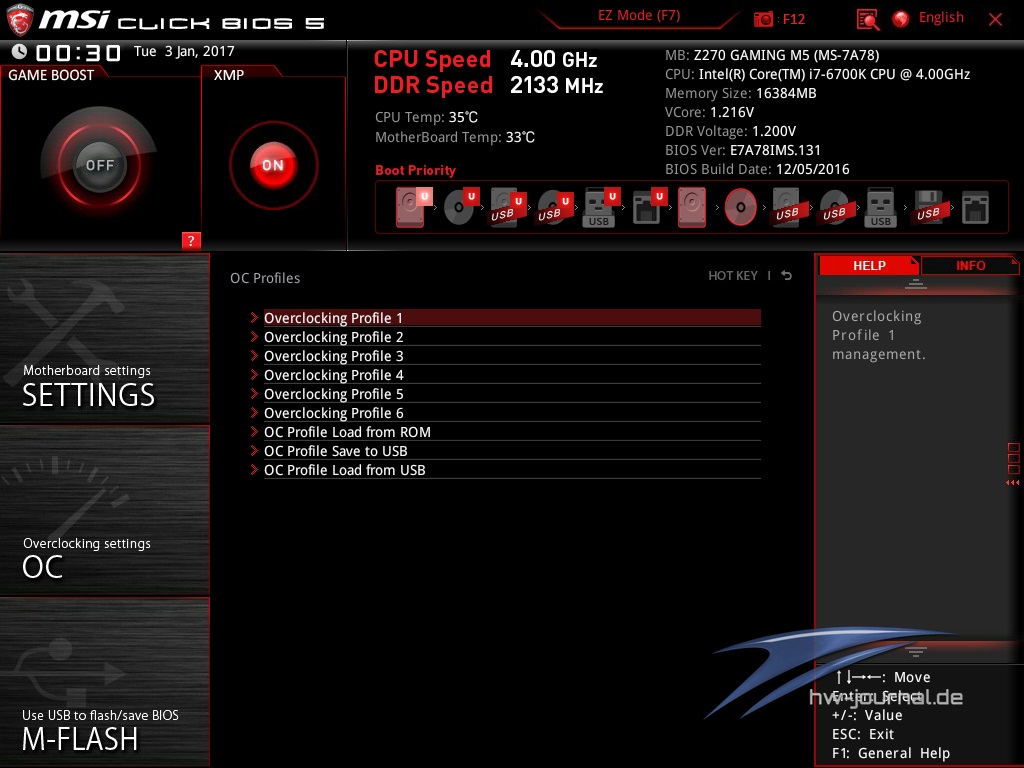

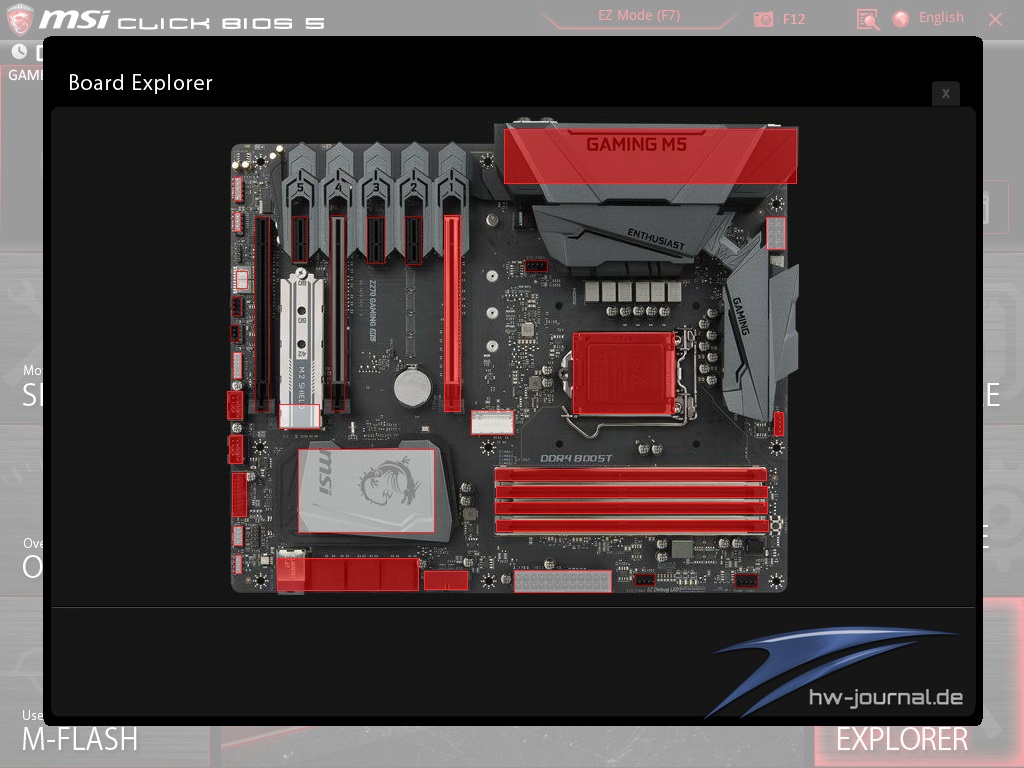

Das Menü gliedert sich in sechs große Hauptbereiche: Settings, OC, M-Flash, OC-Profile, Hardware-Monitor und Board-Explorer. Die “allgemeinen” Einstellungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig und decken alle Features sehr gut ab. Der Funktionsumfang sollte in der Regel für all diejenigen ausreichend sein, die kein „Overclocking-Gaming-Ultra-Bunt“ benötigen. Wer mehr „Tiefe“, der schaltet in den erweiterten Modus. In diesem finden sich alle Settings die benötigt werden, um ein gutes Overclocking-Ergebnis einzufangen. Diese können dann in eines der sechs Profil-Slots abgespeichert werden. Die Untermenüs sowie ebenfalls nochmal weitere Abstufen wurden nun deutlicher gekennzeichnet, dies mal als kleines Detail am Rande.

Jetzt mit Suchfeld - es können auch Favoriten angelegt werden

Neu ist u.a. die BIOS-Suche. Man kann z. B. den Begriff „CPU“ eingeben und erhält alle in diesem Zusammenhang stehende Einstellungsreiter aufgelistet angeboten. Man kann sich darüber hinaus auch eigenen Favoriten von Reitern anlegen, die man immer wieder aufruft – zum Beispiel beim Overclocking. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, der verbauten SSD direkt aus dem BIOS heraus ein „Secure Erase“ zu verpassen. Einen entsprechenden Menüreiter findet der Anwender nun direkt vor.

Die Lüftersteuerung kann nun auch wie schon bei den Modellreihen zuvor, entweder per Software im OS gesteuert oder hier direkt vom BIOS aus reguliert werden. Die Einstellungsmöglichkeiten im „Unterbau“ sind wieder als sehr umfangreich anzusehen, so dass jeder sein gewünschtes Lüfterprofil finden kann. Am Ende entscheidet das Gefallen, mit welcher Oberfläche man arbeitet.

Es kann ein "Delay" eingestellt werden für die nächsten "Step" - also eine Verzögerung für sanften Übergang

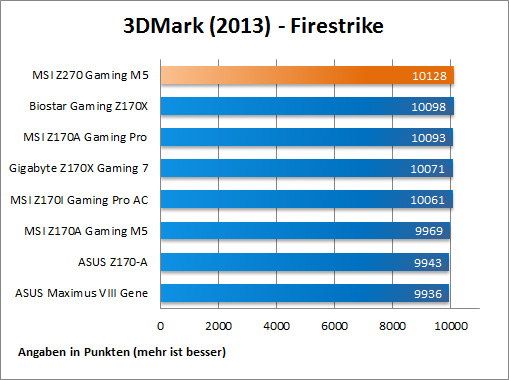

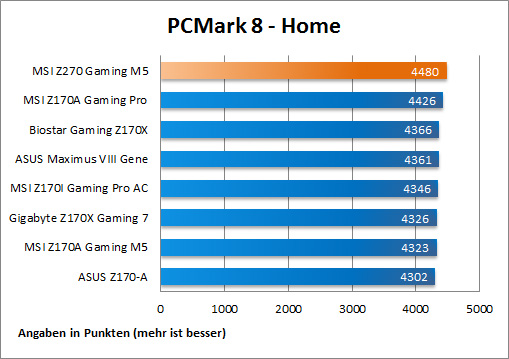

Benchmarks

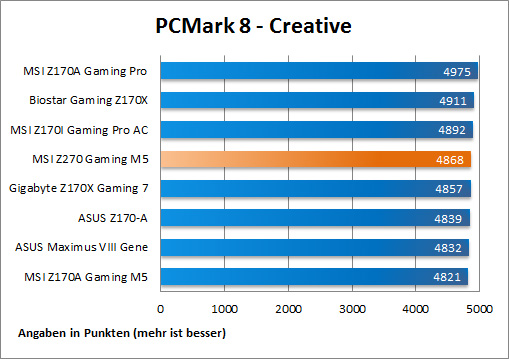

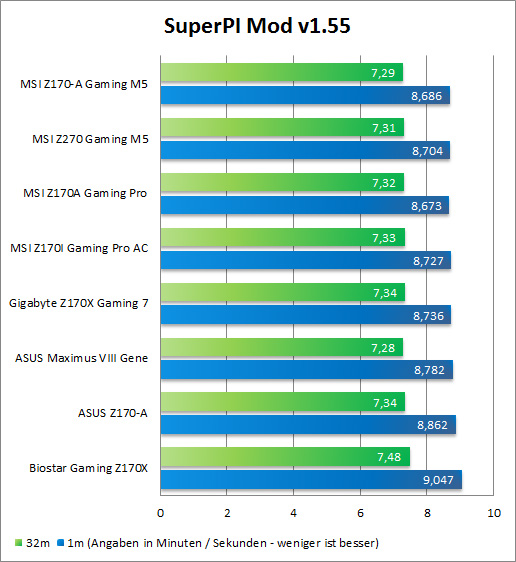

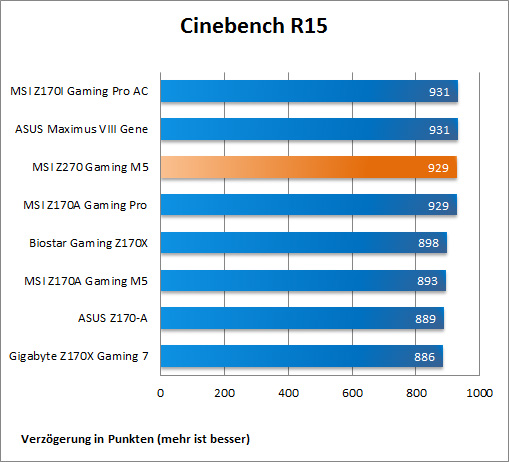

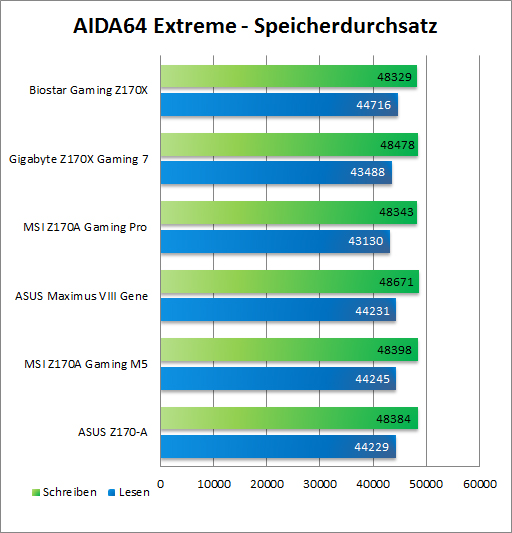

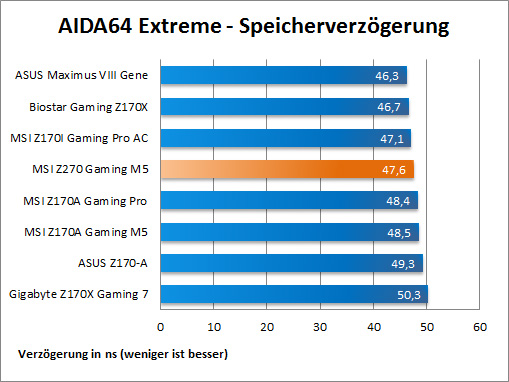

Erstaunlicher Weise setzt sich das MSI Z270 Gaming 5 in fast alle Benchmarks gleich vorn an die Spitze der Übersicht. Der Vergleich zu den Skylake-Platinen ist daher „aussagekräftig“, da wir die identische CPU verwendet haben.

3DMark (2013)

PCMark 8

SuperPi Mod

Alternatives Programm SuperPi Mod

Cinebench R15

AIDA64 - Speicherdurchsatz / Latency

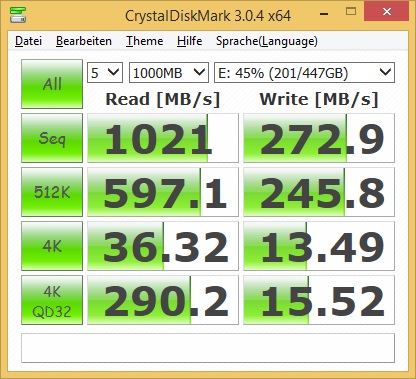

M.2 Performance

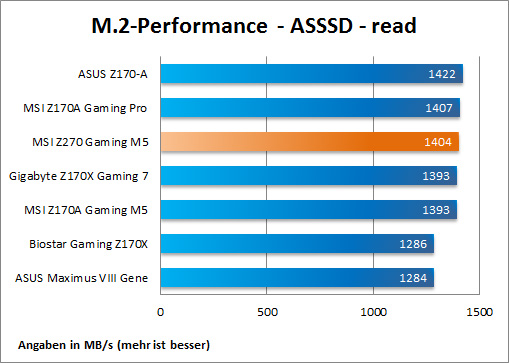

Natürlich soll die Messung der M.2-Schnittstelle nicht fehlen. Die für den Test verwendete Kingston HyperX Predator M.2 PCI-Express wurde direkt auf der Platine montiert und mit der "M.2-Shield" versehen. Für einen Performance-Gegencheck erfolgte zu eine späteren Zeitpunkt noch der Durchlauf mit samt Adapterkarte, der aber wesentlich schlechte Ergebnisse nach sich zog. Die M.2-SSD wurde als sekundäres Laufwerk ins System eingebunden. Die Systempartition hatte die genannten Corsair Neutron XT inne.

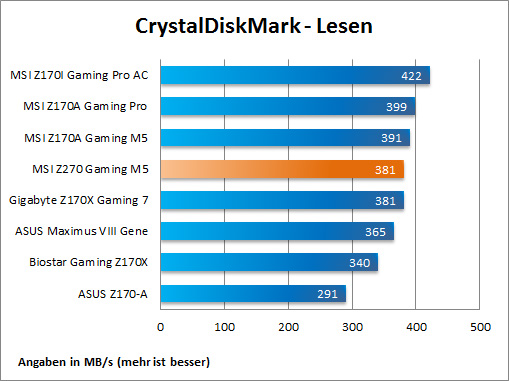

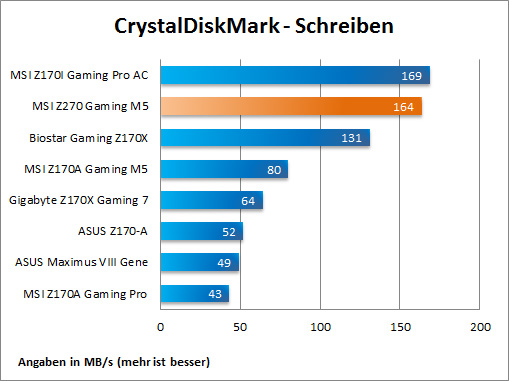

Beginnen wir mit dem AS SSD-Benchmark. Die Ergebnisse befinden sich alle auf einem Top-Niveau und unterscheiden sich nur im Detailbereich. Beim Crystal-Disk Benchmark rutschen die Werte, auch aus unserer Sicht, unerwartet ab. Etwaige Änderungen die mit dem X-Boost-Tool in Verbindung stehen könnten, brachten auch keine Besserung in diesem Benchmark mit sich.

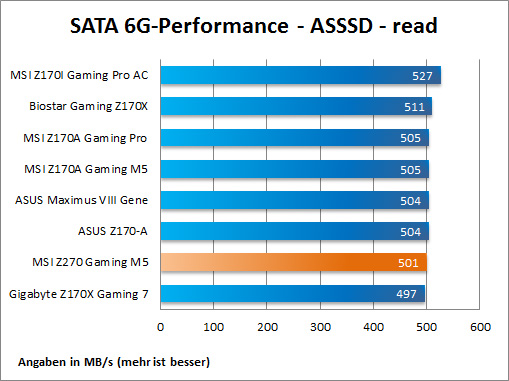

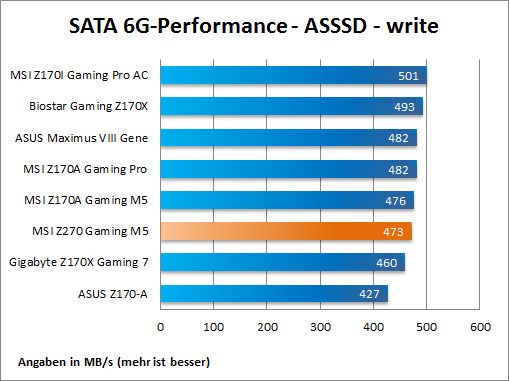

SATA 6G Performance

Um auch die etwas „angestaubte“ Schnittstelle mit in Betracht zu ziehen, wurde die Corsair Neutron XT, welche auch schon bei den Intel Z170-Mainboards verwendet wurde, an die SATA-6G-Ports angeschlossen und auf Geschwindigkeit geprüft. Dazu zählen der AS-SSD- und CrystalDiskMark-Benchmark.

USB-3.0-Performance

Um auch die Leistungsfähigkeit der USB-3.0-Schnittstelle auf die Probe stellen zu können, kam einmal mehr der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, zum Einsatz. Dieser musst sich im CrystalDiskmark beweisen.

Die Leseleistung findet sich im oberen Drittel wieder, auch wenn kein Topwert erzielt wird, befinden sich die ermittelten Werte absolut in der Norm. Bei der Schreibleistung muss man sich ebenfalls nicht verstecken, vergleicht man alle Werte vom Z170-Chipsatz.

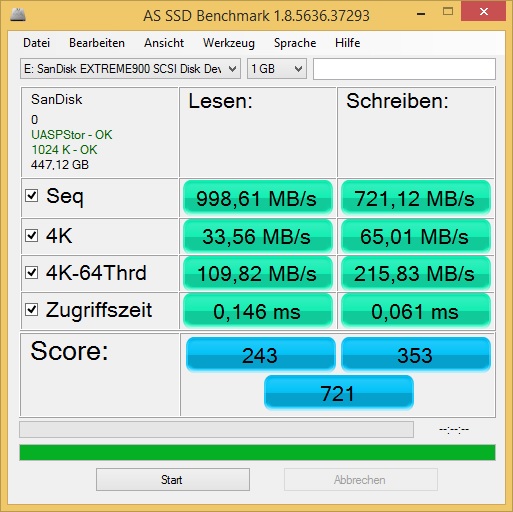

USB-3.1-Performance (Typ-C Stecker)

Oftmals wird darauf hingewiesen, dass die nochmals schnellere Schnittstelle in Form von Zusatzchips verlötet ist, aber nur selten wird auch die reelle Geschwindigkeit nachgemessen. Im Testbericht zur SanDisk Extreme 900 Portable haben wir umfangreich dokumentiert was notwendig ist, um das volle Leistungsvermögen eines solchen Laufwerks mittels USB-3.1-Schnittstelle abzurufen. Im Falle der neuen Z270 Kaby Lake Plattform dürfte auch dank des verbauten ASMedia-Chips der passende Unterbau vorhanden sein, die USB-3.1-Schnittstelle voll ausfahren und die designierten 10 Gbit in Anspruch zu nehmen. Verwendet haben wir den CrystalDiskMark und AS SSD Benchmark

Die Ergebnisse bestätigen das, was sich jeder Anwender wünscht um Daten von intern nach Extern oder umgedreht, transferieren zu können. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis 1 GB/s werden die Testdaten von der externen SSD auf das System geschaufelt (synthetisch gemessen). Die Schreibwerte sind eben nur so gut, wie es die Zielpartition zulässt. Im obigen Fall limiertiert die Corsair Neutron XT. Es empfiehlt sich daher auch bei der Systempartition auf ein M.2-Laufwerk zu setzen. In Summe aber sehr zufriedenstellend.

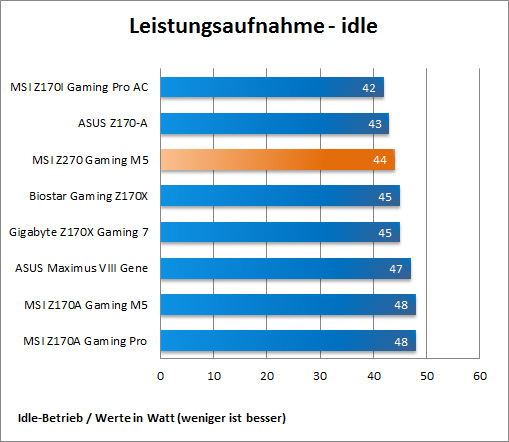

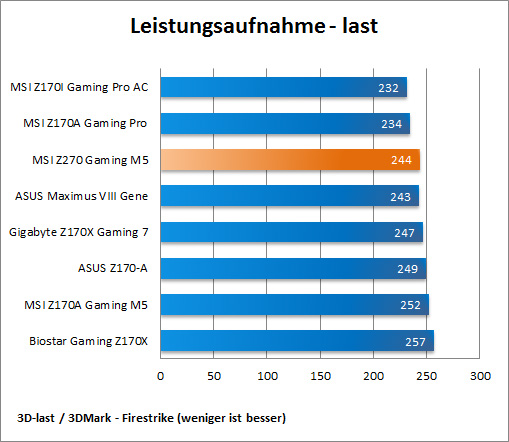

Leistungsaufnahme

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das gesamte Testsystem. Wir haben dabei den Stock-Zustand, also so wie der Kunde die neuen Komponenten verbaut, getestet und die Verbrauchsdaten ermittelt. Die protokollierten Werte verstehen sich als Durchschnittswerte, die via 3DMark (2013) ermittelt wurden. Die Werte wurden mit einem Strommessgerät direkt an der Steckdose abgelesen. Je nach Mainboard können diese Ergebnisse stark variieren, da jeder Hersteller unterschiedliche Komponenten verbauen kann.

Fazit

Das MSI Z270 Gaming M5 ist kein Innovationsbringer, dies ist aber auch generell des Produktzyklus seitens Intel geschuldet. Also versuchen die Mainboard-Hersteller mit optischen aber auch technischen Details das Pendel zu ihren Gunsten schwingen zu lassen. MSI gelingt dies mit dem M5 ganz gut – so präsentiert man ein „farbloses“ Board welches der Anwender sich selbst seinen Wünschen nach anpassen kann, nämlich mit einigen Farbeffekten – gesteuert mit einer Software.

Ausstattungsmäßig gibt es im Grunde genommen auch keinen großen Anlass zur Beschwerde. Twin-M.2-Port, eine Kunststoffabdeckung und "Steel-Armor“ an den Steckplätzen gehören ebenfalls wieder mit zum guten Ton, entscheidet man sich für das MSI-Produkt. Für die audiophiele Speisung sorgt das „Audio Boost 4“ Konvolut, welches mit „hochwertigen Bauteilen“ gespickt ist. Der neue Killer-LAN-Netzwerkchip E2500 will den passenden Unterbau für die „Gamer“ darstellen, um so ein Laggfreies Spielerlebnis zu ermöglichen. Kleine Detailverbesserungen am BIOS und deren Einstellungsmöglichkeiten lassen das gesamte Produkt noch ein wenig „runder“ wirken als es bereits der Vorgänger (Z170 Gaming M5) tat.

Preislich wird sich der Kaby Lake Ableger ungefähr auf das gleiche Niveau wie der Vorgänger einpendeln. Die Hersteller-UVP beträgt am heutigen Launchtag 219,- EUR, der sich in den nächsten Tagen aber wohl schnell nach unten orientieren wird.

MSI Z270 Gaming M5 | ||

| Mainboard Testberichte | Hersteller-Homepage | |

| Pro | Contra |  |

+ hochwertig anmutendes und "sauberes" Design | - keine Beschreibung für Front-Header | |

Trotz kleinerer Schwächen können wir dem MSI Z270 Gaming M5 unsere uneingeschränkte Kaufempfehlung aussprechen und honorieren dies auch mit dem Hardware-Journal Gold Award.

Weitere interessante Testberichte:

▪ Test: MSI X99A XPOWER GAMING Titanium

▪ Test: MSI Z170I Gaming Pro AC

▪ Test: Gigabyte Z170X-Gaming 7

▪ Test: ASUS Maximus VIII Gene