Nachdem AMD vor knapp einem Jahr mit der Ryzen 1000-Serie bzw. der Zen Architektur ein großer Wurf gelungen ist, war die Vorfreude auf die Ryzen 2000-Serie wieder ungebremst. Neben einer Verbesserung der Fertigung sollen ein Update des IMC (Integrated Memory Controller) sowie weitere Features die IPC (Instruction Per Clock) weiter gesteigert haben. MSI war so freundlich uns einen AMD Ryzen 7 2700X und ein MSI X470 Gaming M7 AC zur Verfügung zu stellen, um selber zu prüfen, was das Refresh im Stand zu leisten ist.

Nachdem AMD vor knapp einem Jahr mit der Ryzen 1000-Serie bzw. der Zen Architektur ein großer Wurf gelungen ist, war die Vorfreude auf die Ryzen 2000-Serie wieder ungebremst. Neben einer Verbesserung der Fertigung sollen ein Update des IMC (Integrated Memory Controller) sowie weitere Features die IPC (Instruction Per Clock) weiter gesteigert haben. MSI war so freundlich uns einen AMD Ryzen 7 2700X und ein MSI X470 Gaming M7 AC zur Verfügung zu stellen, um selber zu prüfen, was das Refresh im Stand zu leisten ist.

Um es vorwegzunehmen: Einen allumfassenden Test wollen wir an dieser Stelle nicht liefern. Grundsätzlich zeigen wir einen Einblick, inwieweit die Versprechen seitens AMD bzw. die Vorstellungen der Community erfüllt werden. Als Gegenspieler haben wir uns daher für den AMD Ryzen 7 1700X sowie den Intel Core i7-8700K und i7-7800X entschieden. Alle CPUs liegen in etwa auf dem gleichen Preis Niveau und auch der Bezeichnung nach ist ein Vergleich dieser ebenso schlüssig. Doch was hat es nun eigentlich mit Ryzen 2000 auf sich?

Beim Ryzen 7 2700X handelt es sich um eine CPU mit Zen+ Architektur. Das "+" steht hier einfach nur dafür, dass man sich ein paar Veränderungen angenommen hat. Grundlegend stellt immer noch die Zen-Architektur der Ryzen 1000-Serie die Basis dar. Zen+ ist jedoch nun im 12LP statt im 14LLP Prozess gefertigt. Die Folge ist, dass man höhere Taktraten garantieren kann, was man eindeutig am neuen Boost-Takt des 2700X sieht.

Lag das Maximum beim vorigen Top-Modell, dem 1800X, noch bei 4,1GHz, so sind es beim 2700X nun 4,35GHz. Der Ryzen 7 2700X ist natürlich nicht das einzige Modell, dass vom neuen Prozess profitieren soll. Ein weiterer Achtkerner sowie zwei Sechskerner erreichen den Markt und ersetzen die Vorgänger, wie man der folgenden Tabelle entnehmen kann. Ob es auch einen Nachfolger für den Ryzen 7 1800X geben wird ist uns nicht bekannt.

| Modell | Kerne | Threads | Basistakt | Turbotakt | XFR/2 | L3 Cache | TDP |

| AMD Ryzen 5 1600 | 6 | 12 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 100 MHz | 16 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 5 2600 | 6 | 12 | 3,4 GHz | 3,9 GHz | 50 MHz | 16 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 5 1600X | 6 | 12 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 100 MHz | 16 MB | 95 W |

| AMD Ryzen 5 2600X | 6 | 12 | 3,6 GHz | 4,2 GHz | 50 MHz | 16 MB | 95 W |

| AMD Ryzen 7 1700 | 8 | 16 | 3,0 GHz | 3,7 GHz | 50 MHz | 16 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 7 2700 | 8 | 16 | 3,2 GHz | 4,1 GHz | 50 MHz | 16 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 7 1700X | 8 | 16 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 100 MHz | 16 MB | 95 W |

| AMD Ryzen 7 2700X | 8 | 16 | 3,4 GHz | 4,3 GHz | 50 MHz | 16 MB | 105 W |

| AMD Ryzen 7 1800X | 8 | 16 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 100 MHz | 16 MB | 95 W |

Mehr Speichertakt in allen Belangen?

Neben dem Prozess ist man aber auch andere Punkte angegangen. So hat man auch beim IMC Hand angelegt. Ein Mainboard mit mindestens sechs Layern wurde vorausgesetzt, so ist der Speichertakt nun etwas nach oben korrigiert worden. Allerdings immer noch nur für den Dual-Channel Betrieb mit Single-Rank Speicher.

| DRAM Channels | DRAM Ranks | DIMM Qty. | Speed |

| Dual | Dual | 4 | 1866 |

| Dual | Single | 4 | 2133 |

| Dual | Dual | 2 | 2400 |

| Dual | Single | 2 | 2667 |

| Dual | Single | 2 | 2933 |

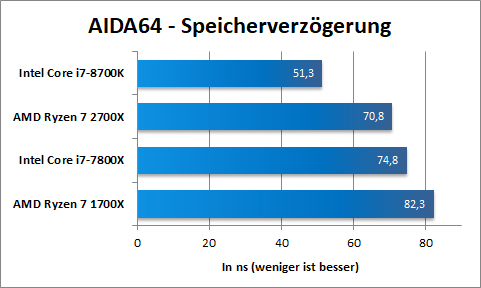

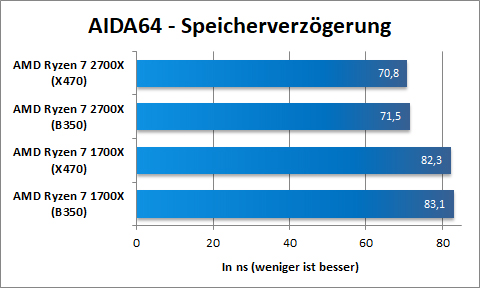

Wir sind diesem Umstand natürlich auch nachgegangen. Tatsächlich konnten wir den verwendeten Speicher wieder mit 3600 MHz betreiben. Die Anpassungen gingen dabei gefühlt etwas weniger problematisch von der Hand. Allerdings konnten wir z. B. RAM mit Hynix ICs immer noch nicht mit dem XMP von 3200 MHz betreiben. Die große Hoffnung, dass X470 und Zen+ insgesamt weniger Speicherprobleme bereitet, können wir also nicht bestätigen. Bestätigen können wir allerdings, dass die Latenz des Arbeitsspeichers wie versprochen gesenkt werden konnte. Auch die Cache Latenz soll verringert worden sein.

Mehr Boost?

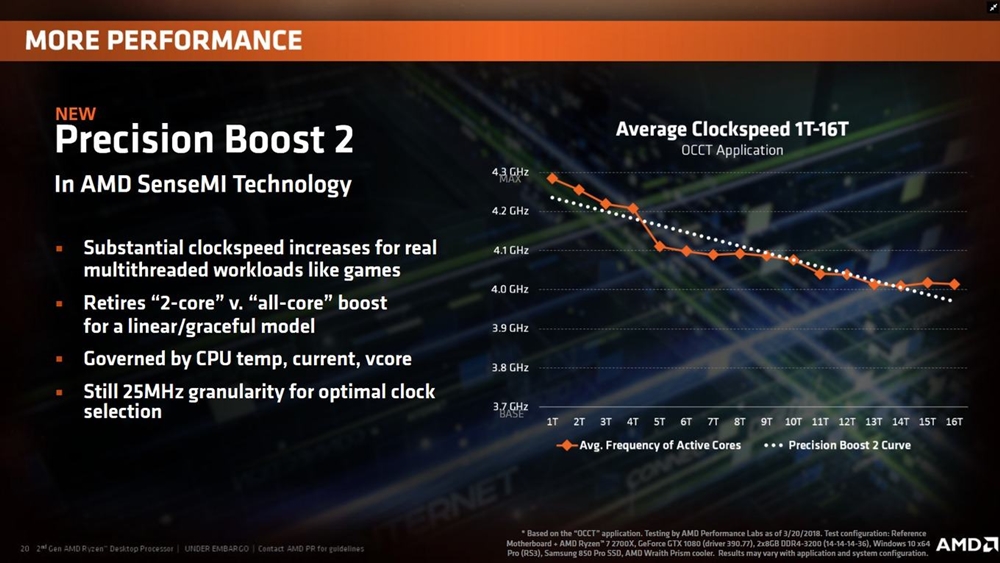

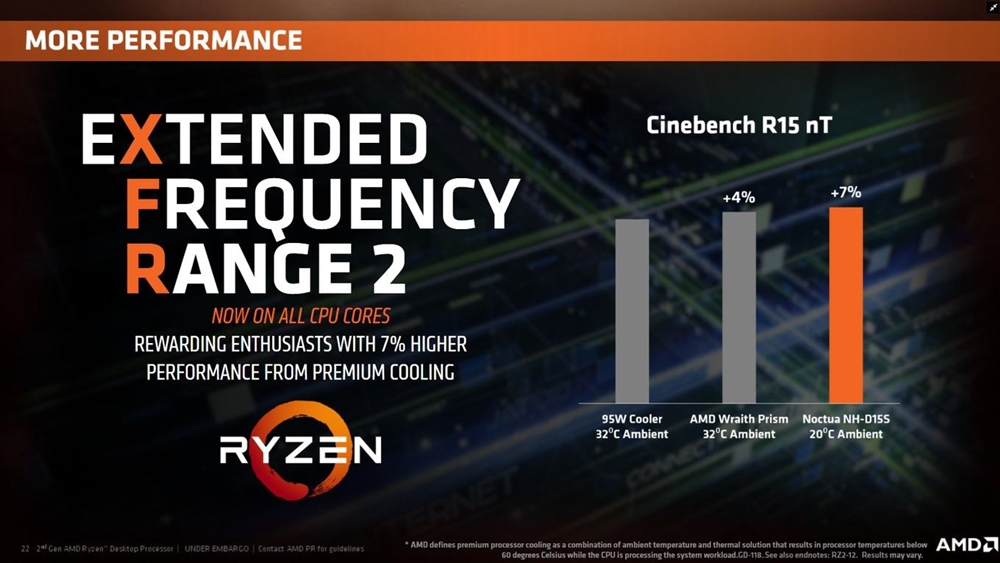

AMD hat mit Zen+ auch neue Boost Mechanismen eingeführt. Um sie alle genannt zu haben: XFR2, XFR2 Enhanced, Precision Boost 2 und Precision Boost Overdrive.

Generell soll eine höhere Leistung dadurch erreicht werden, dass der Takt für längere Zeit auf einem höheren Niveau gehalten werden kann. Im Vergleich zum direkten Vorgänger soll somit ein Taktplus von 300 MHz in allen Lebenslagen erreicht worden sein. Für das genau Anpassen des Taktes ist SenseMI verantwortlich. Im Millisekundenrythmus werden Daten ausgewertet, wodurch die Mechanismen agressiver reagieren können.

Unser Testsystem

Das gesamte Testsystem wird auf einem Cooler Master Benchtable realisiert und durch die zu testenden Prozessoren ergänzt. Der Untersatz unserer Ryzen-Plattform bildet das MSI X470 Gaming M7 AC Mainboard. Bei der Stromversorgung wird auf ein be quiet! Dark Power Pro 550W gesetzt. Zur grafischen Unterstützung verbauen wir eine Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB, welche die berechneten Bilder auf einen ASUS PB287Q überträgt. Wir haben uns für diese Grafikkarte entschieden, da sie dem Mainstream-Bereich entspringt und somit gut zum Preis der CPUs passt.

Als Kühllösung agiert die AiO Wasserkühlung Corsair H115i PRO. Als primärer Datenträger wird eine Samsung 960 Evo 250GB verwendet. Als Betriebssystem nutzen wir Windows 10 Pro in der 64-Bit Variante. Beim Arbeitsspeicher setzen wir primär auf ein Dual-Kit. Die Wahl fiel hier auf die Corsair Vengeance RGB White Edition 2x 8GB DDR4-3600. Verbaut sind hier nämlich die hochwertigen Samsung B-Dies in einer Single Rank Konfiguration, welche auch bei Ryzen hohe Taktraten gewährleisten.

AMD AM4 -Testsystem | | |

| Mainboard: | MSI X470 Gaming M7 AC | |

| Arbeitsspeicher: | Corsair Vengeance RGB WE 16GB DDR4-3600 | |

| Kühlung: | Corsair H115i PRO | |

| Storage: | Samsung 960 Evo 250GB (NVMe) | |

| Netzteil: | be quiet! Dark Power Pro 550W | |

| Grafikkarte: | Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB | |

| Betriebssystem: | Windows 10 Pro x64 | |

Beim Intel Sockel 1151 für den Intel Core i7-8700K haben wir zum MSI Z370 Tomahawk gegriffen. Dies ist zwar kein High End Mainboard, allerdings stand bspw. Overclocking auch nicht auf der Tagesordnung.

Intel Z370 -Testsystem | | |

| Mainboard: | MSI Z370 Tomahawk | |

| Arbeitsspeicher: | Corsair Vengeance RGB WE 16GB DDR4-3600 | |

| Kühlung: | Corsair H115i PRO | |

| Storage: | Samsung 960 Evo 250GB (NVMe) | |

| Netzteil: | be quiet! Dark Power Pro 550W | |

| Grafikkarte: | Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB | |

| Betriebssystem: | Windows 10 Pro x64 | |

Beim Sockel 2066 haben wir als Unterbau für den Intel Core i7-7800X das ASUS ROG Strix X299-XE gewählt, welches statt mit dem Corsair Vengeance RGB mit vier Modulen des Vengeance LPX bestückt wurde.

Intel X299 -Testsystem |

| |

| Mainboard: | ASUS ROG Strix X299-XE Gaming | |

| Arbeitsspeicher: | Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 (4x 4GB) | |

| Kühlung: | Corsair H115i PRO | |

| Storage: | Samsung 960 Evo 250GB (NVMe) | |

| Netzteil: | be quiet! Dark Power Pro 550W | |

| Grafikkarte: | Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB | |

| Betriebssystem: | Windows 10 Pro x64 | |

Leistungsvergleich

Unser Test-Parcours setzt sich aus zwei Bereichen zusammen. Zum einen wollen wir mit einer kleinen Auswahl verschiedener Spiele die Game-Performance vergleichen, zum anderen kommen alltags- und synthetische Anwendungen zum Einsatz, die die Rechenperformance einordnen soll. Alle Tests dieser Seite wurden mit dem jeweiligen Werkstakt durchgeführt und die Speichergeschwindigkeit auf 2666MHz bzw. 2933MHz fixiert.

Anwendungen und synthetische Tests

Bei den Anwendungen haben wir uns auf eine bunte Mischung aus Entpackungs-, Render- und Rechentests entschieden. Mit PCMark8 wird zudem die Gesamtsystemleistung ermittelt. Aus diesem Mix sollte ein gutes Bild zu Alltagsleistung der unterschiedlichen CPUs entstehen.

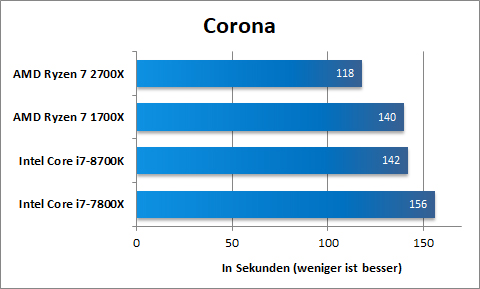

Corona 1.3

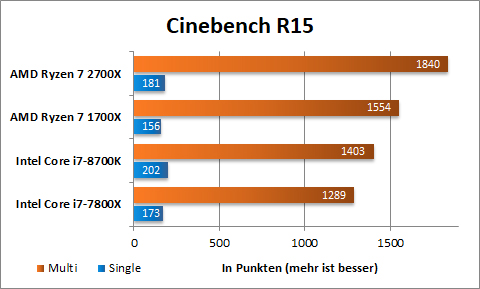

Cinebench R15 ST / MT

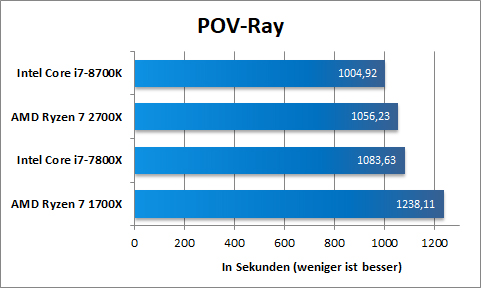

POV-Ray

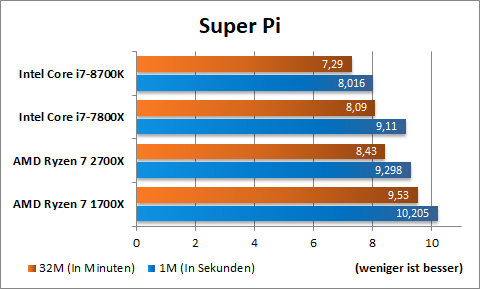

Super Pi

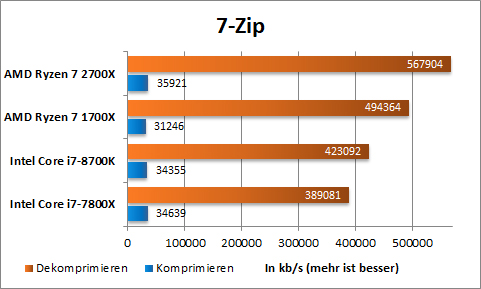

7-ZIP

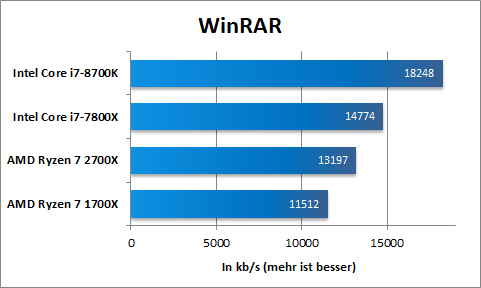

WinRAR

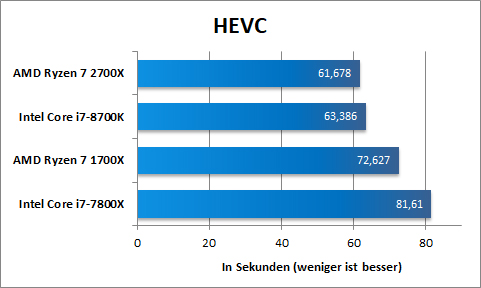

HEVC Decode Benchmark

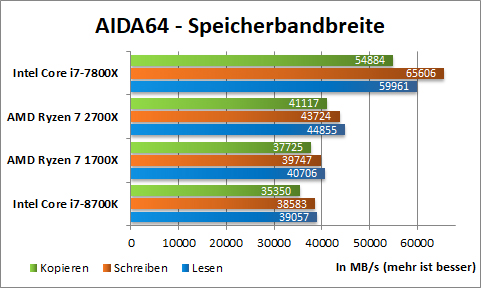

AIDA64 Extreme

Die Leistung fällt insgesamt sehr gut aus. In Anwendungen, die Multi-Threading unterstützen, merkt man die zwei zusätzlichen Kerne gegenüber dem 8700K deutlich. Und auch der 1700X muss sich deutlich geschlagen geben. Dies liegt nicht nur an den besseren Speichertimings, sondern vor allem auch am höheren Takt. Der Verlauf in PCMark8 zeigt deutlich, dass der Takt kaum unter 4GHz fällt.

Video-Benchmarks

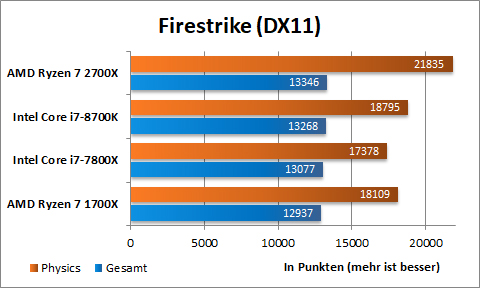

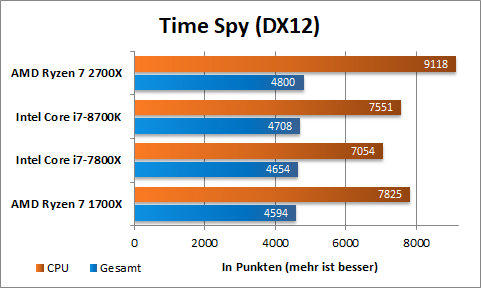

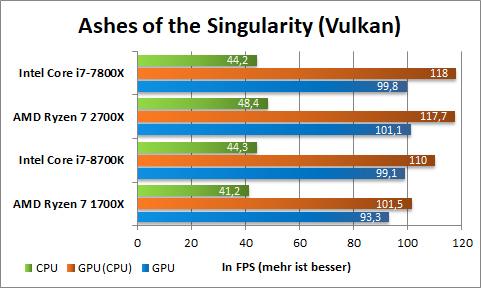

Bei den Video-Benchmarks haben wir uns für synthetische Tests entschieden, da hier die Vergleichbarkeit immer gegeben ist und keine unerwarteten Faktoren in die Messung bzw. Berechnung der FPS zu erwarten sind. Konkret wurden drei Szenarien mit drei verschiedenen APIs gewählt.

Firestrike (DX11)

Time Spy (DX12)

Ashes of the Singularity (Vulkan)

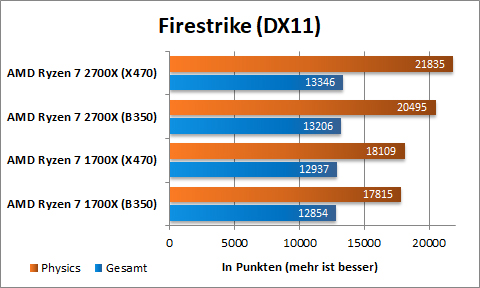

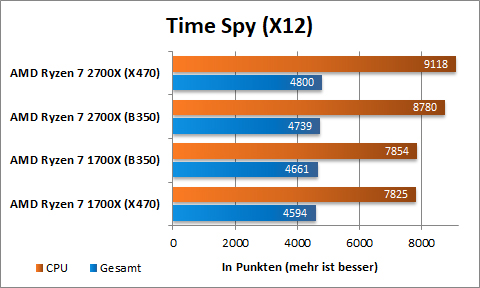

Auch hier zeigt sich, dass AMDs neuster Wurf die Lücke zu Intel wirklich schließen konnte. Ein richtige Bremse waren die Ryzen CPUs in Spielen ja eh nicht wirklich, jedoch hielt der 8700K die Game-Performance-Krone inne. Der 2700X könnte dies nun in manchen Szenarien wirklich beenden. Natürlich könnte man den 8700K noch übertakten, ebenso aber auch den 2700X.

Welches Mainboard ist erforderlich?

Wir haben uns natürlich auch gefragt, was der neue Chipsatz für Vorteile für Zen+ mit sich bringt. Klar ist, dass die neuen Boost Modi nur auf dem AMD X470 bzw. Mainboards mit eben diesem Chipsatz funktionieren. Daher haben wir eine weitere kurze Testreihe durchgeführt. Dazu platzierten wir den AMD Ryzen 7 2700X und den AMD Ryzen 7 1700X noch einmal auf einem "älteren" Mainboard, und zwar dem ASUS Prime B350-Plus.

Klar hätten wir auch bspw. zum MSI X370 XPower Gaming Titanium greifen können, allerdings wollten wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn wem brannte nicht die Frage unter den Fingernäglen, ob der neue Prozessor mit 105W TDP nicht auch auf einem Budget Mainboard vernünftig läuft? Im folgenden ist daher der Vergleich zwischen den Prozessoren und Chipsätzen dargestellt.

Corona 1.3

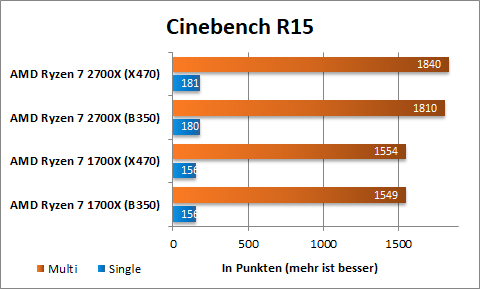

Cinebench R15 ST / MT

POV-Ray

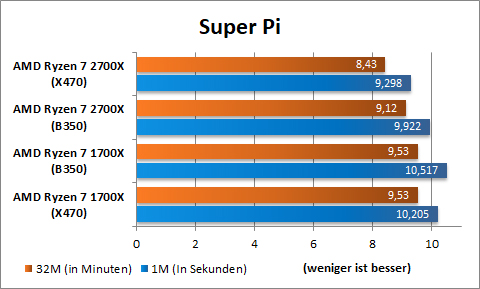

Super Pi

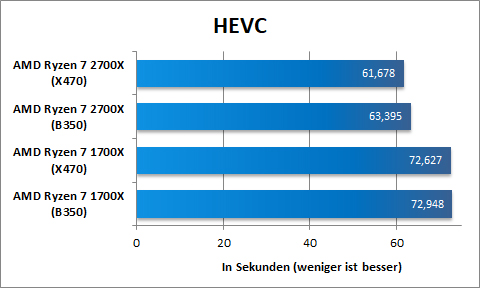

HEVC Decode Benchmark

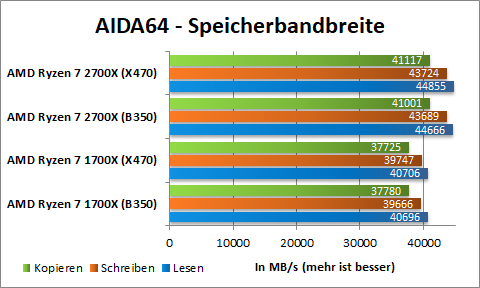

AIDA64 Extreme

In den reinen CPU Disziplinen sieht man, dass der Ryzen 7 2700X auf dem MSI X470 Gaming M7 AC immer eine Spur besser abschneidet als auf dem ASUS Prime B350-Plus. Wirklich enorm ist der Unterschied nicht und wir mussten auch einige Schwankungen sehen, jedoch ist es schon Signifikant erkennbar. Zudem ist der Ryzen 7 1700X auf beiden Mainboards in etwa gleich schnell. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Boost Mechanismen hier also greifen.

Video-Benchmarks

Firestrike (DX11)

Time Spy (DX12)

Ashes of the Singularity (Vulkan)

Bei den Video Benchmarks zeichnete sich das gleiche Bild ab. Der Zen+ Prozessor kann auf dem X470 Mainboard etwas höher boosten und erzielt damit eine gesteigerte Leistung. Aber noch einmal, der Unterschied ist wirklich sehr gering. Wer bereits ein B350 oder X370 Mainboard besitzt, der kann dies guten Gewissens auch weiterverwenden.

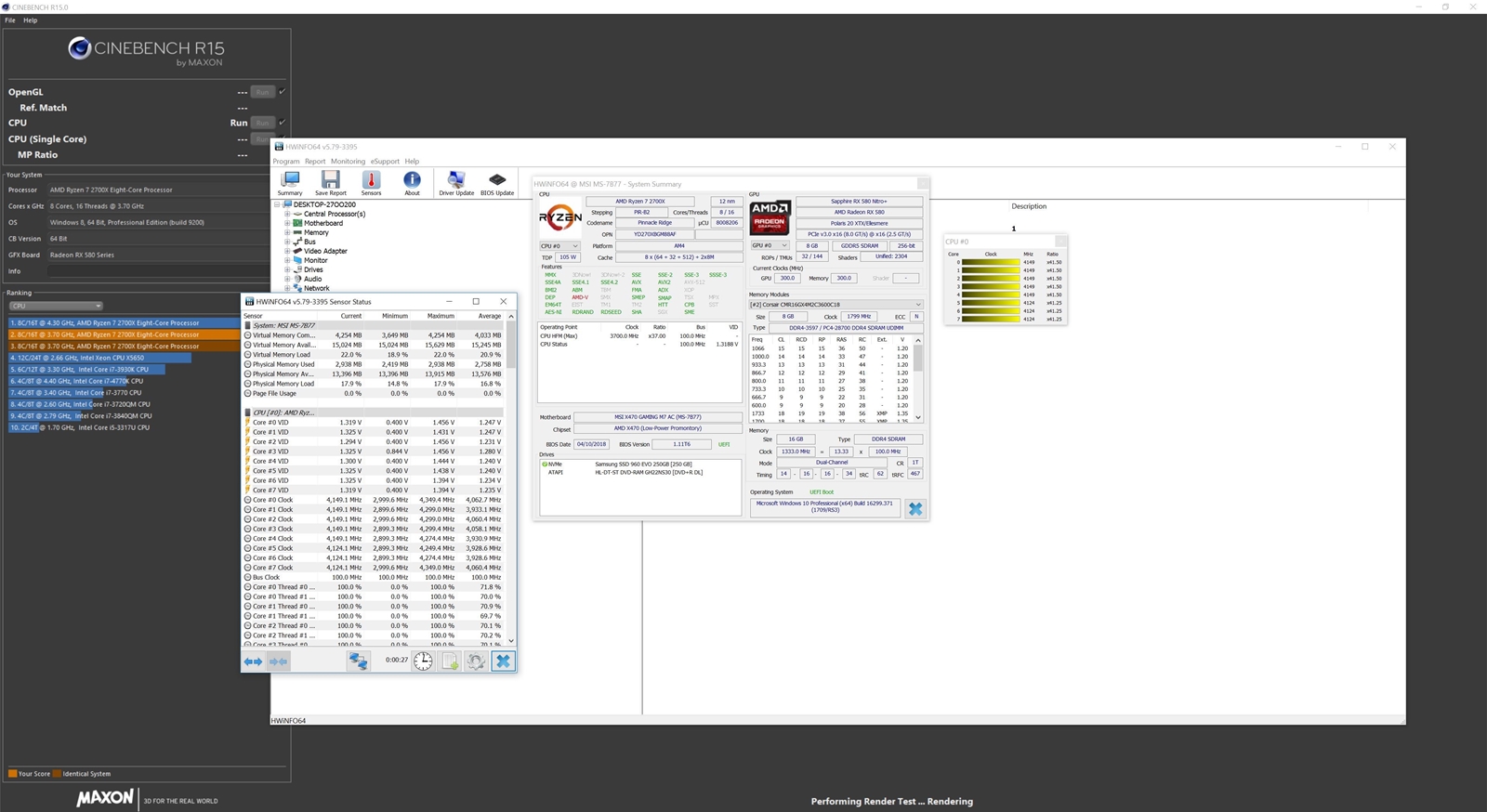

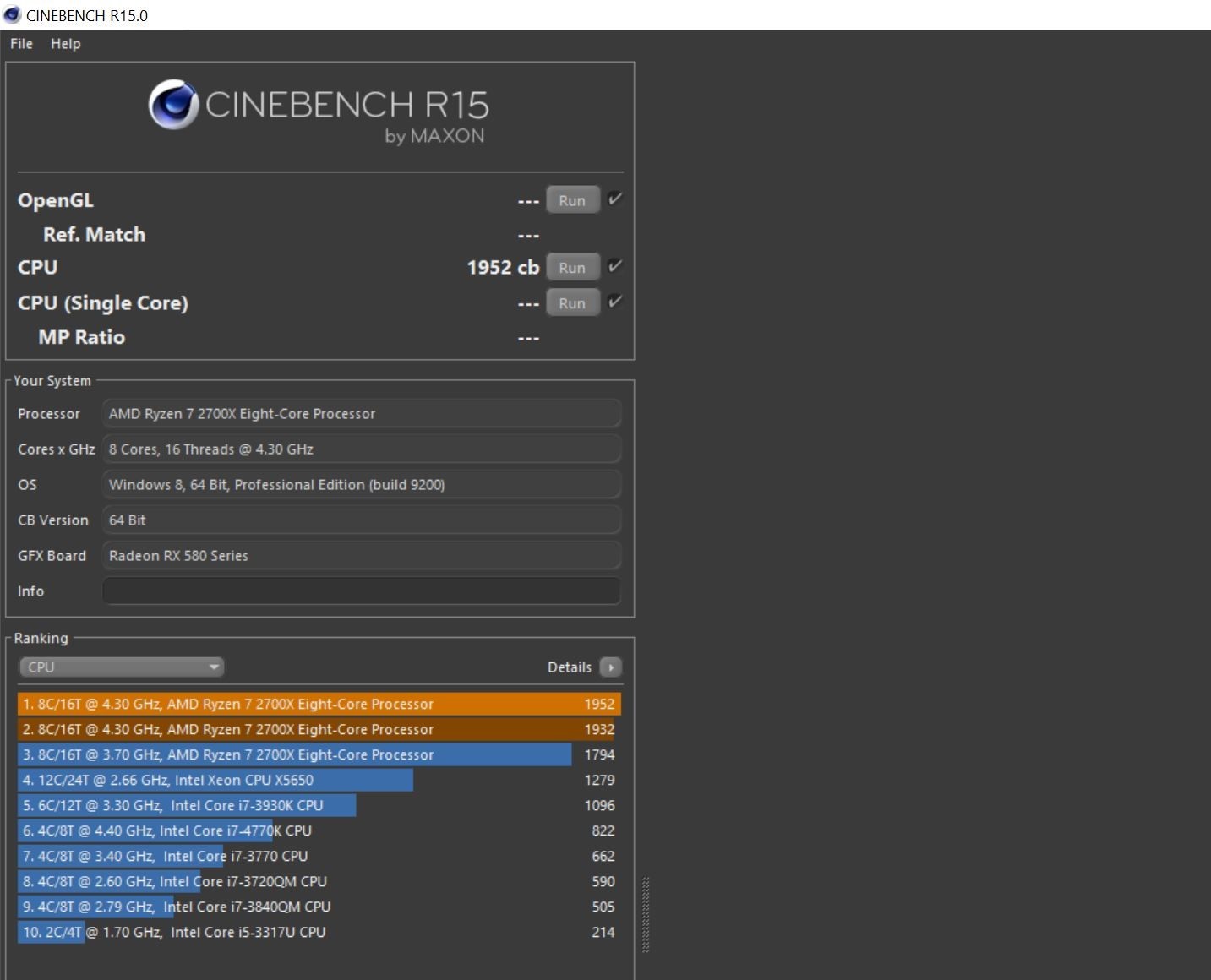

Overclocking

Das Thema Overclocking sind wir auch kurz angegangen. Gefragt haben wir uns, ob die Taktmauer von Zen durchbrochen werden kann. Ergebnis: Ja, kann sie. Wir konnten auf der CPU einen stabilen Takt von 4,3GHz auf allen Kernen erreichen. Die Spannung betrug dabei 1,425V, also noch nicht einmal übertrieben viel. Für noch mehr Takt hätte man jedoch deutlich mehr Spannung benötigt, weshalb wir abgebrochen haben. 4,25GHz Allcore waren sogar mit unter 1,4V möglich. Die Leistung des Prozessors konnte damit noch einmal deutlich gesteigert werden. Im Cinebench wurden mit 4,3GHz wahnwitzige 1952 Punkte erreicht.

Fazit

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Refresh der Zen-Architektur positiv zu werten ist. Die Leistung konnte im Fall des AMD Ryzen 7 2700X im Vergleich zum Vorgänger deutlich gesteigert werden. Der Konkurrenz ist man somit nicht nur ein gutes Stück näher gekommen, sondern ist in vielen Belangen sogar schneller Unterwegs.

Weitere interessante Berichte und News:

▪ Test: AMD Ryzen Prozessoren im Vergleich - AMD R3 bis R7 im Test

▪ News: AMD Ryzen 2000-Serie für April - Threadripper 2000-Serie für den Sommer 2018 angekündigt

▪ News: AMD korrigiert die Preise der Ryzen 1000-Serie nach unten

▪ News: AMD VEGA soll dieses Jahr ein Refresh erhalten