Welches Mainboard ist erforderlich?

Blicken wir die letzten Monate zurück, so hatten wir bereits einige Sockel AM4 Mainboards auf dem Prüfstand. Beschränkt haben wir uns dabei bislang auf den ATX-Formfaktor und die beiden Chipsätze B350 und X370. Darüber hinaus gibt es aber auch noch den A320 als Chipsatz sowie auch Mainboards in den anderen üblichen Größen µATX, Mini-ITX sowie sogar als E-ATX. Auch wenn die Auswahl an Hauptplatinen beim Sockel AM4 (84 Modelle gelistet) bei weitem nicht so stark überladen ist wie bspw. beim Sockel 1151 (~465 Modelle gelistet), kann man als Laie dennoch den Überblick verlieren. Die allgemeingültige Frage "welches Mainboard erforderlich" ist lässt sich zwar schwer allgemeingültig beantworten, wir wollen aber versuchen etwas Hilfestellung zu geben.

Zunächst stellt sich die Frage nach dem Formfaktor. Hier fällt aber die Entscheidung mit der Wahl des Gehäuses. Für besonders kleine Rechner gibt es jedoch nur eine geringe Auswahl an platinen. Gerade einmal sieben Mini-ITX Platinen sind aktuell erhältlich. Wir hatten von diesen zwar konkret noch keines im Test, aber die beiden ASUS und Biostar Derivate dürften dem von uns verwendeten ROG Strix X370-F Gaming und dem getesteten Biostar Racing X370GT7 zumindest des BIOS und der Software betreffend sehr ähnlich sein. Nachfolgend noch eine Übersicht der aktuell von uns getesteten AMD AM4 Mainboards:

▪ Test: ASUS ROG Strix X370-F Gaming

▪ Test: Biostar Racing X370GT7

▪ Test: MSI X370 XPower Gaming Titanium

Welchen Chipsatz brauche ich?

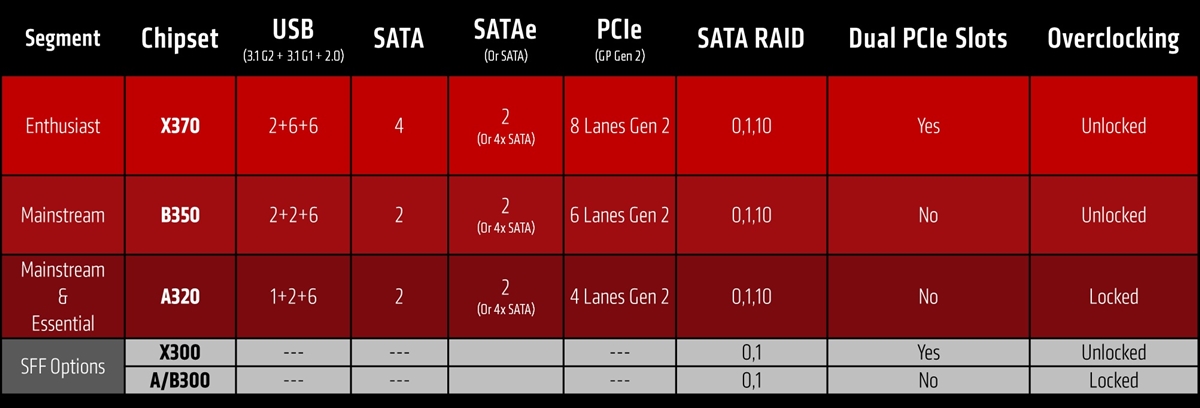

Hat man sich also für einen Formfaktor (bzw. ein Gehäuse) entschieden, folgt die Auswahl des Chipsatzes. Die folgende Grafik liefert die prägnanten Unterschiede zwischen den aktuellen Chipsätzen des Sockels. Wie man unschwer erkennt, ist der X370 der Top-Unterbau. Der B350 steht diesem aber eigentlich nicht in vielen Aspekten nach. Die Anschlussvielfalt ist nur geringfügig eingeschnitten. Lediglich der Multi-GPU Betrieb wird hier nicht offiziell unterstützt bzw. nicht in einer X8/X8 Konfiguration bereitgestellt. Hat man dies nicht vor, sollte man sich die Unterschiede der Platinen genau angucken und abwägen, ob es wirklich ein X370 Mainboard sein muss.

Beispielsweise existiert zu unserem Testsystem Mainboard auch ein etwas beschnittenes ROG Strix B350-F Gaming. Bei einem Preisunterschied von ~70€ sind manche fehlende Features oder Anschlüsse evtl. zu verkraften. Einer der tiefergreifenderen Unterschiede behandelt den nächsten wichtigen Aspekt.

Welchen Spannungsaufbau brauche ich?

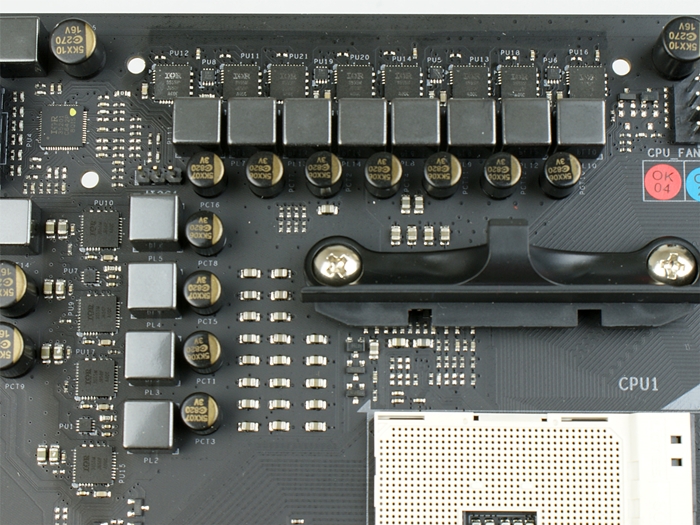

Die Mainboardhersteller bewerben ihre Platinen oft mit eine großen Anzahl von Phasen. Hier gilt es aber etwas aufzupassen, da sich der Spannungsaufbau bei AMD AM4 aus zweich Bereichen zusammensetzt, welche die Hersteller gerne einfach summieren. Grundsätzlich braucht man aber, insofern man kein Übertakten vorsieht, eigentlich nicht besonders groß auf den Spannungsaufbau zu achten. Beinahe alle aktuellen Mainboards (zwei Ausnahme von AsRock sind uns bekannt) haben auch die Freigabe für 95W TDP CPUs und damit auch für den dicksten Prozessor in Form des Ryzen 7 1800X. Wichtiger wird die Betrachtung, wenn man Overclocking betreiben möchte. Möglich ist dies mit Mainboards mit Chipsatz B350 oder X370. Erfahrungsgemäß werden die X370 Platinen mit einer großzügigeren Spannungsversorgung ausgestatett.

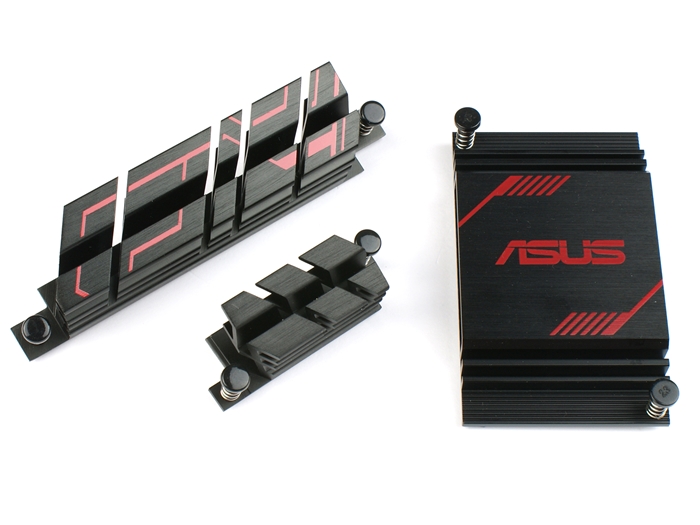

Redet man von der Qualität des Aufbaus, geht es zumeist um die Hersteller des Controllers sowie der MOSFETS. Auch hier braucht man sich keine besonderen Sorgen machen. Dies sieht man am Beispiel des MSI X370 XPower Gaming Titanium sehr gut. Hier ist der Spannungsaufbau eigentlich sehr großzügig, aber die Komponenten nicht unbedingt der High-End Klasse zuzuordnen. Die Unterschiede sind hier dann in den höheren Verlusten der Spannungswandler zu finden, welche aber von den sehr großzügigien Kühlkörper kaschiert werden. Den Fokus würden wir nämlich genau hier drauf legen: Die Kühlkörper.

Bestes Beispiel ist hier das ASUS Prime B350-Plus, welches einen hochwertigen Aufbau vorweist, mit geringeren Verlusten, aber auch nur sehr spatanische Kühlkörper einsetzt. Das MSI B350 Tomahawk hingegen hat wieder etwas verlustreichere Spannungswandler, aber auch deutlich massivere Kühlkörper. Um etwas den negativen Klang aus diesen Erläuterungen zu schwichtigen, sei noch gesagt, dass die aktuellen Ryzen CPUs allesamt sozusagen eine Taktgrenze (bei normalen OC) aufweisen. Wesentlich mehr als 4GHz und eher weniger sind mit allen Kernen möglich. Setzt man das Spannungsmaximum zudem auf die von AMD vorgegebene 24/7 Spannung von 1,35V, sollten den meisten Spannungswandlern noch nicht die Puste ausgehen.

Da die Einführung von Ryzen 2000 aber kurz bevor steht, werden hier die Würfel wieder neu geworfen. Denn es lässt sich keine Aussage darüber treffen, ob AMD bei der effizienten Auslegung der Ryzen 1000 bleibt oder aber auch mehr Leistung freilässt. Gleiches gilt für die Übertaktbarkeit an sich.