Der Markt an Plattformen und CPUs ist aktuell so breit aufgestellt, wie schon lange nicht mehr. Von zwei bis 18 Kernen ist in jüngster Vergangenheit so gut wie alles vorgestellt worden. Auch innerhalb einer Plattform gibt es viele Abstufungen. Um etwas Klarheit in das Chaos zu bringen, soll hier daher der Sockel AM4 von AMD im Fokus stehen. Während AMD bereits schon zum Anfang des letzten Jahres 2017 mit den AMD Ryzen 7 die Achtkerner in den Verkauf entlassen hat, folgten nach und nach mit Ryzen 5 und Ryzen 3 auch Sechs- und Vierkerner. Doch wo liegen hier eigentlich die Unterschiede bzw. welche CPU soll man denn nun nehmen?

Der Markt an Plattformen und CPUs ist aktuell so breit aufgestellt, wie schon lange nicht mehr. Von zwei bis 18 Kernen ist in jüngster Vergangenheit so gut wie alles vorgestellt worden. Auch innerhalb einer Plattform gibt es viele Abstufungen. Um etwas Klarheit in das Chaos zu bringen, soll hier daher der Sockel AM4 von AMD im Fokus stehen. Während AMD bereits schon zum Anfang des letzten Jahres 2017 mit den AMD Ryzen 7 die Achtkerner in den Verkauf entlassen hat, folgten nach und nach mit Ryzen 5 und Ryzen 3 auch Sechs- und Vierkerner. Doch wo liegen hier eigentlich die Unterschiede bzw. welche CPU soll man denn nun nehmen?

Stellt man sich einen neuen PC zusammen, will man meistens für eine Ausgewogenheit unter den Komponenten sorgen. CPU, Mainboard, RAM und Grafikkarte sollen nicht nur preislich, sondern vor allem leistungstechnisch auf einem Level agieren. Gerade im Gamingbetrieb können sich beispielsweise CPU und GPU gegenseitig ausbremsen, insofern diese aus verschiedenen Leistungsregionen gewählt wurden.

Dabei muss man auch noch zwei Arten von Nutzern unterscheiden. Einmal die Riege, welche den PC im Serienzustand und innerhalb der Spezifikationen betreibt und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, welche mittels Übertakten der Hardware immer noch ein Quäntchen mehr Leistung entlocken wollen.

Um eine Kaufentscheidung eventuell etwas zu erleichtern haben wir uns beiden Zielgruppen gewidmet. Konkret heißt dies, dass wir den verschiedenen Ryzen Prozessoren auf den Zahn gefühlt haben, nicht nur im Serienzustand, sondern auch mit Overclocking. Denn ein Vorteil der AM4 Plattform ist, dass alle Ryzen Prozessoren über einen freien Multiplikator verfügen. Auch welcher Arbeitsspeicher sinnvoll ist und welches Mainboard man überhaupt benötigt sind die elementare Bestandteile dieses Artikels.

Herhalten mussten die folgenden Prozessoren, welche zwar nicht das komplette Lineup darstellen, jedoch einen räpresentativen Querschnitt darstellen sollten:

- AMD Ryzen 3 1300X

- AMD Ryzen 5 1400

- AMD Ryzen 5 1600

- AMD Ryzen 7 1700X

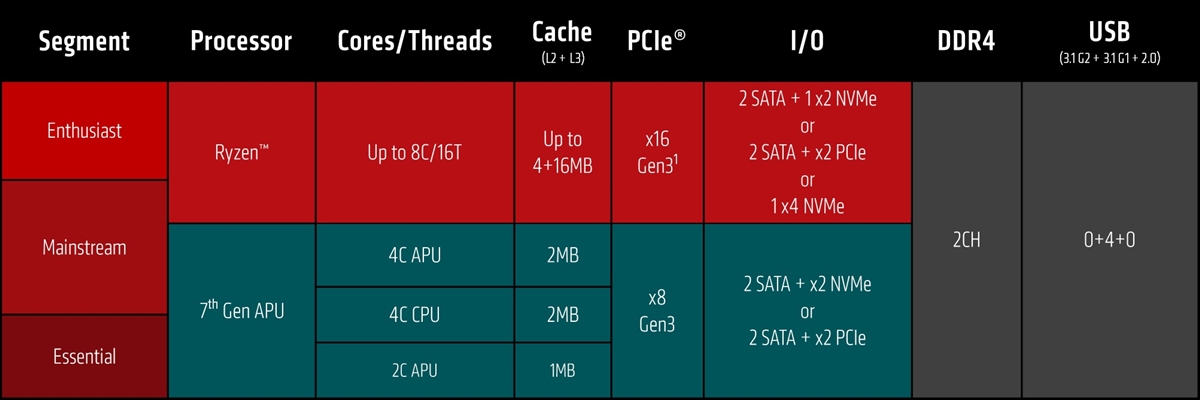

Zur Besseren Einordnung hier noch einmal das aktuell komplette AMD Ryzen Lineup des Sockel AM4. Darüber hinaus exestieren aber auch andere CPUs und auch APUs für den Sockel, jedoch handelt es sich dabei um eine aufgewärmte Technologie des Sockel FM2+. Die CPUs der Athlon- und A-Serie mit dem Codenamen Bristol Ridge verwenden nämlich noch die "alten" Excevator Kerne, welche zwar etwas auf Energie getrimmt wurden, aber von der IPC Leistung bei weitem nicht an die Ryzen bzw. Zen Kerne heranreichen. Zudem sind diese auch nur mit maximal vier Kernen erhältlich. Dafür stellt die A-Serie aktuell noch die einzige Prozessor-Lösung mit integrierter Grafiklösung dar. Hier folgt allerdings in Kürze ein Update. Unter dem Codenamen Raven Ridge werden APUs mit vier Zen Kernen sowie einem integriertem Vega Grafikchip folgen. Im Notebook-Segement sind diese bereits erschienen. Der Desktop muss sich, wie gesagt, noch etwas gedulden. Nun aber zur Liste der aktuell erhältlichen Ryzen CPUs.

| Modell | Kerne | Threads | Basistakt | Turbotakt | XFR | L3 Cache | TDP |

| AMD Ryzen 3 1200 | 4 | 4 | 3,1 GHz | 3,4 GHz | 50 MHz | 8 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 3 1300X | 4 | 4 | 3,4 GHz | 3,7GHz | 200 MHz | 8 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 5 1400 | 4 | 8 | 3,2 GHz | 3,4 GHz | 50 MHz | 8 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 5 1500X | 4 | 8 | 3,5 GHz | 3,7 GHz | 200 MHz | 16 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 5 1600 | 6 | 12 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 100 MHz | 16 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 5 1600X | 6 | 12 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 100 MHz | 16 MB | 95 W |

| AMD Ryzen 7 1700 | 8 | 16 | 3,0 GHz | 3,7 GHz | 50 MHz | 16 MB | 65 W |

| AMD Ryzen 7 1700X | 8 | 16 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 100 MHz | 16 MB | 95 W |

| AMD Ryzen 7 1800X | 8 | 16 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 100 MHz | 16 MB | 95 W |

Allen voran soll aber auch ein Überblick über die Technik und Besonderheiten von Ryzen geboten und die Alltagsvorteile der Architektur aufgezeigt werden.

Die Architektur und ihre Vorteile

Fangen wir etwas weiter hinten an. Nachdem AMD mit dem Athlon 64 (K8) der Konkurrenz von Intel sehr gut entgegentreten konnte und diese sogar in vielen Belange schlagen konnte, wendete sich das Blatt anschließend relativ schnell. Denn man kann schon sagen, dass mit der Einführung der Intel Core Architektur auch der Beginn der Marktdominanz des Herstellers eingeläutet wurde. AMD konnte im späteren Verlauf noch einmal mit dem Phenom II (K10) etwas Boden gut machen, doch auch dieser konnte, auch durch die unlautere Mittel der Konkurrenz, nicht dafür sorgen, dass AMD zur alten Stärke zurückkam. Der Hersteller versuchte dann mit der Bulldozer Architektur (später auch noch Piledriver und Steamroller) und der CMT (Core Multithreading) Technologie und damit mehr Kernen bzw. mehr Threads wieder aufzuholen.

Doch diese Technologie wollte nicht so richtig zünden. Denn die IPC (instructions per cycle) Leistung der Prozessoren war nicht besonders hoch. Zudem waren die Prozessoren ebenfalls nicht dafür bekannt, sparsam zu sein. Auch die Steigerung des Taktes konnte diesen Trend nicht ändern, obwohl der Takt beim FX-9590 in 5GHz gipfelte. Dass die Energieaufnahme hier auch neue Dimensionen erreichte, braucht dabei wahrscheinlich nicht weiter erläutert werden. Nur um eine Einschätzung des Abstandes zur Konkurrenz zu erhalten: Der Intel Core i7-4770K mit vier Kernen und HT (Hyperthreading) war in allen Szenarien Schneller, obwohl er maximal 3,9GHz vorwies und dabei in etwa 2,5-mal weniger Energie benötigte.

Aber wozu dieser Rückblick? Auch wenn wir objektiv bleiben wollen, können wir nicht verschweigen, dass uns die Ryzen Prozessoren, gerade in Hinblick auf die Vorgeschichte, wirklich vom Hocker gehauen haben. Denn AMD hat den Abstand zu Intels Prozessoren beinahe in einem Schlag nichtig gemacht. Doch wie konnte der Hersteller dies erreichen?

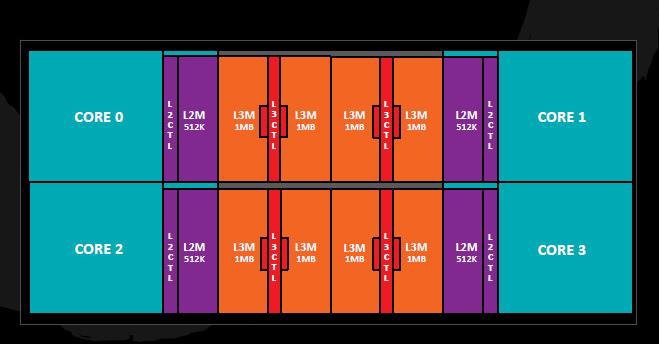

Zum erreichen der eigens gesteckten Ziele, reichte es nicht mehr eine der vorhandenen Architekturen zu verbessern. Es wurde also eine grundlegend neue entwickelt, welche auf den Namen Zen getauft wurde. Aber nicht nur die Architektur erhilt eine Frischzellenkur, auch der Fertigungsprozess wurde im gleichen Schritt verkleinert. Von den ehemals 28NM bei Excavator ging man radikal mit 14NM auf die Hälfte der Strukturbreite. So ganz neu ist das Vorgehen bei der Erzeugung der hohen Kernzahl aber nicht. Denn ähnlich wie bei der vorherigen Modulbauweise, kommen auch hier Module zum Einsatz. Alle Ryzen Prozessoren des Sockel AM4 besitzen somit einen sogenannten Zeppelin DIE. Dieser beinhaltet zwei CCX (CPU Complex) Module mit je vier Kernen und wahlweise SMT (Simultanious Multi-Threading), welche per Infinity Fabric miteinander kommunizieren. Diese Bauweise ermöglicht es, dass die Produktion relativ effizent von Statten geht. Zwar bauen auch die kleinsten Ryzen Prozessoren auf dem gesamten Zeppelin DIE auf, jedoch sind hier Teilbereiche deaktiviert. Das heißt aber auch, dass wenn Chips mit defekten auftreten, können diese gezielt als kleinere CPU angepasst werden. Also noch einmal zurück zu den Modulen.

Jeder CCX (CPU Complex) besteht nativ aus vier Kernen. Pro Kern beinhaltet der CCX 64K L1 I-Cache, 64K L1 D-Cache und 512KB dedizierten L2 Cache. Zusätzlich teilen sich alle vier Kerne einen 8MB großen L3 Cache. AMD hat die CCX Module dabei so aufgebaut, dass mehrere davon in einem Zen-basierenden Produkt eingesetzt werden können. Und genau das hat man mit dem Zeppelin Die auch umgesetzt. Hier kommen, wie gesagt zwei CCX Module zum Einsatz, sodass maximal acht Kerne und 16 Thread ermöglicht werden. Auch in den Ryzen Threadripper und Epyc CPUs kommen diese zum Einsatz, jedoch viermal pro CPU, wobei bei Threadripper immer zwei komplette Dies deaktiviert sind. Aber auch bei den Raven Ridge CPUs kommt ein identisches CCX Modul mit zusätzlicher GPU zum Einsatz. Je nach Auslegung der CPU, ist also auch der L3 Cache etwas gestaffelt. Die Vierkern-Modelle können somit, mit ausnahme des Ryzen 5 1500X, auf 8MB Cache zurückgreifen. Alle anderen auf 16MB. Weiter wollen wir hier gar nicht in die Materie eindringen. Insgesamt wollte AMD durch die Maßnahmen den Durchsatz, die Effizienz und Leistung steigern, was man durchaus als gelungen bezeichnen kann. Auch den Einsatz von APUs und reinen CPUs auf nur einem Sockel ist ein Fortschritt.

Lanes

Aber nicht nur die Leistung wollte man auf ein adäquates Level bringen, auch die Konnektivität hinkte noch etwas hinterher. Zum Beispiel war es nicht einmal beiden Plattformen vorenthalten, auf den derzeit aktuellen PCIe 3.0 Bus zu setzen. Nicht nur, dass man diesen Standard nun auch erfüllt, die Ryzen CPUs können sogar mit 20 PCIe 3.0 Lanes vier mehr als bei die Konkurrenz bieten. Diese können entweder dazu genutzt werden um zwei SATA3 Ports oder aber den schnelleren PCIe x4 NVMe Anschluss bereitzustellen (auch Kombinationen sind möglich). Man umgeht durch diese Anbindung den Umweg über den Chipsatz und verhindert damit womögliche Engpässe. Wohlgemerkt, dies betrifft nur die Ryzen Prozessoren. Die A-Serie- und Athlon-CPUs kommen lediglich mit acht PCIe Lanes daher.

Anschlüsse

AMD hat den CPUs aber nicht nur vier Lanes mehr spendiert, sondern auch vier native USB 3.1 Gen.1 (5Gbps) implementiert. Diese können von der Mainboardhersteller also ohne Zusatzchip direkt genutzt werden. Aber auch beim Chipsatz hat man dies bedacht. der X370 bspw. kann nicht nur sechs weitere USB 3.1 Gen.1 zur Verfügung stellen, sondern auch zwei USB 3.1 Gen.2 Anschlüsse.

Arbeitsspeicher

Ein zweiter großer Rückstand betraf den unterstützen Arbeitsspeicher. Gerade in Verbindung mit den APUs wurde DDR3 RAM teilweise zum Flaschenhals. Zwar sind APUs noch nicht das Thema, jedoch ist man nun auf dem aktuellen Stand. Anfangs gab es noch ein paar Probleme mit der Kompatibilität bzw. den Geschwindigkeiten, welche aber durch das Nachschieben der AGESA Updates nach und nach der Geschichte anzuhören. Nichts desto trotz gibt es, bdingt durch den Soeichercontroller, Besonderheiten bei der Bestückung des Sockel AM4 mit Arbeitsspeicher. Die folgende Tabelle zeigt an, welche Konstellationen AMD offiziell frei gibt.

| DRAM Channels | DRAM Ranks | DIMM Qty. | Speed |

| Dual | Dual | 4 | 1866 |

| Dual | Single | 4 | 2133 |

| Dual | Dual | 2 | 2400 |

| DUal | Single | 2 | 2667 |

Anfangs konnten diese Geschwindigkeiten auch kaum überschritten werden. Mit dem AGESA 1.0.0.6b Update sind nun aber weit höhere Frequenzen möglich. Dies sieht man schon daran, dass die Mainboardhersteller nun auch bis zu 4000MHz angeben, wovan man zum Start der Plattform nur träumen konnte. Ob man diese Taktraten tatsächlich erreichen kann und ob es überhaupt einen Sinn ergibt, auch das wollen wir euch im folgenden Artikel erörtern.

Selektion

Ein paar Unterschiede zwischen den Ryzen Prozessoren haben wir bereits angesprochen. Diese sind aber nicht nur bei Kernen, Takt, Cache und SMT zu finden. Wie der unterschiedliche XFR Takt schon andeuetet, haben die Modelle mit einem "X" noch eine weitere Besonderheit. Denn dabei handelt es sich mehr oder weniger selektierte CPUs. Das heißt, die Güte bei diesen Prozessoren ist besonders hoch, was einen höheren Takt bei niedriger Spannung ermöglicht. Dadurch kommen die markierten Modelle auch mit mehr Basis und Boostakt daher. Aber auch beim Übertakten hat sich gezeigt, dass die Erfolge bei den X-Modellen signifikant höher ausfallen.

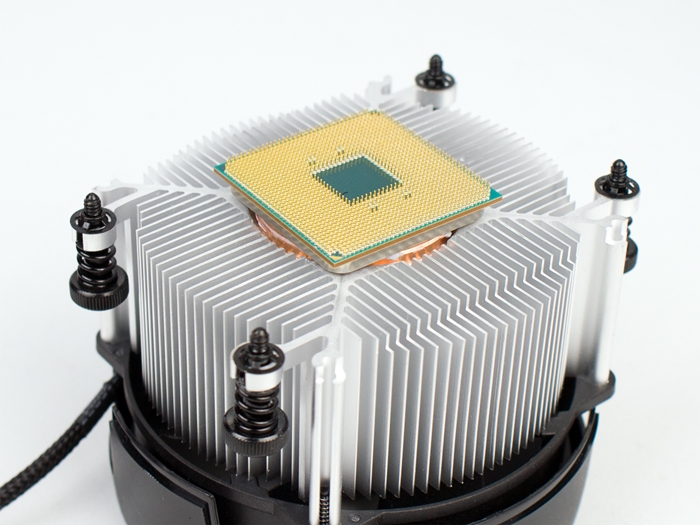

Verlötung / Heatspreader

Die AM4 Plattform bietet damit bereits viele Neuerungen und sinnvolle Features. Ein wichtiger Punkt soll aber nicht unerwähnt bleiben. Dieser ist aber weniger technischer, sondern mehr mechanischer Natur. Denn zur Freude vieler Nutzer ist der IHS der Ryzen Prozessoren mit dem Die verlötet. Man erreicht dadurch einen wesentlich besseren Wärmeübergang, als mit der anderweitig verwendeten TIM (Thermal Interface Material). Das heißt, dass man weniger aufwändige Kühler braucht, um die Hitze des Prozessors abzuführen.

Wir haben uns auch deshalb zur Aufgabe gemacht, auszutesten inwieweit die mitgelieferten AMD Kühler benutzt werden können. Also ob dieser nur für den Serienbetrieb oder aber sogar OC zulässt. Der Grund, warum OC wir bzw. überhaupt bei Ryzen ein hoher Stellenwert zugesprochen wird, ist, da jeder Prozessor des Lineups mit einem freien Multiplikator versehen ist. Man muss also nicht auf ein teureres "K" Modell zurückgreifen, um dem System extra Power zu entlocken. Auch bei den Chipsätzen ist man bei AMD human vorgegangen und erlaubt auf dem B350 und X370 eine Übertaktung. Das gleiche gilt für den noch immer nicht erschienen X300 für kleine Systeme.

Unser Arbeitsspeicher Testsystem

Das gesamte Testsystem wird in einem Cooler Master MasterCase H500P realisiert und durch die zu testenden Prozessoren ergänzt. Der Untersatz unserer Ryzen-Plattform bildet das Asus ROG Strix X370-F Gaming Mainboard. Bei der Stromversorgung wird auf ein Cooler Master MasterWatt 450W gesetzt. Zur grafischen Unterstützung verbauen wir eine Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB, welche die berechneten Bilder auf einen LG 24GM79G überträgt. Wir haben uns für diese Grafikkarte entschieden, da sie dem Mainstream-Bereich entspringt und somit gut zum Preis der CPUs passt.

Als Kühllösung agiert die AiO Wasserkühlung Cooler Master MasterLiquid 240. Als primärer Datenträger wird eine Samsung 960 Evo 250GB verwendet. Als Betriebssystem nutzen wir Windows 10 Professional in der 64-Bit Variante. Beim Arbeitsspeicher setzen wir primär auf ein Dual-Kit. Die Wahl fiel hier auf die Corsair Vengeance RGB White Edition 2x 8GB DDR4-3600. Verbaut sind hier nämlich die hochwertigen Samsung B-Dies in einer Single Rank Konfiguration, welche auch bei Ryzen hohe Taktraten gewährleisten.

AMD Ryzen (AM4) -Testsystem |    | |

| Mainboard: | Asus ROG Strix X370-F Gaming (BIOS 3401) | |

| Arbeitsspeicher: | Corsair Vengeance RGB WE 16GB DDR4-3600 | |

| Kühlung: | Cooler Master MasterLiquid 240 | |

| Storage: | Samsung 960 Evo 250GB (NVMe) | |

| Netzteil: | Cooler Master MasterWatt 450W | |

| Grafikkarte: | Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB | |

| Betriebssystem: | Windows 10 Pro x64 | |

Da wir es für übersichtlicher empfanden, werden die Settings für die jeweiligen folgenden Benchmarks jedes mal zu Anfang noch einmal kurz erläutert. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die ersten Vergleiche im Serienzustand erfolgen, was bedeutet, dass die Prozessoren immer mit ihrem Serientakt laufen und der Arbeitsspeicher mit den offiziellen Spezifikationen von AMD, also 2666MHz, betrieben werden.

Leistungsvergleich der Ryzen-CPUs im Serienzustand

Unser Test-Parcours setzt sich aus zwei Bereichen zusammen. Zum einen wollen wir mit einer kleinen Auswahl verschiedener Spiele die Game-Performance vergleichen, zum anderen kommen alltags- und synthetische Anwendungen zum Einsatz, die die Rechenperformance einordnen soll. Wie gesagt, wurden alle Tests dieser Seite mit dem jeweiligen Werkstakt durchgeführt und die Speichergeschwindigkeit auf 2666MHz fixiert.

Spiele-Benchmarks

Eine repräsentative Auswahl an Spielen anzubieten, ist nicht immer sehr leicht. Wir haben uns auf die folgenden Titel beschränkt, da diese verschiedene Szenarien wiedergeben und damit auch unterschiedliche Anforderungen an die Prozessoren stellen. Gebencht wurde dabei immer in der nativen Auflösung des Monitors, also bei 1920 x 1080 Pixeln bzw. Full HD. Eigentlich schraubt man bei reinen CPU Tests die Auflösung nach unten, damit die Grafikkarte nicht zum limitierenden Faktor wird, wir wollten hier aber ein realitätsnahes Szenario anbieten. Die AMD RX580 bietet hier sicherlich einen guten Vertreter des Mainstream Segments ab und dürfte mit der genutzten Auflösung in keinem der Spiele stark zu kämpfen haben.

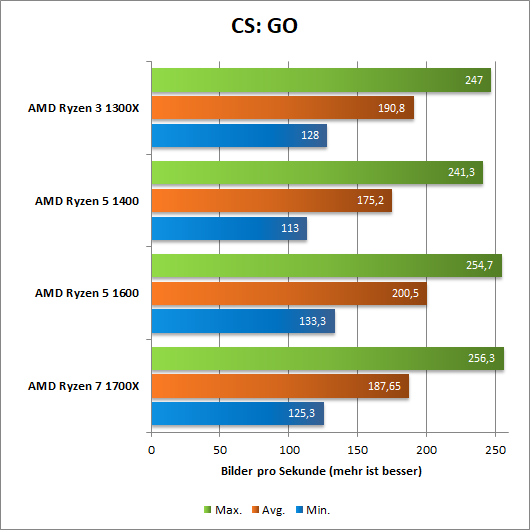

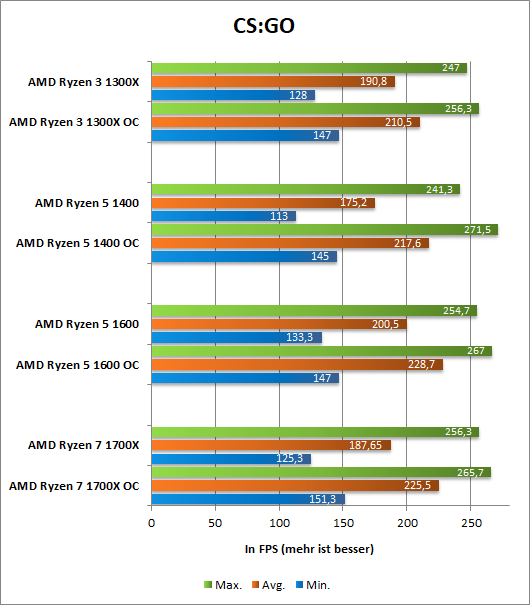

Counter-Strike: Global Offensive

Die Titel der Counter-Strike Serie dürften wohl bei jedem Gamer für die ein oder andere durchgemachte Nacht gesorgt haben. Dabei glänzten sie nie durch eine besonders hübsche grafische Aufarbeitung, sondern sind seit jeher dafür bekannt, dass Konzentration und Reaktion im Mittelpunkt stehen. Damit die Reaktionsschnelligkeit überhaupt zum Tragen kommt, ist eine hohe Bildwiederholungsrate schon immer erforderlich gewesen. Gibt man sich in AAA-Titeln oft mit 60FPS zufrieden, sollten es hier schon deutöich mehr als 100FPS sein. Da es keinen In-Game Benchmark gibt, mussten wir uns selber etwas zusammenbasteln. Als Test wurde Dust II gewählt, welche mit Bots gefüllt wurde. In der durchlaufenen Runde konnten wir somit verhindern, dass man einen unerwünschten Tod findet und die verschiedenen Durchläufe annähernd identisch von statten liefen. Die ermittelten Ergebnisse entnimmt man der folgenden Grafik.

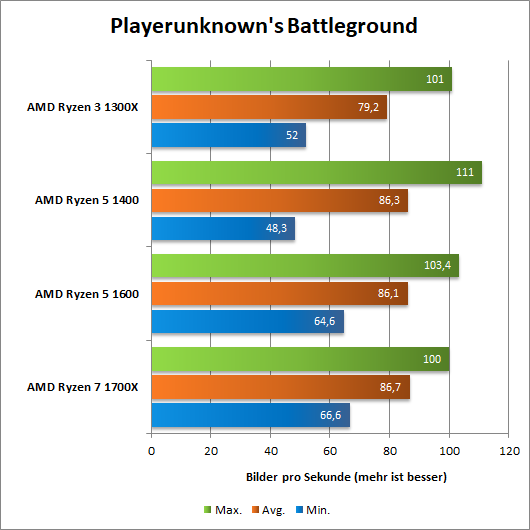

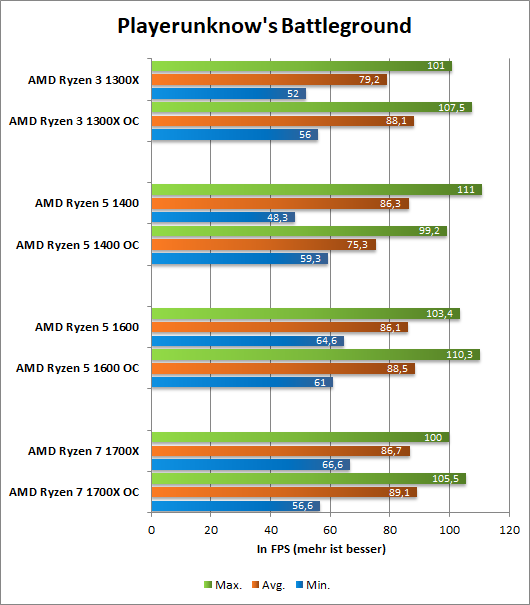

Playerunknown's Battlegrounds

Auch als PuBg bekannt, erfreut sich das Spiel aktuell einer enormen Spielerbeliebtheit. Der Titel konnte dabei sogar auf Steam Dota 2 und CS:GO den Rang ablaufen. Gerade deshalb wollten wir aufzeigen, welche CPU es aktuell sein sollte. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Spiel immer noch nicht komplett ausgereift, was dazu führen kann, dass auch die stärkste Hardware überfordert wirkt. Mit bis 100 Spielern auf einem Schlachtfeld, bekommt auch die CPU dabei ordentlich zu tun. Auch hier ist kein Benchmark integriert. Um vergleichbare Messwerte zu erhalten, haben wir versucht immer den gleichen Weg auf der Karte einzuschlagen und dies, bevor sich die Anzahl der Spieler stark reduziert. Ziel war es hier natürlich für konstante Framerates im FreeSync Fenster des verwendeten Monitors zu landen.

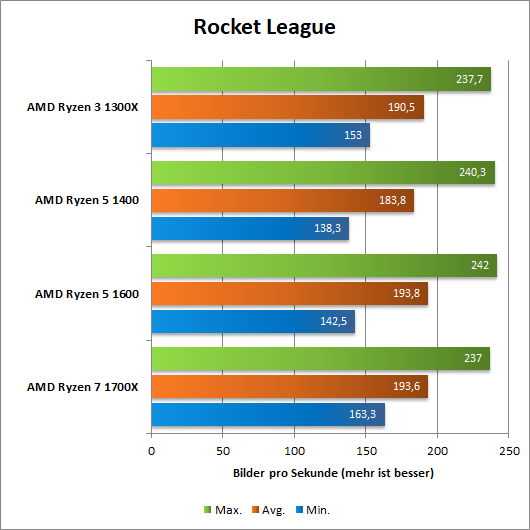

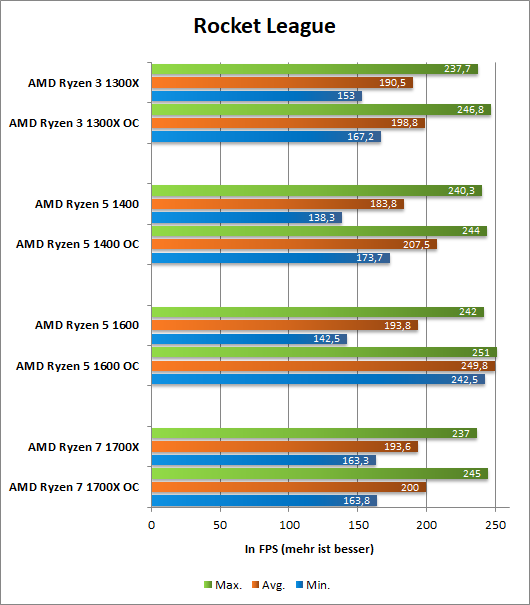

Rocket League

Rocket League gehört schon zu den älteren Titeln, ist aber immer noch beliebt, sei es als Pausen-Zeitvertreib oder bei Ranglistenspielern. Besonders aufwändig ist die Grafik nicht und auch die restliche Hardware wird sonderloch hoch ausgelastet. Aber genau deswegen fiel unsere Wahl auf Rocket League. Denn es soll sozusagen als Vertreter eines Zeitverteibspiels herhalten, welches auch eventuell auf PCs gespielt wird, welche nicht der Gaming-Riege zugeordnet werden.

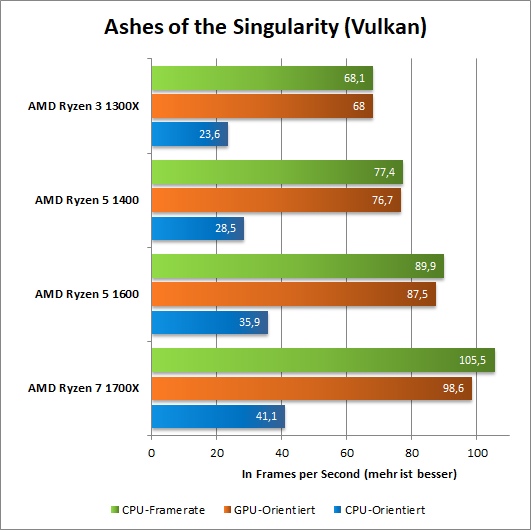

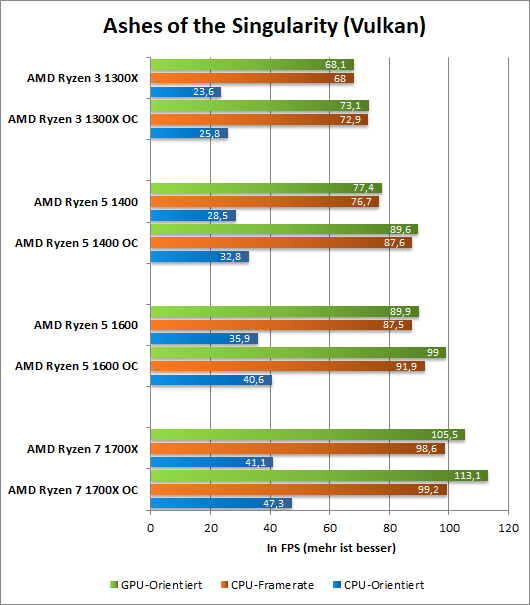

Ashes of Singularity

Bei Ashes of the Singularity handelt es sich um eines der ersten Spiele mit nativer Vulkan Unterstüzung. Das Strategiespiel wurde daher auch von AMD verwendet, um die Leistung der Polaris Architektur der RX-Grafikkarten zu demonstrieren. Es soll also als Fingerzeig auf die womöglich noch folgende Leistungsentfaltung bei anderen Vulkan Titeln dienen. Wir nutzten dazu den integrierten Benchmark, da im Spielverlauf automatisch zusätzliche Elemente berechnet werden, insofern eine CPU mit mehr als vier Kernen ermittelt wird. Dies hätte ein Verfälschung der Vergleichsergebnisse geführt, da der R5 1600 und R7 1700X mehr zu bewältigen hätten.

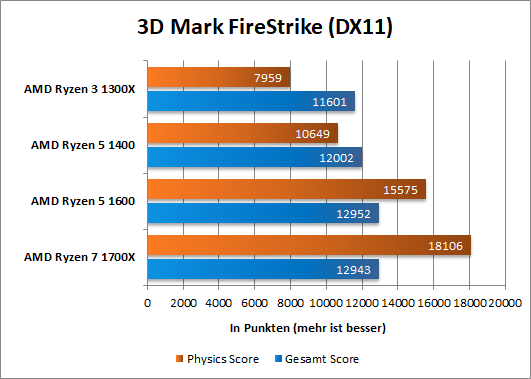

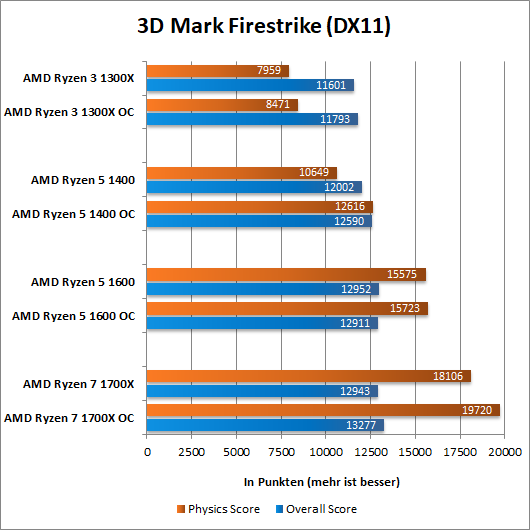

3D Mark Firestrike

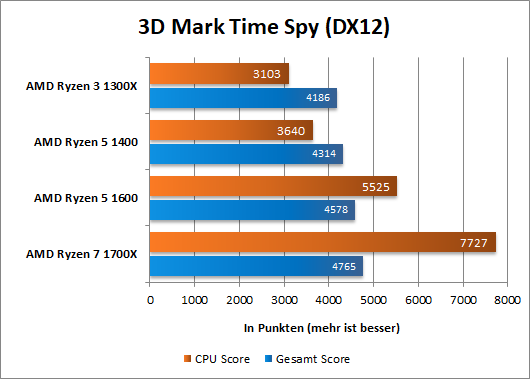

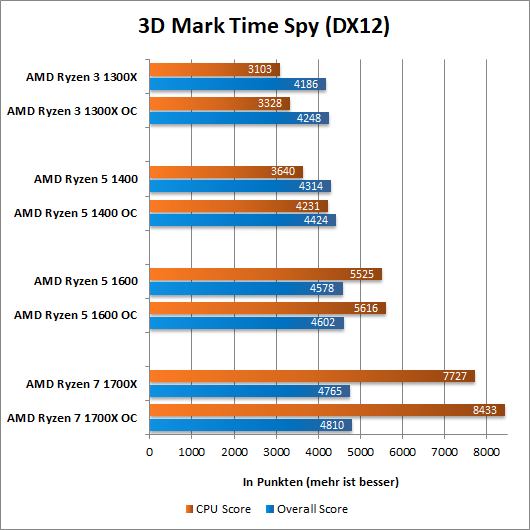

3D Mark Time Spy

Anwendungen und synthetische Tests

Bei den Anwendungen haben wir uns auf eine bunte Mischung aus Entpackungs-, Render- und Rechentests entschieden. Mit PCMark8 und 10 wird zudem die Gesamtsystemleistung ermittelt. Aus diesem Mix sollte ein gutes Bild zu Alltagsleistung der unterschiedlichen CPUs entstehen. Mit den beiden zuletzt aufgeführten Tests wollten wir zu dem noch einen von AMD beworbenen Punkt beleuchten. Denn der Chipriese hat bei der Einführung auch das Teilen und Aufnehmen von Spielsquenzen als wachsendes und somit beachtetes Gebiet aufgeführt.

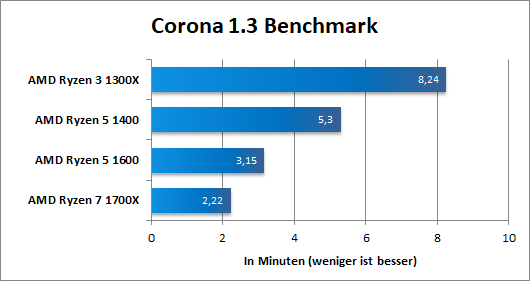

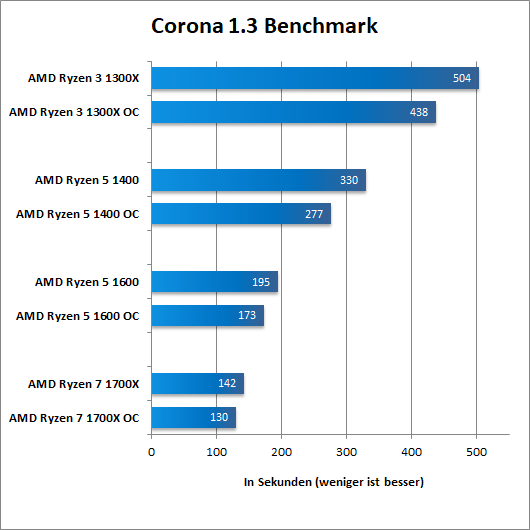

Corona 1.3

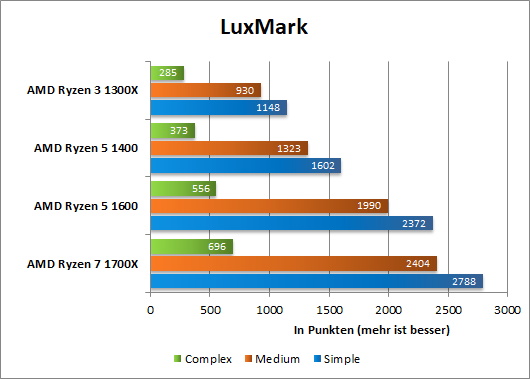

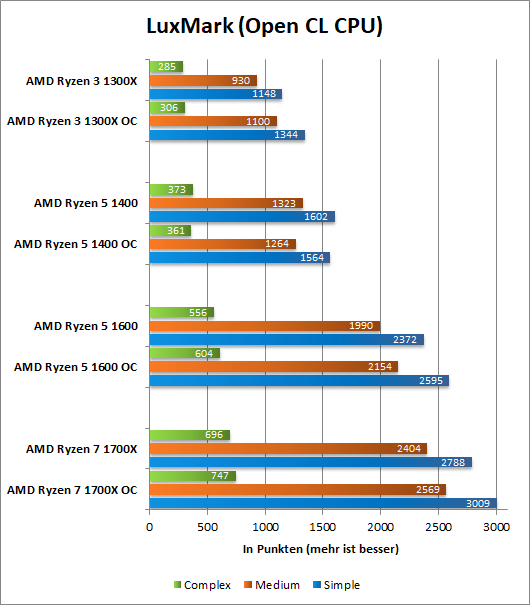

LuxMark CPU OpenCL

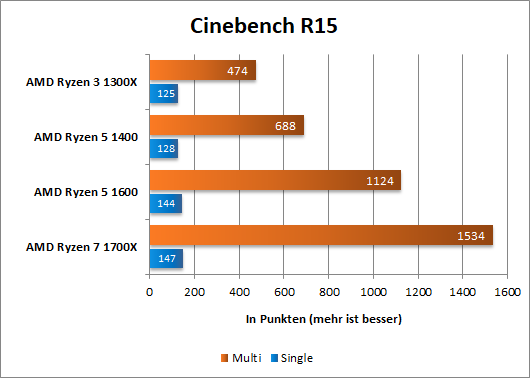

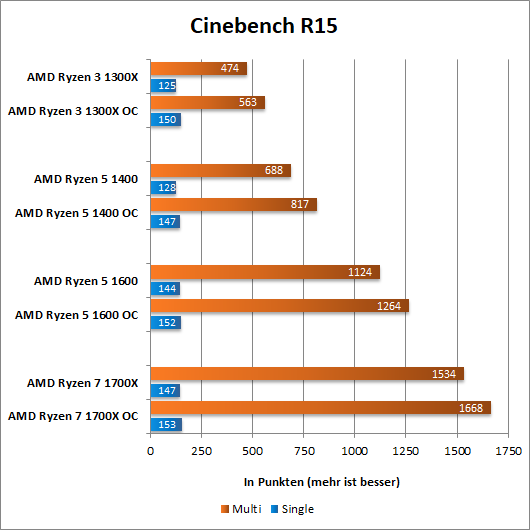

Cinebench R15 ST / MT

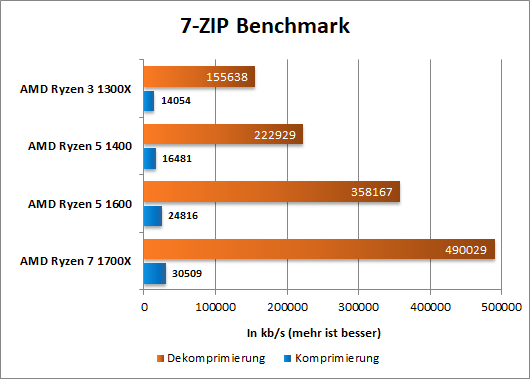

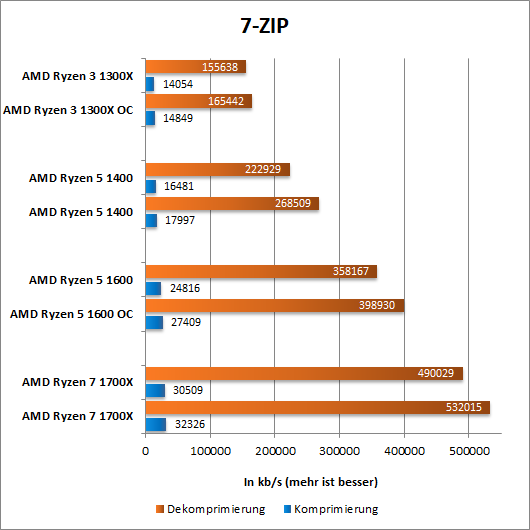

7-ZIP

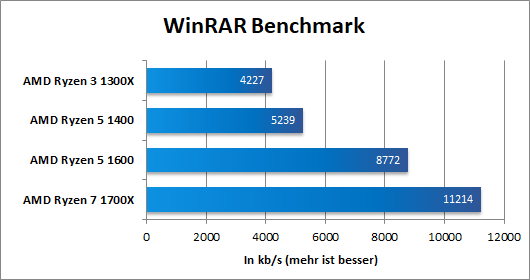

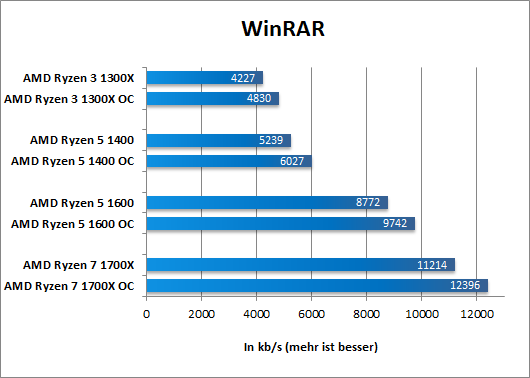

WinRAR

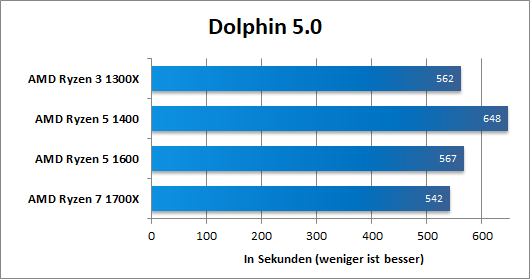

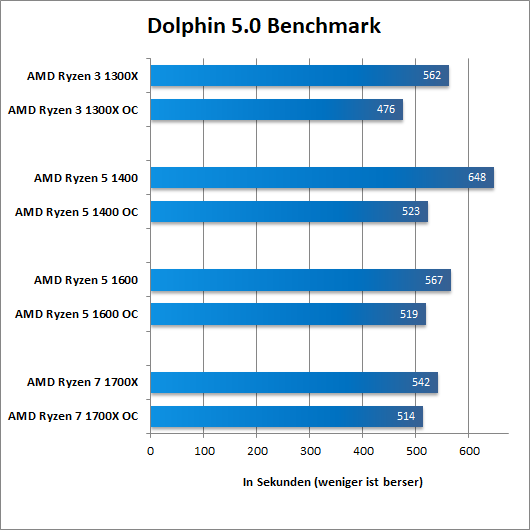

Dolphin CPU Benchmark

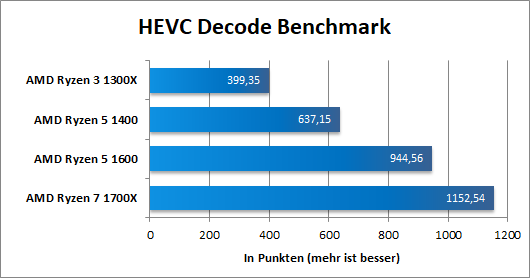

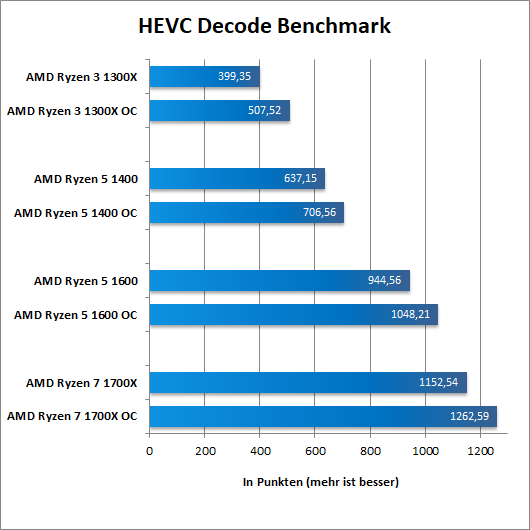

HEVC Decode Benchmark

Bevor wir uns dem Thema OC widmen wollen, müssen vorab drei essentielle Bereiche behandelt werden. Bei diesen handelt es sich um den Arbeitsspeicher, das Mainboard sowie die Kühlung. Im Anschluss an diese Bereiche wird das Thema OC noch einmal behandelt und auch Ergebnisse zum Vergleich angeboten.

Welcher Speicher soll es sein?

Auch wenn wir nicht noch einmal nostalgisch werden wollen, wurde früher oft zu Dual-Rank Speicher geraten, da hier die Performance höher ausfallen sollte. In Hinblick auf die Ryzen Prozessoren hat sich diese Empfehlung, etwas geändert. Aus der bereits gezeigten AMD-Tabelle zur offiziellen Frequenz-Freigabe kann man schon entnehmen, dass Dual-Rank Speicher nicht unbedingt die besste Wahl ist. Will man hohe RAM-Geschwidigkeiten fahren, geht eigentlich kein Weg an Single-Rank Speicher vorbei. Das Problem hierbei ist aber, dass die Bestückung der Speicherriegel nicht immer kommuniziert wird. Ein weiterer Faktor sind die verwendet ICs der jeweiligen Speicher. Denn Ryzen mag besonders die hochwertigen Samsung B-Dies. Für hohe Taktraten sind diese Speicherchips beinahe schon unabdingbar. Man kann weiterhin abre auch sagen, dass Dual-Rank Speicher bei gleichem Takt schneller ist. Der Leistungsvorteil liegt in etwa bei ~500MHz. Dual-Rank Speicher mit 2400MHz ist also in etwa so schnell wie Single-Rank Speicher mit 2993MHz.

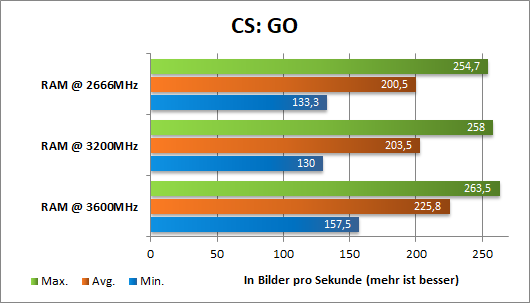

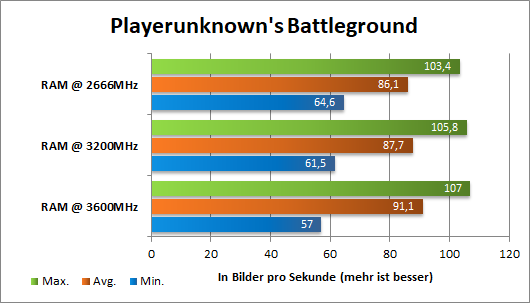

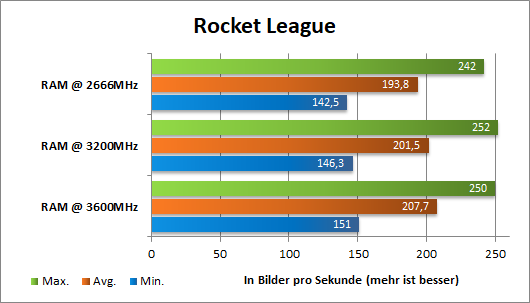

Das benutzte Speicher-Kit ist mit den "guten" ICs bestückt. Dass die Vorgabe der Speicher von 3600MHz auch erreicht werden kann, ist also nicht ausgeschlossen. Im test konnten wir mit etwas Feintuning das vorhandene XMP Profil der Corsair Vengeance RGB auch nutzen. Bei den anderen beiden Geschwindigkeiten wurden Timings von CL16 angelegt. Um zu zeigen, wie Ryzen mit der RAM-Geschindigkeit skaliert, haben wir exemplarisch zum AMD Ryzen 5 1600 gegriffen. Den Takt haben wir dabei im Serienzustand gelassen.

Spiele-Benchmarks

Counter-Strike: Global Offensive

Playerunknown's Battlegrounds

Rocket League

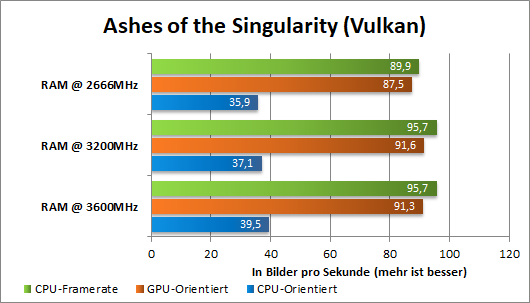

Ashes of Singularity

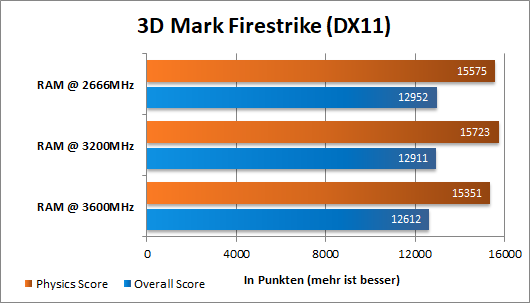

3D Mark Firestrike

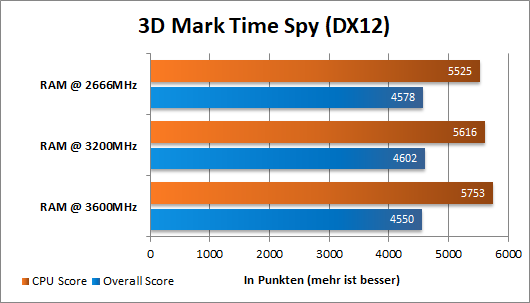

3D Mark Time Spy

Wie man sieht, ist insgesamt eine leichte Tendenz zu erkennen. Schneller Speicher bringt also tatsächlich einen leichten Performance-Schub. Jedoch fällt dieser in den 3D Anwendungen wirklich nur leicht aus.

Anwendungen und synthetische Tests

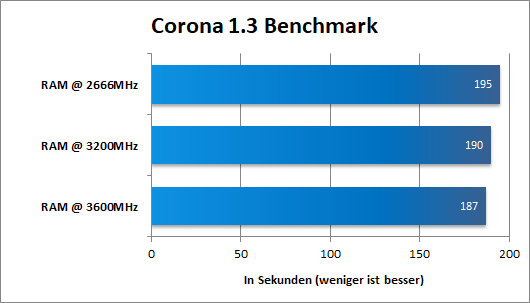

Corona 1.3

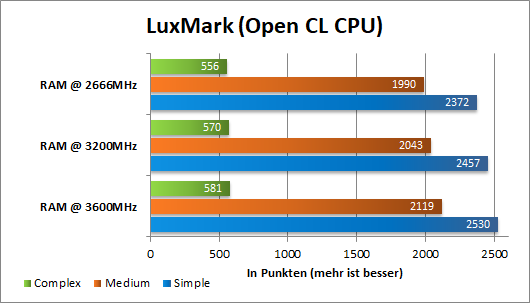

LuxMark CPU OpenCL

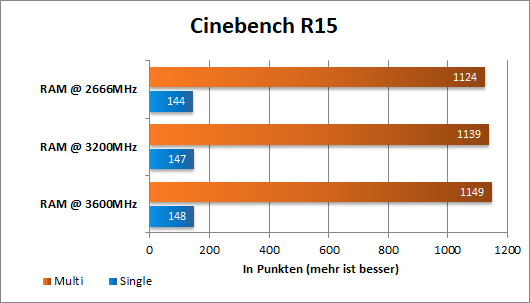

Cinebench R15 ST / MT

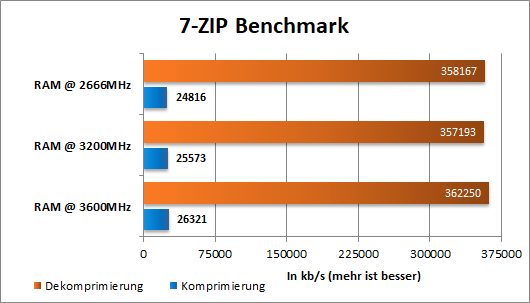

7-ZIP

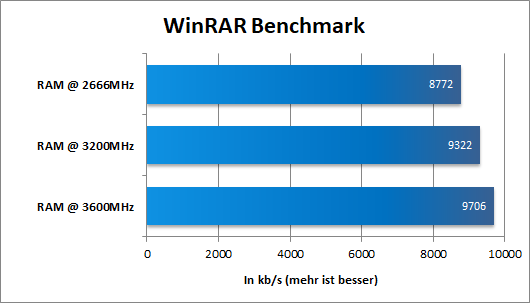

WinRAR

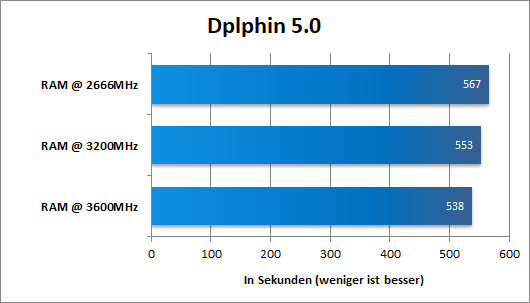

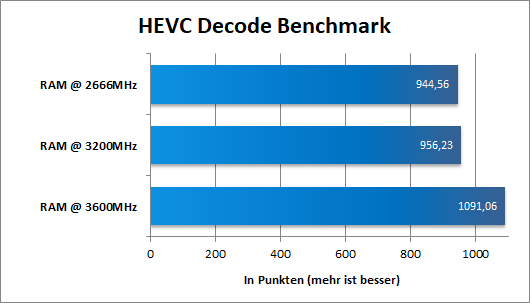

Dolphin CPU Benchmark

HEVC Decode Benchmark

Auch bei den Anwendungen fällt die Leistung höher aus. Zum Teil ist diese sogar gut zu spüren. Das Rendern oder Decodieren fällt in jedem fall schneller aus. Die Unterschiede zwischen 3200MHz und 3600MHz sind aber n icht extrem hoch, sodass man hier auch gut zu dem etwas langsameren Speicher greifen könnte. Denn man erspart sich hier dann auch das Feintuning.

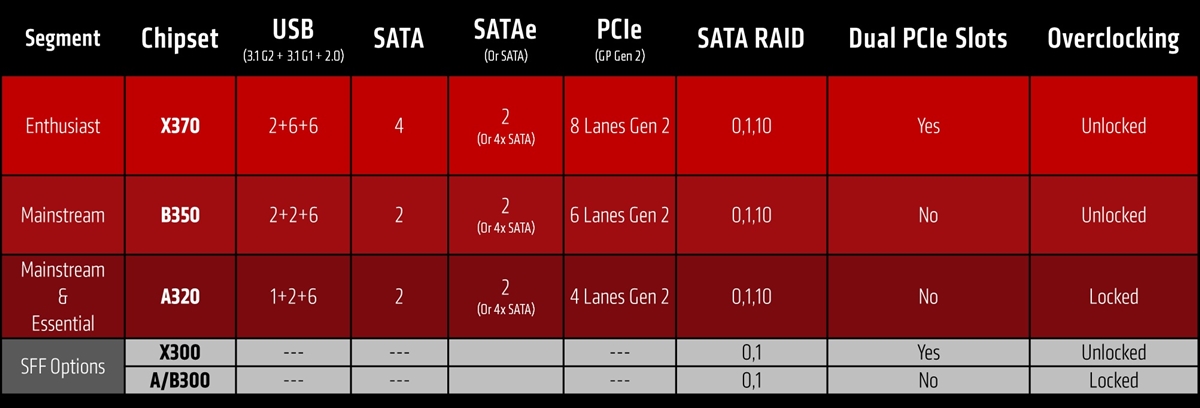

Welches Mainboard ist erforderlich?

Blicken wir die letzten Monate zurück, so hatten wir bereits einige Sockel AM4 Mainboards auf dem Prüfstand. Beschränkt haben wir uns dabei bislang auf den ATX-Formfaktor und die beiden Chipsätze B350 und X370. Darüber hinaus gibt es aber auch noch den A320 als Chipsatz sowie auch Mainboards in den anderen üblichen Größen µATX, Mini-ITX sowie sogar als E-ATX. Auch wenn die Auswahl an Hauptplatinen beim Sockel AM4 (84 Modelle gelistet) bei weitem nicht so stark überladen ist wie bspw. beim Sockel 1151 (~465 Modelle gelistet), kann man als Laie dennoch den Überblick verlieren. Die allgemeingültige Frage "welches Mainboard erforderlich" ist lässt sich zwar schwer allgemeingültig beantworten, wir wollen aber versuchen etwas Hilfestellung zu geben.

Zunächst stellt sich die Frage nach dem Formfaktor. Hier fällt aber die Entscheidung mit der Wahl des Gehäuses. Für besonders kleine Rechner gibt es jedoch nur eine geringe Auswahl an platinen. Gerade einmal sieben Mini-ITX Platinen sind aktuell erhältlich. Wir hatten von diesen zwar konkret noch keines im Test, aber die beiden ASUS und Biostar Derivate dürften dem von uns verwendeten ROG Strix X370-F Gaming und dem getesteten Biostar Racing X370GT7 zumindest des BIOS und der Software betreffend sehr ähnlich sein. Nachfolgend noch eine Übersicht der aktuell von uns getesteten AMD AM4 Mainboards:

▪ Test: ASUS ROG Strix X370-F Gaming

▪ Test: Biostar Racing X370GT7

▪ Test: MSI X370 XPower Gaming Titanium

Welchen Chipsatz brauche ich?

Hat man sich also für einen Formfaktor (bzw. ein Gehäuse) entschieden, folgt die Auswahl des Chipsatzes. Die folgende Grafik liefert die prägnanten Unterschiede zwischen den aktuellen Chipsätzen des Sockels. Wie man unschwer erkennt, ist der X370 der Top-Unterbau. Der B350 steht diesem aber eigentlich nicht in vielen Aspekten nach. Die Anschlussvielfalt ist nur geringfügig eingeschnitten. Lediglich der Multi-GPU Betrieb wird hier nicht offiziell unterstützt bzw. nicht in einer X8/X8 Konfiguration bereitgestellt. Hat man dies nicht vor, sollte man sich die Unterschiede der Platinen genau angucken und abwägen, ob es wirklich ein X370 Mainboard sein muss.

Beispielsweise existiert zu unserem Testsystem Mainboard auch ein etwas beschnittenes ROG Strix B350-F Gaming. Bei einem Preisunterschied von ~70€ sind manche fehlende Features oder Anschlüsse evtl. zu verkraften. Einer der tiefergreifenderen Unterschiede behandelt den nächsten wichtigen Aspekt.

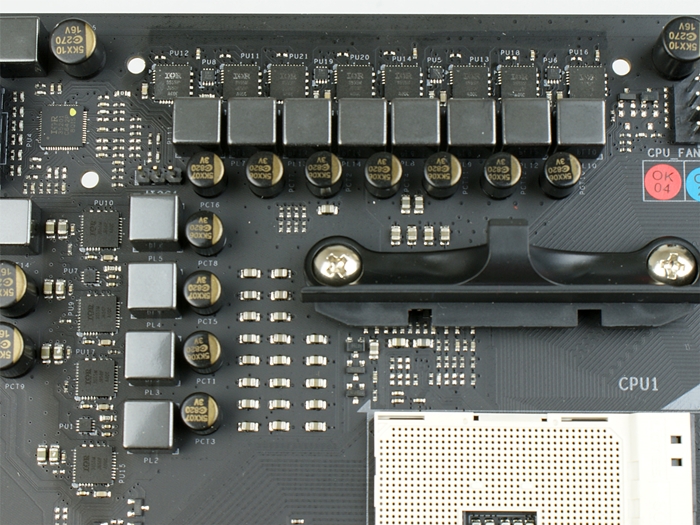

Welchen Spannungsaufbau brauche ich?

Die Mainboardhersteller bewerben ihre Platinen oft mit eine großen Anzahl von Phasen. Hier gilt es aber etwas aufzupassen, da sich der Spannungsaufbau bei AMD AM4 aus zweich Bereichen zusammensetzt, welche die Hersteller gerne einfach summieren. Grundsätzlich braucht man aber, insofern man kein Übertakten vorsieht, eigentlich nicht besonders groß auf den Spannungsaufbau zu achten. Beinahe alle aktuellen Mainboards (zwei Ausnahme von AsRock sind uns bekannt) haben auch die Freigabe für 95W TDP CPUs und damit auch für den dicksten Prozessor in Form des Ryzen 7 1800X. Wichtiger wird die Betrachtung, wenn man Overclocking betreiben möchte. Möglich ist dies mit Mainboards mit Chipsatz B350 oder X370. Erfahrungsgemäß werden die X370 Platinen mit einer großzügigeren Spannungsversorgung ausgestatett.

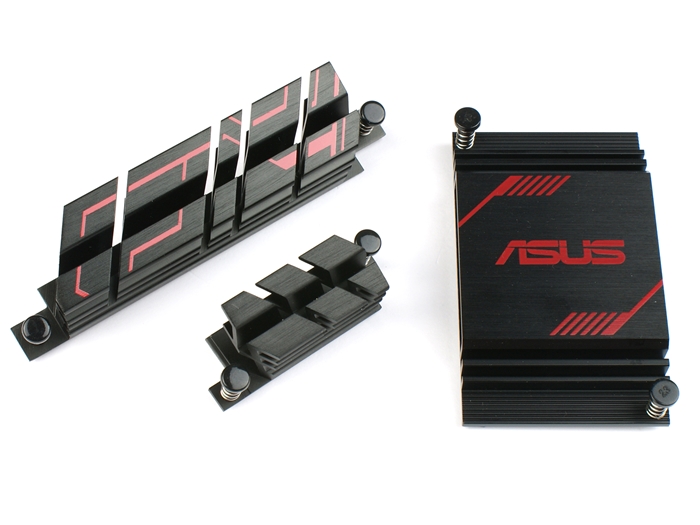

Redet man von der Qualität des Aufbaus, geht es zumeist um die Hersteller des Controllers sowie der MOSFETS. Auch hier braucht man sich keine besonderen Sorgen machen. Dies sieht man am Beispiel des MSI X370 XPower Gaming Titanium sehr gut. Hier ist der Spannungsaufbau eigentlich sehr großzügig, aber die Komponenten nicht unbedingt der High-End Klasse zuzuordnen. Die Unterschiede sind hier dann in den höheren Verlusten der Spannungswandler zu finden, welche aber von den sehr großzügigien Kühlkörper kaschiert werden. Den Fokus würden wir nämlich genau hier drauf legen: Die Kühlkörper.

Bestes Beispiel ist hier das ASUS Prime B350-Plus, welches einen hochwertigen Aufbau vorweist, mit geringeren Verlusten, aber auch nur sehr spatanische Kühlkörper einsetzt. Das MSI B350 Tomahawk hingegen hat wieder etwas verlustreichere Spannungswandler, aber auch deutlich massivere Kühlkörper. Um etwas den negativen Klang aus diesen Erläuterungen zu schwichtigen, sei noch gesagt, dass die aktuellen Ryzen CPUs allesamt sozusagen eine Taktgrenze (bei normalen OC) aufweisen. Wesentlich mehr als 4GHz und eher weniger sind mit allen Kernen möglich. Setzt man das Spannungsmaximum zudem auf die von AMD vorgegebene 24/7 Spannung von 1,35V, sollten den meisten Spannungswandlern noch nicht die Puste ausgehen.

Da die Einführung von Ryzen 2000 aber kurz bevor steht, werden hier die Würfel wieder neu geworfen. Denn es lässt sich keine Aussage darüber treffen, ob AMD bei der effizienten Auslegung der Ryzen 1000 bleibt oder aber auch mehr Leistung freilässt. Gleiches gilt für die Übertaktbarkeit an sich.

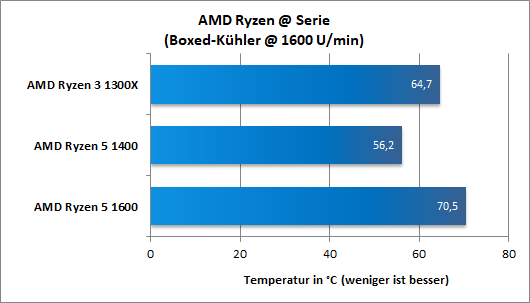

Wie groß muss der Kühler ausfallen?

Bei den Technikvorzügen hatten wir aufgelistet, dass der IHS mit dem Silizuim Die verlötet ist. Wir haben uns also zur Aufgabe gemacht, ob hier wirklich ein Vorteil durch entstanden ist bzw. vorliegt. Dazu haben wir die Prozessoren einmal mit den Serienkühler aka Boxed-Kühler und einmal mit einem einfachen Single-Tower an die Leistungsgrenze gebracht.

Die Belastung des Prozessors übernimmt Prime 95 v26.6 (In-place large FFTs), ein forderndes Belastungsprogramm, welches eine recht gleichbleibende Belastung der CPU bietet. Der Prozessor wird 15 Minuten lang belastet, am Ende der Belastungszeit wird die Temperatur der CPU durch den Ryzen Master ermittelt. Die Steuerung der Lüfter realisieren wir extern über die Reeven Four Eyes Touch. Die im Gehäuse verbauten Lüfter (ein 140mm und zwei 200mm) werden alle auf 600 U/min fixiert. Die am Kühler verbauten Lüfter regeln wir ebenfalls auf einen Festwert von 1000 U/min herunter. Nur beim Boxed-Kühler setzen wir eine Drehzahl von 1600 U/min an, da dieser nur über einen 92mm Lüfter verfügt. DIe Geräuschkulisse ist dabei immer noch sehr erträglich bzw. nicht höher als beim H5.

Aus den in den Testläufen ermittelten Daten errechnen wir dann die Temperatur der CPU in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur. Um realistische Werte "wie man es gewohnt ist" zu bekommen, wurden in den Tabellen jeweils 22 Grad Celsius Umgebungstemperatur hinzugerechnet. Somit sind die Angaben in den Tabellen Grad Celsius Angaben. Natürlich ist auch eine solche Datenmenge nicht vor Messtoleranzen gefeit und so sind Schwankungen, im Bereich von 0,5 Grad Celsius bei den gemessenen Temperaturen möglich. Neben den Temperaturen beim Basistakt, haben wir alle CPUs auch noch einmal mit einem moderaten OC versehen und die Temperaturen hiermit aufgezeichnet.

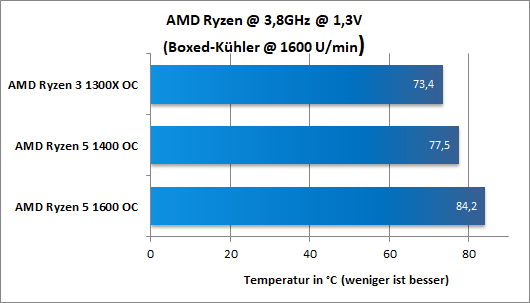

Boxed-Kühler

Den Anfang in diesem kurzen Test macht der jeweilige Boxed-Kühler der CPUs. Da wir leider keinen AMD Wraith zur Hand hatten, fehlt der Rzyen 7 1700X hier noch zunächst. Aber auch die einfacheren Kühler sollten schon zeigen, was die Verlötung für einen Vorteil bietet. Bis zum Ryzen 5 1600 werden zwei vreschiedene Kühlermodelle beigelegt. Während Ryzen 3 1300X und Ryzen 5 1400 einen reinen Aluminium Kühler erhalten, ist beim Ryzen 5 1600 in die Aluminium-Finnen ein Kupferkern eingebracht.

Die Montage der Boxed-Kühler erfolgt mittels der original Backplate. Dazu müssen zunächst die beiden entfernt werden und kann anschließend den Kühler aufsetzen und verschrauben. Wärmeleitpaste ist hier auch bereits aufgetragen, wir haben jedoch wieder zur Arctic MX-4 gegriffen zu besseren Vergleichbarkeit mit dem anderen Lühler.

Außerdem unterscheiden sie sich optisch auch durch die Höhe. Die Lüfter wirken identisch, der des größeren Kühlers dreht aber auch etwas höher bei gleicher Einstellung. Die Spannung haben wir nicht ausgelotet, sondern einfach eingestellt. Eventuell wäre noch weniger möglich gewesen, wodruch man niedrigere Temperaturen erreichen würde. Ein kurzer Test zeigte, dass 0,05V Unterschied bereits fast 10K ausmachen können.

Wie man sieht, kann sogar etwas OC mit den kleinen Top-Blowern betrieben werden. Mehrkosten sind also nicht unbedingt nötig. Bei der Lautstärke sind die 92mm Lüfter auch eher unauffällig. Der Klang ist höher und weniger brummig als bei einem 120mm oder 140mm Lüfter und daher subjektiv nicht so störend. Wirklich laut ist der Lüfter aber selbst bei 2000 U/min erstaunlicherweise nicht.

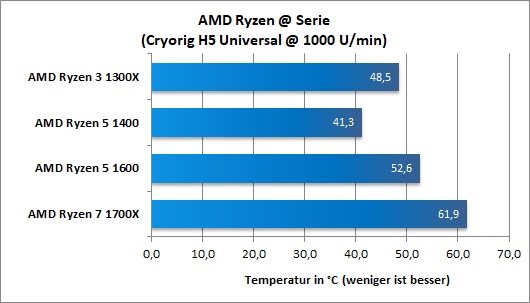

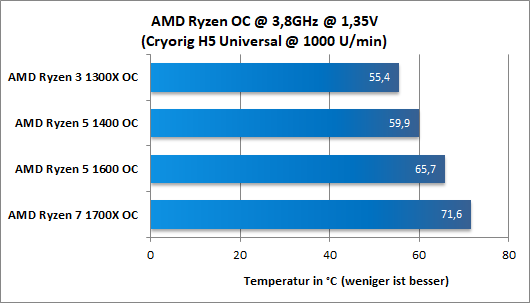

Cryorig H5 Universal

Als weiteren Probanden haben wir uns für den Cryorig H5 Universal entschieden, da dieser mit 4 Heatpipes und 140mm Lüfter einen einfachen Kühler darstellt und damit auch vergleichbar mit anderen, günstigen Einstiegskühlern ist. Betrieben wurde der Lüfter mit 1000 U/min. Somit wäre noch Luft nach unten, aber auch nach oben vorhanden. Die Spannung haben wir diesmal mit 1,35V etwas höher angelegt, da wir mehr Last simulieren wollten. Und auch der Ryzen 7 1700X ist hier nun auch vorzufinden.

Dieser Test zeigt eigentlich sehr eindeutig, dass AMDs Ryzen sehr gnädig mit Kühlern ist. Selbst ein Kühler mit moderater Leistung reicht vollkommen aus, um den Achtkerner mit 3,8GHz stabil zu betreiben.

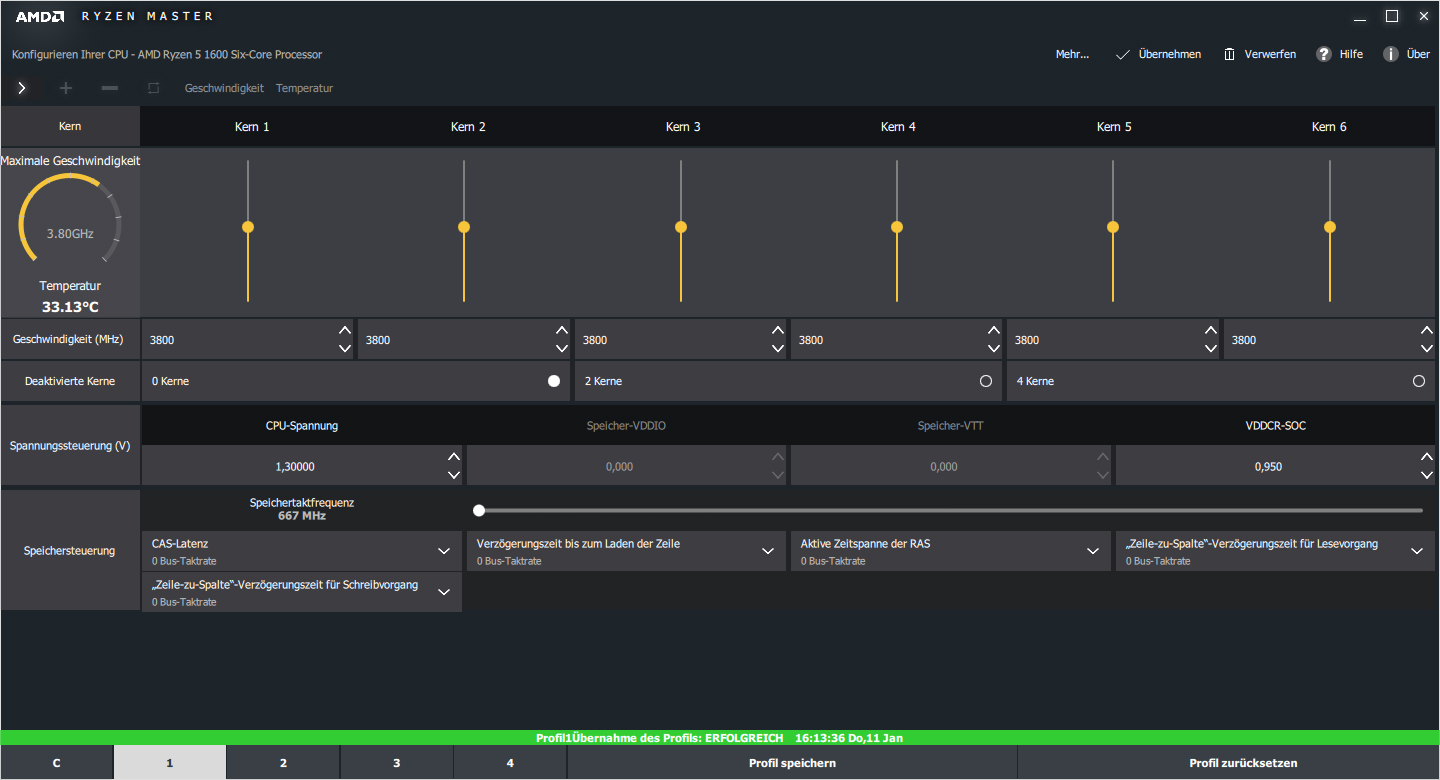

Was bringt Übertaktung?

Beim Übertakten von AMD Ryzen CPUs kann man verschiedene Wege gehen. Man kann ganz klassisch über das BIOS Einstellungen vornehmen, wobei manche Hersteller auch hier bereits Profile hinterlegen, teilweise auch über die Software der Hersteller im Windows-Betrieb oder aber durch das hauseigene Übertaktungs-Tool AMD Ryzen Master, ebenfalls in Windows. Das Vorgehen ist insgesamt aber sehr simpel, denn viele Parameter braucht man nicht unbedingt verändern.

Natürlich muss man für höhere Taktraten eine passende Spannung finden, welche einen stabilen Betrieb ermöglicht. Der andere Weg wäre, dass man die AMD Vorgabe von 1,35V einstellt und den maximal stabilen Takt ermittelt. Hier hat aber jeder seine eigenen Präferenzen. Wir haben uns für einen Takt entschieden, welcher durch so gut wie jede Ryzen CPU bei moderater Spannung erreicht werden sollte. Alle folgenden Ergebnisse wurden daher mit einem Allcore-Takt von 3.800MHz ermittelt. Der Arbeitsspeicher lief dabei auf 3.200MHz.

Spiele-Benchmarks

Counter-Strike: Global Offensive

Playerunknown's Battlegrounds

Rocket League

Ashes of Singularity

3D Mark Firestrike

3D Mark Time Spy

Anwendungen und synthetische Tests

Corona 1.3

LuxMark CPU OpenCL

Cinebench R15 ST / MT

7-ZIP

WinRAR

Dolphin CPU Benchmark

HEVC Decode Benchmark

Fazit - abschließende Worte

Die Tests haben gezeigt, dass selbst der kleine Vierkerne ohne SMT noch immer eine gute Figur abgibt. Egal ob Spiele oder Anwendungen, die Distanz zu den großen Modell wird niemals extrem. Natürlich muss man hier aber auch beachten, dass man mit besserer Grafikkarte dann evtl. doch auch in das sogenannte CPU-Limit rennt. Mit der verwendeten RX 580 wurde dies eigentlich nicht erreicht. Für kleine Systeme, welche zum gelegentlichen Zocken genutzt werden, ist ein Ryzen 3 oder kleiner Ryzen 5 eine gute Wahl.

Liegt der Fokus aber auch vermehrt auf dem Produktiven Einsatz, so sollte man schon mindesten zum Ryzen 5 1600 greifen. Die zusätzlichen Kerne machen sich schon hier bemerkbar. Noch besser schneidet natürlich der Ryzen 1700X ab. Die Lücke zwischen den einzelnen CPUs lässt sich aber auch durch leichtes Übertakten wieder beinahe schließen. Da das OC bei Ryzen wirklich simpel ausfällt, können wir nur dazu raten, sich kurz damit zu befassen. Gerade auch in Hinsicht auf die Kühlung, welche hier nicht so extrem ausfallen muss, muss man nicht mit mehr Kosten rechnen.

Was die sogenannte Speicherproblematik des Sockel AM4 betrifft, konnten wir hoffentlich auch etwas Licht ins Dunkel bringen. Einen wahnsinnigen Leistungsschub bringt das übertakten des Speichers nicht. Messbar sind die Unterschiede schon, aber es dürfte nicht der Fall existieren, wo z. B. aus nicht spielbar auf einmal spielbar wird. Bei der aktuellen Speicherpreisen, fällt uns eine Empfehlung zu noch schnellerem RAM etwas schwer. Noch vor einem Jahr hätten wir auf jeden Fall dazu geraten. Mehr Leistung erzielt man aber eher durch das Übertakten des Ryzen selber. Vor allem dann, wenn man nicht zu einem X Modell greift. Für das zweite Quartal 2018 wurde bereits Ryzen 2 bzw. die Threadripper-Modelle der zweiten Generation angekündigt. Es darf also gespannt gewartet werden wie es weiter geht.

Weitere interessante Berichte und News:

▪ News: AMD Ryzen 2000-Serie für April - Threadripper 2000-Serie für den Sommer 2018 angekündigt

▪ News: AMD korrigiert die Preise der Ryzen 1000-Serie nach unten

▪ News: AMD VEGA soll dieses Jahr ein Refresh erhalten