Das MSI MEG B550 Unify ist das teuerste B550 Mainboard des Herstellers, was sich auch in vielen Punkten bzw. Funktionen wiederspiegelt. Nennen kann man hier die Spannungsversorgung, das Layout, die Netzwerkanbindung, die Audio-Lösung und vieles mehr. Dass das eher dezente Board auch für Overclocker geeignet ist, zeigt das Geschwister-Modell Unify-X, welches nur zwei RAM-Bänke besitzt und auch besonders hohe Arbeitsspeicher-Geschwindigkeiten fahren soll. Hier soll aber erstmal das vorliegende Sample genauer untersucht werden.

Das MSI MEG B550 Unify ist das teuerste B550 Mainboard des Herstellers, was sich auch in vielen Punkten bzw. Funktionen wiederspiegelt. Nennen kann man hier die Spannungsversorgung, das Layout, die Netzwerkanbindung, die Audio-Lösung und vieles mehr. Dass das eher dezente Board auch für Overclocker geeignet ist, zeigt das Geschwister-Modell Unify-X, welches nur zwei RAM-Bänke besitzt und auch besonders hohe Arbeitsspeicher-Geschwindigkeiten fahren soll. Hier soll aber erstmal das vorliegende Sample genauer untersucht werden.

Die Unify-Serie von MSI siedelt sich im Sortiment des Herstellers immer recht weit oben an, was man auch daran erkennt, dass sie der MEG-Serie (= MSI Enthusiast Gaming) angehören. Aber auch beim Preis schlägt sich das meistens direkt nieder. Mit ~250 € gehört das MSI MEG B550 Unify mit zu den teuersten B550-Brettern und ist damit auch zum Teil deutlich kostspieliger als Platinen mit X570-Chipsatz. Das MSI MEG X570 Unify kostet bspw. auch nur 30 € mehr. Das liegt aber auch daran, dass das Mainboard aktueller ist und neuere Komponenten erhalten hat, aber auch bei der Austattung eher klotzt, statt kleckert.

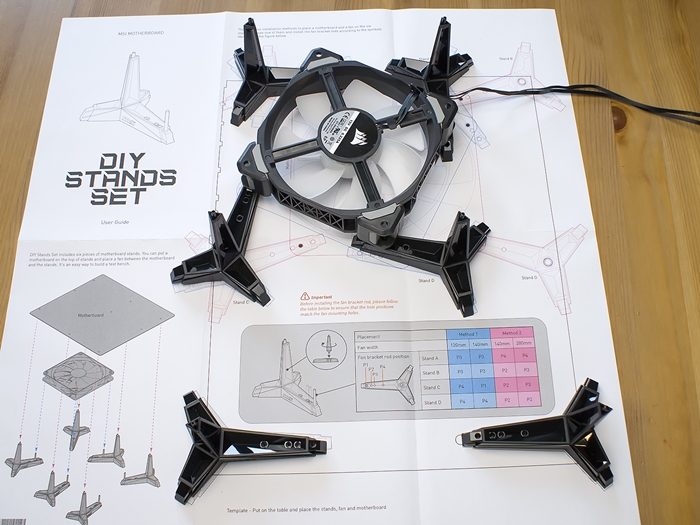

Das größte Merkmal der Serie ist dabei aber, dass man auf dem PCB selbst keine LEDs verbaut (außer Diagnose LEDs) und die Farbe Schwarz das Design dominiert. Dadurch wirken die Boards sehr hochwertig, was auch am hohen Einsatz an Aluminium liegt. Kunststoff-Blenden findet man auf dem vorliegenden Exemplar nämlich auch keine. Beim Liferumfang zeigt sich dann aber auch die Ausrichtung der Platine. Enthalten ist neben den üblichen Kabeln und Verlängerungen sowie der WLAN-Antenne nämlich auch mehrere Aufsteller, welche zusammen wie ein flexibler Benchtable fungieren.

Um sie zu nutzen, müssen sie zunächst zusammengeschraubt werden. Dem DIY-Stands-Set liegt eine Anleitung bei, welche zugleich auch ein Muster vorgibt, wie man die Ständer einzusetzen hat. Der Clou soll hier nämlich sein, dass man einen Lüfter auf den Füßen auflegen kann, sodass das Mainboard auch von unten gekühlt wird. Insgesamt schon eine coole Idee, aber man hätte es auch gerne weglassen und dafür den Preis etwas tiefer ansetzen können.

Die Spezifikationen

Die folgende Tabelle vergleich das MSI MEG B550 Unify mit dem MSI MEG X570 Unify. Wie man sehen kann, muss sich das vermeintlich kleinere Board nicht verstecken und kann in vielen Punkten sogar die bessere Ausstattung bieten. So gibt es bspw. nicht nur mehr Spannungs-Phasen, sie sind auch kräftiger und direkt ausgeführt. Zudem kann das B550 Modell einen M.2 Slot und zwei SATA-3-Buchsen mehr liefern. Mit insgesamt vier M.2 Steckplätzen sichert sich die Platine sogar die Krone aller AM4-Mainboards. Bei der Anzahl der USB-Anschlüsse muss es allerdings etwas zurückstecken, was auch am Chipsatz liegt. Zudem hat es keinen zusätzlichen DAC spendiert bekommen. WiFi 6 und 2.5 GbE Ethernet sind aber ebenfalls vorhanden.

| Das Mainboard im Überblick | ||

|---|---|---|

| Mainboard-Format | ATX | |

| Bezeichnung | MSI MEG B550 Unify | MSI MEG X570 Unify |

| Sockel | PGA AM4 | |

| Preis | ~ 250 € | ~ 280 € |

| Hersteller-Homepage | www.msi.de | |

| Chipsatz-Eckdaten | ||

| Chipsatz | AMD B550 | AMD X570 |

| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 bis zu 5100 MHz (OC) | 4x DDR4 bis zu 5000 MHz (OC) |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 128 GB | |

| SLI / CrossFire | - / 2-Way | 2-Way / 3-Way |

| Phasen | 14+2 (14 + 2) | 12+2 (6x 2 + 2x 2) |

| Stromanschlüsse | 2x 8-PIN 1x 6-Pin 1x 24-PIN-ATX | 2x 8-PIN 1x 24-PIN-ATX |

| Features-Keyfacts | ||

| PCI-Express | 1x PCIe 4.0 x16 (x16) 1x PCIe 3.0 x16 (x4) 2x PCIe 3.0 x1 | 3x PCIe 4.0 x16 (x16, x8, x4) 2x PCIe 4.0 x1 |

| Serial-ATA und M.2 | 6x SATA3 2x M.2 PCIe x4 Gen4/ SATA3 -2280/ 22110 1x M.2 PCIe x4 Gen4 -2280 1x M.2 PCIe x4 Gen3 -2280 | 4x SATA3 1x M.2 PCIe x4 Gen4 - 2242/ 2260/ 2280/ 22110 2x M.2 PCIe x4 Gen4/ SATA3 - 2242/ 2260/ 2280 |

| USB | 5x USB 3.2 Gen2 (4x I/O-Panel; 1x über Front Header) 2x USB 3.2 Gen1 (2x über Front-Header) 8x USB 2.0 (4x I/O-Panel; 4x über Front-Header) | 5x USB 3.2 Gen2 (4x I/O-Panel; 1x über Front Header) 6x USB 3.2 Gen1 (2x I/O-Panel; 4x über Front-Header) 6x USB 2.0 (2x I/O-Panel; 4x über Front-Header) |

| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 | - |

| LAN | 1x 2.5Gb LAN (Realtek RTL8125AG) | |

| WLAN | Wifi 6 (Intel AX200) | |

| Audio | Realtek ALC1220P 5x Analog (3,5mm Klinke) 1x Digital (Toslink) | Realtek ALC1220 ESS ES9018 DAC 5x Analog (3,5mm Klinke) 1x Digital (Toslink) |

| Fan-Header | 8x 4-Pin (PWM/DC) | 7x 4-Pin (PWM/DC) |

| Beleuchtung | 1x 4-Pin; 12V 2x 3-Pin; 5V 1x Corsair; 5V | |

| Sonstiges | Power- & Reset-Button (intern) Clear-CMOS-Button (extern) EZ Debug LEDs Diagnostic LED Bios Flashback Funktion LED Switch I/O-Blende integriert 4x M.2 Kühler | Power- & Reset-Button (intern) Clear-CMOS-Button (extern) EZ Debug LEDs Diagnostic LED Bios Flashback Funktion I/O-Blende integriert 3x M.2 Kühler |

Detailansicht / Features

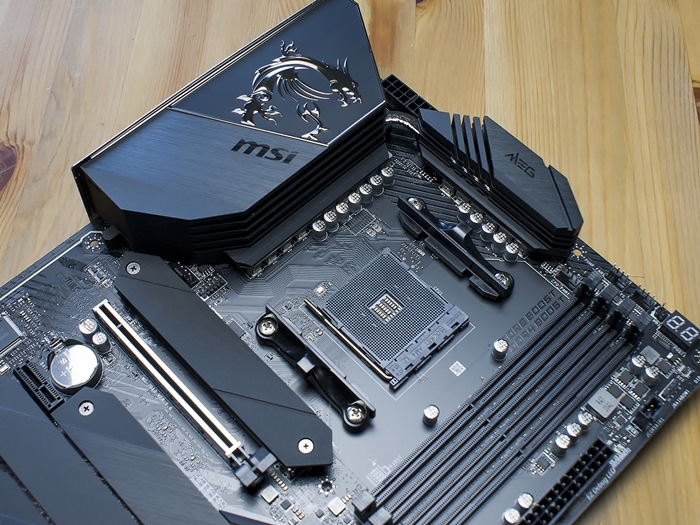

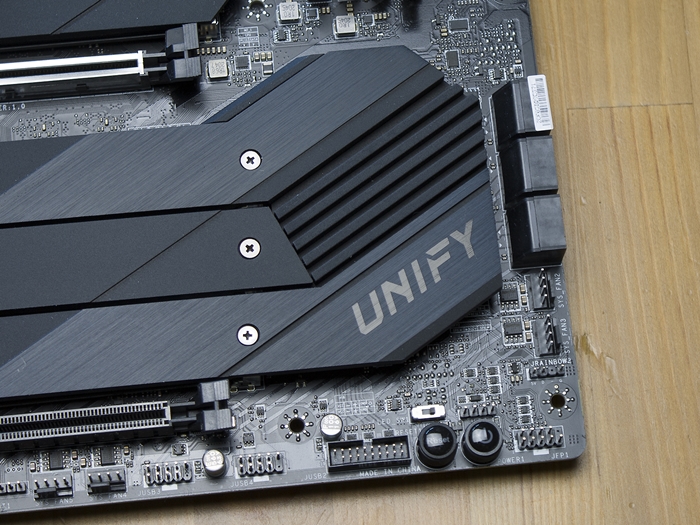

Das MSI MEG B550 Unify ist ein typischer Vertreter der Serie. Die Ähnlichkeit zu bspw. dem MSI MEG Z490 Unify ist extrem hoch. Insgesamt setzt der Hersteller auf die Farbe Schwarz und setzt nur ganz leiche Aktzente, indem die Oberfläche verschiedene Strukturen vorweist. So sind die Aluminium-Kühler zum Tei gebürstet und gestrahlt, aber alle schwarz eloxiert.

Die I/O-Blende besteht ebenfalls aus Aluminium und ist Teil des VRM-Kühlers. Hier hat es sich der Hersteller nicht nehmen lassen, das Markenzeichen, den Drachen, zu verewigen. Auch die Ähnlichkeit zum MSI MEG X570 Unify ist gegeben. Bei diesem thront jedoch ein Lüfter auf dem Kühler des Chipsatzes, was beim B550 Modell nicht der Fall ist. Grundsätzlich sind die Lüfter auf den X570-Mainboards von MSI unauffällig, aber so hat man eine Stelle weniger zu entstauben, ein bewegliches Bauteil weniger, das kaputt gehen kann und im Ernstfall auch eine Geräuschquelle weniger.

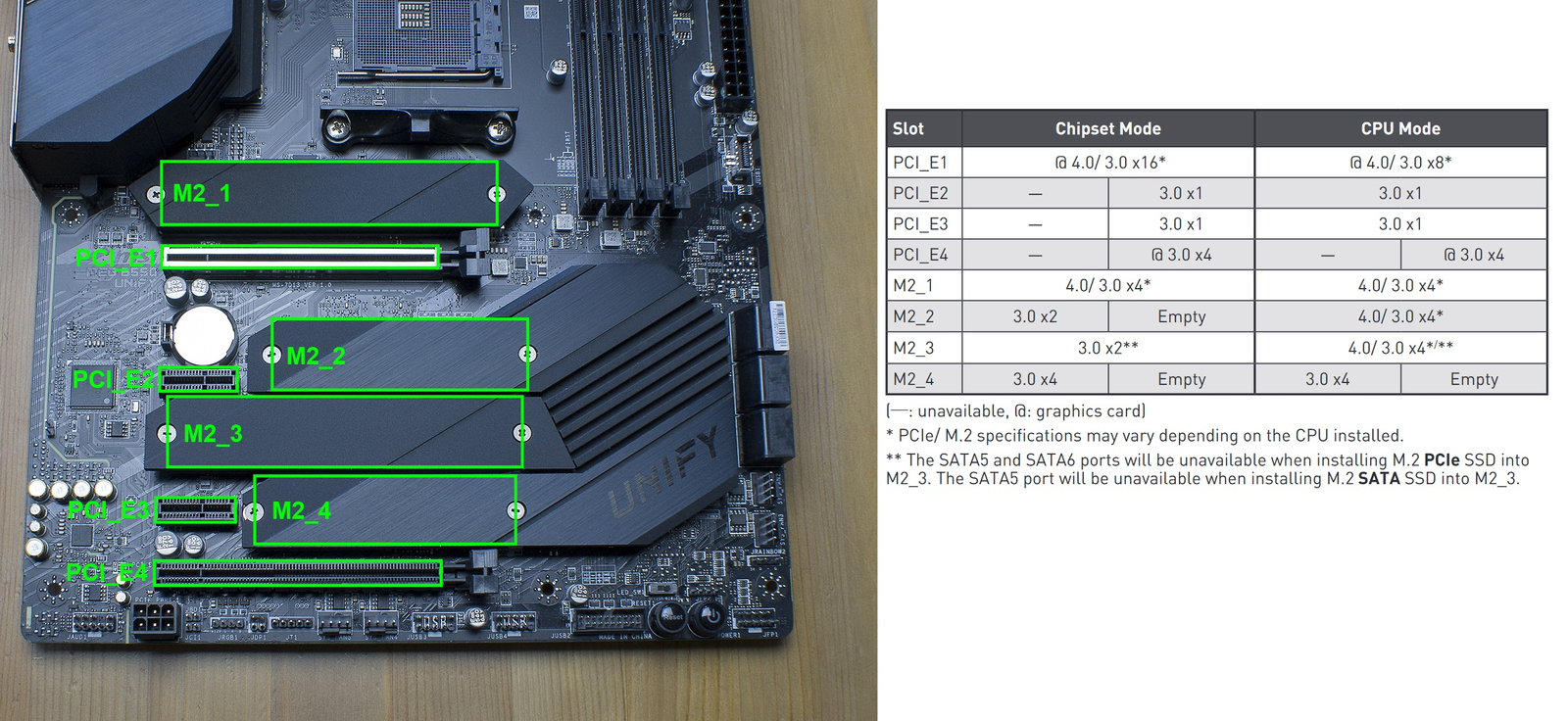

Interessant ist auf dem B550 Unify die Region unterhalb des AM4 Sockels. Man findet hier zwei PCIe x16 Slots, von denen der obere mit 16 Lanes an die CPU angebunden ist. Der Untere setzt nur vier Lanes und egal bei welcher CPU maximal mit Gen 3 Lanes um. Die M.2 Slots sind aber von besonderem Interesse. Denn vier Stück findet man nicht so schnell auf einem Mainboard wieder. Zudem verbaut der Hersteller für jede SSD einen Heatspreader auf Ober- und Unterseite. Wie diese angebunden sind, klären wir auf den folgenden Seiten. Denn der Hersteller hat sich hier eine clevere Lösung einfallen lassen, sodass CPU und der B550-Chip genügend Lanes zur Verfügung haben. Zur Erinnerung, der B550 selbst liefert keine PCIe 4.0 Lanes und insgesamt auch weniger als der X570.

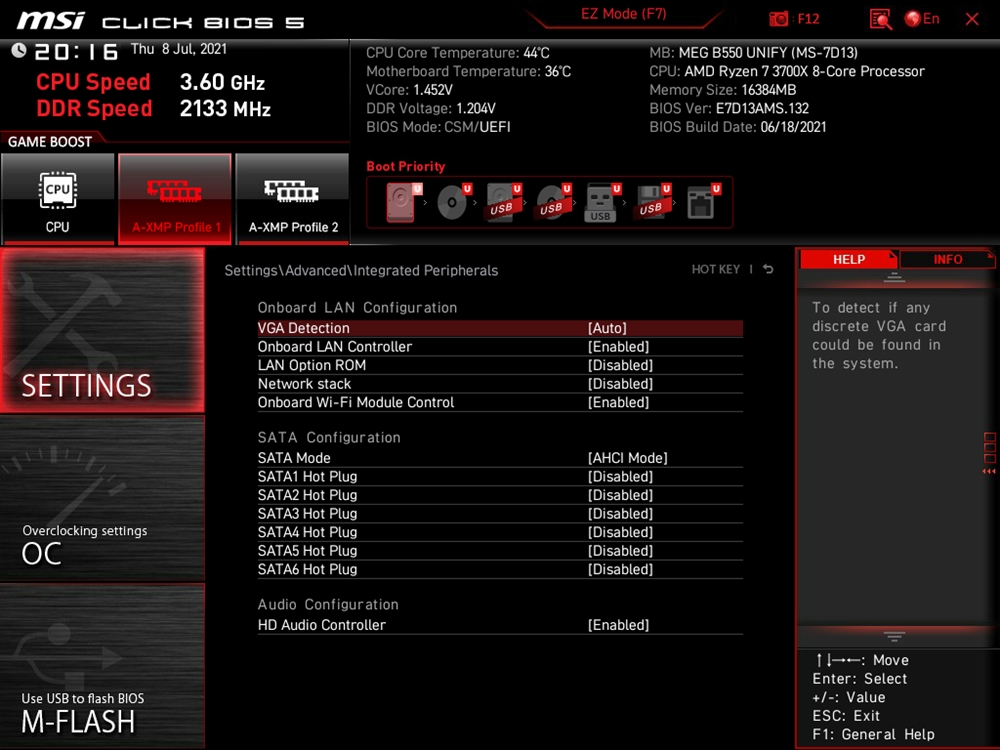

Am I/O-Panel sieht man ein klein wenig, dass "nur" der B550 Chipsatz verbaut ist, denn es gibt zwar gleich viermal USB 3.2 Gen2, aber kein USB 3.2 Gen1. Das liegt daran, dass der Chipsatz davon nicht so viele liefern kann. Dafür gibt es noch einmal viermal USB 2.0. Für Netzwerke stehen WiFi 6 via Intel AX200 bereit sowie 2.5 GbE via Realtek RTL8125B. Die Sound-Ausgabe erfolgt mittels Realtek ALC1220P, welcher im Gegensatz zum X570 Unify aber keinen DAC zur Seite gestellt bekommt. Für ein Overclocking-Board typisch, gibt es auch einen Cmos-Clear Button und auch die Bios Flashback Funktion darf natürlich nicht fehlen.

Detailansicht / Features

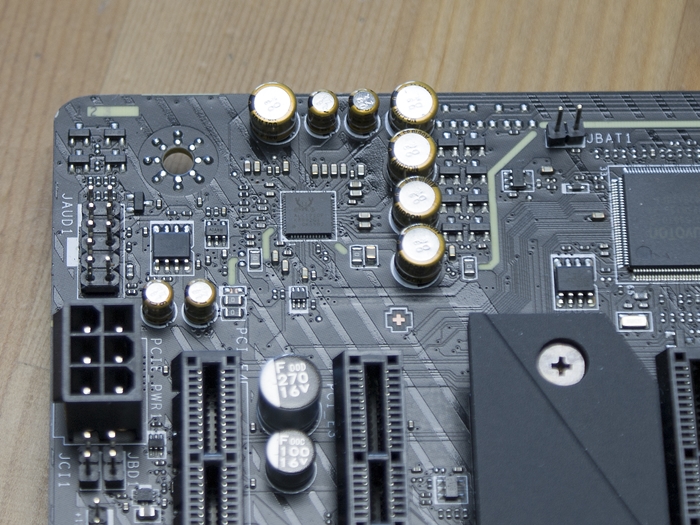

Bei der Spannungsversorgung hat der Hersteller eine wirklich hochwertige Lösung zusammengestellt. Als Controller kommt der XDPE132G5C von Infineon zum Einsatz. Der Hersteller selbst bewirbt den 16-Phasen PWM-Controller damit, dass dieser 500 bis 1000A und mehr bereitstellen kann. Die Phasen werden dabei direkt angesteuert, können aber auch im Dual-Rail betrieben werden. Auf dem MSI MEG B550 Unify arbeitet er aber als 14+2 Controller. An jedem PWM-Ausgang hängt ein TDA21490 MOSFET, welcher ebenfalls von Infineon stammt. Die sogenannten OptiMOS Power Stages beinhalten bereits Treiber sowie Low- und High-Side MOSFETs. Sie liefern bis zu 90A, sodass insgesamt 1440A geliefert werden können, wovon 1260A für die VCore genutzt werden können. Energie wird über zwei EPS-Stecker bezogen, sodass hier auch kein Flaschenhals vorliegen sollte. Für die PCIe-Slots wurde zudem am unteren Rand noch eine 6-Pin PCIe-Buchse aufgelötet. Ob es diese wirklich braucht, sei mal dahingestellt.

Die MOSFETs arbeiten zwar auch ziemlich effizient, aber dennoch braucht es bei einem Overclocking-Mainboard eine starke Kühlung. MSI verzichtet hierbei auf einen Lüfter und setzt stattdessen auf eine hohe Masse. Dies wird erreicht, indem beide VRM-Kühler mit einer Heatpipe verbunden werden und der linke sich bis über das I/O-Panel erstreckt. Wie man sehen kann, liegen die Kühler auch auf den Spulen auf. Auf der Rückseite kommt zudem eine kleine Platte zum Versteifen und Wärmeabfuhr zum Einsatz.

Für den Sound sorgt der Realtek ALC1220P Audio-Codec. Dieser kann immer noch als der beste Codec auf aktuellen Mainboards betrachtet werden. Es gibt zwar auch schon einen Realtek ALC4080 (siehe bspw. MSI MPG Z590 Gaming Carbon WiFi), dieser nutzt aber einfach nur eine andere Anbindung und ist auch nicht besser. Dem ALC1220P stellt der Hersteller einen Kopfhörerverstärker von TI zu Seite. Einen DAC für das Front-Panel, bspw. von ESS Sabre, findet man hingegen nicht. Insgesamt ein guter Sound-Ausbau, aber auch nichts besonderes für ein High-End-Mainboard.

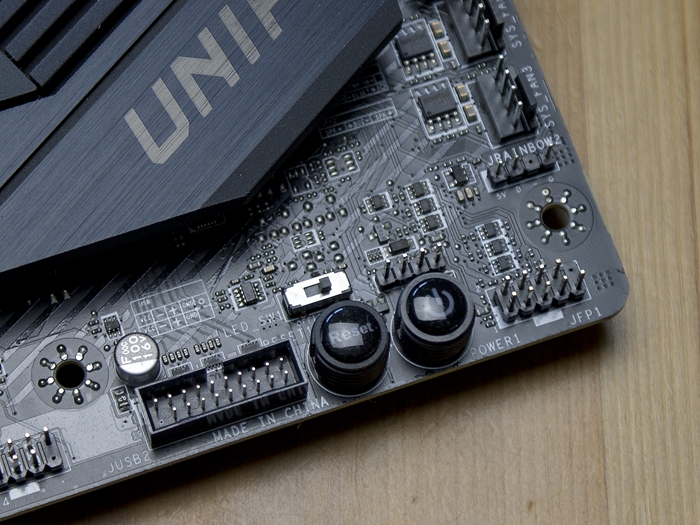

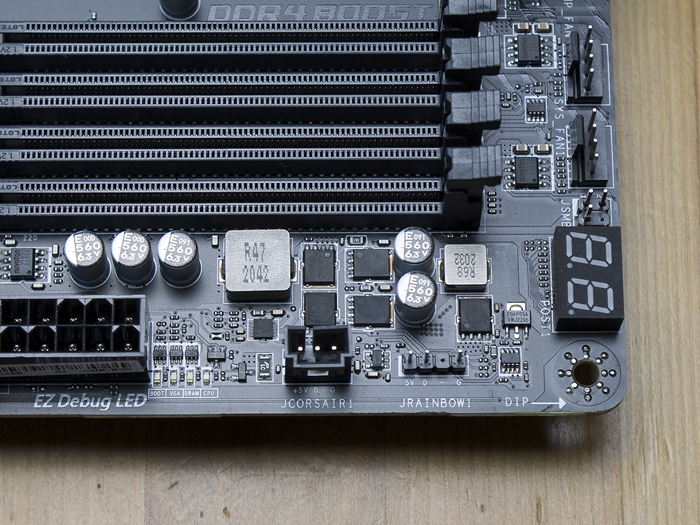

Echte OC-Funktion in Form von Schaltern findet man nicht wirklich vor. Es gibt lediglich einen Reset- und Power-Button, was für den Betrieb auf einem DIY-Stand-Set schon Sinn ergibt. Weitere Schalter für bspw. einen Slow-Mode gibt es aber nicht. Dafür haben wieder die Diagnose-LEDs auf die Platine gefunden. Interessant ist auch, dass der LED-Schalter verbaut ist, mit welchem die (A)RGB-Header deaktiviert werden können. Denn auch wenn keine Beleuchtung integriert ist, so kann man welche mittels Headern ergänzen, sogar auch hier mit dem Corsair-Header.

Die I/O Konfiguration des MSI MEG B550 Unify

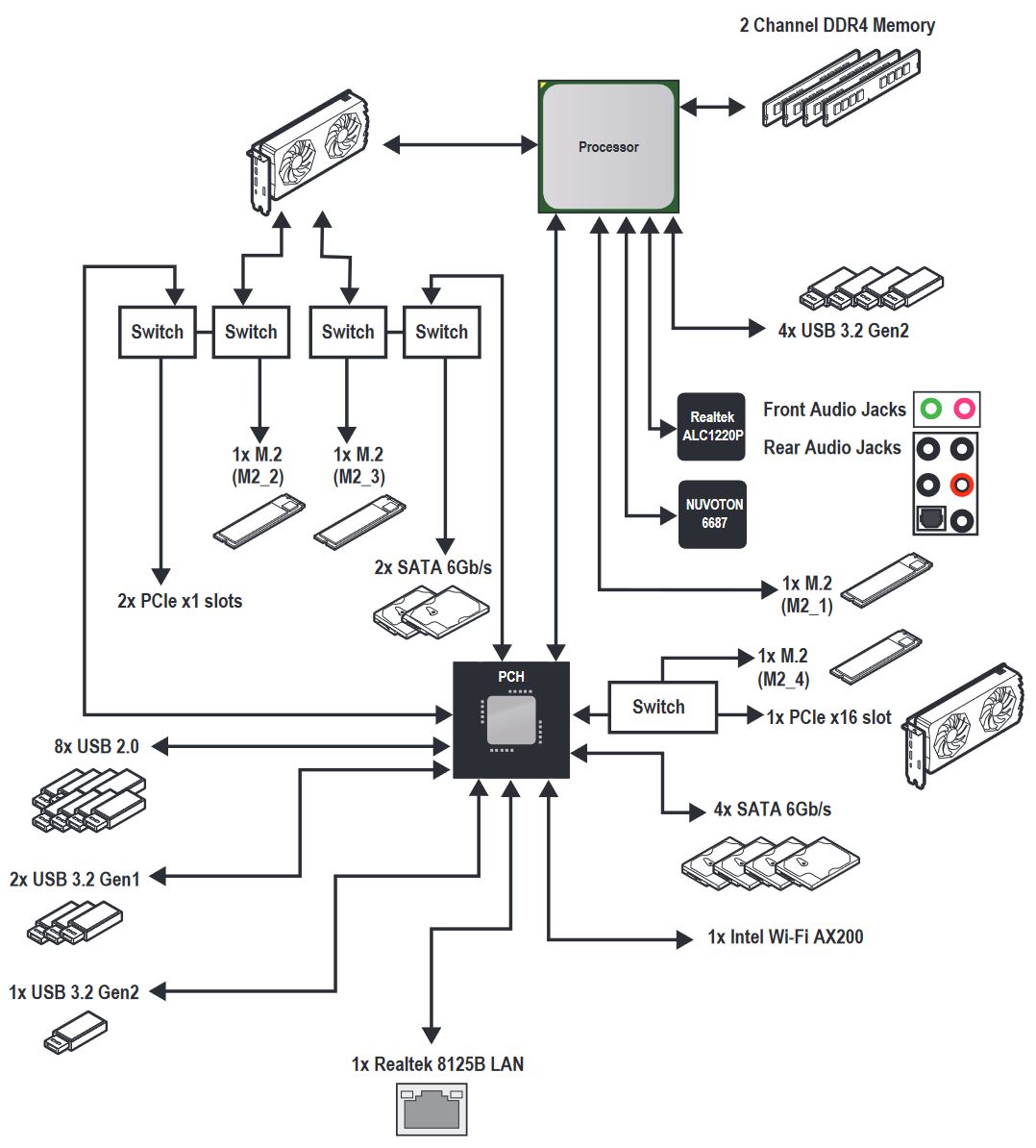

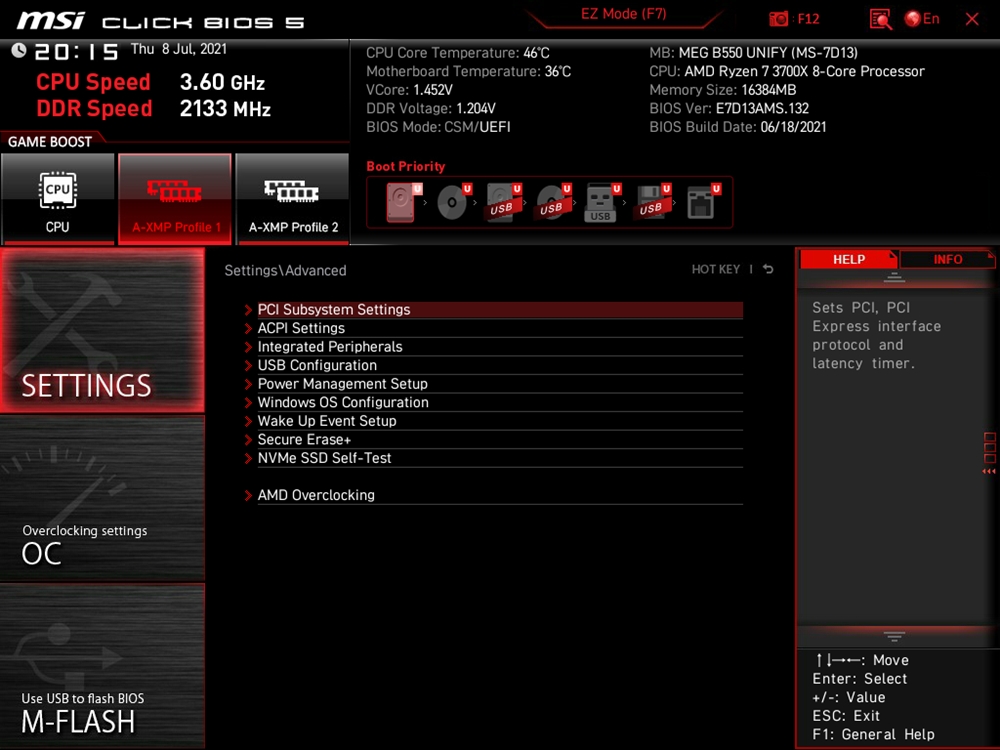

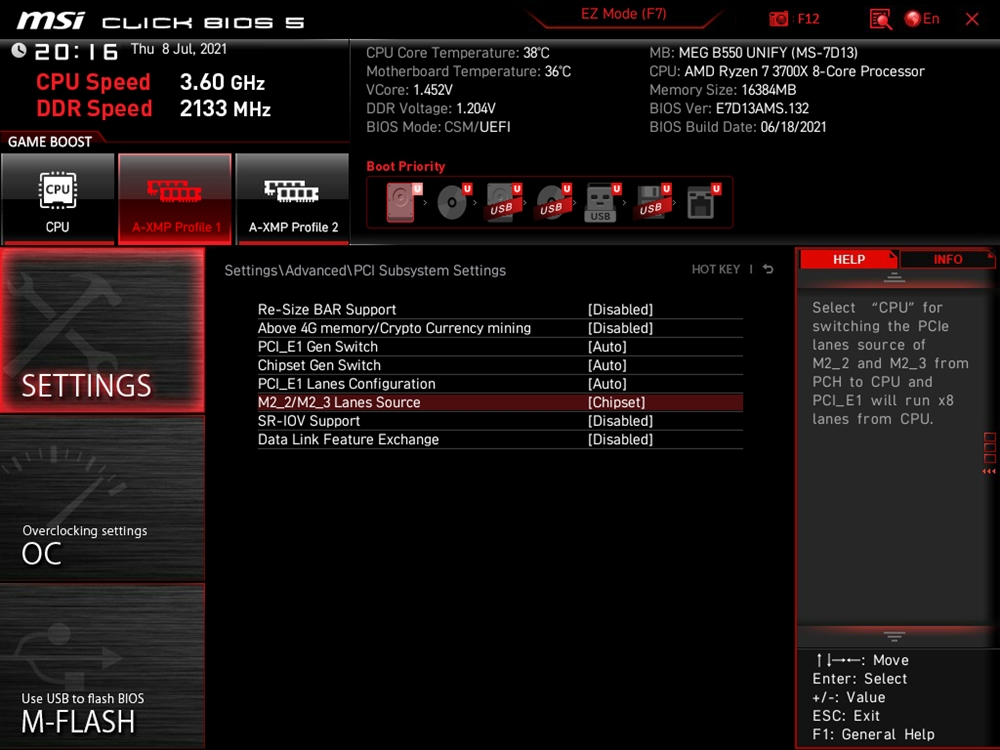

Wie man auf der folgenden Grafik erkennen kann, ist die Aufteilung der Anbindungen auf dem MSI MEG B550 Unify schon etwas komplizierter. Das liegt unter anderem daran, dass der Hersteller für die M.2 Steckplätze einen CPU- und Chipsatz-Modus zum Auswählen hat sich einfallen lassen. Was es genau damit zu tun hat, wird weiter unten erklärt.

Die beiden erwähnten Modi lassen sich im Bios einstellen. Beim Chipsatzmodus werden die beiden PCI x1 Steckplätze deaktiviert um die beiden mittleren M.2 Steckplätze nutzen zu können. Zusätzlich deaktivieren sich die SATA-3-Buchsen 5 und 6, wenn man eine PCIe SSD in den dritten Slot steckt. Bei einer SATA-SSD nur Buchse 5. Beim CPU Modus werden die 16 Lanes der CPU aufgeteilt in 8+4+4. Dann bleiben die beiden PCIe x1 Slots erhalten und zusätzlich kann man dann drei PCI 4.0 x4 SSDs verbauen. Die Grafikkarte läuft dann aber nur noch mit acht Lanes. Hier muss man also selbst Prioritäten setzen bzw. genau überlegen, welche SSD-Generation man verbauen will. Egal welcher Modus aktiv ist, der untere x16 Steckplatz und M.2 Slot teilen sich immer vier Lanes vom Chipsatz. Hier gilt also immer entweder oder. In der Summe lassen sich am B550 Unify somit vier PCIe x4 SSDs und vier SATA3-SSDs gleichzeitig betreiben.

Interne Anschlüsse in der Übersicht

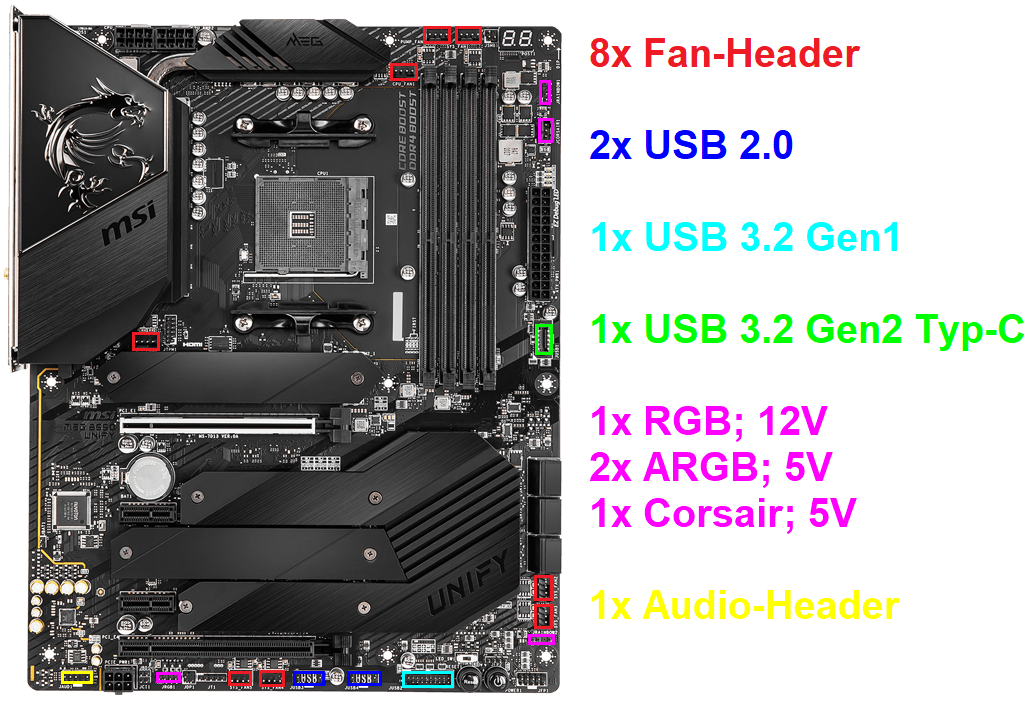

An den internen Anschlüssen wurde beim B550 Unify auch nicht gespart. Insgesamt acht PWM/DC-Fan-Header verteilen sich gleichmäßig auf der Platine. Hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Auch die RGB-Anschlüsse verteilen sich gut, ob diese bei diesem Mainboard aber überhaupt braucht, steht auf einem anderen Blatt. Die USB-Anschlüsse sind in Lage und Anzahl normal. In der Summe ein gutes Layout ohne Kritik.

Testsystem im Überblick

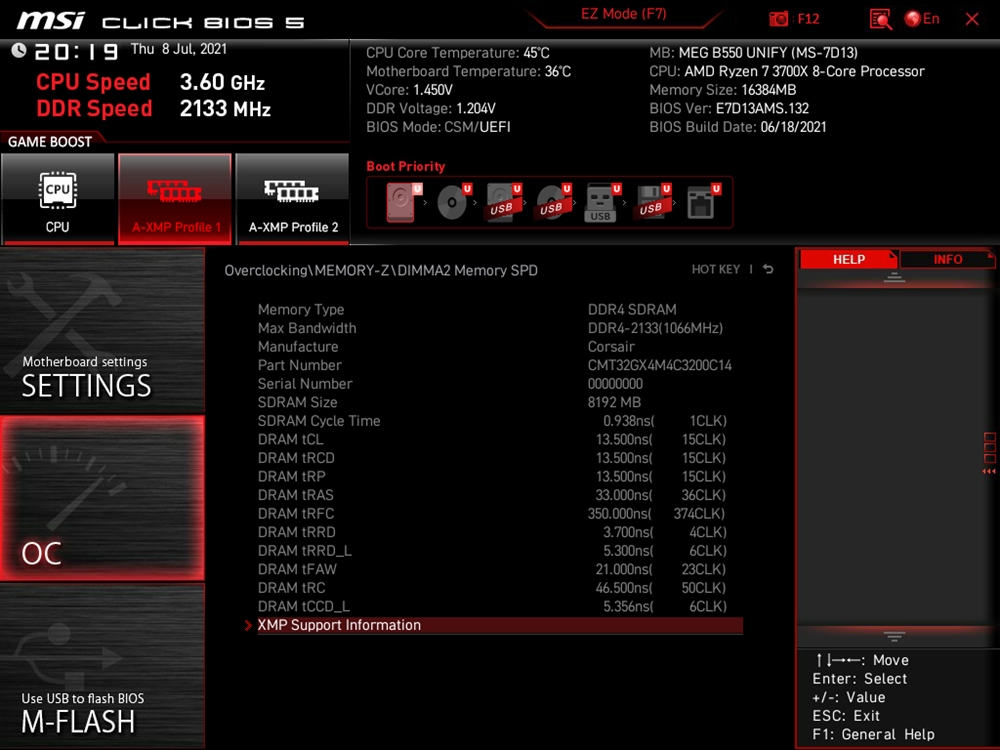

Für die Tests der Platinen mit AMD X570 Chipsatz haben wir uns für einen leicht anderen Ansatz entschieden. Und zwar wird das System statt auf einem Benchtable im NZXT H710 verbaut. Dies hat den Grund, dass wir so realistischer das Verhalten der verbauten Lüfter kontrollieren können. Weiterhin wird als Netzteil das NZXT E850 mit CAM-Unterstützung eingesetzt, da dieses eine direkte Kontrolle des Verbrauchs erlaubt. Um den Brettern auf den Zahn zu fühlen wird ein AMD Ryzen 7 3700X (Retail) eingesetzt, welcher im Serienzustand mit bis zu 4,4 GHz takten soll. Die NZXT Kraken X62 mit 280mm Radiator soll dafür sorgen, dass dieser auch erreicht wird. Damit man auch die Übertaktbarkeit in Sachen RAM nachvollziehen kann, wird der Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3200 CL14 verwendet, welcher auf dem ASUS ROG Maximus XI Gene 4600 MHz erreichte, also einen gewissen Spielraum zulässt.

Bei den Laufwerken werden ebenfalls sehr schnelle Vertreter der jeweiligen Zunft eingesetzt. Das System wird auf der Patriot Viper VPN100 1TB (PCIe 3.0 x4) aufgesetzt. Begleitet wird sie von der Corsair MP600 mit ebenfalls 1TB (PCIe 4.0 x4) um die höhere Bandbreite austesten zu können. An den externen Anschlüssen werden weiterhin der Corsair Voyager GTX mit 128GB und die Sandisk Extreme 900 Portable mit 480GB verwendet.

| AMD AM4 Testsystem | ||

| Prozessor | AMD Ryzen 7 3700X |     |

| Mainboard | MSI MEG B550 Unify | |

| Storage | Patriot Viper VPN100 1TB Corsair MP600 1TB | |

| Kühlung | NZXT Kraken X62 | |

| RAM | 2x 8GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3200 | |

| Netzteil | NZXT E850 | |

| Grafikkarte | MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X | |

| Gehäuse | NZXT H710 | |

| Betriebssystem | Windows 10 | |

Software

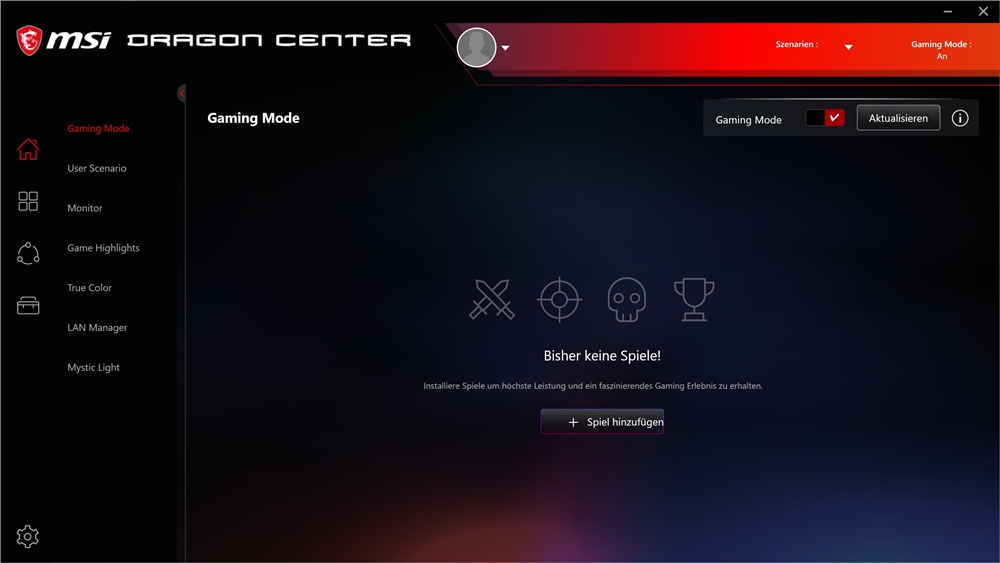

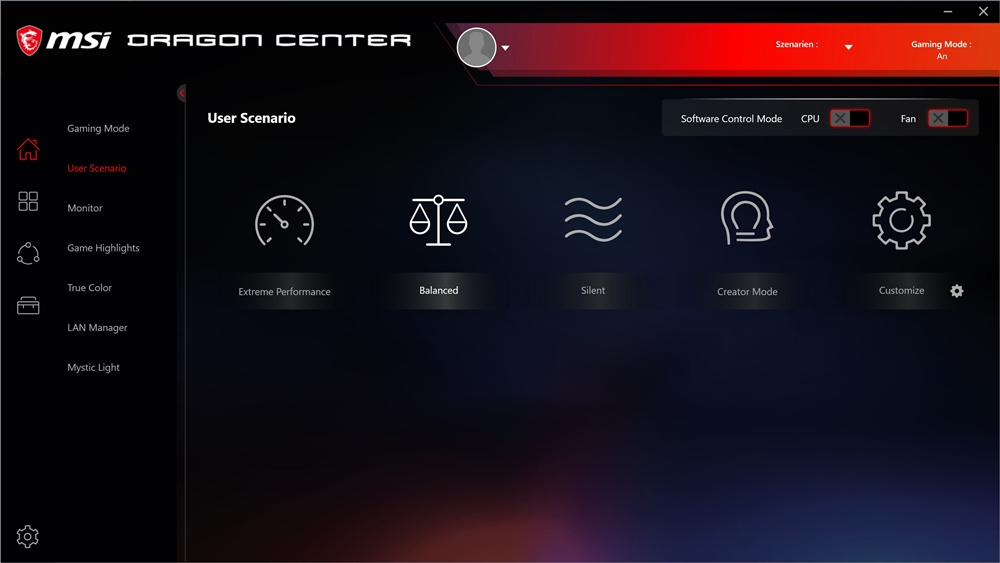

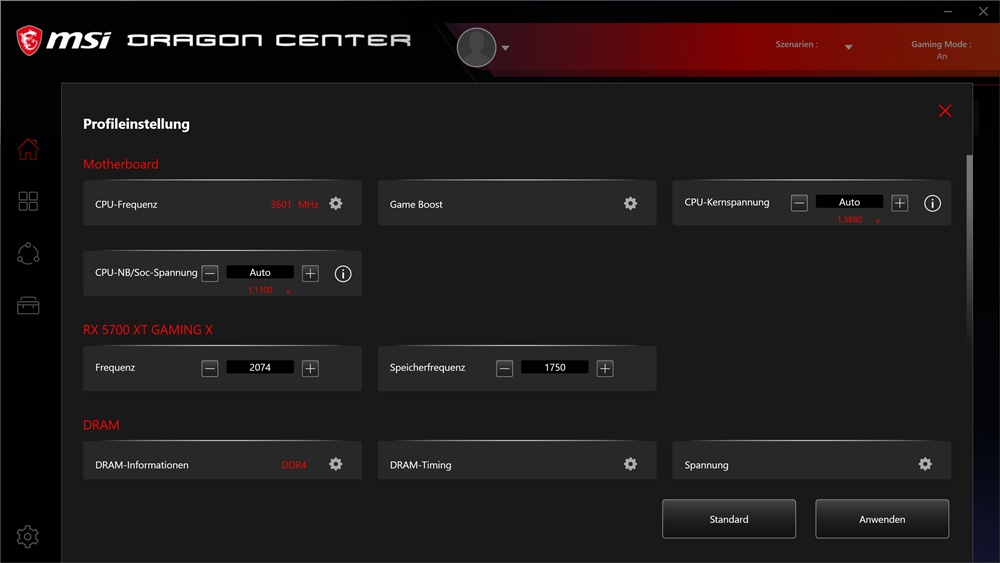

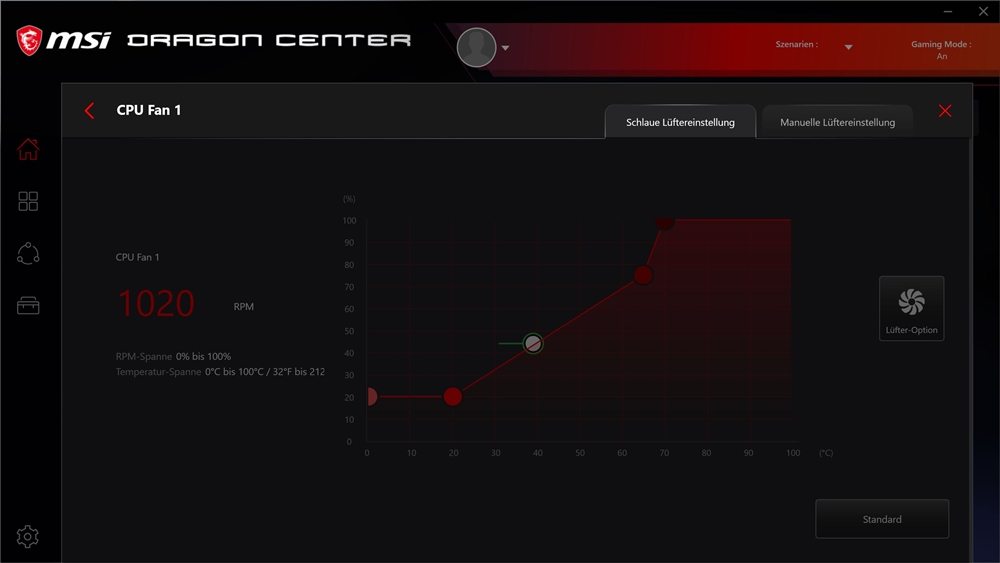

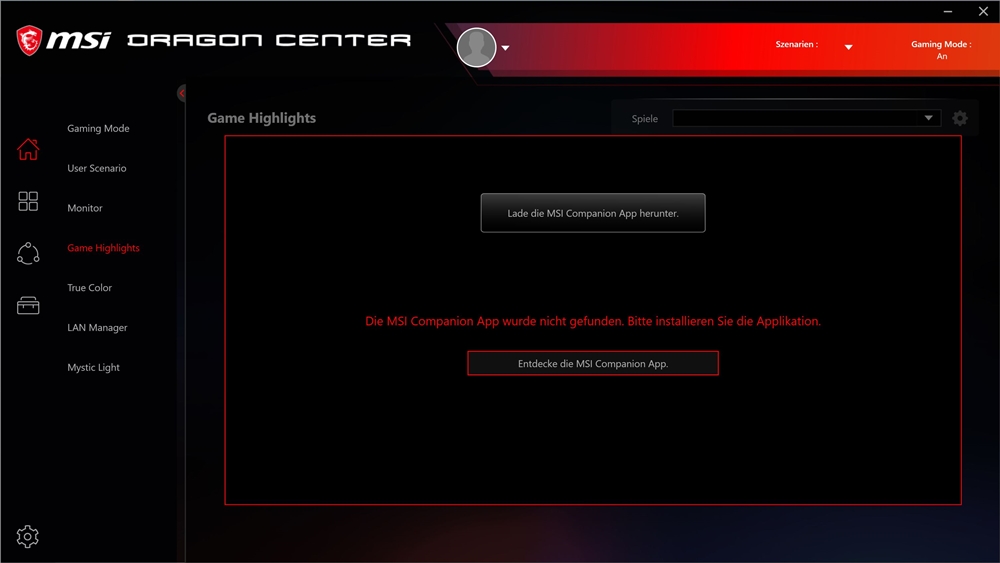

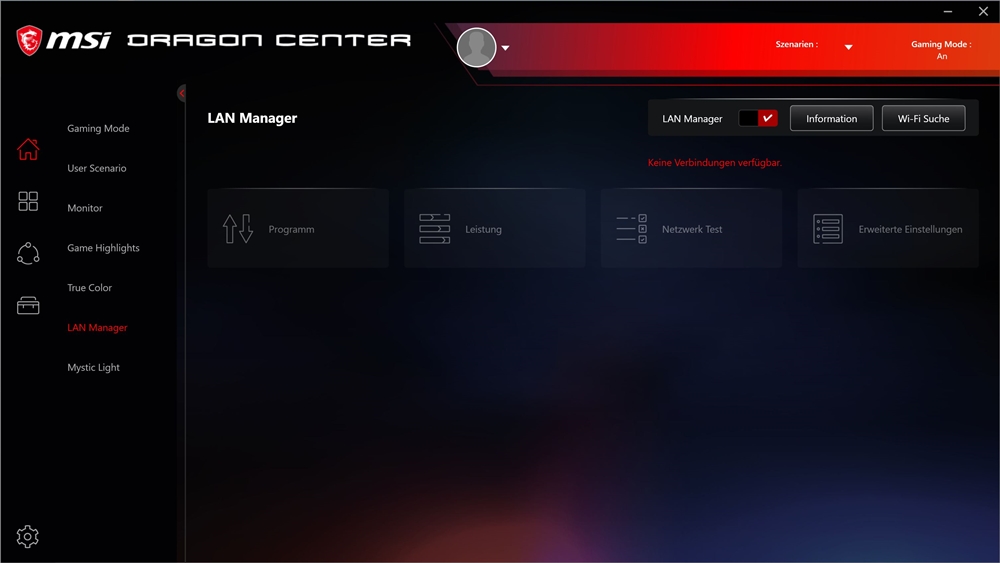

Als Software kommt das Dragon Center zum Einsatz. Hier zeigt sich, dass MSI den Creator Mode wohl jetzt auch bei den Gaming-Platinen eingefügt hat und diesen nicht mehr nur den sogeannten Workstation-Boards vorenthält. Ansonsten gibt es keine Überraschungen in der Software. Es lässt sich wie immer etwas an den Einstellungen der CPU feilen, die Lüftersteuerung lässt sich hier konfigurieren und auch die Beleuchtung kann hier eingestellt werden. Zudem lässt sich das Netzwerk überwachen und etwas optimieren.

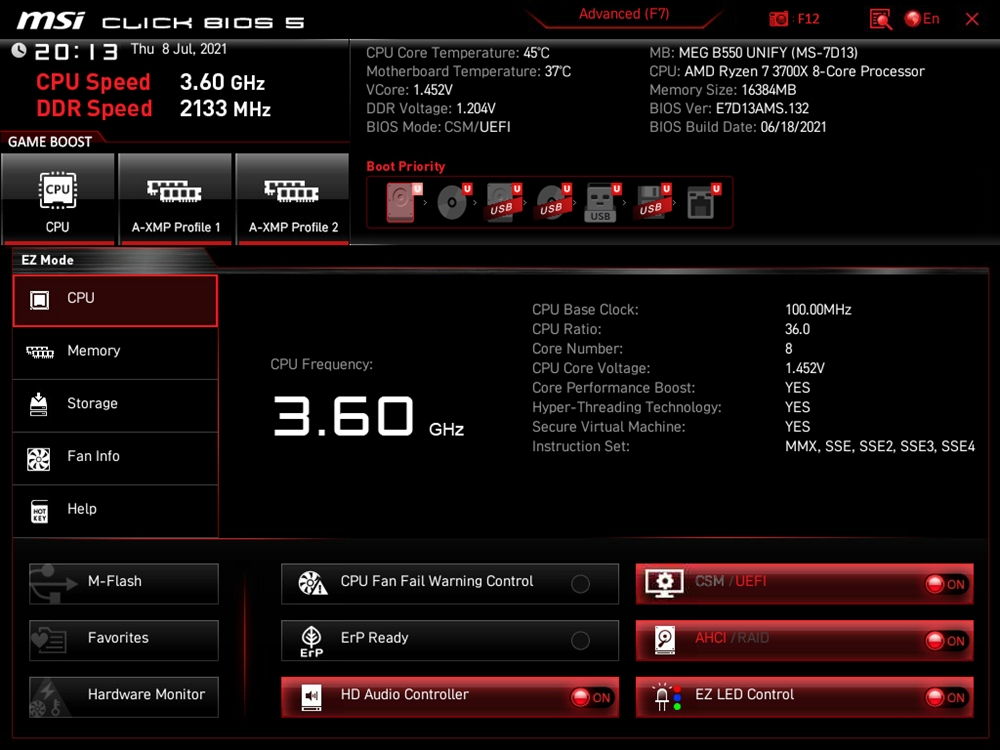

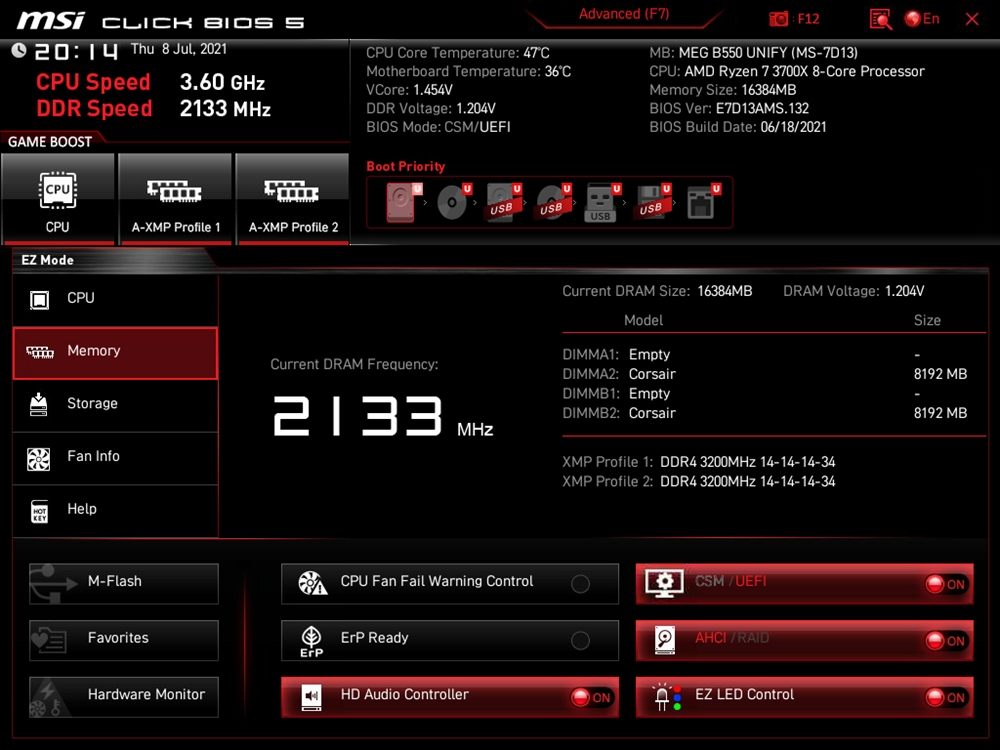

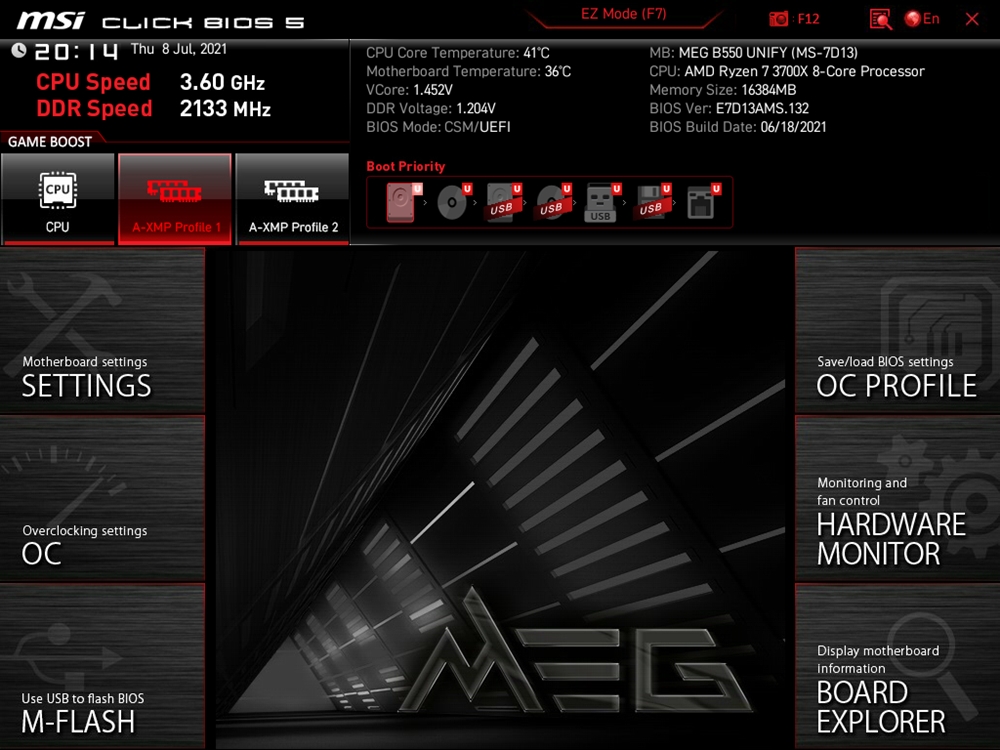

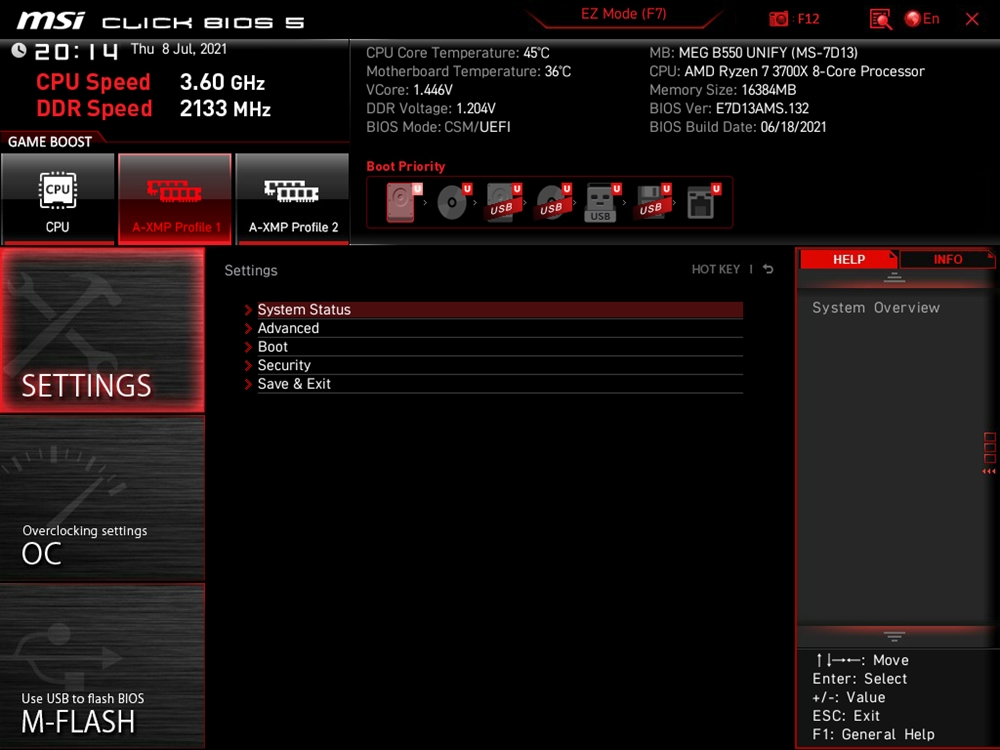

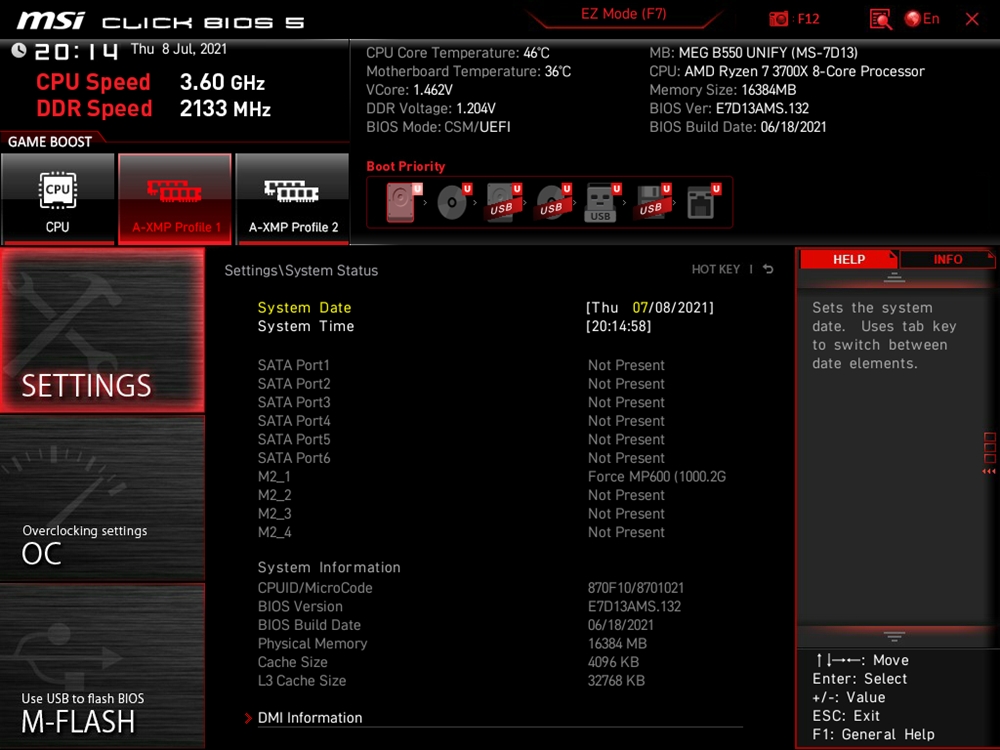

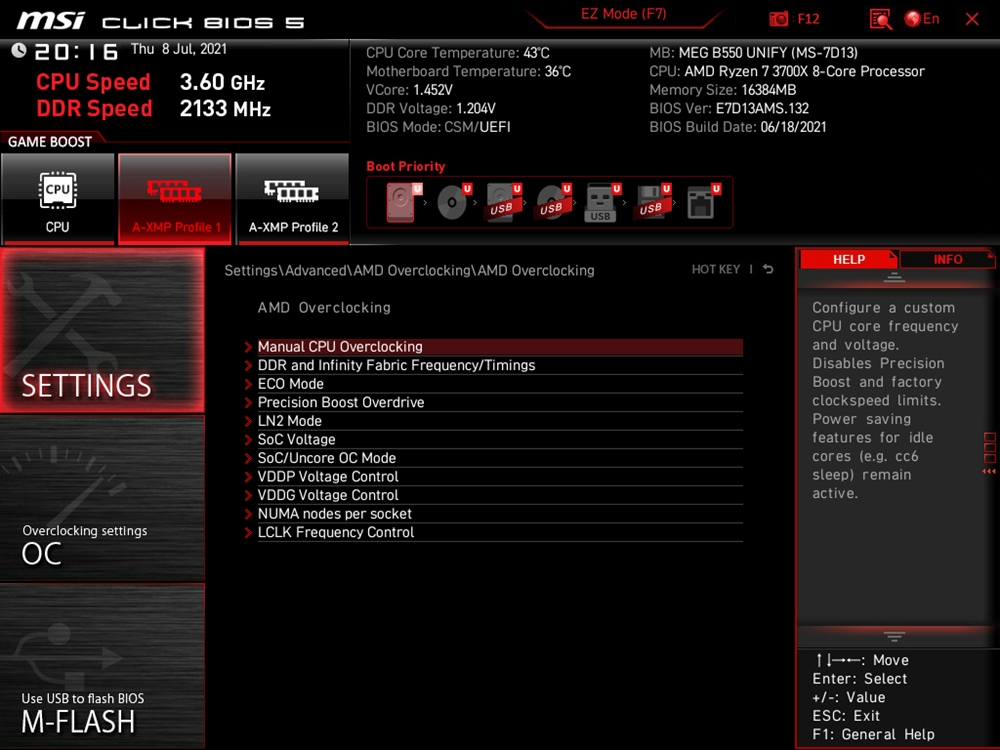

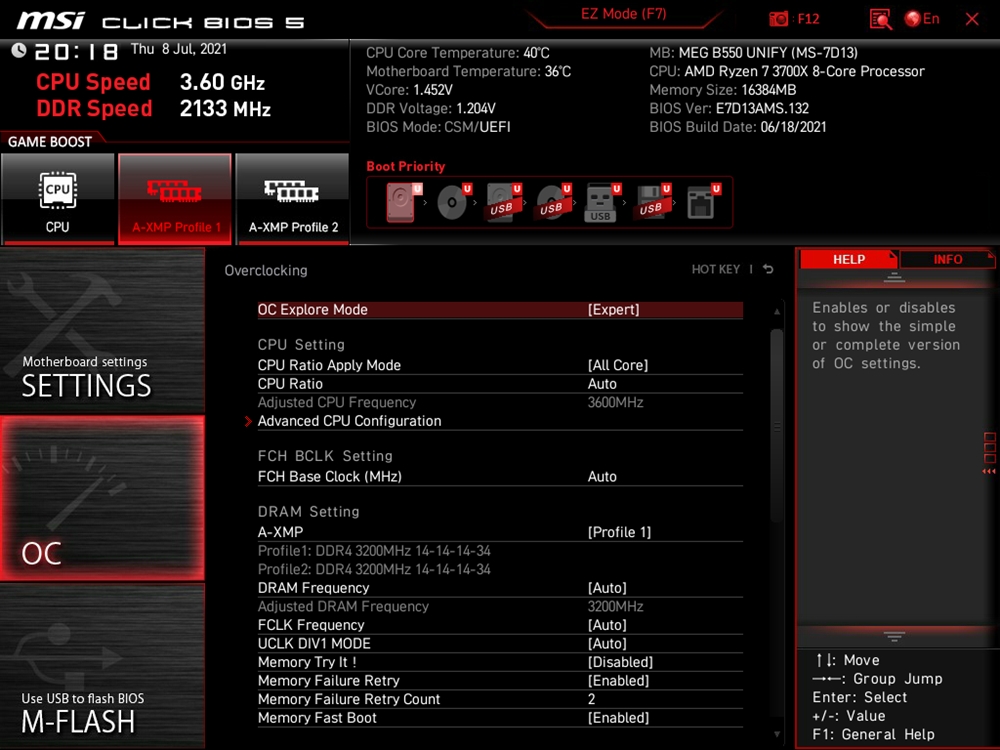

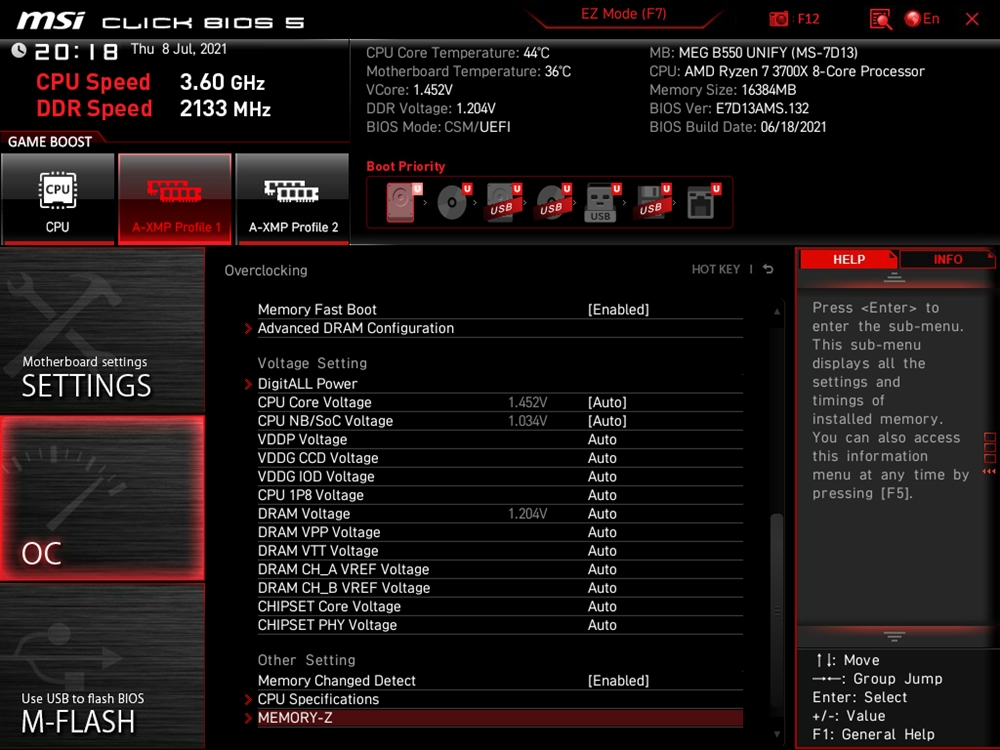

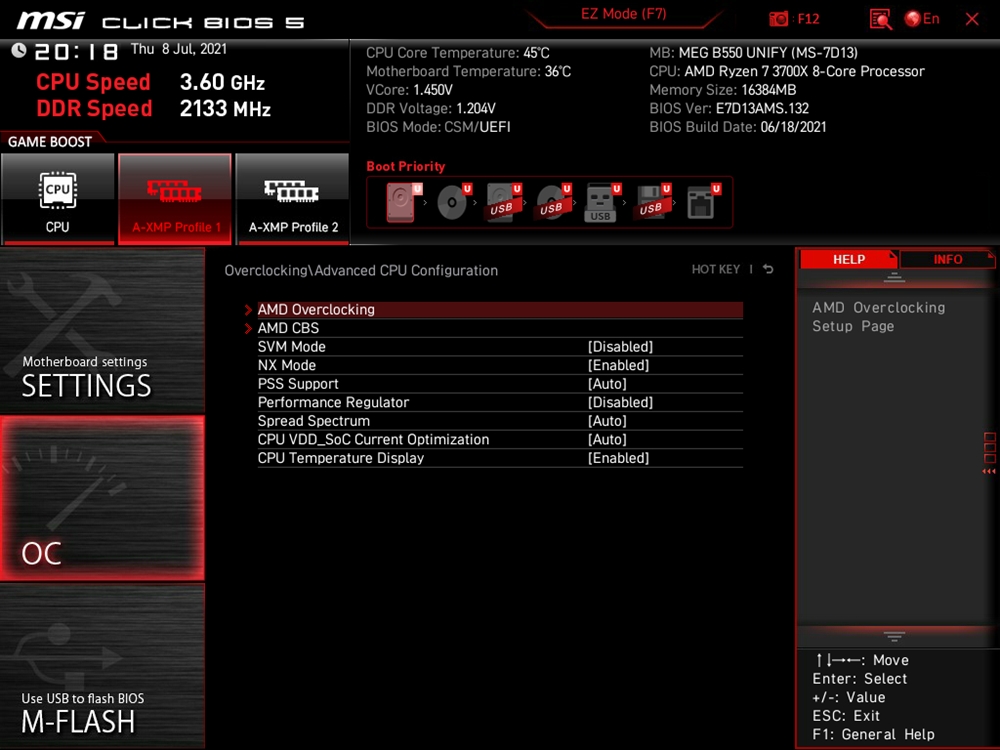

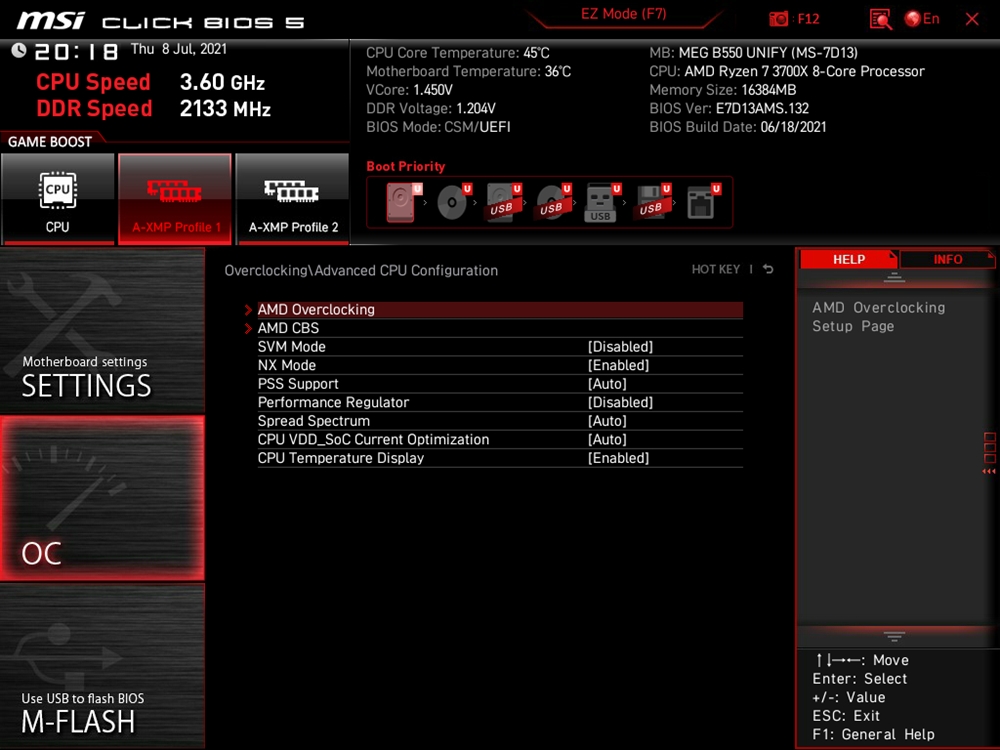

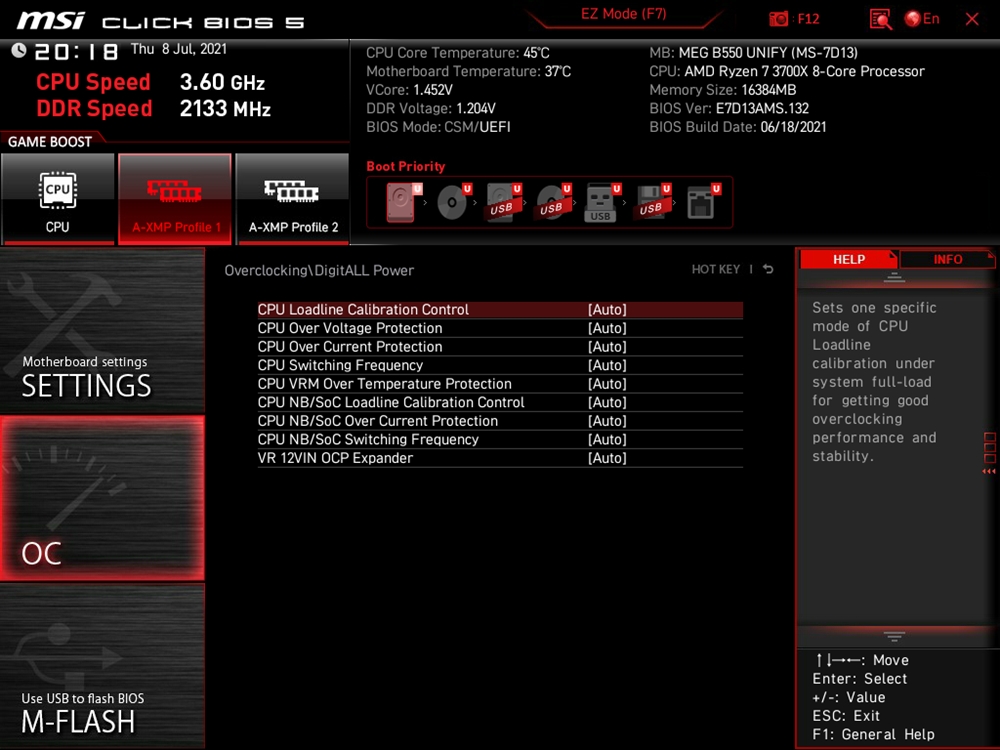

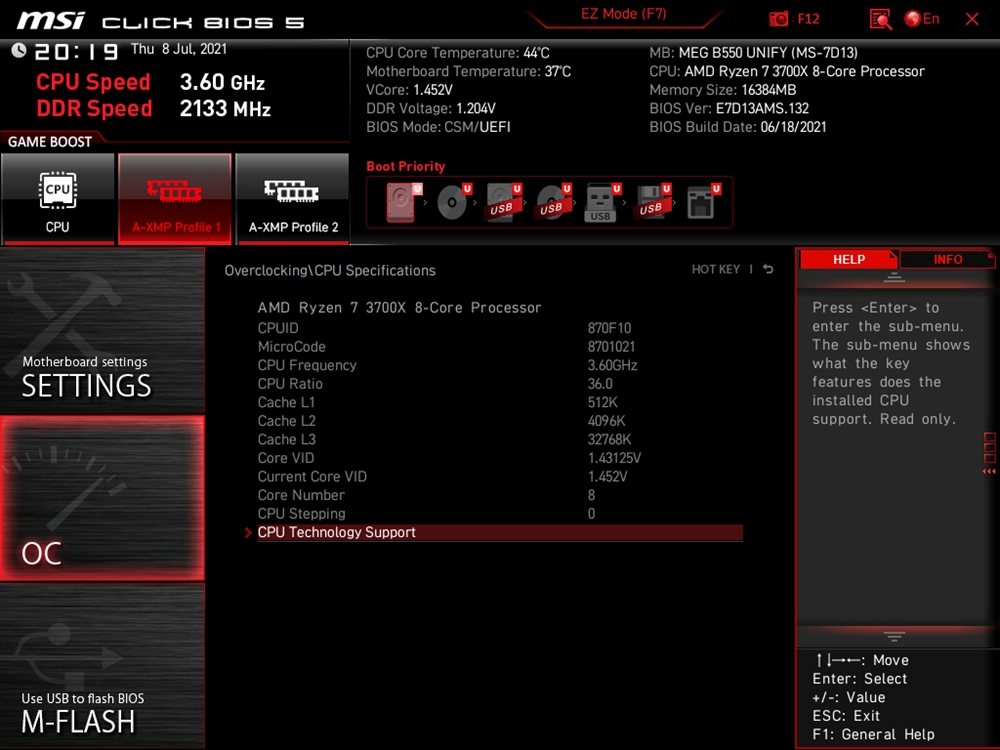

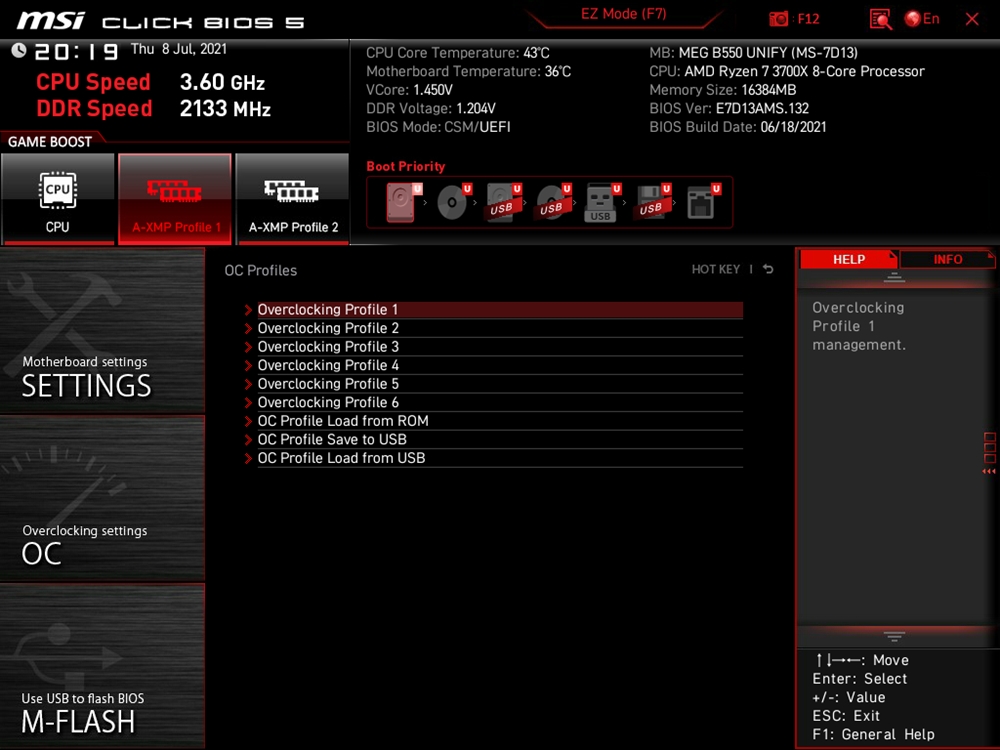

Das UEFI-BIOS

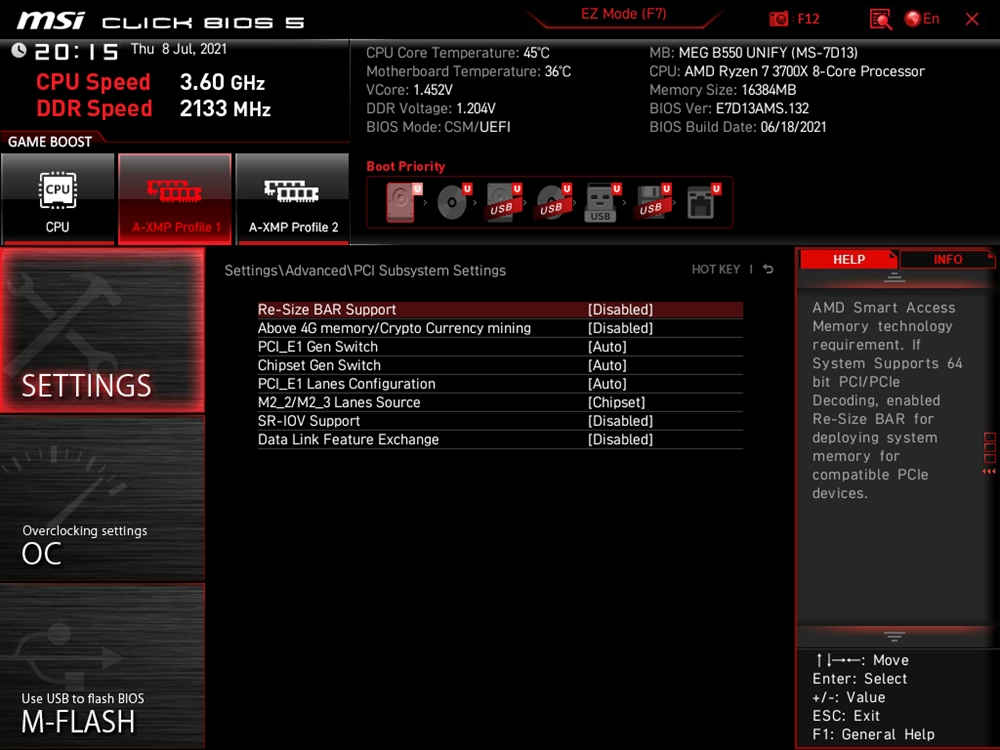

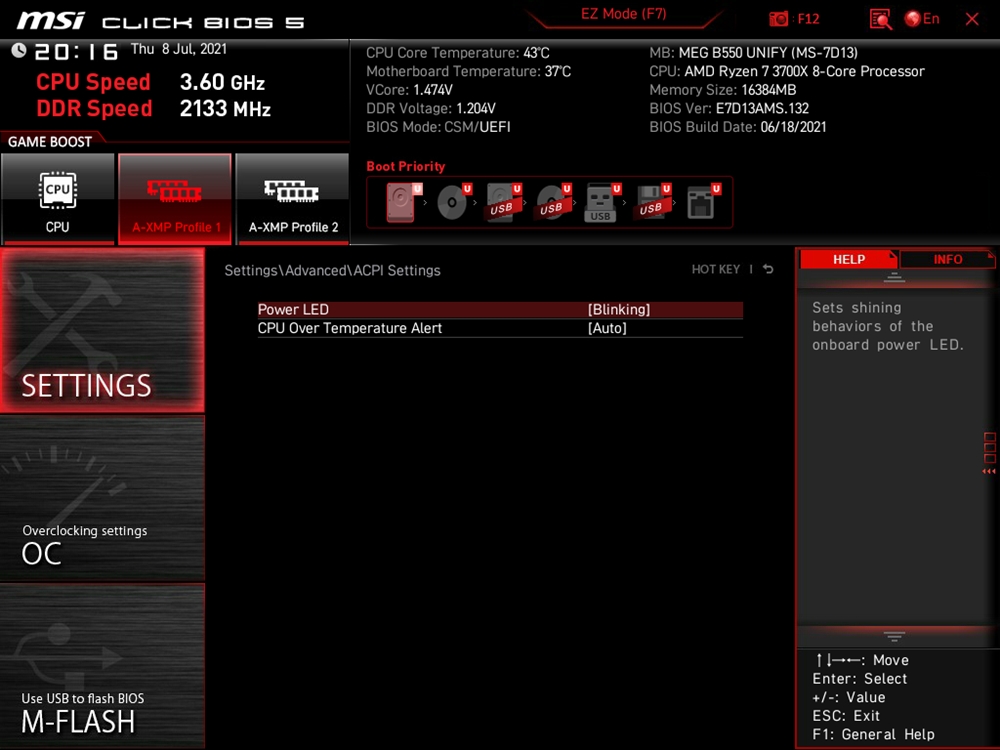

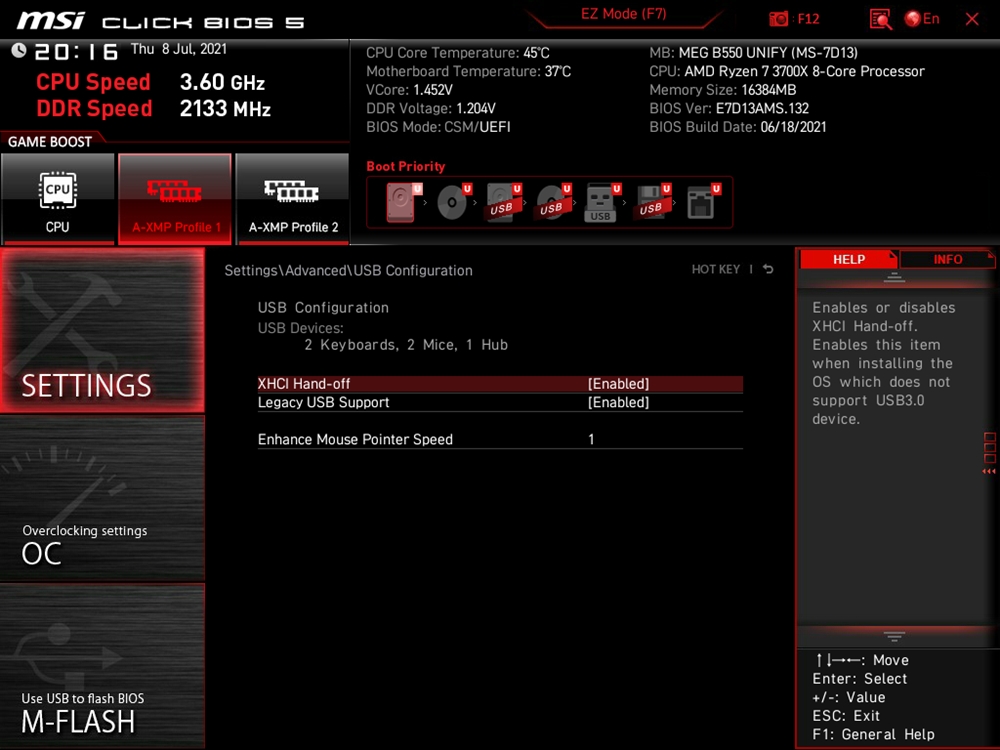

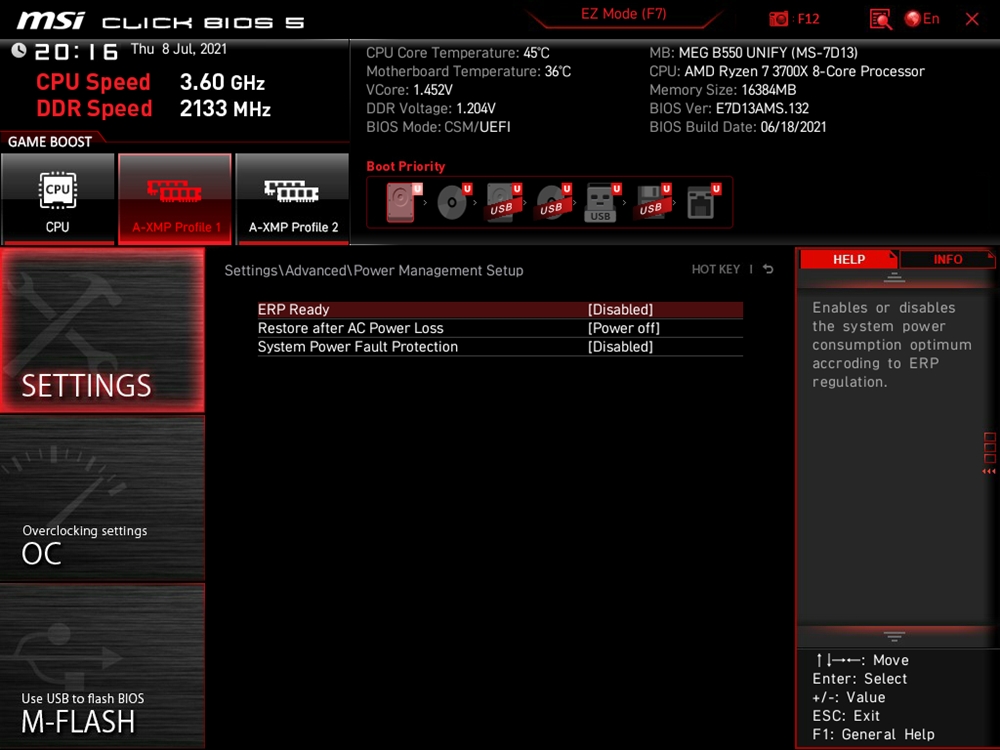

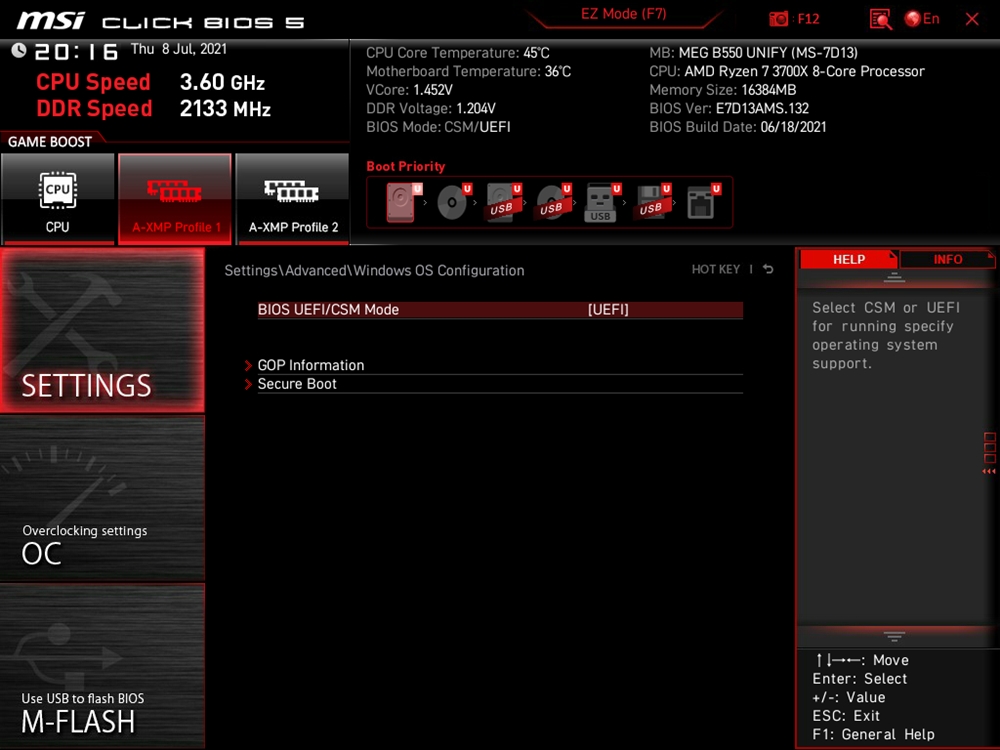

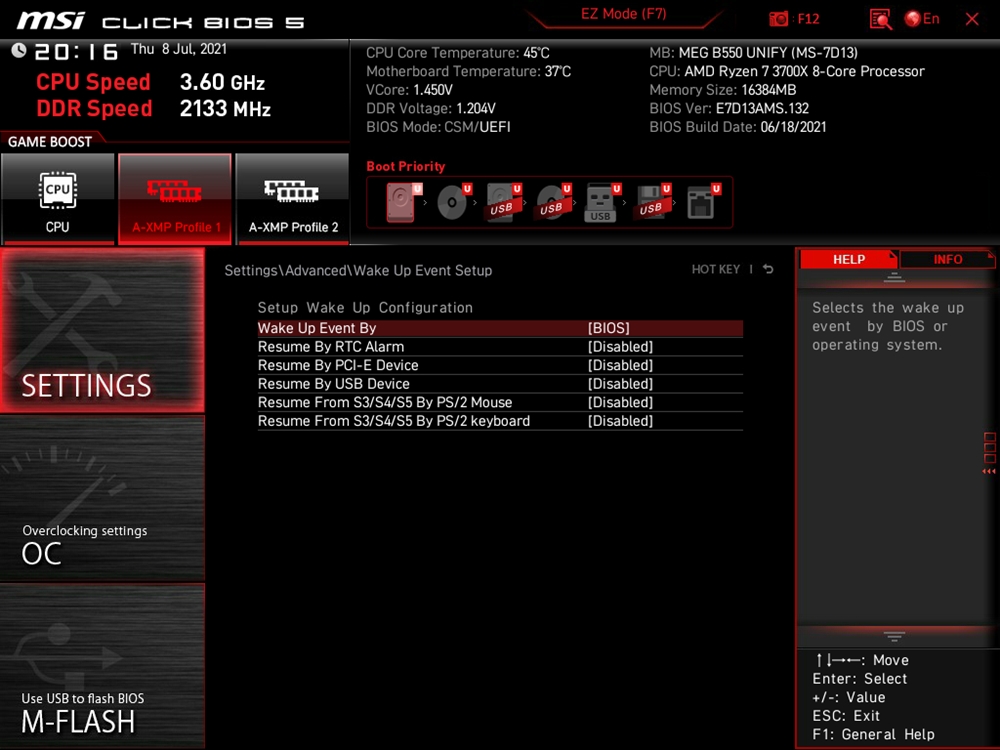

Das Bios des MSI MEG B550 Unify kommt in gewohnter Optik. Alle Einstellungen finden sich and er gewohnten Stelle des Click Bios 5 wieder. Im Gegensatz zum MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI hat das vorliegende Mainboard in der neusten Bios-Version allerdings noch den Board-Explorer statt des Beta Runner. Ob dies überhaupt bei AMD bzw AM4 einziehen wird, muss sich aber noch zeigen. Interessant ist beim vorliegenden Mainboard natürlich die Einstellung zu den Lanes. Unter Settings - Advanced kann man einstellen, von welcher Stelle die M.2 Steckplätze ihre Lanes beziehen. Die OC-Funktionen sind natürlich auch sehr umfassend, das ist mittlerweile aber eigentlich bei fast allen Mainboards von MSI der Fall.

Benchmarks

Die folgenden Benchmarks sind dazu gedacht, die Grundleistung der Platinen miteinander zu vergleichen. Vor den Benchmarks wurde immer für das jeweilige Mainboard ein frischen Betriebssystem aufgesetzt und alle Einstellungen, bis auf das Speichersetting, auf AUTO gestellt beziehungsweise stehen gelassen. Der Corsair Dominator Platinum RGB 2x 8GB DDR4-3200 CL14 wurde mit seinem XMP betrieben.

Die Benchmarks liegen immer in folgenden Versionen vor:

- Cinebench R15 - 15.038

- Cinebench R20 - 20.060

- SuperPi - Mod 1.5 XS

- PCMark8 - 2.10.901

- PCMark10 -1.1.1739

- 3DMark - 2.9.6631

- AIDA64 Extreme - 6.00.5100

CPU-Benchmarks

System-Benchmarks

3D-Benchmarks

Speicher-Benchmmarks

Benchmarks der Datenträger-Schnittstellen

Auch wenn die AMD Matisse CPU (3te Ryzen Generation) hier ihre PCIe Gen4 Lanes nicht nutzen kann, wurde das angepasste Szenario verwendet. Die Samsung 860 Evo musste der Patrtiot Viper VPN100 1TB als Systemlaufwerk weichen. Die externen Anschlüsse werden weiterhin mit der Sandisk Extreme 900 Portable 480GB und Corsair Voyager GTX 128GB überprüft. Da das Testsystem im NZXT H710 montiert wird, kann auch der Typ-C Header getestet werden, insofern vorhanden. Benutzt wurden die Benchmarks in folgender Version und Testabschnitt:

- CrystalDiskMark 6.0.2. - Seq Q32T1

- AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776 - Seq

M.2 PCIe 4.0 Performance

Die MP600 1TB wurde im oberen der beiden M.2 Slots betrieben und war damit direkt an die CPU angebunden.

M.2 PCIe 3.0 Performance

Die Patriot Viper VPN100 1TB fungiert bei allen Tests als Systemplatte und wurde im unteren Slot montiert und somit am Chipsatz angebunden.

USB-3.2-Gen2-Performance (Typ-C Stecker)

Ein Features des B550 Chipsatzes sowie der AMD Ryzen 7 3700X CPU ist der native USB 3.2 Gen2 Support. USB Typ-A und -C können also auch ohne Zusatzchip auf hohe Übertragungsraten kommen. Um diese auszukosten kommt wie immer die SanDisk Extreme 900 Portable am Typ-C Port zum Einsatz.

USB-3.2-Gen1-Performance (5Gbps)

Um auch die Leistungsfähigkeit der USB-3.2-Gen1-Schnittstelle auf die Probe stellen zu können, kam einmal mehr der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, zum Einsatz. Auch dieser musst sich im AS SSD Benchmark CrystalDiskMark beweisen.

Leistungsaufnahme

Da das System mittels NZXT E850 betrieben wird, kann die Energieversorgung auch intern kontrolliert werden. Das Netzteil erlaubt es unter anderem die 12V Schiene der CPU auszulesen, sodass man den Energieverbrauch des Prozessors etwas genauer abschätzen kann. Zudem lässt sich die Gesamt-Energieaufnahme mittels NZXT CAM Software auslesen. Zur Kontrolle wird die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems zusätzlich mittels Voltcraft Engergy Logger 4000 ermittelt. Die drei Messverfahren kamen in drei Situationen zum Einsatz: Während Windows 10 im Idle-Modus agiert, im Cinebench R15 Single-Core Benchmark und im Cinebench R15 Multi-Core Benchmark.

Overclocking

Hinweis: Erreichte Werte sind nicht allgemeingültig. Mögliche Taktraten und eingestellte Spannungen variieren zwischen CPUs, Mainboards und Netzteilen. Die folgenden Darstellungen sind also nur als Richtwerte zu verstehen. Übertakten geschieht zudem auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für verursachte Schäden.

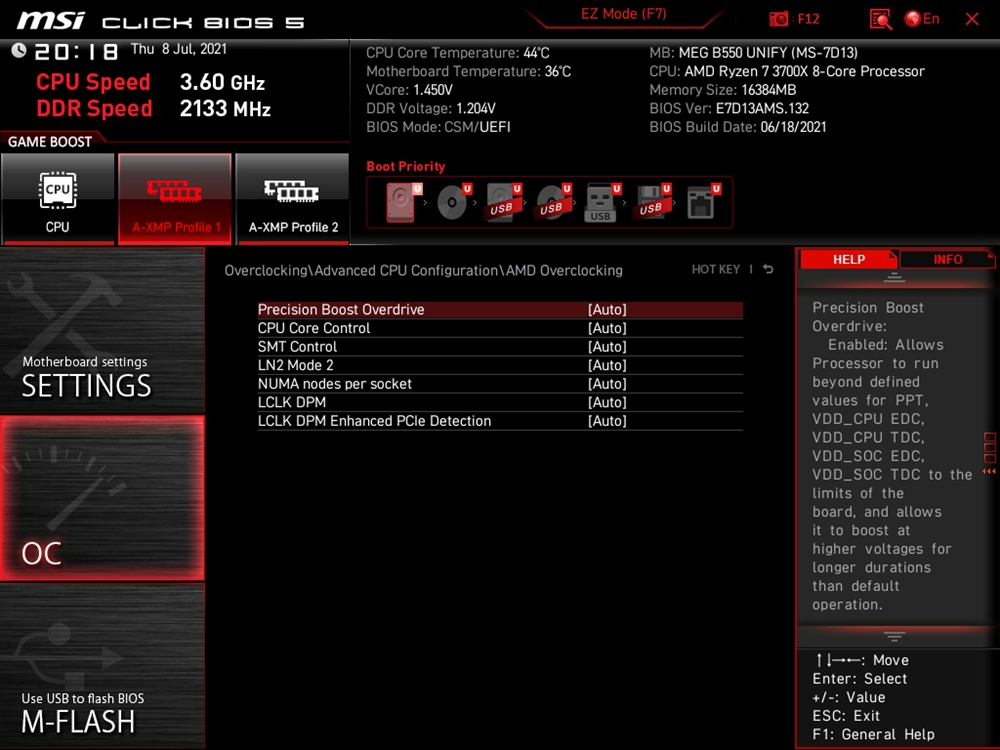

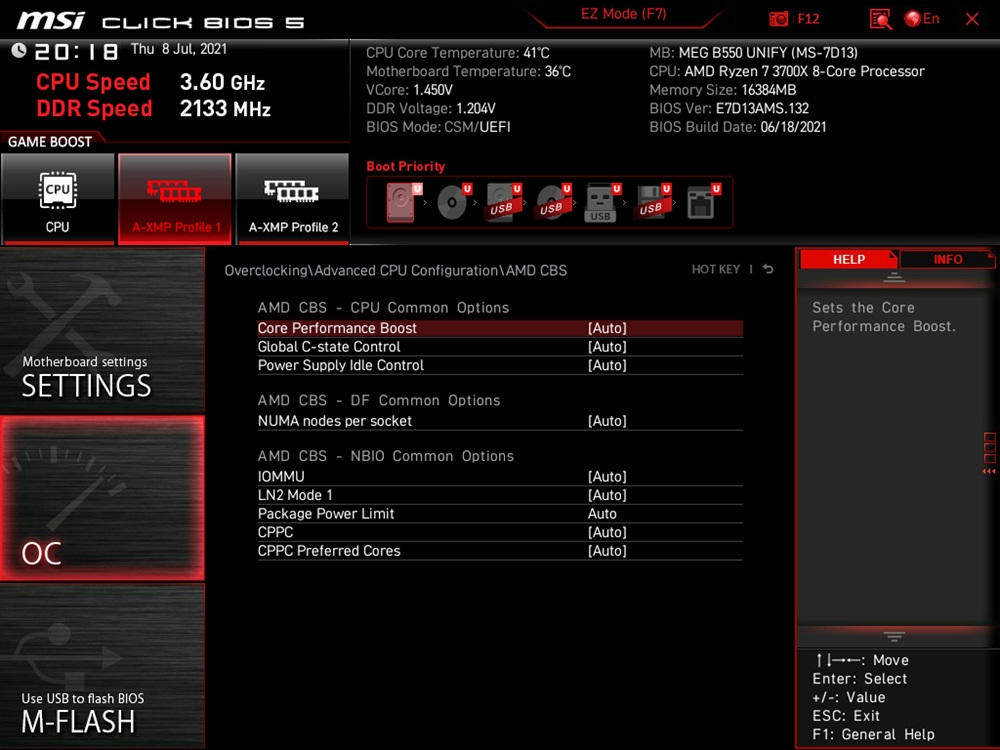

PBO - Precision Boost Overdrive bzw. Game Boost

Der Precision Boost Overdrive erlaubt der CPU so viel Energie aufzunehmen, wie das Board sicher bereitstellen kann, um eine höhere Leistung zu erzielen. Die Leistungsausbeute fällt in der Regel aber nicht sehr hoch aus. Dennoch soll die Funktion wie immer angeschaut werden. Beim MSI MEG B550 Unify ist sie gleichzusetzen mit dem Game Boost. Statt pauschal einen Takt aufzuaddieren, wie es früher oft der Fall war, wird hier nur noch die benannte Funktion aktiviert. MSI bietet neben dem einfachen Aktivieren auch noch verschiedene Stufen an, welche in einem vergangenen Test aber kaum Unterschiede lieferten. Daher wurde auch nur mit aktivem PBO und Eco-Mode getestet. Hier zeigt sich, dass das Leistungsplus wirklich gering ausfällt. Die Punktzahl im Cinebench R15 steigt um 19 Punkte, was schon fast einer Messungenauigkeit gleich kommt. Die Leitungsaufnahme steigt gleichzeitig jedoch um 12 W. Eine echte Empfehlung kann mit dem AMD Ryzen 7 3700X also nicht aussprechen. Der Eco-Mode senkt die Leustungsaufnahme um 32 W auf nur noch 62 W, statt 94 W in der Serie. Dafür büßt man aber auch gut Leistung ein. Nur noch 1932 Punkte werden erreicht, also 184 weniger. Für den Alltag reicht die Leistung dann aber immer noch locker aus, mit dem Benefit, dass man nicht nur Energie einspart, sondern auch weniger ABwärme erzeugt. Für leise Systeme also auch keine schlechte Wahl.

| PBO Modus | CB R15 Multi Score | CB R15 Multi Leistungsaufnahme CPU |

| Auto | 2116 Punkte | 94 W |

| Enable | 2135 Punkte | 106 W |

| Eco 45W | 1932 Punkte | 62 W |

Folgend werden die PBO-Ergebnisse der verschiedenen Mainboards noch einmal verglichen. Man sieht gut, dass sich das MSI MEG B550 Unify in der Mitte einordnet und trotz der hochwertigen Spannungsversorgung sich nicht arg von bspw. dem MSI B550-A Pro absetzen kann.

Manuelles Übertakten

Das manuelle Übertakten brachte einen Takt von 4,3 GHz auf alle Kernen bei einer Spannung von 1,325 V zum Vorschein. Im Cinebench R15 sorgte dies für eine Punktzahl von 2244 Punkten, was zwei Punkte mehr als beim MSI B550-A Pro sind. Dieses brauchte allerdings 1,375 V für den selben Takt, weshalb auch die Leistungsaufnahme höher ausfiel. Beim Unify zieht die CPU 109 W aus der Steckdose, beim A Pro sind es hingegen 119 W.

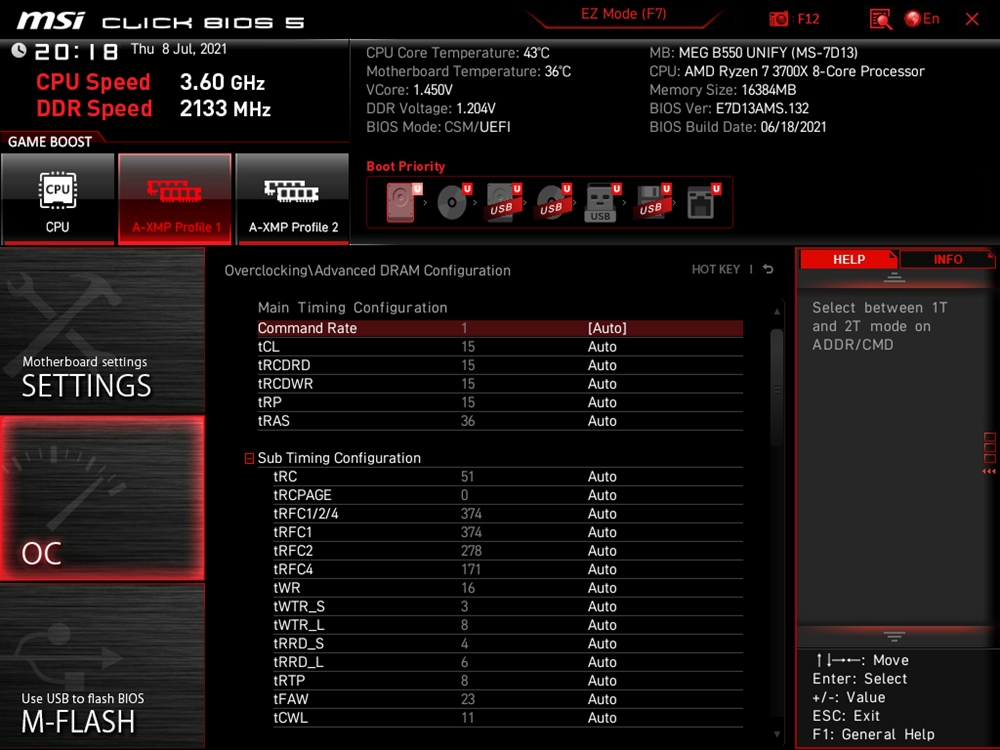

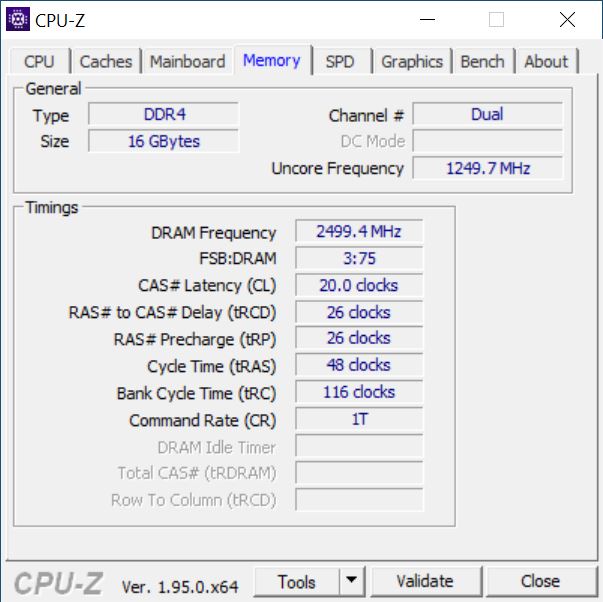

RAM-Overclocking

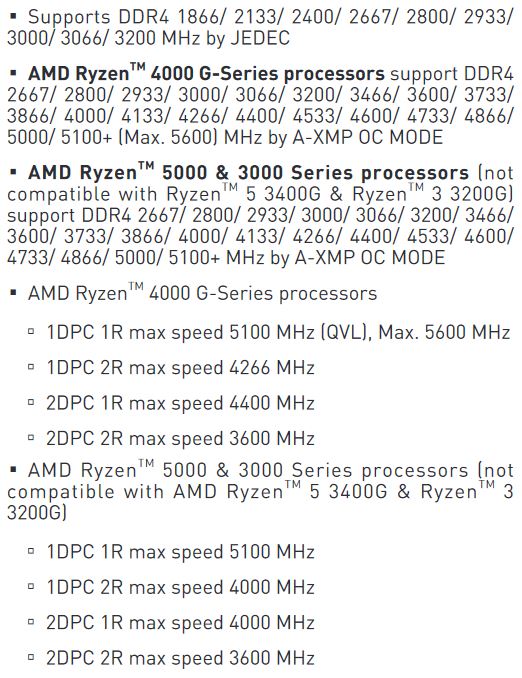

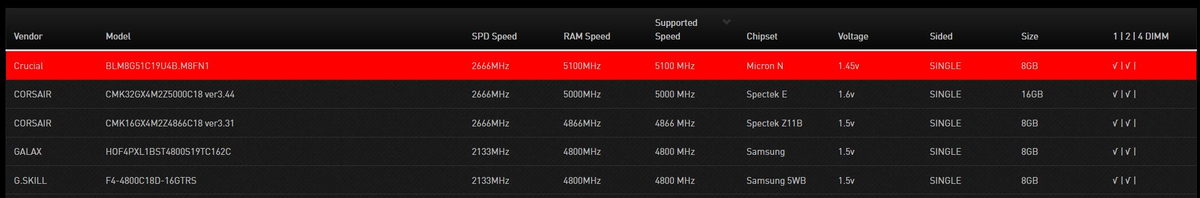

MSI bewirbt das MEG B550 Unify damit, dass RAM mit 5100 MHz per XMP unterstützt wird. Aber nicht ganz so deutlich macht der Hersteller, unter welchen Bedingungen dies gilt. Denn egal Ob AMD Ryzen 4000G, 3000 oder 5000, die 5100 MHz werden offiziell nur dann unterstützt, wenn man nur ein Single-Rank-Modul verbaut. Allerdings soll man auch maximal 5600 MHz erreichen können, insofern es sich um einen Ryzen 4000G handelt. Im Dual-Channel mit Single-Rank Modulen ist der offiziell höchste Speed 4400 MHz, ebenfalls wenn man einen AMD Ryzen 4000G verbaut hat. Da die Anleitung bereits gedruck mit im Karton liefgt, ist eine Aktualisierung der Daten natürlich schwer möglich. Mit neuerem Bios kann sich also was getan haben.

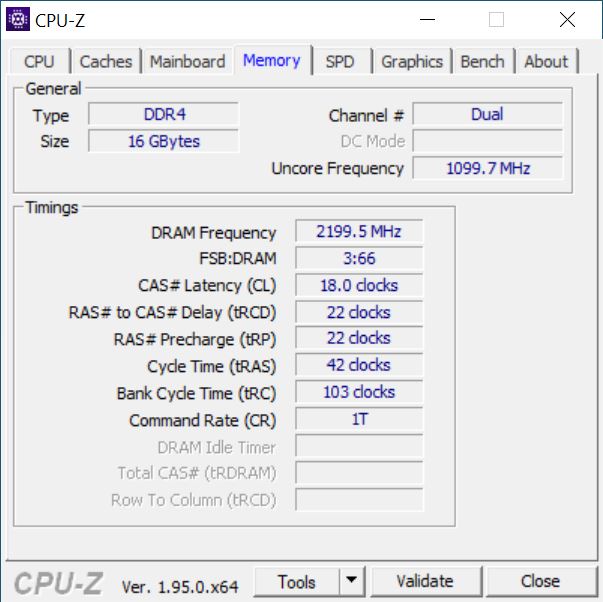

Und das scheint es auch, wenn man sich die QVL des Boards anschaut. Hier wird auch das Crucial Ballistix Max DDR4-5100 Kit aufgeführt und zwar auch als Kit. Demnach sollte der Speicher auch mit dem AMD Ryzen 7 3700X per XMP seine Leistung abrufen können. Mit altem Bios war das nicht der Fall. Bevor der Highspeed-RAM überprüft wurde, wurde aber auch das normale Kit mit Samsung B-Dies auf die OC-Reserven geprüft. Erreicht wurde ein stabilier Takt von 4400 MHz bei CL18. Das ist schon einmal mehr als auf dem B550-A Pro, denn da wollte der RAM nur mit 4000 MHz laufen.

Das 5100er Kit wollte mit dem XMP nicht booten. Also wurde an den versprochenen Takt Schrittweise herangetastet. Angefangen bei 4400 MHz konnte so bis 5000 MHz ein stabilier Betrieb gewährleistet werden. Einen Schritt weiter und somit 5100 MHz wollte der bzw. das Board dann aber nicht mitmachen. RAM OC ist hier also schon möglich, aber ganz so einfach wie versprochen läuft ggf. dann doch nicht. Mit einer Ryzen 5000 oder 4000G CPU sähe es evtl. aber auch anders aus.

Temperatur-Test

Kurz wurde auch noch ein Temperatur-Test vorgenommen. Dazu wurde die CPU mit Prime95 In Large FFTs belastet. Die Raumtemperatur betrug dabei 24,7 °C. Die Spannungswandler starteten aus dem Idle mit einer Temperatur von 38 °C und stiegen auf 43 °C an. Hier stagnierte der Wert dann. Die hohe Anzahl der Phasen sorgt also für eine gute Verteilung und lässt die MOSFETs bei einer hohen Effizienz laufen. Viel Abwärme hat man mit den 105W TDP CPUs auch nicht zu erwarten.

Fazit

Das MSI MEG B550 Unify ist ein echtes High-End-Mainboard und lässt insgesamt eigentlich keine Wünsche offen. Im Vergleich zum MSI MEG X570 Unify gibt es eigentlich fast Verbesserungen. Man verzichtet zwar bspw. auf SLI/Crossfire mit zweimnal x8 Steckplätzen und erhält dafür ein Plus an M.2 Steckplätzen bzw. mit vier Stück die meisten aller AM4 Boards. Da Multi-GPU-Systeme eigentlich ausgestorben sind, sicherlich ein sinnvoller Schritt. Der Hersteller hat aber auch die Spannungsversorgung ordenltich aufgemöbelt (im Vergleich) und liefert insgesamt 16 Phasen die für bis zu 1440A gut sind. Overclocking ist damit auf dem Unify auch möglich. Das wird auch beim RAM versprochen. Die angepriesenen 5100 MHz konnten allerdings nicht erreicht werden. Hier kann natürlich auch die CPU dran schuld sein. Im Vergleich sind die 5000 MHz aber ein sehr ordentlicher Wert. Wer noch mehr will kann zum MSI MEG B550 Unify-X greifen.

Bei den Anschlüssen gibt es auch nichts zu meckern. Die Anzahl an USB-Anschlüsse ist ausreichend, wobei viermal USB 3.2 Gen2 extern und einmal per Typ-C Header schon auch als positiv bewertbar sind. Mit 2.5 GbE Ethernet und WiFi 6 erfüllt man auch die aktuellen Standards beim Netzwerk. Auch intern ist mit acht Lüfter-Anschlüssen gut gesorgt. Und obwohl das Unify auf eine eigene Beleuchtung verzichtet, gibt es dennoch (A)RGB-Header und das nicht weniger als auf anderen Brettern des Herstellers.

Mit ~ 250 € gehört das MSI MEG B550 Unify schon zu den teuren B550 Mainboards. Locker bekommt man hier auch eine Platine mit X570 Chipsatz. Das bedeutet aber nicht, dass diese direkt besser sind. Zudem kostet ein ähnliches Gigabyte B550 AORUS Master auch nur 10 € weniger und ein ASUS ROG Strix B550-XE Gaming sogar 20 € mehr. Insgesamt ist das Board aber echt eine Empfehlung bzw. sichert sich den Gold Award.

MSI MEG B550 Unify