Noch vor der Vorstellung der Intel Cascade Lake-X Prozessoren hat ASUS die Produktpalette durch weitere Mainboards ergänzt. Die Hauptplatinen haben grundsätzlich eine Verbesserungen der Spannungsversorgung sowie bessere Kühllösungen erhalten. Das soll auch auf das ASUS ROG Strix X299-E Gaming II zutreffen, welches das schon ergänzte ASUS ROG Strix X299-XE Gaming beerbt. Was man im Detail erhält, offenbart der folgende Test.

Noch vor der Vorstellung der Intel Cascade Lake-X Prozessoren hat ASUS die Produktpalette durch weitere Mainboards ergänzt. Die Hauptplatinen haben grundsätzlich eine Verbesserungen der Spannungsversorgung sowie bessere Kühllösungen erhalten. Das soll auch auf das ASUS ROG Strix X299-E Gaming II zutreffen, welches das schon ergänzte ASUS ROG Strix X299-XE Gaming beerbt. Was man im Detail erhält, offenbart der folgende Test.

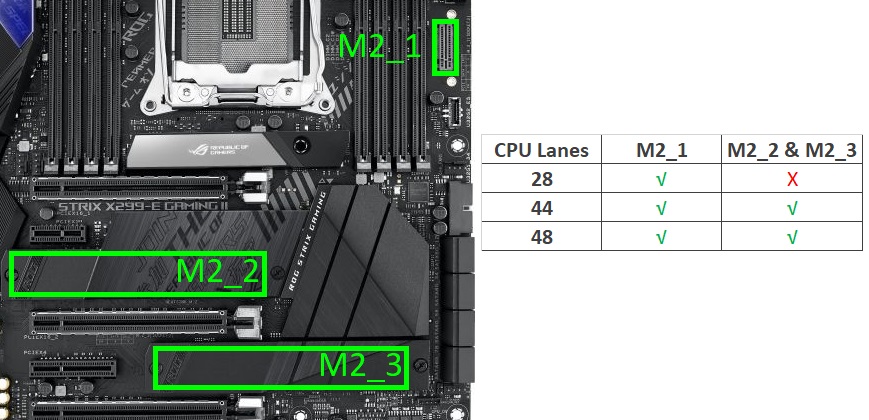

Das ASUS ROG Strix X299-E Gaming II ist der Bezeichnung nach eine Platine für Gamer, welche auf die HEDT-Plattform von Intel baut. Nutzer können das Board mit Prozessoren ab der Skylake-X Generation bestücken, wobei diese mindestens sechs Kerne besitzen müssen. Der Grund hierfür ist, dass man die Verteilung der Lanes besser planen kann. Denn während die beiden Kabylake-X Vierkern-CPUs nur 16 PCIe-Lanes bereitstellen, sind es bei Skylake-X ab dem Sechskerner immer mindestens 28 Lanes. Mit einer Skylake-X CPU der 9000er-Serie bekommt man hingegen immer mindestens 44 Lanes und mit Cascade Lake-X sogar 48 Lanes, was beim vorliegenden ASUS-Mainboard auch in mehr Funktionsumfang mündet.

Gleiches ist aber auch bei anderen Mainboards, auch anderer Hersteller, der Fall. Man sollte diesen Fakt aber weiterhin beachten, sollte man sich für die Intel HEDT-Plattform etnscheiden. Denn ohne die passende CPU können ggf. manche Steckplätze nur eingeschränkt oder sogar gar nicht verwendet werden. Wie sich das hier offenbart, wird auf er folgenden Seite noch einmal genauer aufgeschlüsselt. Zunächst soll erst einmal ein Blick auf den Lieferumfang sowie die Details und Funktionen der Platine geworfen.

Lieferumfang

Der Karton hält tatsächlich sogar etwas weniger Umfang bereit als beim ASUS ROG Strix X299-XE Gaming. Natürlich fehlt der Mini-Lüfter samt Halterung, da dieser nun fest installiert wurde. Aber auch die Grafikkarten-Stütze und den RGB-Strip hat man dem Board beraubt. Der Rest fällt jedoch ziemlich ähnlich aus. Kabelbinder, RGB-Verlängerung, externer Temperatur-Sensor, SATA-Kabel, Sticker sowie WLAN-Antenne entsprechen beinahe dem Vorgänger.

Die Spezifikationen

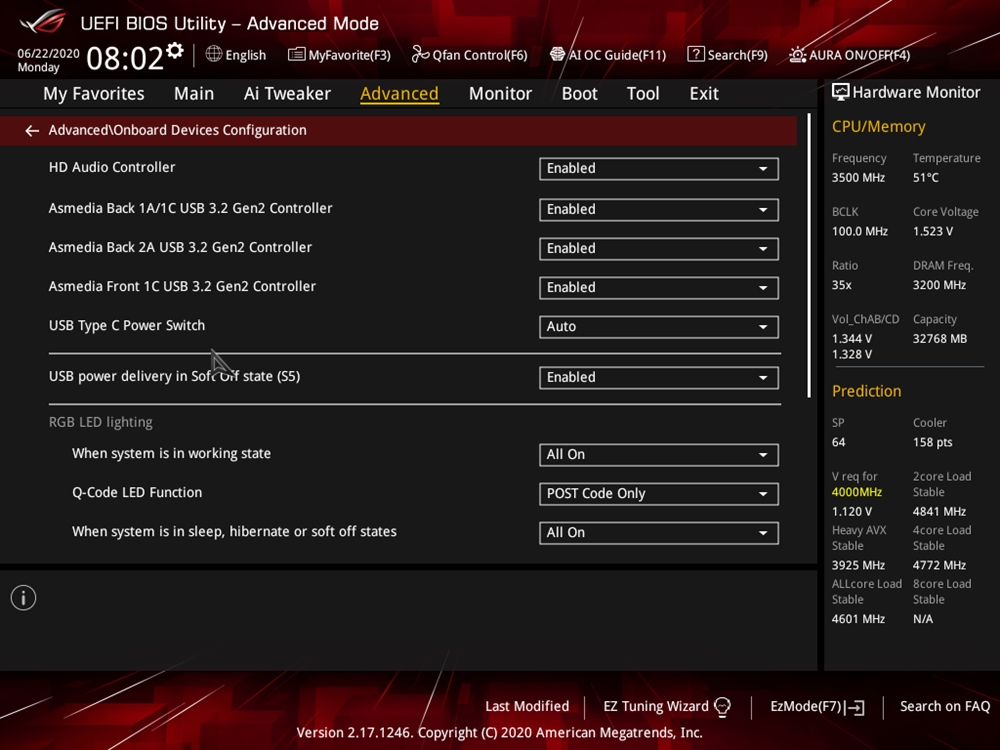

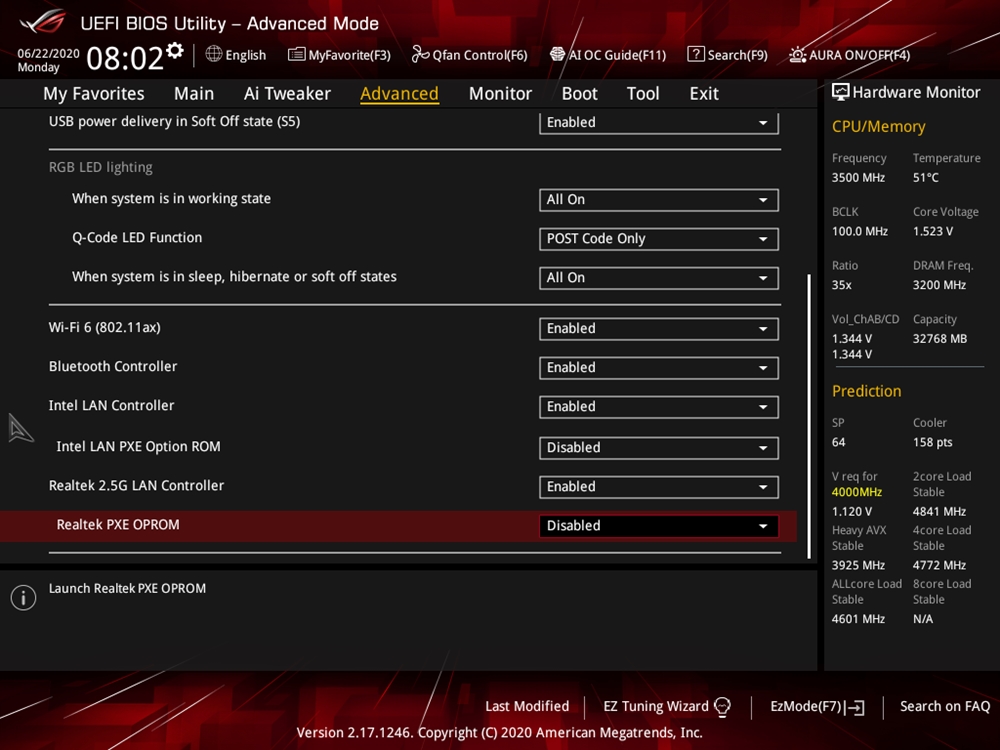

Am Layout wurde zwar gefeilt, aber es gibt immer noch erkennbare Gemeinsamkeiten was die Anordnung der Komponenten bzw. Slots betrifft. In vielen Punkten wurde aber etwas aufgestockt. So bietet das X299-E Gaming II beispielsweise zwei USB 3.2 Gen2 Anschlüsse mehr, streicht im gleichen Zug aber zwei USB 3.2 Gen1 Anschlüsse. Die schnelleren Ports greifen dabei nun auf den ASMedia 3142 zurück, statt noch auf den ASMedia 2142A wie zuvor. Ein Plus gibt es auch bei den M.2 Steckplätzen. Es sind auf der Platine nun drei, statt zwei vorzufinden, von denen zwei mit Kühlern versehen sind. Bei der Netzwerkanbindung hat sich auch etwas getan. Der Intel I219-V ist geblieben, wird aber durch einen 2.5Gbit Anschluss mittels Realtek RTL8125-CG ergänzt. Der WLAN-Adapter wurde zudem auf den Intel AX200 geupgradet, wodurch man per WiFi 6 funken kann.

| ASUS ROG Strix X299-E Gaming II - im Überblick | |

|---|---|

| Mainboard-Format | ATX |

| Bezeichnung | ASUS ROG Strix X299-E Gaming II |

| Sockel | LGA 2066 |

| Preis | ~ 400€ |

| Hersteller-Homepage | www.ASUS.com |

| Chipsatz-Eckdaten | |

| Chipsatz | Intel x299 Chipsatz |

| Speicherbänke und Typ | 8x DDR4 bis zu 4266MHz (OC) - Quad Channel |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 256 GB |

| SLI / CrossFire | 3-Way Nvidia-SLI 3-Way AMD-CrossFireX |

| Phasen | 12+1 Phasen |

| Stromanschlüsse | 2x 8-PIN 1x 24-PIN-ATX |

| Features-Keyfacts | |

| PCI-Express | 3x PCIe 3.0 x16 (x16/x16/x8) 1x PCIe 3.0 x4 1x PCIe 3.0 x1 |

| Serial-ATA-, SAS- und ATA-Controller | 8x SATA 1x M.2 x4 (32 Gb/s) & SATA - 2242, 2260, 2280 2x M.2 x4 (32 Gb/s) - 2242, 2260, 2280, 22110 |

| RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |

| USB | 5x USB 3.1 Gen.2 - (3x Typ-A und 1x Typ-C am I/O Panel; 1x Typ-C über Front-Header) 6x USB 3.1 Gen.1 - (2x am I/O-Panel, 4x über Front-Header) 8x USB 2.0 (4x am I/O-Panel, 4x über Front-Header) |

| Thunderbolt | - |

| LAN | 1x 1Gb LAN (Intel I219V) 1x 2.5Gb LAN (Realtek RTL8125-CG) |

| Wireless | 2x2 Wi-Fi 6 (Intel AX200) Bluetooth 5.0 |

| Audio | ROG SupermeFX S1220A 1x digital-out (Toslink) 5x analog-out (3,5mm Klinke) |

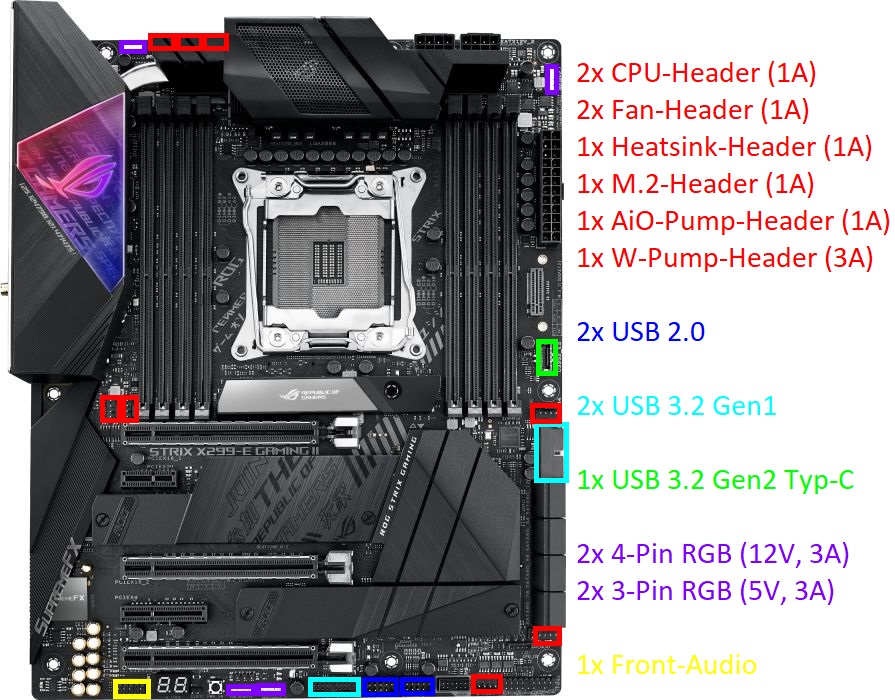

| Fan-Header | 2x CPU-Fan-Header 4x Fan-Header 1x AiO-Pump-Header 1x Pump-Header |

| Beleuchtung | 1 Zone 2x 4-Pin, 12V 2x 3-Pin, 5V |

| Sonstiges | USB Bios Flashback LiveDash OLED-Display (1,3") AI Übertaktung Zwei M.2 Kühler |

Detailansicht / Features

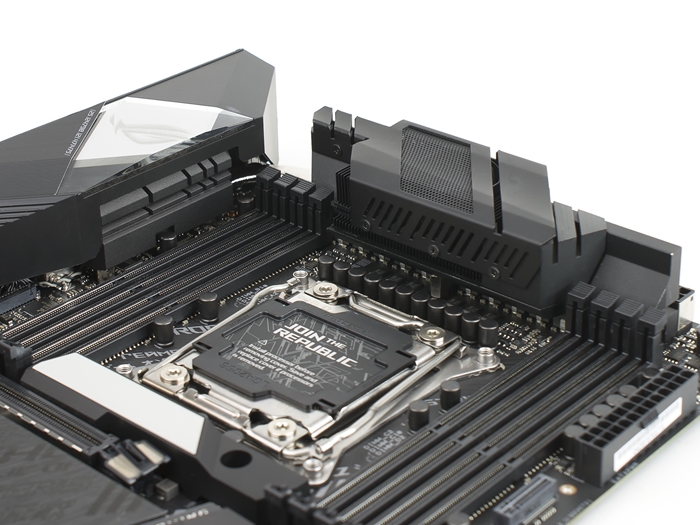

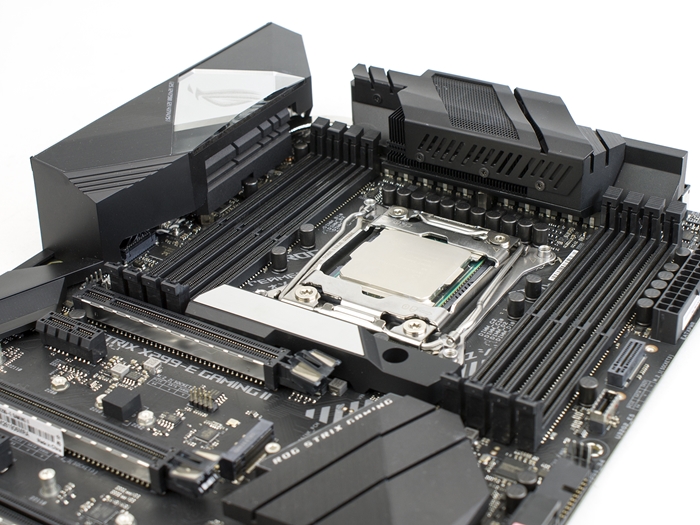

Nachdem sich die Mainboards der ASUS ROG Strix-Serie zur Zeit des X299-XE Gaming in mehreren Punkten optisch einig waren (vgl. auch ASUS ROG Strix Z370-F Gaming und ASUS Rog Strix X370-F Gaming), grenzen sich die neueren Platinen der Serie nun wieder etwas mehr von diesen ab. Statt grauer Farbakzente an den Kühlern sind sie nun deutlich düsterer gestaltet, so auch das ASUS ROG Strix X299-E Gaming II. Egal ob Kühler, Blenden oder PCB, es dominiert die Farbe Schwarz. Die spiegelnden Elemente werden nur dazu genutzt, um entweder die Beleuchtung oder das OLED-Display cooler in Szene zu setzen. Insgesamt ist das Board aber als dezent zu beschreiben, wodurch es auch bei Moddern einen guten Stand haben könnte.

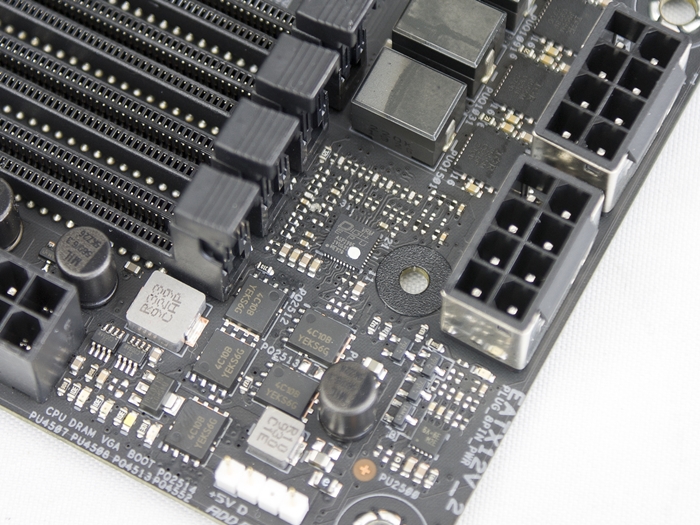

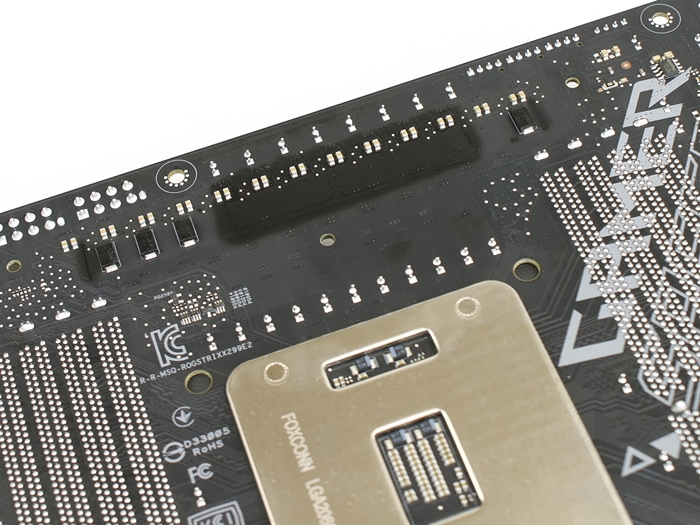

Besonders Beachtung soll die Spannungsversorgung erhalten haben, welche zum Start der Intel LGA2066 Plattform bei einigen Boards für Kritik sorgte. Vor alles was die Kühlung angeht. Darauf soll aber erst weiter unten genauer eingegangen werden. Das vorliegende Mainboard setzt auf einen ASP1905 Controller, zu welchem es im Netz keine Informationen gibt (evtl. IR35215?). Daher sind die folgenden Ausführungen auch ein wenig spekulativ. In der Regel labelt ASUS welche von Infinion bzw. IR um. Das dürfte hier auch der Fall sein. Man kann insgesamt 13 Spulen zählen. Da IR keinen Controller zur direkten Ansteuerung dieser Anzahl hat, werden die MOSFETs zum Teil gemeinsam angesprochen. Doppler sind auch auf der Rückseite nicht vorzufinden. Insgesamt dürfte es sich hier also um 6x 2+1 Phasen handeln. Die VCORE erhält davon die 6x 2 Phasen, die Übrige ist für die VCCSA zuständig. Dabei kommen immer IR3555M zum Einsatz, sodass insgesamt für die VCORE theoretisch bis zu 720A bereitgestellt werden können. Zur Erinnerung: Beim X299-XE Gaming sind es sieben IR3555 und maximal 420A. Die beiden EPS-Buchsen mit ProCool II Metall-Mantel sorgen zudem offiziell für bis zu 576W Leistungszuführung. Für die Arbeitspeicher steht pro Seite ein Richtek RT8125DGQW bereit, welcher je zwei highside und lowside MOSFETs antreibt (OnSemi 4C10B). Die VCCIO-Spannung wird vom selben Controller und Wandlern erzeugt, hier aber nur jeweils einmal.

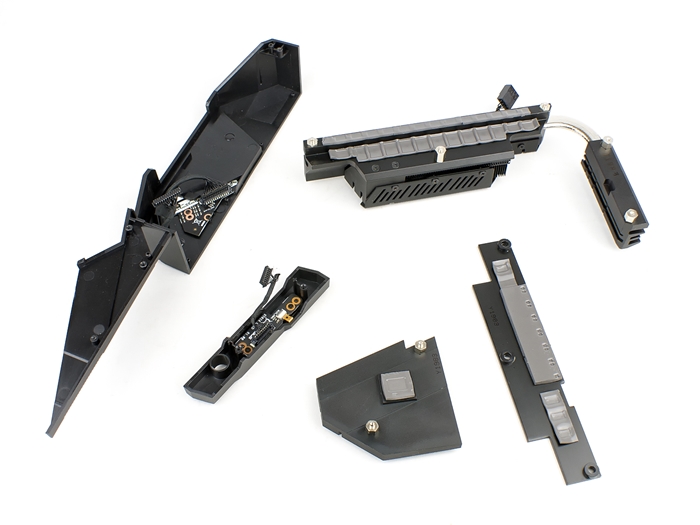

Nächster wichtiger Punkt stellt die Verbesserung der Kühlung der Spannungsversorgung dar. Beim X299-E kam auf der Spannungsversorgung der CPU ein monolithischer Alu-Block zum Einsatz, welcher beim X299-XE zumindest mit Schlitzen versehen wurde und optional mit einem 40mm Lüfter bestückt werden konnte. Das X299-E Gaming II macht es hier deutlich besser. Natürlich muss der Kühler aufgrund der gestiegenen Anzahl an Wandlern wachsen, aber ASUS verbaut zusätzlich eine Heatpipe und erweitert ihn durch einen weiteren Block auf Höhe des I/O-Covers. Beide Elemente sind durch Schlitze in ihrer Oberfläche bereits vergrößert, zusätzlich wird aber auch noch ein "echter" Finnen-Kühler verbaut. Dieser verbirgt sich unter der Aluminium-Abdeckung, welche zugleich den 40mm Lüfter abdeckt. Das Potential der Kühlung ist dadurch nicht nur passiv gesteigert worden, sondern wurde mit der festen integration der aktiven Kühlung deutlich potenter. Angst wegen einer Lärmbelästigung braucht man zwangsläufig nicht haben, denn der PWM-Lüfter hat eine Steuerung mit Kurve erhalten und lässt sich weiter anpassen.

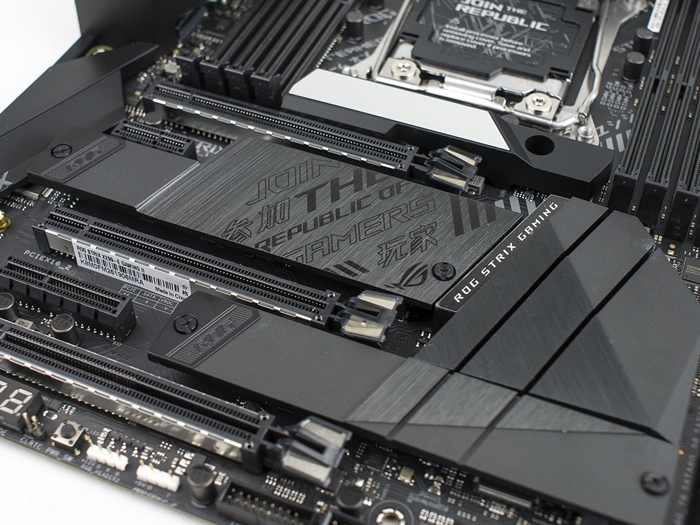

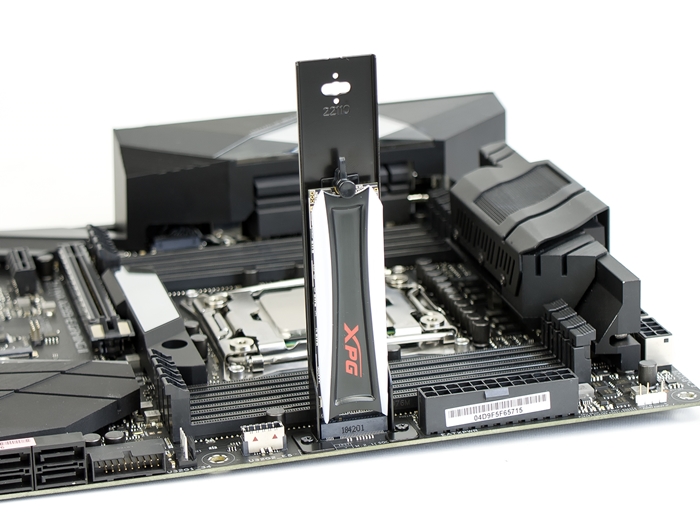

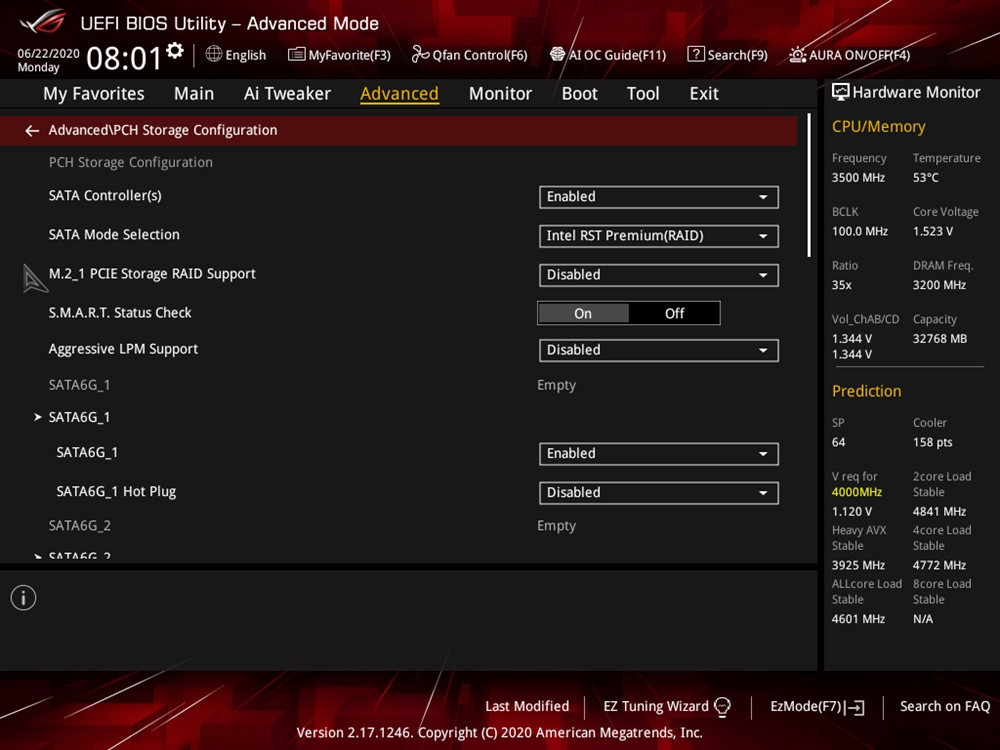

Ein Upgrade hat es auch bei den M.2 Slots gegeben. Statt eines Steckplatzes mit Kühler, gibt es nun zwei. Die beiden schwarzen Aluminium-Kühler schließen dabei direkt an den Chipsatz-Kühler an und tragen zur düsteren Gesamt-Optik bei. Den vertikalen M.2-Steckplatz hat man ebenfalls beibehalten, sodass man nun in der Summe auf drei zurückgreifen kann, passende CPU vorausgesetzt (mind. 44 Lanes). Dazu aber auf der nächsten Seite mehr. Geopfert hat man dafür einen der beiden PCIe x4 3.0 Steckplätze. An der Anzahl der SATA3-Anschlüsse wurde nicht gerüttelt, es bleibt bei acht Stück.

Auch das Backpanel bietet Neuerungen gegenüber der beiden Vorgänger. Die fest verbaute Blende kann man hier auch dazu zählen, gemeint sind aber die Anschlüsse. Hier wurden zwei USB 3.2 Gen1 Anschlüsse durch schnelle USB 3.2 Gen2 ersetzt. Der interne Header bleibt dabei erhalten, sodass es in der Summe fünf der schnellen USB-Anschlüsse gibt. Zusätzlich hat man die Anzahl der USB 2.0 Ports auf je vier intern und extern erweitert. Am Audio Terminal und den WLAN-Antennen-Gewinden hat sich optisch nichts geändert. Drahtlos wird nun dank Intel AX200 aber auch mit WiFi 6 gefunkt. Auch kabelgebunden gehts mit dem zusätzlichen 2.5 Gbit-Anschluss (Realtek RTL8125-CG) schneller zu Sache. 1Gbit (Intel I219V) bleibt zusätzlich erhalten. Die Bios Flashback Funktion ist (zum Glück) ebenfalls wieder am Start.

Die Anbindung auf dem ASUS ROG Strix X299-E Gaming II

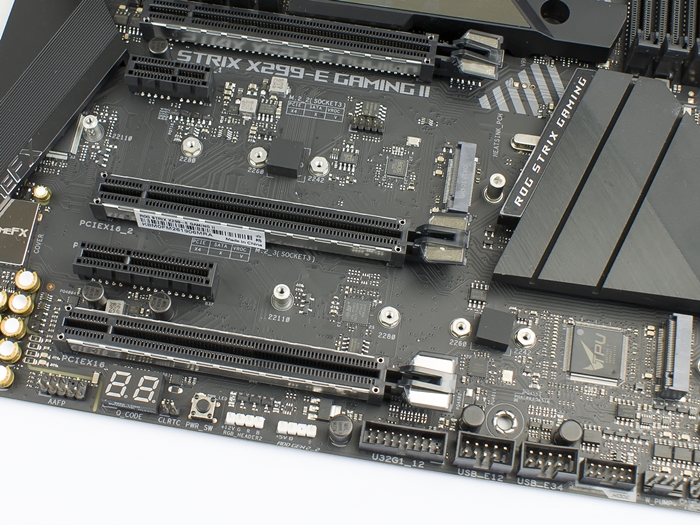

Wie bereits angesprochen, hängt die Nutzung der Platine maßgeblich von der eingesetzten CPU ab. Kompatibel ist es mit allen Sockel 2066 mit mindestens sechs Kernen. Das heißt, es werden auch nur CPUs mit mindestens 28 Lanes unterstützt. Hier gehen dann aber mehrere Funktionen verloren. Wirklich brauchbar wird es so richtig mit einer CPU mit mindestens 44 Lanes, also ab Intel Core i9-7900X. Die CPUs der 9000X-Serie bieten alle 44 Lanes und die der 10000X-Serie sogar 48 Lanes. Bei den PCIe x16 Steckplätzen könnte es ggf. noch verkraftet werden, dass nicht das volle Potential des Boards genutzt werden kann. Denn Multi-GPU-Systeme gehören immer mehr der Vergangenheit an, was auch der Lieferumfang zeigt.

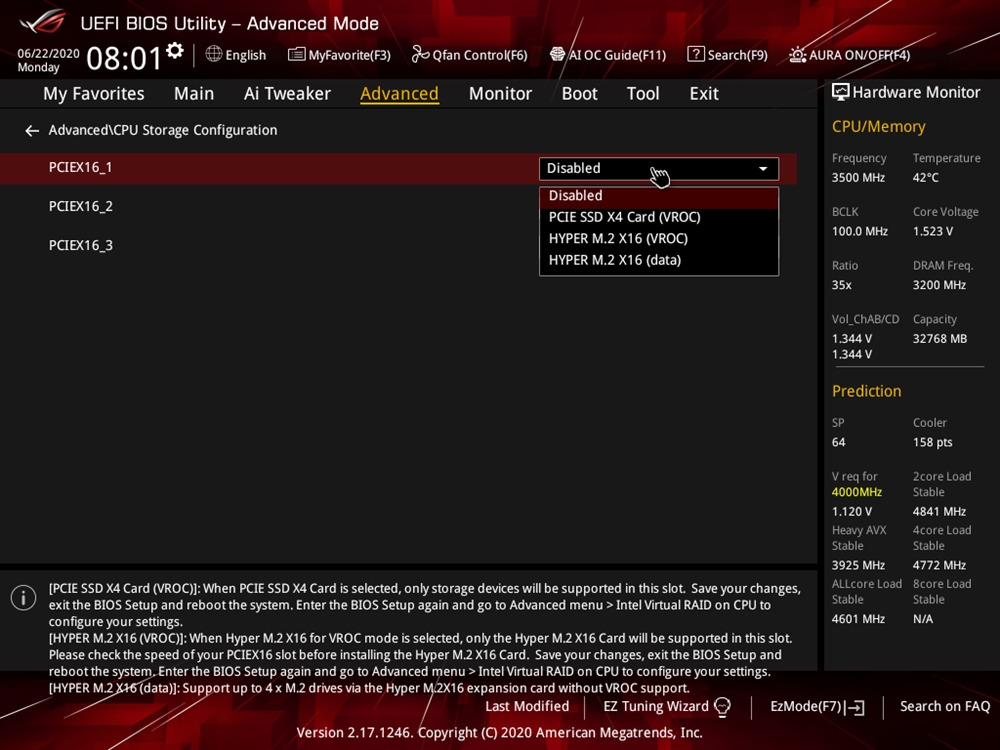

Deutlich fataler wird das ganze dann aber bei den M.2 Steckplätzen. Diese betreiben keinerlei Sharing. Das bedeutet bei einer 28-Lane-CPU, dass die horizontalen Steckplätze nicht genutzt werden können, da schlichtweg zu wenig Anbindungen vorhanden sind. Auch wenn ASUS mit dem Brett sicherlich die Käuferschaft einer 9000er oder 10000er CPU im Fokus hat, könnte eher der PCIe X4 Steckplatz zugunsten eines M.2 Steckplatzes geopfert bzw. geteilt werden. Lediglich der vertikale M.2 Steckplatz kann mit einer 28 Lane CPU verwendet. Dieser ist zugleich der einzige, welcher Optane ready ist und auch SATA-SSDs zulässt. Durch die direkte CPU-Anbindung kann in den gekühlten Slots VROC genutzt werden. Alternativ lassen sich natürlich auch Laufwerke per Adapter in den x16-Slots verbauen.

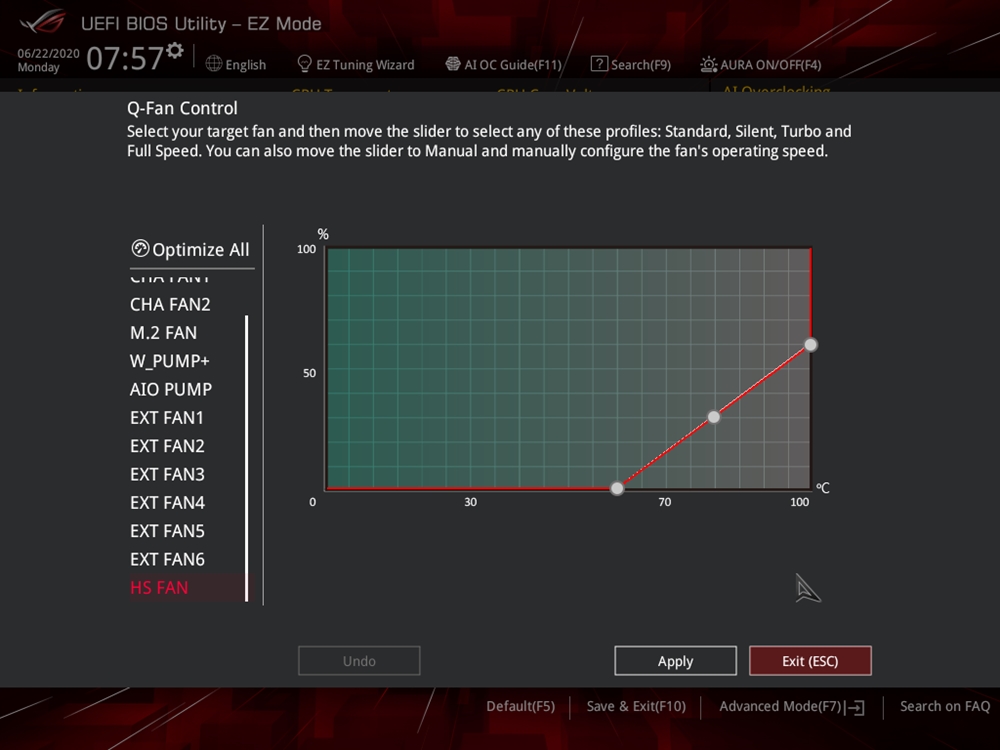

Das ROG Strix X299-E Gaming II ist mit einer vielzahl an Fan-Headern bestückt. Einer ist dabei vom VRM-Lüfter belegt. Bis auf den W-Pump-Header sind sie alle mit 1A spezifiziert. Für die Pumpe dürfen 3A durch die Pins gejagt werden. Alle Kanäle lassen sich per PWM und Spannung steuern. Die Verteilung ist insgesamt okay, wobei sich die CPU-Header bei verbautem System in kompakten GEhäusen schlecht erreichen lassen. Auch die Verteilung der vier RGB-Header erscheint logisch. So können Lüfter im Deckel oder Front bspw. an den oberen angeschlossen werden und Stripes an den unteren. Zu den USB-Headern braucht es eigentlich nicht viele Worte. Die Anzahl und ihr Ort ist typisch. Anmerken muss man allerdings, dass sich der Typ-C-Header die Anbindung mit dem PCIe x1 Slot teilt. Hier heißt es "entweder oder".

Insgesamt lässt sich am Layout des Boards nicht viel Kritik äußern. So gefällt bspw. gut, dass die beiden EPS-Buchsen nach rechts verlegt wurde. So platziert, kann man die Stecker deutlich besser einstöpseln. Auch gefällt gut, dass der erste PCIe x16 Steckplatz genügend zum zweiten vorweist, sodass man theoretisch auch ein Dual-GPU-System mit Tripple-Slot Grafikkarten umsetzen könnte. Positiv ist auch, dass die M.2 Kühler einzeln verschraut sind und es sich nicht um einen kompletten Kühler handelt, wie bspw. beim ASRock Z390 Pantom Gaming X. Zudem gelangt man an den unteren und den vertikalen M.2 Slot auich bei verbauter Grafikkarte.

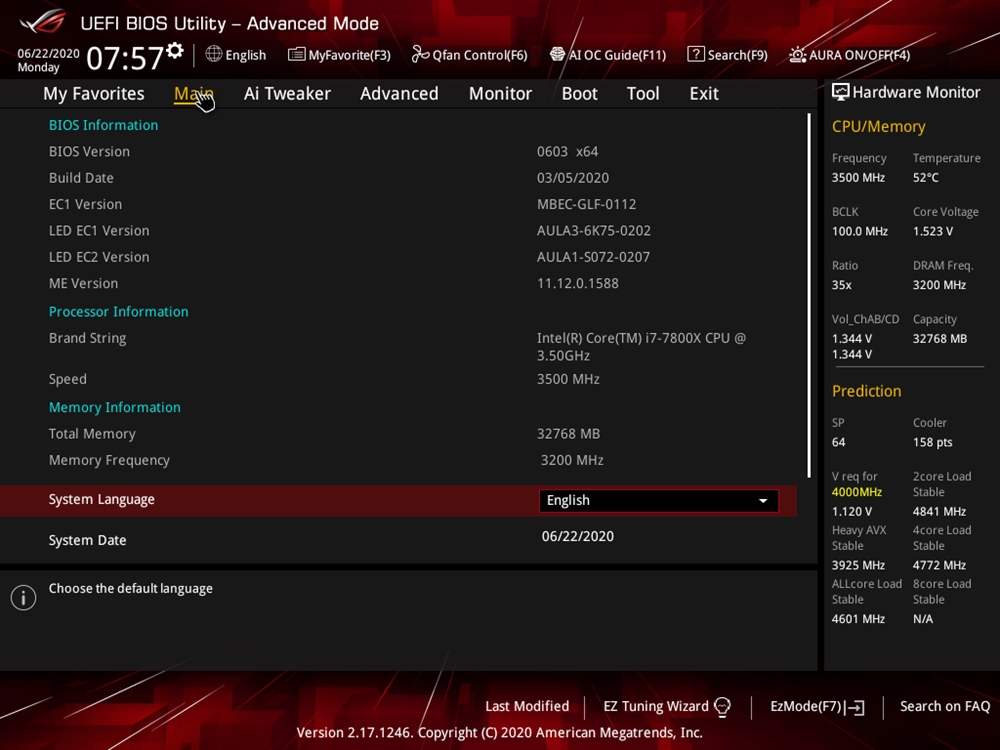

Testsystem im Überblick

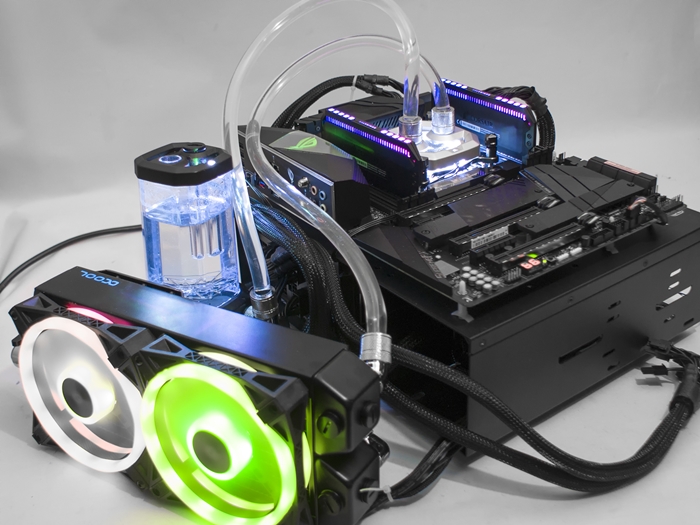

Das gesamte Testsystem wird als offener Aufbau realisiert und durch die zu testenden Mainboards immer ergänzt. Bei der Stromversorgung wird auf ein be quiet! Straight Power 11 650W gesetzt. Als CPU kommt ein Intel i7-7800X zum Einsatz. Das in 14nm Strukturgröße gefertigte Stück Silicium verfügt über einen offenen Multiplikator und wird mit einer TDP von 140 Watt spezifiziert. Der Standardtakt beträgt 3,5 GHz und wird im Turbo-Modus auf glatte 4,0 GHz angehoben - und das auch auf allen sechs Kernen. Um der CPU etwas mehr Leistung entlocken zu können, wurde sie mittlerweile geköpft, geschliffen und poliert sowie mit Liquid Metal versehen.

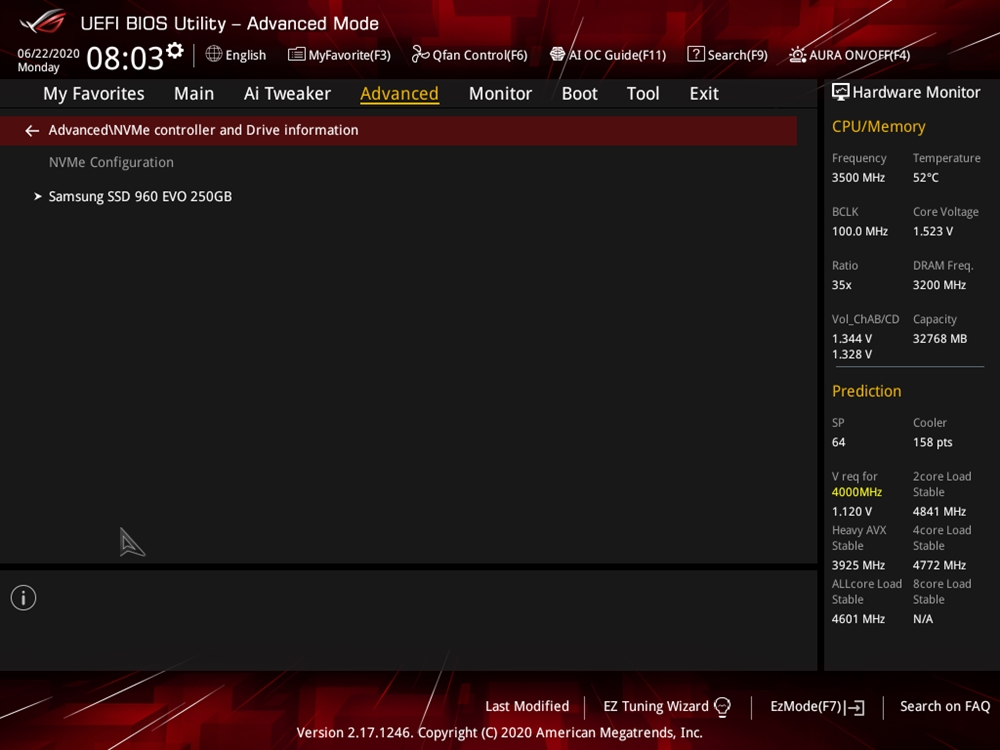

Beim Arbeitsspeicher können wir auf ein 32GB Kit aus dem Hause Corsair Dominator Platinum RGB zurückgreifen. Das mit bis zu 3200MHz taktende und zugleich 16GB (4x8) Quad-Channel-Kit ist für die Mehrheit der Tests bestens geeignet. Als primärer Datenträger wird die Samsung 960 Evo 250GB eingesetzt.

Es muss hierbei angemerkt werden, dass es zu den letzten Tests dieser Plattform mehrere Änderungen gibt. So konnte bspw. nicht mehr das selbe Image von damals auf die SSD aufgespielt werden, der RAM wurde erneuert, ebenso die Kühlung sowie das Netzteil. Eine 1:1 Vergleichbarkeit ist damit leider nicht gegeben, aber man kann die Werte schon noch vergleichen.

AMD AM4 Testsystem |    | |

| Prozessor: | Intel Core i7-7800X (geköpft) | |

| Mainboard: | ASUS ROG Strix X299-E Gaming II | |

| Kühlung: | Corsair XC9 + Custom Loop | |

| RAM: | Corsair Dominator Platinum RGB | |

| Storage: | Samsung 960 Evo 250GB (NVMe PCIe) | |

| Netzteil: | NZXT E850 | |

| Grafikkarte: | MSI GTX 970 4GD5T OC | |

| Betriebssystem: | Windows 10 Pro x64 |

Wie erwähnt, kommt zur Kühlung ein kleiner Custom-Loop zum Einsatz. Konkret wird dabei auf mehrere Komponenten der Corsair HydroX Serie gegriffen. Die CPU wird folglich vom Corsair XC9 RGB gekühlt, das Wasser von der Corsair XP5 bewegt und als Anschlüsse kommen die Corsair XF zum Einsatz. Als Wärmetauscher kommt allerdings ein Alpachool Nexxxos 240mm zum Einsatz, da dieser etwas dicker als der Corsair XR5 240 ist. Darauf sind aber wiederrum Corsair QL120 RGB verbaut, da dieser gerade griffbereit waren. Insgesamt sollte die Kühlleistung deutlich effektiver als eine AiO-Wasserkühlung sein und sieht zudem auch sehr nett aus, oder?

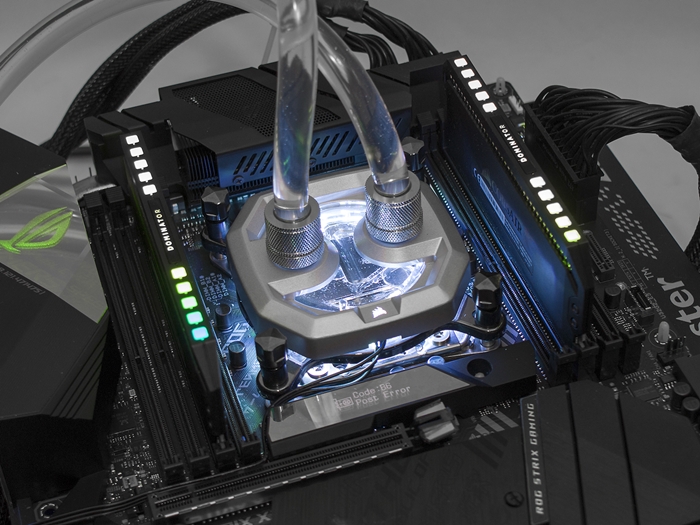

Beleuchtung findet man am Board nur am I/O-Cover wieder. Hier allerdings echt cool umgesetzt mit einer zweistufigen Beleuchtung in der spiegelnden Fläche. In einer unteren Schicht sieht man Schriftzeichen bzw. Schriftzüge und eine Schicht darüber das ROG-Logo. Die Dioden sind natürlich adressierbar. Zudem befindet sich unterhalb des Sockels ein OLED-Display. Beim Booten zeigt dieses Codes an, wie man folgend auch sehen kann. Beim Leck-Test fehlte natürlich die Grafikkarte. Im Betrieb kann man hier bspw. die Temperatur der CPU abbilden oder auch GIFs abspielen lassen.

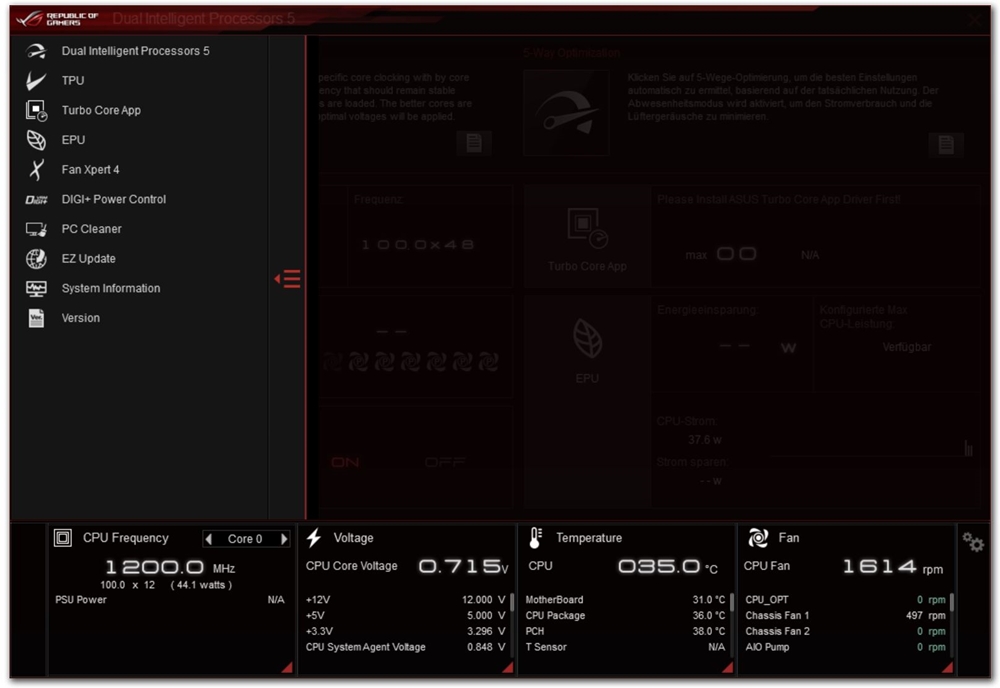

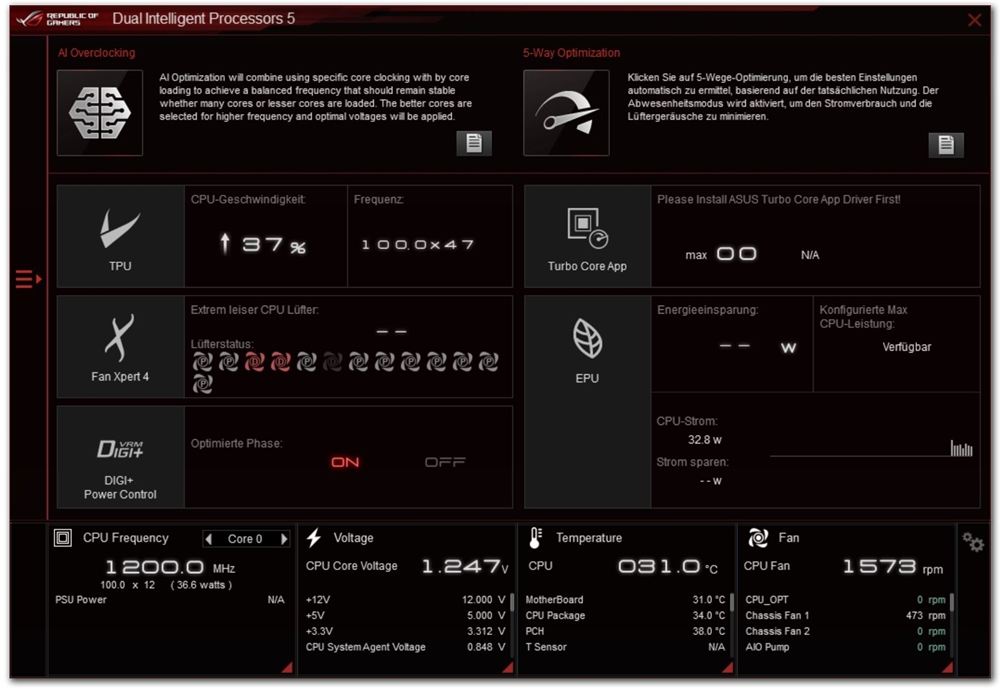

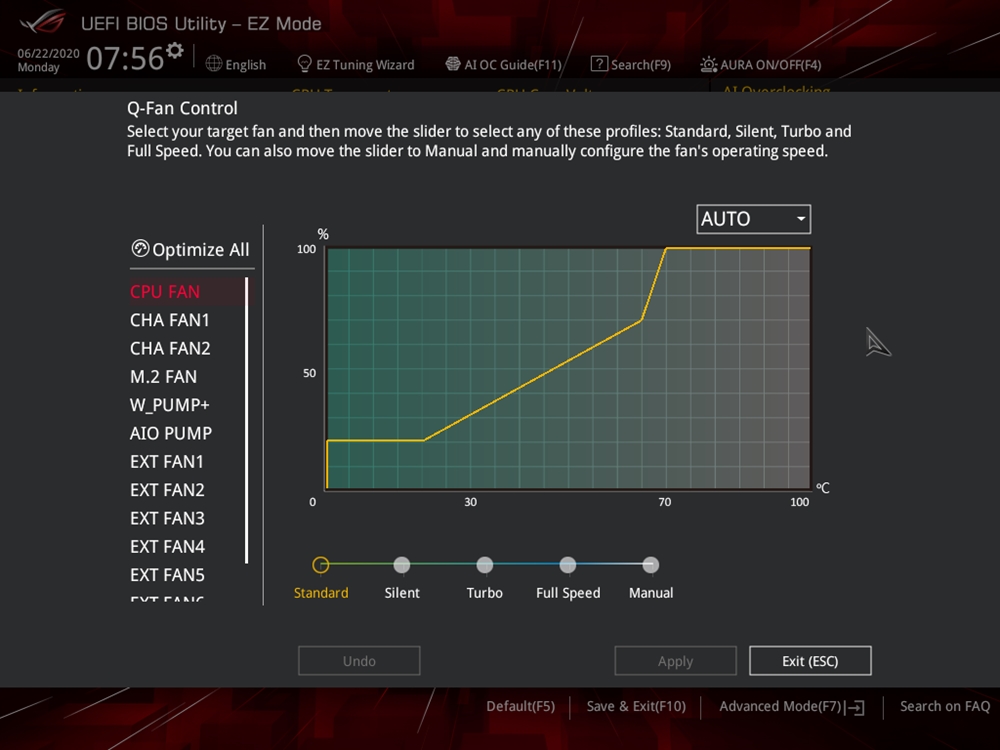

Lüftersteuerung / Softwarepaket

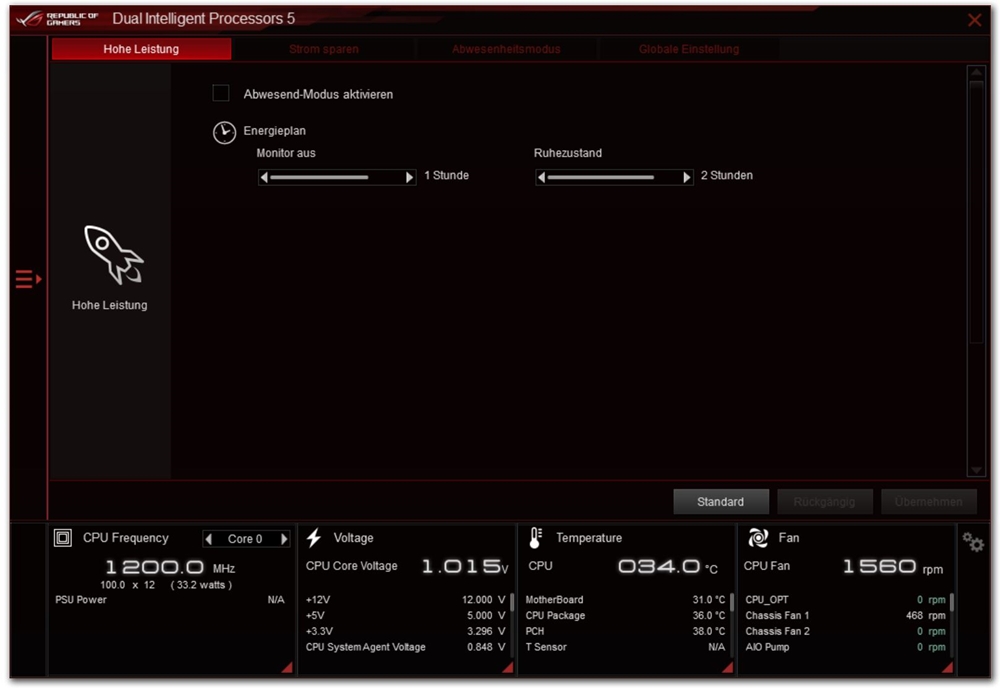

Die Software bzw. der AI Suite 3 des ASUS ROG Strix X299-E Gaming II gleicht insgesamt auch der des ASUS ROG Strix X299-XE Gaming. Die Software lässt ein manuelles Overclocking bzw. Feintuning der CPU-Parameter zu. Es kommt dabei ein recht hoher Umfang zum Einsatz, sodass man bspw. auch ein per Core OC vornehmen kann. Zudem sind die beiden automatischen Overclocking Funktionen AI Overclocking und die 5-Way Optimization integriert. Das System tunet sich hiermit selbst. Eine Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten.

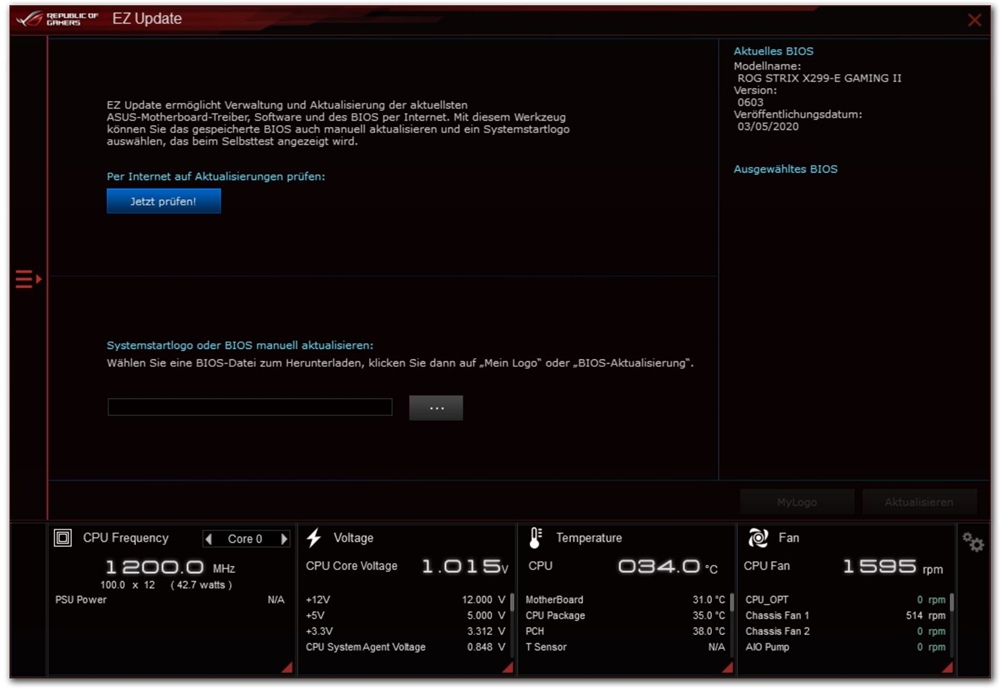

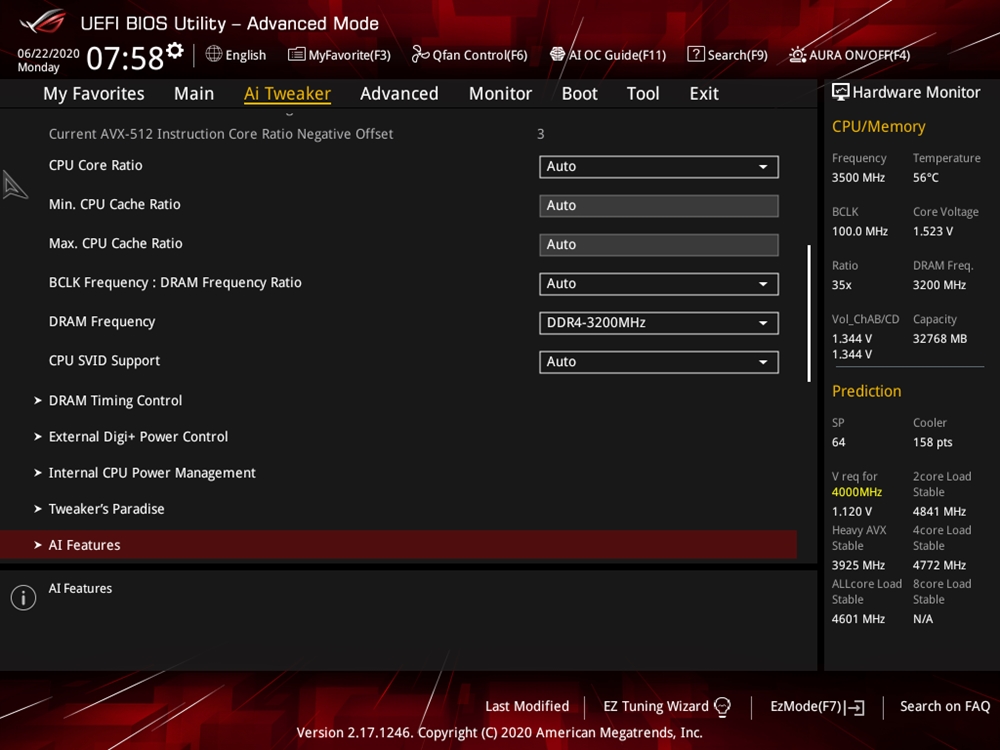

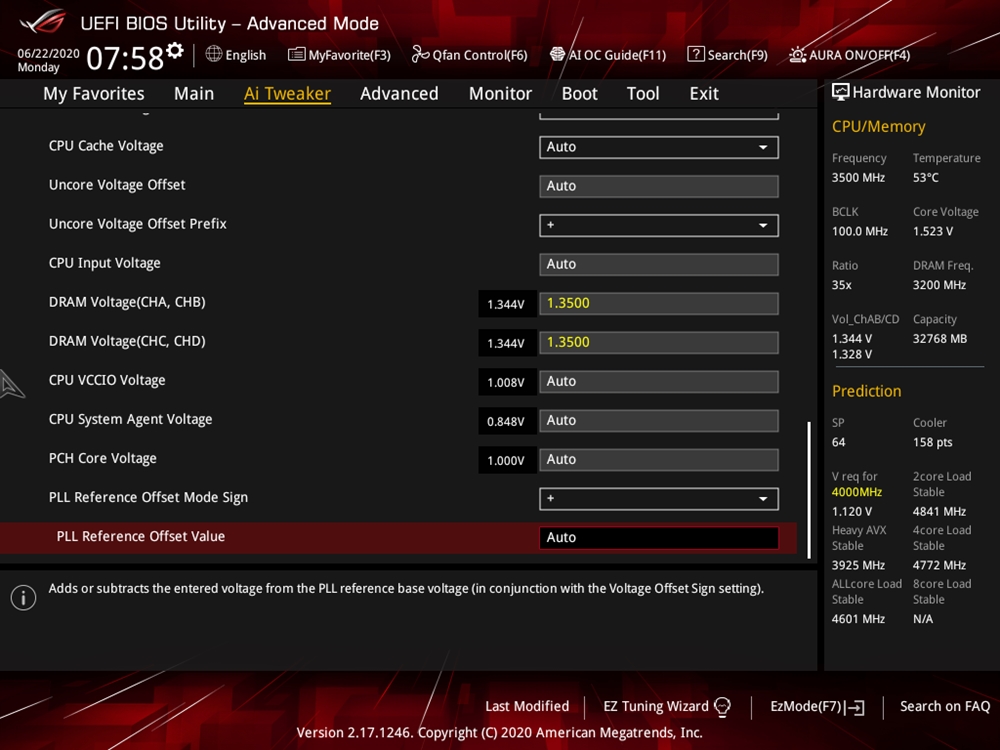

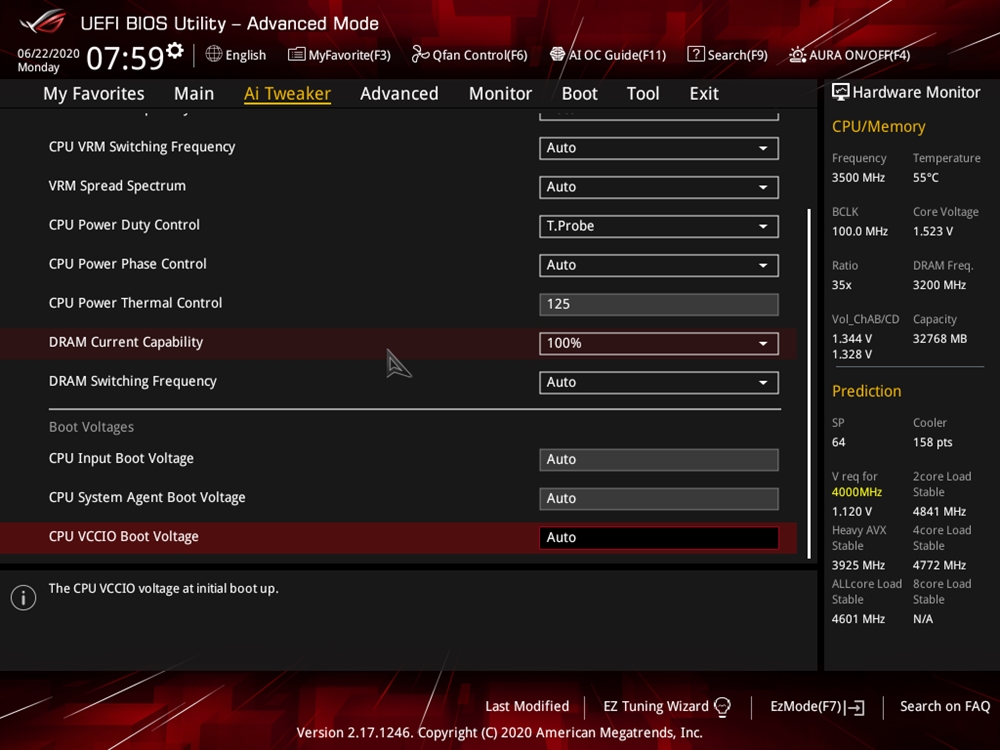

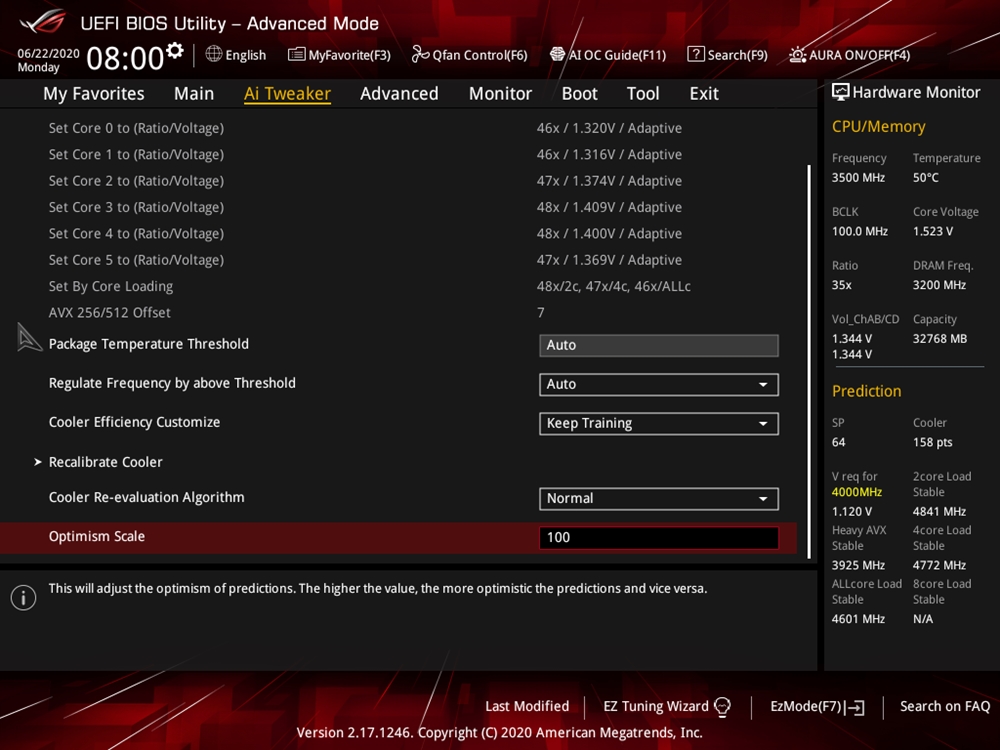

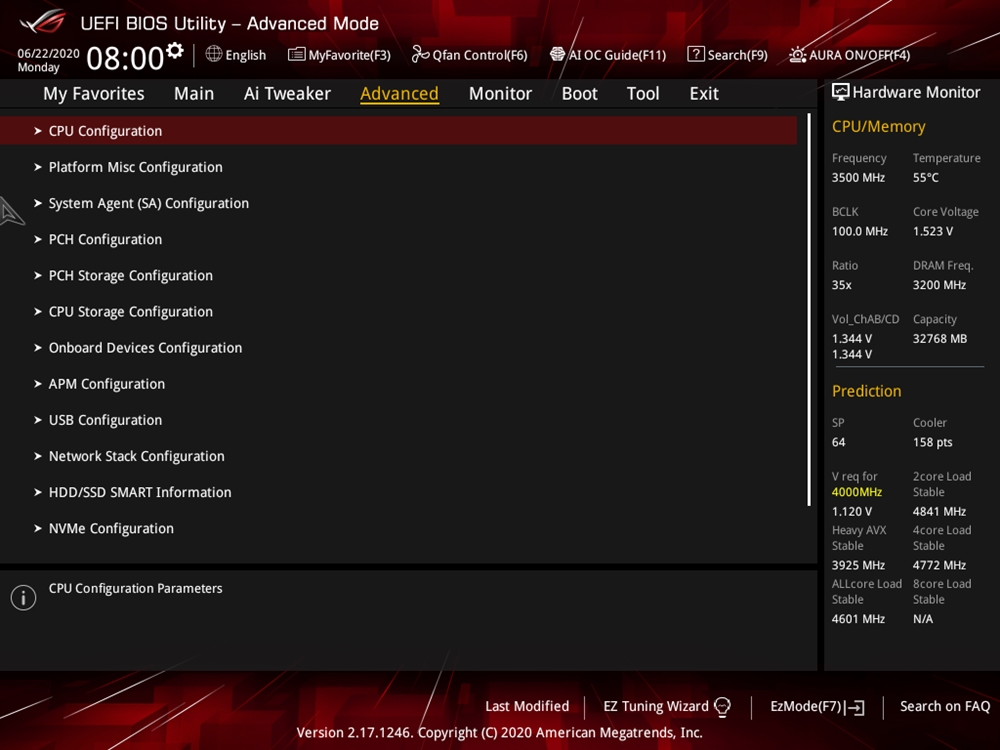

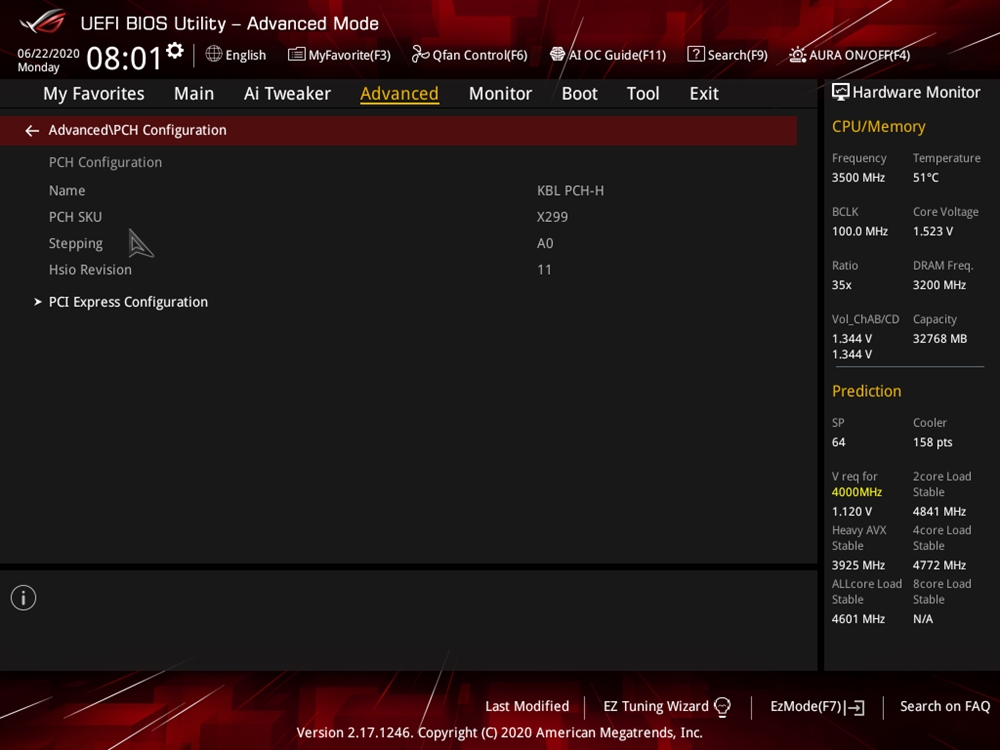

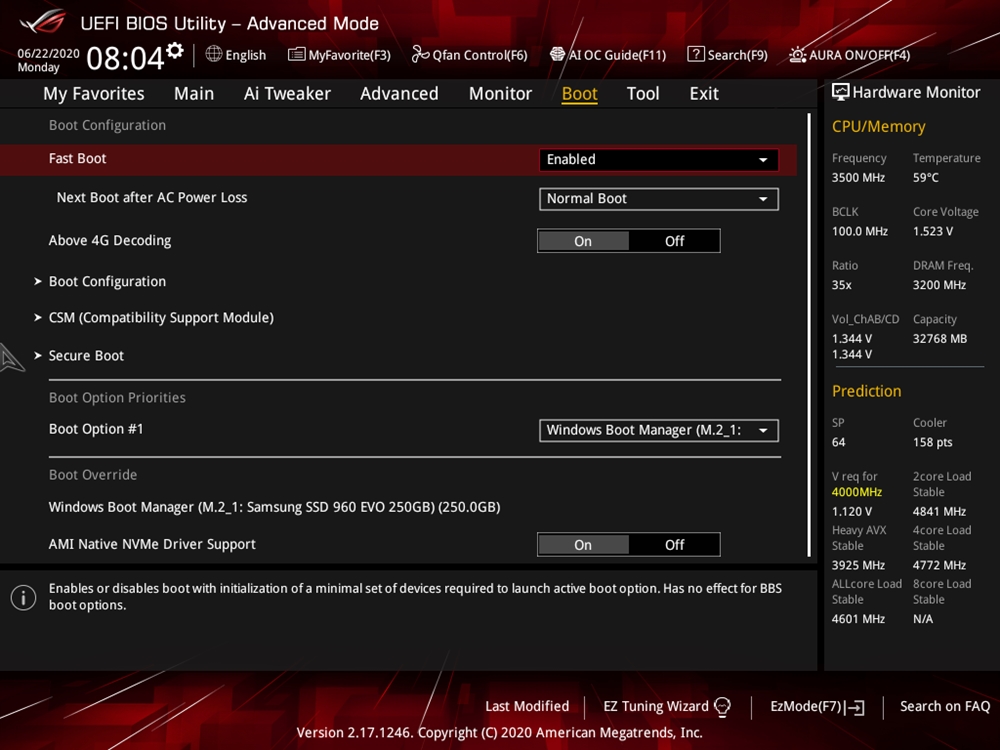

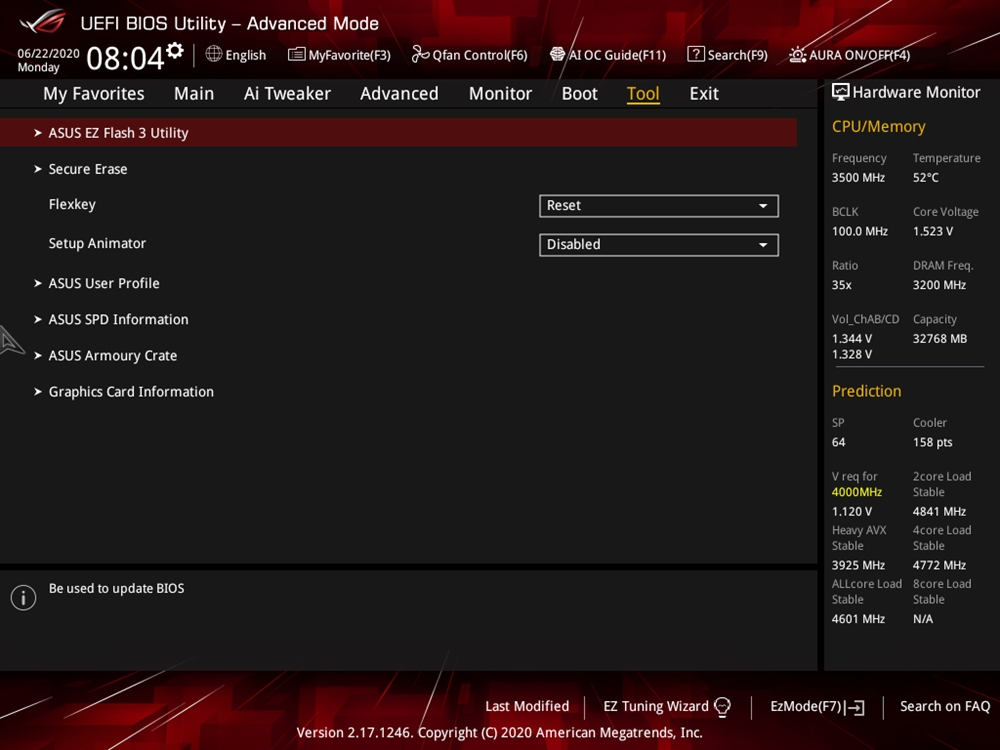

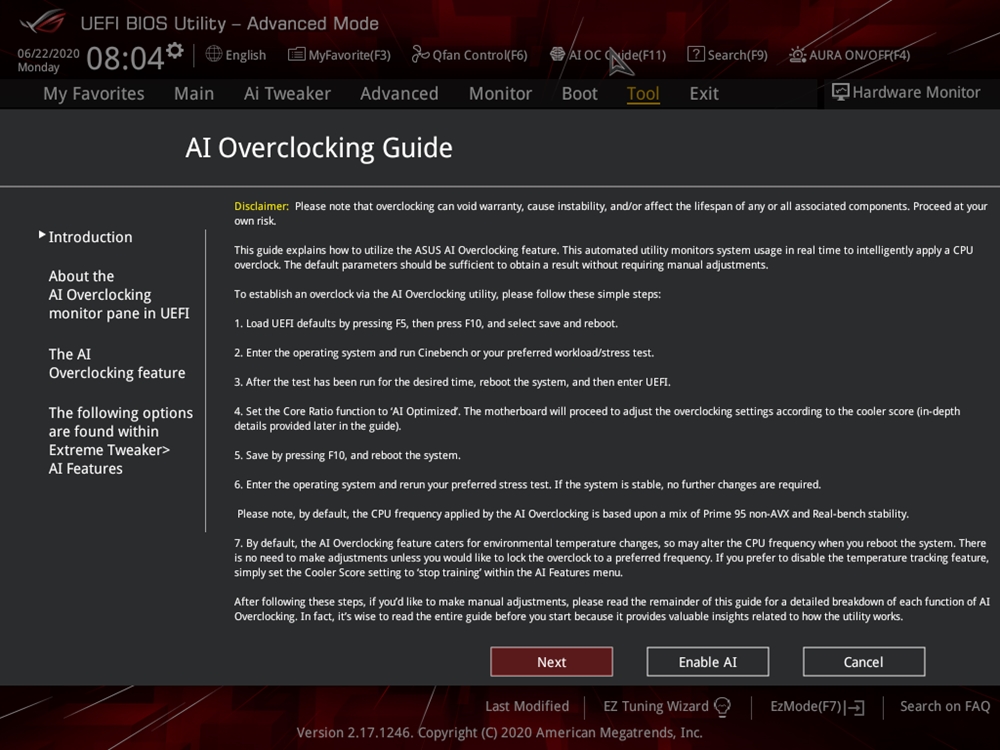

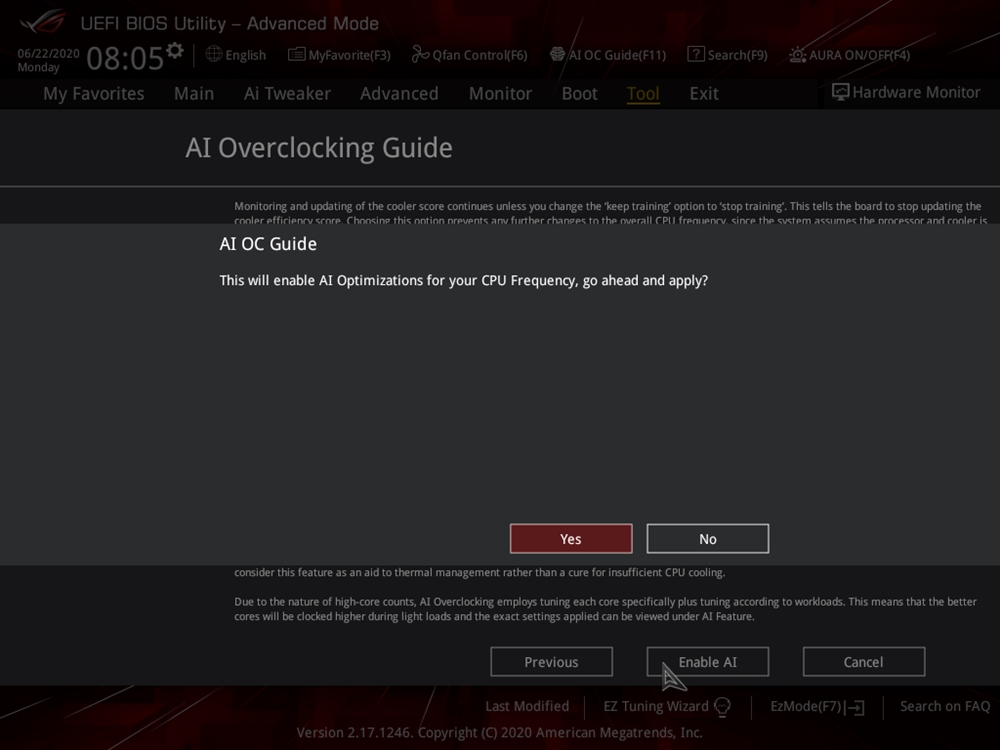

Das UEFI-BIOS

Das Bios des vorligenden Mainboards braucht man eigentlich auch nicht näher beschreiben. Auch dieses gleicht dem des X299-XE mit einem Unterschied. Statt der TPU I und II Profile hat man das AI Overclocking integriert. Dieses misst im laufenden Betrieb Leistungsparameter und errechnet eine Punktzahl für den verwendeten Kühler. Wie das ganze im einzelnen funktioniert, wird im Kapitel Overclocking noch einmal aufgeführt. Der Rest des Bios bleibt recht gut strukturiert. Im Normalfall sollte man alles schnell finden können was man sucht, vor allem wenn man die integrierte Suche nutzt.

Benchmarks

Vor den Benchmarks wurden das jeweiliges System immer auf den gleichen Stand gebracht. Konkret heißt das, dass bei jedem Einsatz eines Mainboards zunächst ein frisches Betriebssystem aufgesetzt wurde und anschließend lediglich die aktuellsten Treiber installiert wurden. Auf Software der Hersteller wurde zu diesem Zeitpunkt noch verzichtet, um etwaige Einflüsse von Boostfunktionen (z. B. MSI X-Boost) zu vermeiden.

Anmerkung: Da das damalige Windows 10 Image der zurückligenden Sockel 2066 Mainboards nicht mehr vorlag, wurden das ASUS ROG Strix X299-E Gaming II und MSI Creator X299 mit der Version 1909 gestestet, was auch mehrere Microcode-Updates mit sich zieht, wodurch die Leistung der CPU beeinflusst werden kann.

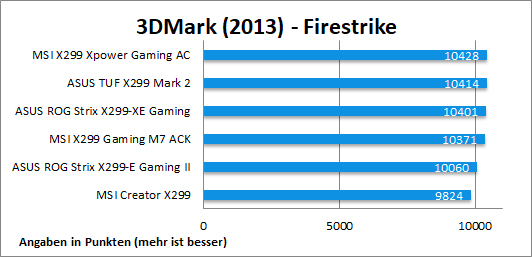

3DMark (2013)

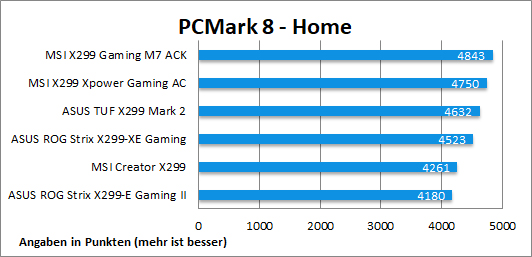

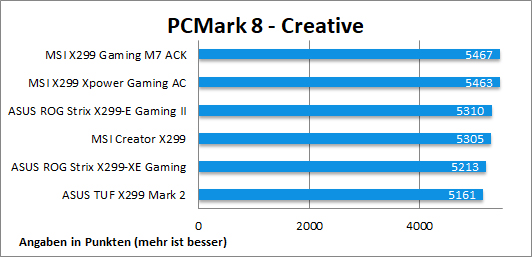

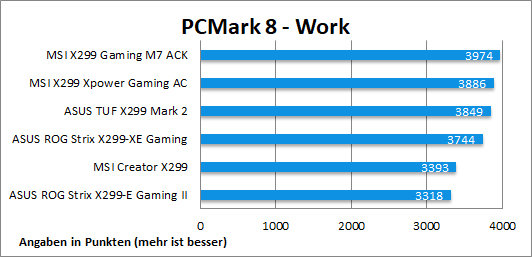

PCMark 8

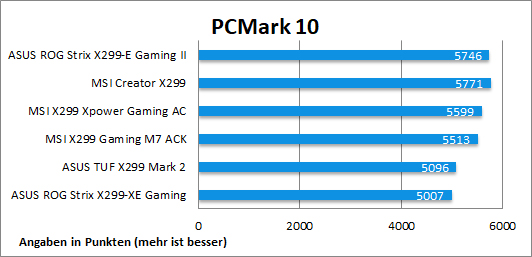

PCMark 10

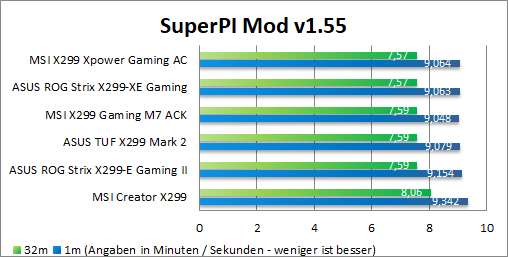

SuperPi Mod

Alternatives Programm SuperPi Mod

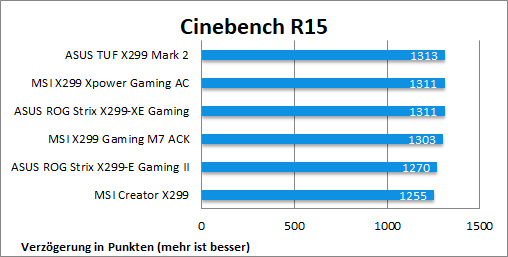

Cinebench R15

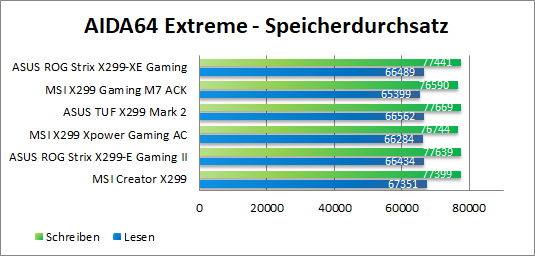

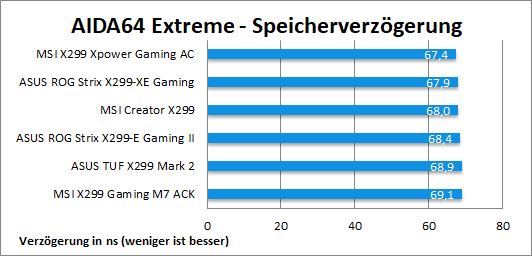

AIDA64 - Speicherdurchsatz / Latency

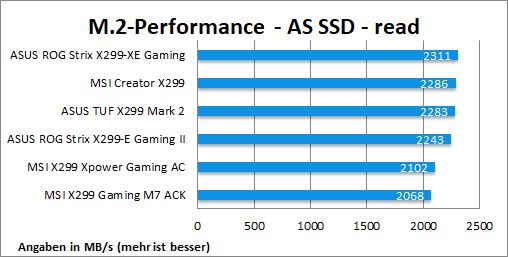

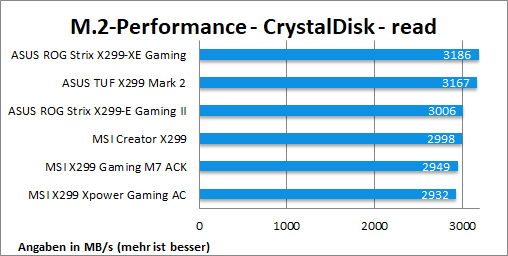

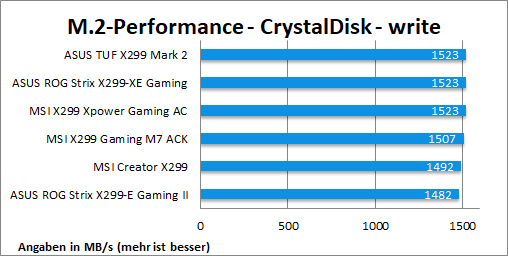

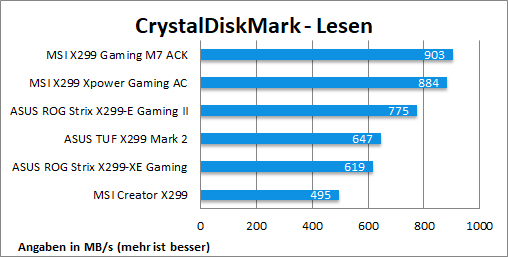

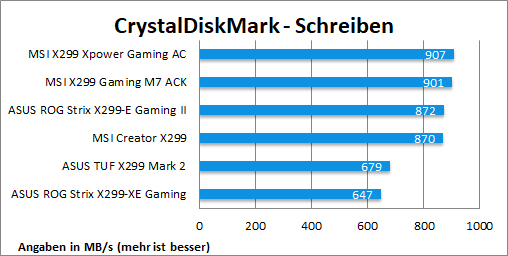

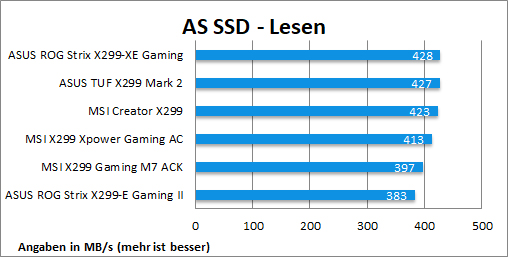

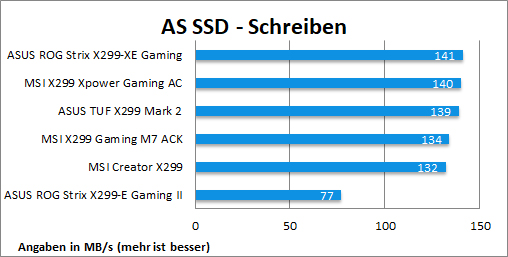

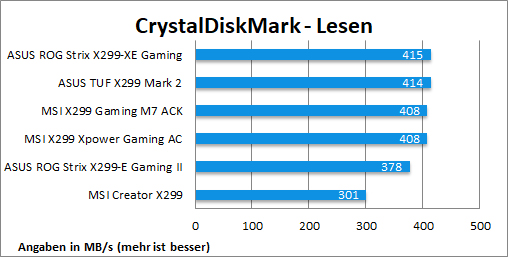

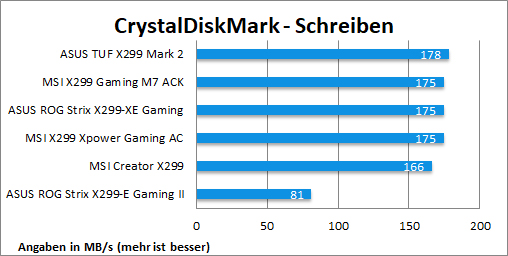

M.2 Performance

Natürlich soll die Messung der M.2-Schnittstelle nicht fehlen. Die für den Test verwendete Samsung 960 Evo wurde direkt auf der Platine montiert. Die M.2-SSD wurde als sekundäres Laufwerk ins System eingebunden. Die Systempartition hatte die genannten Samsung 850 Evo inne.

USB-3.1-Gen2-Performance (Typ-C Stecker)

Oftmals wird darauf hingewiesen, dass die nochmals schnellere Schnittstelle in Form von Zusatzchips verlötet ist, aber nur selten wird auch die reelle Geschwindigkeit nachgemessen. Im Testbericht zur SanDisk Extreme 900 Portable haben wir umfangreich dokumentiert was notwendig ist, um das volle Leistungsvermögen eines solchen Laufwerks mittels USB-3.1-Schnittstelle abzurufen. Um eine Limitierung auszuschließen, haben wir die Corsair Neutron XT des vorherigen Testsystems durch die schneller Samsung 960 Evo ersetzt. Verwendet haben wir den CrystalDiskMark und AS SSD Benchmark.

USB-3.1-Gen1-Performance

Um auch die Leistungsfähigkeit der USB-3.0-Schnittstelle auf die Probe stellen zu können, kam einmal mehr der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, zum Einsatz. Dieser musst sich im CrystalDiskmark beweisen.

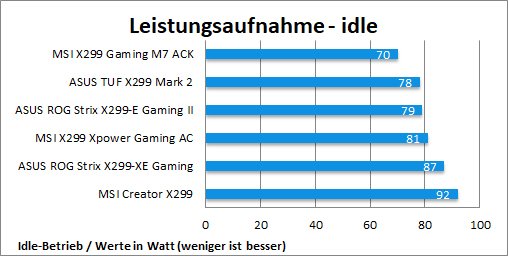

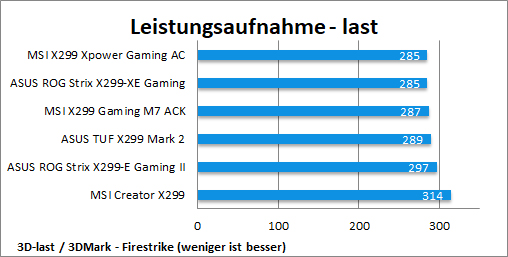

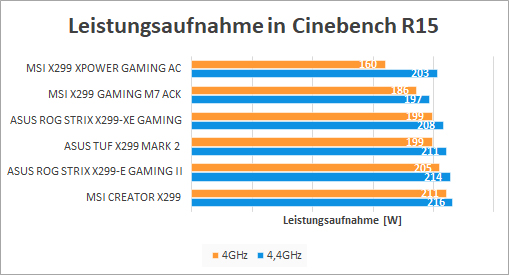

Leistungsaufnahme

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das gesamte Testsystem. Wir haben dabei den Stock-Zustand, also so wie der Kunde die neuen Komponenten verbaut, getestet und die Verbrauchsdaten ermittelt. Die protokollierten Werte verstehen sich als Durchschnittswerte, die via 3DMark (2013) ermittelt wurden. Die Werte wurden mit einem Strommessgerät direkt an der Steckdose abgelesen. Je nach Mainboard können diese Ergebnisse stark variieren, da jeder Hersteller unterschiedliche Komponenten verbauen kann.

Overclocking

Hinweis: Erreichte Werte sind nicht allgemeingültig. Mögliche Taktraten und eingestellte Spannungen variieren zwischen CPUs, Mainboards und Netzteilen. Die folgenden Darstellungen sind also nur als Richtwerte zu verstehen. Übertakten geschieht zudem auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für verursachte Schäden.

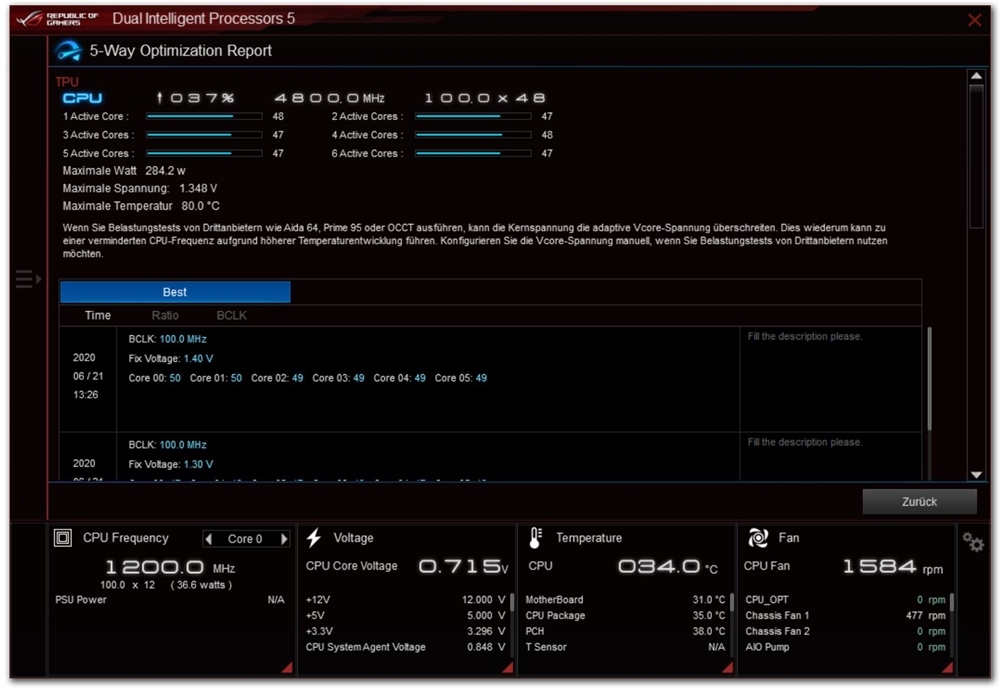

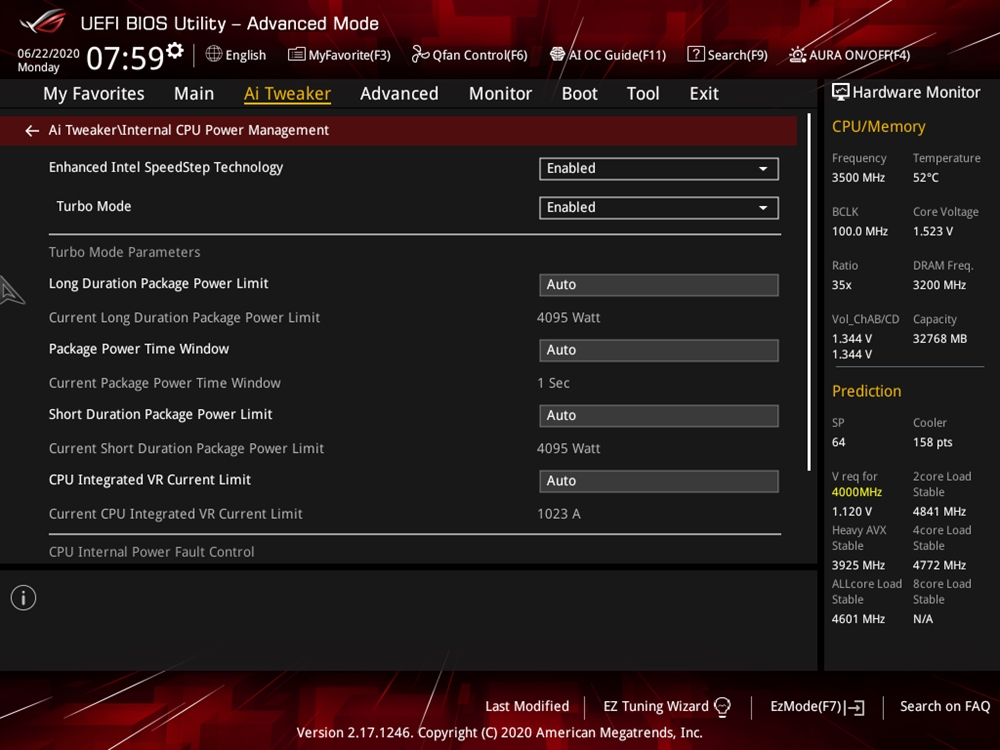

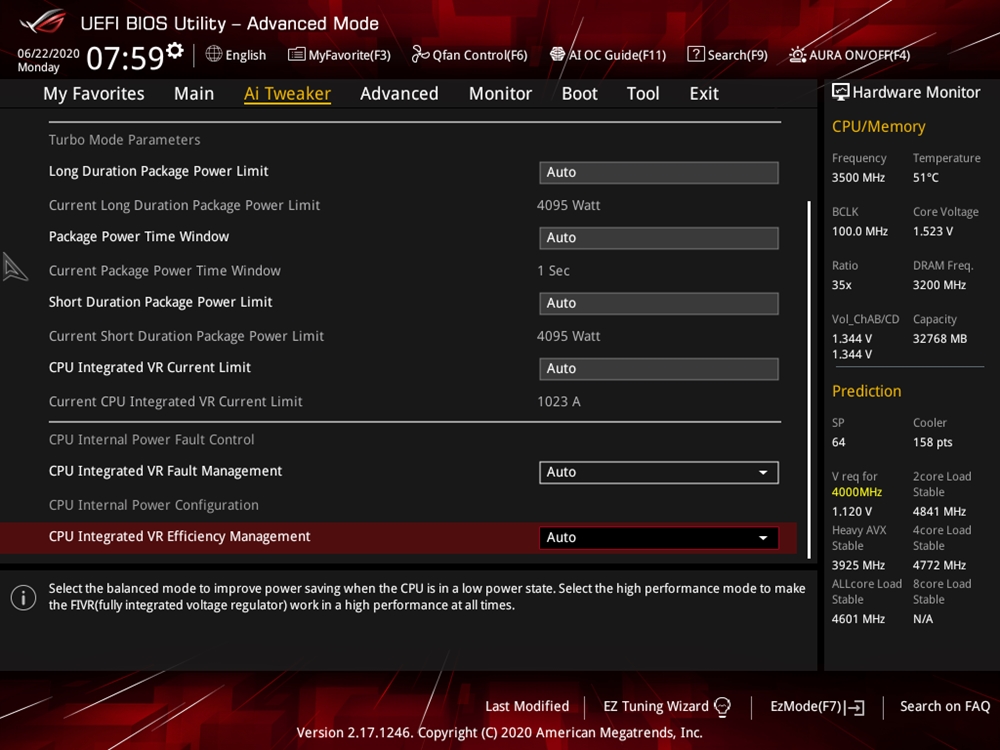

Das ASUS ROG Strix X299-E Gaming II bietet sozusagen zwei automatische Übertaktungsfunktionen, wohingegen beim ASUS ROG Strix X299-XE Gaming nur die beiden TPU Profile vorhanden waren. Diese sind hier auch vorhanden, sollen aber diesmal nicht weiter untersucht werden. Auf dem Board ist für die AI OC Funktion ein extra IC aufgelötet, welcher ein paar Parameter ausliest und auswertet. Dazu gehört z. B. die Temperatur der CPU. Diese wird in verschiedenen Szenarien geloggt und daraus ein Score ermittelt. Anhand dessen wird dann die CPU automatisch übertaktet. Dabei wird nicht einfach nur der All Core Turbo angehoben, sondern verschiedene Taktraten für die Auslastungsstufen bestimmt - werden also nur zwei Kerne belastet takten diese höher, als wenn vier ausgelastet werden. Der Vorgang wurde einmal durchgeführt, wobei die Kühlung mit dem Corsair XC9 für einen guten Score sorgte. Das Mainboard hat für einen Takt von 4,6 GHz auf allen Kernen eine Spannung von 1,3V festgelegt. Die Leistungsaufnahme stieg im Cinebench R15 auf 295W und es wurden 1431 Punkte erreicht.

Die zweite Möglichkeit ohne weiteres zutun stellt die 5-Way Optimization dar, welche im AI Suite 3 durchgeführt werden kann. Hier wird ein wenig anders vorgegangen. Kontinuierlich wird der Takt der CPU in verschiedenen Laststuffen angehoben, wobei auch die Spannung variiert wird. Dabei ermittelt das System durch eine Belastung selbst, ob die Einstellungen stabil sind. Das wird so lange durchgeführt, wie es die Temperatur zulässt. Dabei kann das System auch abstürzen. Die ermittelten Werte werden dann aber als Profil abgespeichert. Erreicht wurde durch dieses vorgehen ein Takt von 4,4 GHz bei 1,23V. Im Cinebench R15 gönnte sich das System hiermit 234W und erreichte 1378 Punkte - also schon effizienter als mit der AI OC Funktion, wenn auch nicht ganz so Leistungsstark.

Manuelles Übertakten

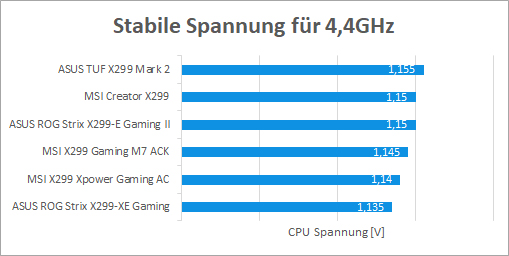

Bei den OC Tests der X299 Mainboards haben wir uns als Ziel gesetzt, die Spannung zu finden, welche minimal nötiog ist um mit 4,4GHz, also 10% OC, Cinebench R15 durchlaufen zu lassen. Dies war hier bei 1,15V der Fall. Im Vegleich wird die jeweilige Spannung der einzelnen Mainboards für das gleiche Szenario gezeigt.

Natürlich haben wir uns auch die erreichten Punkte nach dem Durchlauf notiert. Folgend also der Vergleich der Leistung beim angegebenen Takt von 4,4GHz.

Auch die gesteigerte Leistungsaufnahme wollen wir nicht verwehren. Das Plus fällt insgesamt sehr gering aus, da es sich eher um ein Undervolting handelt, welches gleichzeitig mit der Taktsteigerung einherging.

"Heiztest"

Bei diesem Test soll nun überprüft werden, inwieweit die Spannungsversorgung sich während größerer Belastung aufheizt. Dabei sollten die MOSFETs ganz sicher nicht "sterben", sondern ein humanes Level, welches auch den Alltag wiederspiegeln könnte, simulieren. Dazu wurde an der CPU eine feste Spannung von 1,25V angelegt. Den Turbo-Takt haben wir bei 4GHz belassen, jedoch das AVX-Offset deaktiviert bzw. auf null gestellt. Um die CPU bzw. die Spannnugsversorgung ins schwitzen zu bringen, haben wurde die neuste Version von Prime95 (29.3) mit AVX Befehlsatz gestartet und dies 30min laufen lassen.

Die CPU erreichte hier 75°C, was schon ein guter Wert ist, aber nicht im Fokus stehen soll. Aus der Steckdose wurden mit diesen Einstellungen 340W gezogen. Getestet wurde zunächst mit dem Silent-Modus des SpaWa-Lüfters, sodass dieser nicht anspring. Denn die Temperatur betrug am Ende der Zeit nur 62°C, was auch so schon ein echt guter Wert ist. Im zweiten Anlauf wurde der Lüfter mit 50% Drehzahl, also 3000 U/min, betrieben. Hiermit konnte die Temperatur noch einmal um 5°C auf maximal 57°C gedrückt werden. Sicherlich keine extreme Verbesserung, aber diese sollte sich vermutlich bei noch höherer Auslastung besser zeigen können. Die Lautstärke des Lüfters ist hier im übrigen auch noch nicht als kritisch zu betrachten.

Fazit

Um es kurz zu machen: Das ASUS ROG Strix X299-E Gaming II ist ein gelungenes Update zum ASUS ROG Strix X299-XE Gaming und kostet aktuell beinahe das selbe. Dabei erhält der gewillte Käufer ein Update in fast allen Belangen. So stuft man die Anzahl der M.2 Steckplätze auf drei hoch, bietet mehr USB 3.2 Gen2 Anschlüsse und steigert auch die Geschwindigkeit der Netzwerkanbindung. Vorhanden sind nun 1G und 2.5G NIC sowie WiFi 6. Vorher musste man sich mit 1G und WLAN-AC begnügen.

Auch die Spannungsversorgung wurde noch einmal weiter aufgebohrt und im gleichen Zug auch deren Kühlung optimiert. Statt optional montierbarem Lüfter, ist dieser nun fest montiert und die Kühlerfläche wird mittels Heatpipe noch weiter verlagert. Hier findet sich aber auch ein kleiner Kritikpunkt wieder, denn die Kühlkonstruktion baut insgesamt sehr hoch. Im Betrieb überzeugte sie aber mit sehr guten Temperaturen. Ein Plus gibt es auch bei den Lüfteranschlüssen. Weniger objektiv ist das Design zu beurteilen. Persönlich gefällt die Platine nun besser, vor allem das OLED ist aber auch eine coole Ergänzung.

Preislich bewegt es sich, wie erwähnt auf dem selben Niveau. ~385€ sind natürlich nicht gerade wenig, aber die 400€ Grenze wird nun auch schon im Mainstream überboten (z. B. vom MSI MEG Z490 ACE). Mit dem selben Sockel gibt es sicherlich auch günstigere Modelle, aber dennoch kann hier eine Empfehlung ausgesprochen werden.

ASUS ROG Strix X299-E Gaming II