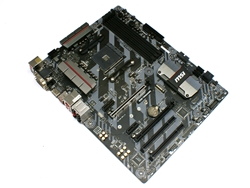

Wer sich ein Gaming-Setup mit AMD Ryzen Prozessor aufbauen möchte, jedoch nicht plant das letzte Quäntchen aus der AM4 Plattform zu quetschen, der wird folgerichtig zu einem Mainboard mit AMD B350 Chipsatz greifen wollen. MSI hat sich eben dieser Zielgruppe gewidmet und mit dem MSI B350 Tomahawk eine Platine mit grundsolider Ausstattung und Verarbeitung ins Rennen geschickt. Gaming LAN und eine rote "Unterboden-Beleuchtung", sind nur ausgewählte Indizien, welche es einer Gaming-Serie zuordnen. Die Wertigkeit der Komponenten sieht man der Platine schnell an. Ob sie jedoch auch bei der Performance mit der Konkurrenz mithält, zeigt unser Test des Mainboards.

Wer sich ein Gaming-Setup mit AMD Ryzen Prozessor aufbauen möchte, jedoch nicht plant das letzte Quäntchen aus der AM4 Plattform zu quetschen, der wird folgerichtig zu einem Mainboard mit AMD B350 Chipsatz greifen wollen. MSI hat sich eben dieser Zielgruppe gewidmet und mit dem MSI B350 Tomahawk eine Platine mit grundsolider Ausstattung und Verarbeitung ins Rennen geschickt. Gaming LAN und eine rote "Unterboden-Beleuchtung", sind nur ausgewählte Indizien, welche es einer Gaming-Serie zuordnen. Die Wertigkeit der Komponenten sieht man der Platine schnell an. Ob sie jedoch auch bei der Performance mit der Konkurrenz mithält, zeigt unser Test des Mainboards.

Wer bei Tomahawk zunächst an eine Waffe der amerikanischen Ureinwohner dachte, liegt beim MSI B350 Tomahawk etwas deneben. Denn der Hersteller bezieht sich nicht auf die Axt als Waffe, sondern auf den militärischen Marschflugkörper. Aus diesem Grund hat MSI der Platine einen industriellen, militärischen Look verpasst. Ob das Mainboard allerdings auch eine Allzweckwaffe ist und ebenso mächtig einschlägt, soll unser Test klären.

Das vorliegende Mainboard ist der Arsenal Gaming-Serie zugeordnet und ist damit für preisbewusste Gamer konzipiert. Dies wird nicht nur durch den Chipsatz deutlich, sondern auch auf Grund der Ausstattung. Es bewegt sich hier in die direkte Konkurrenz zum ASUS Prime B350-Plus, auch was den Preis betrifft. Der volle Umfang des AMD AM4 Sockels wird daher auch hier nicht ausgefahren. Verstecken muss sich die Einsteiger-Platine aber keinesfalls.

Lieferumfang

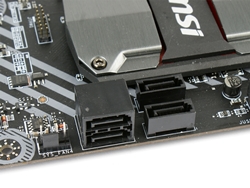

Der Lieferumfang des Mainboards ist ähnlich auch hier ziemlich spärlich. Anleitung, Treiber CD, kurze Information bzgl. des Speichers und der Garantie sowie zwei SATA Kabel - That's all.

Die Spezifikationen

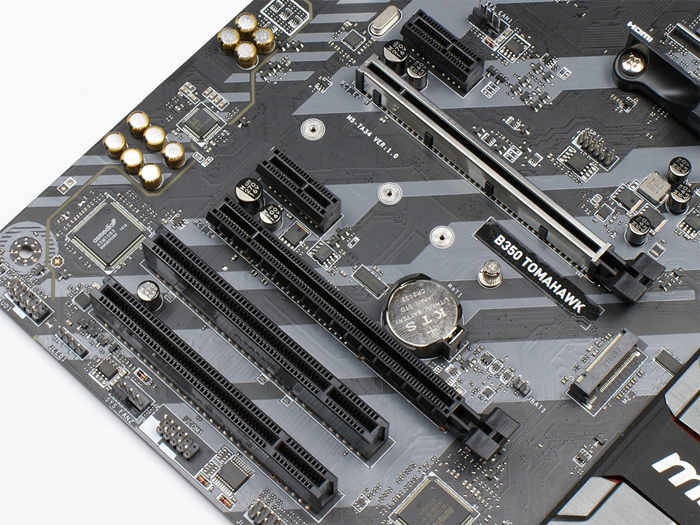

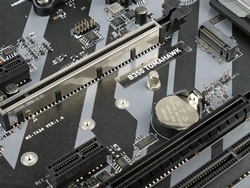

Das MSI B350 Tomahawk soll nicht nur mit einem guten Preis punkten, sondern auch mit einer soliden und haltbaren Austattung. Daher hat MSI trotz des geringen Preispunktes hochwertige Komponeten nach Military Class 4 Standard verbaut. Erfreulich ist auch das Steel Armor Feature am PCIe x16 Steckplatz. Bei der Datenträgerverbindung ist die Beschneidung dann etwas mehr zu sehen. Neben dem M.2 Slot stehen lediglich vier SATA-III Buchsen zur Auswahl. Eine ansprechende Optik ließ sich MSI jedoch nicht nehmen und hat nicht nur rote LEDs, sondern auch einen RGB-Header verbaut.

| MSI B350 Tomahawk - im Überblick | |

|---|---|

| Mainboard-Format | ATX |

| Bezeichnung | MSI B350 Tomahawk |

| Sockel | PGA AM4 |

| Preis | ca. 91€ |

| Hersteller-Homepage | www.msi.de |

| Chipsatz-Eckdaten | |

| Chipsatz | AMD B350 Chipsatz |

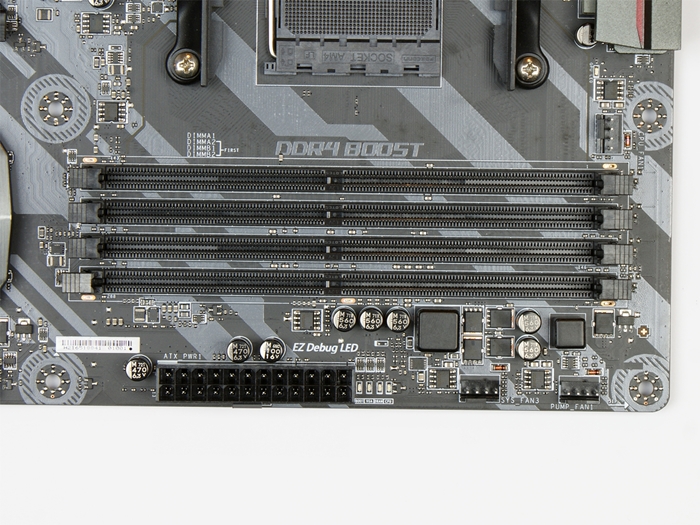

| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 Ryzen bis zu 3200MHz (OC) - Dual Channel 4x DDR4 Athlon- / A-Serie bis zu 2400MHz - Dual Channel |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 64 GB |

| SLI / CrossFire | AMD 2-Way-CrossFireX (x16/x4) |

| Phasen | 4 + 2 Phasen (CPU + SoC) |

| Stromanschlüsse | 1x 8-PIN 1x 24-PIN-ATX |

| Features-Keyfacts | |

| PCI-Express | 1x PCIe 3.0 x16 (x16 mit Ryzen) (x8 mit Athlon-/ A-Serie) 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch x4) 2x PCIe 2.0 x1 |

| PCI | 2x |

| Serial-ATA-, SAS- und ATA-Controller | 4x SATA 6G 1x M.2 x4 Gen 3.0 und SATA - 2242, 2260, 2280, 22110 |

| RAID | RAID 0, 1, 10 mit SATA Datenspeichern |

| USB | 8x USB 3.1 Gen1 (1x Typ-C, 7x Typ-A; 4x I/O-Panel 4x über Front-Header) 6x USB 2.0 (2x I/O Panel, 2x über Front-Header) |

| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 1x DVI 1x VGA |

| Thunderbolt | - |

| LAN | Realtek RTL 8111H Gigabit LAN Controller |

| Audio | Realtek ALC892 Analog-out (3,5mm Klinke) |

| Sonstiges | ▪ Steel Armor |

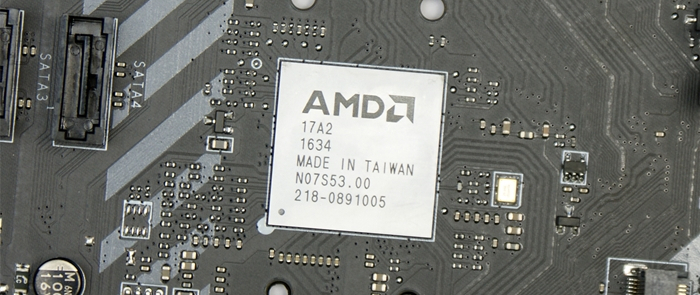

Der AMD B350 Chipsatz

Beim Preview des ASUS X399 ROG Zenith Extreme haben wir die Top-Chipsätze von AMD und Intel verglichen. Auch ein Vergleich mit den jeweiligen Vorgängern hatten wir angeboten. Dies soll im folgenden auch noch einmal mit den jeweils eine Nummer kleineren Chipsätzen geschehen.

Nicht nur was die reine Leistung der neuen AMD Ryzen Prozessoren angeht konnte der Hersteller wieder Anschluss finden. Denn auch bei den Anschlüssen und Anbindungen, musste AMD einiges aufholen. Da die Chipsätze für den Sockel AM3+ und FM2+ eigentlich nur Updates der vorherigen Sockel entsprachen, waren die Standards für z. B. USB und PCIe teilweise überholt und konnten nicht nativ ausgeführt werden. Dadurch hatte man nicht nur bei der CPU Leistungseinbußen, sondern auch bei der Übertragungsrate der Datenspeicher oder auch Steckkarten. Zudem handelt es sich bei der AM4 Plattform nun auch um die erste von AMD, welche DDR4 verwendet. Auch galt es als Ziel, die beiden vorrangegangenen Plattformen in einen Sockel zu vereinen, also eine alleinige Basis für beide CPU Varianten, mit und ohne IGP, zu schaffen. Die konkreten Unterschiede der Chipsätze bzw. Sockel liefert die folgende Tabelle.

| Plattform | AM4 | AM3+ | FM2+ |

|---|---|---|---|

| Chipsatz | B350 | 970 | A78 |

| Speicher | DDR4 | DDR3 | DDR3 |

| PCIe x16 | Gen 3.0 | Gen 2.0 | Gen 3.0 |

| Weitere PCIe Lanes (CPU/Chipsatz) | 4x Gen 3.0 / 6x Gen 2.0 | 0 / 4x Gen 2.0 | 0 / 4x Gen 2.0 |

| Video Ausgänge | maximal drei | N/A | maximal drei |

| SATA maximal (CPU/Chipsatz) | 6 (2/4) | 6 (0/6) | 6 (0/8) |

| USB 3.1 Gen2 | 2 | N/A | N/A |

| USB 3.1 Gen1 | 6 (4/2) | 0 | 4 (0/4) |

| USB 2.0 | 6 | 14 | 10 |

| AMD CrossFire / Nvidia SLI | - / - | 2-Way / 2-Way | 2-Way / - |

Wie man unschwer erkennen kann, dürften theoretisch alle Verbindung einen Leistungsschub erhalten, da viele Anschlüsse wie USB 3.1 oder SATA direkt an die CPU angebunden werden können. Vor allem auch bei PCIe-Datenträgern kann man ein Performance-Plus erwarten. Denn von den 24 PCIe Gen 3.0 Lanes werden 16 für die Grafikkarten bzw. x16 Slots reserviert und vier Lanes für die Anbindung des B350. Die übrigen vier können wahlweise als PCIe x2 und 2 SATA Anschlüsse oder aber als PCIe x4 ausgelegt werden. Somit kann theoretisch eine NVMe-PCIe-SSD ihre ganze Power ausspielen, ohne dabei den Umweg über den Chipsatz gehen zu müssen.

Bei der Bestückung bzw. den Anschlüssen gilt es also immer genau hinzuschauen, da den Herstellern der Mainboards sozusagen etwas Freiheiten gegeben werden. So kann es sein, dass mechanisch gleiche Anschlüsse elektrisch nicht identisch angesteuert werden. Nach dem Vergleich mit den alten AMD Plattformen, wollen wir auch noch den Vergleich mit der aktuellen Intel Plattform bzw. dem Intel B250 des Mainstream-Sockels 1511 anstellen. Auch wenn Intel noch dieses Jahr die neuen Intel Coffee Lake Prozessoren auf den Markt entlässt, welche wohl nicht mit den alten Chipsätzen kompatibel sind, so wird es noch etwas Zeit dauern, bis ein Nachfolger des B250 parat steht.

| Plattform | AMD AM4 | Intel 1511 |

|---|---|---|

| Chipsatz | B350 | B250 |

| Speicher | DDR4 | DDR3 / DDR4 |

| PCIe x16 | Gen 3.0 | Gen 3.0 |

| Weitere PCIe Lanes (CPU/ Chipsatz) | 4x Gen 3.0 / 6x Gen 2.0 | 0 / 12x Gen 3.0 |

| Video Ausgänge | maximal drei | maximal drei |

| SATA maximal (CPU / Chipsatz) | 6 (2/4) | 6 (0/6) |

| USB 3.1 Gen2 | 2 | N/A |

| USB 3.1 Gen1 (CPU/Chipsatz) | 6 (4/2) | 6 (0/6) |

| USB 2.0 | 6 | 6 |

| AMD CrossFire / Nvidia SLI | - / - | 2-Way / - |

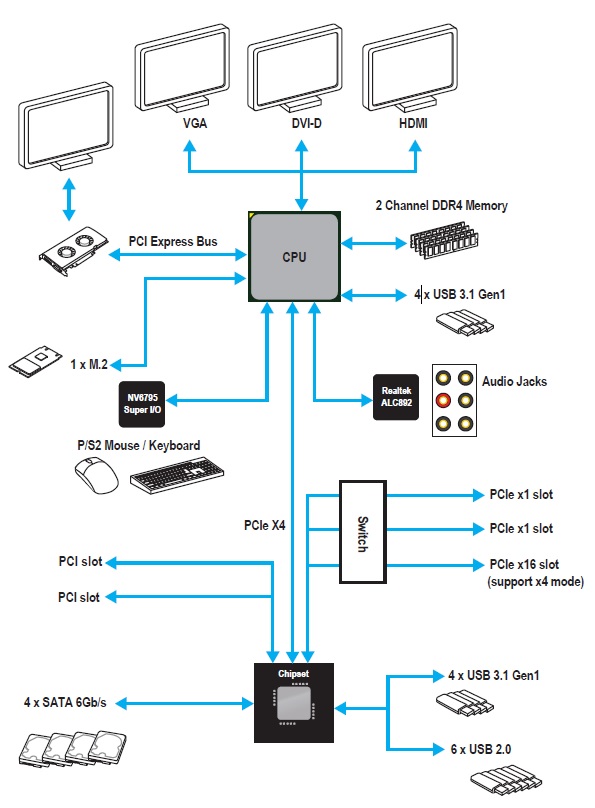

Wie man sieht, kann AMD also auch bei der Konnektivität zugelegt. Zwar liefert der Chipsatz nicht so viele und schnelle Lanes, jedoch lassen sich Datenträger über PCIe Gen 3.0, SATA oder USB 3.1 Gen1 direkt an die CPU hängen und man umgeht damit etwaige Engpässe über die Anbindung des Chipsatzes. Das folgende Diagramm zeigt, wie MSI die Möglichkeiten der CPU und des Chipsatzes auf dem MSI B350 Tomahawk ausgenutzt hat.

Wie man sieht wurden hier die vier PCIe 3.0 Lanes vollständig für den M.2 Steckplatz genutzt. Das heißt, dieser wird zu keiner Zeit beschnitten. Gleiches gilt für den PCIe x16 3.0 Steckplatz, welcher am Steel Armor erkennbar ist. Bei den anderen PCIe Steckplätzen müssen in gewissen Kombination gegebenfalls Abstriche gemacht werden. Die komplette Übersicht der möglichen Kombinationen entnimmt man der folgenden Tabelle. Die Steckplätze sind dabei auf dem Mainboard von oben nach unten zu betrachten.

| Slot | Bandbreite | |||

| PCIe x1_1 | - | 2.0 x1 | - | 2.0 x1 |

| PCIe x16_1 | 3.0 x16 | 3.0 x16 | 3.0 x16 | 3.0 x16 |

| PCIe x1_2 | - | - | 2.0 x1 | 2.0 x1 |

| PCIe x16_2 | 2.0 x4 | 2.0 x2 | 2.0 x2 | 2.0 x2 |

| M2_1 | 3.0 x4 | 3.0 x4 | 3.0 x4 | 3.0 x4 |

Beachtet werden muss, dass sie nur für AMD Ryzen Prozessoren gilt. Bei AMD Athlon oder A-Serien CPUs sind der PCIe x16_1 und der M2_1 Steckplatz immer auf 3.0 x8 bzw. 3.0 x2 beschränkt.

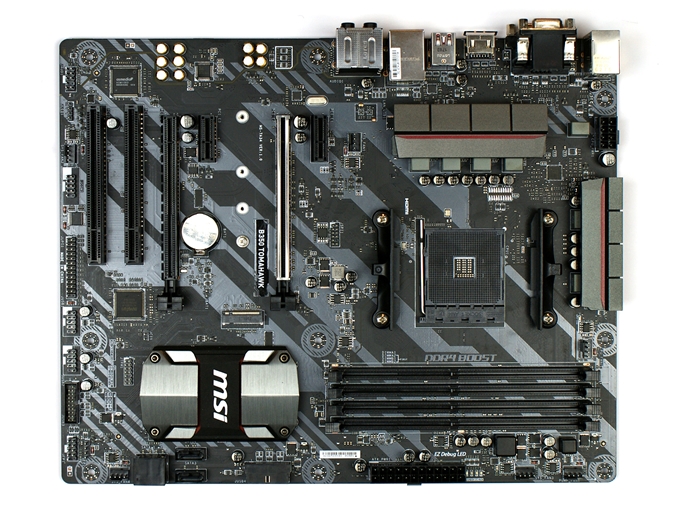

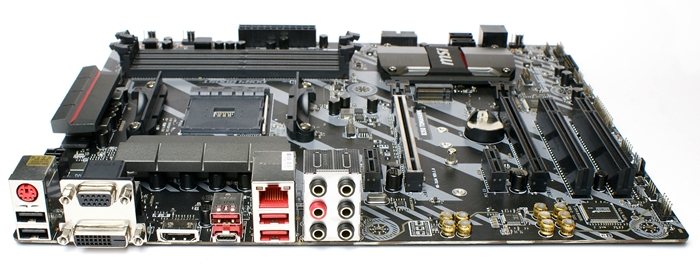

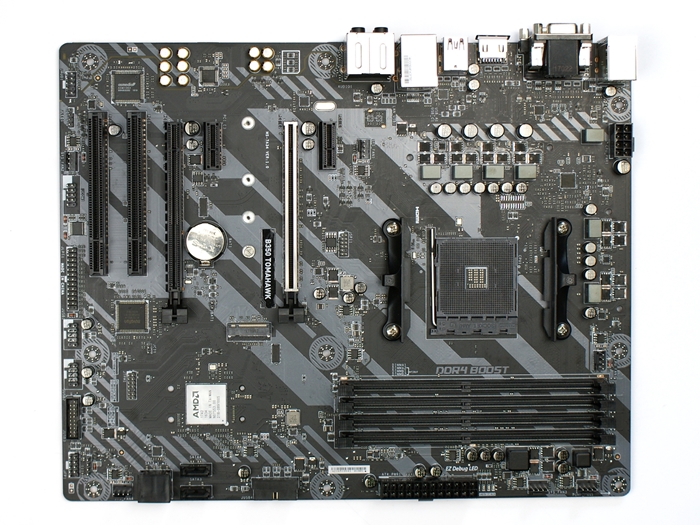

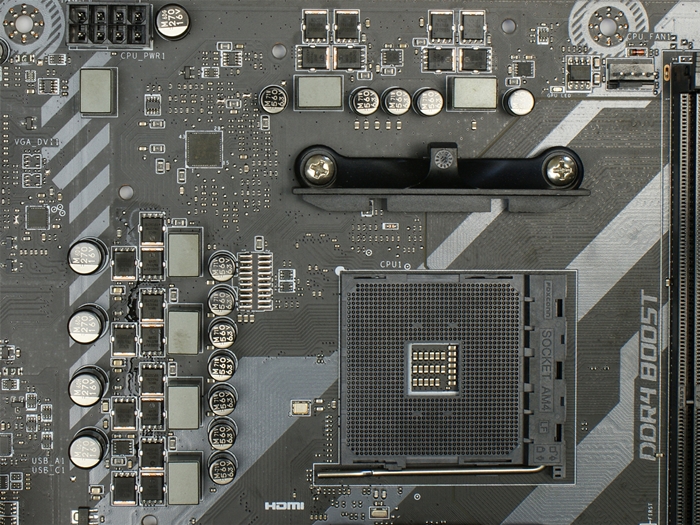

Detailansicht / Features I

Man könnte sagen der Name ist Programm. Denn optisch sind militärische Anleihen nicht zu verkennen. Der grau-schwarze Look wird nur durch kleine rote Akzente aufgebrochen. Im Betrieb werden diese durch die rote Beleuchtung auf der Unterseite und des Audio-Bereichs verstärkt. Insgesamt ist die Platine sehr aufgeräumt. Dies liegt auch daran, dass keine weiteren Blenden verbaut werden und auch die Kühler nicht besonders groß ausfallen.

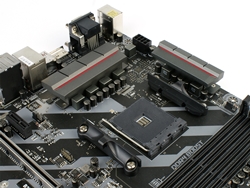

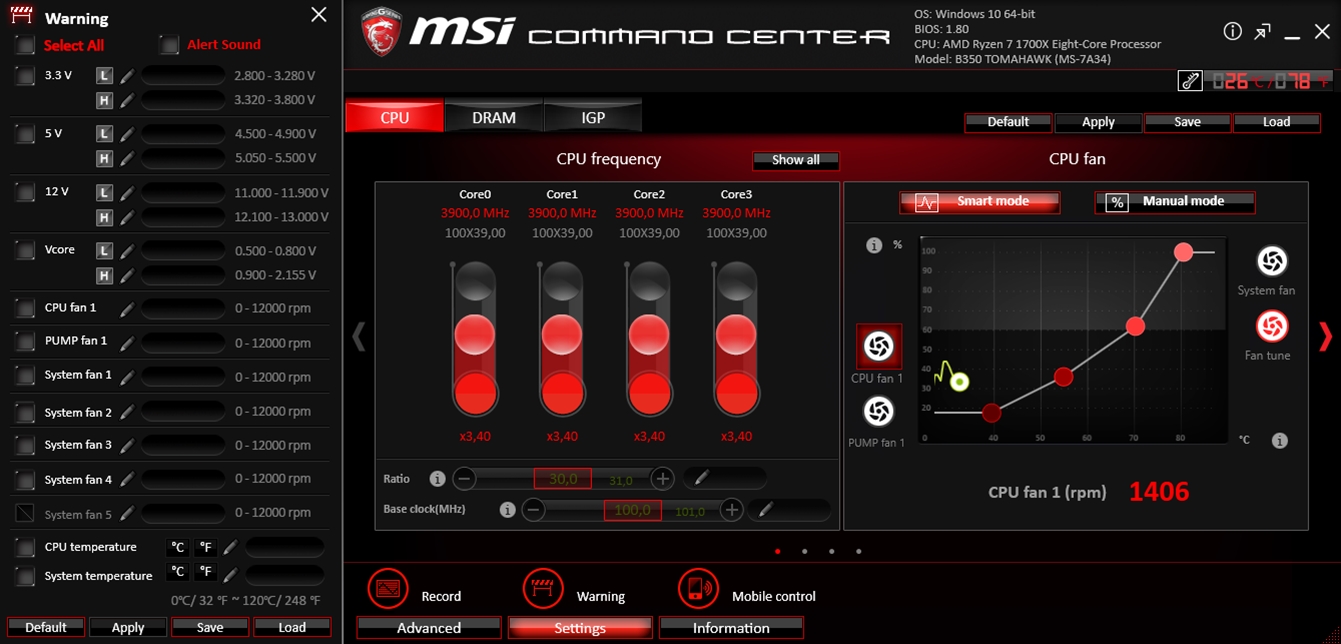

Ein Vorteil der geringeren Bestückung und der kleineren Kühler ist, dass man die meisten Steckplätze besser erreicht, so auch hier. Wie man sieht, kann man den 8-Pin CPU Stecker auch im eingebauten Zustand sehr gut erreichen. Beim genaueren Hinschauen erkennt man jedoch, dass MSI an Lüfteranschlüssen nicht gespart hat. Ein CPU-Lüfter, ein Pumpen-Header sowie drei Header für Gehäuselüfter sollten für ein Mainstream-System mehr als ausreichen sein. Vor allem, da man die Anschlüsse auch jeweils mit 1 Amperre belasten kann. Die Steuerung erfolgt auch hier wieder komfortabel über das MSI Command Center, welches im späteren Verlauf gezeigt wird.

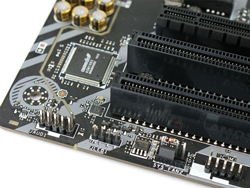

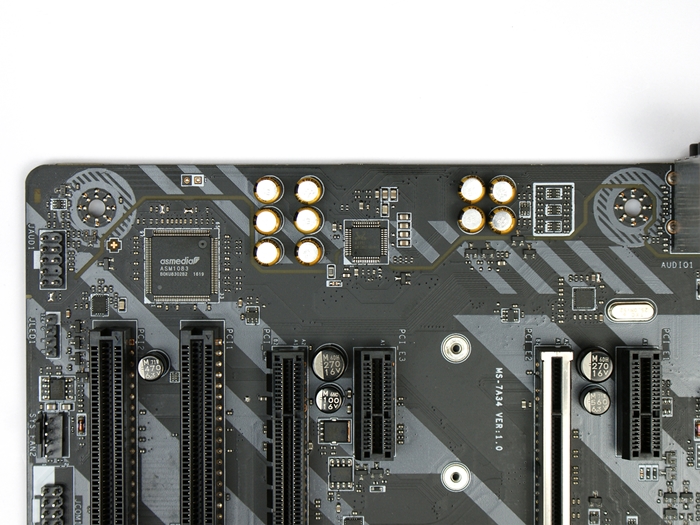

Die Konfiguration der PCI-Express-Steckplätze haben wir bereits auf der Seite zuvor aufgezeigt. Ein Blick auf die Positionierung der einzelnen Slots verrät, dass ein CrossFire System auch mit Dual-Slot Grafikkarten möglich wäre. Aufgrund der langsamen Anbindung der zweiten Grafikkarte würden wir jedoch davon abraten. Die metallische Blende am ersten PCIe x16 Slot ist das sogenannte Steel Armor. Dies dient der Stabilisierung und als EMI Schutz. Beim Kontrahenten in Form des ASUS Prime B350-Plus ist dies nicht vorhanden, beim Top-Dog von MSI, dem X370 XPower Gaming Titanium, hingegen natürlich schon. Wie man am Aufdruck erkennt, hat auch das B350 Tomahawk den DDR4 Boost spendiert bekommen. Neben der verbesserten Anbindung, soll auch die Stromversorgung den Speichern zugute kommen. Neben den Steckplätzen ist auch die EZ LED Debug Anzeige angeordnet. Diese kann beim Übertakten helfen, wo ein vermeintlicher Fehler liegt.

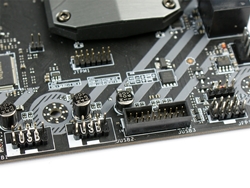

Der M.2 Steckplatz liegt direkt unterhalb des PCIe x16 Steckplatzes. Angebunden ist dieser mit vier PCIe 3.0 Lanes direkt an der CPU. Somit sind bis zu 32 GBit/s möglich. Ein Wechsel des Datenträgers ist aber damit verbunden, vorher die Grafikkarte zu entfernen. Dies wurde bspw. beim ASUS Prime B350-Plus etwas besser gelöst, indem der M.2 Slot oberhalb des PCIe Steckplatzes platziert wurde. Die vier SATA3 Ports sind paarweise gewinkelt, gerade ausgeführt und befinden sich am rechten unteren Rand des Mainboards. Ganz unten an der Kante befinden sich zudem die beiden USB 2.0 sowie ein 3.1 Gen1 Header. Der zweite befindet sich oberhalb der SATA-III Ports. Der RGB-Header für 5050 RGB-LEDs befindet sich unten links. MSI gibt ihn bis 3 Amperre frei, rät aber auch dazu, dass angeschlossene Strips nicht länger als 2m sind. Denn dann könnte es zum Dimming kommen.

Das Backpanel fällt insgesamt eher karg aus. Beginnend von links, sind zwei USB 2.0 sowie ein PS/2 Kombo-Anschluss vorhanden. Darauf folgen die Video Ausgänge. Neben dem HDMI Port, sind mit DVI und VGA auch noch zwei eher ältere Anschlüsse vorhanden. Weiter geht es mit schnelleren USB-Anschlüssen. Bei den bisher getesteten Mainboards war es so, dass ein USB Typ-C Anschluss immer auch den USB 3.1 Gen2 (10 Gbit) Standard unterstütze. Das ist hier nicht der Fall. Alle rot gefärbten Anschlüsse genügen dem USB 3.1 Gen1 Standard. Wir finden es schade, dass MSI keinen Chip für den schnelleren Port verbaut hat. In unmittelbarer Nähe befindet sich ebenfalls die RJ45 Buchse sowie das Audio-Terminal mit sechs vergoldeten Klinke Buchsen.

Detailansichten ohne Verkleidungen

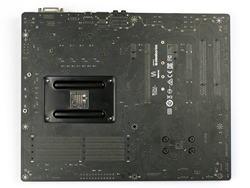

Auch wenn das MSI B350 Tomahawk nicht viele Verblendungen oder Kühlkörper verbaut hat, wollen wir den Blick auf die nackte Platine nicht verwehren. So kann man sich zumindest bezüglich der Spannungsversorgung einen noch besseren Blick verschaffen. Bei der Spannungsversorgung wird ein ähnlicher Weg wie beim ASUS Prime B350-Plus bestritten. Denn auch hier kommen 4+2 Phasen zum Einsatz.

Die vier Phasen der CPU teilen sich jeweils in einen highside MOSFET (PK616BA) sowie zwei lowside MOSFETs (PK632BA). Hier werden also die gleichen Komponenten wie beim MSI X370 XPower Gaming Titanium verwendet. Die Phasen des SoC sind beinahe identisch, nur, dass hier zwei highside MOSFETs (PK616BA) und zwei lowside MOSFETs (PK632BA) zum Einsatz kommen. Auch hier sind gewisse Ähnlichkeiten zum Top-Dog erkennbar, nur dass die Phasen dort auch noch gedoppelt wurden. Die Steuerung übernimmt ein Dual-Channel PWM Controller von Richtek (RT8894A), welcher in der 4+2 Konfiguration vollständig ausgenutzt wird. Die Spannungsversorgung bzw. die einzelne Phase des Speichers wird ebenfalls aus einer Kombination aus zwei highside MOSFETs (PK616BA) und zwei lowside MOSFETs (PK632BA) realisiert.

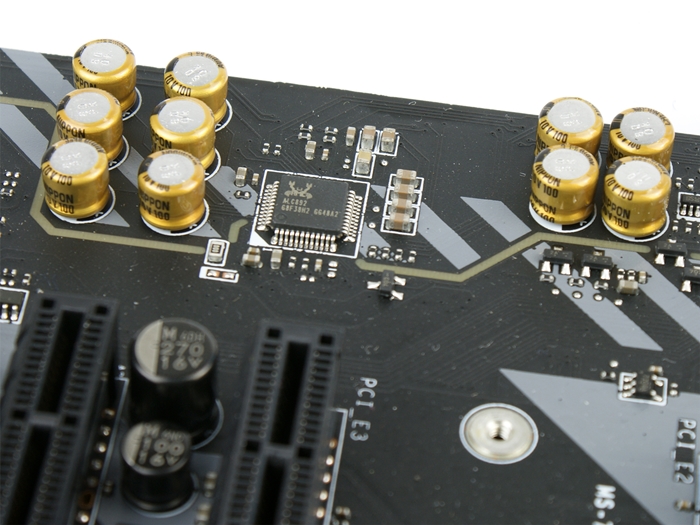

Der Audio-Ausbau setzt sich aus dem Realtek ALC 892 Codec sowie einem HD-Audio Prozessor zusammen. Auch hier wird dessen Einsatz seitens MSI als Audio 4 Boost bezeichnet. Der gesamte Aufbau ist durch auf dem PCM abgegrenzt, was durch die beleuchtete Linie visualisiert wird. Auch der linke und rechte Kanal werden durch verschiedene Layer des PCB getrennt, sodass es untereinander nicht zu Interferenzen bzw. Störungen kommt. Den Klang sollen zudem Chemi-Con Kondensatoren verbessern, welche öfter im Audio-Bereich anzutreffen sind.

Viel ist auf der Rückseite nicht zu sehen. Die LEDs der "Unterbodenbeleuchtung" sind unmittelbar an den Bohrlöchern platziert. Der Blick auf die Rückseite der Platine verrät jedoch, dass die Kühler allesamt verschraubt sind. In der gleichen Preisklasse setzt das ASUS Prime B350-Plus nur auf geklipste Kühler. Die Kühler sind hier auch wesentlich massiver als beim genannten Kontrahenten. Der Kontakt zwischen Spannungswandelern und Kühler wird mit sehr weichen Wärmeleitpads erreicht. Der Kühler des Chipsatzes ist hingegen mit einer wiederstandsfähigen Wärmeleitpaste versehen. Hier kann sich das Tomahawk also vom Prime Plus deutlich absetzen.

Testsystem im Überblick

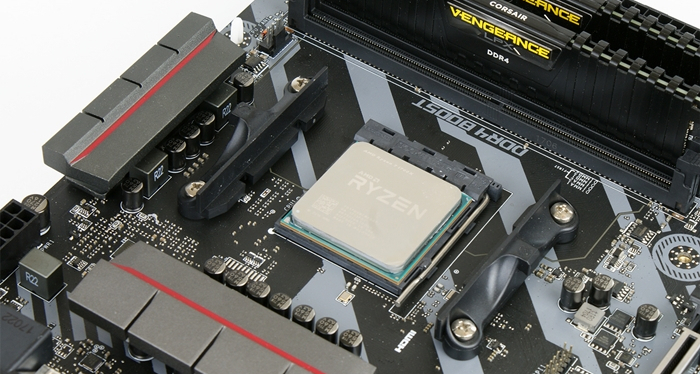

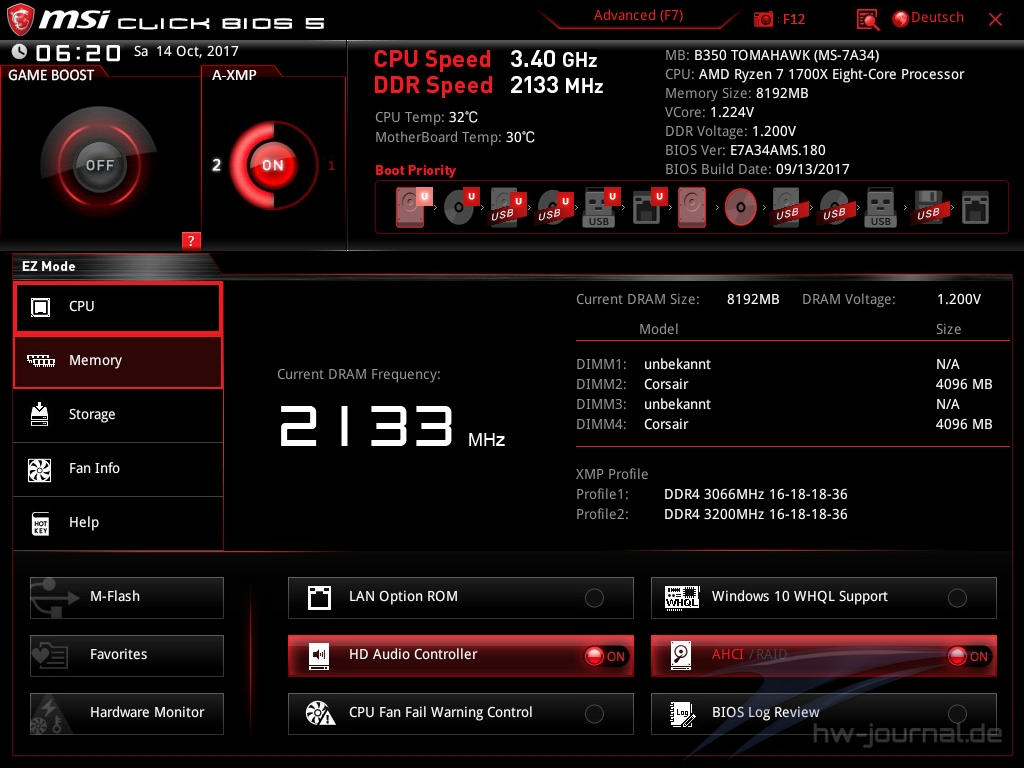

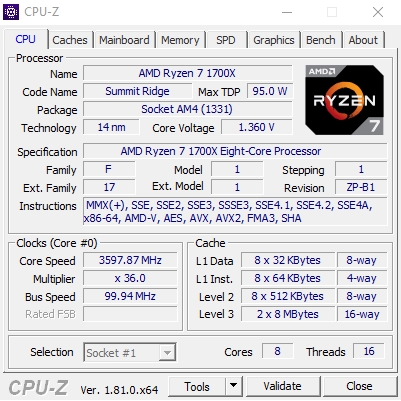

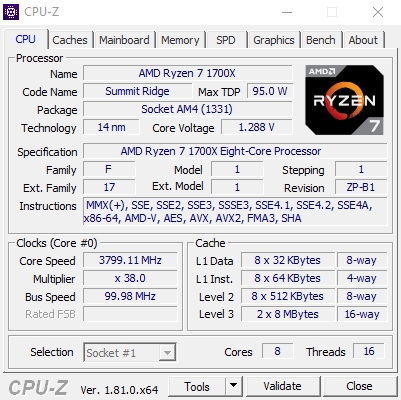

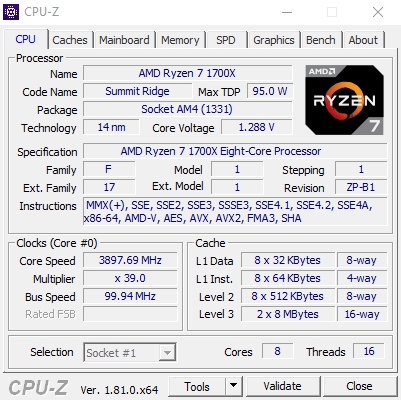

Das gesamte Testsystem wird als offener Aufbau realisiert und durch die zu testenden Mainboards immer ergänzt. Bei der Stromversorgung wird auf ein be quiet! Dark Power Pro 11 550W gesetzt. Als CPU kommt ein AMD Ryzen R7 1700X zum Einsatz. Das in 14nm Strukturgröße gefertigte Stück Silicium verfügt über einen offenen Multiplikator und wird mit einer TDP von 95 Watt spezifiziert. Der Standardtakt beträgt 3,4 GHz und wird im Turbo-Modus auf 3,8 GHz angehoben.

Beim Arbeitsspeicher können wir auf ein 16GB Kit aus dem Hause Corsair Vengeance LPX (CMX16GXM4B3200C16) zurückgreifen. Das mit bis zu 3200MHz taktende und zugleich 16GB (4x4) Quad-Channel-Kit ist für die Mehrheit der Tests bestens geeignet. Für ein Ryzen System stellt es jedoch nicht das Optimum dar, da durch die höhere Anzahl an Speicherriegeln, der unterstützte Takt geringer ausfällt. Was das für Auswirkungen hat, erklärt der noch folgende Ryzen-Artikel. Um die reguläre Leistung des Prozessors zu gewährleisten, nutzen wir daher nur zwei Speicherriegel mit 2667MHz. Als primärer Datenträger wird die Corsair Neutron XT mit 480GB durch eine Samsung 850 Evo 250GB ersetzt. Um den M.2 Slot an seine Grenzen zu führen, wird dieser mit einer Samsung 960 Evo 250GB bestückt.

AMD AM4 Testsystem |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen R7 1700X (Retail) | |

| Mainboard: | MSI B350 Tomahawk | |

| Kühlung: | Corsair Hydro Series H115i | |

| RAM: | Corsair Vengeance LPX 2x4GB (CMX16GXM4B3200C16) | |

| Storage: | Samsung 960 Evo 250GB (NVMe PCIe) Samsung 850 Evo 250GB (SATA) | |

| Netzteil: | be quiet! Dark Power Pro 11 550W | |

| Grafikkarte: | MSI GTX 970 4GD5T OC | |

| Betriebssystem: | Windows 10 Pro x64 | |

| Grafiktreiber: | 385.41 |

Kühlermontage

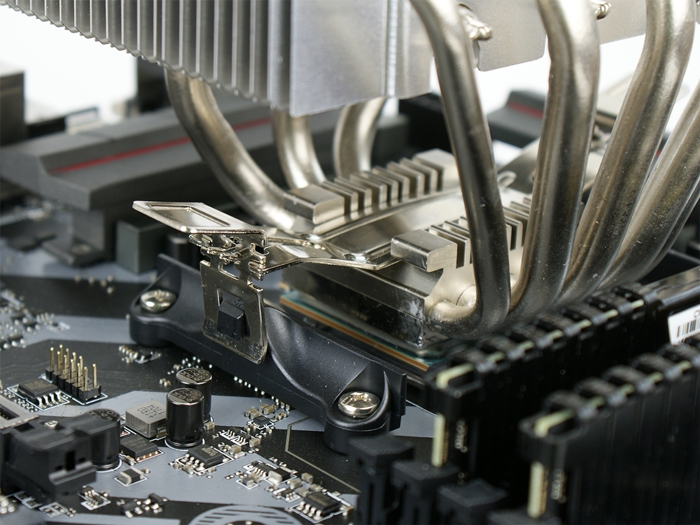

Wer die Kühlermontage von AMDs Sockel AM2/3 und FM1/2 kennt, wird hier wieder auf einen alten Bekannten treffen. Denn die Serienbefestigung des AMD AM4 sieht wieder die Kühlermontage per Ösen vor. Das heißt auch, dass Kühler, welche für AM2/3 und FM1/2 kompatibel sind, auch beim Sockel AM4 benutzt werden können. Um es noch einmal deutlich auszudrücken: Dies gilt nur dann, wenn bei diesen Kühlern auch die Serienbefestigung genutzt wurde. Kühler, welche verschraubt werden sind nicht unbedingt kompatibel, da der Lochabstand geringfügig verändert wurde. Einige Hersteller haben hierauf aber reagiert und bieten Umrüst-Kits an.

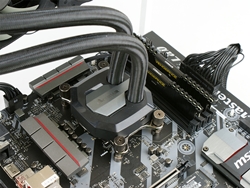

Wir haben hier beide Varianten demonstriert. Die originale Befestigung wird durch den Scythe Kabuto 3 ersichtlich und die verschraubte durch die Corsair Hydro Series H115i. Beim Scythe Kabuto 3 muss man lediglich die Brücke durch den Kühler führen und die Enden dann einhaken. Die Montage des Kühlers ist hier leicht zu bewältigen, da keine großen Spannungswandlerkühler den Zugriff blockieren.

Da das MSI B350 Tomahawk über einen RGB-Header verfügt, haben wir diesen natürlich auch ausprobiert. Zum Einsatz kam ein Cooler Master MasterFan Pro 120 Air Flow RGB-Lüfter, welchen man in größer Bauweise auch schon beim Test des Cooler Master MasterBox Lite 5 Gehäuse erblicken konnte. Der Betrieb funktionierte auf anhieb. Die voreingestellte Beleuchtungsfarbe ist weiß. Das Beispielbild zeigt den Lüfter auf dem Kabuto 3 jedoch mit passender roter Beleuchtung.

Bei der Corsair AiO mit verschraubter Montage ist ein kleiner Voreingriff nötig. Denn hier werden zunbächst die Kunststoffhalter abgeschraubt. Dazu wird glücklicherweise kein Spezialwerkzeug benötigt. Ein passender Kreutzschlitzschraubendreher sollte in jedem Haushalt aufzutreiben zu sein. Die Backplate wird jedoch weiterhin genutzt, um die Bolzen von der AiO zu verschrauben. Anschließend kann man dann den Kühler auflegen (natürlich mit passender Halterung) und mit den Rändelmuttern festziehen.

Lüftersteuerung / Softwarepaket

Das von den anderen aktuellen MSI-Mainboards bekannte (z. B. MSI X370 XPower Gaming Titanium) Command Center kommt auch beim B350 Tomahawk quasi in unveränderter Fassung wieder zum Einsatz. Die Features und Stellregler sind ziemlich identisch. Also warum etwas ändern was gut funktioniert und läuft? Mit dieser Software hat der Anwender die Möglichkeit, die integrierte Lüftersteuerung leicht und zugänglich zu steuern. Mal auf die reine Funktionalität beschränkt, kann die Software von MSI als sehr zugänglich, funktional und einfach zu handhaben verstanden werden. Feine Lüfterabstimmungen, Overclocking-Setup oder Einstellen von Spannung sind möglich.

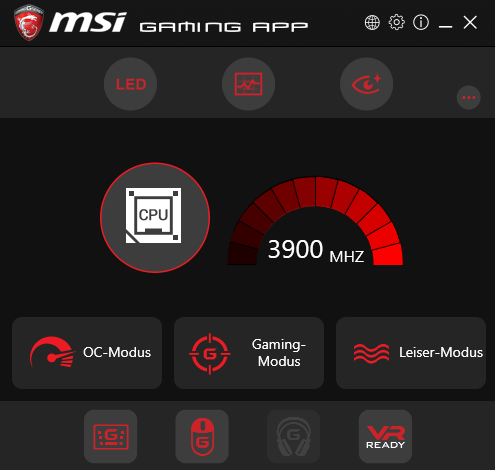

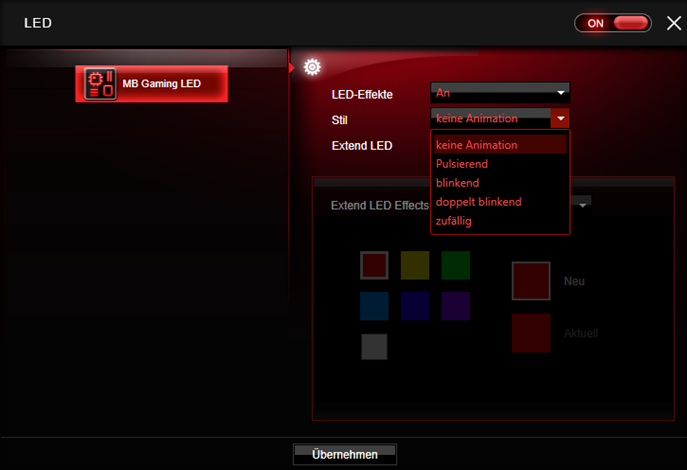

MSI Gaming App

Die „Gaming App“ hat eine optische sowie inhaltliche Frischzellenkur verpasst bekommen. Nun ist diese Anwendung Steuerungseinheit für die „Mystic Light Extension“ des B350-Mainboards, aber auch gleichzeitig Informations-Zentrum für Maus-Settings sowie Ort der Auswahl für die System-Profile (OC-Modus, Gaming-Modus, Leiser Modus). Wählt man ein jeweiliges aus, wird dementsprechend der Takt der Komponenten angepasst und geregelt. Die Mystic Light Extension funktioniert wie sie soll. Allerdings stehen einem hier lediglich sieben Farben sowie fünf Effekte zur Auswahl. Gerade die kleine Farbwahl finden wir etwas dürftig. Hier bieten andere Hersteller bereits wesentlich mehr Umfang an. Für die Preisklasse des B350 Tomahawk drücken wir hier aber ein Auge zu.

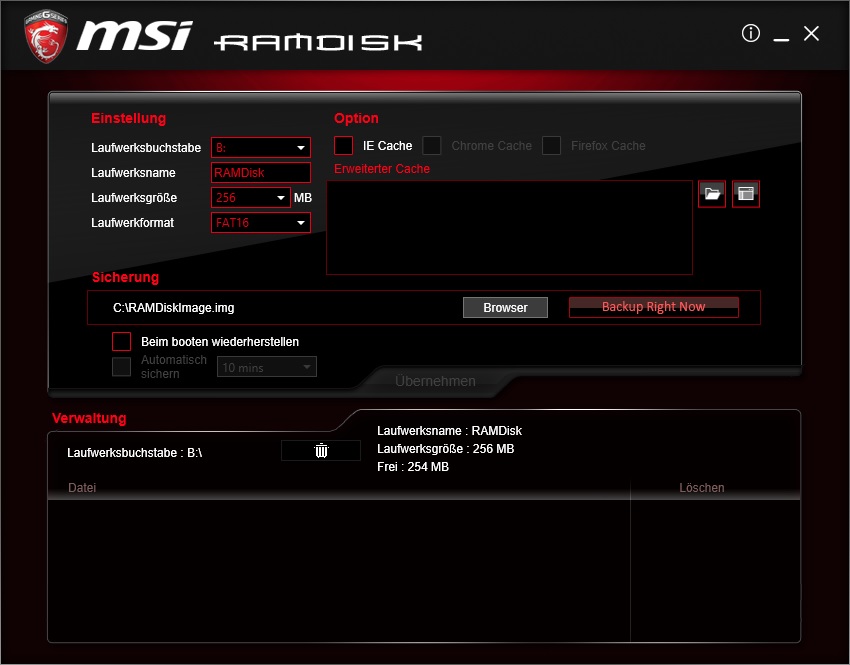

MSI RAM Disk

Hierbei handelt es sich um eine abgewandelte Version des „Rapid-Modes“ den Intel etablieren wollte. In der Praxis wird dabei ein Systemabbild von der SSD in den Arbeitsspeicher geladen, dass dann als extrem schneller Daten-Cache herhalten muss. Dadurch sollen sehr hohe Durchsatzraten erzielt werden. Die mitgelieferte Software bietet alle Funktionen, um diese Feature effektiv nutzen zu können.

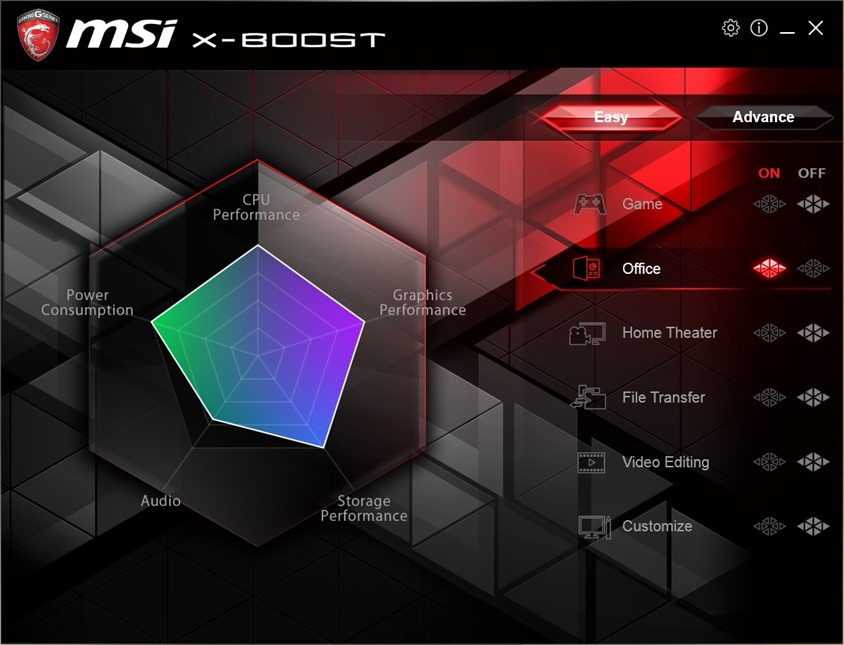

MSI X-Boost

Die o.g. Software stellt eine weitere Möglichkeit dar, die eigene Systemleistung gemäß dem eigenen Bedarfs anzupassen. Man kann zwischen fünf vordefinierten Profilen wählen. Je nach dem welches man auswählt, verschiebt die Software automatisch die Performance in diese Richtung.

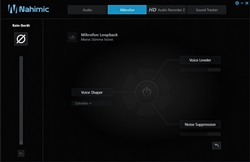

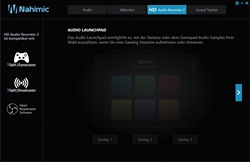

Nahimic 2

MSI arbeitet bereits länger mit Nahimic zusammen, um das immersive Audio-Erlebnis zu verbessern. Mit dem hier vorhandenen Nahimic 2 können eine Reihe, vor allem auch für Gamer, interessante Funktionen geboten werden. So kann man leicht bzw. schnell Audio-Profile für den Einsatz wählen. Vorgegeben sind Multimedia und Gaming-Profile, wobei beim Gaming noch zwischen Shooter, Strategie, Rollenspiel und Rennspiel unterschieden wird. Die Mikrofonfunktion in Nahimic kann Hintergrundgeräusche reduzieren und die Gesprächslautstärke erhöhen. Für Aufnahmen via HD Audio Recorder 2 können Sounds über das Launchpad eingespielt werden. Besonders interessant dürfte der Sound Tracker sein. Per Ton werden Gegner geortet und mittels eines Radars dargestellt. Somit kann man Gegner wahrnehmen, bevor man sie sieht.

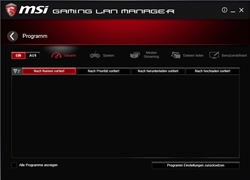

Gaming Lan Manager

Der MSI Gaming Lan Manager ist auch ein Programm, welches Gamern zugutekommt. Ist er aktiviert, werden Spiele automatisch gegenüber anderen Anwendungen priorisiert und können somit mehr Bandbreite nutzen. Man hat aber auch die Möglichkeit, die Einstellungen den eigenen Bedürfnissen anzupassen und kann somit Priorisierung und Bandbreite für einzelne Anwendungen gezielt vorzunehmen.

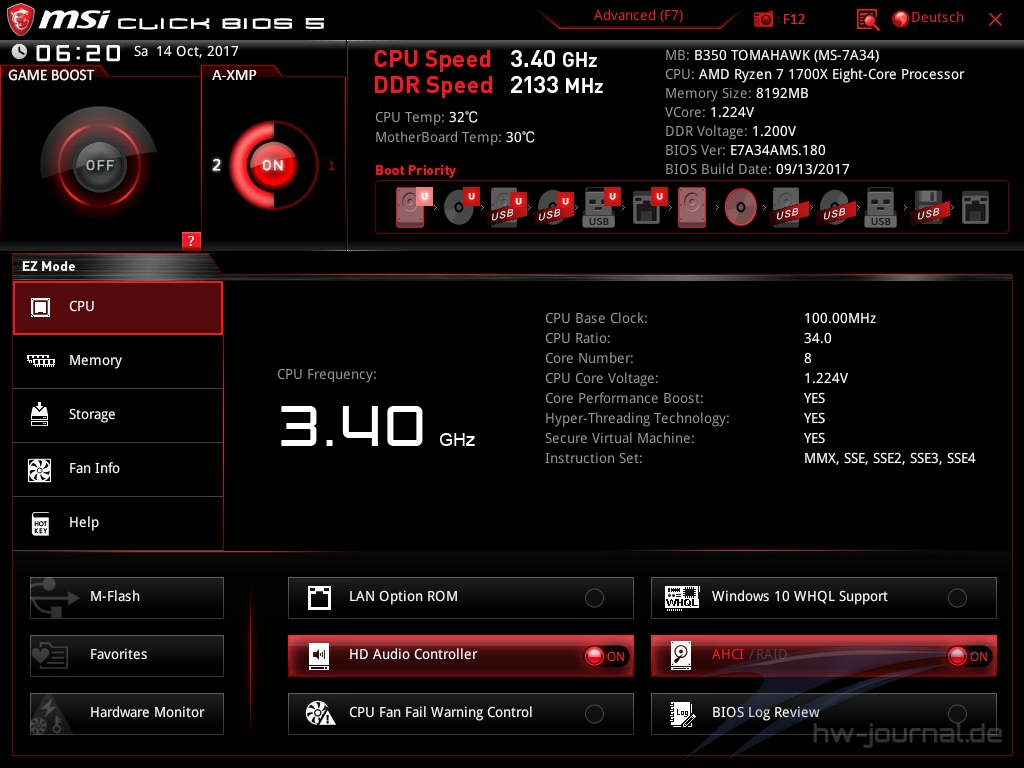

Das UEFI-BIOS

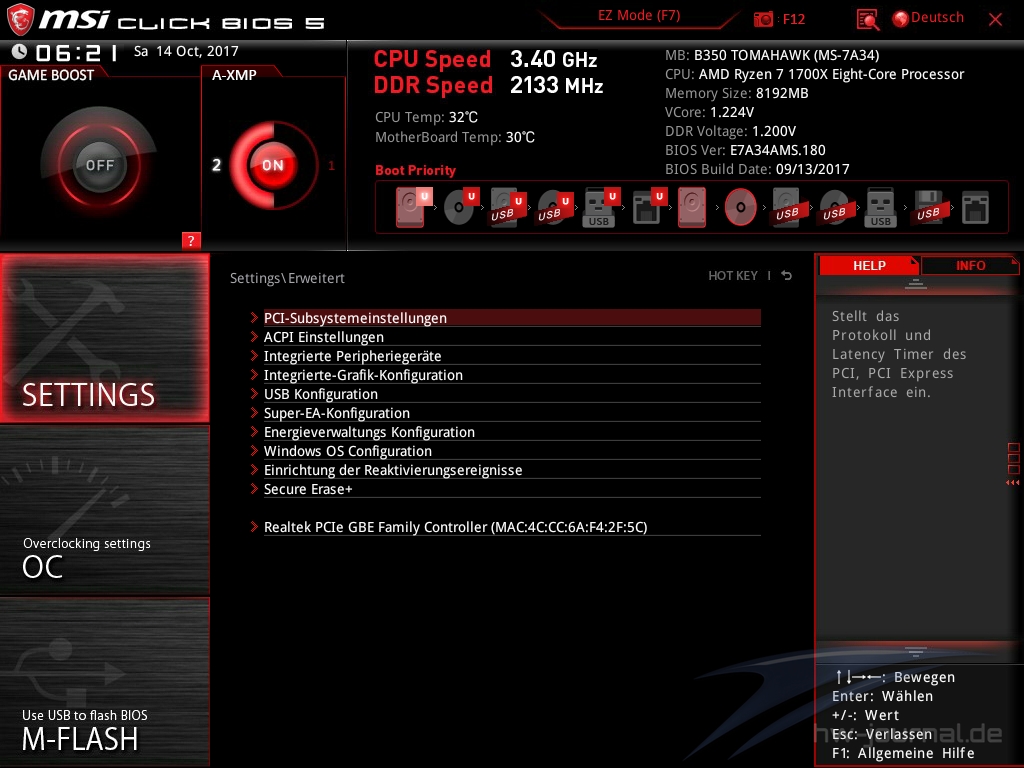

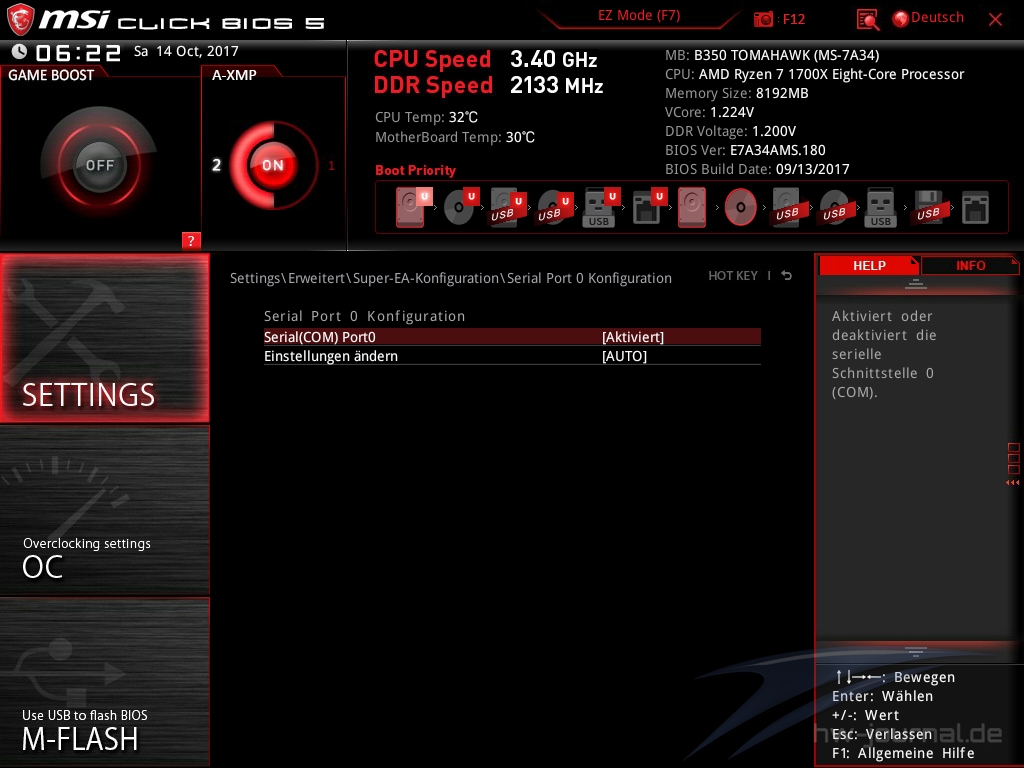

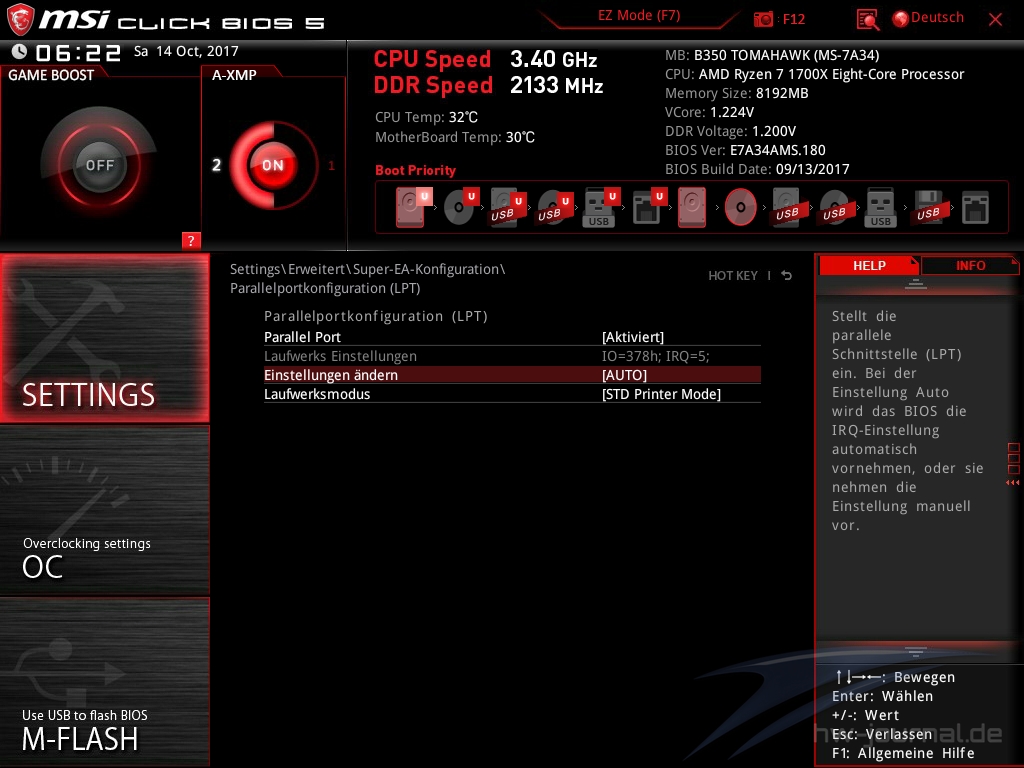

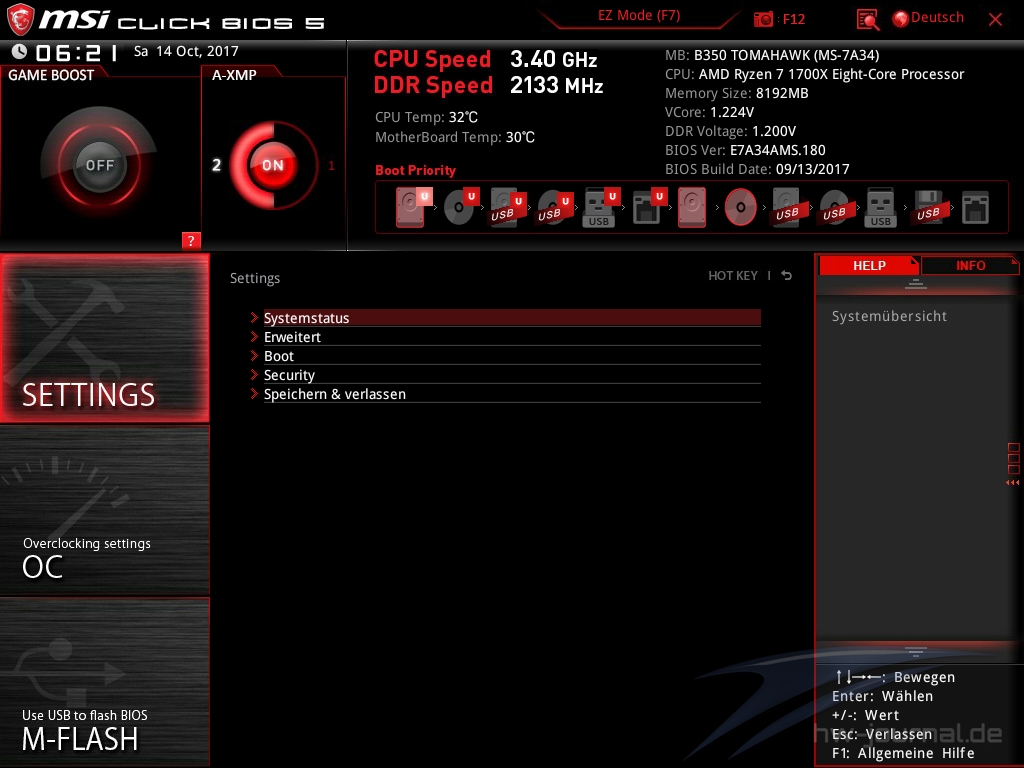

Das Click BIOS 5 ist dem einen oder anderen sicherlich bereits schon bekannt. In nahzu unveränderter Form wurde dies auch schon beim MSI Z270 Gaming M5 oder auch MSI X370 XPower Gaming Titanium verwendet. Ebenso wie beim Command Center, könnte man auch hier sagen "Never touch a running system". Die Struktur des BIOS ist immer noch sehr einfach und alle Optionen sind schnell zu finden. Auch wenn die Struktur identisch ist, wollen wir den Einblick in die verschiedenen Bereiche des Bios nicht verwehren. Den Anfang macht die vereinfachte Benutzeroberfläche, welche eher Informationen liefert, als dass tiefgreifende Veränderungen getroffen werden können.

Im Advanced Mode findet man das Bios in aller Tiefe vor. Gegliedert wird es hier wieder in die Bereiche Settings, OC, M-Flash, OC-Profiles, Hardware Monitor und Board Explorer.

Settings

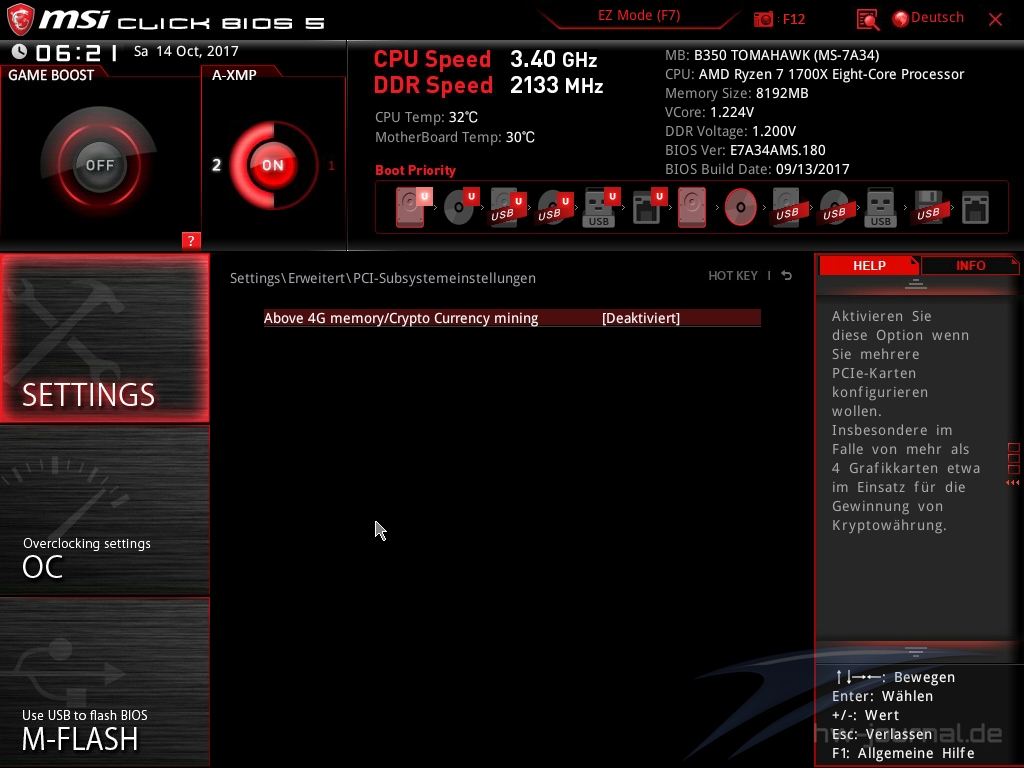

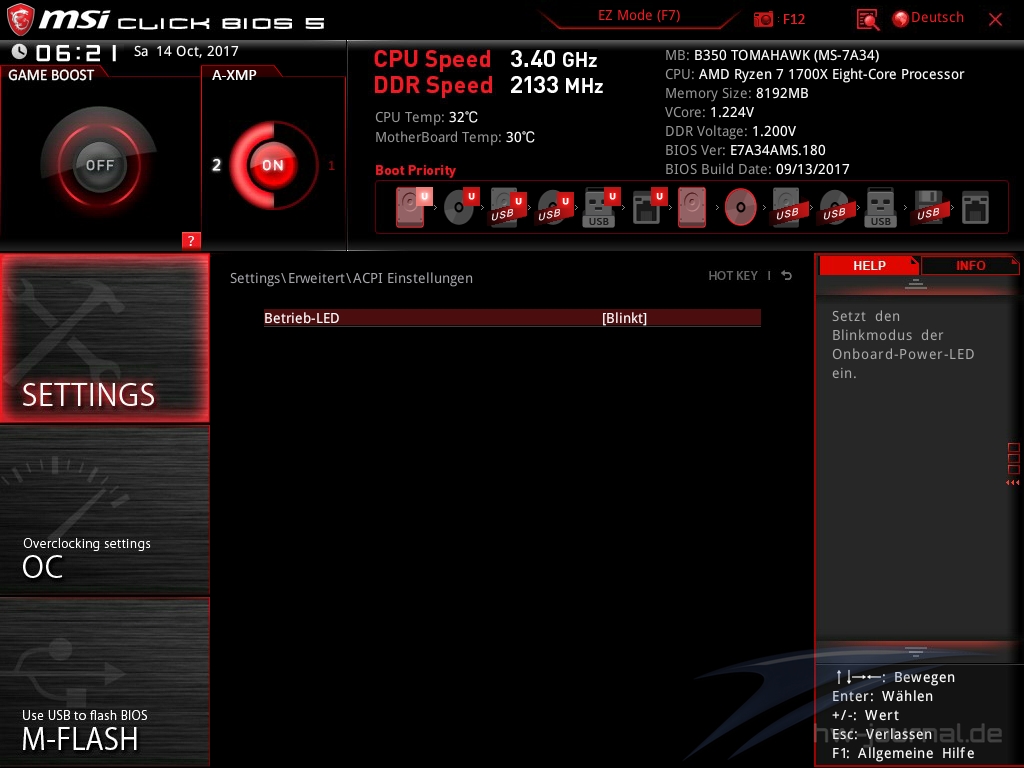

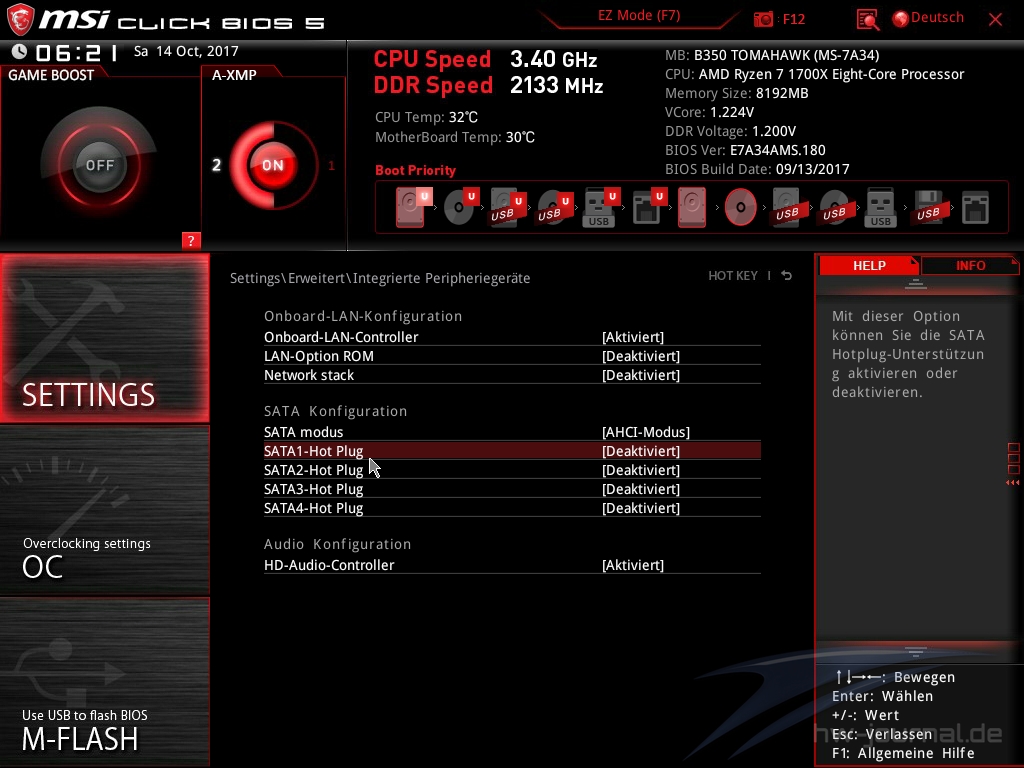

Hier kann man alle erdenklichen Anpassung bzgl. der Konfiguraion des Boards treffen. Dies umfasst auch Boot Settings etc. Neu ist hier eine Option für die Nutzung mehrer PCIe Grafikkarten. Wie man sieht, denkt MSI hier sogar speziell an Miner von Kryptowährung. Da es sehr viele Unterkategorien gibt, haben wir zur besseren Übersicht die Unterkategorien im Spoiler untergebracht.

Alle Bilder der Unterkategorien *klicken zum Anzeigen*

OC

Hier dürfte für die meisten Besucher des Bios die wichtigsten Einstellungen verborgen liegen. Durch die vielen Updates des Bios sind hier immer mehr Einstellungen hinzugefügt worden, insbesondere was die Konfiguration des Speichers betrifft. Hier können mittlerweile viele Eingriffe in die Timings getroffen werden, was nicht nur mehr Übertaktungsspielraum, sondern auch eine stabile Feinabstimmung ermöglicht.

Damit man seine Einstellungen für verschiedene Szenarien immer present hat, kann man bis zu sechs OC Profile anlegen und Speichern auch die Option zum Ex- und Importieren ist möglich. So kann man auch beim Wechsel der Platine ohne viel Arbeit zu seinen gewohnten Einstellungen zurückfinden.

Hardware Monitor

Hier können nicht nur Temperaturen und Spannungen beobachtet werden, sondern auch die Lüfterkurven für verschiedene Anschlüsse auf der Platine getroffen werden. Die sechs Lüfterkurven können dabei entweder an die Temperatur der CPU oder des Chipsatzes gekoppelt werden.

Board Explorer

Hier kann man nachverfolgen, welche Anschlüsse der Platine belegt sind.

Benchmarks

Die folgenden Benchmarks sind dazu gedacht, die Grundleistung der Platinen miteinander zu vergleichen. Vor den Benchmarks wurde immer für das jeweilige Mainboard ein frischen Betriebssystem aufgesetzt und alle Einstellungen, bis auf das Speichersetting, auf AUTO gestellt beziehungsweise stehen gelassen.

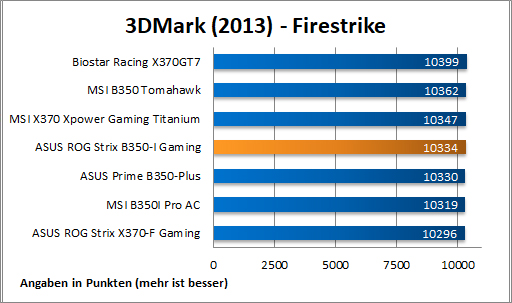

3DMark (2013)

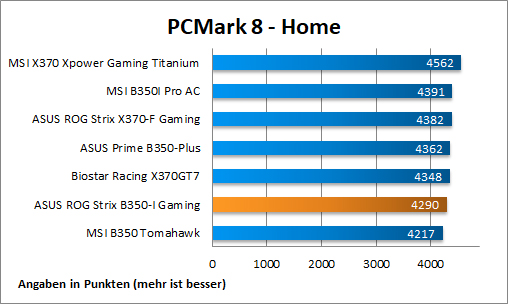

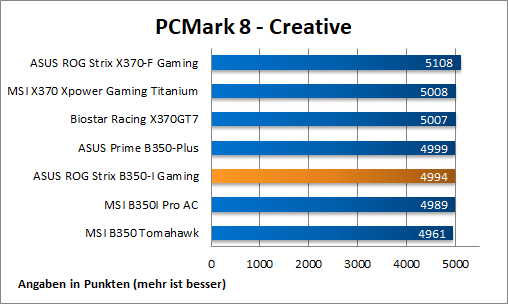

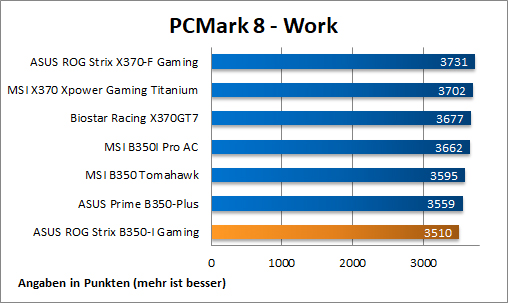

PCMark 8

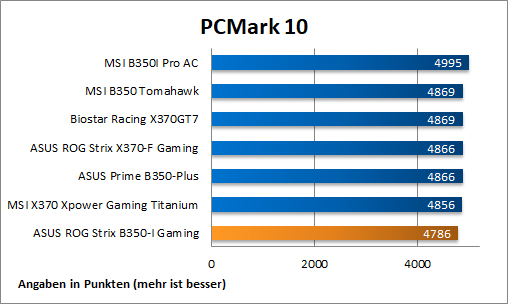

PCMark 10

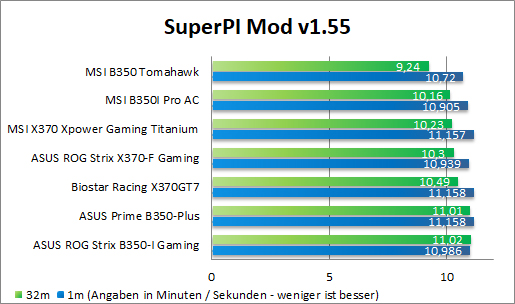

SuperPi Mod

Alternatives Programm SuperPi Mod

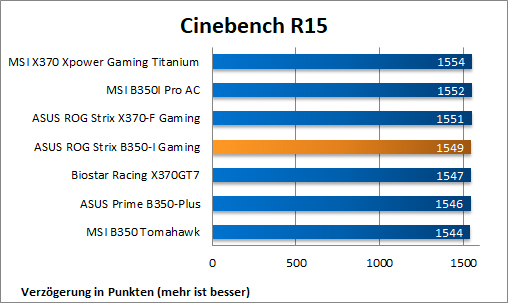

Cinebench R15

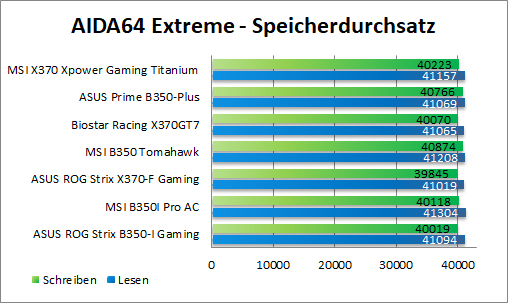

AIDA64 - Speicherdurchsatz / Latency

Im Folgenden soll die I/O-Performance des Mainboards im Fokus stehen. Um ein aktuelles System wiederzuspiegeln und die Leistung der Anschlüsse vollendst auszulasten, haben wir im Vergleich zu unserem Intel 1151 Testsystem zwei Änderungen vorgenommen. Und zwar wurde die bisher genutzte Corsair Neutron XT 480GB durch die Samsung 850 Evo 250GB und die Kingston HyperX Predator 480GB M.2 durch die Samsung 960 Evo 250GB ersetzt.

Den Test des USB Typ-C Anschlusses haben wir ausgelassen bzw. nicht aufgeführt, da die Performance identisch zu den Typ-A Anschlüssen der ersten USB 3.1 Generation waren bzw. sind.

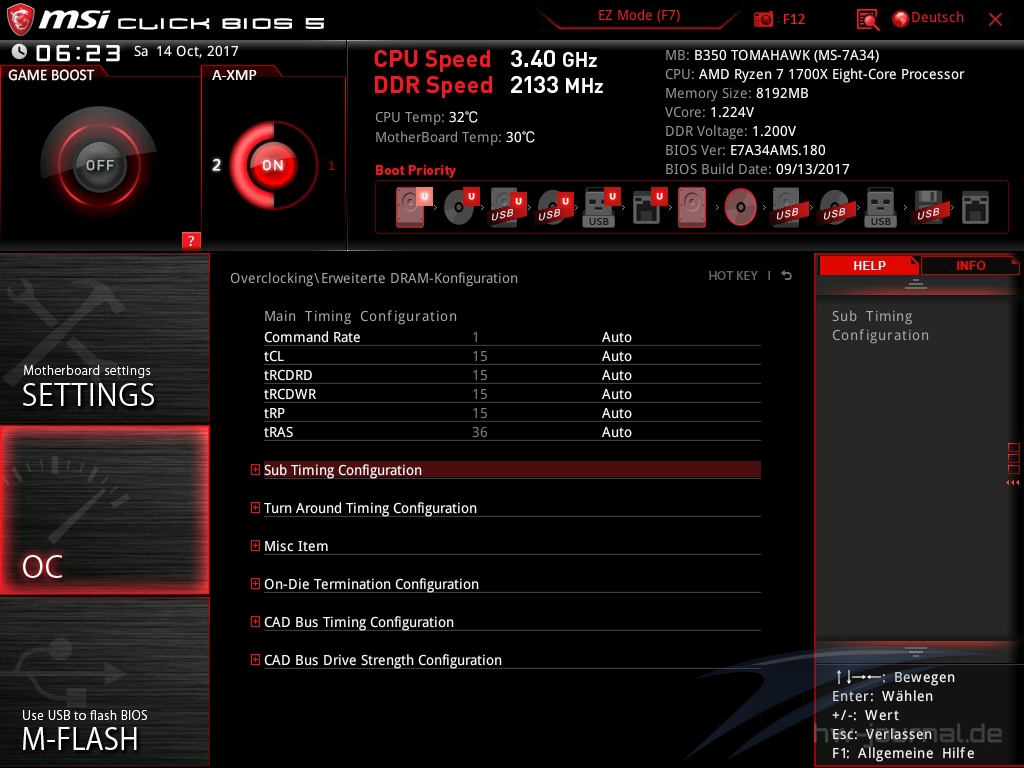

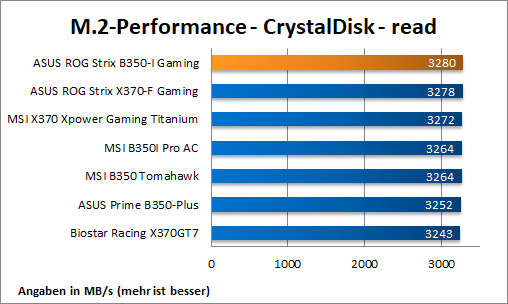

M.2 Performance

Natürlich soll die Messung der M.2-Schnittstelle nicht fehlen. Die für den Test verwendete Samsung 960 Evo wurde direkt auf der Platine montiert. Dazu muss man zunächst die Montageschraube montieren, welche dem Mainboard in einer Tüte beiliegt. Ein Shield bzw. Kühler ist hier nicht vorhanden. Die M.2-SSD wurde als sekundäres Laufwerk ins System eingebunden. Die Systempartition hatte die genannten Samsung 850 Evo inne. Der M.2 Slot ist mit vier Lanes direkt an der CPU angebunden.

Beginnen wir mit dem AS SSD-Benchmark. Die Ergebnisse liegen, begründet durch den Wechsel der M.2 SSD auf einem extrem hohen Wert.

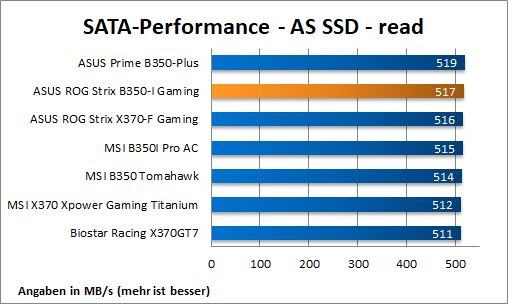

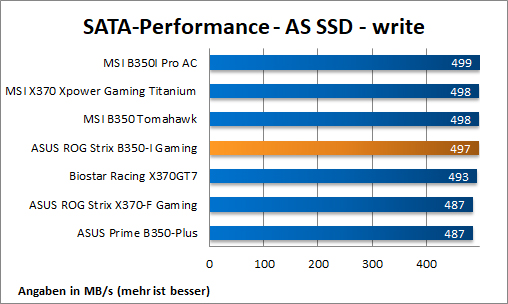

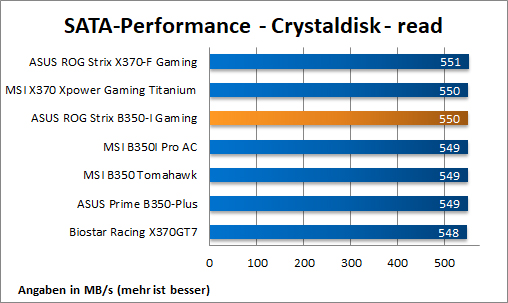

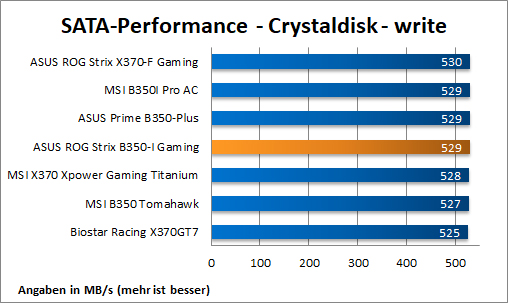

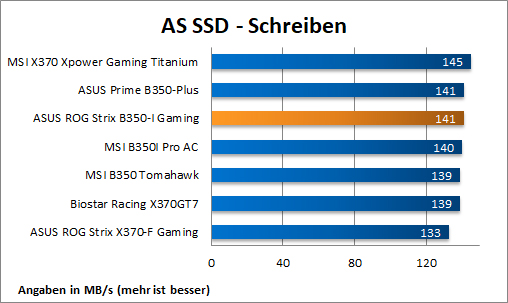

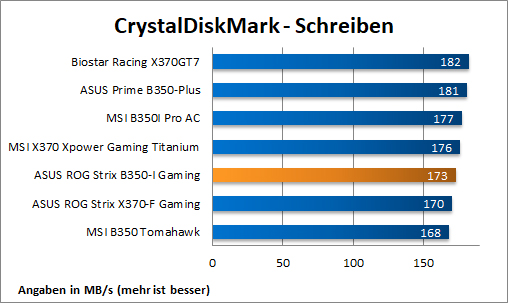

SATA 6G Performance

Um auch die etwas „angestaubte“ Schnittstelle mit in Betracht zu ziehen, wurde die Samsung 850 Evo, an die SATA-6G-Ports des Chipsatzes angeschlossen und mittels AS SSD- und Crystaldisk-Benchmark auf Geschwindigkeit geprüft.

USB-3.1-Gen1-Performance

Um auch die Leistungsfähigkeit der USB-3.0-Schnittstelle auf die Probe stellen zu können, kam einmal mehr der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, zum Einsatz. Dieser musst sich im CrystalDiskmark beweisen.

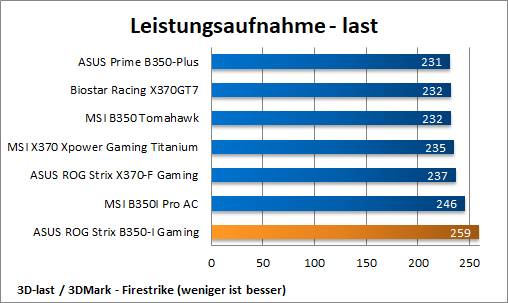

Leistungsaufnahme

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das gesamte Testsystem. Wir haben dabei den Stock-Zustand, also so wie der Kunde die neuen Komponenten verbaut, getestet und die Verbrauchsdaten ermittelt. Die protokollierten Werte verstehen sich als Durchschnittswerte, die via 3DMark (2013) ermittelt wurden. Die Werte wurden mit einem Strommessgerät direkt an der Steckdose abgelesen. Je nach Mainboard können diese Ergebnisse stark variieren, da jeder Hersteller unterschiedliche Komponenten verbauen kann.

Overclocking

Hinweis: Erreichte Werte sind nicht allgemeingültig. Mögliche Taktraten und eingestellte Spannungen variieren zwischen CPUs, Mainboards und Netzteilen. Die folgenden Darstellungen sind also nur als Richtwerte zu verstehen. Übertakten geschieht zudem auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für verursachte Schäden.

Gaming Boost

Das MSI B350 Tomahawk ist dank des B350 Chipsatzes auch in der Lage etwas mehr Leistung aus der gewählten Ryzen CPU zu entlocken. Um dies auch für den weniger versierten Nutzer zu ermöglichen, wurde auch hier der Gaming Boost implantiert. Diesen haben wir bereits beim MSI X370 XPower Gaming Titanium vorgefunden und erklärt. Hier kommt er jedoch nicht mit den vielen Stufen zum Einsatz, sondern lediglich als An- oder Aus-Schalter. Aktiviert man den Gaming Boost, werden 200MHz auf den Basistakt addiert - und das auf alle Kerne. Folglich erhalten wir bei unserem verwendeten AMD Ryzen 7 1700X 3,6GHz auf acht Kernen. Die AMD XFR (eXtended Frequency Range) Funktiont, welcher bekanntlich im Normalfall nur einem Kern einen zusätzlichen Boost beschert, wird dabei deaktiviert.

Im gleichen Zug wird auch die Lüftersteuerung des CPU- sowie Pump-Headers aktiviert um eine Überhitzung auszuschließen. Wir haben uns den Boost natürlich angeschaut. Nicht um zu wissen, ob er funktioniert, sondern vielmehr um herauszufinden welche Spannung MSI hier gewählt hat. Denn damit jede CPU die 200MHz mehr auch erreicht bzw. die Serienstreuung der CPUs nicht zum Problem wird, wird üblicherweise immer etwas mehr Spannung angelegt als evtl. von Nöten wäre. Dies haben wir bereits beim o.g. MSI X370 XPower deutlich wahrgenommen. Und auch hier wird die Spannung extrem angehoben, damit der Takt stabil läuft. Statt der Serienmäßigen 1,224V liegen nun 1,36V an. Durch diesen Takt erreichte der Prozessor im Cienebench R15 1591cb Punkt. Zur Einordnung findet man weiter unten ein Diagramm.

Manuelles Übertakten

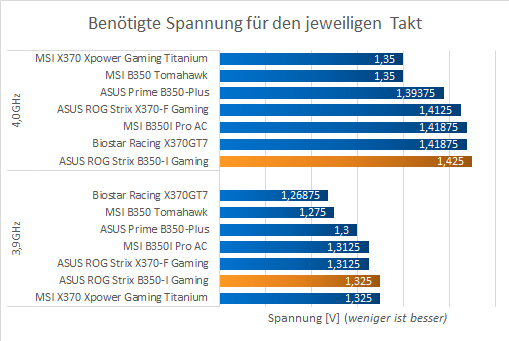

Wie auch bei den anderen AM4 Hauptplatinen, soll hier aber die manuelle Übertaktung nicht fehlen bzw. ausgelassen werden. Getestet haben wir wieder drei Taktraten, welche zu einem deutlichen Plus an Leistung verhelfen. Die Ergebnisse sind als Bench-Stable zu betrachten, was nicht unbedingt auch heißt, dass jede Anwendung durchlaufen würde. Allerdings führen wir das Vorgehen auf jeder Platine gleichermaßen durch, wodurch eine Vergleichbarkeit untereinander gewährleistet werden soll bzw. ist. Kommen wir also zu den Ergebnissen. Das MSI B350 Tomahawk erreicht die von uns gewählten Taktstufen ohne Probleme. Für 3,8GHz waren 2,75V von Nöten, welche sich in realen 1,288V wiederspiegelten.

Weniger Spannung war nicht stabil. Merkwürdigerweise konnte die identische Sapnnungseinstellung auch für 3,9GHz genutzt werden. Um alle Kerne um 500MHz zu übertakten, sodass der All-Core Turbo bei 4,0GHz liegt, war dann aber ein Spannungszuschalg unabdingbar. Bei 1,35V, welche als 1,46V ausgelesen wurden, lag der stabile Wert. Insgesamt macht das Brett damit eine ordentlich Figur. Die Spannungswandler wurde während der Tests handwarm und lassen keinen Grund zu Sorge zu. Vor allem dann, wenn ein leichter Luftzug über die Platine weht. Zu diesem würde wir in einem geschlossenen Gehäuse jedoch auch immer raten.

Damit man die Werte einordnen kann, zeigt folgendes Diagramm noch einmal die benötigten Spannungen der anderen AM4 Platinen.

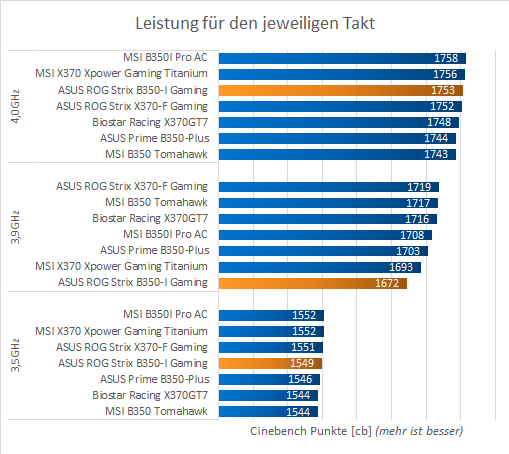

Auswirkungen bei der Leistung und Verbrauch

Um kurz aufzuzeigen, welchen Einfluss die Taktsteigerung auf die Leistung, aber auch bei der Leistungsaufnahme hat, haben wir für 3,9GHz und 4,0GHz noch einmal Cinebench R15 durchlaufen lassen und dabei die Punkte, als auch die Leistungsaufnahme notiert. Nachstehend also zunächst die erreichten Punkte in cb.

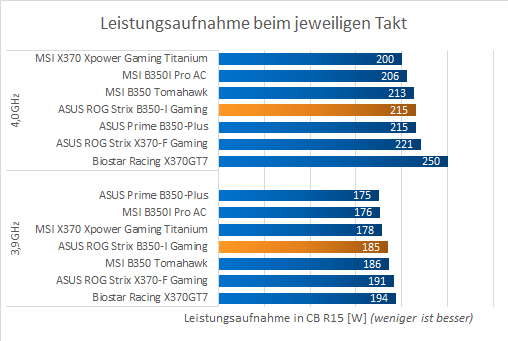

Dass der Ryzen 7 bei Übertraktung seinen Sweetpot bzgl. der Effizienz verlässt, sollte allgemein bekannt sein. Vor allem, wenn man sich der 4GHz Grenze nähert oder diese sogar übersteigt. Dies wird aus der folgenden Grafik auch deutlich. Das Biostar Racing X370GT7 ist jedoch noch einmal ein Stück durstiger. Gerade bei 4GHz benötigt es wesentlich mehr Energie.

Fazit

MSI hat sich mit dem MSI B350 Tomahawk den preisbewussten Gamern angenommen. Gerade für diese Zielgruppe kann das Mainboard mit einer ausreichenden Ausstattung und einer sehr guten Stabilität punkten. Denn was stört mehr beim Zocken, als das man sich mit der Hardware rumplagen muss. Dies dürfte mit dem vorliegenden Mainboard nicht zu erwarten sein. Denn obwohl der Preis eher dem gehobenen Einstieg zuzuordnen ist, sind die Verarbeitung und Wahl der Einzelkomponenten auf einem hohen Niveau. Interessant ist auch, dass bei der Spannungsversorgung die identischen MOSFETs in ähnlichem Ausbau wie beim Serien-Primus XPower Gaming Titanium verbaut werden. Pluspunkte sammelt es auch auch mit dem Steel Armor und vor allem mit den massiven, geschraubten Kühlern. Gerade im Vergleich mit dem ASUS Prime B350-Plus liegt hier eine andere Liga vor.

Die Ausstattung ist insgesamt, für die Zielgruppe, auch als okay zu bezeichnen. Es bietet mit einem M.2 Anschluss und vier SATA-III-Ports zwar etwas weniger Vielfalt wie die bisher getetesteten Platinen, jedoch sollte die Anzahl in Zeiten von 10TB HDDs und 1TB SSDs auch für große Spielesammlungen ausreichend sein. Einen wirklichen Abstrich muss man jedoch bei den USB-Anschlüssen in Kauf nehmen. Denn es ist zwar ein USB Typ-C Anschluss vorhanden, dieser unterstützt aber lediglich nur USB 3.1 Gen1 (5 Gbit/s). Warum MSI hier z. B. keinen AsMedia 2142 für USB 3.1 Gen2 verbaut, bleibt uns auch unverständlich. Die schiere Anzahl mit zehn möglichen USB 3.1 Gen1, tröstet dann jedoch etwas. Stark finden wir auch die Anzahl der Lüfter-Anschlüsse. Insgesamt fünf 4-PIN-Header stehen bereit und können mit dem bekannten Command Center komfortabel bedient werden.

Verglichen mit dem preislich etwas günstigerem ASUS Prime B350-Plus, kann das B350 Tomahawk durch die deutlich massiveren und wertigeren Kühler glänzen, welche zudem auch verschraubt sind. Negativ ist hingegen das Fehlen des USB 3.1 Gen2 Anschlusses zu bewerten. Letzendlich bieten beide Platinen eine sehr gute Basis für ein preisbewusstes Gaming System. Auch OC Spielraum ist bei beiden Platinen gegeben. Wir würden jedoch für ein dauerhaftes Übertakten aufgrund der besseren Kühler eher zum MSI B350 Tomahawk raten. Wer jedoch richtig auf Nummer sicher gehen möchte, sollte noch etwas tiefer in die Tasche greifen und zum Beispiel zum MSI X370 XPower Gaming Titanium greifen, welches zudem auch deutlich mehr Austattung bereithält.

MSI B350 Tomahawk | ||

| Mainboard Testberichte | Hersteller-Homepage | Bei Amazon kaufen |

| Pro | Contra |  |

+ angemessenes Preis/Leistungs-Verhältnis | - nur vier mal SATA3 | |

Weitere interessante Mainboard-Testberichte:

▪ Test: MSI X370 XPower Titanium

▪ Preview: Asus X399 ROG Zenith Extreme