Man könnte das 2017 Jahr das „Jahr der Sockel-Einführungen“ nennen. Für die große Masse der Leserschaft ist das logischer Weise nicht einfach immer voll im Bilde zu sein. Im Nachfolgenden haben wir uns das MSI X370 XPower Gaming Titanium vorgenommen, welches bekannter Maßen für AMDs Ryzen Plattform den Unterbau darstellt. Neben der interessanten Beschichtung hat jetzt auch die AMD-Fraktion alle bisher von der Titanium-Serie bekannten Funktionen für Gamer und Übertakter bekommen. Wir zeigen euch im Folgenden, was die Platine im Stande zu leisten ist.

Man könnte das 2017 Jahr das „Jahr der Sockel-Einführungen“ nennen. Für die große Masse der Leserschaft ist das logischer Weise nicht einfach immer voll im Bilde zu sein. Im Nachfolgenden haben wir uns das MSI X370 XPower Gaming Titanium vorgenommen, welches bekannter Maßen für AMDs Ryzen Plattform den Unterbau darstellt. Neben der interessanten Beschichtung hat jetzt auch die AMD-Fraktion alle bisher von der Titanium-Serie bekannten Funktionen für Gamer und Übertakter bekommen. Wir zeigen euch im Folgenden, was die Platine im Stande zu leisten ist.

Aufmerksame Leser werden es sicher schon öfter vor die Augen bekommen und das Design des MSI X370 XPower Gaming Titanium bekannt vorkommen. Mit dem MSI X99A Gaming Titanium hatten wir damals bereits das Äquivalent für den Sockel 2011-3 im Test. In diesem Review wollen wir daher nicht nur die Leistung des heutigen Probanden zeigen und einen ersten Benchmark für andere Mainboards des Sockel AM4 setzen, sondern auch Vergleiche zwischen den Sockeln bzw. Plattformen ziehen. Nicht unbedingt was deren Leistung betrifft, sondern viel Mehr, wie sie Ausgestattet sind. Denn mit der Ryzen Architektur hat AMD es nicht nur geschafft, bei der IPC der Prozessoren aufzuholen, sondern auch Anschlussseitig für interessante Ansätze bzw. Möglichkeiten gesorgt.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim vorliegenden Mainboard um die Speerspitze von MSI für den Sockel AM4. Insgesamt hat MSI mittlerweile 28 verschiedene Platinen für die Ryzen CPUs am Start. Bestückt sind diese entweder mit dem A320, B350 oder X370 Chipsatz. Das Fehlen des angekündigten X300 Chipsatzes, macht auch bei MSI keinen Halt. Wann dieser bzw. Platinen mit diesem erscheinen werden, wurde uns noch nicht mitgeteilt.

MSI selber teilt die Mainboards nicht nach Chipsatz in Klassen bzw. Serien ein, sondern je nach Ausstattung und Bestückung. So bildet die Pro-Serie eine Basis für den professionellen Einsatz und stellt zehn verschiedene Boards mit allen Chipsätzen und den µATX und ATX Formfaktoren bereit. Die Arsenal-Gaming-Serie kann man als Einstieg für Gamer betrachten. Hier kommen nun auch Design-Elemente zum Einsatz, auf eine Platine mit X370 wird aber verzichtet. Diese sind vermehrt in der Performance-Gaming-Serie zu finden, welche für anspruchsvolle Spieler empfohlen wird. Zu guter Letzt bleibt das MSI X370 XPower Gaming Titanium die einzige Hauptplatine der Enthusiast-Gaming-Serie.

Lieferumfang

Der Lieferumfang fällt trotz der Ausrichtung im Lineup etwas gering aus. Im Karton findet man sechs SATA-Kabel, welche wie verchromt wirken, eine SLI-Brücke, ein Y-Kabel für den RGB-Header mit zwei 80cm langen Auslegern, sowie ein MSI Case-Badge aus Metall. Zudem hat MSI beschreibbare Kabel-Etiketten, eine Quick-Installation Guide sowie ein ausführliches Handbuch in Englisch beigelegt.

Auch wenn das Mainboard bereits im Q1 2017 erschienen ist, so hätte man auch zu dem Zeitpunkt schon erwarten können, dass die Treiber nicht mehr auf einer CD ausgeliefert werden. ASUS hat das beim X399 ROG Zenith Extreme bereits an das Jahr 2017 angeglichen und packt diese auf einen USB-Stick. Wir würden uns wünschen, dass die anderen Hersteller, also auch MSI, hier so langsam nachrücken.

Die Spezifikationen

Vergleiche bei der Austattung des Mainboards zu ziehen fällt etwas schwer, da wir bislang keine Platine mit Sockel AM4 im Test hatten. Zieht man die Platinen der Konkurrenz bezüglich der CPU heran, so wird ersichtlich, dass das X370 XPower Gaming Titanium das MSI X99A XPower Gaming Titanium, welches der vorherigen HEDT Plattform angehörte, Paroli bieten kann und manchen Bereichen sogar überflügelt. So hat MSI nun alle Slots des Mainboards mit dem SteelArmor versehen. Dies betrifft sogar einen M.2- und den U.2-Port. Insgesamt ist es dem MSI X370 Gaming Pro Carbon ähnlich, liefert aber zudem noch interessante Features für Overclocker. Das MSI X370 Gaming M7 ACK, welches in Deutschland noch nicht verfügbar ist, kommt dem heutigen Probanden wohl am nächsten, ist aber zusätzlich mit dem Intel Killer E2500 Lan und WLAN bestückt, verzichtet aber im selben Zug auf die Video-Ausgänge und die spezielle Beschichtung.

Noch wesentlich interessanter wird der Vergleich, zieht man eine der Vorgänger Platinen mit AM3+ oder FM2+ Sockel heran. Nicht nur bei der Anzahl an USB 3.1 Gen1 Anschlüssen wird hier mit acht Ports deutlich zugelegt, diese sind zudem auch noch nativ ausgeführt. An einen USB 3.1 Gen2 Anschluss mit voller Bandbreite (10 Gbit/s) war früher auch nicht zu denken. Das MSI X370 XPower Gaming Titanium liefert gleich drei davon. Um Gamer auch klanglich befriedigen zu können, wurde der ALC 1220 Codec inklusiv Audio Boost 4 verbaut, welches wir auch schon bei Platinen des Sockels 1151, z.B. dem MSI Z270 Gaming M5, gesehen haben. Nachfolgend noch die komplette Übersicht:

| MSI X370 XPower Gaming Titanium - im Überblick | |

|---|---|

| Mainboard-Format | ATX |

| Bezeichnung | MSI X370 XPower Gaming Titanium |

| Sockel | PGA AM4 |

| Preis | 259,- EUR (UVP) |

| Hersteller-Homepage | www.msi.com |

| Chipsatz-Eckdaten | |

| Chipsatz | AMD X370 Chipsatz |

| Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 Ryzen bis zu 3200MHz (OC) - Dual Channel 4x DDR4 Athlon- / A-Serie bis zu 2400MHz - Dual Channel |

| Arbeitsspeicher (RAM) | max. 64 GB |

| SLI / CrossFire | Mit Ryzen-Prozessor 2-Way Nvidia-SLI 3-Way AMD-CrossFire Mit Athlon- / A-Serie-Prozessor 2-Way AMD-CrossFire |

| Phasen | 6 + 2 + 3 Phasen (CPU + SoC + RAM) |

| Stromanschlüsse | 1x 8-PIN 1x 4-PIN 1x 24-PIN-ATX 1x 6-PIN PCIe |

| Features-Keyfacts | |

| PCI-Express | 2x PCIe 3.0 x16 (x16/x0 oder x8/x8 mit Ryzen) (x8/x0 mit Athlon-/ A-Serie) 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch x4) 3x PCIe 2.0 x1 |

| PCI | - |

| Serial-ATA-, SAS- und ATA-Controller | 6x SATA 6G 1x M.2 x4 Gen 3.0 - 2242, 2260, 2280, 22110 1x M.2 x4 Gen 2.0 - 2242, 2260, 2280 1x U.2 x4 |

| RAID | RAID 0, 1, 10 mit SATA Datenspeichern |

| USB | 3x USB 3.1 Gen2 (2x I/O-Panel, 1x Front-Header) 8x USB 3.1 Gen1 (4x I/O-Panel 4x über Front-Header) 7x USB 2.0 (3x I/O-Panel 4x über Front-Header) |

| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 1x DisplayPort |

| Thunderbolt | - |

| LAN | 1x Intel I211AT Gigabit LAN Controller |

| Audio | "Audio-Boost 4" - 7.1 HD-Audio (Realtek ALC1220) digital-out (Toslink) analog-out (3,5mm Klinke) |

| Sonstiges | ▪ "Titan-Legierung" ▪ "Steel-Armor" - besonders verstärkte Slots ▪ M.2 Shield ▪ Mystic Light Extension (RGB-Beleuchtungs-Anschluss) ▪ DDR4 und Game Boost ▪ Nahemic Audio Aufbereitung ▪ 2-Digi Debug Code LED |

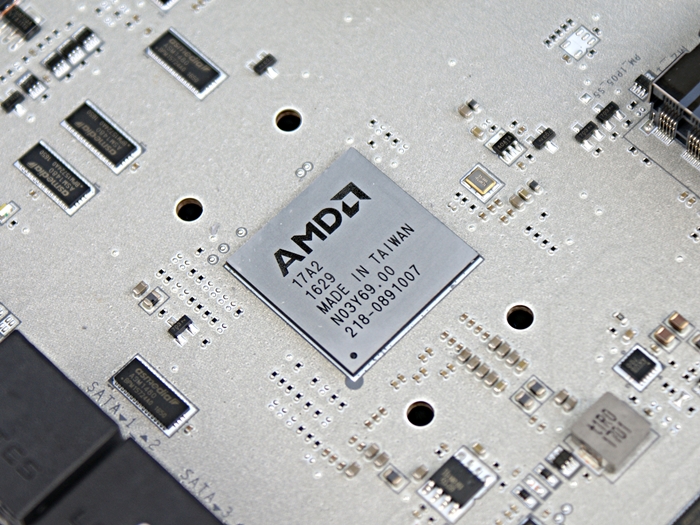

Der AMD X370 Chipsatz

Beim Preview des ASUS X399 ROG Zenith Extreme haben wir bereits einen kurzen Vergleich zwischen den verschiedenen, aktuellen Top-Chipsätzen von AMD und Intel angestellt. An dieser Stelle wollen wir noch einmal etwas ausführlicher auf den X370 eingehen und speziell auch Vergleiche mit den vorherigen Generationen von AMD anstellen.

Nicht nur was die reine Leistung der neuen AMD Ryzen Prozessoren angeht, konnte der Hersteller wieder Anschluss finden. Denn auch bei den Anschlüssen und Anbindungen, musste der Hersteller einiges aufholen. Da die Chipsätze für den Sockel AM3+ und FM2+ eigentlich nur Updates der vorherigen Sockel entsprachen, waren die Standards für z. B. USB und PCIe teilweise überholt und konnten nicht nativ ausgeführt werden. Dadurch hatte man nicht nur bei der CPU Leistungseinbußen, sondern auch bei der Übertragungsrate der Datenspeicher oder auch Steckkarten. Zudem handelt es sich bei der AM4 Plattform nun auch um die erste von AMD, welche DDR4 verwendet. Auch galt es als Ziel, die beiden vorrangegangenen Plattformen in einen Sockel zu vereinen, also eine alleinige Basis für beide CPU Varianten, mit und ohne IGP, zu schaffen. Die konkreten Unterschiede der Chipsätze bzw. Sockel liefert die folgende Tabelle.

| Plattform | AM4 | AM3+ | FM2+ |

|---|---|---|---|

| Chipsatz | X370 | 990FX | A88X |

| Speicher | DDR4 | DDR3 | DDR3 |

| PCIe x16 | Gen 3.0 | Gen 2.0 | Gen 3.0 |

| Weitere PCIe Lanes (CPU/Chipsatz) | 4x Gen 3.0 / 8x Gen 2.0 | 0 / 4x Gen 2.0 | 0 / 4x Gen 2.0 |

| Video Ausgänge | maximal drei | N/A | maximal drei |

| SATA maximal (CPU/CHipsatz) | 10 (2/8) | 6 (0/6) | 8 (0/8) |

| USB 3.1 Gen2 | 2 | N/A | N/A |

| USB 3.1 Gen1 | 10 (4/6) | 0 | 4 (0/4) |

| USB 2.0 | 6 | 14 | 10 |

| AMD CrossFire / Nvidia SLI | 3-Way / 2-Way | 4-Way / 4-Way | 2-Way / 2-Way |

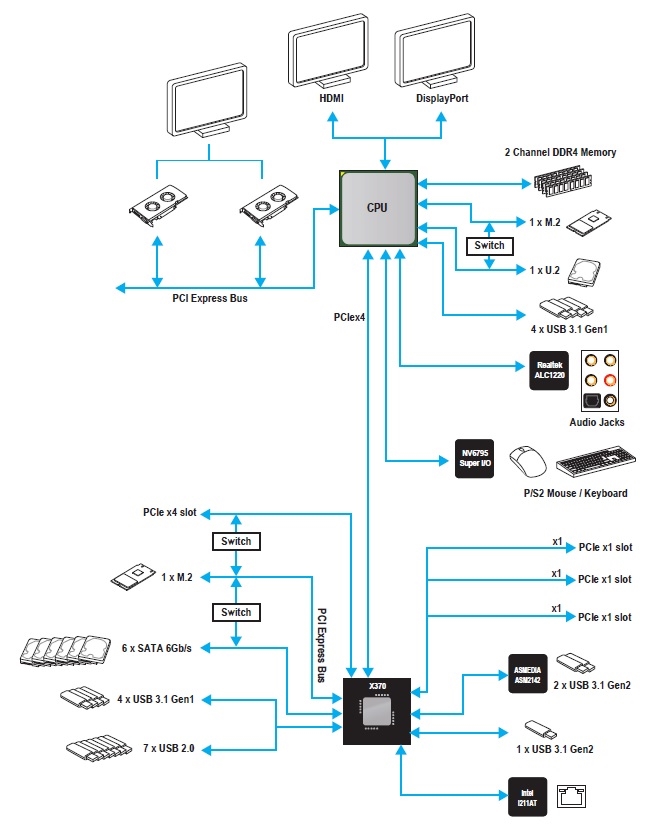

Wie man unschwer erkennen kann, dürften theoretisch alle Verbindung einen Leistungsschub erhalten, da viele Anschlüsse, wie USB 3.1 oder SATA direkt an die CPU angebunden werden können. Vor allem auch bei PCIe-Datenträgern kann man ein Performance-Plus erwarten. Denn von den 24 PCIe Gen 3.0 Lanes werden 16 für die Grafikkarten bzw. x16 Slots reserviert und vier Lanes für die Anbindung des X370. Die übrigen vier können wahlweise als PCIe x2 und 2 SATA Anschlüsse oder aber als PCIe x4 ausgelegt werden. Somit kann theoretisch eine NVMe-PCIe-SSD ihre ganze Power ausspielen, ohne dabei den Umweg über den Chipsatz gehen zu müssen.

Bei der Bestückung bzw. den Anschlüssen gilt es also immer genau hinzuschauen, da den Herstellern der Mainboards sozusagen etwas Freiheiten gegeben werden. So kann es sein, dass mechanisch gleiche Anschlüsse elektrisch nicht identisch angesteuert werden. Nach dem Vergleich mit den alten AMD Plattformen, wollen wir auch noch den Vergleich mit der aktuellen Intel Plattform bzw. dem Top-Chipsatz Z270 des Mainstream-Sockels 1511 anstellen. Auch wenn Intel die neuen Chipsätze wohl bereits für die Coffee Lake CPUs vorbereitet.

| Plattform | AMD AM4 | Intel 1511 |

|---|---|---|

| Chipsatz | X370 | Z270 |

| Speicher | DDR4 | DDR3 / DDR4 |

| PCIe x16 | Gen 3.0 | Gen 3.0 |

| Weitere PCIe Lanes (CPU/ Chipsatz) | 4x Gen 3.0 / 8x Gen 2.0 | 0 / 24x Gen 3.0 |

| Video Ausgänge | maximal drei | maximal drei |

| SATA maximal (CPU / Chipsatz) | 10 (2/8) | 6 (0/6) |

| USB 3.1 Gen2 | 2 | N/A |

| USB 3.1 Gen1 (CPU/Chipsatz) | 10 /4/6) | 10 (0/10) |

| USB 2.0 | 6 | 14 |

| AMD CrossFire / Nvidia SLI | 3-Way / 2-Way | 3-Way / 2-Way |

Wie man sieht, kann AMD also auch bei der Konnektivität zugelegt. Zwar liefert der Chipsatz nicht so viele und schnelle Lanes, jedoch lassen sich Datenträger über PCIe Gen 3.0, SATA oder USB 3.1 Gen1 direkt an die CPU hängen und man umgeht damit etwaige Engpässe über die Anbindung des Chipsatzes. Das folgende Diagramm zeigt, wie MSI die Möglichkeiten der CPU und des Chipsatzes auf dem X370 XPower Gaming Titanium ausgenutzt hat.

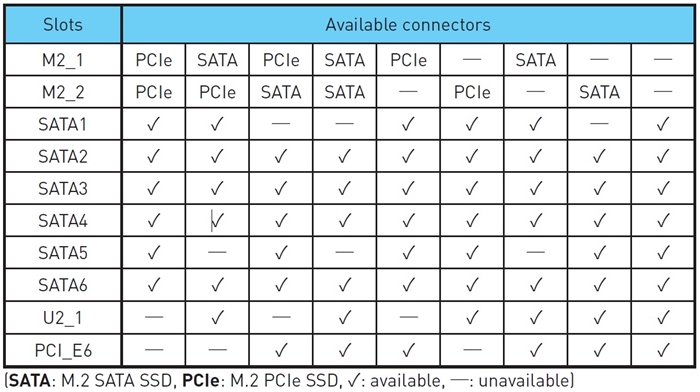

Wie man sieht, werden die übrigen vier PCIe 3.0 Lanes für einen M.2 oder U.2 Slot genutzt. Beides gleichzeitig kann also nicht genutzt werden. Auch der zweite M.2 Anschluss teilt sich den Anschluss, diesmal aber mit dem SATA5 Port und dem PCIe_E6 Slot. Welche Kombinationen möglich sind, zeigt die nachstehende Tabelle.

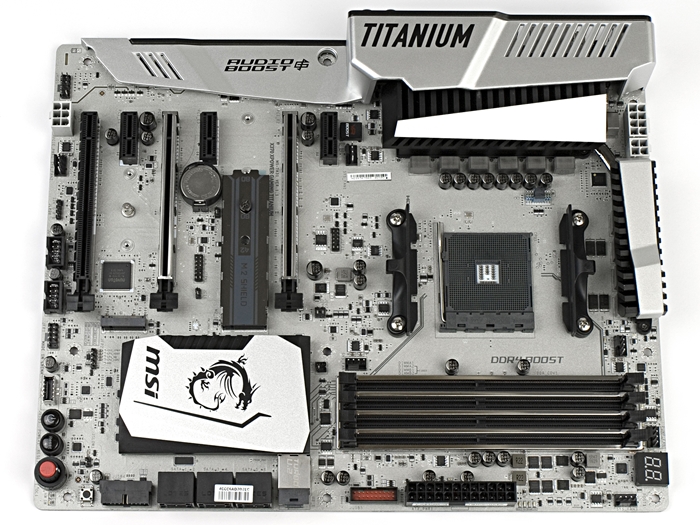

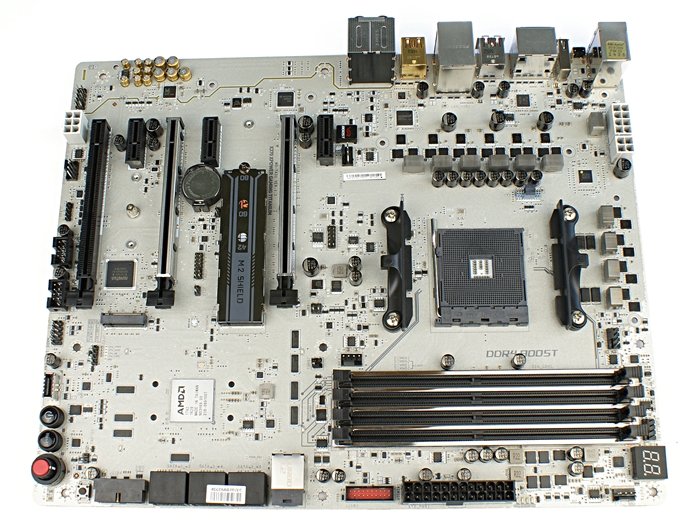

Detailansicht / Features I

Das auffälligste an dem MSI X370 XPower Gaming Titanium ist sicherlich die Farbgestaltung. Gab es früher noch eine Vielzahl an PCB Farbvarianten (Rot, Lila, Blau, Grün usw.), haben sich die Mainboard-Hersteller anscheinend mittlerweile stillschweigend auf schwarze Mainboards mit meist roten Farbakzenten geeinigt. Wir finden es gut, dass MSI hier mit der Titan-Beschichtung etwas aus der Reihe hervorsticht. Das gleiche gilt im Übrigen für die weißen Mortar Mainboards des Herstellers.

Guckt man sich das vorliegende Mainboard etwas genauer an, so erkennt man, dass das XPower Gaming Titanium ebenfalls eigentlich eine weiße Platine besitzt und anschließend mit dem Lack beschichtet wurde. Die Beschichtung hat übrigens nicht nur einen optischen Zweck. Denn sie soll gerade beim extrem Overclocking mit LN2 vorteilhaft sein bzw. die Platine vor der extremen Kälte und eventuellen Nässe schützen. Lücken in der Beschichtung sieht man an den PCIe Slots sowie in der Mitte des Sockels. Designtechnisch steht es den XPower Geschwistern der anderen Sockel in nichts nach. Das heißt, auch beim X370 Derivat kommen hauptsächlich silberne und schwarze Farbakzente zum Einsatz.

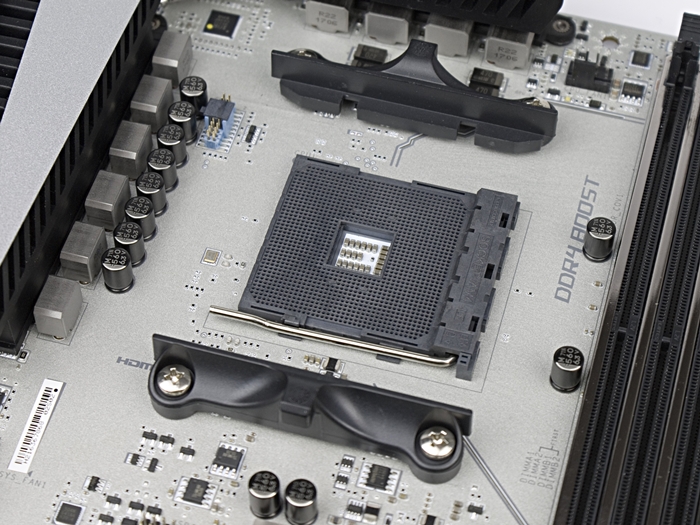

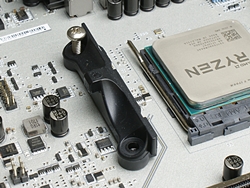

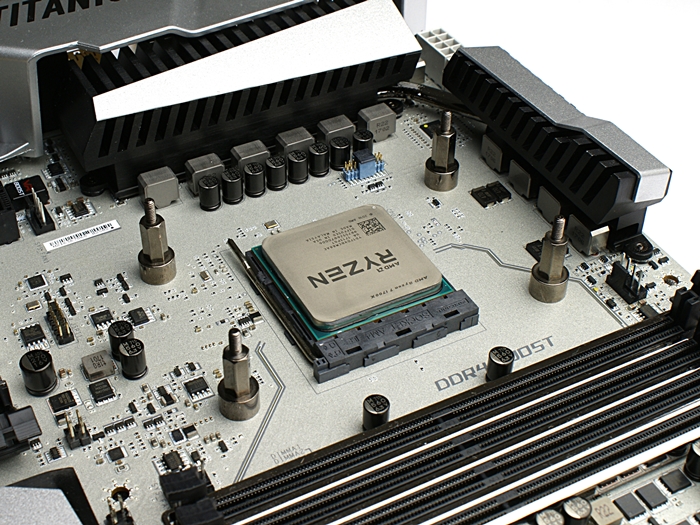

Trotz der vielen Neuerungen der Prozessoren und des Chipsatzes, hat AMD an einem Konzept beibehalten – dem PGA-Sockel (Pin Grid Array). Das heißt, dass weiterhin die CPU über kleine Beinchen verfügen und nicht der Sockel mit diesen ausgerüstet ist. Vorteil soll es hier sein, dass höhere Ströme fließen können und die Produktion für Mainboard-Hersteller erleichtert wird. Beim Sockel TR4 für die Ryzen Threadripper CPUs hat AMD hingegen den anderen Weg, einen LGA-Sockel, gewählt. Wir wollen an dieser Stelle jedoch keine Diskussion anfeuern welcher Sockel-Typ besser ist, sondern lediglich darauf hinweisen.

Mittlerweile gehört es bei MSI zum Standard, auf dem höherklassigen Platinen, das sogenannte SteelArmor zu verbauen. Dabei handelt es sich um die Verstärkung der verschiedenen Slots. Neben dem dekorativen Effekt sollen die Steckplätze nicht nur eine stärkere physische Belastung standhalten, sondern auch eine elektronische Schirmung bezwecken. Konkret werden hier die vier Speicherbänke, die ersten beiden an der CPU hängenden, PCIe x16 Slots, sowie der U.2 Anschluss mit diesem Feature ausgestattet.

Von den M.2 Steckplätzen ist nur einer mit diesem Schutz versehen. Dabei soll das M.2 Shield des oberen, schnelleren Ports, nicht nur für einen Schutz des installierten Laufwerks dienen, sondern dieses auch zugleich kühlen. Somit soll eine Temperaturdrosslung hinausgezögert werden. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Ports besteht in der Anbindung und der Größe. Während der obere Steckplatz mit x4 PCIe 3.0 Lanes an die CPU angebunden werden kann und Datenspeicher bis 11cm Länge (22110) aufnehmen kann, muss sich der untere lediglich mit x4 PCIe 2.0 Lanes und Karten mit einer Länge bis 8cm (2280) begnügen. Weitere Datenspeicheranschlüsse sind gewinkelt zur Seite ausgeführt. Hier befinden sich die sechs SATA-III-Anschlüsse sowie der U.2-Port. Das komplizierte Kombinationsspiel, wann welcher Anschluss wie genutzt werden kann, haben wir bereits auf der vorherigen Seite aufgezeigt. Etwas praktischer wäre es vielleicht gewesen, zumindest die gegebenenfalls deaktivierten SATA-Anschlüsse neben- bzw. übereinander oder sogar etwas gesondert zu platzieren.

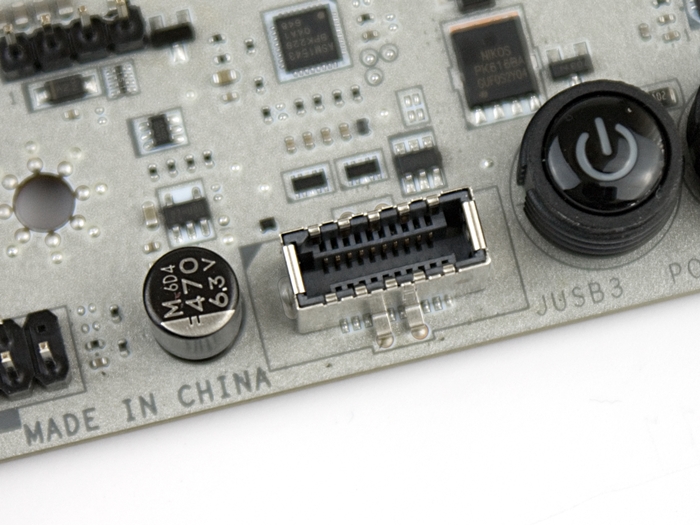

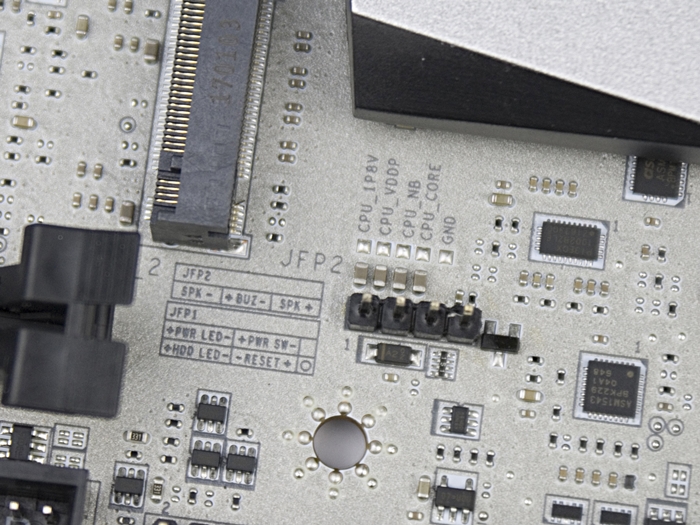

Dass die neue AMD Plattform über viele, schnelle USB Anschlüsse verfügt, sollte mittlerweile deutlich geworden sein. Auf der Platine stehen mehrere Header bereit, um den Umfang des I/O-Panels noch weiter aufzustocken. Die kleinen USB-2.0-Header am unteren Rand des Mainboards sind wohl am geläufigsten. Auch die länglicheren USB 3.1 Gen1 Anschlüsse habe sich inzwischen etabliert. Hier sind jedoch gleich zwei Header vorzufinden, welche sich leicht unterscheiden.

Ein Unterschied liegt in der Ausrichtung. Zudem ist der nicht gewinkelte Anschluss im Inneren rot markiert. Dieser Port kann per MSI Super Charger Software zum Lade-Port freigeschaltet werden und somit USB-Geräte schneller aufladen. Etwas seltener ist wohl immer noch der USB 3.1 Gen2 Header auf Mainboards vorzufinden. Dieser ist direkt an den Chipsatz angeschlossen und ermöglich am Frontpanel (insofern man ein kompatibles besitzt) Transferraten von 10Gb/s.

Detailansichten / Features II

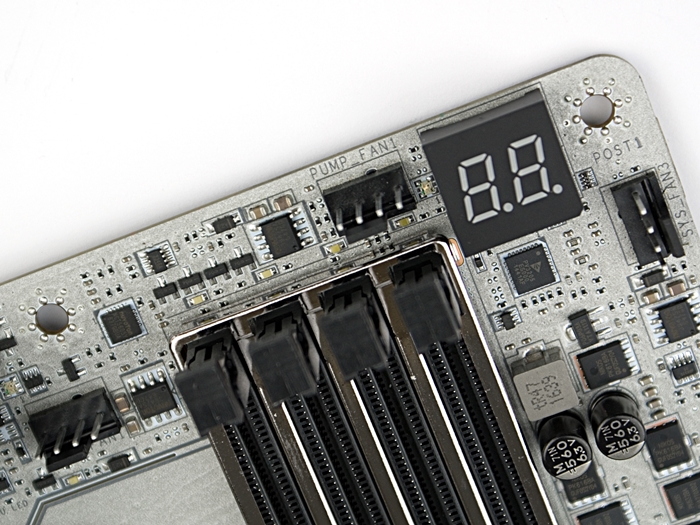

Wie bereits mehrfach erwähnt, sollen mit der XPower Gaming Titanium-Serie Enthusiasten angesprochen werden. Um diese zufrieden zu stellen, wurden auch einige für das Übertakten wichtige Funktionen integriert. So hat MSI auf der Platine insgesamt sechs 4-PIN Lüfteranschlüsse verteilt. Alle haben gemeinsam, dass sie sowohl als PWM, als auch als DC-Port verwendet werden können. Die beiden obersten Anschlüsse, als CPU-FAN und Pumpen ausgezeichnet, erkennen den angeschlossenen Lüfter bzw. Pumpe sogar automatisch. Der aktivierte Modus wird dabei direkt neben dem Stecker per LED angezeigt. Bei den anderen muss die Art der Steuerung manuell zugewiesen werden. Durch die Lüftersteuerung per MSI Control Center, wird somit eigentlich keine externe Einheit mehr benötigt. Schade finden wir, dass kein Header für Temperatursensoren installiert wurde. Hilfreich sind beim OC auch immer Debug-Anzeigen. Neben Debug-LEDs für fast alle Slots (CPU, DRAM, VGA, BOOT) ist auch eine Debug-Code-Anzeige verbaut.

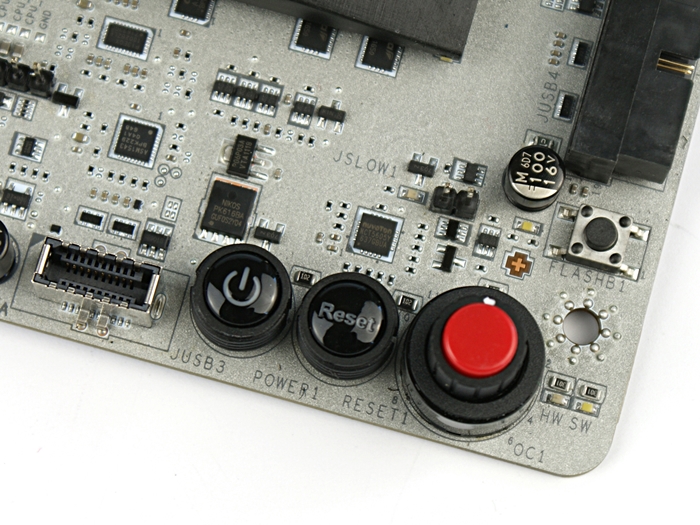

Entgegenkommend sind für Übertakter auch die OnBoard-Buttons. Somit braucht man bzw. auch wir nicht extra Kabel anschließen, um das System lauffähig zu machen. Direkt neben den Tastern befindet sich der Game-Boost Drehregler. Dieser ermöglicht es, einfach per Stellung für eine Übertaktung des Systems zu sorgen. Die hinterlegten Einstellungen der elf Stufen sind aber nicht ohne und es darf angezweifelt werden, dass überhaupt eine Ryzen CPU ohne Extremkühlung in die Nähe der höchsten Stufe kommt. Was hier genau passiert, klären wir auf einer extra Seite. Ebenfalls hilfreich könnten die Messpunkte der wichtigsten Spannungen auf der Platine sein. Die Platzierung ist allerdings etwas ungünstig. Oft werden diese eher am Rand in der Nähe des 24-PIN Steckers untergebracht.

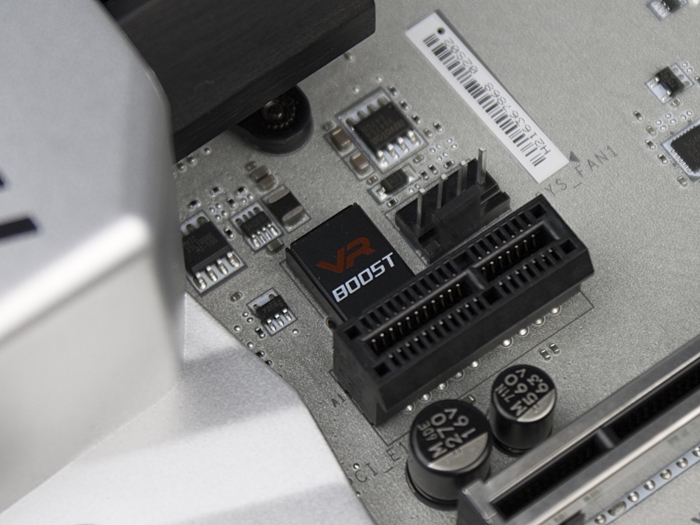

Dass das Mainboard nicht für den produktiven Einsatz ausgerichtet ist, sieht man auch am VR Boost-Chip. Dieser soll dafür sorgen, dass ein angeschlossenes VR-Headset bzw. VR-Peripherie mit einem sauberen und starken Signal am gesondert ausgezeichneten VR-USB-Port versorgt wird.

Wer die Platine nicht nur wegen der OC- und Gaming-Eigenschaften auserkoren hat, sondern auch wegen der Optik, der wird sich sicherlich auch über den RGB Header freuen. Das Mainboard selber hat zwar keine anpassbare Beleuchtung verbaut, allerdings lassen sich über den Steckkontakt 5050 RGB LEDs mit bis zu 3A anschließen und per MSI Mystic Light Sync Steuern. Am I/O-Panel wird noch einmal deutlich, wie viele USB-Anschlüsse das Mainboard stemmen kann. Von links sieht man zunächst drei Anschlüsse nach 2.0 Standard, von denen der rechte für das sogenannte MSI Flashback+ genutzt wird. Hierbei handelt es sich um ein BIOS-Rettungstool, welches auch dann funktionieren soll, wenn keine weitere Hardware verbaut ist. Zwischen den waagerechten und dem senkrechten Anschluss sieht man den BIOS-Reset Taster. Diesen sehen wir immer wieder gerne, da er ein Öffnen des Gehäuses und ein, meist umständliches, Jumper-Umsetzen überflüssig macht.

Auch ein PS/2 Port schafft es noch auf das Board, auch wenn dieser Standard eher überholt sein dürfte und vermutlich nur noch wenige diesen nutzen. Aber gerade beim OC schwören Enthusiasten auf PS/2 statt USB Tastaturen. Weiterhin sieht man einen HDMI 2.0 und Display-Port Anschluss. Auf diese folgen vier USB 3.1 Gen1 (UBS-3.0 / 5 Gbit/s) Buchsen und der Ethernet-Port via Intel I211-AT. Daneben befinden sich die USB 3.1 Gen2 (10 Gbit/s) Anschlüsse - einmal als Typ-A und einmal als Typ-C ausgelegt. Realisiert werden diese beiden über den Asmedia ASM2142. Für die Audioausgabe stehen ein S/PDIF Output sowie 7.1 per Klinke parat.

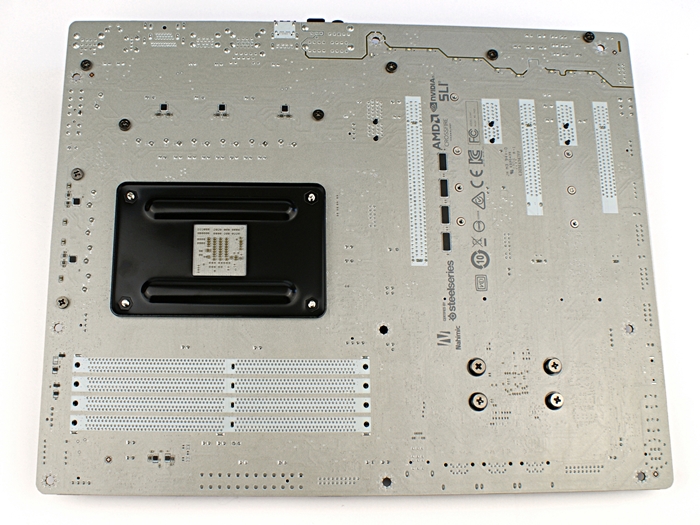

Detailansichten ohne Verkleidungen

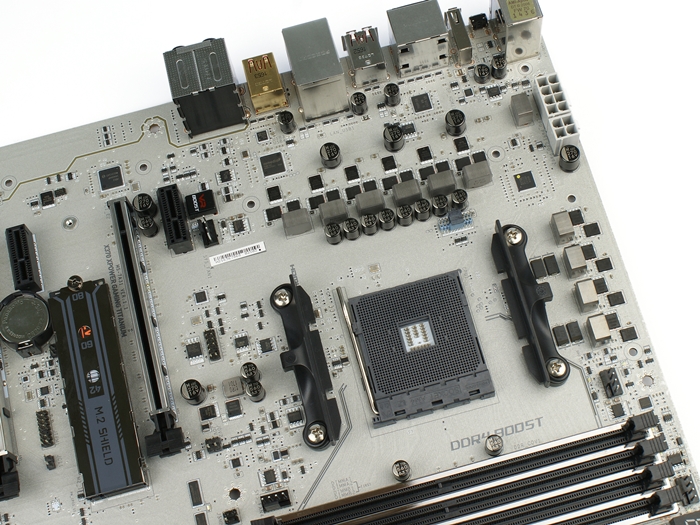

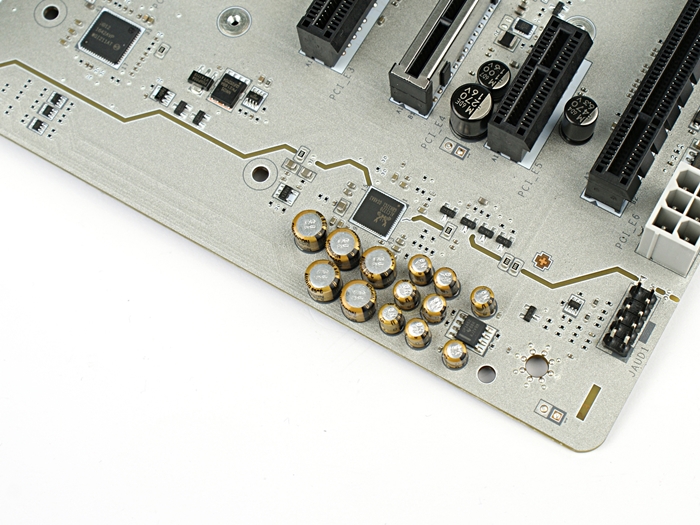

Natürlich wollen wir euch den Blick auf das nackte PCB ohne Verkleidung oder Kühler gewähren. Ohne die Sichtversperrung wirkt die Platine etwas weniger aufgeräumt, da nun viele Bauteile erst in Erscheinung treten. Im speziellen wollen wir auf die Spannungsversorgung eingehen, da MSI das Mainboard für Enthusiasten ausgelegt hat. Demnach sollte also eben diese den Prozessor und den Arbeitsspeicher in jeder Lage mit genügend Energie versorgen können. Gerade in Hinblick auf die LN2 Option, lohnt sich also ein genauer Blick.

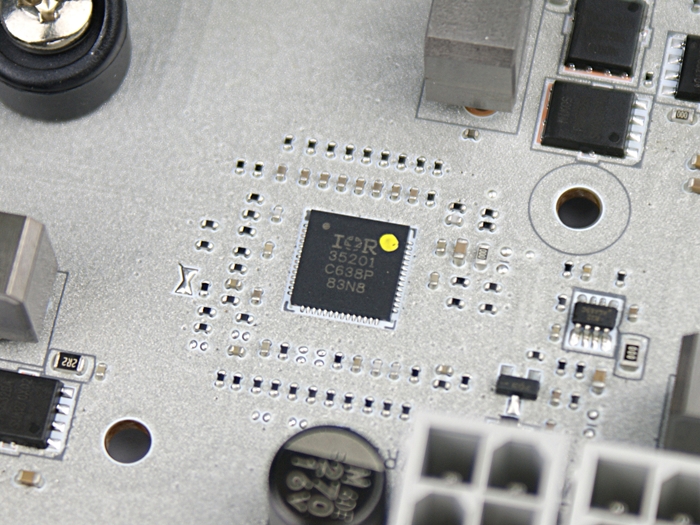

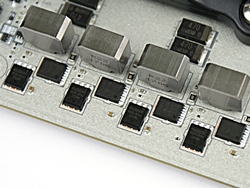

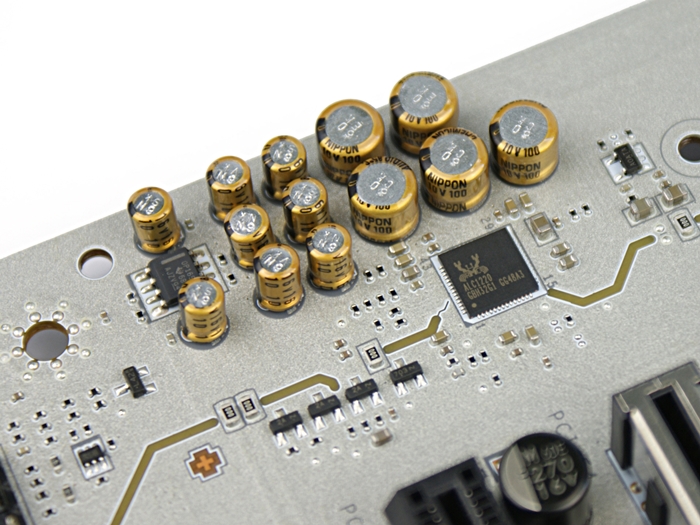

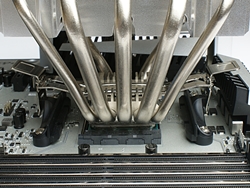

Die Spannungswandler sind hauptsächlich um den Sockel verteilt und werden durch die massiven Kühler auf Temperatur gehalten. Man sieht hier schon von weitem viele Spulen und MosFets. Angesteuert werden diese durch den dazwischenliegenden Phasen-Controller von International Recitifier (IR 35201). Dieser kann insgesamt acht PWM Kanäle in einer 8+0, 7+1 oder 6+2 Konfiguration kontrollieren.

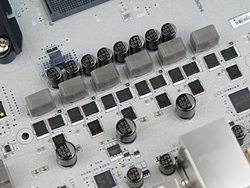

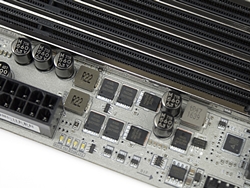

Um die hier verwendete Aufteilung zu identifizieren, zählt man also zunächst die Spulen. Oberhalb des Sockels lassen sich vier und links neben dem Sockel sechs Spulen finden. Damit die Rechnung aufgeht, muss man wissen, dass auf der Rückseite des Mainboards Phasen-Doppler (IR 3598) verbaut sind. Somit lässt sich daraus schließen, dass der PWM Controller in der 6+2 Konfiguration arbeitet. Die sechs seitlichen echten Phasen sind dabei für die CPU zuständig, während die oberen beiden gedoppelten Phasen den SoC versorgen. Die Phasen der CPU setzten sich dabei jeweils aus einem highside Mosfet (Nikos PK616BA) und zwei lowside Mosfet (Nikos PK632BA) zusammen. Bei den SoC Phasen wird jeweils ein lowside Mosfet gespart. Der Rest ist identisch. Für die Stromversorgung der Arbeitsspeicher kümmern sich auch zwei Phasen. Hier werden ebenfalls pro Phase ein highside MOSFET (PK616BA) und zwei lowside MOSFETS (PK623BA) gepaart.

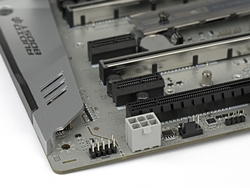

Damit überhaupt Energie zu den Phasen gelangt, sind auf dem Mainboard insgesamt vier verschiedene Stromanschlüsse an drei verschiedenen Positionen platziert. Die 24-PIN-ATX Buchse sitzt am rechten Rand. Natürlich ist die Position günstig, da die Kabelführung erleichtert wird. Allerdings könnte man bei dem XPower Gaming Titanium, welches auch optisch einiges hermachen soll, eine gewinkelte Buchse gut vorstellen. Damit würden Kabel noch weniger auffallen. Statt nur einen 8-PIN Stecker für die CPU zu verbauen, wird zusätzlich eine 4-PIN Buchse direkt daneben platziert. Über diese beiden Stecker werden damit bereits 225W bereitgestellt. Getreu dem Motto „Ausnahmen bestätigen die Regel“, hat MSI einen 6-PIN Anschluss für die PCIe-Slots verbaut, obwohl heutzutage die Pixelbeschleuniger eher direkt vom Netzteil versorgt werden. Dennoch gibt es immer mal Karten, die noch auf den Steckplatz zurückgreifen: Stichwort AMD RX-Serie. Rechnen wir diesen Anschluss auch noch hinzu, landen wir bereits bei 300W, die sich das Board innerhalb der Spezifikationen nur über zusätzliche 12V Leitungen genehmigen kann.

Die Abdeckung, welche die Audio-Parts sowie die I/O-Anschlüsse verdeckt, ist aus Kunststoff gefertigt. Sie wirkt nicht sehr hochwertig, wenn man sie vom Mainboard entfernt hat. Nicht einmal die Unterseite wurde mit Lack versehen. Genau das Gegenteil trifft auf die Kühler zu. Die Spannungswandler-Kühlblöcke sind mit einer vernickelten Heatpipe verbunden und selber schwarz eloxiert. Hier hat sich der Hersteller, unserer Meinung nach, mehr Mühe gegeben, als bei der Abdeckung. Auch der Kühler des Chipsatzes wirkt sehr solide und ist auch sehr gut fixiert.

Während bei der Spannungsversorgung ausschließlich Blackcaps verwendet werden, sind es auf der Audio-Seite ebenfalls sehr hochwertige Nippon Chemicon Kondensatoren. Die gelb-goldenen Kondensatoren sowie die weiteren Bestandteile der Audio-Verarbeitung sind am unteren linken Rand platziert, wobei der Bereich vom restlichen PCB getrennt ist um Interferenzen und Störgeräusche zu unterbinden. Sichtbar ist die Trennung anhand der gelben Linie.

Diese ist leicht transparent und wird im Betrieb von einer Reihe weißer LEDs von unten beleuchtet. Um die Verarbeitung der Ton-Signale kümmert sich der ALC1220 Codec-Chip von Realtek. Der Zweikanal-Verstärker (OPA1652) stammt von Texas Instruments. In Kombination soll somit, trotz der OnBoard-Verbauung, ein guter Klang garantiert werden.

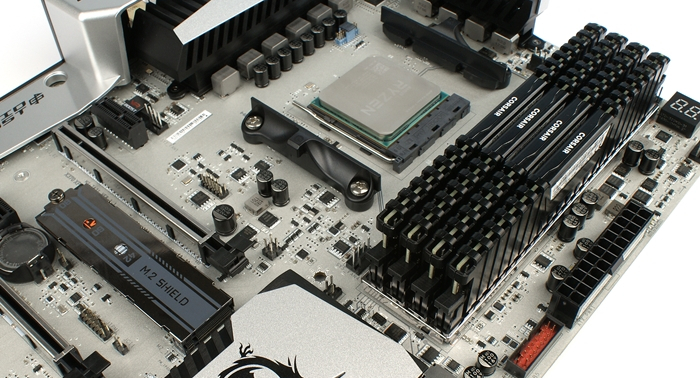

Testsystem im Überblick

Das gesamte Testsystem wird als offener Aufbau realisiert und durch die zu testenden Mainboards immer ergänzt. Bei der Stromversorgung wird auf ein be quiet! Dark Power Pro 11 550W gesetzt. Als CPU kommt ein AMD Ryzen R7 1700X zum Einsatz. Das in 14nm Strukturgröße gefertigte Stück Silicium verfügt über einen offenen Multiplikator und wird mit einer TDP von 95 Watt spezifiziert. Der Standardtakt beträgt 3,4 GHz und wird im Turbo-Modus auf 3,8 GHz angehoben.

Beim Arbeitsspeicher können wir auf ein 16GB Kit aus dem Hause Corsair Vengeance LPX (CMX16GXM4B3200C16) zurückgreifen. Das mit bis zu 3200MHz taktende und zugleich 16GB (4x4) Quad-Channel-Kit ist für die Mehrheit der Tests bestens geeignet. Für ein Ryzen System stellt es jedoch nicht das Optimum dar, da durch die höhere Anzahl an Speicherriegeln, der unterstützte Takt geringer ausfällt. Was das für Auswirkungen hat, erklärt der noch folgende Ryzen-Artikel. Um die reguläre Leistung des Prozessors zu gewährleisten, nutzen wir daher nur zwei Speicherriegel mit 2667MHz. Als primärer Datenträger wird die Corsair Neutron XT mit 480GB durch eine Samsung 850 Evo 250GB ersetzt. Um den M.2 Slot an seine Grenzen zu führen, wird dieser mit einer Samsung 960 Evo 250GB bestückt.

AMD AM4 Testsystem |    | |

| Prozessor: | AMD Ryzen R7 1700X (Retail) | |

| Mainboard: | MSI X370 XPower Gaming Titanium | |

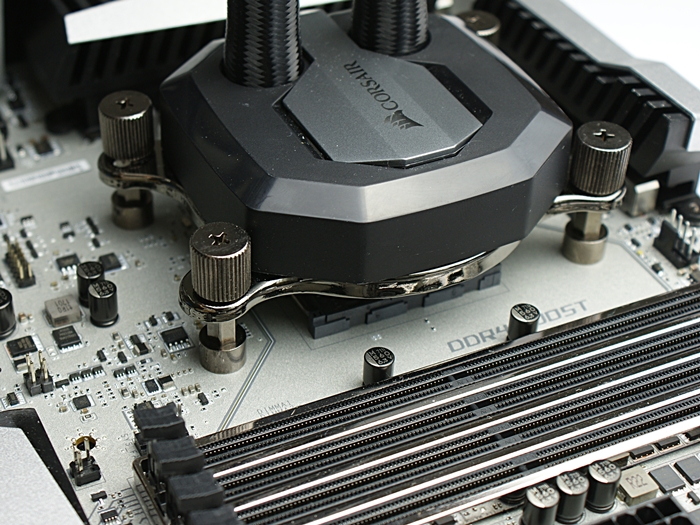

| Kühlung: | Corsair Hydro Series H115i | |

| RAM: | Corsair Vengeance 4x4GB (CMX16GXM4B3200C16) | |

| Storage: | Samsung 960 Evo 250GB (NVMe PCIe) Samsung 850 Evo 250GB (SATA) | |

| Netzteil: | be quiet! Dark Power Pro 11 550W | |

| Grafikkarte: | MSI GTX 970 4GD5T OC | |

| Betriebssystem: | Windows 10 x64 | |

| Grafiktreiber: | 385.41 |

Kühlermontage

Entgegen der folgenden Bilder wurde eine MSI GTX 970 verbaut. Dass hier noch die XFX R9 270 DD zu sehen ist, liegt daran, dass wir uns erst recht spät dazu entschieden haben, eine Vergleichbarkeit des alten und neuen Testsystems, zumindest ansatzweise, zu erreichen.

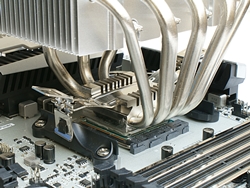

Wer die Kühlermontage von AMDs Sockel AM2/3 und FM1/2 kennt, wird hier wieder auf einen alten Bekannten treffen. Denn die Serienbefestigung des AMD AM4 sieht wieder die Kühlermontage per Ösen vor. Das heißt auch, dass Kühler, welche für AM2/3 und FM1/2 kompatibel sind, auch beim Sockel AM4 benutzt werden können. Um es noch einmal deutlich auszudrücken: Dies gilt nur dann, wenn bei diesen Kühlern auch die Serienbefestigung genutzt wurde. Kühler, welche verschraubt werden sind nicht unbedingt kompatibel, da der Lochabstand geringfügig verändert wurde. Einige Hersteller haben hierauf aber reagiert und bieten Umrüst-Kits an.

Wir haben hier beide Varianten demonstriert. Die originale Befestigung wird durch den Scythe Kabuto 3 ersichtlich und die verschraubte durch die Corsair Hydro Series H115i. Während man beim erstgenannten lediglich die Brücke durch den Kühler führen muss und die Enden dann einhakt, ist bei der Corsair AiO mit verschraubter Montage ein kleiner Voreingriff nötig.

Denn hier werden zunbächst die Kunststoffhalter abgeschraubt. Dazu wird glücklicherweise kein Spezialwerkzeug benötigt. Ein passender Kreutzschlitzschraubendreher sollte in jedem Haushalt aufzutreiben zu sein. Die Backplate wird jedoch weiterhin genutzt, um die Bolzen von AiO zu verschrauben.

Anschließend kann man dann den Kühler auflegen (natürlich mit passender Halterung) und mit den Rändelmuttern festziehen.

Lüftersteuerung / Softwarepaket

Das von den anderen aktuellen MSI-Mainboards bekannte (z. B. Z270 GAMING M5) Command Center kommt auch beim X370 XPower Gaming Titanium quasi in unveränderter Fassung wieder zum Einsatz. Die Features und Stellregler sind ziemlich identisch. Also warum etwas ändern was gut funktioniert und läuft? Mit dieser Software hat der Anwender die Möglichkeit, die integrierte Lüftersteuerung leicht und zugänglich zu steuern. Mal auf die reine Funktionalität beschränkt, kann die Software von MSI als sehr zugänglich, funktional und einfach zu handhaben verstanden werden. Feine Lüfterabstimmungen, Overclocking-Setup oder Einstellen von Spannung sind möglich.

Eine Neuheit, die wir aber auf der nächsten Seite beim UEFI-Bios noch weiter vertiefen werden, ist die Einstellmöglichkeit von Delays beim Lüfter-Nachlauf. Der Anwender kann also im Millisekunden-Bereich definieren, wie lang ein Step verzögern werden soll. Im Ergebnis soll so ein „weicherer“ Übergang bei den Lüftergeschwindigkeiten ermöglicht werden.

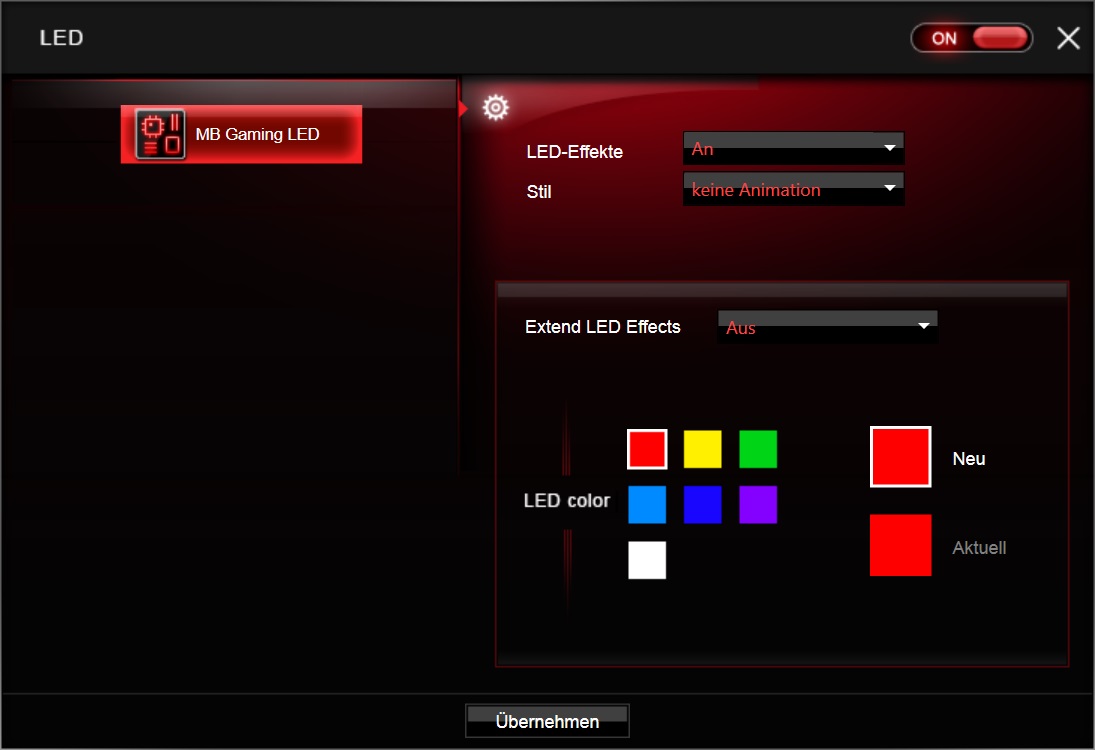

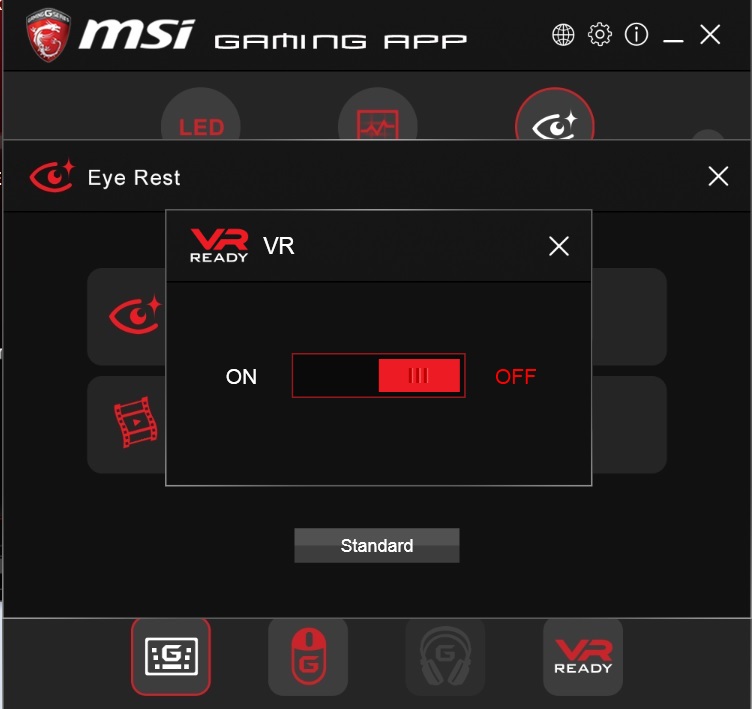

MSI Gaming App

Die „Gaming App“ hat eine optische sowie inhaltliche Frischzellenkur verpasst bekommen. Nun ist diese Anwendung Steuerungseinheit für die „Mystic Light Elemente“ des X370-Mainboards, aber auch gleichzeitig Informations-Zentrum für Maus-Settings sowie Ort der Auswahl für die System-Profile (OC-Modus, Gaming-Modus, Leiser Modus). Wählt man ein jeweiliges aus, wird dementsprechend der Takt der Komponenten angepasst und geregelt. Die Mystic Light Extension funktioniert wie sie soll. Allerdings stehen einem hier lediglich sieben Farben sowie fünf Effekte zur Auswahl. Gerade die kleine Farbwahl finden wir etwas dürftig. Hier bieten andere Hersteller bereits wesentlich mhr Umfang an.

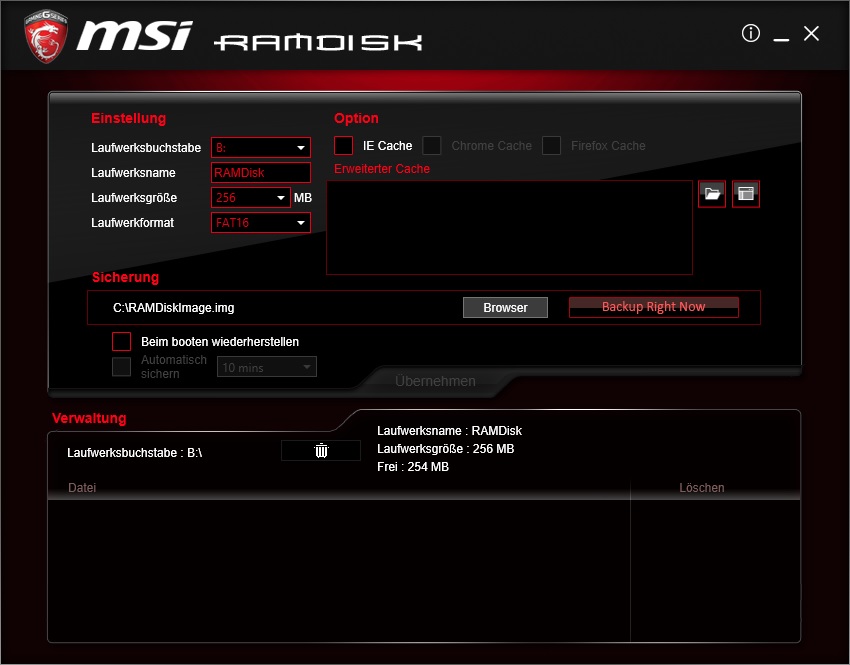

MSI RAM Disk

Hierbei handelt es sich um eine abgewandelte Version des „Rapid-Modes“ den Intel etablieren wollte. In der Praxis wird dabei ein Systemabbild von der SSD in den Arbeitsspeicher geladen, dass dann als extrem schneller Daten-Cache herhalten muss. Dadurch sollen sehr hohe Durchsatzraten erzielt werden. Die mitgelieferte Software bietet alle Funktionen, um diese Feature effektiv nutzen zu können.

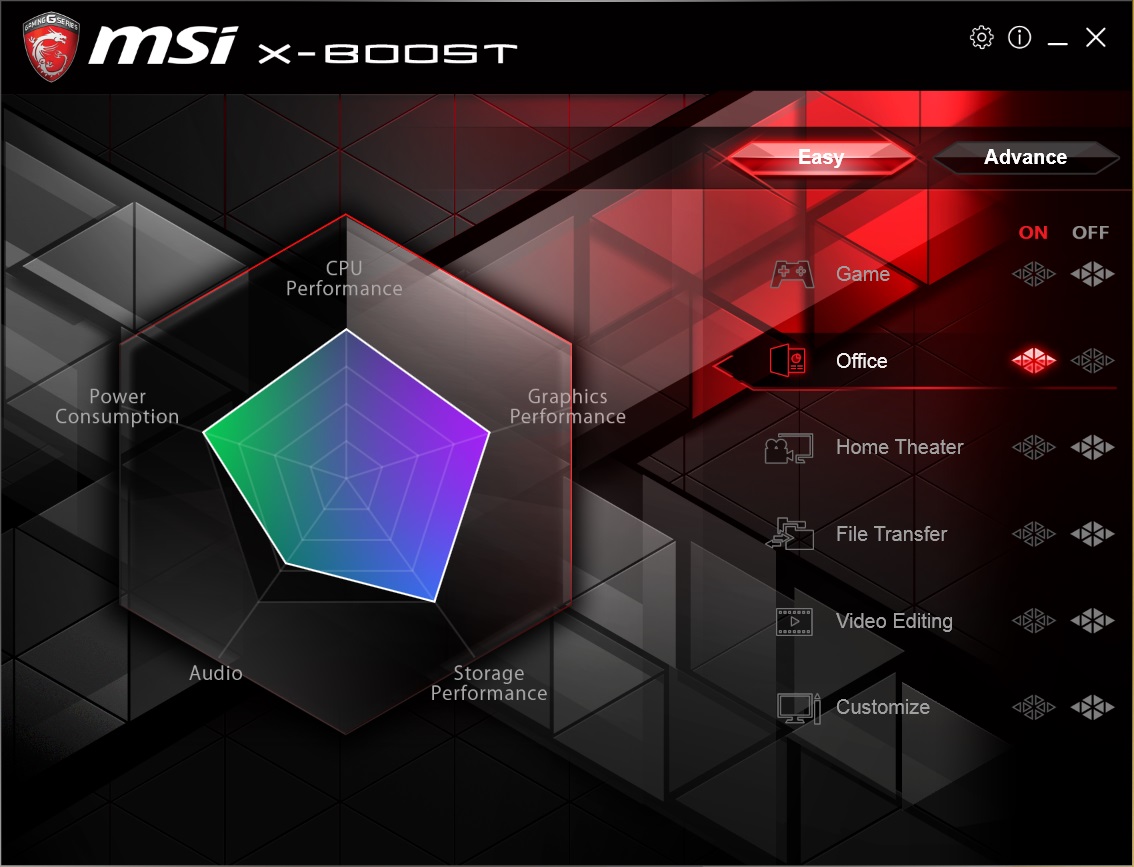

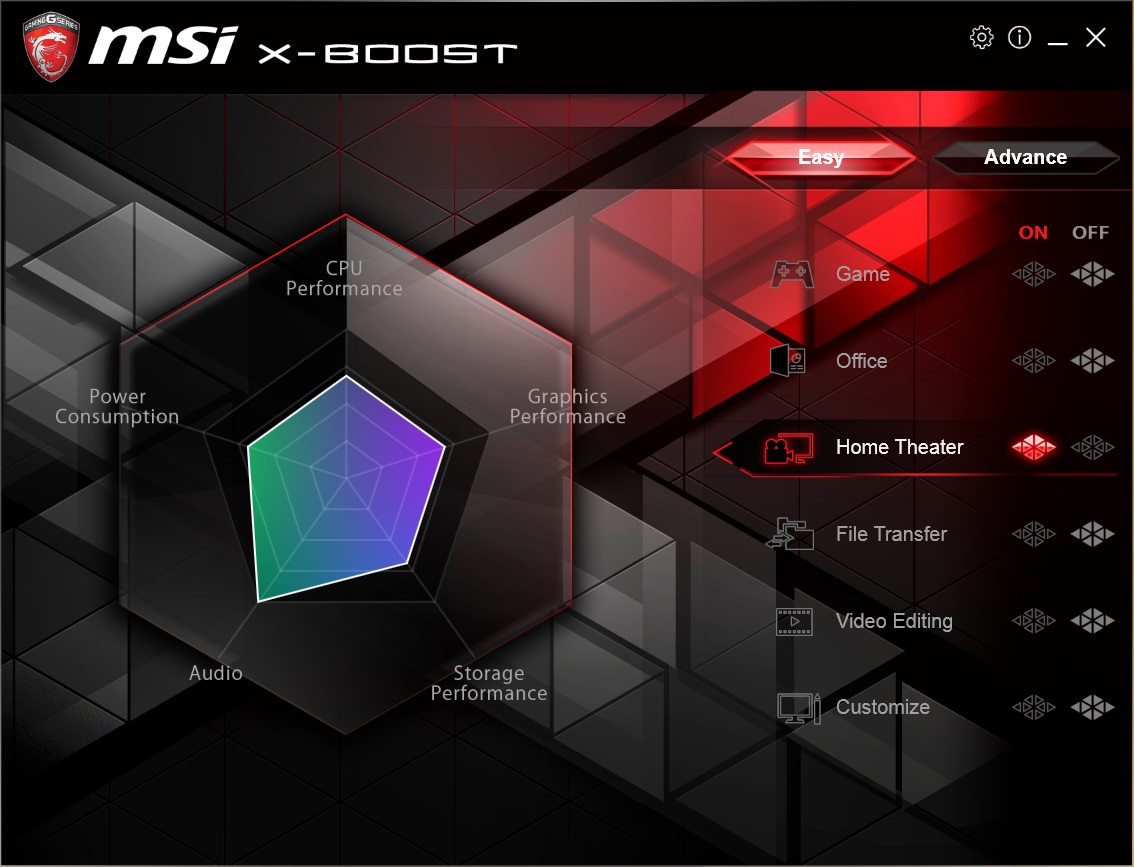

MSI X-Boost

Die o.g. Software stellt eine weitere Möglichkeit dar, die eigene Systemleistung gemäß dem eigenen Bedarfs anzupassen. Man kann zwischen fünf vordefinierten Profilen wählen. Je nach dem welches man auswählt, verschiebt die Software automatisch die Performance in diese Richtung.

Nahimic 2

MSI arbeitet bereits länger mit Nahimic zusammen, um das immersive Audio-Erlebnis zu verbessern. Mit dem hier vorhandenen Nahimic 2 können eine Reihe, vor allem auch für Gamer, interessante Funktionen geboten werden. So kann man leicht bzw. schnell Audio-Profile für den Einsatz wählen. Vorgegeben sind Multimedia und Gaming-Profile, wobei beim Gaming noch zwischen Shooter, Strategie, Rollenspiel und Rennspiel unterschieden wird. Die Mikrofonfunktion in Nahimic kann Hintergrundgeräusche reduzieren und die Gesprächslautstärke erhöhen. Für Aufnahmen via HD Audio Recorder 2 können Sounds über das Launchpad eingespielt werden. Besonders interessant dürfte der Sound Tracker sein. Per Ton werden Gegner geortet und mittels eines Radars dargestellt. Somit kann man Gegner wahrnehmen, bevor man sie sieht.

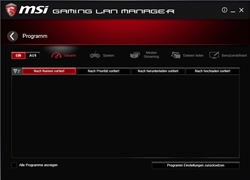

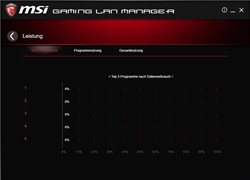

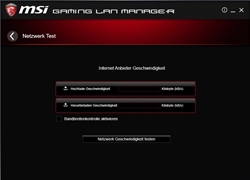

Gaming Lan Manager

Der MSI Gaming Lan Manager ist auch ein Programm, welches Gamern zugutekommt. Ist er aktiviert, werden Spiele automatisch gegenüber anderen Anwendungen priorisiert und können somit mehr Bandbreite nutzen. Man hat aber auch die Möglichkeit, die Einstellungen den eigenen Bedürfnissen anzupassen und kann somit Priorisierung und Bandbreite für einzelne Anwendungen gezielt vorzunehmen.

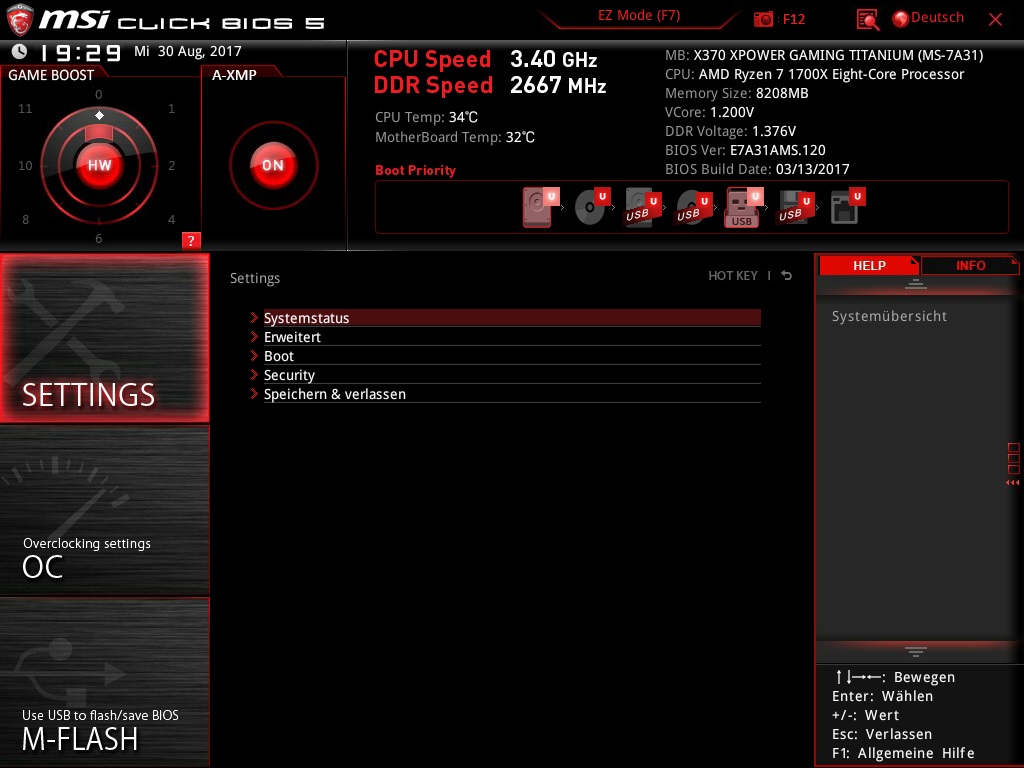

Das UEFI-BIOS

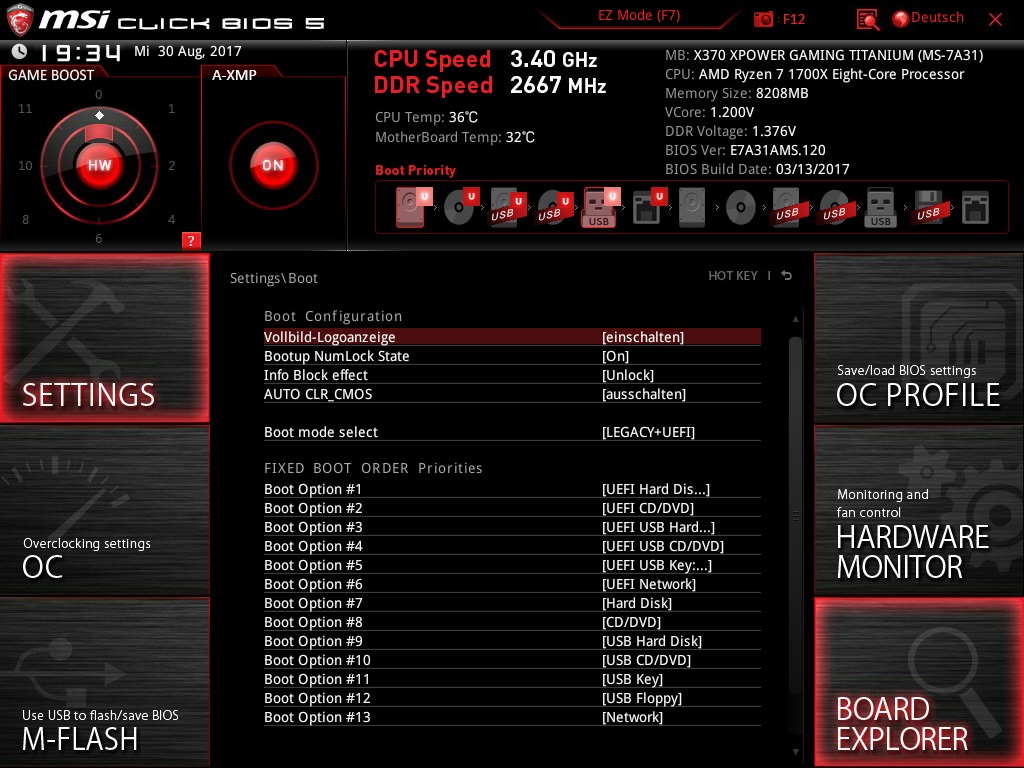

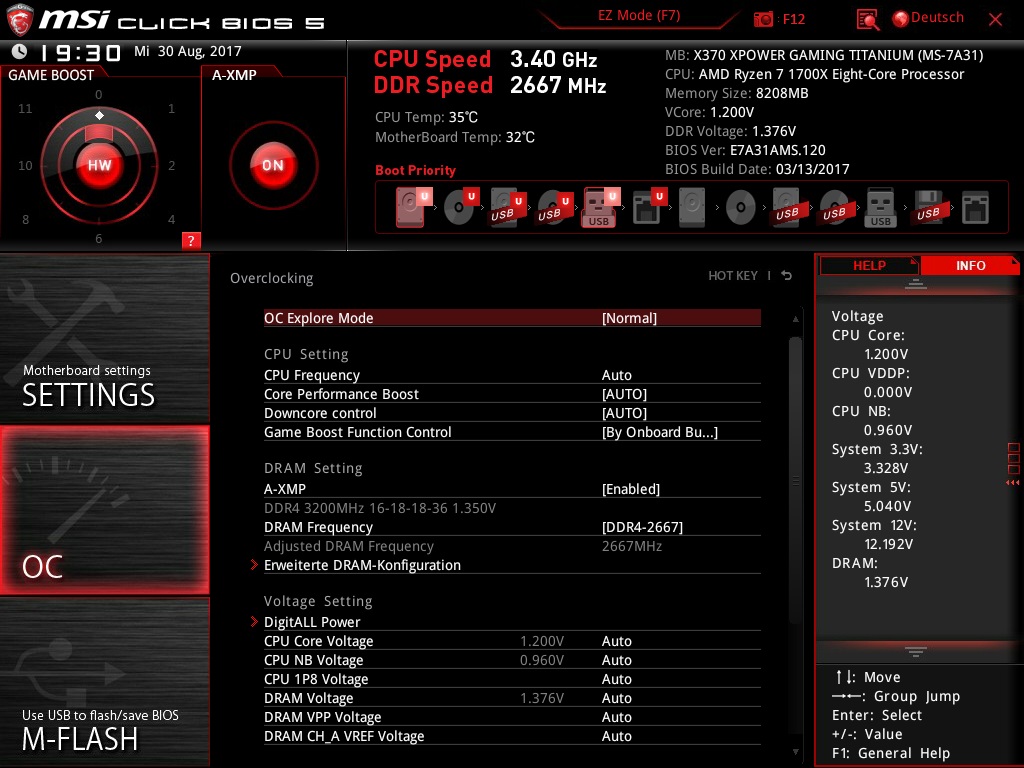

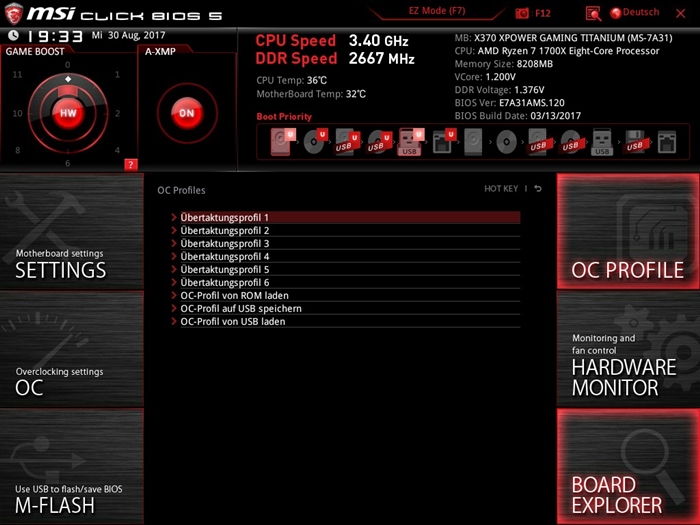

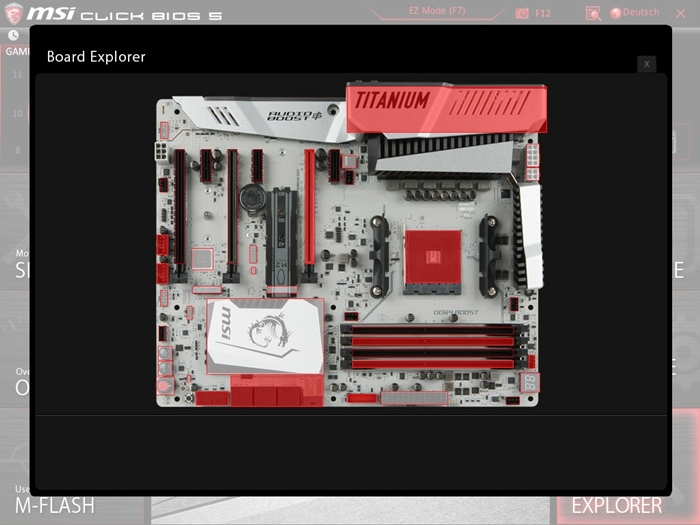

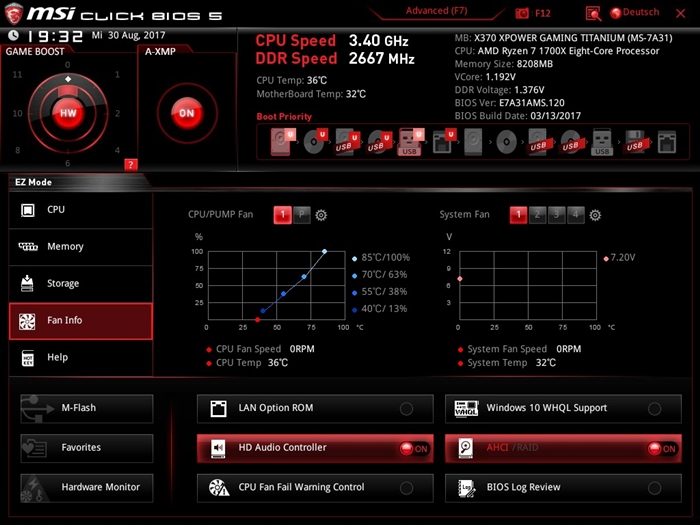

Die Oberfläche des UEFI-BIOS hat sich bei MSI seit einiger Zeit nicht großartig verändert. Rein optisch konnte man es in dieser Form bereits bei MSI Mainboards mit Z87 Chipsatz vorfinden. Noch ähnlicher ist es zum BIOS des Z270 Gaming M5, da die Platinen ähnlich ausgestattet sind und es auch über das sogenannte Click Bios 5 verfügt. Da es sich aber um die erste Platine mit X370 in unserer Redaktion handelt, wollen wir einen Einblick natürlich trotzdem nicht verwehren. Wie man erkennt, ist das BIOS auch hier in sechs Bereiche gegliedert, welche allerdings erst sichtbar werden, wenn man in den experten Modus wechselt. Ohne diesen Wechsel erhält man auch schon eine Reihe von Informationen und auch Einstellmöglichkeiten. Durch den Advanced Mode erhält man die Bereiche Settings, OC, M-Flash, OC-Profile, Hardware-Monitor und Board-Explorer.

Bei den OC Einstellungen kann man viele Änderungen für verschiedene Spannungsbereiche vornehmen. Die Einstellungen für den Speicher sind immer noch relativ überschaubar und fallen deutlich geringer aus, als bei Intel Platinen mit bspw. Z270 Chipsatz. Dies liegt aber eher an der Zickigkeit der Ryzen CPUs, als am Mainboard. Eventuell werden in Zukunft noch ein paar Funktionen via BIOS-Update eingespielt. Getroffene Einstellungen lassen sich in sechs Profilen Speichern und sogar importieren und exportieren.

Der Board Explorer liefert einem auch noch einmal in Bild, an welchen Anschlüssen etwas eingestöpselt ist. Die Lüftersteuerung hat sich auch nicht verändert. Im weniger umfangreichen Modus lassen sich bereits alle Kanäle kontrollieren. Im Hardware Monitor ist die Ansicht noch einmal etwas schöner aufbereitet und man kann noch etwas gezielter Einstellungen treffen.

Benchmarks

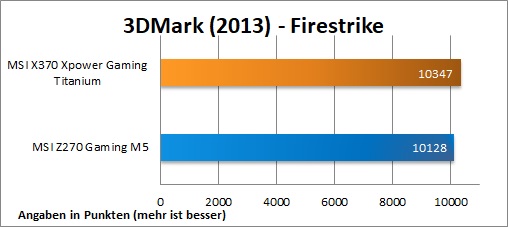

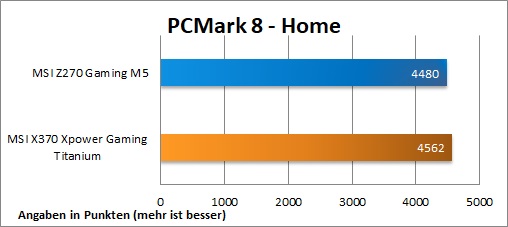

Damit es nicht zu Missverständnissen kommt wollen wir an dieser Stelle noch einmal betonen, dass dies der erste Test eines AMD AM4 Mainboards der Redaktion ist. Das heißt, dass uns bislang keine Vergleichswerte der selben Plattform zur Verfügung stehen. Damit die Diagramme im Folgenden nicht inhaltslos da stehen, haben wir die Ergebnisse unseres letzten Mainboard-Tests, des MSI Z270 Gaming M5, ergänzt. Für einen Vergleich der Mainboards kann man diese nicht heranziehen, da einige Komponenten der Testsystem ausgetauscht wurden. Vor allem spielen der Intel i7-6700K und AMD Ryzen 7 1700X in unterschiedlichen Liegen, wenn es um synthetische Benchmarks geht. Also noch einmal kurz zusammengefasst: Die Werte der beiden aufgeführten Platinen dienen nicht als Vergleich der Mainboards selber, sondern dienen als Richtwert der Leistung der beiden, unterschiedlichen Plattformen. In Kürze wird diese Ergebnissübersicht weiter gepflegt.

3DMark (2013)

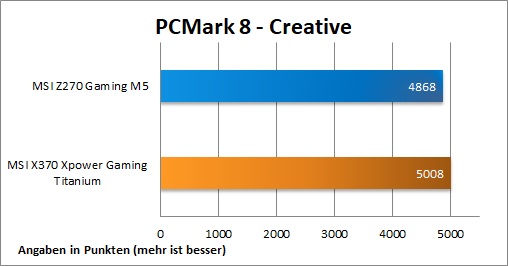

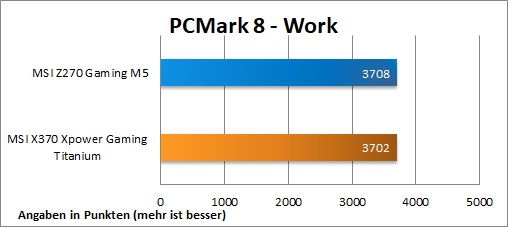

PCMark 8

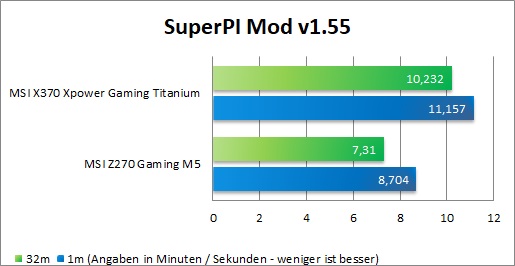

SuperPi Mod

Alternatives Programm SuperPi Mod

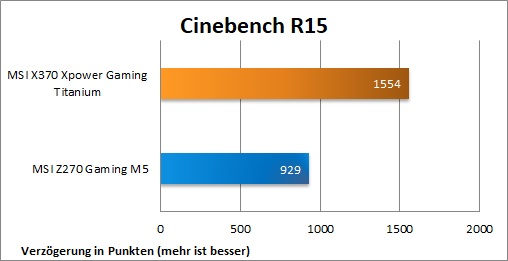

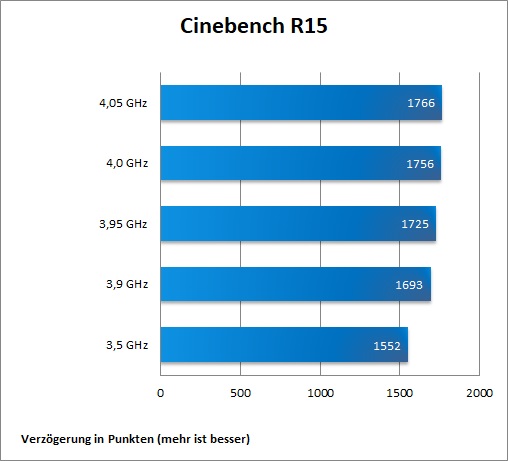

Cinebench R15

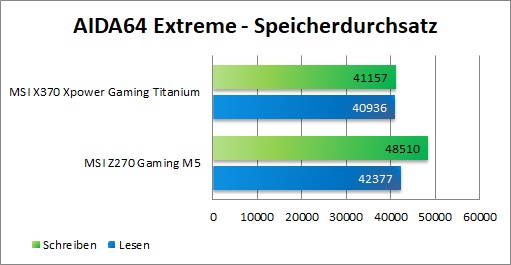

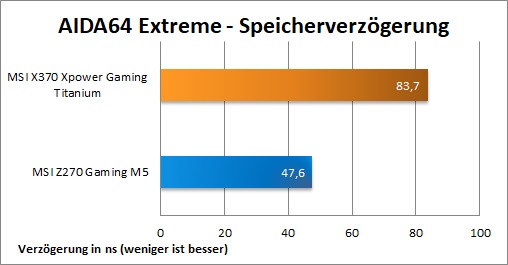

AIDA64 - Speicherdurchsatz / Latency

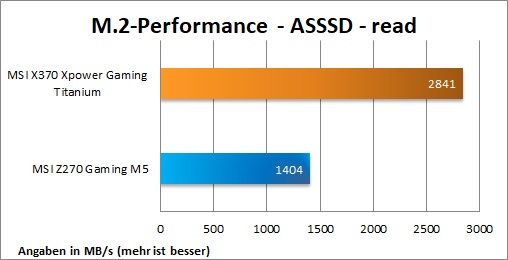

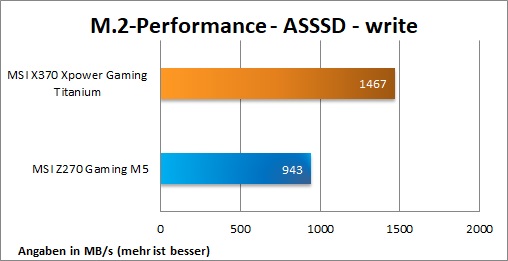

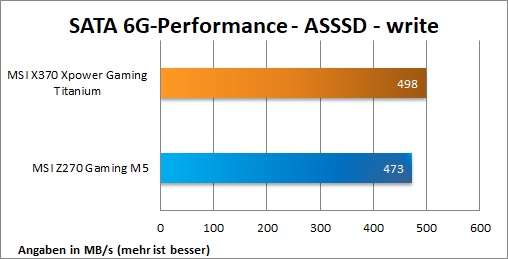

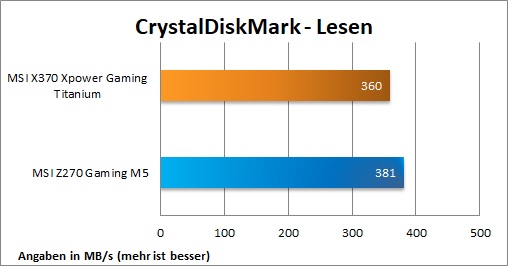

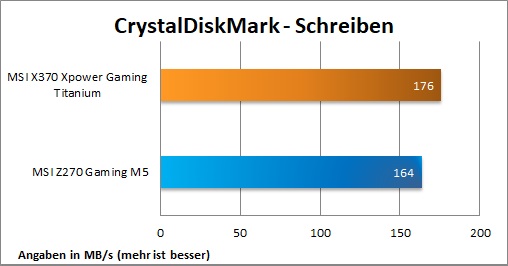

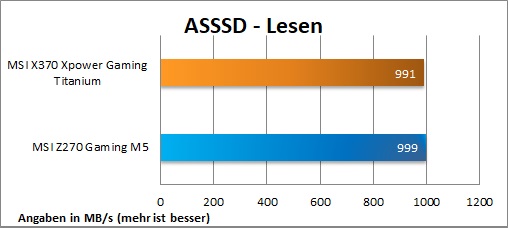

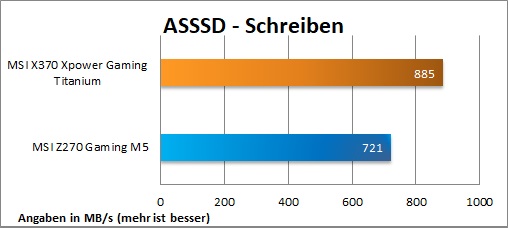

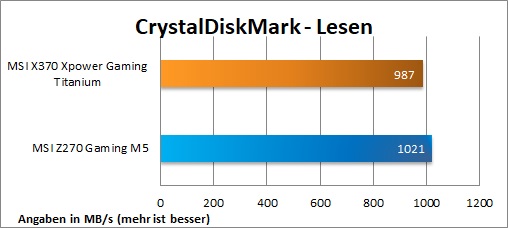

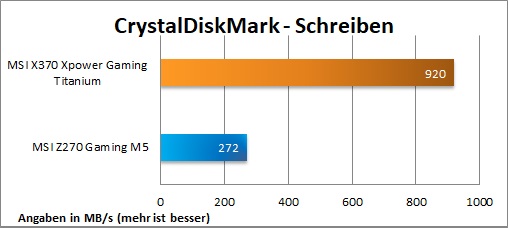

Da wir noch keine direkten Vergleiche auf der AM4 Plattform ziehen können, haben wir auch im folgenden die Messwerte des MSI Z270 Gaming M5 herangezogen. Zumindest bei den Messungen der USB 3.1 Gen1 und Gen2 Anschlüsse machen sie sogar etwas mehr Sinn, da die verwendeten Datenträger hier identisch sind und für deren Leistungswerte hauptsächlich der Chipsatz bzw. die Umsetzung auf dem Mainboard verantworltich ist. Wir erhalten hier also einen Vergleich zwischen der USB-I/O-Leistung der (noch) aktuellsten Intel-Mainstreamplattform und der aktuellsten Mainstreamplattform von AMD. Die zusätzlichen Messwerte des M.2 und SATA Anschlusses dienen lediglich als Einordnung, da hier ein Wechsel der verwendeten Datenträger stattgefunden hat. Um es noch einmal konkret zu nennen: Die bisher genutzte Corsair Neutron XT 480GB wurde durch die Samsung 850 Evo 250GB und die Kingston HyperX Predator 480GB M.2 durch die Samsung 960 Evo 250GB ersetzt. Wir werden natürlich so schnell es geht, weitere Kontrahenten der gleichen Plattform nachlegen, damit man die Leistung tatsächlich besser einschätzen kann.

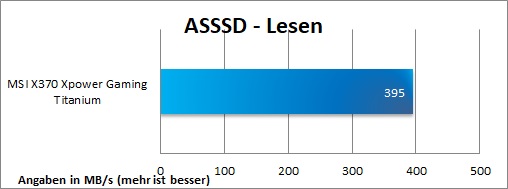

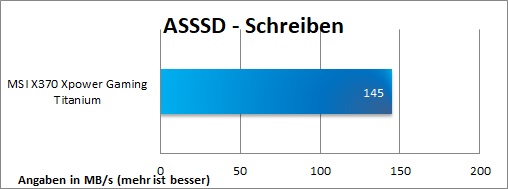

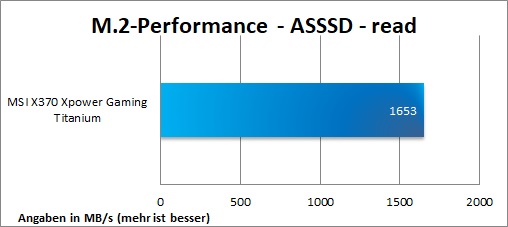

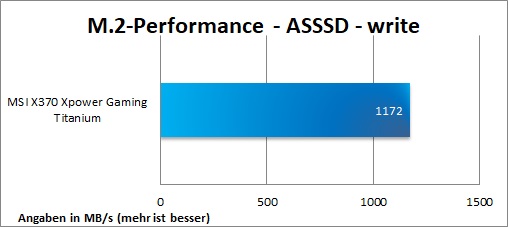

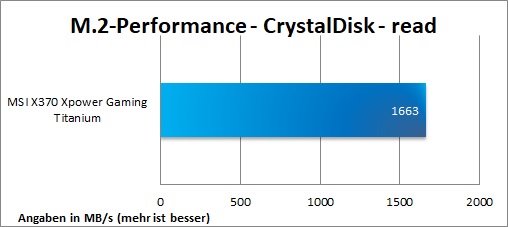

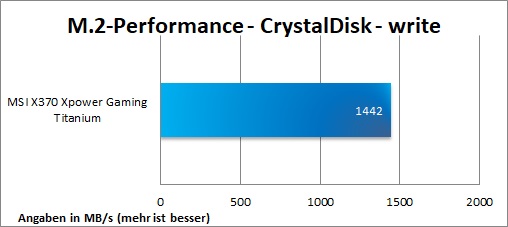

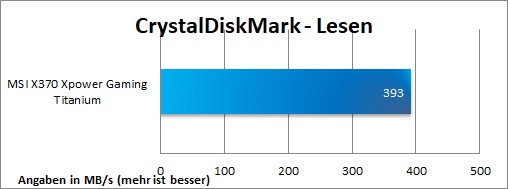

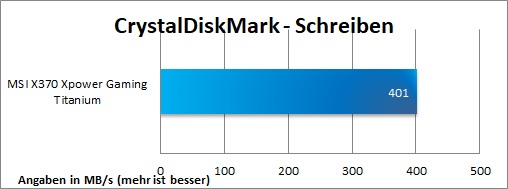

M.2 Performance

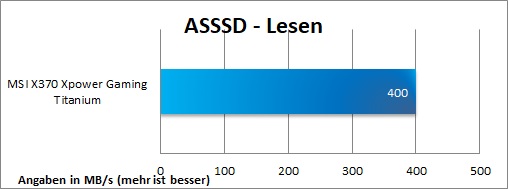

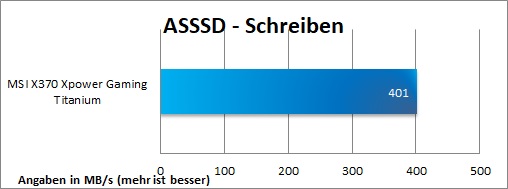

Natürlich soll die Messung der M.2-Schnittstelle nicht fehlen. Die für den Test verwendete Samsung 960 Evo wurde direkt auf der Platine montiert und mit dem "M.2-Shield" versehen. Die M.2-SSD wurde als sekundäres Laufwerk ins System eingebunden. Die Systempartition hatte die genannten Samsung 850 Evo inne. Zunächst folgen die Messwerte des "Turbo-Slots", welcher mit 4 PCIe Lanes direkt an der CPU hängt.

Beginnen wir mit dem AS SSD-Benchmark. Die Ergebnisse liegen, begründet durch den Wechsel der M.2 SSD auf einem extrem hohen Wert. Die versprochenen Werte des Herstellers werden hier beim Lesen und Schreiben kanpp unterboten. Beim CrystalDiskMark sieht die Sache anders aus. Aber nicht negativ, sondern sehr positiv. Denn hier werden die Vorgaben von Samsung von 3200MB/s lesend und 1500MB/s schreibend sogar leicht übertroffen.

Auch die Leistung des zweiten M.2-Slots haben wir uns angeschaut. Da dieser nur mit x2 Lanes (5 Gbit/s) am Chipsatz angebunden ist, lässt sich auch die geringere Performance schnell erklären. Wie man sieht, ist beim Schreiben der Datenträger fast der limitierende Faktor, bei Lesen wird aber beinahe nur die halbe Übertragunsrate zur anderen Schnittstelle erreicht. Da wir diesen Test bislang noch nie durchgeführt haben, sieht man folgend in den AS SSD- und CrystalDiskMark-Diagrammen keine Vergleichswerte.

SATA 6G Performance

Um auch die etwas „angestaubte“ Schnittstelle mit in Betracht zu ziehen, wurde die Samsung 850 Evo, an die SATA-6G-Ports angeschlossen und mittels AS SSD-Benchmark auf Geschwindigkeit geprüft.

USB-3.1-Gen2-Performance (Typ-C Stecker)

Oftmals wird darauf hingewiesen, dass die nochmals schnellere Schnittstelle in Form von Zusatzchips verlötet ist, aber nur selten wird auch die reelle Geschwindigkeit nachgemessen. Im Testbericht zur SanDisk Extreme 900 Portable haben wir umfangreich dokumentiert was notwendig ist, um das volle Leistungsvermögen eines solchen Laufwerks mittels USB-3.1-Schnittstelle abzurufen. Wie auch beim MSI Z270 Gaming M5, wurde auf dem MSI X370 XPower Gaming Titanium ein ASMedia-Chip, hier konkret der ASMedia ASM2142, verbaut. Also sollte auch hier der passende Unterbau vorhanden sein, die USB-3.1-Schnittstelle voll ausfahren und die designierten 10 Gbit in Anspruch nehmen zu können. Um eine Limitierung auszuschließen, haben wir die Corsair Neutron XT des vorherigen Testsystems durch die schneller Samsung 960 Evo ersetzt. Verwendet haben wir den CrystalDiskMark und AS SSD Benchmark.

Die Ergebnisse bestätigen das was sich jeder Anwender wünscht um Daten von intern nach Extern oder umgedreht, transferieren zu können. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis 1 GB/s werden die Testdaten von der externen SSD auf das System geschaufelt (synthetisch gemessen). Allerdings hat unser Wechsel des Systemlaufwerks nicht für den gewünschten Leistungszuwachs gesorgt - was aber an der Performance der SanDisk Extreme 900 begründet ist.

USB-3.1-Gen1-Performance

Mangels eines Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version, welchen wir bislang für diesen Test nutzten, können wir leider noch keine Vergleichswerte anbieten. Wir holen das nach, wenn der Stick eingetroffen ist. Als Alternative haben wir auch hier die SanDisk Extreme 900 Portable angeschlossen. Diese wird hier natürlich deutlich durch den Anschluss limietiert. Man erhält aber somit die maximale Leistung des Ports.

Und hier ist bereits das Update. Der Corsair Voyager GTX (Rev. 2) in der 128GB Version kommt auf der AM4 Plattform auch nicht ganz auf seine versprochene Leistung, ist aber nah dran. Im Vergleich zum MSI Mainboard mit Z270 Chipsatz, ist die Leistung zumindest beim Schreiben leicht gesteigert worden.

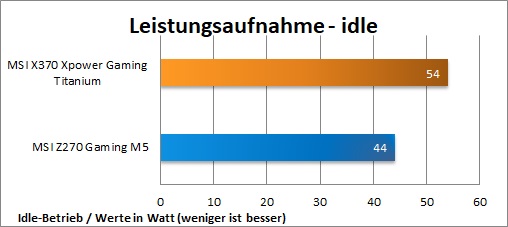

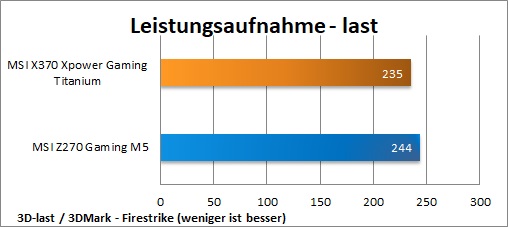

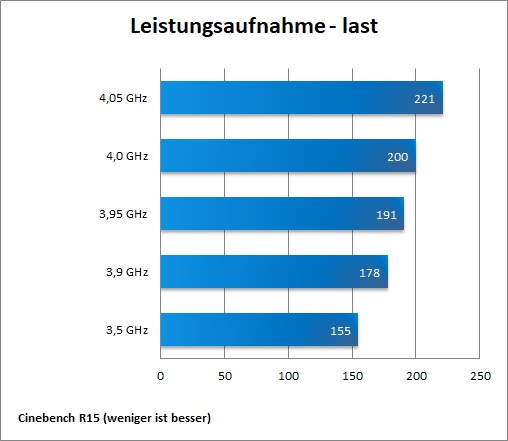

Leistungsaufnahme

Auch bei der Leistungsaufname können wir noch keine Einstufung zwischen verschiedenen Hauplatinen vornehmen. Was man allerdings feststellt, ist, dass sich das gesamte System im Idle etwas mehr Eerngie aufnimmt und dafür im Lastzustand (3D Mark FireStrike) etwas begnügsamer ist. Bedenkt man, dass die CPU des AMD Ryzen Systems doppelt so viel Kerne und Threads vorweist und zudem auch einen höheren Score erreicht, ist das Ergenis aber auch so schon nett zu betrachten.

Overclocking

Hinweis: Erreichte Werte sind nicht allgemeingültig. Mögliche Taktraten und eingestellte Spannungen variieren zwischen CPUs, Mainboards und Netzteilen. Die folgenden Darstellungen sind also nur als Richtwerte zu verstehen. Übertakten geschieht zudem auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für verursachte Schäden.

Mit der Einführung der AMD Ryzen Testplattform wollen wir uns nun auch dem Thema Overclocking widmen. Da alle Prozessoren der Ryzen Architektur einen freien Multiplikator besitzen, ist dies natürlich naheliegend. Was es beim Sockel bzw. speziell bei den AMD R3, R5 und R7 CPUs zu beachten gilt, werden wir demnächst in einem weiteren Artikel klären. Kommen wir also zu den Ergebnissen auf dem MSI X370 XPower Gaming Titanium. Hier gibt es gleich zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man dem Prozessor auf die herkömmliche Weise manuell mehr Takt entlocken oder man nutzt den Gaming Boost. Folglich haben wir die Ergebnisse in zwei Abschnitte unterteilt.

Gaming Boost

Der Gaming Boost ist auch schon von anderen Plattformen bekannt. Es handelt sich dabei um den Drehregler mit dem roten Knopf, welcher sich unten rechts auf der Platine befindet. Auf diesem Mainboard hat er die Stellungen von 0 bis 11, wobei merkwürdigerweise nicht jede Zahl vorhanden ist. Während 0 Serienzustand bedeutet, sind auf jeder weiteren Stufe OC-Einstellung hinterlegt. In folgender Tabelle haben wir die vorhandenen Stellungen noch einmal dargestellt.

| Stufe | AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen 7 1700X | AMD Ryzen 7 1700 |

| 0 | 3,7~4,1GHz | 3,5~3,9GHz | 3,2~3,7GHz |

| 1 | 4,00GHz | 3,80GHz | 3,40GHz |

| 2 | 4,15GHz | 3,95GHz | 3,55GHz |

| 4 | 4,20GHz | 4,00GHz | 3,60GHz |

| 6 | 4,25GHz | 4,05GHz | 3,65GHz |

| 8 | 4,30GHz | 4,10GHz | 3,70GHz |

| 10 | 4,35GHz | 4,15GHz | 3,75GHz |

| 11 | 4,40GHz | 4,20GHz | 3,80GHz |

Wie sich zeigte, sind die AMD 8-Kern CPUs scheinbar selektiert. Das heißt, nur die Modelle, welche einen hohen Takt erreichen, werden als R7 1800X gelabelt usw. Außerdem scheint es sozusagen eine Taktgrenze zu geben, welche ca. bei 4GHz liegt. Es lässt sich also leicht erahnen, dass gerade für den R7 1800X und 1700X der Game Boost nicht all seine Stufen nutzen kann. Beim AMD R7 1700 bspw. könnte das aber ganz anders aussehen. Denn dieser erreicht auch nicht selten die 3,8GHz, was der Stufe 11 entsprechen würde.

Wir haben uns die Stufen mal für unsere CPU angeschaut. Man kann den Game Boost dabei entweder über den Drehregler im ausgeschalteten Zustand wählen oder aber per Software, auch im Betrieb. Da sich jede CPU etwas anders verhält, also abweichende Spannungen benötigt werden um einen Takt stabil zu betreiben, hat uns gerade interessiert, welche Werte MSI hier vorgibt. Folgend sieht man, die Stufen 1 bis 8. Darüber erscheint der zu erreichende Takt schon so derart unwahrscheinlich, dass wir die Stufen nicht weiter beachteten.

| Stufe | Takt [GHz] | Spannung [V] |

| 1 | 3,90 | 1,45 |

| 2 | 3,95 | 1,50 |

| 4 | 4,00 | 1,55 |

| 6 | 4,05 | 1,55 |

| 8 | 4,10 | 1,575 |

In Hinblick auf die von AMD kommunizierten maximale Spannung würden wir höchstens die erste Stufe empfehlen. Denn AMD nennt 1,35V als maximale 24/7 Spannung und 1,45V als absolutes Maximum, wobei hier schon gesagt wird, dass eine verkürzte Lebenszeit eintreten kann. Deshalb haben wir uns direkt der manuellen Übertaktung zugewendet.

Manuelles Übertakten

Wir haben uns also auch angeguckt, was konkret auf dem MSI X370 XPower Gaming Titanium an Takt möglich ist. Nicht unbedingt, weil wir höhere Werte erreichen wollten als mit Game Boost (was auch sehr unwahrscheinlich wäre), sondern weil wir ausloten wollten, welche Spannungen tatsächlich nötig sind.

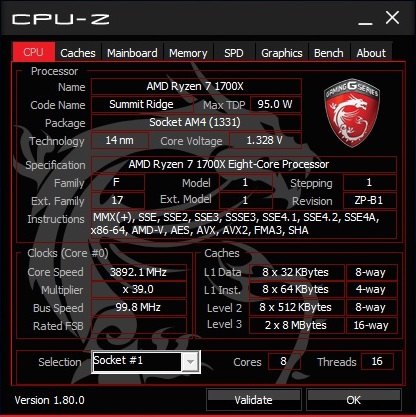

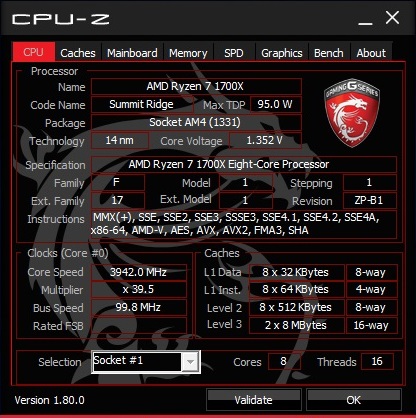

Auf dem MSI X370 XPower Gaming Titanium ließen sich folgende Ergebnisse erreichen. Es handelt sich jeweils um den einen stabilen Takt mit der geringstmöglichen Spannung. Dabei könnte man auf Grund der anliegenden Spannung die folgenden beiden Werte als Alltags-OC betrachtet werden. Im Bios wurden für 3,9GHz 1,325V und für 3,95GHz 1,35V angelegt. CPU-Z weicht hier leicht ab.

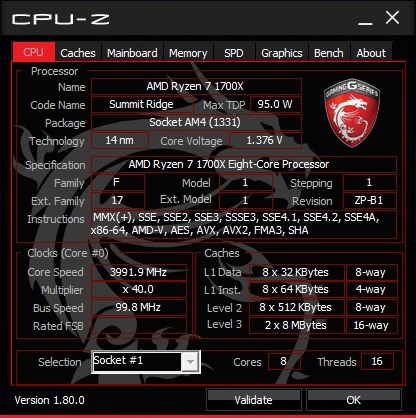

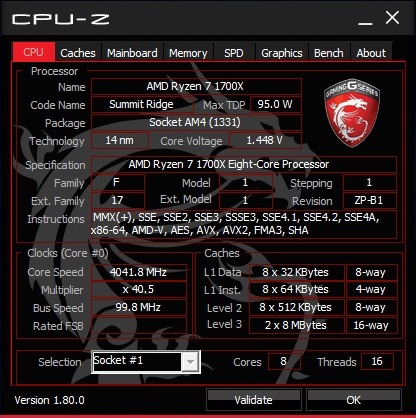

Überschreitet man die von AMD empfohlene maximal Spannung von 1,35V, sind bei unserer CPU noch ein paar mehr Megahertz möglich. Auch weicht die eingestellte Spannung wieder leicht ab. Mehr als 1,45V wollten wir dem Prozessor jedoch nicht zumuten. Daher lag die Taktgrenze auf dem MSI X370 XPower Gaming Titanium bei 4,05GHz.

Auswirkungen bei der Leistung und Verbrauch

Mit dem maximalen Takt haben wir noch einmal Cinebench R15 durchlaufen lassen, um zu gucken wie sich der Takt auf die Leistung der CPU auswirkt. Gerade der Multiscore profitiert deutlich, da die CPU nicht auf 3,5GHz zurückfällt, sondern den höheren Takt hält.

Da eine höhere Spannung und ein höherer Takt auch in einer gesteigerten Leistungsaufnahme mündet, hier die passenden Werte zum Verlgeichen.

Fazit

Ein Fazit zu ziehen, wenn man keinen Vergleich hat, fällt etwas schwer. Aber wir wollen trotzdem zusammenfassen was uns gut und was uns eher nicht so gut gefallen hat. Den Anfang macht das Design. Hier punktet das silberne X370 XPower Gaming Titanium auf ganzer Linie. Nicht nur, weil es mit der Beschichtung ein Alleinstellungsmerkmal unter den AM4 Brettern hat, sondern, weil es einfach gut aussieht. Den Schritt weg vom schwarz-roten Einheitsbrei heißen wir gerne willkommen. Zusammen mit der dezenten weißen Beleuchtung und den schwarzen Kühlern ergibt sich ein edles Gesamtbild. Die StealArmor Features tragen auch noch dazu bei, auch wenn ihr eigentlich Zweck wo anders liegen soll. Auch die Anordnung der Platine bzw. der Anschlüsse ist gut gelungen. Einzig die Spannungsmesspunkte hätten eine zugänglichere Position am Rand erhalten können. Apropos Anschlüsse – hier bleiben eigentlich keine Wünsche unerfüllt. Die schnellen USB-Ports und die vielen Konnektoren für Datenträger dürften für jedes Mainstream System ausreichend sein. Auch die Lüfteranschlüsse sind ausreichend vorhanden und per Software oder Bios gut steuerbar. Allerdings hätte MSI dem Brett auch einen Temperaturfühler-Header spendieren können, da man ja auch einen Pumpen-Anschluss integriert hat.

Die Spannungsversorgung des Mainboards scheint auch gut gelungen. Zumindest konnten wir sie auch mit starkem bzw. maximalen OC des Prozessors nicht ins Schwitzen bringen. Eigentlich ist aktuell nur das AsRock Taichi und Fatal1ty X370 Professional Gaming mit sechs Phasen plus sechs Dopplern und das ASUS ROG Crosshair VI Extreme mit vier Phasen und vier Dopplern noch stärker aufgestellt. Die OC-Eigenschaften des X370 XPower Gaming Titanium sind, ohne einen Vergleich heranzuziehen, sehr gut. Der Game Boost ermöglicht es sogar Laien die CPU zu übertakten, wobei die Stufen etwas hoch gegriffen scheinen und daher Frust aufkommen könnte, wenn die Stufe 7 nicht stabil bzw. gar nicht läuft. Positv ist auch anzumerken, dass unser Dual-Rank Speicher auf anhieb mit 2667MHz betrieben werden konnte und damit AMDs Vorgaben leicht übertroffen werden.

Was uns nicht gut gefällt ist die Umsetzung des RGB Mystic Light (Sync). Dass die Platine selber keine RGB LEDs verbaut hat, ist okay, aber dass man in der Software per Header angeschlossene RGB-Hardware lediglich in sieben voreingestellten Farben einstellen kann, ist etwas schwach. Über diese Schwäche können auch die Effekte nicht hinweghelfen. Externe Steuerungen wie die von Cooler Master nutzen hier wesentlich effektiver den Vorteil von RGB-LEDs. Andere Hersteller, wie Gigabyte, sind hier auch schon einen Schritt weiter.

Was uns auch etwas sauer aufstößt, ist der Preis. Denn das Mainboard ist zwar wirklich gut bestückt, aber hätte bei dem Preis auch gerne WLAN enthalten dürfen. Denn aktuell ist nur das ASUS ROG Crosshair VI Extreme noch teurer. Außerdem ist es rund 100€ teurer als das ähnlich ausgestattete MSI X370 Gaming Carbon. Man kann auch sagen, dass die direkten Kontrahenten der Konkurrenz ca. 50€ günstiger sind. Da wir noch keinen Vergleich in der Redaktion haben, bleiben wir mit der Nennung von Alternativen zunächst etwas zurückhaltend bzw. wollen diesen Punkt noch nicht so stark gewichten. Denn ob die anderen Platinen es überhaupt mit dem MSI X370 XPower Gaming Titanium aufnehmen können, bleibt abzuwarten. Denn insgesamt ist das Mainboard ein Top-Produkt mit dem farblichen Alleinstellungsmerkmal. Auf Grund dessen wohl der eine oder andere auf gewisse Features verzichten kann. Erhätllich ist die Platine u.a. bei Amazon.

MSI X370 XPower Gaming Titanium | ||

| Mainboard Testberichte | Hersteller-Homepage | Bei Amazon kaufen |

| Pro | Contra |  |

+ einzigartige Optik (X370) | - im direkten Vergleich hoher Preis | |

Weitere interessante Testberichte:

▪ Preview: Asus X399 ROG Zenith Extreme

▪Test: MSI X99A XPOWER GAMING Titanium

▪ Test: MSI Z170I Gaming Pro AC

▪ Test: Gigabyte Z170X-Gaming 7

▪ Test: ASUS Maximus VIII Gene