Relativ ruhig geworden ist es um Intels High-End Sockel, Sandy Bridge-E. Doch dies kein kein Grund sein die Füße hochzulegen. Aus diesem Grund haben wir ein weiteres Sockel 2011 Mainboard auf den Benchtable geschnallt und deren Fähigkeiten überprüft. Das Gigabyte X79-UD3 gilt als Einstiegsmodell in den High-End Sektor. Ob es unter diesem Aspekt auch bei der Leistung und den Features Einbußen gegeben hat, klären wir in dem nachfolgenden Artikel. Viel Spaß beim Lesen.

Relativ ruhig geworden ist es um Intels High-End Sockel, Sandy Bridge-E. Doch dies kein kein Grund sein die Füße hochzulegen. Aus diesem Grund haben wir ein weiteres Sockel 2011 Mainboard auf den Benchtable geschnallt und deren Fähigkeiten überprüft. Das Gigabyte X79-UD3 gilt als Einstiegsmodell in den High-End Sektor. Ob es unter diesem Aspekt auch bei der Leistung und den Features Einbußen gegeben hat, klären wir in dem nachfolgenden Artikel. Viel Spaß beim Lesen.

Wir bedanken uns bei Gigabyte für das zur Verfügung gestellte Testmuster.

Lieferumfang

Im neuen Gewand werden die X79-Mainboards inzwischen ausgeliefert. Ein schicker weißer Karton bildet die äußere Schutzhülle um das empfindliche Stück Silicium. Im Karton findet sich nichts Außergewöhnliches wieder. Neben dem Mainboard liegt noch ein Handbuch, vier SATA Kabel, SLI- und Crossfire-Brücken, eine Treiber DVD und eine Backpanel Blende bei.

Technische Daten *klicken zum Anzeigen*

| Prozessor |

|

| Chipsatz |

|

| Arbeitsspeicher |

|

| Audio |

|

| LAN |

|

| Erweiterungssteckplätze |

|

| Multi-Graphics Technology |

|

| IDE ATA | Chipset:

|

| USB | Chipset:

|

| IEEE 1394 | VIA VT6308 chip:

|

| Interne I/O Anschlüsse |

|

| Rückseite I/O Panel |

|

| I/O |

|

| H/W Überwachung |

|

| BIOS |

|

| Einzigartige Funktionen |

|

| Form Factor |

|

Impressionen

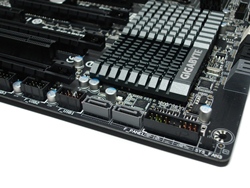

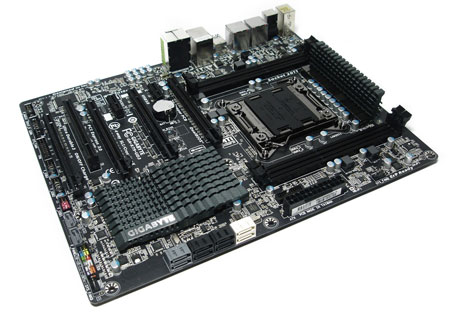

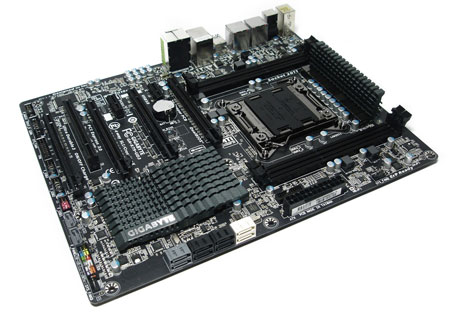

Deutlich zu erkennen ist, dass Gigabyte von Generation zu Generation auf immer mehr Farbe verzichtet hat. So kommt das vorliegende X79-UD3 in kompletten schwarz-grau daher. Geprägt wird das Layout von den beiden Kühlelementen auf dem Chipsatz und den MOSFETs. Ausgestattet mit allem Notwendigen, will das Mainboard sicher aber keine Budget-Ausführung sein. Insgesamt zieren zehn SATA-Ports das interne Anschlussbild. Zwei davon kommen wieder mit 6 Gbit/s-Unterstützung daher. Auf etwaige Overclocking-Button wurde beim UD3 allerdings verzichtet.

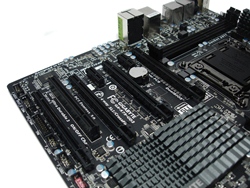

Auf dem X79-Chipsatz prangt ein großer Kühlblock, welcher nicht wie sonst üblich aus Plastik ist, sondern aus Aluminium ist. Für die Anbindung der Grafikkarten stehen gleich vier PCIe-Slots zur Verfügung. Jedoch werden nicht alle mit der voller Bandbreite angesprochen. Ein Slot wird mit "vollständiger" PCIe 3.0 x16 Anbindung deklariert. Dem zur Folge stehen drei weitere noch aus, welche wiederum elektrisch mit angebunden werden und somit mit halber Bandbreite fungieren. Dazwischen hat der Hersteller noch zwei PCIe x1 und einen PCI-Anschluss platziert.

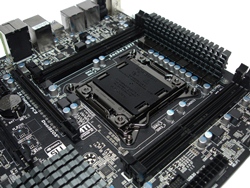

Das X79-UD3 bietet ansonsten wenig spektakuläres, was auch wirklich nennbar ist. Das Interessanteste ist da schon eher der sehr schicke, schwarz eloxierte Sockel aus dem Hause Foxconn. Rechts und links daneben liegen die insgesamt vier RAM-Bänke. Die Stromversorgung für den Prozessor wurde oberhalb des MOSFET-Kühlers platziert. Hier hätte sicher auch eine günstig gelegene Position gewählt werden können. Am Backpanel findet sich eine große Anschlussvielfalt wieder, die so gut wie jeden Bedarf decken sollte.

Dreht man das Mainboard, wird man mit Freude feststellen, dass die beiden Kühlkörper fest auf der Platine verschraubt worden sind und so mehr Anpressdruck produzieren können, was durchaus auch in besseren Kühlwerten müden kann. Auf der nachfolgenden Seite gehen wir näher auf den Chipsatz ein und schauen uns die Herstellerspezifikationen dazu an.

X79 Chipsatz im Detail

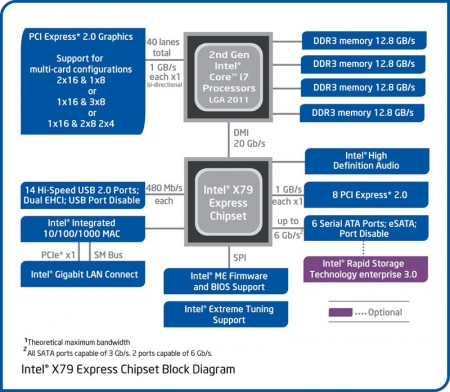

Wie bereits eine Seite zuvor angesprochen, unterstützt der Speichercontroller erstmals eine Quad (4) Channel Anbindung, was zur Folge hat, dass vier identische Speichermodule betrieben werden können. Dabei wird eine maximale Bandbreite von 51,2 GB/s (12,8 GB/s je Modul) erreicht. Der Prozessor kommuniziert dabei mit dem Chipsatz via DMI-Interface mit einer maximalen Bandbreite von 20 GB/s.

Der X79-Chipsatz dient wiederum als Bindeglied zwischen PCI-Express-Lanes, HD-Audio, LAN- und USB-Ports sowie den SATA-Schnittstellen. Bescheiden fällt auch mal wieder der interne Anschlusssupport aus. Gerade mal zwei SATA III Anschlüsse stellt der Chipsatz bereit. Ein weiteres Armutszeugnis stellt immer noch die fehlende native, USB 3.0 Unterstützung dar. An dieser Stelle müssen mal wieder die Boardpartner „aushelfen“ und mit Zusatzchips den Support von USB 3.0 gewährleisten. Für einen Multi-GPU-Betrieb stehen insgesamt 40 Lanes zur Verfügung.

Eigentlich ist man im Vorfeld davon ausgegangen, dass all die oben angesprochenen „Mängel“, also native USB 3.0 Unterstützung und PCI-Express 3.0 mit im Chipsatz integrieren würde. PCI-Express 3.0 würde unter anderem dann zum Tragen kommen, wenn man einem Massenspeicher mehr Bandbreite zur Verfügung stellen möchte und dieser die Daten an die CPU weiterleitet. Auf Grund von technischen Problemen hat Intel wohl auf dieses „Feature“ im Heim-Segment komplett verzichtet.

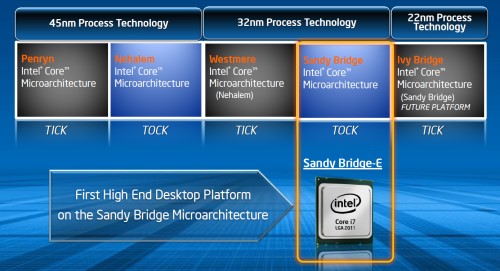

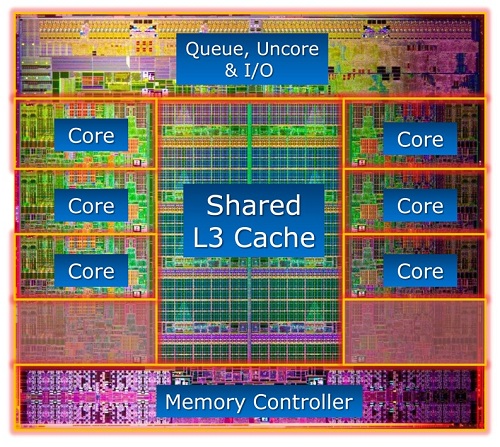

Architektur des Prozessors

Da sich Sandy Bridge-Extreme noch im „Tock“ von Intels „Tick-Tock“ Verfahren bindet, basiert die Prozessorstruktur im Grunde genommen auf die des Sandy Bridge. Soll also heißen, dass Sandy Bridge-Extreme ebenfalls noch im 32nm Prozess gefertigt wird. Die kleinere 22nm Struktur namens Ivy Bridge, so wird vermutet, soll am Ende des ersten Quartals 2012 präsentiert werden. Unter anderem soll diese PCIe 3.0 bieten, welches Interface beim Sandy Bridge-E nur bedingt implementiert wurde. Dazu aber später nochmals mehr.

Erfreulich hingegen ist die Quad-Channel Anbindung, welche für enormen Schub bei den Durchsatzraten sorgen soll. So können pro Kanal bis zu 12,5 GB/s und insgesamt ein Datenvolumen von 50 GB/s transferiert werden. Jedoch muss beachtet werden, dass der Arbeitsspeicher mit einem Takt von 1600 MHz betrieben wird, was nicht unbedingt die Leistungsspitze darstellt.

Da Intel geht bekannter Maßen sehr vorsichtig mit den Angaben bezüglich der maximalen Taktraten des Speichers um. Unter Beachtung einiger Details wird den RAM-DIMMs eine Freigabe von bis zu 2400 MHz erteilt. Diese Frequenz kann nur erreicht werden kann, wenn lediglich zwei RAM-Kanäle angesprochen bzw. nur zwei Module eingesteckt worden sind. Auch hier gilt, desto mehr Module auf dem Mainboard verbaut werden, umso schwieriger wird es, diese mit hohen Taktraten zu betreiben. Umso erfreulicher ist es aber, dass sehr viele Mainboard-Hersteller ihre Platine mit teils bis zu acht RAM-Bänken ausstatten und so theoretisch Maximalkonfigurationen möglich sind, bis das Betriebssystem den Dienst verweigert.

Doch schauen wir uns einmal den Die-Shot von Intels neuestem Leistungskönig. Deutlich zu sehen sind unter anderem die sechs Prozessorkerne, der riesige 15 MB umfassende L3-Cache sowie der mit in der in der CPU integrierte Memory Controller. Interessant an dieser Stelle sind die ausgegrauten Bereiche, die sich Intel als Backdoor offen hält, um spätere Octa-Core-Prozessoren nachschieben zu können.

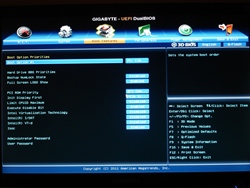

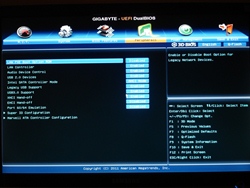

Das Bios im Detail

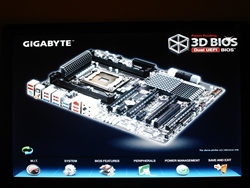

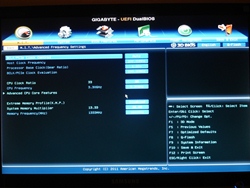

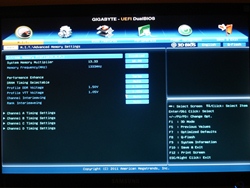

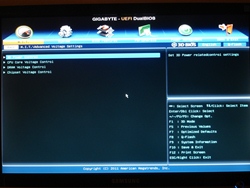

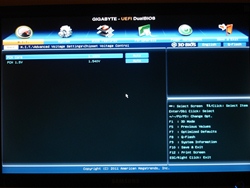

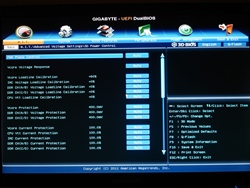

Selbstverständlich muss sich das Gigabyte X79-UD3 auch einen Blick in das Bios gefallen lassen. Natürlich war man im Vorfeld gespannt, was dieses an Einstellungsmöglichkeiten bereitstellt. Gigabyte kommt mit der X79-Reihe erstmals mit einem grafisch aufgepeppten UEFI Bios daher. Ein nett animiertes 3D-Bild ziert das Hauptmenü des Bios. Im Vergleich zu früheren Bios-Versionen wurden zwar massiv an der Optik geschraubt, jedoch aber inhaltliche Details unverändert gelassen. Schon vorher bekannte Menüpunkte wurden nicht umbenannt, jedoch aber teilweise an anderen Stellen im Bios platziert.

Der grundlegende Aufbau ist aber unverändert geblieben. So existiert weiterhin das „M.I.T.“ Hier werden alle Settings angepasst, die zum Beispiel für das Übertakten von Nöten sind. Es wurde kaum eine Einstellungsmöglichkeit außen vor gelassen. Von der CPU bis zum PCIe-Slot können sämtliche Taktfrequenzen sowie Spannungen frei variiert werden. Dazu zählen auch die einzelnen Timings der RAMs.

In der Registerkarte „System“ werden die Einstellungen vorgenommen, die die Systemeinstellungen der Datenträger betreffen. Unter anderem die Boot-Reihenfolge verfügbaren Geräte. Ein ausführlicher Hardware-Monitor gibt Aufschluss über alle im System befindlichen Komponenten und deren Temperatur. Des Weiteren können die am Mainboard angeschlossenen Lüfter reguliert werden. Eine Systempasswortvergabe ist - wie bei fast jedem aktuellen Mainboard - auch beim Gigabyte UD3 ohne weiteres möglich.

Ein weiteres nettes Feature ist „Q-Flash“. Das aktuelle Bios kann mit einem USB-Stick auf eine neue Version aktualisiert werden. Die bestehende Version kann vorher auf selbigem Medium gesichert werden. Gigabyte ermöglicht es, bis zu acht Einstellungen als Profile auf dem Bios-Chip abzuspeichern. Was jedoch während des Betriebes auffällt, ist die relativ große Latenzzeit, die von der Eingabe an der Tastatur bis zur Umsetzung im Bios erfolgt. Laut Gigabyte hängt dies mit der aufwändigen, grafischen Gestaltung zusammen. Für die kommende Z77-Generation hat der Hersteller schon Abhilfe bzw. Verbesserungen in Aussicht gestellt.

Weitere Screenshots *klicken zum Anzeigen*

Praxistest / Kühlung

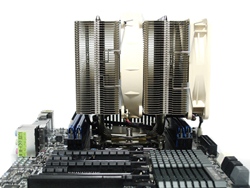

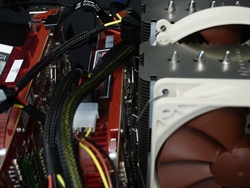

Zum Einsatz kam unsere Testplattform, welches in Form eines offenen Aufbaus realisiert und durch die entsprechenden X79-Komponenten ergänzt wurde. Wie bereits schon angesprochen, wird vor jedem Test das Betriebssystem frisch installiert, so dass es bei den Benchmarks sowie Temperaturwerten zu keinen Ergebnisverfälschungen kommen kann. Die Leistung eines CPU-Kühlers kann durch mehrere Umstände positiv oder negativ beeinflusst werden. Dazu zählt unter anderem auch ein Luftstrom, der durch zusätzliche Lüfter in einem Gehäuse erzeugt wird. Da aber jedes Gehäuse anders ist, bietet diese keine nennbare Vergleichsreferenz. Hinzukommen auch noch die Anordnung der einzelnen Kühlkomponenten und der angesprochene Luftstrom-Netzteil- und Gehäuselüfter.

| Intel X79 Sockel 2011 Testsystem | ||

| Prozessor: | Intel Core i7-3960X ES | |

| Mainboard: | Gigabyte X79-UD3 | |

| Kühlung: | Noctua NH-D14 | |

| HDD: | Western Digital WD5003ABYX Enterprise | |

| SSD: | Kingston HyperX SSD 240GB | |

| RAM: | 4x4GB Kingston HyperX Genesis @ 1600MHz | |

| Netzteil: | Seasonix X-560 | |

| Grafikkarte: | ATi X300 / (2x) HD4870 | |

| Betriebssystem: | Windows 7 x64 | |

| Grafiktreiber: | CCC 11.11 | |

Die CPU wurde mit einem Multiplikator von 33x, also 33 x 100MHz = 3300MHz, bei einer Spannung von 1,250V betrieben. Dem zur Folge wurde der Prozessor mit seiner „Ab-Werk-Leistung“ betrieben. Die anliegende Spannung wurde nicht angepasst und blieb unverändert. Der Arbeitsspeicherlief wurde mit einem Takt von 1600MHz bei 9-9-9-27 1T und 1,65V betrieben. Als Grafikkarte kamen für die Crossfire Tests dann zwei AMD HD4870 zum Einsatz. Alle Karten liefen mit Standardspannungen sowie Taktraten.

Montage des Kühlers

Als Kühlkörper kam der bereits beim Biostar TPower X79 verwendete und bereits von uns getestete, Noctua NH-D14, zum Einsatz. Die Montage als solche verursachte keinerlei Probleme und lief absolut reibungslos ab. Jedoch muss dafür ein spezielles Sockel-Montagekit nachgeordert werden, welches uns Noctua, neben dem Kühler, erfreundlicher Weise zur Verfügung stellte. Wie weiter oben in der Übersicht des Testsystem zu sehen, ist das komplett zusammengebaute System als sehr wuchtig und „vollgestopft“ zu betrachten.

Schön auf den Bildern zu sehen, dass der erste PCIe x16 Slot relativ nah am Sockel gesetzt wurde, so dass eine Montage der Grafikkarte nur bedingt möglich ist. Wir haben den Pixelbeschleuniger ein Stück nach vorn gebogen um dies zu ermöglichen. Dies soll aber kein K.O.-Kriterium für das Mainboard sein, vielmehr sollte die Kombination aus X79-UD3 und dem Noctua NH-D14 vor einem potentiellen Kauf genauer betrachtet werden.

Kühlung

Im Vergleich zur Konkurrenz, setzt Gigabyte auf recht kompakte aber durchaus massive Kühlelemente. Des Weiteren kommt dem Mainboard zu Gute, dass kein nerviger Lüfter auf dem Chipsatzkühler Platz gefunden hat. Eine Heatpipe verbindet den MOSFET- und den Chipsatzkühler. Beide Kühlkörper sind fest mit dem Mainboard verschraubt worden, so dass der Anpresdruck durchaus nochmal erhöht wird. Der Kühler der Spannungsversorgung ist recht massiv und keine Kunsstoff-verzierte-Optikhascherei. Darunter sind schön die einzelnen MOSFETs zu erkennen, welche oberhalb des CPU-Sockels platziert wurden.

Weiter geht es mit dem Overclocking des Mainboards sowie der Leistungsaufnahme im laufenden Betrieb.

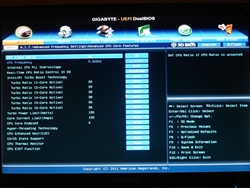

Overclocking

Selbstverständlich wollen wir auch die Übertaktbarkeit und die Funktionen des Gigabyte X79-UD3 auf die Probe stellen. Das Mainboard bietet dazu sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die sich zu den designierten X79-High-End Platinen aus dem Hause Gigabyte nicht wirklich unterscheiden. Wer schon vorher mit Gigabyte Mainboards „gearbeitet“ hat, dem wird der Umgang im neu strukturierten UEFI-Bios relativ einfach von der Hand gehen.

Das Funktionsprinzip bleibt weitestgehend gleich gegenüber dem Sockel 1155. Eine Anhebung des Basistakts (Baseclockrate – ausgehend von 100MHz) ist ebenfalls nur marginal möglich. Gute Mainboards bzw. Prozessoren erreichen hier gerade einmal 107MHz bis 110MHz. Neu allerdings ist aber, dass Intel eine Zusatzpunkt mit in die Plattform integriert hat. Die sogenannte „Reference Clock Ratio“ oder „Gear“ ermöglicht es mit entsprechenden Profilen, den Prozessor spielend leicht zu übertakten. Die Profile können jeweils auf 1.25 oder auf 1.67 gesetzt werden. Der Basistakt (Baseclockrate) wird dabei automatisch von 100MHz auf 125MHz bzw. 167MHz angehoben. Entsprechend der Profileinstellungen werden auch automatisch die Taktraten des Arbeitsspeichers noch oben hin angepasst. So würde ein Setting gemäß eines "Gears" von 125MHz aussehen: 125MHz BCLK x 38 (x) = 4750MHz).

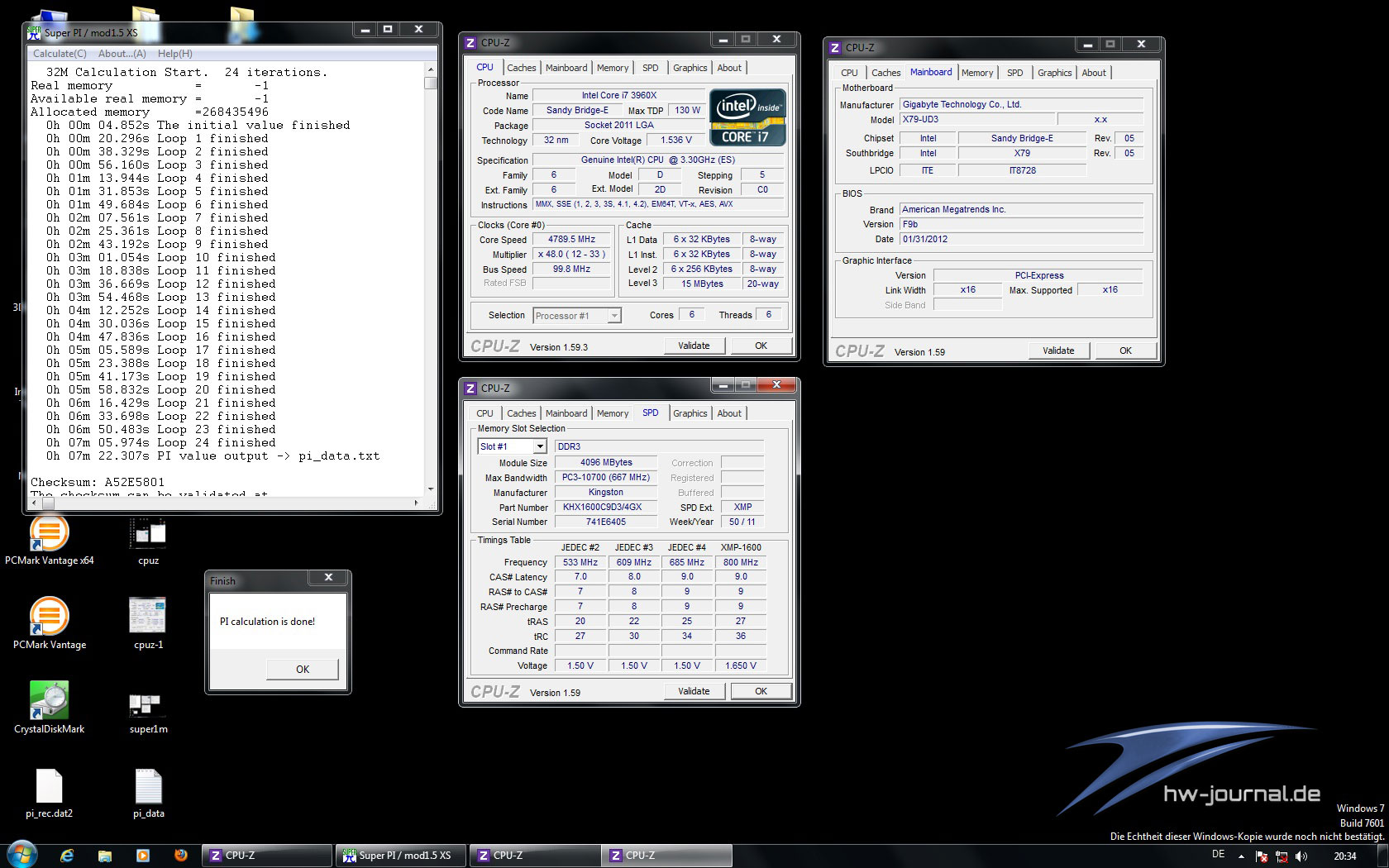

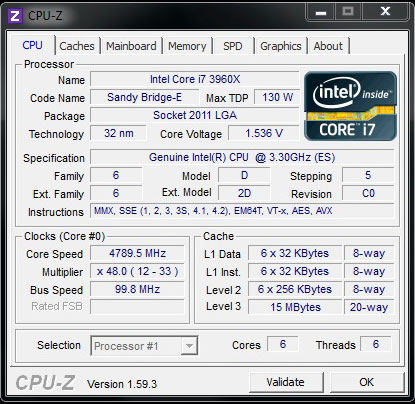

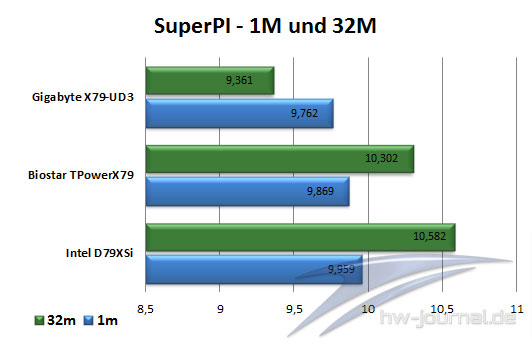

99.8MHz (BCLK) x 48 (Multiplikator) = 4789 MHz bei 1,536V

Mit Skepsis gingen wir wieder in die Tests. Bereits beim Biostar TPower X79 zeigte, dass die von Intel stammenden Engeneering Samples (Core i7-3960X – zum Testbericht) sehr früh die leistungsmäßige Obergrenze erreichen. Des Weiteren benötigen diese unter Umständen auch wesentlich mehr Betriebsspannung. Auch bei diesem Male ließ sich zwar ein marginal besseres, aber insgesamt gesehen, ein eher durchschnittliches Ergebnis erzielen. Mit einem fixierten BCLK von 100MHz und einem angehobenen Multiplikator von 48x konnte ein maximaler und stabiler SuperPi 32m-Wert von 4789 MHz bei 1,536 V erreicht werden. Das Auslesen von falschen Indexwerten des Mainboards, konnten wir an dieser Stelle nicht nachvollziehen. Dem zur Folge zeigte die Software (mehr oder weniger) korrekte Spannungswerte an. Der erreichte Wert wird jedoch mit sehr hoher Betriebsspannung erkauft, die keineswegs für den Alltagsgebrauch zu empfehlen ist.

SuperPI 1m

SuperPI 32m

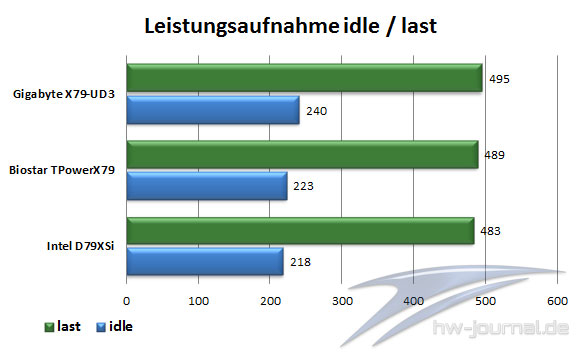

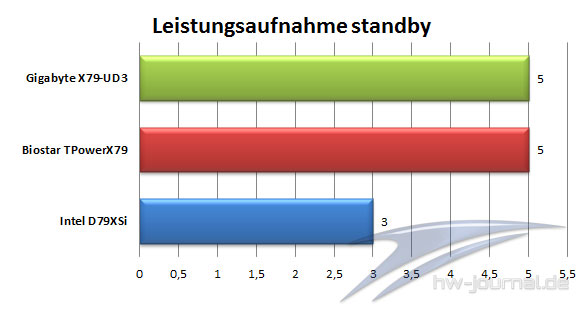

Leistungsaufnahme

Die ermittelten Werte beziehen sich auf das gesamte Testsystem. Wir haben dabei den Stock-Zustand, also so wie der Kunde die neuen Komponenten verbaut, getestet und die Verbrauchsdaten ermittelt. Es wurde ein Testparcours bestehend aus Prime95, Coredamage, 3DMark Vantage 1.0.1 verwendet und die fünf "Aufnahmespitzen" protokolliert. Die Werte wurden mit einem Voltcraft 3000 direkt an der Steckdose abgelesen. Je nach Mainboard können diese Ergebnisse stark variieren, da jeder Hersteller andere Komponenten verbaut kann.

Auf der nachfolgenden Seite geht es weiter mit dem Benchmarks.

Benchmarks

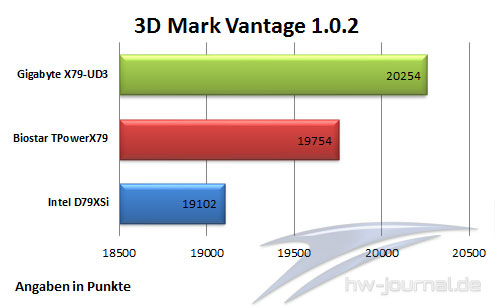

3DMark Vantage

Der aktuelle Benchmark Futuremark 3DMark Vantage benötigt DX10 und läuft nur unter Windows Vista und Windows 7. Dank der umfangreichen Tests werden Mehrkernprozessoren und Multi-GPU-Systeme unterstützt. Ob das Service Pack 2 bei Vista installiert ist oder nicht, macht in der Praxis keinen Unterschied. Der synthetische Benchmark beinhaltet zwei GPU-Tests sowie zwei CPU-Tests sowie "Physikberechnungen". Weitere Details zu diesem Programm gibt es bei Futuremark.

PCMark Vantage

Der Nachfolger des beliebten PCMark 2005, testet das System in insgesamt acht Disziplinen. Der Benchmark unterstützt ausschließlich Betriebssysteme ab Windows Vista. Insgesamt ein sehr nützliches Tool, um die Leistungsfähigkeit aller verbauten Komponenten auf die vorhandene Leistung zu kontrollieren.

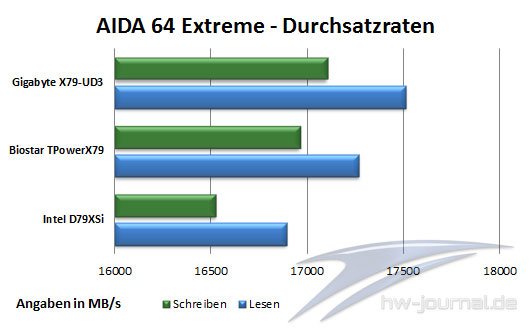

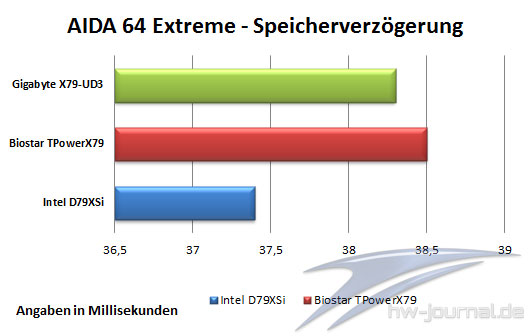

AIDA64 Extreme Edition

Das System Diagnose-Tool, welches einst den Markt revolutionierte, wurde vor kurzem wieder neu aufgelegt und wird fortan unter dem Namen AIDA64 vertrieben. Unter anderem gehören neue integrierte Benchmarks, Stabilitätstests und interne Datenbanken für den Vergleich von Prozessoren, Grafikkarten und SSDs dazu. Wer Everest kannte, wird auch mit AIDA64 zurechtkommen.

SuperPi Mod 1.5XS

Alternatives Programm SuperPi Mod 1.5XS 32M.

Cinebench R11.5

Der Nachfolger vom beliebten Cinebench 10. Dieser benötigt mindestens 1024 MB Arbeitsspeicher und einen unterstützten Prozessortyp mit mindestens 1 GHz Taktfrequenz. Der integrierte OpenGL-Benchmark benötigt eine Grafikkarte, die auch OpenGL 2.0 unterstützt und mit mindestens 128MB Speicher ausgestattet ist.

Kommen wir abschließen nun zum Fazit des Berichtes.

Fazit

Zwar steht der Launch von Ivy Bridge unmittelbar bevor, jedoch deklariert Intel ganz klar die Sandy Bridge-E als DIE High-End Plattform über das Jahr 2012 hinaus. Von daher verliert nach gut fünf Monaten des Release dieser Test auch nicht an Bedeutung. Nach wie vor stellt das X79-UD3 Gigabytes Einstieg in Intels High-End Segment dar. Für im Vergleich gesehen, relativ günstige 175 EUR, erhält der Käufer eine grundsolide, leistungsfähige und optisch ansprechende Platine. Viel Spektakuläres gibt es nicht zu nennen, denn es findet sich nichts am Mainboard, was extravagant am UD3 hervorsticht. Das ist auch und vom Hersteller so gewollt. Denn das Gigabyte X79-UD3 will den angesprochenen Einstieg gewährleisten.

Dies macht das Mainboard mit Bravour. Ausgefallene Overclocking-Features sollte man daher bei höher angesiedelten Ablegern suchen, die auch entsprechend größere Löcher in der Geldbörse hinterlassen. Von uns gibt es eine klare Kaufempfehlung!

Pro

+ hohes Leistungsspektrum

+ Anschlussvielfalt intern und extern

+ gutes Preis-Leistungsverhältnis

+ hochwertige, verschraubte Kühlelemente

Contra

- oberste PCIe-Slot ein Stück zu dicht am CPU-Sockel

- hohe Latenzzeiten im Bios

Weitere Details, Lob oder Kritik können im Forum besprochen oder angebracht werden.